полная версия

полная версияПсихология конфликта в континууме науки и искусства

Продолжим исследовать виды внутриличностного конфликта.

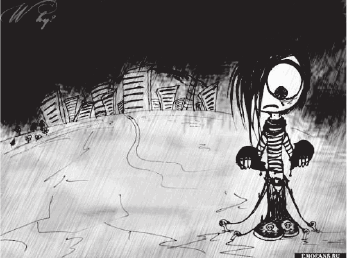

Конфликт ожиданий (надежд, предположений), приводящий в случае неразрешения к фрустрации (обману) – психическому состоянию, актуализирующемуся (при превышении нормативного порога) на уровне эмоций в разочаровании, тревоге, отчаянии, раздражении, на уровне когниций – к непониманию, бессмысленности, на уровне поведения – к агрессии или ступору. Обратите внимание на картину.

Ил. 21. А. Кожухов. Обман города

Отметим динамику образов, линий, состояний как один из важных для изображения обмана элементов и примем как гипотезу, что и во фрустрации важным компонентом является неожиданная динамика, которая может восприниматься и как угроза, и как возможность перемен. Судя по цветовому решению, перемен, связанных больше с отрицательными переживаниями. Возможно и конфликт ожидания возникает только в том случае, если воспринимаемая динамика возможных событий имеет отрицательный вектор. В случае с положительным вектором ожиданий возникает вдохновение, стремление. Для продолжения анализа художественной сущности внутриличностного конфликта предлагаю провести сравнение образов обмана и образов в картинах «Ожидание».

Ил. 22. А. Лутфуллин. Ожидание

Ил. 23. К. Васильев. Ожидание

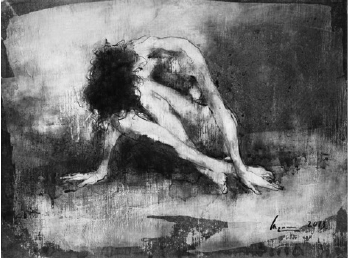

Невозможно не заметить, что в этих картинах внешняя статика образов сочетается с явно ощущаемой внутренней динамикой их состояния. Возможно, именно в этом конфликт ожиданий? В том, что есть внутреннее стремление, но нет внешнего действия? Стремление должно быть реализовано в активности, что и происходит в ситуации обмана? Вопросы, вопросы… Но, идем далее. Два образа отчаяния представлены ниже. Опять статика. Только статика ожидания – это отсутствие движения перед событием. Она наполнена надеждой. Статика отчаяния – отсутствие движения после события. Она наполнена разочарованием, отсутствием смысла дальнейших действий.

Ил. 24. В. Котарбинский. Отчаяние

Еще одним проявлением конфликта ожиданий является депривация – состояние, которое появляется в случае отсутствия возможности удовлетворить свое желание. Депривация чаще проявляется в ощущении бессилия и разочаровании – потере значимого для личности идеала, смысла, т. е. частичной потери себя. «Пять лет назад странное состояние ума начало овладевать мною: у меня были моменты растерянности, остановки жизни, как будто я не знал, как я должен жить, что я должен делать… Эти остановки жизни всегда возникали с одним и тем же вопросом: "почему?" и "зачем?"… Эти вопросы со все большей настойчивостью требовали ответа и, как точки, собирались в одно черное пятно» (Л. Н. Толстой. «Исповедь»)

Ил. 25. А. Асатрян. Разочарование

Ил. 26. Разочарование в стиле эмо

В высказывании Толстого о состоянии периодического разочарования как потери смысла жизни явно обозначена причина: отсутствие направленности, цели действия и нереализованное стремление ответить на вопросы. И то и другое связано с потребностью в движении, переменах с одновременным ощущением бессилия.

Достаточно распространен конфликт, возникающий в результате одновременного существования двух одинаковых по силе привлекательности задач. При этом решение одной задачи исключает вторую. В результате – опять чувство вины и неудовлетворенности. Ведь всегда кажется, что та, вторая нерешенная задача, будь она решена, принесла бы больший результат. Пресловутый «незакрытый гештальт» оставляет чувство неудовлетворенности, недовольства собой, что приводит к конфликту самоотношения, самообвинению. То же самое возникает и в том случае, если человек не видит для себя привлекательных задач. Франкл обозначает такое состояние как экзистенциальный вакуум, приводящий к ощущению бессмысленности и пустоты. В любом случае возникает внутренний диссонанс как потеря гармонии.

Диссонанс, гармония… Это термины не только психологические (когнитивный диссонанс как рассогласованность когниций, приводящая к конфликту), но и термины теории музыки. Диссонанс стремится к консонансу – так принято считать. Диссонанс подчиняется консонансу, он является «неправильным», «неудобным», «резким и разрушительным». Давайте попробуем рассмотреть это общепринятое мнение более подробно. Диссонанс рассматривается как более сложное и по физико-математическому строению, и для психологии восприятия звуковое сочетание. Более сложное, значит, требующее больших усилий для понимания, переживания. Значит, заставляющее проявлять латентные свойства и возможности… Значит, развивающее? Но всегда ли? Может быть это как раз то, что «если не убивает, то делает сильнее»? Консонанс – соответствие, созвучие. Возникает вопрос: «Соответствие чему?» Созвучие с чем? Вероятно, с тем, что мы хотим, ожидаем, положительно оцениваем. Но всегда ли мы правы в своих оценках? То, что мы оцениваем положительно и, так сказать, консонансно, действительно таким является? То звучание, которое наши предки считали для себя неприемлемым «диссонансным и отвратительным», сейчас вполне положительно оценивается. И консонанс и диссонанс рассматривать можно только как систему отношений элементов. В одном случае эта система соответствует нашим представлениям о красоте, гармонии, в другом – нашим представлениям о дисгармонии. И не только нашим представлениям, но и ощущениям, требованиям ситуации, в конце концов, социальному стереотипу. То есть отношения элементов должны быть соответствующими целому набору критериев. Какой из них является основным? Если попытаться понять это на основе приведенной ранее модели внутриличностного конфликта, рассматривая его как диссонирующую систему отношений элементов, то вывод очевиден – образ, как совокупность впечатлений, представлений, понятий, сложившаяся в результате восприятия проблемы, себя в ней, своих потенциальных возможностей и возможностей других. При этом, чем более он соответствует тому, что давало положительные результаты ранее, тем более гармоничным он воспринимается. Не вызывает опасений, тревог. Не заставляет думать, искать. Но, если так не происходит и сложившийся образ имеет диссонирующее звучание, разве это приводит всегда к негативу? Вероятно, нет. Также и с внутриличностным конфликтом. Невротический – диссонанс с отрицательным вектором. Нормальный – диссонанс с положительным вектором. Вывод направшивается сам собой: чтобы внутриличностный конфликт приводил к развитию, а не деструкции личности, надо обозначить положительный для данной ситуации, личности, субъекта вектор. Обозначить – предложить разнообразие (в смысле, разные образы) оценок, впечатлений, перспектив и т. д. И возможность для безболезненного выбора наиболее приемлемого из них для положительного вектора движения. Но не будем столь однозначно рассматривать весьма сложные психические феномены. Предложим несколько иной ракурс разнообразия. Причиной внутреннего конфликта является разнообразие жизненных обстоятельств, когнитивно-поведенческих схем, в которых нет единого значимого вектора (стандарта, идеала) жизни, которому человек может следовать всегда, руководствуется им, не отступая от него. Жизнь предлагает множество вариантов действий, каждый из которых может быть оценен как правильный в данном конкретном случае, но неправильный в «целом». К примеру, бытует мнение, что такая тактика поведения в межличностных конфликтах как соперничество не является правильной, а вот сотрудничество или компромисс – всегда гораздо лучше. А как же быть с конкурентной системой отношений, которая все более актуальна как в трудовых, так и в семейных или межличностных ситуациях? Как быть в ситуации, когда только соперничество позволит отстоять полностью свою точку зрения и не представляется возможным в соответствии со своими базовыми принципами отступиться даже от кажущихся другим «мелочей»? Человек в мире разнообразных действий вынужден жить не то что «по двойным», по «множественным стандартам», что приводит и к чувствам неудовлетворенности из-за невозможности соответствовать идеалам, и к чувству недовольства собой из-за кажущейся собственной беспринципности, и к чувству обиды на обстоятельства, окружающих людей из-за того, что они не «помогают, не способствуют, не замечают, не ценят и т. д.» Итак: неудовлетворенность, вина, обида. Рассмотрим что это в науке и в искусстве.

В науке неудовлетворенность рассматривается просто – отсутствие удовлетворенности. Тогда, что такое удовлетворенность: субъективная оценка качества жизни, своих действий и своего положения в ней. Базовое значение – субъективная оценка. В психологии удовлетворенность часто ставят в один ряд со следующими понятиями: психологическое благополучие, счастье. Чувство удовлетворенности – результат сравнения того, что имеешь, с тем, что, во-первых, хотел иметь и, во-вторых, имеют значимые для тебя другие. Но, известно, что очень часто, практически всегда, человек направляет свое сравнение «вверх», а не «вниз», что приводит к негативной оценке полученных результатов и, далее, к негативной оценке себя, и, возможно, к внутриличностному конфликту. Такая неудовлетворенность приводит к чувству вины, если ее причиной человек считает себя, и к обиде, если другого или обстоятельства. Давайте сравним изображение обиды и вины, пытаясь найти общее и различное. Интересно, что, когда я искала картины под названием «Вина», чаще появлялись изображения, связанные с вином… Наводит на мысль о том, что вина связана с опьянением. Опьянением собой, своими мечтами… Конечно, это только предположение. Но… Вернемся к понятиям. Вина и обида рассматриваются как во многом схожие по генезису феномены. Они просто имеют разную направленность. Но источник – неудовлетворенность – один. Что именно – он сам, его последствия приводят к конфликту, не кажется важным для общего понимания направленности психологической работы с внутриличностными конфликтами, но в каждой отдельной ситуации именно он определяет содержание, предмет работы. В обозначении данного предмета весьма может способствовать механизм проекции внутреннего психического содержания человека на изображение того, что он чувствует, понимает, хочет выразить. Это часто используется в арт-терапевтических технологиях, но очень редко – в консультативной и образовательной практике. Что весьма понятно, так как нужна определенная технология, связанная, одновременно, и с обозначением проблемы в образах, и с ее эмоциональным проживанием, и с ее вариативной интерпретацией, и с определением личностных перспектив в решении проблемы. Данная технология должна быть связана с образами, с личностной активностью, с творчеством, с интеграцией коллективного и личностного, сознательного и бессознательного, когнитивного и эмоционального… Вывод однозначен – образующим элементом данной технологии должен стать художественный образ. Прежде всего, как элемент взаимодействия в разных контекстах – внутриличностного, временного, межличностного, социального… При этом предлагаю вспомнить о том, что основной элемент внутри-личностного конфликта (как и любого другого) взаимодействие. В данном случае, взаимодействие внутренних компонентов личности – мотивов, стремлений, целей, отношения между которыми могут быть охарактеризованы как взаимодетерминирующие. Но, раз это так, то автоматически складывается ситуация ощущения «несвободы», зависимости, которая приводит к ощущению давления и стремлению ее преодолеть, освободиться. В практике работы психолога с разными аспектами проблемы существует такая техника: определить все возможные причины и затем по очереди, кропотливо разбираясь в сути каждой, убирать их, обозначая как «незначительные», «не требующие актуального решения». В результате остается одна-две причины, над которыми и ведется основная работа. Техника направлена не столько на то, чтобы обозначить причины, сколько на то, чтобы научить человека их обнаруживать и обозначать. Но эта работа может вестись исключительно на когнитивном уровне, т. е. она определяется уровнем интеллектуального развития человека и уровнем его знаниевой, информационной подготовленности к работе. Понимание проблемы и ее содержание часто весьма далеки друг от друга, поэтому требуются технологии, которые позволят акцентировать внимание не только на понимании, смыслах проблемы, но и на переживании, ощущениях, воображении. В ситуации с внутриличностными конфликтами, когда большая часть «айсберга» скрыта от понимания и актуального знания, это еще более важно, нежели в ситуации с проблемами межличностного взаимодействия.

Возвращаясь к музыкальным аспектам понимания конфликта как дисгармонии, подумаем: к чему стремится человек в состоянии внутриличностного конфликта? Не к его разрешению… Энергия требует не разрешения, а выхода или реализации в приоритетном по потребностям, желаниям личности направлении. Значит, стремится к обнаружению приоритета. В музыке – в развитии главной партии, лейтмотива. Именно они создадут целостную композицию, наполненную эмоциями, динамикой смыслов. В ситуации внутриличностного конфликта, на мой взгляд, к тому же. Его предназначение – определить развивающий лейтмотив дальнейшей жизни. Именно на это и должна быть направлена работа тандема «психолог – консультируемый человек». Но определение должно проходить не только на уровне существующего на данный момент опыта, знаний, ощущений, способностей. Это все – прошлое. Конфликт художественного образа провоцирует энергию переживания, которая заставляет человека актуализировать то, что еще не использовано, скрыто в «недрах» личности, психики, способностей.

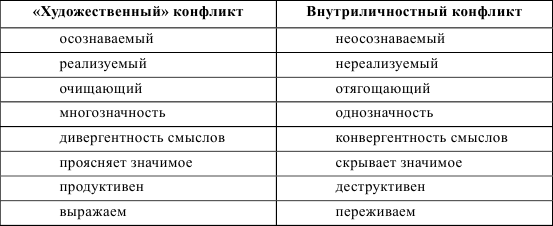

Для более четкого представления о различиях в свойствах и содержании внутриличностного конфликта и конфликта, являющегося основой художественного образа, была составлена таблица (см. табл. 1).

Таблица 1

Сравнительные свойства конфликтов

Возможно, что данные различия определяются тем, что, в отличие от обычного внутреннего конфликта, переживаемого в необходимости выбора, тревоге, сомнении, в художественном образе содержание конфликта распределяется во многих компонентах, что позволяет «распределить» его переживание. Предположим такое распределение (в изобразительном искусстве, например, живописи):

Эмоциональная информация – цвет, тон, нюансы, оттенки.

Смыслы – символы, персонажи, предметы, их соотношение и взаимоотношения.

Действия – композиция, фактура.

Еще о некоторых особенностях художественного конфликта. Различия на уровне восприятия конфликта художественного и обычного определяются такими понятиями, как типичность (больше во втором случае) и импровизационность (больше в первом). Типичность имеет на выходе стереотипы, общие значения, атрибуции. Импровизационность – эксклюзив, удивительное, дифференцированное. Процесс сравнения характерен обоим конфликтам, но результат различный: при внутреннем конфликте – сравнение по типу «как?», при художественном – по типу «метафора», «аллегория», «оксюморон».

Структуру художественного образа, так же как и структуру конфликта, можно охарактеризовать как «систему взаимоотражений» (П. В. Палиевский), но при восприятии художественного образа их логика разворачивается от общего, целостного к частному, глубокому, а при восприятии обычного конфликта – от частного впечатления к атрибутивному обобщению, что приводит ко многим ошибкам восприятия и раскодирования информации.

Итак, подводим некоторый итог:

1. Художественный образ пробуждает энергию противоречия, которая способствует рождению новых смыслов, высших эмоций.

2. В содержании внутриличностного конфликта стержневым является художественный компонент, который представляет из себя динамичную композицию переживаний, смыслов, впечатлений, представлений.

3. Именно художественный «стержень» конфликта определяет его позитивный вектор. Вывод напрашивается сам: нужны такие технологии работы с внутриличностным конфликтом, которые направлены на его художественные компоненты. Например, художественное поле самоактуализации, о котором пойдет речь далее.

Художественное поле как технология проектирования конструктивного конфликта

Для начала – определение. Художественное поле: множество значимых, осознаваемых и неосознаваемых взаимозависимых фактов, воспринимаемых и транслируемых в художественных образах и событиях. В нем создаются условия, способствующие дифференцированности пространства восприятия и переживания конфликта за счет его амплификации, организации и динамизации. Амплификация происходит через включение в оперативную сферу личности неактуализированного и неотрефлексированного ранее материала бессознательного, эмоционального, прояснения конструктивных сторон психической реальности субъекта и создания прогностического пространства. Организация происходит за счет оформления элементов психической реальности в воспринимаемый, переживаемый и осмысливаемый художественный образ. Динамизация происходит за счет эмоциональной, эстетической реакции, экономии энергии, конструктивной реализации внутриличностного конфликта и других психотехнических механизмов художественного.

Основным компонентом художественного поля является художественное событие, состоящее из следующих системных элементов:

– художественное восприятие стимулирующего объекта;

– его художественное осмысление, воображение и преображение;

– художественная актуализация результатов осмысления в художественном образе, создание инверсий;

– рефлексия в художественном действии и взаимодействии.

Таким образом, технология художественного проживания внутри-личностного конфликта должна состоять из нескольких этапов:

1. сублемация негативных деструктивных состояний посредством восприятия уже созданных художественных образов, предполагающего невысокую субъектную художественную активность участника;

2. создание образов конфликтных переживаний, состояний – высокая субъектная художественная активность участника;

3. объективация перспективных смыслов, позиций, потенций в работе с композицией художественных образов;

4. построение новых перспективных смысловых конструктов на основе рефлексии (саморефлексии).

При построении художественного поля конфликта необходимо соблюдать те же принципы, которые имеют место в любом психическом поле: принцип связности (художественное событие должно быть связано эмоционально, символически, действенно с жизненным событием); принцип конкретности (стимулом в художественном поле могут быть только конкретные факты (эмоции, переживания, смыслы), воплощенные в художественно-творческой активности участников); принцип одновременности (трансформация конфликта, его перевод в конструктивное пространство происходит одновременно и в процессе создания, восприятия художественного образа).

Приведу пример технологии художественного поля, которая была апробирована в ситуациях консультирования людей, обратившихся с жалобами на тревогу, агрессию, обиды, сомнения.

Обобщая мнения ученых и практиков о специальных целях психологического консультирования, отметим, что в большинстве из них подчеркивается необходимость трансформации психической реальности клиента в сторону конструктивного восприятия и отношения к сложившейся сложной жизненной ситуации. В категорию «трансформация» входит довольно много: здесь и изменение отношения, и смысловая амплификация, и расширение ролевого репертуара, и выработка субъективной позиции, и обретение новых возможностей. Практически каждое направление психологического консультирования предлагает для выполнения столь обширной программы свой путь. Мы обратили внимание на русскоязычные синонимы термина «трансформация»: изменение, преображение, превращение, преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо. Что же нужно изменять и преображать? Известно, что предметом обоюдной работы психолога и клиента является сложная жизненная ситуация клиента, точнее, тот ее образ, который выстраивается в сообщениях клиента и их восприятии психологом. Таким образом, получается довольно сложная информационная структура, весьма динамичная, инверсионная, даже, в каком-то смысле, импровизационная, так как построена на представлениях, работе воображения и интерпретации его результатов. Следовательно, требуется такая консультативная среда, которая будет способствовать уточнению, осмыслению, конструктивации эмоций и отношения к созданному образу, развитию уже упоминаемой ранее субъектной позиции клиента, которая предполагает авторское и творческое отношение к процессу. Напомним, что среда – это совокупность условий, детерминирующих эффективность деятельности. Перечисляя все выше обозначенное, нельзя не констатировать то, что такими возможностями обладает художественная среда, основными элементами которой является художественный образ и художественное действие. Обратимся к их психотехническим возможностям, которые и являются психологическим обоснованием применения художественного творчества, как способа познания и самопознания, в психологическом консультировании.

Начнем с функций художественного образа, который способствует прояснению неактуализированных ранее сторон психической реальности (проясняющая функция), проекции и самовыражению (проективная функция), интеграции общего и частного (интегративная функция), формированию новых смыслов, отношений, эмоций (формирующая функция), отражению и выражению значимого, рефлексии и саморефлексии (гностическая функция), коммуникации с собой и миром (коммуникативная функция), расширению и углублению информационного пространства (информативная функция). Как видим, все они, несомненно, являются значимыми для консультирования, так как способствуют решению консультативных задач: формирование субъектной позиции, информирование, прояснение, осознание, рефлексия и др.

Теперь обратимся к содержанию художественного образа, в котором интегрируются личностное и социальное значимое, продукты активности всех уровней бессознательного (в том числе и коллективного), эмоции и смыслы, реалии и фантазии. Следовательно, используя художественные образы (воспринимаемые и/или создаваемые в процессе консультативного взаимодействия), мы создаем прецедент для амплификации предмета и процесса консультирования за счет интеграции обозначенных выше элементов психической реальности и соответственно трансформации обсуждаемого образа проблемы. Таким образом, решаются, как минимум, две консультативные задачи: инвариантность поиска решения и латеральность осмысления.

Известно, что основной характеристикой художественного образа является его способность инициировать эстетическую реакцию, которая характеризуется рядом особенностей. Например, эффект экономии энергии (мыслительной, аффекта) наряду с эскалацией позитивной эмоциональной энергии, способствующей катарсису, как преодолению через возвышение. Еще одной особенностью эстетической реакции является сопереживание, которое эмоционально приближает к объекту, заставляет принять его на эмоциональном уровне. Не следует забывать и о динамичности художественного восприятия, за счет которой вполне можно достичь большей активности, заинтересованности и открытости в общении с клиентом.

Необходимыми условиями успешности консультации являются высокая степень внутренней защищенности, конгруэнтности и доверия клиента. Художественный образ становится тем «посредником», «трансфером», который это обеспечивает, так как работа ведется с ним, а не напрямую с болезненными для клиента воспоминаниями, смыслами, переживаниями. Тем более, что в художественном произведении фиксируется не только прошлое и настоящее клиента, но и то, что обозначается в психологии как прогностическое пространство: представления, желаемые для будущего смыслы, позиции, предпочтения. В пространстве, опосредованном художественным образом, можно относительно безболезненно по сравнению с ситуацией обычного консультирования проанализировать свою жизненную ситуацию за счет отстранения от нее, возвышения над ней посредством авторской позиции.

Существует несколько подходов к определению структуры художественного образа. В одном из них – дуалистическом – выделяется два уровня: умозрительный (представляемый в воображении) и материальный (воплощенный в произведении). Он, по нашему мнению, является несколько ограниченным, так как образ не может быть художественным, если он не воспринят. В триадном подходе к структуре художественного образа выделяются внутренний уровень (представления, эмоции, смыслы автора), внешний уровень (произведение) и рефлексивный уровень или уровень восприятия (образ-впечатление, возникающий в процессе общения с созданным художественным произведением у зрителей). Исходя из этого, можно констатировать, что психологические (консультационные и терапевтические) возможности художественного образа практически не ограничены, так как он создает возможность для проекции, интроекции, проживания, осмысления и вариативной интерпретации проблемы на аффективном, когнитивном и поведенческом уровнях. Вспомним мнение Л. С. Выготского, который предлагает рассматривать художественный образ как сказуемое (в контексте идей А. А. Потебни), как форму трансляции эмоций, облекаемых в лирическую ткань, и как стимул для работы воображения, и считает, что «художник всегда формой преодолевает свое содержание» [12, c. 17], и что «…искусство берет свой материал из жизни, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах самого материала еще не содержится» [12, c. 269]. Таким образом, напрашивается вывод, что, создавая в ходе консультирования художественный образ своей проблемы (жизненной ситуации, отношений, конфликтов и т. п.), клиент не только изображает ее внешнюю сторону и более или менее выражает ее внутреннее содержание, но и включает в него то, что неосознанно, в том числе, например, энергию бессознательного, перспективные неосознанные смыслы и возможности. И, самое важное, что при этом он занимает субъектную конструктивную позицию.