полная версия

полная версияВыразительное чтение в вузе и школе

Итак, работа над рассказом А. П. Чехова «Гриша» строилась в первую очередь на выявлении сюжетной линии, характеров героев произведения, определении отношения автора-повествователя ко всему изображенному. При этом чтецу необязательно было обращаться к каким-либо литературоведческим трудам, посвященным изучению жизни и творчества писателя.

Несколько иначе должна быть построена работа по подготовке к чтению рассказа М. М. Пришвина «Сочинитель» (из «Календаря природы»). В этом произведении на первом плане не сюжет и не его герои и даже не столько образ самого автора-повествователя, сколько «сердечная мысль», или «чувство-мысль» рассказчика, который к тому же является еще и действующим лицом произведения, его героем, ведущим повествование от первого лица.

Работа над текстом может вестись в двух направлениях. Во-первых, путем создания образа-повествователя как действующего лица, во всей его характерности, т. е. маски, скрывающей от слушателей самого чтеца как человека. Такой путь работы предполагает обращение к актерским приемам создания образа-повествователя, что под силу только мастеру-профессионалу. Однако нам ближе второй путь работы над рассказом – путь создания такого образа повествователя, который должен вызвать у слушателей ощущение, что не он, рассказчик, лично был действующим лицом произведения, а кто-то другой, на которого он смотрит как бы со стороны и предлагает аудитории вместе с ним понаблюдать за тем, что думал, чувствовал и переживал его герой-рассказчик в момент разговора с подпаском Ванюшкой.

Сюжет рассказа настолько прост, что в начале работы даже нет необходимости разбивать текст на части, составлять его план. Автор-охотник встретил в лесу своего старого приятеля Ванюшку и предложил ему оценить свой рассказ, напечатанный в последнем номере журнала «Охотник». Поскольку подпаску произведение не понравилось, автор не без тайного умысла попросил его самого сочинить про то, «как ночь на болоте проходит». Удивительно, но рассказ Ванюшки, состоящий всего лишь из двух строк, привел охотника в восторг.

Однако это небольшое произведение с простейшим внешним сюжетом не так просто по своему внутреннему содержанию, и, чтобы глубоко понять это содержание и суметь передать его слушателям, чтецу необходимо очень хорошо разобраться в том, кто такой М. М. Пришвин как писатель и человек, каковы его мировосприятие, эстетические принципы, художественные особенности творчества.

М. М. Пришвин, как известно, – писатель оригинальный, ни на кого не похожий. Лучшие силы свои он потратил на попытку понять жизнь и себя самого в этой жизни. Идеал художника – «утверждение мира в его гармоничной простоте» [94, с. 475]. Материалом творчества писателя стало «Берендеево царство» – царство древнерусской природы и живущие в нем «маленькие» люди, «до которых никому нет дела». Основной герой – Земля, понимаемая художником не только как почва, но и как «культурный слой», в котором сохраняется всякий, кто на нем живет. М. Пришвин больше всего боится отъединиться от обыкновенной жизни, потому что эта жизнь и есть, по его мнению, та правда, которую он долго искал и, наконец, нашел.

Писатель отмечает, что почти не пользуется занимательностью сюжета, однако все его реалистические сюжеты насыщены лирическими и философскими темами, в решении которых остро ощущается напряженность духовных исканий художника: «Я охотник со своей собственной душой, живу надеждой и радостью своих находок» [94, с. 475]. Но, как волшебник, писатель не торопится рассказать о них. Он находит тон ненавязчивого, доверительного общения с читателем и предоставляет ему самому делать свои догадки и поиски.

Однако чтец, если он берется исполнять какое-либо из произведений так называемой поэтической прозы М. Пришвина, обязан во время подготовки к чтению в первую очередь разгадать «сердечные мысли» писателя, взять на вооружение логику его рассуждений и суметь не только убедить слушателей в правомерности развития художника, но и удивить их открытием той или иной ценности, заключенной в нашей обычной повседневности.

Начинается рассказ с описания места действия и знакомства читателя с подпаском Ванюшкой: «Наверху сошла с кустов роса и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает…» Ванюшка спит в необыкновенной какой-то позе – дугой, и писатель намеренно на это обращает наше внимание с тем, чтобы подчеркнуть, что его герой – простак, чуть ли не Иван-дурак, однако он рад встрече с подпаском: «Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея».

Зачем? Да чтобы поскорее поделиться со старым приятелем радостью и дать ему почитать журнал со своим собственным рассказом. Только чтобы похвалиться? Нет. «Лучшее, что я храню в себе, это живое чувство к хорошим людям, от которых я произошел» [94, с. 476] – так высоко ценит М. М. Пришвин своих героев, «величайших простаков». Их оценку своего труда он ставит выше оценки любого профессионального критика и считает, что если к доброй оценке «высокого ценителя присоединяется восторг простеца – тогда почти безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь» [94, с. 378].

Но предложенный писателем рассказ Ванюшке не понравился:

«Я удивился: таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал:

– Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

– Не все, – ответил я, – но есть немного.

– Вот я бы так написал.

– Все бы по правде?

– Ну, как же?

– А вот как. Ночь. Куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята – свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал – он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

– Ну а дальше-то что? – спросил я. – Ты же по правде хотел ночь представить.

– А я же и представил, – ответил он, – все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята – свись, свись, свись.

– Очень уж коротко,

– Что ты, коротко, – удивился подпасок, – всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал: "Как хорошо!"

– Неуж плохо, – ответил он. И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога».

Так что же открыл для себя автор-охотник в сцене с подпаском Ванюшкой? Какова идея этого произведения и соответственно вытекающая из нее сверхзадача чтения? Словами того же М. Пришвина скажем, что в искусстве образ имеет свойство «показываться и одинаково всем, и по-разному для каждого» [94, с. 374]. Поэтому, не претендуя на неоспоримую верность трактовки рассказа, мы считаем, что его внутренний смысл заключен в решении вопроса, в чем суть писательского искусства.

«У молодого писателя, – отвечает М. Пришвин на вопрос, – все сводится к теме, лишь бы она была ясна. У старого же мастера тема нависла, как туча, а написать трудно» [94, с. 395]. Искусство писателя, подчеркивает художник, требует много труда: «Настоящие писатели не пером пишут, а плугом пашут по бумаге» [94, с. 359]. И еще: «Нужно целую вселенную в себе открыть, чтобы сказать простые слова» [94, с. 359].

Почему же Ванюшке не понравился рассказ? Оказывается, за четверть часа подпасок прочитал всего две с половиной строчки из трехсот. Техника чтения мало-мальски грамотного героя была такой низкой, что о глубоком восприятии и понимании читаемого им произведения не могло быть и речи. И чтобы доказать подпаску, что он не совсем прав в своей оценке, автор-охотник и предлагает ему самому сочинить рассказ «по правде».

Однако, решив преподнести Ванюшке писательский урок, автор сам получает его для себя неожиданно. Его восклицание «как хорошо!» заключает в себе не столько восхищение рассказом Ванюшки, сколько радость от собственного открытия. Конечно, он и раньше знал о нем, но впервые понял сердцем только теперь. Оказывается, в произведении мало найти слова, форму выражения этих слов, надо еще познать себя и это самое суметь передать читателю как узнанное в другом. Ванюшка действительно «по правде» описал ночь на болоте, но ему не удалось (хотя нетрудно по внешнему выражению его чувств догадаться, какое восхищение он испытал от картины, стоящей перед его глазами) передать словами то, что он чувствовал, глядя на эту картину, он не смог рассказать о себе самом.

«Но если вы просто будете подходить к предметам без себя самого, то будете описывать всем известное и скучное [94, с. 355], – утверждал М. Пришвин. – Нужно, чтобы писатель верил в действительность того, о чем говорит, и обладал способностью уверить в этом читателя. У Го гол я нет действительности, но он всех в ней уверил» [94, с. 369]. Эти мысли писателя об искусстве слова перекликаются с другими его, ставшими крылатыми словами: «Правда без выдумки – как самолет без горючего. Правда лежит. Когда же нальют горючего, то правда летит, пересекая меридианы и полюсы нашей планеты» [94, с. 386].

Работая над текстом при подготовке к чтению, исполнителю важно также ярко и живо представить в своем воображении всю сцену встречи писателя с Ванюшкой: ярко-рыжую голову подпаска, крупные веснушки на его лице, «глаза, блестящие, чистые, как обсосанный леденец», и бородатое лицо рассказчика в сапогах, с ружьем за плечами, с сумкой на боку и палкой в руках. Один, закрутив курево, «занялся своей записной книжкой», пока Ванюшка читал его рассказ, другой – после чтения старательно просверливает седьмую дырочку на дудочке-жалейке.

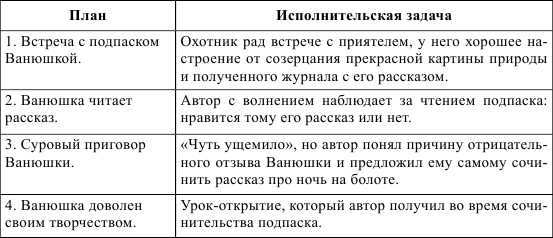

Частные исполнительские задачи текста можно определить только после глубокого осмысления своего рассказа в целом. Необязательно стремиться к точной формулировке этих задач, чтобы поиски их точного словесного выражения не увели чтеца от целостного ощущения всего произведения и не разрушили его восприятие. Вот примерный результат, к которому должен прийти исполнитель в процессе подготовки к чтению:

Таблица 1

Смысл творчества, говорил К. С. Станиславский, в подтексте. Определив внутреннее содержание рассказа, его смысл, «сердечную мысль» автора-охотника, чтец может приступить к реализации своего замысла в исполнении. Верно найденный подтекст поможет ему без излишнего напряжения отыскать соответствующую этому подтексту интонацию и закрепить ее в процессе отработки чтения сначала наедине, а потом перед слушателями.

2.2.2. Чтение лирических произведений

Для того чтобы хорошо прочитать лирическое произведение, исполнителю необходимо знать основные законы поэтического творчества. Поэзия – самый сложный и субъективный по форме выражения род литературы, требующий от читателя высокой культуры художественного восприятия, эмоциональной отзывчивости, душевных усилий, понимания условности словесного образа.

Лирика передает впечатления, переживания, настроения, мысли и чувства, которые возникли в душе поэта под влиянием тех или иных жизненных обстоятельств. Другая ее особенность – многозначность поэтического слова, которое в стихе является образом. Поэтическая мысль всегда эмоциональна, так как автор воспринимает мир обостренно, личностно. Переживания могут принадлежать как самому поэту, так и другим лицам (например, таково стихотворение А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом»).

Чтобы добиться сопереживания и соразмышления с поэтом, раскрыть силу и глубину его мысли и чувства, чтецу необходимо максимально приблизиться к состоянию, пережитому поэтом. Однако, это вовсе не означает, что он имеет право переносить на себя все сказанное поэтом от своего «я». Поэтическое произведение – не «стенограмма» чувств поэта, не его интимный дневник: «лирическое "я" потому и приобретает значение общего голоса, что оно само обобщено» [120а, 331]. С. В. Шервинский вспоминает, как на одном из вечеров артистка читала стихи А. А. Ахматовой, предъявив права собственности на каждое переживание, и слушатели чувствовали себя неловко, обобщенность была утеряна. После нее свои стихи прочитала Ахматова: просто, целомудренно, так, как будто вовсе и не она была их автором.

Другая ошибка чтецов, исполняющих лирику, происходит от непонимания ими особенностей, связанных с формой поэтического текста: стихи читают как прозу. Чтец должен самым бережным образом относиться к ритму и музыкальной стороне стиха. Не надо сливать строки, но и не нужно рубить их, необходимо чувствовать и доносить музыку, мелодичность всякого стихотворного произведения. Но в то же время «нельзя "петь" стихи, их надо исполнять очень просто, всегда при этом помня, что вы имеете дело с ПОЭЗИЕЙ», – советует М. Г. Германова [33, с. 122].

Чтец должен доносить мысли и чувства в чеканной поэтической форме, слышать особенности этой формы: ритм, рифмы, звуковые повторы и т. д. Ритм зависит от размера стихотворения, однако сам по себе он еще не определяет его содержание. Например, одинаковым размером написаны «Я помню чудное мгновенье» А. С. Пушкина, «Демон» М. Ю. Лермонтова и «Солдатская песня» М. М. Исаковского (четырехстопным ямбом), тем не менее по своему содержанию и эмоционально-музыкальному настрою эти стихи совершенно различны.

Основной закон чтения стихов – закон единства стихотворной строки, или «закон изохронности», который гласит: все стихотворные строчки в строфе должны быть произнесены в равные временные отрезки. Эта равномерность и создает ритм, музыкальность стиха.

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,Молодеет душа.И во сне прижимаю к губам твою руку,Не дыша…Если при произнесении коротких строк этого стихотворения А. Блока заспешить, не продлить во времени данные слова, стихотворная речь станет прозой. Нетрудно также заметить, какую дополнительную нагрузку получают выделенные поэтом слова, им приходится как бы растягиваться на целую строку.

Создает ритм и фиксирует строку межстиховая пауза. Конец строки означает обязательную паузу, даже если предложение не закончено. Случаи, когда строка не представляет собою законченного смыслового отрезка, называются «переносами» или «зашагиванием». Зашагивание ведет к тому, что мысль заканчивается не в конце строки, а где-то в середине следующей, и это дает возможность сделать лишнюю паузу, чтоб передать взволнованность говорящего, смятение его мыслей и чувств. Обратимся, например, к отрывку из «Медного всадника» А. С. Пушкина:

Погода пуще свирепела,Нева вздувалась и ревела,Котлом клокоча и клубясь,И вдруг, как зверь остервенясь,На город кинулась,/Пред неюВсе побежало;/все вокругВдруг опустело,/ – воды вдругВтекли в подземные подвалы…Дети, как правило, читают стихи по строчкам, не вдумываясь в содержание и нарушая их смысл:

Вдруг сердито под крыльцом/Пес зал аял, и девица/Видит: нищая черница/Ходит по двору, клюкой/Отгоняя пса… Постой…Из их чтения получается, что залаяли одновременно и пес и девица и смотрит же из окна черница, а не царевна.

Уловить ритм в стихотворной строке помогает также цезура – постоянный словораздел в стихе, интонационная пауза. Благодаря цезуре при произнесении стих распадается на две ритмические волны. Остановка на цезуре несколько меньше, чем пауза в конце строки. Цезура не останавливает движение голоса, а лишь приостанавливает его. Помимо ритма «музыка» стиха создается также теми звуками, которые составляют слова, – аллитерацией. Дело в том, что некоторые сочетания звуков вызывают у нас определенный образ. Обязанность чтеца – научиться слышать музыку в любом звукосочетании и передавать слушателям. Например, в «Осени» Пушкина при описании зимы явственно слышится магическая звукопись поэта. Приметы зимы улавливаются как бы в звуках скользящих по снегу полозьев:

Люблю ее С-нега: в приС-утС-вии луны,Как легкий бег С-аней С подругой быСтр и волен,Когда под С-оболем Согрета и С-вежа,Она вам руку Ж-мет, пылая и Д-роЖ-а!Читать лирические произведения, небольшие по объему, емкие по содержанию, лаконичные по форме, не так-то легко. Н. В. Гоголь говорил, что прочесть как следует произведение лирическое – вовсе не безделица: для этого его нужно долго изучать. «Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу: нужно и душой, и сердцем почувствовать всякое слово его – и тогда уже выступать на публичное его чтение» [35, с. 231]. Н. В. Гоголь дает нам основное направление работы по подготовке к чтению: чтецу необходимо прежде всего самым тщательным образом разобраться в содержании произведения.

Чтец уясняет обстоятельства, связанные с созданием стихотворения, продумывает отраженные в нем жизненные ситуации, определяет тему, идею, исполнительскую задачу и т. д. В принципе работа идет тем же путем, каким обычно пользуются при подготовке к чтению любого художественного произведения, однако характер видений при чтении эпоса и лирики бывает различен. В первом случае в воображении чтеца последовательно развертывается «кинолента» логически связанных картин жизни, при исполнении лирики в воображении чтеца часто возникают лишь отдельные образы. Эти образы различны у каждого человека. Так, при чтения строки из «Анчара» А. Пушкина – «К нему и птица не летит» – наряду с образом страшного дерева смерти у одних возникает образ птицы, пролетающей на большом расстоянии от дерева, другие видят, как она резко поворачивает назад, и т. д. Многообразие форм, средств и приемов чтения связано главным образом с жанровыми особенностями произведений. Каждому жанру соответствует специфическая для него манера чтения: ораторская, разговорная, напевная, патетическая и т. д.

В литературоведении сложилась традиция делить лирические произведения по тематическому принципу. Различают гражданскую, философскую, любовную, пейзажную лирику. Однако такое деление мало что дает для действенного осмысления произведения в процессе его подготовки к чтению. Кроме того, например, в пейзажной лирике могут подниматься вопросы философского плана, гражданская лирика переплетается с любовной и др. На манере чтения, скорее, сказываются жанровые признаки произведений. В данном аспекте выделяют собственно-лирическую, эпическую и драматическую лирику.

Собственно-лирические произведения представляют собой прямое, непосредственное излияние души: «поэт размышляет о собственных переживаниях, как бы погружая читателя в свой внутренний мир» [26, с. 217]. Примером открытого выражения лирического «я» является, например, стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил». Работая над ним, исполнителю необходимо помнить, что читать стихи Пушкина трудно, так как Пушкин – «художник исключительного охвата, и мнений о нем и личных образов поэта столько, сколько читателей и почитателей его» [8, с. 200].

В работе следует учитывать и рекомендации Г. В. Артоболевского:

1. Надо всегда отдавать себе отчет, какого Пушкина предстоит исполнять: раннюю или романтическую поэму, стихотворение ли, повесть, сказку или дружеское послание. Для всего этого должны быть найдены соответствующие выразительные средства.

2. Исполнению должно предшествовать изучение творческого пути Пушкина и его произведений в качестве основы правильной и закономерной передачи содержания произведений поэта.

3. Необходимо учитывать жанр и стиль исполняемого произведения и сохранять музыкальность его формы.

Обаяние стихотворения – в богатстве личности лирического героя, не только в силе его искренности и в святости чувства к женщине, но и в том, что поэт считает любовь самым высоким чувством. Хотя в стихотворении употреблено прошедшее время, но на самом деле в нем сегодняшняя тоска, подавленная боль, сдержанное горе: Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам бог любимой быть другим.

В этих строках – сила великой души, отступающей без упреков и жалоб ради покоя другой души. Поэтому-то мы и не можем согласиться с трактовкой данных строк В. Н. Яхонтовым, который после чтения строки «Я вас любил так искренно, так нежно» делал паузу – «и с резким движением плеча, как бы отрубая, говорил с непередаваемым презрением: "Как дай вам бог любимой быть другим", вкладывая в эти строки содержания такое: "Никто, никогда тебя так не полюбит! Глупая женщина! Пушкина ты видела у своих ног и прошла мимо"» [8, с. 45]. Хотя в стихотворении и идет речь о неразделенной любви, вызывающей естественную горечь и обиду, главное в нем другое. Не о себе, не о своем счастье думает герой, а только о ней, о той, которую любит. Выражение альтруистического чувства и должно лежать в основе исполнения этого стихотворения.

Основной тон чтения – спокойный, сдержанный. Сдержанность наблюдается и в подборе изобразительно-выразительных средств: в элегии почти нет тропов, нет переносов и резких перепадов интонаций, что создает впечатление внешнего спокойствия, но, начиная со второй строфы, ощущается постепенное нарастание напряжения. Внутреннее волнение передано поворотом местоимения «так», которое следует выделить интонацией:

«Я вас любил так искренно, так нежно».

На всем пути освоения произведения должна вестись работа по накоплению видений, выявлению второго плана (подтекста). Опираясь на свой жизненный опыт, личные впечатления, чтецу необходимо представить в воображении образы, на которых строится отношение ко всему изображенному. Однако какие бы личные впечатления и воспоминания не легли в основу чтения, исполнитель не должен подменять собой лирического героя. Задача так называемого самовыражения в лирике требует косвенного общения. Описательная лирика воссоздает окружающих людей, вещи, черты наружности человека, раскрывает его внутренний облик, а также рисует природу. Повествовательные стихотворения – это предельно лаконичные рассказы о каких-то фактах, событиях, которые не изображаются детально, а лишь кратко обозначаются. Таковы, например, стихи Некрасова, баллады Жуковского, произведения Лермонтова «Три пальмы», «Русалка».

Остановимся на стихотворении А. С. Пушкина «На холмах Грузии» – одной из самых проникновенных лирических миниатюр поэта. Уж е первые два стиха: «На холмах Грузии лежит ночная мгла;/Шумит Арагва предо мною» – представляют собой законченную картину природы, но в центре стихотворения – образ любящего сердца. Пейзажная зарисовка лишь создает определенный душевный настрой: картины ночной природы созвучны душевной печали. При чтении этой зарисовки важно правильное пространственное распределение образов: надо представить себе картину природы Грузии, услышать шум реки, ощутить ночную тишину, вникнуть во внутреннее состояние героя. Как и в жизни, живое слово чтеца должны сопровождать все органы чувств и содействовать рождению зрительных, слуховых и осязательных ощущений и представлений.

Особая выразительность создается благодаря сочетанию контрастных по звучанию слов. В стихотворении контрастируют два основных образа – грусти и любви, соответственно группируются и остальные образы: слова «мгла», «грустно», «печаль», «уныние» противопоставлены словам «легко», «светла», «ничего не мучит, не тревожит». Сочетание слов «печаль» и «светла» составляет эмоциональный центр стихотворения.

Произведение представляет собой страстный монолог. Это подчеркнуто рифмой: мною-тобою. Лирический герой печалится от того, что любимой нет рядом, троекратное повторение местоимения «тобой» усиливает волнение и подчеркивает драматическую напряженность.

Вслушивание в звучание стихов – важнейший этап работы. Особенно важны в стихотворении паузы, обозначенные многоточием и тире, что вызывает экспрессивный накал речи. Взволнованность повествования передается и ритмикой стиха – паузами, аритмией в седьмом стихе, цезурой. Разнообразие ритма создается членением стихотворения на три части, каждая из которых имеет свой ритмический узор.

В произведении утверждается сложное и прекрасное чувство любви. Основная его тональность – глубоко затаенная, но светлая печаль, проникнутая мыслью о жизнеутверждающей силе любви. Эта мысль и должна стать сверхзадачей исполнения данного стихотворения.

О драматическом типе лирики можно говорить тогда, когда в ткань стихотворения проникает первоэлемент драмы – диалог, создавая ощущение живого общения между героями. В стихах этого типа на первом плане не столько самовыражение лирического «я», сколько внутренний спор, обращенный ко второму лицу. К этому типу лирики относится, например, поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

Работа над драматической лирикой должна вестись как работа над ролью, предполагающая выстраивание линии взаимодействия героев. Поэма «Мцыри» построена как спор-диалог, хотя слов собеседника юноши мы не слышим ни разу. Однако, стремясь подчеркнуть эту особенность, некоторые исполнители вносят излишнюю полемичность в рассказ Мцыри: начинают нападать на старика-монаха, упрекать его от лица героя. Вряд ли это справедливо. В какой-то степени Мцыри даже завидует своему духовнику, сознательно избравшему в качестве смысла жизни смирение, отказ от земных радостей и тревог, от борьбы:

…Ты слаб, ты сед,И от желаний ты отвык.Что за нужда? Ты жил, старик!Тебе есть в мире, что забыть,Ты жил, – я также мог бы жить!Но Мцыри – другой человек, поэтому он не смог принять монастырскую жизнь, она оказалась для него невыносимой. Три дня свободы стоили герою жизни, но он умирает несломленным и непокоренным.