Полная версия

Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

Карфаген и Сицилия

800—400 гг. до н. э

Ок. 800. Основание Карфагена. Основанный финикийцами город играет роль главного колониального аванпоста в Центральном Средиземноморье. Почти одновременно с финикийцами этот регион осваивают греческие мореходы; они основывают колонии, главным образом в Киренаике, на востоке Сицилии и юге Италии. С начала VIII в. назревают конфликты между эллинами и финикийцами, а также между их колониями, не затухая на протяжении 500 лет. Кроме того, постоянно происходят стычки между колонизаторами и населяющими побережье дикими народами.

Ок. 650–500. Экспансия Карфагена. Конфликты с греческими колониями. По мере захвата Финикии чужеземными завоевателями финикийская колонизация сходит на нет. Постепенно Карфаген берет на себя роль покровителя всех финикийских колоний, одновременно основывая собственные в Северной Африке, Иберии, на западе Сицилии и на других островах Средиземноморья. Не менее активно – хотя и менее централизованно – вдоль северного побережья Средиземного моря развиваются греческие колонии. К VI в. на Сицилии, Корсике и Сардинии, на юге Галлии и востоке Иберии учащаются крупные столкновения между эллинами и Карфагеном. На Корсике и Сардинии карфагеняне одерживают верх, но в конце VI в. греческая колония Массилия (ныне Марсель) изгоняет карфагенян из Галлии. Греки захватывают большую часть Сицилии, но на западе острова господствуют карфагеняне.

Ок. 500. Возвышение Сиракуз. Во время тирании мудрого Гелона Сиракузы начинают оспаривать гегемонию Карфагена не только на Сицилии, но и во всем Центральном Средиземноморье.

481. Война Карфагена с Сиракузами. Посланники персидского царя Ксеркса без особого труда уговаривают карфагенян напасть на Сиракузы, в результате чего Гелону приходится отказать в помощи Греции и сосредоточить все силы на войне с Карфагеном.

480. Битва при Гимере. Встав во главе союза греческих колоний на Сицилии, Гелон наносит сокрушительное поражение армии карфагенян под предводительством Гамилькара, который погибает в бою. Под гнетом контрибуции Карфаген вынужден на время отказаться от своих притязаний на Сицилии.

480–410. Экспансия Карфагена на запад. Нарастив мощь флота, Карфаген полностью контролирует западную часть Средиземноморья и прилегающие регионы за Гибралтарским проливом, основывает поселения на африканском побережье, а может, и на Мадейре и Канарских островах.

474. Битва при Кумах. Флот сиракузцев во главе с Гиероном (после смерти Гелона его сменил брат) останавливает экспансию этрусков в Кампании.

409. Карфагеняне возвращаются на Сицилию. Полководцу Ганнибалу[5], предку легендарного полководца Ганнибала Барки, удается отомстить за поражение своего деда Гамилькара: он захватывает Гимеру и остальные города на севере и западе Сицилии. Карфагеняне неуклонно продвигаются на восток, берут Агригент (406) и угрожают Сиракузам и другим греческим городам на Сицилии.

Южная Азия

Индия

600—400 гг. до н. э

Ок. 600 —ок. 500. Возвышение Кошалы. Одержав победу и подчинив себе царство Каши, Кошала становится бесспорным гегемоном в Северной Индии.

Ок. 543–491. Возвышение Магадхи. Во время правления царя Бимбисары это индийское царство (ныне штат Бихар) достигает расцвета.

Ок. 537. Персидский царь Кир Великий достигает берегов Инда. Пройдя через Бактрию и Арахосию (современный Афганистан и Южный Туркестан), Кир поворачивает на юг, в окрестности современного города Пешавар в Пакистане.

517–509. Дарий I аннексирует западный берег Инда. Захватив также часть Северо-Западного Пенджаба, к востоку от реки, он снаряжает экспедицию во главе с греческим мореходом и географом Скилаком исследовать земли по течению Инда до Аравийского моря. Индийская сатрапия входит в состав Персидской державы до начала IV в.

Ок. 490–350. Магадха господствует в Северо-Западной Индии. Во время правления царя Аджаташатру Магадха начинает ряд победоносных войн против Кошалы.

Индийская военная система

Ок. 500 г. до н. э

После вторжений Кира и Дария Индия начинает развивать конницу, которой ранее придавалось мало значения. Поскольку климат страны не способствовал развитию коневодства, основной ударной силой армии оставалась колесница. Лучших лошадей, соответственно, приберегали именно для колесниц. Примерно к VI в. в индийской армии начинают использовать слонов, а к 400 г. до н. э. боевые слоны становятся столь же незаменимыми на поле битвы, как и колесницы.

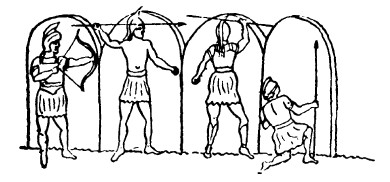

Лук, основное оружие индийской армии, остается без изменений в течение 2200 лет. Как правило, длина его достигает 120–150 см. Изготавливают лук в основном из бамбука, хотя предпринимаются попытки делать его и из других материалов, в том числе из металла. Стрелы – длиной 60–90 см – из бамбука или тростника с металлическим наконечником. Дальнобойность лука достигает примерно 100 м (для тяжелых железных стрел, которыми стреляют в боевых слонов, несколько меньше). Против слонов используют также горящие стрелы.

Как правило, лучники щитов не носят: их прикрывают щиты идущих перед ними метателей дротиков. Хотя ближнего боя по возможности избегают, и лучники, и метатели дротиков вооружены достаточно длинными мечами с широким лезвием. Если решить исход боя огнем с дальней позиции не удается, в ход идут клинки.

Цейлон

500—400 гг. до н. э

Ок. 483 г. на остров Цейлон (в древнеиндийском эпосе Цейлон именуется Ланкой, то есть «островом») из Гуджарата, на северо-западном побережье, прибывают морем индийские переселенцы под предводительством царевича Виджаи. Захватив остров, Виджая основывает там царство, которое вскоре распадается. Однако остров и его основное население с тех пор называют Синхала – по имени рода, к которому принадлежит Виджая. Ранний период истории Цейлона изобилует междоусобными войнами местных вождей и вторжениями с континента близлежащих тамильских (дравидийских) княжеств.

Восточная Азия

Китай

600—400 гг. до н. э

Ок. 600 —ок. 500. Упадок Чжоу. На фоне постоянной борьбы феодальных царств за гегемонию, когда власть императоров номинальна, выдвигаются три царства: 1) Цинь, на северо-западе, в долине реки Вей, где ранее жили чжоу; 2) Чу, захватившее регион от реки Янцзы на север почти до реки Хуанхэ и 3) У, господствующее в устье Янцзы и приморских регионах вплоть до Шаньдуна.

Ок. 500. Сунь-цзы. Выдающийся полководец и военный теоретик, уроженец царства Ци, пишет первый в истории трактат о военном искусстве, где проявляет глубокое понимание войны как одной из основных функций государства. Будучи военачальником царства У, успешно руководит походами против царств Чу, Ци и Цзинь.

Ок. 473. К терпит поражение от Юэ. Юэ захватывает приморские регионы и мощный флот царства У.

Ок. 450–221. Период Чжаньго («Сражающиеся царства»). Характеризуется обострением борьбы между семью крупнейшими царствами за господство в стране и, соответственно, усилением феодальной анархии.

Ок. 400. Возвышение Цинь и Чу. Хотя остальные царства продолжают воевать друг с другом, Цинь и Чу становятся бесспорными лидерами.

III. Век гигантов

400—200 гг. до н. э

Эволюция военного искусства

Совершенствование прежних достижений военно-теоретической мысли и военного опыта в период, охватывающий два столетия, происходило на ратной сцене государств, где главную роль играли великие полководцы Александр Македонский и Ганнибал. Выдающимися военачальниками были Филипп Македонский, отец Александра, а также отец Ганнибала – Гамилькар Барка и его ученики – римляне Сципион, Марцелл и Нерон.

Вообще никакой другой период в истории войн не дал столько талантливых военачальников, в ряду которых необходимо упомянуть Пирра – царя эллинистического государства Эпир, греков Эпаминонда, Ксантиппа и Филопемена; Дионисия и Агафокла из Сиракуз – древнегреческого полиса на юго-востоке Сицилии; древнеиндийского правителя Чандрагупту; китайского императора Цинь Шихуанди и многих других.

Теория ведения войны

Появление осознанной военной стратегии обычно связывают с именем Ганнибала, хотя Александр Македонский был не меньшим стратегом и знатоком военного искусства. Знания, приобретенные благодаря успехам Ганнибала, были в известной мере применены Нероном во время сражений при реке Метавр в Умбрии и Сципионом в Испании и Африке.

В то же время экономический смысл военных действий уже хорошо осознавали в то время. Вследствие этого, за исключением войн Александра Македонского, Ганнибала и римлян, крупные сражения наблюдаются крайне редко: враждующие страны ограничиваются захватническими набегами, сосредоточивая внимание в основном на захвате материальных ресурсов друг друга.

Военная организация

В рабовладельческом обществе государства имели немногочисленные армии, вооруженные холодным оружием. Главным родом войск была пехота, а в государствах Востока значительное развитие получила кавалерия, но азиатские полководцы оказались не в состоянии эффективно координировать ее действия с пехотой.

Что касается тактических приемов, то неравномерное распределение войск по фронту в целях сосредоточения сил для главного удара на решающем участке впервые применил и благодаря им одержал победу над спартанцами при Левктрах (371) во время Беотийской войны (378–362) древнегреческий полководец Эпаминонд. Дионисий I из Сиракуз, видя в армии свою опору, создал сильное и многочисленное войско, в котором всадники использовались для цепей прикрытия и для обороны совместно с пехотой.

Однако первой войсковой единицей, отвечающей требованиям военной науки, было войско, сформированное Филиппом II, царем Древней Македонии. Создав регулярную армию и флот, он реорганизовал конницу, усовершенствовал фалангу и разработал концепцию применения тяжелых метательных орудий. Его сын Александр успешно развил эту концепцию.

Гипасписты, новый тип пехоты, созданной Филиппом II, отличались дисциплинированностью гоплитов и маневренностью псилов. Они напоминали пелтастов, но не имели дротиков, так как подготовка атаки возлагалась на легкие войска.

Гипасписты в бою являлись связующим звеном между атакующим крылом кавалерии и тяжелой пехотой.

Создавая этот тип пехоты, Филипп II, вероятно, взял за основу фракийский образец пелтастов, введенных древнегреческим полководцем Ификратом.

Оружие

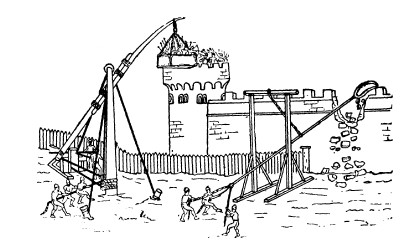

В рассматриваемый период начали применять катапульту и баллисту.

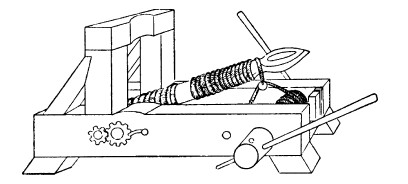

Катапульта, метательная машина, приводимая в действие силами упругости скрученных волокон (сухожилий, волос, ремней и т. и.), предназначалась для метания по крутой траектории камней, ядер, стрел и других физических тел массой 30—480 кг на дальность 250–850 м.

Катапульта

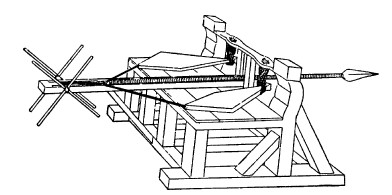

Баллиста

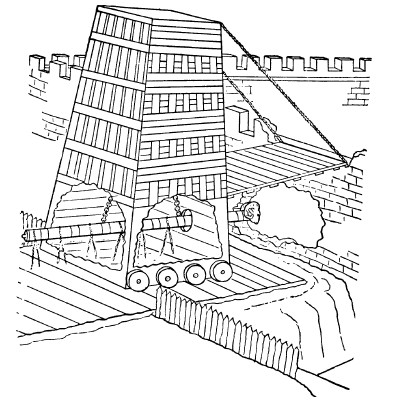

Таран с подъемным мостом

Баллиста также приводилась в действие силой упругости скрученных волокон, но предназначалась для разрушения стен и поражения защитников крепостей. Дальность метания камней (до 30 кг), тяжелых стрел, бревен (длиной до 3,5 м), окованных железом, бочек с горящей смолой достигала 400–800 м, более легких стрел – до 1000 м.

Эти тяжелые и неуклюжие орудия использовались как для взятия, так и для защиты крепостей. И Филипп и Александр взяли на вооружение также легкие катапульты и баллисты. Позднейшая конструкция, онагр (ок. 200) получила свое название от дикого осла из-за отдачи, при которой стреляющий рычаг ударялся о поперечную балку.

Если в стрелковом вооружении воина значительных изменений не произошло, то ручное и метательное холодное оружие видоизменилось. Греческое копье (2 м) и македонская сарисса (4–6 м) стали оружием ударного действия.

Легкая пехота вооружалась коротким мечом (гладий), дротиками (пилум) и луком со стрелами. К существенным нововведениям следует отнести появление легкого защитного вооружения греческих пелтастов и македонских гипаспистов.

Осадная техника

Основным осадным орудием по-прежнему оставался таран, применявшийся для разрушения крепостных стен, башен и ворот. Таран представлял собой бревно с железным либо бронзовым наконечником, подвешенное на цепях или на канатах в деревянной башне в несколько этажей, которая передвигалась на колесах и служила прикрытием для обслуживавших таран людей.

Для защиты авангарда либо расчетов, управляющих осадными орудиями при обстрелах с городских стен, применялись мантелеты – ограждения, выполненные из прутьев или деревянных щитов, часто установленные на колеса.

Инженер Александра Македонского Диад сконструировал крюк на длинном рычаге для разрушения стен. Другим его изобретением был теленон – ящик, в котором размещалось несколько человек. Теленон подвешивался на тросе, который, в свою очередь, был закреплен на ригеле, укрепленном на вертикальной мачте, и поднимался несколькими воинами. С помощью этого приспособления преодолевали высокие стены и любые препятствия в крепости.

Архимед, великий математик и ученый, изобрел несколько оборонительных механизмов для защиты Сиракуз от римлян (213–211). Из описаний, дошедших до нашего времени, известно, что появились орудия, употреблявшиеся ранее, – такие же, как и у Диада. Архимед использовал гигантские механические приспособления в виде крюка или клещей против действующих таранов или для захвата вражеских кораблей, приближавшихся с моря к Сиракузам.

Военные действия на суше

В рассматриваемый период было введено два главных нововведения: тактический маневр Эпаминонда из Фив и тактика римлян. До сих пор предпринимались лишь случайные попытки осуществления тактического маневра, в первую очередь – это битва при Марафоне. Эпаминонд же применил при Левктрах косой строй и тем самым ввел понятия концентрации сил и средств. Еще одним его вкладом была координация действий кавалерии и пехоты. Он отказался от расчета исключительно на силу кавалерии, что было свойственно его предшественникам.

Мантелеты

Теленон и крюк для разрушения стен

Римляне, в свою очередь, разработали ячеистый военный строй, отказавшись от неповоротливой массы греческой фаланги. Ганнибал и Филопемен научили римлян гибкому построению, способствующему тактическим маневрам. Сципион закрепил эту тактику в битве при Илипе.

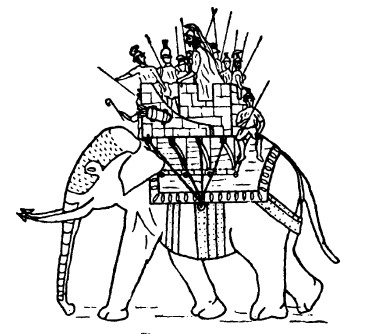

В Древней Индии родилась тактика применения слонов. Главной силой индийского войска являлись, как правило, эти животные, но это преимущество оказалось кратковременным. К примеру, в македонской армии была выделена легкая пехота с луками и дротиками, имевшая задачей поражение погонщиков боевых слонов. Применялся также обстрел этих животных горящими стрелами.

Древние источники упоминают различные способы борьбы с боевыми слонами. Применялись окованный железом частокол и с крупными острыми гвоздями, хорошо замаскированные доски, по которым слоны не могли пройти.

В армии Селевкидов использовали боевых слонов для борьбы с конницей противника. Лошади, как правило, шарахались при виде слонов с башенками на спине, где размещались четыре воина, вооруженные луками и сариссами. На шее у слона сидел погонщик. Для защиты животного от стрел и копий применяли специальные доспехи.

Боевой слон

Пехоту противника слон давил ногами, хватал хоботом, убивал бивнями. Между собой слоны бились бивнями, стараясь нанести удары в бок. В бою при Рафии в 217 г. до н. э. индийские слоны сирийского войска без труда смяли натиск африканских слонов египетского войска, но исход битвы решили египетские фаланги тяжелой пехоты.

Военные действия на море

Хотя военно-морские силы и пришли в некоторый упадок в течение IV в. до н. э., их значение резко возросло в III в. до н. э. Во время Первой (264–241) и Второй (219–202) Пунических войн римский и карфагенский флот имели на море до 500 судов и 150 тыс. моряков и морской пехоты. Каждый флот насчитывал до 350 судов. Для контроля и руководства военно-морскими силами Рим и Карфаген разработали системы управления, аналогичные современным адмиралтействам или военно-морским ведомствам.

Триремы заменили более крупными судами – квинкверемами или пентерами (по всей вероятности, первым их построил Дионисий Сиракузский), команды которых состояли примерно из 300 гребцов, моряков, рулевых и до 150 воинов, явившихся прототипом морской пехоты более позднего времени. Корабли-гиганты лишь демонстрировали военно-морскую мощь того или иного государства.

Морская тактика оставалась неизменной до середины III в. до н. э., когда римляне ввели новое изобретение: комбинированные хватательный крюк и абордажный мостик (так называемый «корвус», то есть «ворон»).

Вторым приемом ведения морского боя был «проплыв» мимо неприятельского судна с предельной скоростью и вплотную к борту с целью сломать его весла.

Система управления и снабжения армии

Нам мало что известно о системе снабжения войск и армий во время военных действий. По всей видимости, специальной службы обеспечения военных операций не существовало, то есть система снабжения носила случайный характер. И все же имеется ряд свидетельств, позволяющих утверждать, что Александр Македонский и Ганнибал перед военными кампаниями, требовавшими продолжительного времени и длительных переходов, проводили тщательную подготовку. На сухопутных коммуникациях македонян, римлян и карфагенян основная роль по обеспечению войск отводилась обозам. Брали с собой все только самое необходимое.

Евразия – Ближний Восток

Персия

400—338 гг. до н. э

Ок. 400. Персидская держава сохраняет свое могущество. Греция истощена в Пелопоннесских войнах. Других соперников у Персии нет. Хотя авторитет центральной власти падает, а в провинциях набирают силу сепаратистские тенденции, в целом держава процветает, пребывая в мире и спокойствии.

386–358. Продолжается ослабление центральной власти. Малоазийские сатрапы становятся практически независимыми.

358–338. Правление Артаксеркса III, царя династии Ахеменидов. Благодаря греческому полководцу Ментору имперская власть над сатрапами была временно восстановлена, а Египет вновь завоеван (342).

Греция и Македония

400—336 гг. до н. э

Спартанский период

400—371 гг. до н. э

400–371. Гегемония Спарты. Благодаря победе в Пелопоннесской войне Спарта, успешно проводя военные операции против Персии, господствовала в Греции. Гегемонию Спарты обеспечивали Лисандр и Агесилай.

400–387. Война Спарты и Персии. Спарта пришла на помощь ионийским городам, поддержавшим восстание Кира против Артаксеркса II. После нескольких боевых операций и перемирий царь Агесилай II повел наступление в Западной Азии (396–394), пока не был отозван в Грецию, так как там разгорелась война с Персией.

395–387. Коринфская война. В 394 г. до н. э. Агесилай II одерживает победу при Коронее во время Коринфской войны с враждебным Спарте и финансируемым Персией союзом, в который входят Фивы, Афины, Коринф и Аргос.

394. Сражение у Книда. Коной, командующий афинским флотом (стратег), сменивший Алкивиада на этом посту в 407 г. до н. э., становится создателем персидского флота, с помощью которого у Книда окончательно подрывает морское владычество Спарты.

394. Осада Коринфа. Агесилай II осаждает Коринф, однако без видимого результата. Афины вновь начали отстраивать свои стены после Пелопоннесской войны и стали восстанавливать контроль над некоторыми старыми колониями. В 390 г. афинская армия освободила Коринф, а Персия стала оказывать тайную помощь своему врагу Спарте против своего союзника Афин.

387. Анталкидов, или Царский, мир. Спартанский полководец Анталкид, несмотря на возражения Афин, заключил мир, навязанный Греции персидским царем Артаксерксом II, по которому персам отходили греческие города в Малой Азии и остров Кипр. Такой ценой Спарта добилась возобновления своей гегемонии в Греции. Другие греческие города объявлялись свободными, и все греческие союзы, кроме Пелопоннесского, распускались.

387–379. Сохранение превосходства Спарты. Спарта подавляет попытки мятежа, поддерживая гарнизоны и марионеточных правителей в греческих городах, включая Фивы.

379–371. Война за независимость. Фивы восстают против Спарты, к ним присоединяются Афины. Союзники сумели вытеснить спартанцев из Центральной Греции. На море афиняне одержали решительную победу у острова Наксос (376). Лишь воспользовавшись противоречиями в отношениях Афин и Фив, Спарта сумела вернуть себе часть потерянных территорий (375–372).

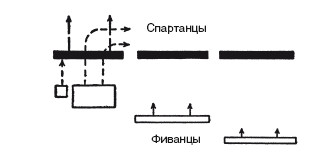

371. Персия стремится заключить мирное соглашение. Фиванский полководец Эпаминонд отказался участвовать в переговорах, и тогда спартанский царь Клеомборт вторгся в Южную Беотию с армией в 11 тыс. человек. У Эпаминонда было всего 6 тыс.

371, июль. Битва при Левктрах. Спартанцы выстроились в традиционную линию фаланг: лучшие отряды справа, кавалерия и пехота прикрывают фланги. Они ожидали, что фиванцы применят ту же тактику, и, благодаря превосходящим силам, не сомневались в победе. Эпаминонд же впервые применил так называемый косой боевой порядок, при котором усиленное в глубину левое крыло фаланги начинает наступление, врезаясь клином в ряды противника, в то время как правый край – более слабый – остается позади.

Битва при Левктрах

Это был первый в истории пример атакующей колонны и отказа от фланга. Эпаминонд сам возглавил колонну левого крыла и начал стремительную атаку правого крыла спартанцев, а его кавалерия и пехота центра привлекла внимание спартанцев, но не стала вступать в бой. Спартанцы не ожидали такой тактики, и ударная мощь фиванской колонны разбила правое крыло противника. Эпаминонд развернул колонну против открывшегося фланга спартанцев, которые оказались атакованными фиванским центром и правым крылом. Они бросились в бегство, потеряв более 2 тыс. человек. Потери фиванцев были незначительны, а спартанский военный престиж навеки утерян.

Фиванский период

371—362 гг. до н. э

371–362. Гегемония Фив. Главным событием этого периода был союз Спарты и Афин, заключенный против Фив (369). Но на суше и на море Эпаминонд сохранял явное превосходство. Правитель Фессалии Александр Ферский вступил в битву с фиванским полководцем Пелопидом у Киноскефал (букв, «собачьи головы»). Сражение окончилось с нейтральным результатом, но Пелопид погиб (364). На следующий год Эпаминонд нанес поражение Александру Ферскому.

362. Битва при Мантинее. Аркадская лига Пелопоннеса, основанная Фивами (370) для противовеса Спарте, распалась. Значительное число ее членов примкнули к Спарте и Афинам. Некоторые союзники на Пелопоннесе присоединились к армии Эпаминонда. В Восточной Аркадии Эпаминонд встретил армию, состоящую из войск Мантинеи, Спарты, Афин и отколовшихся членов Аркадской лиги. Каждая армия насчитывала 25 тыс. человек. Эпаминонд наголову разбил их, повторив свой маневр при Левктрах, однако сам погиб в бою. Его приспешники не сумели воспользоваться плодами победы. Фиванское превосходство рухнуло. По словам Ксенофонта, Греция погрузилась в «еще большее смятение и неопределенность».

359–355. Возвышение Македонии. Окончательное оформление Македонии как централизованного государства завершилось при Филиппе II, который открыл новую главу греческой истории. Заняв трон совсем молодым – в 23 года и обезопасив его от притязаний поддерживаемого Афинами претендента, он начал реорганизацию армии и реформирование управления в своем государстве. Воодушевленный примером Эпаминонда, он начал расширять границы Македонии; после успешных кампаний в Иллирии и против варварских племен он, воспользовавшись участием Афин в Союзнической войне 358–355 гг., занял некоторые афинские владения во Фракии. Он считается подлинным создателем могущества Македонии.