Полная версия

Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

67. Помпей становится римским командующим на Востоке и собирает плоды побед Лукулла. После того как в битве при Лике он загнал Митридата в ловушку и нанес ему полное поражение, понтийский царь вынужден был бежать в Крым, где и покончил с собой (64). Тигран, разгромленный римлянами, был вынужден отказаться от сделанных ранее захватов (в 65 г.).

65–61. Помпей на Востоке. После побед Помпея над Митридатом и Тиграном римские войска проходят по Ближнему Востоку. Дойдя в Армении до Каспийского моря (65), он присоединяет к своим владениям Сирию (64). Когда палестинцы отказались признать власть Рима, Помпей захватывает Иерусалим и аннексирует в пользу Рима и Палестину (64). Полностью преобразив состав римских провинций и протекторатов на Востоке, с триумфом Помпей возвращается на родину.

63–62. Заговор Катилины. Консул Марк Туллий Цицерон в целом ряде знаменитых речей разоблачает заговор демократически настроенных трибунов с целью убийства консулов и захвата в Риме власти. Правительство быстро подавляет вспыхнувшие в Риме волнения; но Катилине удалось бежать в Этрурию, где его приверженцы уже снарядили для него армию. Консул Гай Антоний отправляется в погоню за Катилиной. В битве у Пистории в Этрурии Катилина был разбит и погиб (январь 62 г.).

61–60. Цезарь в Испании. Гай Юлий Цезарь (102—44) происходил из аристократической семьи. Он прекрасно зарекомендовал себя в качестве военачальника, будучи претором и наместником Испании. До этого он служил в штабе Суллы на востоке (82–78) и квестором в Испании (69). Однако большая часть его сознательной жизни была посвящена политике. Впервые вступив в командование войсками, Цезарь подавляет восстания непокорных варварских племен и присоединяет к Риму всю Лузитанию.

Первый триумвират

60—50 гг. до н. э

60. Создание триумвирата – неофициального союза между Помпеем, Крассом (победителем Спартака) и Цезарем. В Риме в этот период было неспокойно, и каждый из триумвиров стремился воспользоваться беспорядками для собственной выгоды. Одновременно они разделяют между собой управление в районах, находящихся вне пределов Италии.

58–50. Галльские войны.

55–38. Война с Парфией.

54–53. Военная кампания при Каррах. Стремясь снискать славу полководца, которой так гордились его коллеги по триумвирату, Красе просит назначить его проконсулом Сирии и выступает против парфян. При Каррах парфянский полководец Сурен наносит римлянам поражение. В ходе отступления Красе погиб.

52–50. Помпей захватывает власть. Пользуясь царившей в Риме анархией, Помпей, всегда завидовавший славе Цезаря, принуждает сенат назначить его консулом «без коллеги». По существу, Помпей получает диктаторские полномочия. Отношения между Цезарем и Помпеем становятся все более напряженными. Сенат, стоявший на стороне Помпея, принимает законы, лишающие с 1 марта 49 г. Цезаря политической и военной власти.

Вооруженные силы Древнего Рима

Середина I в. до н. э

В течение полутора столетий, прошедших после Второй Пунической войны, на армии Рима полностью отразились неурядицы, потрясавшие государство. И все же, хотя римские полководцы рассматриваемого времени зачастую не отличались изобретательностью, несмотря на упадок гражданских и военных добродетелей римлян, сохранилась основа, на которой созидалось величие Римской республики: регулярность армии, дисциплина, выучка, гибкость и вера в то, что наступление – это залог победы.

В рассматриваемый период сокращается как численность крестьянства Италии, так падает и его боевой дух; одновременно растет необходимость иметь постоянное войско в различных частях страны: владения Рима постоянно увеличиваются. Появляется профессиональная армия, состоящая из солдат, для которых война была основным занятием. Особенно ярко данное явление прослеживается в заморских провинциях: туда правительство не могло себе позволить ежегодно посылать новую армию.

Гражданское и военное руководство Римом, как и прежде, находилось в одних и тех же руках. Это облегчало ведение войн; но ополчение в это время приходит в упадок, в связи с чем все меньше становится выдающихся военачальников. Профессиональные политики, не прошедшие школу войны в качестве легионеров или младших офицеров, зачастую оказывались в положении командующих армиями. Но у них не было ни опыта, ни желания руководить войском. Солдаты набирались из низших слоев общества, дисциплина и выучка сходили на нет. Между командующим и легионерами не было доверия. Поэтому промежутки между отдельными манипулами, составлявшими легион, сокращались, и он все больше стал напоминать греческую фалангу. В результате римляне лишились превосходства над армиями противника, которое давал им особый боевой порядок, и потерпели из-за этого ряд поражений.

Реформы Гая Мария

Катастрофа при Араузионе знаменовала гибель старой системы ополчений. При комплектовании новых армий государство подтвердило стремление сделать их профессиональными: солдат вербовали сроком на шестнадцать лет. Наконец, один решительно настроенный римлянин окончательно порвал со старыми добродетелями; организацию вооруженных сил он привел в соответствие с временем.

Будучи консулом, Гай Марий ввел новый распорядок вооруженных сил, просуществовавший до самого начала новой эры. Цезарь, хотя и принял целый ряд усовершенствований, все же сохранил в основе войск организацию, созданную Марием. Мы не касаемся политических качеств Гая Мария; но его военные заслуги ставят его на одно из первых мест в истории Древнего Рима.

Гай Марий уничтожает прежние различия между классами ополчения, а также те основания (возраст и опытность), по которым воинов зачисляли в отряды гастатов, принципов и триариев (сами эти термины по-прежнему использовались). В результате солдат можно было переводить из одного разряда в другой, а войско приобрело большую маневренность и гибкость, комплектовать его стало значительно легче.

Публий Руф написал (в 105 г. до н. э.) руководство по муштровке солдат, Сулла внес в руководство некоторые изменения, но оно просуществовало до времен Цезаря. И здесь мы видим, что тенденция к созданию профессиональной армии возобладала над упадком боевого духа и гражданской ответственности.

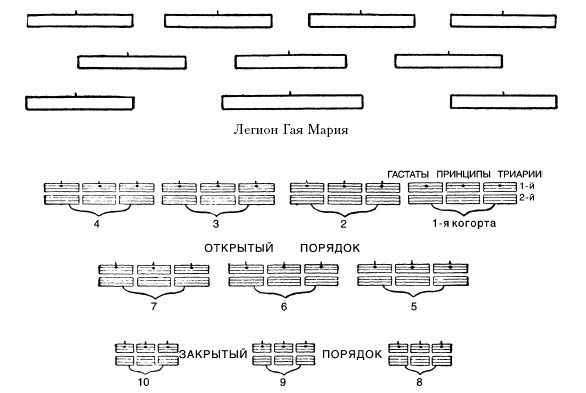

Легион Гая Мария

Гай Марий осознал тенденцию построения войск в боевой порядок фаланги. Поэтому он делает основной тактической единицей своей армии когорту. Манипула же превращается в простой административный элемент когорты. Когорты, каждая из которых насчитывала 400–500 воинов, как и раньше, составляли легион.

Когорты формировали боевое построение десятью или восемью шеренгами, фронт когорты состоял из пятидесяти легионеров. При сближении, которое использовалось во время маневров или когда все воины метали копье, но не для рукопашной схватки, между легионерами соблюдался интервал около метра. Меч при таких условиях использовать было невозможно, поэтому для рукопашной схватки расстояние между воинами составляло 1,8 м. Для быстрого перехода от боя на близком расстоянии к открытому построению между когортами до начала сражения должно было сохраняться расстояние, равное протяженности одной когорты.

Таким образом, когда легион выстраивался двумя или тремя линиями, Гай Марий получал возможность: 1) сохранить гибкость и маневренность легиона благодаря построению когорт (но не манипул) по принципу шахматной доски; 2) сохранить привычный интервал между легионерами, участвующими в бою, позволявший им действовать мечом и при этом 3) приспособить подобного рода гибкое построение к фаланге: во время рукопашного боя разрешался протяженный фронт. Гай Марий, следовательно, предложил простое, практичное и в то же время блестящее решение проблемы: он учел новые тенденции и сохранил достоинства прежнего римского легиона.

Легион Цезаря

После перехода четверками или пятерками когорта выстраивалась в боевой порядок сближением двойных колонн, после чего солдаты поворачивались направо или налево. Для того чтобы такие изменения прочно утвердились среди солдат, проводилась муштра, напоминающая современную.

Обычно легион строился тремя линиями: четыре когорты в первой линии и по три во второй и третьей линиях, закрывая промежутки других линий (по принципу шахматной доски). Иногда легион выстраивался двумя линиями: по пяти когорт в линии; очень редко одной линией, а четырьмя линиями еще реже. Протяженность фронта когорты составляла 37–46 м, между когортами был тот же интервал; следовательно, в обычном боевом порядке из трех линий фронт легиона растягивался на 305 м. Расстояние между линиями составляло обычно 46 м, поэтому глубина легиона достигала около 107 м.

Из этого следует, что фронт армии, состоящей из восьми легионов, на каждый из которых приходилось по 4500 человек, растягивался при построении тремя линиями, на 2,5 км. Легион Гая Мария, в котором во фронте приходилось по 13 человек на квадратный метр, представлял собою более редкое по сравнению с фалангой построение: здесь на квадратный метр приходилось 25 воинов.

Основными оборонительными построениями легиона являлись линия, каре и круг. Линия создавалась десятью когортами, которые выстраивались по прямой за укреплениями. Каре создавалось из обычного построения тремя линиями путем поворота семи когорт: три поворачивались лицом к фронту, три – к тылу и еще две – по флангам. Однако если фланги были защищены дружественной кавалерией или легкими вспомогательными войсками, легион, как правило, строился лицом к коннице противника в обычном боевом порядке: так, используя пилум (копье), скутум (щит) и гладиус (короткий меч), он мог отразить любую кавалерийскую атаку.

На знамени легиона изображался серебряный орел с раскрытыми крыльями, примерно 30 см в длину, располагавшийся сверху; это знамя почиталось, может быть, даже больше, чем современные знамена. Раньше различия воинов по рангу обозначались с помощью различных эмблем; теперь Гай Марий вносит в обозначения единообразие. У каждой когорты был свой символ, девиз или металлический либо деревянный медальон, имевший 15 см в диаметре; его также носили на знамени или на копье. Каждая манипула также имела свой знак: кулак размером с настоящий, изготовленный из дерева или бронзы и закрепленный сверху копья; под ним располагались другие отличительные символы.

Легкая пехота

В каждом легионе был небольшой отряд из десяти разведчиков (спекуляторов), имевший очень большое значение. Из отрядов разведчиков составлялось своего рода подразделение для рекогносцировки. Разведчики из нескольких легионов порою объединялись для выполнения общевойсковых разведывательных заданий.

Легкая пехота и вспомогательные войска не объединялись в легионы, однако организация по когортам сохранялась. Подобно прежним велитам, вспомогательные войска действовали как в обычном боевом порядке, подобно когортам легиона, так и для завязки боя на фронте и флангах. Лучшую легкую пехоту поставляла Лигурия, в Цизальпинской Галлии. Пращой, как и много столетий назад, лучше всего владели воины с Балеарских островов, луком – выходцы с Крита и других островов Эгейского моря.

Конница

При Марии наступает конец старой римской конницы, состоявшей из аристократов-всадников. Однако значение и пропорциональная мощь конницы, напротив, увеличиваются. Конные отряды даже больше, чем в старые времена, комплектовались из союзников и наемников. Во времена Гая Мария конные воины поступали в основном из Фракии и Африки, а также, правда в меньшей степени, из Испании. Цезарь обеспечивал свое войско конными воинами из наемников галлов и германцев.

Поэтому, по обычаю, дисциплина в римской кавалерии была менее суровой, чем в легионе. Однако привести войска в некоторую систему командующим удавалось. Турма (кавалерийский полк) состояла из тридцати двух воинов под командованием декурона (сержанта); в бой она выстраивалась четырьмя рядами. Из двенадцати турм получалась ала (крыло), напоминающая современный эскадрон; командовал им, по-видимому, офицер, имевший ранг, равный рангу трибуна. Ала строилась двумя или тремя линиями, между ними создавались промежутки: и здесь, как и в случае с легионом, при построении использовался принцип шахматной доски.

Легионеры

Обычно легионерами становились крестьяне Италии или представители городских низов. Ко времени Цезаря все жители Италии становятся гражданами Рима. Право гражданства распространилось в Италии благодаря данному Марием толчку: он, довольный тем, как проявили себя союзники в битве при Веркеллах, дает им римское гражданство; оправдываясь перед сенатом, он заявил, что в пылу сражения не слышит голоса законов. И все же, хотя большинство легионеров во времена Цезаря были жители Италии, все больше в армию попадает представителей подчиненных народов и варварских племен. Часть из них служила в отдельных легионах, а остальные – вместе с римлянами.

Ко времени Гая Мария снижение боевого духа войска привело к тому, что легионер теперь верно служил не государству (как прежде, во времена ополчения), а военачальнику. Солдат приносил присягу верности своему начальнику – ведь именно он выдавал воинам ежедневное жалованье (столько же, сколько получал в Риме наемный рабочий). Именно военачальник позволял воинам заниматься грабежом; именно он добивался у сената участков земли для легионеров за хорошую службу. Обычно легионеры имели суровый характер, мрачное чувство юмора. Ростом они не превышали 171 см, были мускулистыми. Римские легионеры побаивались своих врагов-варваров. Даже старые воины и то опасались галлов и германцев. Этот страх усиливался поражением при Араузионе, и лишь победам Цезаря удалось его рассеять. Однако легионеры осознавали, что правильное боевое построение и дисциплинированность дают им над варварами превосходство; если полководец знал свое дело, воины без колебаний шли на войну с галлами и германцами.

Хотя патриотического духа римлянам не хватало, под руководством Мария, Суллы и Цезаря профессиональные легионеры сражались не менее упорно, а по выучке и умению вести себя на поле боя, возможно, даже превосходили предшественников.

Командование и управление армией

В прежнем ополчении центурионы, трибуны и штабные офицеры назначались на свои посты каждый раз, когда собиралось ополчение. Теоретически тот, кто служил один год центурионом, на следующий год мог встать в ряды ополчения простым солдатом. С ростом профессионализма армии создается профессиональный офицерский состав, делившийся на два разряда. Центурионы, которые, как и раньше, набирались из числа простых воинов, получали постоянное офицерское звание, если доказывали свою пригодность. Однако редко центурионы поднимались выше ранга командующих отдельными отрядами. Правда, иногда главный центурион легиона (примипил) руководил сражением. Обычно примипилы несли знамя легиона.

Офицеры высших разрядов – трибун и выше – набирались из знати. Отношение центуриона к трибуну напоминает отношение современных сержанта и лейтенанта.

В теории командование легионом по-прежнему переходило к одному из шести трибунов, в то время как каждой когортой командовал главный центурион. Однако все чаще командование легионом поручается одному офицеру – легату; трибуны же выполняют должности штабных офицеров и командуют когортами или отрядами, выполняющими особые задания. Цезарь назначал в легионы постоянных легатов.

Как и прежде, военачальнику (императору) помогал штаб квесторов, занимавшихся в основном снабжением армии. Кроме того, у него были добровольные помощники (комитес претори), обычно молодые представители знати. Для защиты военачальника и его штаба (претория) существовал особый караул, комплектовавшийся из старых солдат, которым можно было доверять (когорс преторианс). Впервые такой караул создал Сципион Эмилиан во время войны в Нуманции. С него берет начало знаменитая преторианская гвардия Римской империи.

Взаимоотношения штабных офицеров и военачальников облегчало снабжение армии, которое было прекрасно поставлено в течение всего республиканского периода истории Рима. Объединенная гражданская и военная организация провинций упрощала обеспечение тыла. Отчеты, контроль над расходованием финансовых средств и т. п. поступали регулярно.

В каждой армии был инженерный отряд, имевший большой опыт в постройке мостов и проведении осадных операций. В особом инженерном обозе перевозились инструменты и орудия, необходимые для выполнения задач, хотя в основном инженеры использовали материалы непосредственно на месте.

Легион во время войны

Во время похода построение древнеримского войска: его авангарда, арьергарда и флангов – напоминало современное. За каждым легионом обычно следовал обоз, запряженный 500–550 мулами. Они везли палатки из кожи (одну палатку на десять воинов), продовольствие, баллисты и катапульты, другое снаряжение и оборудование. Если в районе движения легиона ему могла грозить опасность, солдаты передвигались в каре, а обоз располагался в центре. На открытой местности весь обоз собирался воедино, а армия полностью составляла каре.

Естественно, что, если существовала вероятность стычки с противником, воин надевал доспехи. Чтобы свести к минимуму вес обоза, Гай Марий требовал от солдат надевать доспехи даже во время показательных маршей. Чтобы облегчить солдатам ношу (им ведь приходилось еще нести личное снаряжение и продовольствие на пятнадцать дней – еще 20–25 дополнительных килограммов веса), им выдавалась рогатина (прозванная «мулом Мария»), с помощью которой воины взваливали ношу на плечо.

Кастраметация – устройство после дневного перехода укрепленного лагеря – была и раньше. Цезарь внес в практику кастраметации улучшения. В плане лагерь представлял собою квадрат или прямоугольник с закругленными углами (что облегчало оборону); впрочем, в зависимости от условий местности форма лагеря могла несколько изменяться. Важно, чтобы лагерь располагался вблизи источника воды. Уходило три-четыре часа на то, чтобы вырыть ров, соорудить частокол и бойницы, разбить лагерь на отдельные участки и поставить палатки. Если лагерь приходилось разбивать на территории врага, на это уходило еще больше времени: треть или даже половина легиона была занята караульной службой, а остальные устраивали лагерь. Если приходилось оставаться на одном месте дольше, строились башни, углублялся ров, а высота стен увеличивалась. Отличие зимнего лагеря состояло в том, что вместо палаток солдаты спали в хижинах.

Как всегда, лагерь не только обеспечивал безопасность римской армии во время стоянки, но и служил базой для оборонительных и наступательных действий, если в них возникала необходимость; лагерь позволял усилить наступательную мощь римского воина.

Тактика боя

Римляне (как и их враги) стремились занять более высокие позиции, чем войско неприятеля. Такое расположение увеличивало дальнобойность метательных орудий, усиливало мощность атаки, притом что физических усилий для атаки расходовалось меньше, и даже облегчало обращение с мечом и копьем. Обычно (но не всегда) Цезарь ставил в первую линию лучшие когорты, чтобы первый же удар принес максимальный эффект.

Сначала завязывала бой легкая пехота, в это же время шел обстрел неприятеля из метательных машин; по окончании выходили друг против друга основные силы противников. Легионеры или же сами наступали, или ожидали подхода противника. Наконец, армии сближались на расстояние 18 м. Первые шеренги передней линии начинали метать копья. Обычно к этому моменту легион уже выстраивался в открытый боевой порядок, полуфалангой, хотя иногда этот маневр откладывался до тех пор, пока воины бросают копья.

Даже в случае оборонительного сражения легион всегда шел в атаку перед тем, как завязывалось рукопашное сражение основных боевых линий, что производило на противника большой моральный и физический эффект. Первая линия – все восемь – десять шеренг – бросалась на врага, причем первые две шеренги могли использовать только мечи. Солдаты шеренг, находящихся позади, метали копья через головы атакующих. Проходит несколько минут, и на помощь уже участвующим в сражении воинам выходят еще две шеренги – и так далее, до самого конца битвы. На легкие войска возлагалась задача поднимать упавшие на землю копья и стрелы, оборонять тыл и фланги и доставлять копья воинам, находящимся в тыловых шеренгах.

Иногда первая стычка откладывалась до того, пока солдаты не израсходуют запас копий: они делали четыре-пять залпов, а затем начинался бой на мечах.

Если первой линии не удавалось добиться превосходства или воинов начинали теснить, к первой линии приближается вторая интервалами в 2 м, а первая отходит и перестраивается. Кроме того, в резерве у командующего была еще и третья линия. Таким образом, в ходе сражения постоянно совершалось передвижение как внутри шеренг, составляющих одну линию, так и между двумя-тремя линиями. Дисциплина и организованность, дававшие возможность подобного рода передвижений, приносили римлянам огромное превосходство над их врагами-варварами. Именно этим объясняются победы Древнего Рима под руководством умелых полководцев над превосходящими силами варварских народов.

В античное время даже в битвах, в которых ни одна из сторон не добивалась явного преимущества, потери победившей армии были намного меньше, чем разгромленной; это положение особенно часто находит подтверждение в войнах, которые вел Рим. Римский «скутум» (щит, имевший цилиндрическую форму) лучше любых других щитов того времени защищал воина, в распоряжении которого имелись также шлем, нагрудная броня и ножные латы (только на правую ногу). Но если ряды войска расстраивались или армии наносился удар с фланга либо с тыла, воины становились чрезвычайно уязвимы. Редко после такого удара удавалось снова построить войско. Те, кому удалось спастись, бежали с поля боя. Остальные либо погибали, либо попадали в плен. Число раненых в победившей армии в три, а то и в десять раз превышало количество убитых. В армии, потерпевшей поражение, редко выживал кто-либо из раненых.

Все больше распространяется использование малых метательных машин. Ко времени Цезаря в распоряжении каждого легиона имелось по 30 катапульт и баллист небольшого размера; каждое из этих орудий обслуживало 10 человек. Обычно катапульты и баллисты использовались во время осад, обороны полевых укреплений или для прикрытия армии, совершающей переход через реку. Иногда, как можно судить, они использовались и в открытом бою в предварительной его стадии и до удара линий тяжелой пехоты.

Войны Цезаря в Галлии

58—51 гг. до н. э

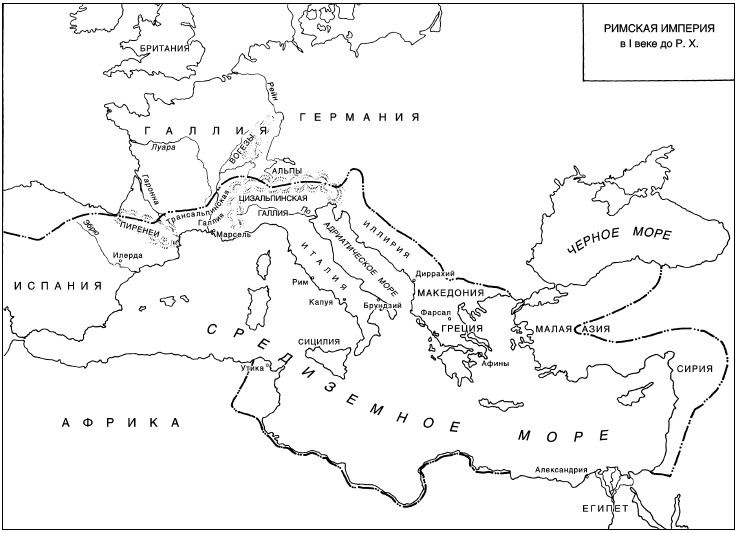

58. Цезарь отправляется в Галлию. Согласно достигнутому триумвирами соглашению, Цезарь, отслужив положенный срок консулом, был назначен наместником в римской провинции Галлия в должности проконсула. В его власти находились Истрия, Иллирия, Цизальпинская Галлия (территория в долине реки По) и провинция Трансальпийская Галлия (ныне французские провинции Прованс, Дофине и Лангедок).

58. Переселение гельветов. Взяв в начале 58 г. в свои руки управление провинциями, Цезарь узнал, что галльское племя гельветов, насчитывавшее 386 тыс. человек, из них 100 тыс. воинов, в полном составе совершает переселение на юг Галлии. Они продвинулись через северную часть провинции и к лету надеялись прочно обосноваться на реке Роне. Цезарь строит укрепления на пути гельветов и собирает разбросанные по провинции римские войска, к которым он, опасаясь крупного численного превосходства гельветов, присоединяет и отряды нескольких галльских племен (март – май). Гельветы, обнаружив на пути преграду, продолжили переселение на юг, теперь уже через дикие земли Юры к северу от Роны.

58, июнь. Бой у реки Арар (Сона). Цезарь во главе 34-тысячного войска настигает гельветов, когда они переправлялись через реку Арар. После продолжительного ночного марша Цезарь неожиданно совершает на гельветов нападение. Ему удалось сломить сопротивление воинов, находившихся на левом берегу реки, и уничтожить почти 30 тыс. из них. Остаток варварской орды продолжил путь на запад, в направлении реки Лигер (Луара). Цезарь осторожно следует за ними.

58, июль. Бой при Бибракте (гора Бовре). Гельветы первыми начинают нападение на войска Цезаря. Среди гельветов еще было около 70 тыс. воинов. В распоряжении Цезаря находились 30 тыс. легионеров, 20 тыс. союзников-галлов и 4 тыс. галльской конницы. Оттеснив гельветов к лагерю, римляне неожиданно обнаружили, что против них помимо мужчин сражаются женщины и дети. В результате жестокой стычки погибло 130 тыс. гельветов обоего пола. Римляне также понесли тяжелые потери, хотя точных данных об уроне нет. Выжившие гельветы сдались и, по требованию Цезаря, вернулись восвояси, на восток Юры.