Полная версия

Эпоха победителей. Воспоминания пламенных лет!

Уже начали идти работы по строительству Днепрогэса. Отец вспоминал:

– Именно тогда я с большим энтузиазмом взялся за создание трудовых батальонов, как молодежных отрядов помощи строительству. И меня увлекла организация такой формы работы молодежных бригад, когда они направлялись на отстающие участки, конечно, с серьезной подготовкой фронта работ, поскольку без такой подготовки весь трудовой энтузиазм наших молодежных бригад зависал в воздухе, и всё победное настроение уходило в свисток. Конечно, мы участвовали на субботниках во многих работах на Днепрогэсе, когда весной 1927 года, в марте месяце, прогремели первые взрывы на днепровских скалах, казавшихся такими величественными в своей гордой красоте.

Первыми загремели, зашевелились скалы с романтическими названиями: «Богатырь», «Любовь», и «Сагайдачного». Это было, конечно, событие для всего народа, который в вековых легендах мечтал об обуздании ревущего Днепра, и народ спешил посмотреть на это событие, стекаясь со всех окрестных мест. И уже в июле от скалы «Любви» до небольшого острова «Стрелецкого» протянулась перемычка, по которой начали своё неторопливое движение краны, а в котлованах скал заревели экскаваторы, затрещали, застучали перфораторы, и на несколько километров протянулись скальные и земляные работы.

Но серьезной, запомнившейся на всю жизнь вехой, было морозное, ясное утро 4-го января 1928 года. Утро начала забивки шпунтов – громадных 17-ти метровых свай. С этой забивки свай, с этого момента начался отсчет времени строительства Днепрогэс и отсчет времени дальнейшей моей судьбы, – с романтической ностальгией вспоминал Отец.

– Сваи забиваются одна к другой, создавая сплошную гидротехническую стенку. И первый удар по этим сваям становится новой вехой в моей жизни.

И уже в 1929 году, после всепартийной дискуссии между сторонниками индустриализации страны и её противниками, как активного сторонника этой индустриализации, меня в клубе имени Дробязко, клубе паровозоремонтного завода, на открытом партсобрании принимают в партию, – вспоминает Отец. – Собрание идет под звуки вопросов бурлящего зала.

– А понимаешь ли ты значение индустриализации? – звучит из зала. – Сказал и вопросительно замолчал Отец? – И после короткой паузы добавил, такой очевидный сейчас, но не всем понятный тогда, ответ:

«Если мы не станем сильными, Запад нас сомнет». – И его принимают кандидатом в партию большевиков.

К тому времени популярность Троцкого, и основные лозунги троцкизма растаяли как дым. А рабочая молодежь была увлечена идеей индустриализации страны, союзом со средним крестьянством, и лозунгом, который в этом движении выдвинул товарищ Сталин: «Кадры решают все!» Это особо увлекало рабочую молодежь. Она знала, что такими кадрами должны стать лучшие из них, активно участвующих в общественных делах. И мы активно участвовали в этих делах, – говорил Отец.

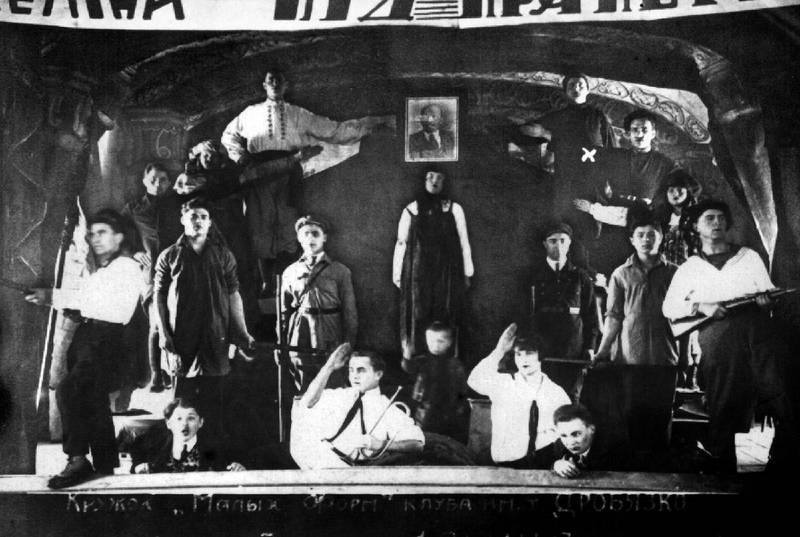

Особенно запомнилась наша творческая деятельность в стилизованном театре под названием – кружок «Малых форм», в клубе имени Дробязко, увековечившем имя, ещё совсем недавно погибшего, молодого героя Гражданской войны. Этот молодежный самодеятельный театр имел большой успех у тогдашней публики и, с помощью него, мы несли идеи борьбы и индустриализации в народ.

По решению партии и ВЦСПС они в числе «профтысячников», пройдя через пятимесячные подготовительные курсы, должны стать студентами институтов. И его, потомственного пролетария, выпускника Школы фабрично заводского ученичества, котельщика, комсомольского секретаря завода, для которого смена в цеху – это только одна смена, а вторая смена это общественная работа и помощь, все тому же среднему крестьянству, по налаживанию жизни и ремонту техники в товариществах по обработке земли.

И борьба за освобождение крестьянина середняка ещё от одного вида зависимости и гнета – кулацкого гнета, для него тоже была немаловажной задачей. Эта работа не раз проходила под свист кулацких пуль, выпущенных тайком из-за угла. И по всему по этому, окружком комсомола дал ему направление на учебу в институт.

И он, вспоминая те молодые годы, своих друзей и товарищей, говорил: – Так и мы с Михаилом Лесечко, одним из активистов молодежного движения, стали студентами однокашниками и на рабфаке, готовившем нас в институт, давая знания по физике и математике, которых так не хватало рабочей молодежи, и в машиностроительном институте.

Да, да – это тот самый Михаил Арсентьевич Лесечко, который впоследствии, пройдя путь от главного инженера одного из московских заводов до заместителя председателя Совета Министров СССР, участвовал во всех преобразованиях в стране, используя опыт первых пятилеток. И именно он использует этот опыт, когда становится представителем Советского Союза в Совете Экономической Взаимопомощи.

Второй ряд, слева направо – третий Моисеенко Н.П. и др. Инсценировка «5 лет без Ильина». 1929 г.

А тогда мы участвовали в воскресниках на ударной стройке Днепрогэса, строили здания института, жадно ловили на лекциях каждое слово преподавателей, и никто не мог сказать, что вчерашние рабочие, сегодняшние студенты, завтра станут красными директорами и министрами. Так стремительно развивалась страна, а вместе с ней росла и рабочая молодежь.

Это уже потом, в период перестройки и реформ, стали кричать, что индустриализация была проведена потому, что с крестьян драли три шкуры, не понимая, или делая вид, что не понимают – откуда у государства, без внешних займов, без ограбления колоний, берутся накопления для индустриализации.

А тогда, как и сейчас при новоявленном капитализме, основную часть цены товара присваивал себе капиталистический посредник, не участвующий ни в процессе производства, ни реализации товара. А государство, устранив посредника и взяв эту функцию на себя, и ко всему, организовав государственную торговлю, наоборот, освободило крестьянина – середняка от излишнего гнета и получило накопления для индустриализации страны.

Конечно, все это прошло через меня, под шум днепровских волн и гул Ненасытских порогов, – символа моей поэтической юности, – вспоминал Отец годы своих юношеских увлечений.

– И моя работа как рабочего парня, и участие в крестьянской жизни, и усилия по созданию общественного хозяйства уже как кандидата в члены партии и уполномоченного райкома, которого временно сняли с занятий и направили в село. Это и было моей путевкой в партию, моей рекомендацией для принятия из кандидатов в её члены. А в институте меня ждало комсомольское собрание, которое избрало меня, молодого коммуниста, секретарем комитета комсомола.

– И сразу добавились новые проблемы – успеваемость студентов, в основном бывших рабфаковцев, выходцев из рабочей среды. Для многих из них учеба давалась с трудом, но тогда не отчисление, а организация помощи отстающим была основой системы обучения. И, главное, организация активного участия студенчества в помощи на стройках индустриальных гигантов, в особенности, в период чрезвычайных происшествий.

– Когда случилась авария на Днепрогэсе, прорвало земляную перемычку, насыпанную вокруг вбитых в землю громадных дубовых бревен, – на одном из собраний рассказывал Отец, – мы, большой отряд студентов, идем на плотину, напевая марш:

Наш паровоз вперед лети!В коммуне остановка.Другого нет у нас пути,В руках у нас винтовка!Мы идем на ликвидацию прорыва воды в котлован, на земляные работы и с возгласами: «Даешь перемычку!» – ликвидируем прорыв вместе со всем Днепростроевским народом.

Окончание института дало новые заботы, – пожимая плечами, вспоминал Отец. – Я был направлен на ликвидацию прорыва на Кировоградском заводе сельскохозяйственного машиностроения, на котором его продукция, а именно сельхозуборочные агрегаты, страдали не только низким качеством, а и конструктивными дефектами механизмов. Мне удалось привлечь к работе и организовать специалистов завода на быстрое решение этой задачи. А дальше – авиамоторный завод, с его проблемой испытательных стендов, и всё это не без общественной работы.

– Я был избран секретарем комитета комсомола и здесь у меня сложились довольно дружеские отношения с Андреем Павловичем Кириленко, который руководил заводской партийной организацией.

Уже начиная с 1932-го и к концу 1937 года, в строй начали входить промышленные гиганты Запорожья, многие из которых были одной из основ обороноспособности страны. К 37 году начались разговоры о возможности германского нападения. Германия проявляла все большую агрессивность и уже планировала свои захватнические войны в Европе. Её движение на восток несколько сдерживали революционные события в Испании. Но уже тогда стало ясно, что нужно увеличить темпы ввода в строй промышленных мощностей, и уже в 38 году, после аншлюса Германией Австрии, выяснилось направление движения Германской военной машины.

События развивались быстро и, не успев развернуть, как следует, свои комсомольские и проектно-конструкторские дела, по рекомендации Андрея Павловича Кириленко меня, уже в 1938 году, избирают секретарем заводского, Ворошиловского райкома партии, где были нужны люди с высшим техническим образованием. Что бы ни говорили о Сталинской системе впоследствии, но тогда личные заслуги и активная работа человека были основанием для его дальнейшего продвижения. А в то время, ответственность секретаря райкома, а тем более «заводского райкома», за порученное дело была не меньшей чем у директора завода, тем более что секретарь райкома отвечал и за всю прилегающую инфраструктуру.

Только пошли первые успехи в освоении мощностей авиамоторного завода, как у нас началась подготовка к созданию Запорожской области. Этим шагом руководство страны хотело сконцентрировать внимание на Запорожском промышленном комплексе и, тем самым, ускорить ввод промышленных мощностей. К этой подготовке Центральный комитет привлек Андрея Павловича Кириленко, а он уже привлек меня. В конечном итоге он был избран секретарем обкома партии вновь созданной области, и председателем комиссии по подготовке первой областной комсомольской конференции, на которой я был избран первым секретарем обкома комсомола. В своём напутственном слове Андрей Павлович сказал:

– Николай, приступай к созданию первой в истории области, областной комсомольской организации. И помни главное – враг всё ближе и ближе подходит к нашим границам. Наша главная задача – вывести промышленность на максимальную мощность и подготовить город к обороне. Тем более что по предварительным подсчетам комсомольская организация может насчитывать не менее 100 тысяч человек. А это большая сила и в труде, и в обороне. Это уже если не фронт то, по мирным стандартам, группа армий.

– Как видите, и время было напряженноё и задачи не из легких, – не раз говорил Отец на встречах со своими молодыми товарищами.

– Уже тогда нужно было готовить женщин-трактористок для замены мужчин, которые уйдут на фронт. Подготовить молодежь к сдаче норм готовности к труду и обороне, к отражению агрессии не только в боевом, но и в физическом, и моральном плане, к длительным боям и серьезным испытаниям.

А в плане форсирования строительства и налаживания промышленных объектов, надо было взять под комсомольский контроль и бросить в бой все комсомольские силы на такие объекты, как 3-я и 4-я доменные печи, и прокатный стан холодной прокатки – на «Запорожстали». К тому же требовало внимания окончание строительства и ввод в строй последних турбин Днепрогэса, при этом, не упуская из виду подготовку кадров и развитие мощностей нашего родного авиамоторного завода.

Казалось, ещё совсем недавно, 27 мая 31 года, мы, участники городского субботника по подготовке к монтажу турбины с завистью наблюдаем, как начинают работу её монтажники. Ещё совсем недавно присутствуем при закладке главой республики Г.И. Петровским, первого камня в тело Днепрогэса, а в 1932 году кричим: «Ура», на митингах по поводу ввода в строй первых мощностей Днепрогэса и завода «Днепроспецсталь», а уже перед нами стоят задачи окончания строительства этих объектов, – вспоминая свою жизнь, и свои трудные, но счастливые годы, говорил Отец.

– Ещё недавно, на глазах у главы государства М.И. Калинина и наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, на правом берегу, у здания электростанции, на многотысячном митинге по поводу пуска Днепрогэса, 10 октября 1932 года, оказываем помощь в строительстве их детища. И они, руководители государства, кажутся нам такими великими и недосягаемыми. А уже сегодня перед нами стоит задача ввода в строй мощностей завода «Запорожсталь». Кстати, именно Серго Орджоникидзе стоял у истоков проектирования и создания этого завода. А стан холодной прокатки, который Орджоникидзе всегда поддерживал, вообще вошел в мою жизнь как символ и сопровождал все мои действия долгие годы жизни. Вот поэтому, ввиду участия Орджоникидзе в создании завода, он и был назван его именем. А теперь перед нами, как это ни удивительно, стоят задачи, которым они посвящали свои жизни.

Конечно, мы радостно вспоминаем взволнованную беседу французского писателя Анри Барбюса, который, кажется, ещё вчера, беседуя с группой молодежи участницей торжеств первых пусков, вдохновлял нас на великие свершения. Называл нас счастливым поколением, которому удастся осуществить вековую мечту человечества. А уже перед нами стоят эти грандиозные задачи. Тем более что эти задачи для меня имеют особое значение, гордясь прошедшим, вспоминал Отец, – потому что над строительством завода «Запорожсталь, да и над другими предприятиями шефствует комсомол. И успех в этом деле во многом зависит от ударных комсомольских батальонов и комсомольских экипажей кранов и паровозов.

И далее, немного подумав о моём вопросе: «А была ли подготовка к войне, а думали ли об этом – или находились в полном неведении?» – наклонившись вперёд, Отец продолжал:

– Я был делегатом ряда съездов комсомола республики. И сколько бы ни говорили, впоследствии, о самоуспокоенности, об отсутствии подготовки к войне, я такого сказать не могу. Всегда речь шла о подготовке молодежи к возможным скорым испытаниям на прочность.

В особенности, на 11 съезде, мне запомнились выступления Паши Ангелиной и Марии Демченко. Рассказывая о своих успехах, они объясняли тактику организации стахановского движения, говорили о приобретении женщинами мужских профессий, о возможном скором призыве, который ждет ребят. А что это, как не подготовка молодежи к отпору врагу, звучащий на съезде призыв быть – «Корчагинцами сороковых».

Хотя, в период Хрущевских реформ много говорили о 1937 годе, о массовых репрессиях. Вся эта тематика надолго затмила горизонт. Скорее всего, Хрущев Н.С. этим хотел парализовать волю своих оппонентов, да и всего народа в борьбе за власть, а потом этим методом пользовались и другие силы вплоть до перестройки и реформ. Отвечая на моё любопытство, уже в те годы, когда на эту тему лучше было не говорить, а поддерживать версию Никиты Сергеевича, – Отец говорил.

– Для нас этот год, а именно 1937, прошел в большей мере, как год подготовки к всеобщим выборам Верховного Совета СССР, когда были отменены все ограничения выборной системы. Этот год, в тот период, в народе воспринимали, как год развития СССР, от героев папанинцев до легендарного перелёта в Америку. Конечно, это происходило на фоне становления фашизма и авторитарных или, как их начали впоследствии величать, тоталитарных режимов, которые захватили почти всю Европу, да и весь Мир. И именно с этими процессами, а не с каким либо либерализмом, сравнивались все происходящие события. А эти выборы и у нас, да и во всем мире, воспринимались, как развитие демократии, а не какие-то репрессии.

И хотя в этом году были исключены из партии Бухарин Н.И. и Рыков А.И., но впечатления развития каких-то репрессий, тем более массовых, это не вызывало. И конечно, и партию, и руководителей среднего звена, уже давно начало раздражать их противодействие любому решению.

Представьте себе, тогда трудно было ориентироваться в решении реальных вопросов и в низах, и в среднем руководящем звене. Тем более, все понимали, что до войны осталось, не так много времени, и стране было так необходимо ускоренное развитие.

Западные режимы, в частности Германский блок, а это в той или иной мере как и в армии Наполеона – вся Европа. И не только Европа, а и Турция, и Япония, сосредоточили уже все силы в одном кулаке, а мы продолжали бить растопыренными пальцами. Поэтому, исключение правых сил из партии особого беспокойства не вызывало. И этот год у нас прошел, как-то быстро. Возможно, мы были увлечены своим делом развития промышленности и Советской демократии и не имели достаточной информации. Но эти события, а именно массовые аресты, конечно, если они были, прошли мимо нас.

Естественно, какие-то аресты были. Но это были больше хозяйственные злоупотребления, которые в следственных органах рассматривались в трех версиях – либо хозяйственные преступления, либо вражеские диверсии, либо умышленное вредительство. Рассматривалось это как одно из возможных явлений, которое бытовало и ранее, а именно – умышленное доведение политики партии до абсурда. В этом отличались сторонники различных оппозиционных групп, ещё не так давно, в конце 20-х и начале 30 годов.

Но уже тогда, некоторые особенно ретивые партийные работники, выдвигали лозунг: «Довести борьбу с хозяйственными преступлениями до уровня политической борьбы».

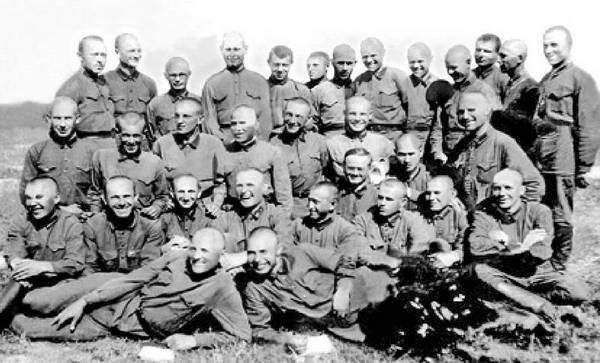

Первый ряд справа. Н.П. Моисеенко в группе красноармейцев. 1934 г.

Но, так или иначе, количество заключенных, вместе с. традиционным уголовным элементом не превышало 800 тысяч человек. А заключенных по 58-й статье, то есть антигосударственной и антисоветской деятельности, колебалось в районе около 10 % от этого количества. И это оценивалось на фоне намного более высоких данных западных режимов, где на самом деле шли массовые репрессии.

В центре слева. Н.П. Моисеенко на армейской переподготовке партийных работников. 1940 г.

И естественно, сравнивая эти цифры, факты и воспоминания Отца, с современными данными по количеству заключенных, которые превосходят эти цифры в 2–3 раза, начинаешь думать.

– А не пропагандистская ли это легенда, а не черный ли это пиар, под названием – 1937 год?

Отец, вспоминая тот период и свои впечатления того времени, рассказывал.

– Такие аресты, по этой же статье были и ранее. Только ранее – эти аресты политически оформлялись, как борьба то ли с русским, то ли с украинским национализмом и попыткой захвата власти, то теперь, это начало трактоваться как борьба с правоменьшевистским течением в партии и стране. То есть изменилась только группа лиц, к которым применялись эти политические трактовки.

А сейчас, в период перестройки и реформ, все это напоминает борьбу с экстремизмом и терроризмом. И привлекаются к ответственности мелкие рядовые исполнители, а заказчики и крупные акулы остаются в тени, а преступность не уменьшается – потому это и называется демократией. А тогда, взяли крупных акул и ликвидировали преступность. А если под удар попали крупные акулы, то это уже, кричит буржуазная пресса, конечно репрессии, конечно тоталитаризм.

«А были ли сами события?» – вопрошал я, – и Отец вполне компетентно отвечал:

– Да, сами события происходили. Например: затопление котлована на Днепрогэсе, когда прорвало временную перемычку, погибло 6 человек рабочих, и была повреждена техника. Обвалилась в результате перегруза крыша одного из заводов, и опять же – погибли рабочие. В нескольких колхозах области погиб скот, от неправильного рациона питания и отравления. На авиамоторном заводе исчезли электродвигатели с важного импортного оборудования, что привело к большим экономическим потерям, и к гибели людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.