Полная версия

Сад Шкроева. Люди и судьбы

Устроившись и приведя себя в порядок, мы спустились вниз, в ресторан, ужинать. Ресторан оказался очень шикарным, рассчитанным на иностранцев, которые преимущественно проживают в этой гостинице. Меня очень удивило, что здесь совершенно запросто танцуют фокстрот. Правда русские этим не занимаются – больше американки, и с большим умением.

Следующие дни (3) провел в непрерывной беготне по городу по делам так, что побывать в музеях не смог, что меня очень огорчает. На второй день встретил знакомых томичей-студентов Арцимовича и Воробьева – они здесь на практике. Встретил их уже вечером на набережной около Кремля. Вечер провели вместе. Ездили в парк культуры и отдыха.

Из Москвы уехать не так-то просто: большая канитель с получением билетов. Люди простаивают днями в очередях. Я немного схитрил и на получение билета потратил 30 минут. При посадке в Москве повторилась та же история, что и в Новосибирске т. е. капитан явился в последнюю минуту перед отходом поезда и, конечно, пьяный.

На этот раз нашими попутчиками оказались профессор и журналист. Они отправляются на Север изучать лопарей с тем, «чтобы потом написать путевые очерки и подзаработать на этом деле». Профессор оказался феноменальным циником – всю дорогу рассказывал самые невероятные истории к великому смущению женщин из соседнего купе. Это продолжалось бы невероятно долго, если бы мой спутник его не срезал, сказав, его от этих история с души воротит.

Ярославль, Вологда пролетели быстро и вот мы в Архангельске. Вокзал находится на противоположной стороне реки. И в город попадают на пароходе «Москва», который, кстати говоря, здорово запаздывал. Наконец мы в городе. Оставляем вещи на хранение, а сами налегке отправляемся отыскивать место стоянки нашего судна. Это оказалось не так-то просто, т.к. город при своих трех кварталах имеет невероятную длину. Одних причальных оборудованных набережных 25 вёрст. Вот попробуй здесь найти свой «Зверобой» среди сотен других судов. Место стоянки узнали случайно от знакомого капитана: оказалось на другой стороне города, на острове Соломболо. Наконец мы на палубе, где нас радушно встречает команда и три симпатичных пса. Один из них, Мишка, мой любимец. Он правильно назван Мишкой, т.к. сильно напоминает медвежонка и отличается от него хвостом. Ужасно симпатичная морда!

Помещаюсь я в 2-х местной каюте вместе со старшим помощником. Напротив – каюта капитана. Кроме нас в этой части судна (корма) живет штурман, радист и оставлено одно место для журналиста, который выделен для нашего «Зверобоя» в Москве ударной бригадой писателей.

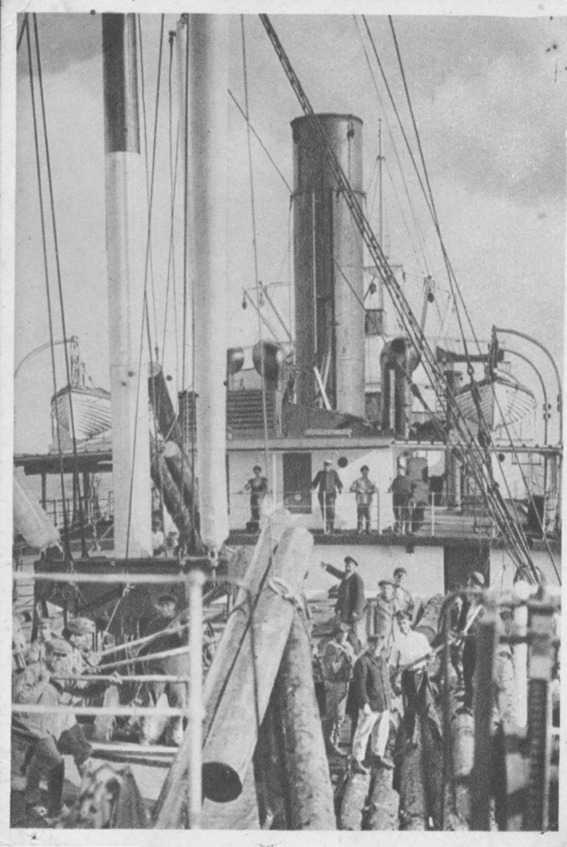

Остальная команда помещается в передней части судна. Рядом со «Зверобоем» стояло наше же судно «Белуха» (). Оба выкрашены в один цвет и похожи друг на друга как брат на сестру. №5

№5 Парохода «Белуха» под загрузкой

Сейчас в пути встретились с Белухой – они идут в море. Обе команды высыпали на палубу, машут шапками, кричат прощальные приветствия, салютуют флагами. На иностранных пароходах тоже высыпал народ на палубы, смотреть это не совсем обычное прощание – прощание брата и сестры перед будущими невзгодами, и которые встретятся не скоро – только зимой в Мурманске. Наконец, Белуха дает последний гудок и скрывается за поворотом реки, от нее остается лишь блестящий след на шероховатой поверхности реки.

В Архангельске не особенно скучно. Днем конечно, провожу свои вычисления, вечером еду в город. Там купаюсь, глазею в яхтклубе на парусные суда, играю на стадионе в теннис, волейбол и сужу баскетбол – совсем как в Томске. Часов в 11 приходится возвращаться, так как пароходик ходит только до 12. Никак не могу рано лечь спать – светло, светло настолько, что всю ночь можно играть в теннис. Сяду у капитанской рубки и любуюсь закатом, наблюдая медленную и удивительно красивую игру цветов.

Архангельск 1930. VII. 12 Твой Алексей.

И, наконец, последнее письмо перед выходом:

Галя!

Через несколько часов предполагаем выйти из Архангельска. Берем курс на северную оконечность Новой Земли к Мысу Желания. Теперь очень долго время не буду иметь возможности посылать письма, а для последнего письма не имею достаточно времени, что оно получилось обстоятельным и содержательным.

К этому письму прилагаю два снимка, сделанных вчера мною при помощи часового механизма. Как видишь, я свое слово держу. Вчера испытывал казенный фото и, как видишь, воспользовался в личных целях. Испытание прошло блестяще и меня сразу произвели в «придворные фотографы», сняв эту общественную нагрузку с радиста и переложив на мои плечи к удовольствию последнего. Надеюсь привезти много интересных снимков – здесь пластин съемочных 20 дюжин, вот только жаль, что проявителя не сумели добыть соответствующее количество.

На сём придется кончить, т.к. не успею отправить письма – закроют почту.

1930. VII. 20

№6 Алексей Шкроев на «Зверобое», 1930

Фото с надписью: №6 Архангельск, июль 1930. Гале Майковской в знак доброй дружбы.

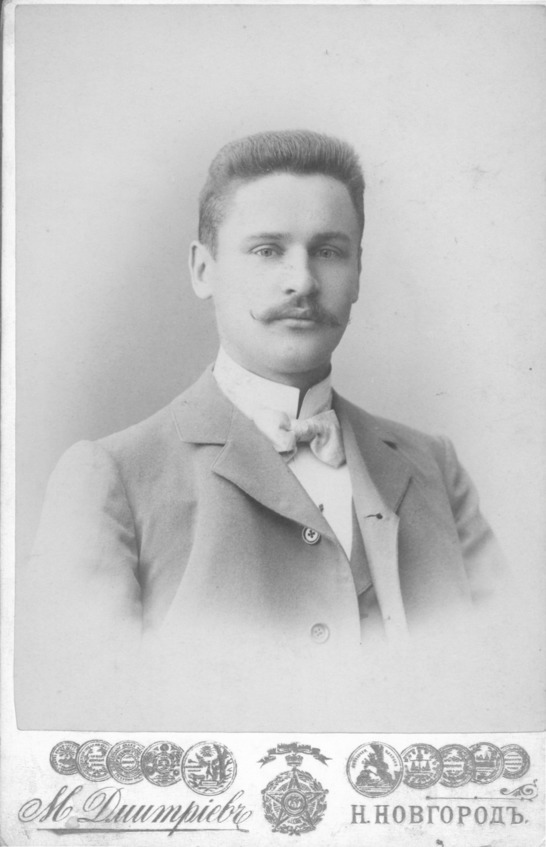

История повторялась: как его отец, Иван Иванович Шкроев, посылал из поездки фотографию своей невесте, которая вскорости станет его женой, так Алексей отправил из путешествия фотографию девушке, которая в следующем, 1931 году выйдет за него замуж.

ГЛАВА 2

На снимке () Галя Майковская, та самая девушка, которой в знак доброй дружбы была послана фотография из Архангельска, родилась в 1909 году в Москве. Сохранился её альбом, относящийся к периоду 27—29 годов, – время учёбы в томской 1-й трудовой школе-девятилетке и на первом курсе медицинского факультета Томского университета. №7

№7 Галя Майковская, 1929

Поэтический альбом всегда есть в некотором смысле дневник чувств, куда попадают из прочитанного строки, что ближе именно сегодня, в данную минуту, сейчас. Коротко пробежимся по страницам, отмечая авторов и даты записи, где таковые имеются в альбоме.

Итак, начало: «Папиросники» Сергея Есенина, о беспризорных обитателях улиц больших и малых городов того времени, по-видимому, картина близкая и привычная томичам:

Следом, четверостишье из «Слова Есенину» Иосифа Уткина на недавнюю смерть Есенина:

21 июня 1927 года записано стихотворение «Царевич из сказки» Константина Бальмонта:

Ещё один отрывок из «Закатной пирамиды» Бальмонта имеет дату 1 июля:

Ставшие иносказательными по советским временам строки. Галине Майковской семнадцать лет, на её детство пришлась первая мировая война, которую отец провёл на германском фронте, а они с матерью жили в Красноярске. В 1916 году семья перебралась в Томск к сестре матери Лидии Семёновне Островской. Здесь их застала гражданская война. Вернувшегося с фронта отца мобилизовали в белую армию, за что в 20-м году ему пришлось отсидеть год в тюрьме ВЧК. Лето 1927 года – последние школьные каникулы.

3 июля записана полностью баллада «Король и шут», имеющая для политической ситуации юбилейного года революции свежее звучание.

И тем же днём 3 июля помечен романтический стих В. Мазуркевича «Геба»:

А 10 июля из него же:

Приближается десятилетняя годовщина советской власти, всем понятно, что возврата к прежней жизни не будет. Она стёрта с лица земли, уничтожена «полностью и окончательно», как писали газеты. Впереди непрестанные лихолетья, войны, голод и холод. Так что о «воздушно-лёгких нарядах, рядах весёлых юных пар, улыбках нежных и взглядах волшебнее волшебных чар» предпочтительней забыть да учиться науке выживания в условиях террора власти против собственного народа.

Совершенно иное звучание, чем прежде вызывает куплет популярного в дореволюционной России романса «Уста мои молчат» на стихи Федора Белозерова:

И далее стихотворение М. Лохвицкой «Я люблю тебя, как море любит…", помеченное 2 ноября 1927 года:

С началом учебного года школьная тематика в альбоме преобладает в виде частушек:

Интересно, по-видимому, собственное четверостишье Гали на последней странице альбома, первые две строки написаны красивым, безупречно-каллиграфическим почерком:

А две последние спрятаны среди каких-то нуликов, черканий и линий:

В конец альбома помещены отрывки из большой стихотворной поэмы на школьную тематику под названием: «Unsere Schule» (Наша школа). Авторами её является ученики школы Сергей Рахманин и Борис Ширген.

В другом альбоме директору школы Иштвану Сокали неизвестным автором посвящено отдельное стихотворение:

В «Нашей школе» даны портреты многих учителей и учеников, практически все написаны с любовью и добротой:

В качестве отрицательных персонажей представлены лишь создатели «школьного Ревтрибунала» и, с лёгкой язвительной иронией – директор школы: «Многих будет он почище. В здоровенных кулачищах Так сжимает школьный руль Будто едет в Ливерпуль».

С первых слов делается совершенно очевидно, что никакой Сокали не педагог и не учитель. Иностранец, неважно говорящий по-русски, занимающий свои учебные часы запугиванием школьников крутыми мерами, которые к ним предпримет. Но почему именно ему безликий Завсоцвос «преподнёс» школу, как сказано в поэме? Откуда в начале двадцатых годов в Томске взялся сей восточный европеец, быстро ставший сначала учителем одной школы, затем директором другой? Когда и сегодня, при наличии известных благ цивилизации в домах в виде центрального отопления и канализации, каждый новый иностранный преподаватель томских университетов, будь то китаец или американец – новость, о коей почтёт за честь написать любая местная газета. И не одна, и не один раз поведает читателям о жизни гостя на родине и в морозной Сибири, а так же о видении гостем города Томска, в особенности прекрасной его половины. Программы местного телевидения обязательно покажут героя в профиль и анфас, как он живёт и гуляет по улицам, разговаривает с аборигенами, или даже катается на велосипеде. Но в школьной поэме о «происхождении» иностранца-директора почему-то не говорится ни слова. Вроде бы таких тогда, говорящих «гутен таг» лучше, чем «здравствуйте» было вокруг слишком много, всем и без того ясно, кто они такие и откуда взялись, да и не полагается о том говорить: не буди лихо, пока тихо. Так кто же он, Иштван Сокали?

Перед нами всплывает ставшая ныне почти мифической, благодаря негласной цензуре советского и постсоветского периода, фигура «красного мадьяра», волею случая выхваченная из реальных будней двадцатых годов на страницы любительской поэмы. Интересно, что в шестидесятые годы двадцатого века школьные учебники содержали похвальное слово о «красных мадьярах – непримиримых борцах-интернационалистах за правое дело и мировую революцию», а вот сегодня и университетские отчего-то помалкивают.

К примеру, учебник, выпущенный историческим факультетом Московского университета в 2008 году «История России с древнейших времён до наших дней», авторы В. Фёдоров, В. Моряков, Ю. Щетинов ни единым словом не поминает о красных мадьярах, хотя про Чехословацкий корпус здесь написано достаточно, в том числе указана его численность в 45 тыс. человек, при всём при том, что красных мадьяр было по крайней мере на порядок больше. Похоже, табу на упоминание о них продолжает действовать и в наши дни.

Проговариваются лишь названия улиц российских городов от Дальнего Востока до Украины: спустя почти век они красноречиво свидетельствуют, насколько широка была география красной мадьярской славы. И действительно, немало кровавых пятен на земле России оставили эти «интернационалисты»: тут и расстрел семьи Николая 2 в Екатеринбурге, и расстрел интеллигенции захваченного Красноярска, и безоговорочное уничтожение на месте любого русского крестьянина, несогласного, что у него отбирают лошадь и множество других, говорящих о карательной миссии, взятой на себя красными мадьярами по отношению к гражданскому населению. Известно, что мадьяры – самоназвание венгров. Подобно чехам со словаками, будущие «красные мадьяры» являлись пленными времён мировой войны, бывшими солдатами и офицерами Австро-Венгерской империи.

По национальному составу под знамя «красных мадьяр» встали австрийцы, венгры и немцы, в противовес чехам и словакам. Когда Чехословацкий корпус, сформированный в России ещё до революции из военнопленных – славян Австро-Венгерской армии, сделал попытку эвакуироваться через порты Дальнего Востока для переброски во Францию, Германия потребовала от Ленина немедленно разоружить корпус, и ленинское правительство приняло приказ к исполнению – немецко-австрийско-венгерские военнопленные были организованы Советами в Особые бригады Красной армии, и в дальнейшем использовались Троцким в качестве регулярных частей против чехословаков и Белой армии. Численность красных мадьяр превышала совокупную численность армии белых вместе с корпусом.

Материалы Омского военного округа, хранящиеся в Омском государственном архиве, обобщены в статье «Германские и австрийские пленные (1914—1917)» (museum.omsktelecom.ru), где говорится, что во время первой мировой войны в русском плену оказались 2104146 солдат и офицеров Австро-Венгрии и 167082 военнослужащих германской армии. В Томске, входившим в Омский военный округ, зимой 1915 – 1916 годов военнопленных было размещено 5200 человек. К 1 января 1917 г. на территории Омского военного округа находилось 199077 военнопленных, а на территории Иркутского – 135944. По подсчетам российских историков, австрийцы и немцы составляли примерно 20 – 22% всех военнопленных габсбургской армии, т. е. приблизительно 400 – 500 тыс. человек, вместе с пленными немцами германской армии это составляет уже 550 – 650 тысяч плюс 150—200 тысяч венгров, итого 700 – 800 тысяч, из которых в распоряжении Советского государства оказалась боеспособная армия красных мадьяр численностью до 700 тысяч штыков, обладающая военным опытом и враждебно настроенная к России, против которой недавно воевала, и славянам вообще. Бои белочехов с красными мадьярами отличались той особой степенью ожесточённости, при которой пленных не брали: «Станция Кын» (polilet.livejurnal.com). Не зря впоследствии австриец Гитлер первым делом напал на Чехословакию, мстя славянам за поражение габсбургской империи в 1-ой мировой войне, не признавая за ними ни права иметь собственную государственность, ни человеческой расовой полноценности. Права человека на славян. по мнению этого ефрейтора и многих других вояк австро-венгерской и германской армий, не распространялись, славяне имеют право быть только рабами.

Таким образом в одночасье в глубине России, практически на всей её территории была мобилизована уже отлично обученная кадровая иностранная армия огромных размеров со своими офицерскими кадрами, боевым опытом, названная коммунистическими идеологами «красными мадьярами», что звучало для уха русского того времени всё же лучше, чем, к примеру, «красные австрийцы», «красные германцы» или «красные австро-венгры». Не так предательски.

Можно сказать, что появлению товарища Сокали в рядах педагогического руководства, город Томск обязан наличию здесь во время 1 мировой войны лагеря австрийских военнопленных. Содержание было свободным, то есть утром после завтрака военнопленные отпускались под честное слово в город на поиски работы, в отсутствие местных мастеровых, забранных на фронт, трудились даже на железной дороге, кроме того на пленного из военного министерства шло довольствие, как на рядового русской армии, отпускались «квартирные» средства. Австрийцы неплохо зарабатывали, некоторые даже женились. Известно, что супруга Сокали была учительницей той же школы, большой активисткой.

После кровавой победы в гражданской войне, в которой погибло до 30 миллионов населения, новая власть спешно укрепляла руководящие кадры в первую голову из числа бойцов, сражавшихся на её стороне, а красные мадьяры относились к таковым целиком и полностью. Лишь в постсоветское время открылась роль диктатора и палача Крыма, комиссара Особой интернациональной бригады Бела Куна, именем которого в Томске до сих пор называется улица, который со товарищами после завершения гражданской войны расстрелял не только тысячи сложивших оружие белых офицеров и рядовых, не пожелавших эмигрировать с Родины, обманутых красной пропагандой, обещавшей им мирную трудовую жизнь, но даже безногих-безруких инвалидов, лежавших в крымских госпиталях со времён 1-ой мировой. Классовая ненависть кипела в сердце, или месть немилосердного врага? Имеется в Томске улица, носящая имя другого «красного мадьяра» лейтенанта 85-го пехотного полка австрийской армии Ференца Мюнниха, ярого сподвижника Куна в карательных акциях, впоследствии премьер-министра Венгерской социалистической республики. Остаются сокрытыми, замалчиваются другие кровавые дела, как то участие бригад и полков красных мадьяр в заградотрядах – расстрел отступающих русских красноармейцев, многочисленные массовые расстрелы заложников, в том числе женщин и детей из числа мирного населения, артобстрел сёл и деревень из орудий прямой наводкой, уничтожение без суда тысяч и тысяч «классовых врагов».

Фактически 1918—1921 годы стали генеральной репетицией будущих всемирно известных карательных операций, которые провело уже следующее поколение немцев, австрийцев и венгров, одетых в форму войск СС, так сказать, «мадьяр коричневых» на территории России во времена 2-ой мировой войны – преступлений против человечности, зафиксированных, раскрытых и осуждённых Нюрнбергским процессом, жестокость которых заставила содрогнуться мир. Отсюда следует, что и гражданскую войну в России нельзя называть таковой из-за участия в ней огромного числа иностранных легионеров, по существу частей германской армии, сражавшихся за высшие интересы Германии с населением России под непосредственным руководством прогермански настроенного коммунистического правительства, изначально выступавшего за поражение России в 1-ой мировой войне, мечтавшего, по выражению Ленина, «войну империалистическую перевести в войну гражданскую», что им удалось осуществить. И той решающей роли, которую иностранные легионы при этом сыграли. А крылатая фраза, включённая во все учебники советского периода: «Сын пошёл на отца, а брат на брата», не более, чем долгоиграющий жупел сфальсифицированной коммунистическими властями истории, доживший, к сожалению, до наших дней. На его основании некоторые современные зарубежные историки всерьёз рассуждают о «параноидальности» русского народа, склонности его к самоуничтожению: разделились де на «красных» и «белых» и в безумной драке погубили миллионы самих себя. —

В памяти томских школьников двадцатых годов на все грядущие времена директор Сокали остался, как показан в поэме: «Посреди Иштван стоит, педагогам говорит, и, прижавши пальцем рот, пишет „сведенья“ в блокнот». Для кого пишет сведенья? Не для своего ли земляка и тёзки красного мадьяра Иштвана Мартона – начальника Нарымского НКВД времен раскулачивания, палача русского крестьянства?

Твёрдой рукой в школах наводятся порядки, при которых «Партой спину гнут ребятки: Сверху вниз, потом в сарай, Плахи с брёвнами таскай». Под столь замечательным руководством школу-ВУЗ в скором времени переименовали в Трудовую, имени Октябрьской революции. Ничего не попишешь, веление коммунистического времени – идти на жертвы во имя Мировой Революции: для взрослых отдельно взятой «разудалой» страны организуются соловецкие, норильские, нарымские концлагеря, а для детей – подготовительные трудовые колонии и школы. Исключительно трудовое обучение желал преподать директор Сокали юным россиянам, требуя рабски беспрекословного выполнения его команд в атмосфере гнетущего страха, для чего использовал любые карательные меры, вплоть школьного ревтрибунала, а на следующей образовательной ступени, в ВУЗах к студентам-ботаникам за ловлю бабочек белыми сачками применялся уже расстрел.

Приведем воспоминания академика Владимира Кузнецова, организатора Сибирского физико-технического института о первых годах советской власти в Томске («Чтоб никакой контрреволюции!» Томский вестник 22 декабря 1993 года №247 (663)):

Вызывает меня однажды по телефону предгубсовнархорза т. Дитман… когда я пришел к нему, спросил про Веревкину, студентку, старшего мастера энтомологического цеха мастерских учебных пособий. Я вызвал Веревкину, и она рассказала:

– Наша энтомологическая экскурсия была по ту сторону Томи, в Городке, потом мы были в Калтае. Ничего особенного не произошло. Но когда мы ловили стрекоз на берегу Томи и бегали с белыми сачками, то за нами с револьвером погнался красноармеец. Он думал, что это контрреволюционеры бегают с белыми флагами. Мы объяснили ему, кто мы, предъявили наши документы, и он стал помогать нам в ловле стрекоз…

Я рассказал об этом Дитману. А оказалось: после отъезда экскурсии в Калтае вспыхнуло крестьянское восстание… Студентов ожидал расстрел. Дитман посоветовал мне поехать в чека и лично рассказать все Берману или Баку…

Для ясности происходящего поясним, что это были за люди.

Берман Матвей Давыдович родился в семье владельца кирпичного завода. Образование: коммерческое училище, Чита 1916. В армии: рядовой 15 полка, Красноярск 02.17—1917; курсант Иркутского воен. училища 1917; прапорщик 25 запасн. полка, Томск 1917—10.17.

Член полкового комитета 25 запасн. полка 1917; товарищ пред. воен. отд. Томского губисполкома 10.17—05.18; Председатель ЧК Томской губернии…

«Ближайшее время будут осуждены и должны быть изолированы в особо усиленных условиях режима семьи растрелянных троцкистов и правых, примерно в количестве 6—7 тысяч человек, преимущественно женщин и небольшое количество стариков. С ними будут также направляться дети дошкольного возраста».

(Шифро-телеграмма начальника ГУЛАГа Матвея Бермана от 3 июля 1937 года)

Борис Аркадьевич Бак – комиссар госбезопасности 3-го ранга (1935). Член партии с 1917 г. Родился в дер. Верхолены на Ленских приисках в Иркутской губ. в семье политссыльного эсера, работавшего счетоводом. Окончил Иркутское ремесленное механико-техническое училище. Участвовал в Октябрьском перевороте. С янв.1918 г. работал в отделе транспортных сообщений Центросибири, в 1918—1919 гг. занимал должности уполномоченного Высшего военного совета РСФСР по Пермской железной дороге, военкома и начальника управления артиллерийского снабжения 3-й армии Восточного фронта. В дек. 1919 г. был назначен зам. председателя Томской уездной (с мая 1920 г. – губернской) ЧК. В период длительного отсутствия председателя ЧК М. Д. Бермана Бак исполнял его обязанности. После этого, с нояб.1921 г. работал на аналогичной должности в Омске, а летом 1922 г. стал зам. начальника Новониколаевского губ. отдела ГПУ. В янв. 1923 г. Бак возглавил этот отдел, в окт. 1923 г. стал зам. полпреда ОГПУ по Сибирскому краю.

В органах госбезопасности также работали брат и сестра Б. А. Бак.

Академик В. Кузнецов:

Председателем чека был молодой, очень жестокий человек, Берман. Все, даже большевики, его очень боялись. Он самолично расстреливал в ночь до 150 человек. Его заместитель Бак – такого же типа. Его за окрики, грубость называли собакой. Чека помещалось в здании Томского суда на Воскресенской горе, против Политехникума. Снаружи и внутри оно охранялось очень страшными людьми – мадьярами и латышами. Через оба плеча у них были перекинуты пулеметные ленты с патронами, на поясе висели гранаты и два револьвера, в руках они держали по револьверу. Один вид такой охраны приводил в ужас и говорил, что здесь, в чека, царит смерть.

Я пошел к Баку, представился ему, рассказал дело Веревкиной и с большой убедительностью начал доказывать, что Веревкину и ее товарищей оклеветали. Я совершенно забыл страх и сказал Баку, что он не разбирается в людях и не может отличить преданных советских граждан от контрреволюционеров. Бак мне заявил, что все проверено, все 13 студентов придется арестовать и расстрелять…

Окончив школу-ВУЗ, Галина Майковская поступила на медицинском факультете Томского университета, откуда в конце первого курса её «вычистили» как дочь «лишенца», т.е. человека, лишённого советской властью гражданских прав. Альбом стихов полон тревог и надежд, полон Есенина, Радищева, Пушкина, русской поэзии, а вовсе не Маяковского: