Полная версия

На Москву!

– Князь Михайло Андреич!

Курбский остановился и спросил, чем может ему еще услужить.

– Будь радетель… изволишь видеть… Коли твоей милости доведется найти мою матушку, так не поминай ей только, Бога ради, про того польского пана, который, знаешь…

У умирающего язык не повернулся договорить: слишком уж стыдно и горько было ему, видно, чтобы даже умирающие здесь вместе с ним слышали о той позорной пытке, которой подвергнул его пан Тарло.

– Знаю, знаю, – успокоил его Курбский. – Я скажу ей, что ты пал в честном бою на поле брани…

– И что меня там же схоронили…

– Хорошо, хорошо.

Глубоко потрясенный, Курбский вышел из лазарета, который представлялся ему как бы кладбищем с живыми покойниками. Триста лет назад хирургия была ведь еще в первобытном состоянии, о противогнилостных средствах не имели понятия, и большинство тяжело раненых обречено было на смерть.

«А там, в поле, лежит их еще четыре тысячи – уже бездыханных, – вспомнилось ему. – И, как знать, иной из них пал хоть замертво, да теперь, пожалуй, очнулся, напрасно взывает о помощи, лежит на снегу и коченеет на морозе…»

Курбский ускорил шаг и, войдя к себе, кликнул своего хлопца слугу Петруся Коваля, сопровождавшего его еще с лета из Запорожской Сечи.

– Тебе, Петрусь, сколько лет-то будет?

– Да пятнадцать еще в Варварин день стукнуло, – не без важности пробасил своим петушиным басом юный запорожец, выпрямляясь во весь рост.

– Как есть казак! – улыбнулся Курбский, а затем прибавил опять серьезно. – А покойников не боишься?

– Покойников?.. – переспросил Петрусь, которому все-таки стало как будто бы не по себе.

– Да, мертвецов. Нынче в бою пало тысячи четыре одних русских. За темнотой они еще в поле не убраны, не похоронены. А меж них, может, найдутся и такие, что не совсем убиты, а лежат только замертво. Не погибать же им! Так достанет ли у тебя духу идти туда ночью?

– Одному?..

– Нет, вместе со мной.

– О! С тобой, княже, я полезу сейчас хоть к черту на рога.

– Так идем же.

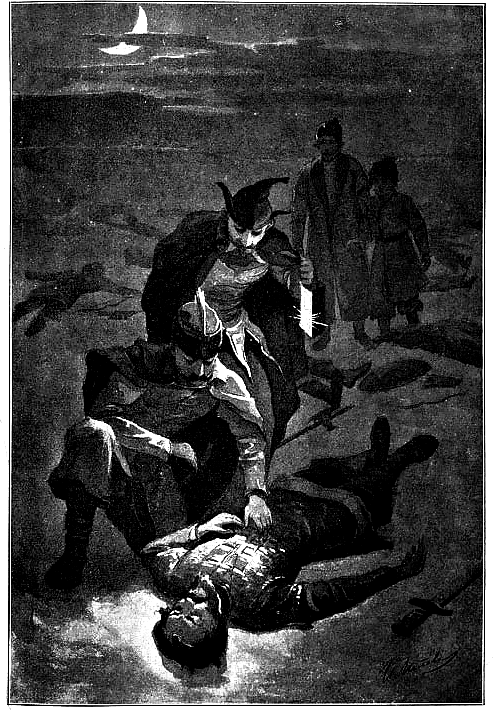

И вот они миновали лагерь, вот они уже и на поле битвы. Небо было обложено мглистой дымкой, и сквозь нее еле-еле пробивался сумеречный свет от взошедшей уже над горизонтом, но невидимой луны. Тем не менее, благодаря снегу, на белеющей равнине, довольно ясно различались, рассеянные кругом темными пятнами, неподвижные тела. Молча шагая между ними, Курбский по временам останавливался, наклонялся и прислушивался, не подаст ли кто голоса, не донесется ли откуда-нибудь хоть слабого стона. Но все кругом было до жуткости тихо, – настоящее царство смерти! Петрусь Коваль, который давеча так храбрился, ни на шаг не отставал от Курбского и пугливо озирался. Вдруг он схватился за рукав своего господина.

– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя!

– Что с тобой? – спросил Курбский.

– А вот этот… Точно глядит на нас и смеется.

Действительно, лежавший навзничь с полуоткрытым ртом мертвец оскалил зубы, а белки его глазных яблок, широко выкатившихся из запрокинутой головы, тускло блестели.

– Нет, совсем окоченел, – сказал Курбский, ощупав рукой лицо покойника, и сделал над ним крестное знамение. – Упокой Господь его душу! Но как он, бедный, должно быть, мучился!..

Раскинутые врозь руки мертвеца скрюченными пальцами и то впились в снег, как в предсмертной агонии.

– Идем дальше, милый княже… – заторопил Петрусь, и они двинулись далее.

Так прошли они версту, другую. Тут впереди них показались две человеческие тени, и блеснул огонек.

– Смотри-ка, княже, – заметил Петрусь, – вон двое с фонарем. Зачем они здесь?

– За тем же, конечно, за чем и мы с тобой, – отвечал Курбский. – Послал их сюда, верно, пан Бучинский.

– А может, они просто обирают мертвецов?

– Не дай Бог!

– Но бывают же ведь и такие?

– Бывают, слышно; но это такое же злодейство!.. Нет, нет, зачем думать сейчас дурное?

– Вот они остановились, обшаривают одного…

– Не обшаривают, а смотрят, жив ли. Идем-ка поскорее, пособим им.

Есть люди, которые, благодаря своей светлой душе, ходят среди темной толпы как бы с зажженным светочем в темном бору, и видят одну лишь освещенную их светочем сторону дерев. Таков был и Курбский. Судя по себе, он и другим людям приписывал, прежде всего, добрые человеческие побуждения, какие были у него самого. На этот раз он жестоко ошибся.

Наклонившись над распростертым на снегу телом, те двое не расслышали приближения Курбского и Петруся, пока эти совсем не подошли к ним. Тут оба разом подняли головы. Фонарем, который один из них держал в руке, осветило лица обоих, и Курбский, к крайнему своему изумлению, в одном из них узнал старшего адъютанта, а в другом – шута гетмана.

– Пане Тарло! – вскричал он. – И вы, Балцер Зидек! Те, в свою очередь, были не столько удивлены, сколько смущены. Пан Тарло посулил кому-то «сто дьяблов»; Балцер Зидек же, мигом оправясь, отозвался с задорной фамильярностью:

– Как видите, собираем жатву, как и ваша княжеская милость! Но мы вас не выдадим, будьте покойны: ворон ворону глаз не выклюет.

Теперь для Курбского не могло быть уже никакого сомнения относительно цели, с какой те прибыли на поле смерти.

– С воронами у меня нет дела! – сказал он с нескрываемым уже презрением. – Мне нужны здесь не мертвые, а живые. А этот, слава Богу, кажется, еще жив.

– Жив, княже, но выживет ли? – отвечал Петрусь, опустившийся на колени перед лежавшим навзничь русским ратником, из груди которого вырывались слабые стоны.

– Выживет или нет, а мы сделаем для него все, что можем.

– Желаю вам успеха… – сердито буркнул пан Тарло и повернулся, чтобы уйти.

Но Курбский решительно заступил ему дорогу.

– Вы так не уйдете, пане! Сам я теперь моей левой рукой не владею. Поэтому вы не откажетесь, конечно, вместе с Балцером и моим слугой, отнести этого несчастного до лазарета.

– Чтобы я, рыцарь, нес простого ратника, москаля, да еще вместе с кем? С вашим слугой-быдлом! Вы, князь, простите, хороший человек, но в доброте своей доходите до Геркулесовых столбов. Извинить вас можно разве тем, что вы не поляк, и не знаете, что такое польский гонор!

И, отстранив рукой озадаченного Курбского, благородный пан не спеша удалился. Балцер Зидек, покинутый своим сообщником, хотел было также улизнуть. Но Курбский поймал его за ворот.

– Куда! Вы поможете нам снести беднягу в лагерь. Но прежде осмотрите-ка его рану: вы ведь кое-что смыслите в лечении.

Шут, уже не прекословя, стал ощупывать последовательно все тело умирающего. Добравшись так сперва до одной ноги, потом до другой, он промычал:

– Гм…

– Что такое? – спросил Курбский.

– Да кость под самым коленом раздроблена; а крови-то, смотрите, крови сколько!

– Надо, значит, сейчас же перевязать. Вы, Балцер, ведь и в перевязках мастер.

– Да ведь ему, ваша милость, все равно один конец: совсем истек кровью.

– Это решать не нам с вами. Доставить бы лишь живым в лазарет.

– Эх-эх! – вздохнул шут. – Человек только что ведь сбирался вкусить блаженство, а его силой назад тянут! Ну, что ж, хлопче, помоги-ка мне снять с него сапог.

Сапог был снят и рана перевязана; причем хирург поневоле прилагал все свои старания, чтобы угодить наблюдавшему за каждым его движением молодому князю. В заключение, когда все трое с возможной осторожностью приподняли все еще не пришедшего в память раненого с земли (Курбский одной правой рукой), заботливый Балцер Зидек не забыл захватить с собой и сапог ратника. Тут сапог выскользнул у него из-под мышки. Нагнувшись за ним, Балцер Зидек сначала, однако, схватил что-то другое с земли и сунул себе за пазуху.

– Ты что это, братику, поднял? – спросил его Петрусь.

– Видишь, сапог.

– Не о сапоге я тебя спрашиваю, а о том, что ты за пазуху спрятал.

– Ну, это у меня из кармана выпало.

– Так ли? Не из чужого ли сапога?

– Ну, полно, Петрусь, – вступился Курбский. – Место ли тут…

– Да ведь у нас, милый княже, на Запорожье многие казаки кошель свой, вместе с люлькой, за голенищем носят. Может, и этот тоже…

– Перестань, будет! – перебил Курбский. Однако, подозрение его было уже возбуждено, и он не мог уже отделаться от мысли, что Балцер Зидек присвоил себе деньги ратника. Сам шут удивительно присмирел, и только когда они подходили к лазарету, он заискивающе-униженно стал умолять Курбского никому не говорить об этой ночной их «прогулке».

– Вы сами, Балцер, расскажете обо всем военному суду, – холодно ответил Курбский.

Тот совсем опешил.

– Военному суду! Ваша княжеская милость шутить изволите. Клянусь горбом моей двоюродной тетки…

– Мне не до шуток, Балцер, – прервал Курбский. – А вот и лазарет.

Сдав умирающего лекарю, а шута под надзор двух ратников из царской хоругви, Курбский отправился к царевичу доложить обо всем, чему он только что был свидетелем на поле смерти.

Глава пятая

Воронье черное и белое

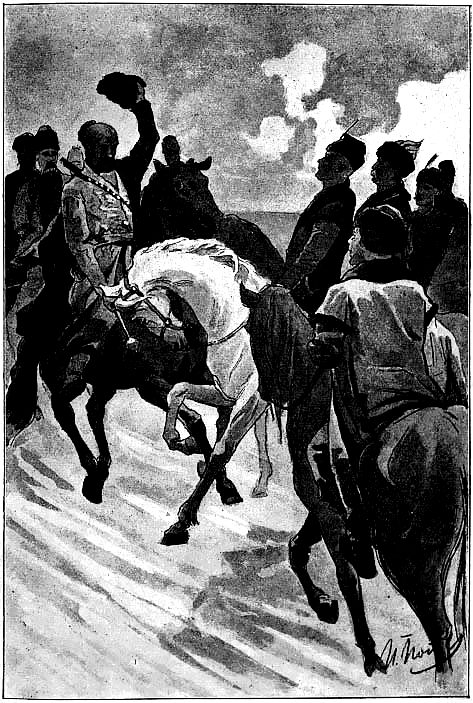

Димитрий, после некоторого колебания, склонился на убеждения своего советчика и друга передать действия пана Тарло и Балцера Зидека на усмотрение военного суда. За поздним часом дело было, однако, отложено до утра, а поутру оно отодвинулось на второй план новым, более важным обстоятельством. От запорожцев, которых столько времени не могли доискаться, прибыл гонец с вестью, что четыре тысячи их, с кошевым атаманом Семеном Ревой, подошли, наконец, и расположились в трех верстах от лагеря. Надо было принять их с подобающею торжественностью, и вот навстречу дорогим гостям выехали рядом на своих кровных аргамаках обряженные по-праздничному царевич и старик гетман (совсем, казалось, оправившийся от своего недуга); впереди них выступали трубачи, литаврщики и барабанщики, исполнявшие воинственный марш; позади следовала, разумеется, вся блестящая свита обоих, а за свитой – взвод донских казаков с дротиками и развевающимися значками.

Прибывшие запорожцы, как оказалось, были все пешие, за исключением начальствующих лиц: самого кошевого атамана, войскового есаула, двух походных полковников и наказных куренных атаманов[1].

Присутствуя полгода назад в Сече на выборах Семена Ревы в кошевые атаманы, Курбский хорошо еще его помнил. Да и как было забыть эту изрубленную до безобразия рожу, на которой не было вершка без рубца и шрама, не говоря уже об особой примете – отсеченном левом ухе. Сам Рева, понятно, гордился этими боевыми знаками, придававшими ему зверски-молодецкий вид. Спустив с одного плеча свою дорогую кунью шубу, чтобы не лишить других удовольствия полюбоваться его роскошной узорчатой черкеской и блестящим вооружением, он снял с головы свою пышную шапку из черных лисиц, а другой рукой опустил свою атаманскую булаву в виде приветствия перед царевичем и гаркнул зычно:

– Твоей ясновельможной царской милости доброжелательные приятели: атаман кошевой Семен Рева со всем войска низового запорожского товариством челом бьем!

Димитрий с достоинством приподнял тоже на голове свою бархатную, четырехугольную шапку с алмазным пером и отвечал не менее радушно:

– Великое спасибо твоей ясновельможности, пане батьку, и всем вам, панове, за добрую помощь старому товарищу и брату! Братски всех вас обнимаю и целую в вашем славном батьке-атамане.

Подъехав за этим вплотную к Реве, он обнялся с ним и троекратно облобызался. Братание двух начальников было встречено треском запорожских литавр и барабанов. В то же время все запорожцы разом сбросили с плеч свои косматые зимние бурки и предстали во всей красе своих цветных кунтушей, шелковых поясов с золотыми кистями, цветных шаровар с золотыми галунами и самой разнообразной воинской «сброи»: рушниц (ружей), саблей, палашей, ятаганов, копий, обухов (боевых молотков), кинжалов, пистолей, лядунок, (пороховниц); а затем, развернувшись фронтом, прошли курень за куренем мимо царевича, задорно бряцая оружием.

Выразив свое восхищение их молодцеватым видом и поблагодарив их вторично, Димитрий обратился с вопросом к атаману, почему они, запорожцы, так запоздали.

– Позамешкались, точно, – отозвался Рева, – а все из-за этой татарвы поганой. Грому на них нет! Пронюхали, черти, что мы на походе, и тем же часом налетели, что саранча, на наше Запорожье. Но мы, благодарение Богу, отошли еще не так далеко. Догнал нас нарочный, вернул с похода.

– И вы не дали уже им спуску?

– Овва! Рассеяли, как прах по степи, гнались за ними до самых их улусов, а уж тут пошла такая потеха!..

– Не мало, я чай, табунов отгромили?

– И табунов и стад. Ну, знамо, не обошлось и без красного петуха. Огонь с крыши на крышу так и полыхает, кругом татарки с татарчатами середь полымя мечутся, что угорелые: «Алла! Иль Алла!» Кобылы ржут, коровы ревут, овцы блеют… Потеха да и только!

– Пожалуй, и иной живой души не пожалели?

– Души? – удивился запорожец. – Ну, вже так! Нешто у татарвы тоже души христианские?

– Не христианские, а все же…

– Один пар. Чего жалеть-то? Руби, знай, носы да уши, а то и голову с плеч, а либо за ноги да в полымя, – туда и дорога!

– И вот это то воронье, государь, мы призвали с собой на родную нашу Русь! – вполголоса заметил царевичу возмущенный Курбский.

Димитрий куда лучше своего друга сдерживал волновавшие его чувства. Что думал он про лютость диких сынов Запорожья, он счел совершенно неуместным выдать атаману и с прежнею приветливостью осведомился о том, где же конные запорожцы, которых ожидалось тоже, кажется, до восьми тысяч.

– Да кони у них уж больно притомились, – отвечал Рева, – ведь гнались за этой поганью, поди, до самого Черного моря; надо дать им еще лишнюю недельку передохнуть, покормиться.

– Как бы лишь не запоздали до новой схватки с Борисовым войском, – сказал царевич и в коротких словах рассказал о жаркой битве накануне, в которой легло столько русских, что даже схоронить их еще не успели.

– Вы, пане Тарло, позаботьтесь об этом, – отнесся Мнишек к своему старшему адъютанту.

– Смею доложить пану гетману, – отвечал с почтительной фамильярностью пан Тарло, – что пан Бучинский хотел было уже послать туда наших польских ратников с лопатами; но те до одного наотрез отказались хоронить москалей. Да и то сказать: их все равно ведь снегом занесет.

– Но они такие же христиане, как и мы с вами, и пали в честном бою! – воскликнул Курбский.

– Не кипятись, Михайло Андреич – остановил его Димитрий. – Есть у нас на то моя царская хоругвь.

– Не дозволишь ли, государь, немешкотно сделать это моим запорожцам? – предложил тут Рева и передал соответственное приказание своему ближайшему помощнику – есаулу.

По возвращении в главную квартиру, Курбский напомнил снова царевичу о созыве военного суда над паном Тарло и Балцером Зидеком. Но Димитрий признал более осторожным обсудить вопрос сперва келейно с гетманом и двумя духовными советниками: патерами Сераковским и Ловичем. На этом частном совещании Курбскому было предложено рассказать, как было дело, и рассказ его дышал таким благородным негодованием, что в справедливости его едва ли кто-либо из слушателей мог усомниться. Тем не менее оба патера не выказывали никаких признаков неудовольствия поведением двух обвиняемых. По временам лишь патер Лович украдкой вопросительно переглядывался со своим старшим собратом; но тот в ответ пожимал только плечами. Старику гетману же, видимо, было крайне неприятно обвинение двух близких ему людей, и он с хмурым видом нетерпеливо ворочался в своем кресле.

– И на основании таких-то улик вы позволили себе взять под стражу моего верного шута? – формальным тоном спросил он, когда докладчик умолк.

– Но он мог скрыть следы преступленья! – отвечал Курбский. – И улики, я полагаю, настолько ясны…

– Не касаясь пока вопроса о степени преступности обвиняемых, – прервал его Мнишек, – не могу не указать вам, любезный князь, что всякое преступное деяние, прежде всего, должно быть засвидетельствовано по меньшей мере двумя достоверными очевидцами.

– Но они есть: я и мой слуга, Петро Коваль.

– Против вашей княжеской милости, как свидетеля, ничего, конечно, возразить нельзя. Относительно же вашего хлопца дело совсем иное. Ведь он несовершеннолетний?

– Да; ему шестнадцатый год.

– Ну, вот, изволите видеть. Показания его могли бы служить только подтверждением показаний двух полноправных свидетелей, сами же по себе не имеют законной силы.

– А затем он, как раб, вообще не имеет голоса, – вставил от себя патер Сераковский.

– Простите, clarissime, – возразил Курбский, – но он из вольных запорожских казаков…

– Однако, состоит у вас в услужении, стало быть, еще сомнительно, может ли он считаться теперь наравне с другими вольными людьми.

– А военный суд наш может руководствоваться только точным смыслом законов, – подхватил Мнишек. – Если сам инкульпат (подсудимый) добровольно не сознается во взводимом на него преступлении, то показание одного свидетеля, даже самого достоверного, не считается полным доказательством вины инкульпата, ибо все мы – люди.

– А еггаге humanum est (человеку свойственно ошибаться), – добавил патер Сераковский.

– Так сделайте нам очную ставку! – загорячился опять Курбский. – Отрицать то, что было, я думаю, ни пан Тарло, ни Балцер Зидек не станет.

Но он чересчур доверял прямодушию двух обвиняемых. Когда младший патер вызвал их на «конфронтование» (очную ставку) с Курбским, и старик-гетман спросил пана Тарло, с какой целью тот ходил прошлой ночью на поле битвы, на лице благородного пана выразилось полное недоумение.

– Ночью на поле битвы? – переспросил он. – Да я и шагу не сделал из лагеря!

– Вы отрекаетесь от того, что я застал вас на поле битвы вместе с Балцером Зидеком? – вскричал Курбский. – Стало быть, по-вашему, я солгал?

– Гм… Говорить неправду, любезнейший князь, не значит еще лгать: иному просто что-нибудь причудится, приснится.

– Но мне не причудилось и не приснилось: я говорил там с вами.

Пан Тарло с той же хладнокровной наглостью пожал как бы с сожалением плечами.

– Что мне ответить вам на это? Что польские рыцари, по крайней мере, никогда не лгут.

– Так, по-вашему, солгал я? – досказал Курбский, хватаясь за саблю. – Вы мне за это ответите, пане!

Пан Тарло щелкнул шпорами и отвесил преувеличенно вежливый поклон.

– Всегда, князь, к вашим услугам.

– Полно, полно, панове! – вступился Мнишек. – После похода вы можете, сколько угодно, сводить свои личные счеты, на походе же военным статутом поединки у нас строго воспрещены. Мало ли, любезный князь, есть примеров, что во сне мы видим точно наяву? Чего мудреного, что после вчерашнего жаркого дела вам ночью причудилось поле битвы…

– Но клянусь вам, пане гетман…

– Не клянитесь понапрасну; я и так верю, что вы говорите совсем чистосердечно, что вы глубоко убеждены в том, что утверждаете. Но польский рыцарь не может быть гверрой (мародером, грабителем)! А потому вы не убедите меня, пока не дадите мне еще второго свидетеля; ваш хлопец для меня, понятно, не может быть таковым.

Пан Тарло глядел на своего обвинителя с вызывающей улыбкой: гетман, очевидно, его уже не выдаст. А Курбский, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног, с трудом сдерживал поднимавшуюся в нем бурю.

– Так Балцер Зидек подтвердит мои слова, – сказал он. – Вы, Балцер, вместе с Ковалем, донесли оттуда до лазарета умирающего… Ведь так? Что же вы не отвечаете?

Шут с глубокомысленным видом прикоснулся до своего лба, откашлянулся и, наконец, отозвался:

– Ум наш – чернильница, а речь – перо, изрек некий древний мудрец; прежде, чем доверить свои словеса пергаменту, перо надо обмакнуть в чернильницу. Да, я был с вашею княжеской милостью прошлой ночью на поле битвы, но вы сами же предложили мне сопровождать вас туда.

– Я предложил вам? – пробормотал Курбский, совершенно ошеломленный развязной выдумкой шута. – Когда? Где?

– Прошу вас, князь, не прерывать свидетеля, – заметил внушительно старик-гетман. – Ну, что же, Балцер, расскажи все по порядку.

– Пан гетман припомнит, – начал тот, – что с вечера у вас был маленький фараончик. Как человек мягкосердый, я всеми мерами облегчаю ясновельможному панству участвовать в этой благородной забаве. Одному из панов рыцарей (имени не называю) не достало уже денег, чтобы отыграться. Он ко мне: «Балцер Зидек! Отец родной!» А уж как не помочь родному сыну? «Сейчас, говорю, сыночек». Выхожу за дверь, а там, в сенях, глядь – навстречу мне его княжеская милость…

Курбский, негодуя, хотел было прервать рассказчика, но Мнишек остановил его опять повелительным жестом.

– А Балцер! Вас-то мне и нужно. – Говорит мне ясновельможный князь, – продолжал фантазировать балясник. – Нет ли у вас фонаря?

– Фонарика? – говорю я. – Как не быть. А на что вашей милости?

– Да вот иду сейчас, – говорит, – с моим щуром на поле брани: нет ли там раненых, которых можно бы еще спасти…

Ну, скажите, ваша ясновельможность, мог ли человек с моим сердцем отказать в таком христианском деле?

– А пана Тарло ведь не было с вами? – спросил Мнишек, но спросил таким тоном, как будто ожидал отрицательного ответа.

– Само собой разумеется, нет, – отвечал Балцер Зидек. – Вельможный пан был так занят за игорным столом, что отвлечь его было бы грех.

– Смертный грех! – усмехнулся с горечью Курбский. – Чем-то вы кончите вашу сказку!

– До конца недолго, ваша милость. Человеколюбие наше было вознаграждено: мы нашли одного умирающего, потерявшего даже сознание; я сам перевязал ему рану… или это тоже сказка?

– Нет, это правда.

– Ну, вот, видите ли. Потом я и щурь ваш подняли несчастного и доставили в лазарет. Верно-с?

– Верно; но что же вы ничего не сказали о его кошельке?

– О каком кошельке?

– Да о том, что выпал у него из сапога, а вы спрятали себе за пазуху?

Недаром Балцер Зидек столько лет занимал должность придворного шута сендомирского воеводы. Притворство стало для него второй натурой. Видя, что отпираться уже бесцельно, он без малейшего замешательства достал из внутреннего кармана поношенный кожаный кошелек и с обиженной миной протянул его Курбскому.

– Сами подарили мне за оказанную помощь, а теперь, видно, жаль стало! Ну, что ж, нате ваш подарок! Балцеру Зидеку ничего от вас не нужно.

– Деньги эти не мои, а ограбленного вами, – с холодным презрением отвечал Курбский, кладя кошелек на стол перед гетманом. – Бедняга, сказали мне, скончался, не придя в себя; но деньги могут пригодиться другим раненым.

– И ваша милость можете взводить на невинного человека такую напраслину? Ай-ай! (Шут замотал головой, отчего погремушки на дурацком колпаке его зазвенели). Да Балцер Зидек скорее откусит себе голову, чем присвоит себе чужое. Но он вам великодушно прощает!

– Я не нуждаюсь в вашем великодушии…

– А Балцер Зидек все-таки вам прощает! Забыть зло, которое мне причинили, – только в моей власти, а не в вашей.

Между тем Димитрий высыпал из мешка все содержимое на стол.

– Одни русские монеты, ни единой польской, – сказал он. – Чего яснее, что кошелек взят у русского.

– Да кем взят-то? – нашелся снова изворотливый шут. – Я, признаться, не хотел выдавать князя; но коли на то уж пошло.

Неизвестно, до чего бы он еще договорился, не ворвись в это самое время в комнату один из младших адъютантов гетмана.

– Разве вам не сказано, что совещание совершенно секретное? – вскинулся на него Мнишек.

– И не дерзнул бы войти, ваша ясновельможность, но такой экстренный казус…

– Что же именно?

– Его царскому величеству угодно было дозволить запорожцам похоронить убитых москалей…

– А те первым делом стали обирать мертвых и подняли из-за дележа такую драку…

– А кто призвал к нам этих грабителей? – не без злорадства заметил пан Тарло. – Не князь ли Курбский, обвиняющий теперь в грабеже других?

– Князь сам еще сегодня называл запорожцев вороньем, – вступился за своего друга царевич.

– Да, они – черное воронье, – сказал Курбский, – но что хуже – воронье черное или белое – уж право не знаю.

– Из-за чего же мы наконец спорим? – заговорил тут патер Сераковский. – Как сама война, так и грабеж на войне, – malum necessarium, полезное зло, – полезное, ибо временно утоляет зверские инстинкты грубых воинов. Кто, скажите, не нуждается в бренном металле? Еще Демосфен назвал деньги – nervus rerum, нервом вещей. А засим, мне кажется, вопрос исчерпан.

– Да, военный суд созывать теперь как будто и не для чего, – отнесся Мнишек к Димитрию, и когда тот в ответ только вздохнул и повел плечом, старик-гетман объявил совещание закрытым и пожал на прощанье руку как Курбскому, так и пану Тарло. – Очень рад, панове, что все уладилось ко всеобщему удовольствию; очень, очень рад!