полная версия

полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том I

В 1935 году я вступил в комсомол. В 1937 году окончил Гагаринскую среднюю школу.

С 1 сентября 1937 года по 31 августа 1938 года работал учителем 3 класса Гагаринской начальной школы. Первые классы таким молодым учителям не доверяют.

16 сентября 1938 года сдал экзамены в Военное морское авиационно-техническое училище имени В. М. Молотова в городе Пермь.

Зарплата моя в то время составляла 193 рубля в месяц при стоимости 1 килограмма сахара 90 копеек; 1 кг колбасы 2 рубля; пол-литра водки «Столичная» – 2 рубля 97 копеек.

10 марта 1941 г. г. Ейск. Дыхание войны уже ощущалось…

В мае 1940 года нарком Военно-Морского Флота присвоил мне звание звание воентехника II ранга. В должности техника-инструктора я был направлен в Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в город Ейск Краснодарского края. В этом, единственном в стране готовящем лётчиков для морской авиации, лётчик-инструктор лейтенант ПРОНЧЕНКО В. П. учил 12 человек курсантов летать. Я учил их готовить самолёт к полёту, знакомил с устройством самолёта, двигателя. Учил курсантов – будущих лётчиков – летать на исправном самолёте.

В начале июня 1941 года было выпущено из училища более на все флоты 200 лётчиков. В училище было 4 эскадрильи истребительные, 2 эскадрильи бомбардировочные и 2 – лодочные типа амфибий. Я состоял в 5-й авиаэскадрилье истребителей.

22 июня 1941 года в 12 часов дня был митинг. Мы слушали речь наркома иностранных дел В. М. Молотова о вероломном нападении Германии на Советский Союз. Сразу же многие из нас написали рапорты о направлении нас на фронт.

В 18 часов я заступил на дежурство по аэродрому. Многие командиры уехали в город Ейск в субботу 21 июня. Всех присутствовавших на митинге командиров вызвали в училище. Я остался на аэродроме в качестве главного, и при мне – караульная служба.

В субботу 21 июня 1941 года командир эскадрильи капитан ВАСИЛЬЕВ улетел на самолёте «ПО-2» под Таганрог, в Глафировку, а 23 июня утром уже вернулся обратно.

В 21 час поступила телеграмма из училища с распоряжением произвести затемнение. Но в то время электрика не было, всё закрыто! Поэтому надо было из караульного помещения взять смену и предложить залезть на каждый столб, а их было шесть – восемь, и выключать лампочки. Или стрелять по ним.

В городе Ейске 1 июля 1941 года меня перевели в 10-ю отдельную ночную эскадрилью на центральный аэродром. У нас мало было лётчиков-инструкторов-ночников, а в частях – итого меньше.

С фронта прибывали лётчики для переучивания на «ночников».

Наши самолёты были рассредоточены по садам. Часть фруктовых деревьев пришлось вырубить. От струи винта заведенного двигателя падали сливы, абрикосы, вишни, и нам было разрешено полакомиться «живыми» витаминами.

В середине августа ночью над аэродромом появился немецкий самолёт-разведчик. В воздухе и на земле не было ни одного нашего самолёта. Вернее, на земле были и самолёты, и лётчики, но ни у одного самолёта пулемёт не был заряжен лентами. Около ста лётчиков-ночников подготовили авиаэскадрилью.

Командующий Юго-Западным фронтом Маршал Советского Союза БУДЁННЫЙ М. С. запретил ночные полёты в связи с приближением фронта.

К нам прибывали с фронта на переформировку с Балтийского, Черноморского и Северного флотов. Лётчики формировали части, новые самолёты. Лётчиков учили ночным полётам. Группа лётчиков-ночников 25 декабря 1941 года была направлена на Северный Флот через город Горький в Москву, куда они прибыли 1 января 1942 года. Во время двух-трёх одиночных полётов была разведана обстановка. Обнаружены разрушения. Трамваи работали до девятнадцати часов, метро – до двадцати одного часа.

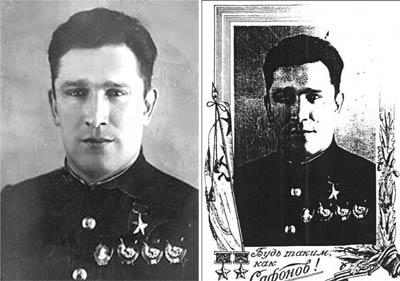

Борис Феоктистович САФОНОВ.

В город Мурманск прибыли 10 января 1942 года. Нас принял командующий авиации Северного Флота генерал майор авиации КУЗНЕЦОВ А. А. 12 января 1942 года в качестве техника самолёта Краснознамённого авиационного полка я прибыл в 3-ю авиаэскадрилью Краснознамённого авиационного полка техником самолёта аэродрома Ваенги II (сейчас это Североморск II). 18 января 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР 72-у полку было присвоено наименование 2 Гвардейский Краснознамённый авиационный полк. Командиром полка был назначен подполковник САФОНОВ Борис Феоктистович, Герой Советского Союза (26 августа 1915 – 30 мая 1942). За 12 сбитых немецких самолётов 16 сентября 1941 года ему было присвоено это почётное звание. Во фронтовых газетах печатали его фотографию и с призывом равняться на Героя.

З. А. Сорокин (в мирное время вёл огромную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

СОРОКИН Захар Артёмович, 1917 года рождения, штурман 2-го гвардейского истребительного авиационного полка имени Сафонова Б. Ф. 6-й истребительной авиационной дивизии военно-воздушных сил (ВВС) Северного флота, гвардии капитан.

В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Прикрывал на истребителе «МиГ-3» корабли Черноморского флота от налётов вражеской авиации. В июле 1941 года в числе других лётчиков-сибиряков переведён на Северный флот. В апреле 1945 года переведён в Крым штурманом полка, в котором начинал служить. Летал на подаренном ему самолёте "Тихорецкий комсомолец". Всего за время войны совершил 267 боевых вылетов, в воздушных боях уничтожил 18 самолётов врага.

25 октября 1941 года лейтенант Сорокин (на счету которого имелось 4 сбитых самолёта противника) вместе с Д. СОКОЛОВЫМ вылетел на боевое задание. Во время боя с группой вражеских истребителей с первой же очереди сбил «Ме-110». Стал атаковать второй, израсходовал весь боезапас. Был ранен в правую ногу. В это время Сорокин заметил, что его ведомого атакует "Мессершмитт". Устремившись на выручку своему товарищу, он ударил фашиста винтом своего самолёта по хвосту, и тот пошёл на вынужденную посадку. Но и истребитель Сорокина не мог больше лететь.

С большим трудом Сорокин посадил повреждённый самолёт на замёрзшее озеро. Случилось так, что на это же озеро в 300 метрах приземлился и подбитый им "Мессершмитт", из которого выскочил огромный дог и бросился к самолёту Сорокина. Двумя выстрелами из пистолета Сорокин убил собаку. Затем, увидев бежавшего к нему немецкого лётчика, выстрелил и убил его. В это время второй немец подобрался к Сорокину с другой стороны и ударом ножа в лицо сбил его на землю. Не растерявшись, Сорокин отбросил фашиста ногой, схватил лежавший на снегу пистолет и застрелил его.

З. А. Сорокин на встрече с учащимися 7 мая 1977 года.

С обмороженными ногами, истекая кровью, Сорокин за 6 суток прополз около 70 километров по тундре, пока его не подобрали североморцы. В госпитале ему ампутировали ступни обеих ног. В общей сложности провёл в госпиталях 9 месяцев, где перенёс несколько мучительных операций и лишился обеих ступней. Медицинская комиссия решила его комиссовать, но Сорокин добился через наркома ВМФ адмирала Кузнецова Н. Г. разрешения летать и возвратился в свою часть. 19 апреля 1943 года он вновь поднялся в небо и сбил свой седьмой по счёту немецкий самолёт (истребитель «Ме-110»).

Май 1943 года. Архангельск. Лидия Александровна и Иван Никоновы.

1944 год, г. Поной. А до конца войны – ещё летать и летать…

Гвардии капитан Сорокин З. А. к июлю 1944 года совершил 103 боевых вылета, в 19 воздушных боях сбил 11 вражеских самолётов. 19 августа 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, медалями, английским орденом. Бюст З. А. Сорокина установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафоново ЗАТО город Североморск Мурманской области. На здании ГПТУ № 12 в городе Тихорецке Краснодарского края в память о Сорокине З. А. установлена мемориальная доска. Он – Почётный гражданин города Карасук Новосибирской области (информацию об этом человеке мы получили из рассказа И. П. Никонова и дополнили данными из Интернета).

Захар Артёмович прожил долгую, яркую жизнь. Не стало его в 1978 году. На своих встречах со школьниками я всегда вспоминаю этого красивого человека, истинного патриота своей Родины, призываю молодых людей брать пример именно его: мужественного, бесстрашного, преданного своему народу, горячо любившего Родину.

Я готовил и выпускал самолёт лейтенанту ТОЛСТИКОВУ Николаю Кирилловичу, который летал днём и ночью. Авиационным техником звена был старший лейтенант БЕЛОУСОВ Василий Иванович, замечательный человек и специалист высокого класса, он был (в командировке) более года в Китае. Награждён орденом Красной Звезды. У него я многому научился. На самолётах-истребителях кроме стрелкового вооружения подвешивались 6 реактивных снарядов («катюш»): по 3 под крылом и пулемёты от 2 и более.

Налёты немецкой авиации были частыми, воздушные бои были и над аэродромами. В 1942 году у нас ещё не было достаточно самолётов, равных немецким, и по качеству и по количеству. Последние превосходили и наши и американские. В марте 1942 года немецкая авиация начала массированные налёты на Мурманский и Полярный аэродромы. Летом 1942 года я прибыл 20 истребительный авиационный полк, в котором было 50 самолётов «Як-5», которые не уступали немецким истребителям «ME-109», «МЕ-110» и «FW-190" (Многоцелевой самолет "Фоккевульф-190", его конструкция представляла собой последнее слово в самолетостроении). Стало легче, немецких налётов стало меньше.

Второй справа Иван Никонов. 7 марта 1944 г. Мурманская область. "До тебя мне дойти нелегко, А до смерти – четыре шага"…

В декабре 1942 года было приказано мне, технику авиационного звена, с механиками сержантами КОВАЛЕНКО Анатолием и ТИХОМИРОВЫМ Николаем под открытым небом, при 25–30-градусном морозе из трёх неисправных (разбитых) самолётов собрать один. За двое суток мы собрали самолёт, лётчик облетал его, и самолёт был передан в учебный полк, где летал до возможности летать. Полк начал принимать самолёты «Аэрокобра Р-39». Надо было переучиваться и летать на них, так как они были совершеннее по вооружению наших истребителей «И-15», и «И-16». За обеспечение семидесяти боевых вылетов я награждён медалью «За боевые заслуги».

Лётчики, техники, младшие специалисты располагались в скале: в её подножье было выдолблено место, внутри стены и пол были обшиты деревянными досками, приспособлены двухъярусные кровати, дверь, нары. Сопкам шестидесяти-семидесятиметровой высоты бомбы были нестрашны. Но в конце апреля 1942 года началось таяние снега. Ночью унты, валенки поплыли к двери.

– Полундра! Спасай паспорта! Тонем! – слышались со всех сторон крики.

Внизу метрах в трёх-четырёх от входа протекал ручей. Пришлось перебраться выше, где было сухо, но защиты от бомб не было.

23 февраля 1943 года нам зачитали приказ наркома ВМФ, что вводятся офицерские звания и погоны. Мне вручили погоны старшего лейтенанта – три звёздочки, две полосы на рукаве. А был я воентехником I ранга, мне положено две нашивки на рукаве кителя. И состав наш назывался командно-начальствующим, а не офицерским. Я стал техником авиационного звена, в котором четыре самолёта, у каждого самолёта – техник. Самолёты летали на штурмовку передовых линий немцев, на охоту за небольшими судами, баржами, топили их реактивными снарядами.

30 декабря 1944 года полк перебазировался на аэродром Луостари – в 8 километрах от норвежской границы, в 166 километрах от Мурманска и в 25 километрах от Лиинахамари. Аэродром, размером в 900 метров шириной и 1000 метров длины, был из деревянных шпал. Там был хороший аэродром немцев. За короткое светлое время самолёты пролетали 101 километр по прямой линии с многочисленным обслуживающим персоналом.

31 декабря 1944 года из Мурманска вышел транспорт «Тбилиси», на котором были технический и штатный личный состав: офицеры, матросы, механики, мотористы и полковое имущество, продовольствие и всё необходимое полку.

В двадцать четыре часа на траверсе полуостров Рыбачий вышел пароход «Тбилиси», водоизмещением в 3,5 тонны. Его сопровождали сторожевые корабли водоизмещением 1200–1500 тонн. Немецкая подводная лодка торпедировала его. Ночью волны составляли 5 баллов. Сторожевые корабли охотились за подводными лодками, забрасывали их глубинными бомбами.

Корабль «Тбилиси» подошёл на дне волны, а тральщик – на гребне волны, высота которых около 5 метров. Опасно. Люди раздевались, бросали одежду и прыгали на сторожевые корабли, кто смог прыгнуть, – их ловили матросы сторожевика, кто прыгал мимо, тех спасти невозможно было. Спаслись сержант РОДИН, механик по вооружению, и сержант МОРДКОВИЧ, механик по спецоборудованию. Погиб мой однокурсник по училищу, в котором наши кровати рядом стояли, ГАЛЬЧЕНКО Андрей.

У судна оторвало нос, он утонул с сейфом, в котором находились полковые документы. Моё личное дело тоже кануло в водную пучину. Некоторые офицеры, кто храбрее, спустились в трюмы – там были всяческие напитки. Они проснулись в Мурманске, вернее в Росте – где находился судоремонтный завод. Пароход, у которого утонул нос, был кессонного типа. Буксиром его прибуксировали, а с ним оставшихся в живых людей, и всё, что сохранилось.

За Печенежскую операцию звание Героя Советского Союза было присвоено двадцати восьми лётчикам, штурманам, стрелкам-радистам. Многие получили ордена и медали, среди них был и я: награждён Орденом Красной Звезды.

Немецкие самолёты больше не показывались над Мурманском. Но подводные лодки даже после капитуляции торпедировали, хотя и редко.

7 ноября 1944 года наркомовские 100 грамм нам не дали! Лётчикам-подводникам, кто тралил мины, получили, а мы нет. Это ж, мы считали, несправедливость!

8 марте 1945 года наша 3 эскадрилья перелетела на отдых на остров Ягодник, что в 25 километрах южнее г. Архангельска. Летали мало: только для того, чтобы лётчики тренировались, проводили воздушные бои.

В Берлин наши войска вошли 2 мая 1945 года. Произошла одна из крупнейших битв в Великой Отечественной войне! Она началась 16 апреля 1945 года. Берлинский гарнизон капитулировал 2 мая. 8 мая 1945 года наши лётчики, пролетая над г. Архангельском, заметили, что над Английской миссией появились разноцветные флаги, было оживление, что свидетельствовало о каком-то торжестве.

9 мая 1945 года в 4 часа утра нас разбудила беспорядочная стрельба из многих видов оружия: пистолетов, автоматов. Слышалась пулемётная стрельба из самолётов. Даже 2 реактивных снаряда с «ИЛ-2» были выпущены через р. Северная Двина в сторону леса! Снарядлетел до 8 километров, но населённых пунктов в лесу не было, к счастью. Такая радость охватила всех! Раз в жизни такое выпадает: нам разрешили сходить в театр в г. Архангельске. Там в Госбанке работала моя жена Лариса Александровна, 1921 года рождения. Конечно, мы безумно обрадовались встрече. Отвели нас и на ликёроводочный завод, где вырабатывался технический спирт для самолётов. Но даже за Победу я категорически отказался его пить. Хотя часть его попадала на прилавки, назывался он сухой древесный, но и питьевой.

В августе 1945 года мне предоставили отпуск на 45 суток. Мы с женой отправились в Топки – на мою Родину. Вернулся я в сентябре в Ваенгу один, семья осталась в Архангельске. В феврале 1952 года мне присвоили звание майора и направили на годичные курсы в г. Ленинград в Военно-политическое училище им. А. А. Жданова. Проучился я там с 1 сентября 1952 года по 30 сентября 1953 года. После окончания курсов я был направлен по желанию на Северный флот в должности заместителя командира по политчасти 718 отдельного зенитно-прожекторного батальона ПВО Северного флота. Уволился в запас в апреле 1958 года с правом ношения военной формы одежды с кортиком номерным 1954 года. В июле 1958 года мне предложили должность начальника отдела кадров строительного Управления 863 Московского аэропорта Домодедово.

В 1961 году я поступил в Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина на вчерне отделение исторического факультета. После его окончания работал в школах №№ 649, 525, 511, 916 военруком, преподавателем истории, обществоведения. Сейчас я член Президиума Совета Ветеранов Краснознамённого Северного Флота. У нас 12 подшефных школ и ПТУ, в которых я часто бываю, веду большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

Награждён 3-мя орденами и 30-ю медалями, из них – 5 медалей Российской Федерации.

2007Николай Павлович Нужин

У моего отца, НУЖИНА Николая Павловича, 1918 г. рождения, два родных брата погибли на фронтах: Семён Павлович НУЖИН, 1913 года рождения и Пётр Павлович НУЖИН, 1917 года рождения. Его младший брат, Александр Павлович НУЖИН, 1924 года рождения – тоже воевал, был танкистом, имел много наград, умер в Чувашии, где жил, несколько лет назад.

Мой отец в годы войны работал в конструкторском бюро С. П. Королева в Казани, где проектировались ракеты, учился в Авиационном институте, ночами разгружал вагоны. Сотрудников КБ на фронт не брали, он не раз ходил в военкомат с просьбой отправить его на фронт.

Позднее отец работал старшим преподавателем в военном училище. За 20 лет дослужился до полковника. Имел множество наград, в том числе и за «Доблестный труд во время ВОВ».

Отец умер 4 декабря 2008 года в возрасте 90 лет.

Мама – ЩАПОВА Ирина Васильевна, 1921 года рождения, была врачом. Во время войны училась и работала в госпитале в Казани. Награждена медалями. Умерла в 2002 году.

Светлая память им…

Эти краткие сведения дала Татьяна Павловна Нужина – наследница большой семьи Нужиных.

Татьяна – оченьталантливая поэтесса, журналистка, человек мужественный, смелый, бесстрашный, неравнодушный! Эти качества перешли ей в наследство от её родных! И сама Татьяна Павловна воюет сегодня «за жизнь под солнцем»: в далёком детстве она потеряла слух, к счастью, сохранив дар говорить.

Участники войныВы шли самозабвенноСквозь холод, голод, зной,Страну и мир, и ЗемлюЗакрыли вы собой.Кругом взрывались мины,Свист пуль, огонь сверкал,Страшней такой картиныНарод ещё не знал.И отлетали душиСолдатов молодых,Одна шестая суши —Ты родина святых…Вас с каждым днём всё меньшеПрошедших ад войны,Но время раны лечитИ выросли сыны…Не ведают, не знаютКак страшен взрыва миг,О битвах тех читаютИсторики из книг.И только вновь за вамиРоссия и Москва,Не передать словамиТу боль, что в вас жива.Мы той войны не знаем,Пусть нам немало лет,Но сердцем понимаемМы цену тех побед.И слышим мы всё глушеМотив средь тишины,Как отлетают душиУчастников войны…Татьяна Нужина. г. Казань.Иосиф Емельянович Овчинников

Фотографии военных лет не сохранилось…

Иосиф Емельянович родился 28 августа 1905 года.

Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году, он неоднократно просился на фронт, но его оставляли по брони: такие специалисты нужны были в тылу – в городе Новокузнецке (в то время назывался город Сталинск) Кемеровской области. Сюда его выслали с семьёй в тридцатых годах, когда раскулачили.

Дважды Иосифа Емельяновича снимали с уже отправлявшихся на фронт поездов: как он, тридцатишестилетний мужик и будет в тылу, когда его сверстники воюют с врагом?!

Иосиф Емельянович производил на металлургическом заводе автоматы Калашникова, чтобы вооружать наших солдат и защитить Родину.

Рассказывает его дочь Валентина:

– Отец вспоминал, как выстраивались в ряд бойцы перед отправкой на фронт. Шла перекличка. Крикнут: «Овчинников! Два шага вперёд! Остаётесь на месте: у Вас броня».

Хоть и не был отец на фронте, но был награждён многими медалями за ратный труд в тылу.

Иосиф Емельянович прожил долгую, красивую, скромную жизнь. Не стало его в 1990 году. Одного месяца не хватило до восьмидесяти пяти лет…

2006Николай Павлович Опойков

В воздухе уже витает зловещий дух войны. Июнь 1940 год, г. Адлер.

Выпускники военного училища… Надпись: Память семье. Июнь, 1940 год, г. Адлер. Н. Опойков.

Николай Павлович родился 17 декабря в 1918 году в семье крестьян. Родное село – Оськино Гремяченского (сегодня – Хохольского) района Воронежской области.

В 1936 году вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Учился в военном училище. Получил высшее образование.

Когда началась война, курсантов из военного училища одними из первых отправили на защиту рубежей Отечества.

Уже заметна суровость во взгляде. Началась война… Как долго она продлится?.. Что ждёт нас в будущем? Тревога…

Среди выпускников военного училища были дети из разных семей: из состоятельных и не очень. Полегли на поле брани почти все.

Николай Павлович на фронте получил несколько ранений. Имел вторую группу инвалидности.

16 ноября 1992 года его не стало.

Заслуги перед Родиной – шестнадцать правительственных наград.

Записано со слов сына Владимира Опойкова, члена Союза Писателей Москвы

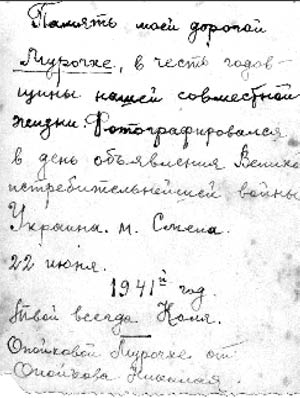

Память от вашего сына Коли. 22.6.41. м. Смела.

Оборот фотографии.

P.S. Сын так немногословен, хотя прекрасно владеет словом и пером: в детстве после тяжёлого заболевания от большой дозы пенициллина потерял слух, что не помешало получить высшее образование.

Владимир окончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне Гуманитарный университет) по специальности историк-архивист. У него издано пять книг. Особенно удаются ему произведения на исторические темы. Награждён Медалью «55 лет Московской городской организации Союза писателей России: 1954–2009. За верное служение отечественной литературе».

2006Григорий Рувимович Перельмутер

На обороте фото: Личность тов. Перельмутер удостоверяю: подпись Нач. склада № 2408. Подполковник АТС (БЕЛЯЕВ).

Григорий Рувимович Перельмутер жил в центре Москвы на Новослободской улице. Часто выходил с женой гулять по городу.

В 1940 году Григорий впервые видел немецких солдат в форме со свастикой, спокойно прогуливавшихся по улице Горького около гостиницы «Националы). Это было ещё в то, мирное время.

Однажды, как рассказывают его потомки дочери Марине, – наш солдат стоял около артиллерийской пушки. Видит – пролетает очень низко фашистский самолёт. Наполовину высунувшись из кабины самолёта, лётчик злорадно смеялся и показал большим пальцем вниз, что однозначно обозначало: «Ну, мы скоро вам покажем!».

Но не стрелял: это была разведка над нашей территорией.

1941 год. Вскоре началась война…

Григория отправили на фронт. Он оказался на Урале.

К счастью, Григорий Перельмутер прошёл войну от начала до последних дней и не был ранен. Он был артиллеристом, минёром, который, как известно, ошибается лишь один раз. Бог миловал: Григорий Рувимович Перельмутер домой вернулся живым.