полная версия

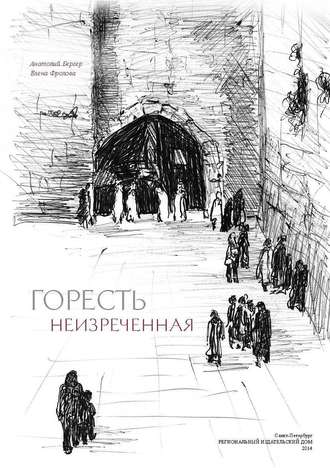

полная версияГоресть неизреченная (сборник)

Но, как и всё в жизни, прошли мои армейские годы. Взошло солнце ДМБ. 26 августа 1964 года, по ощущению, самый счастливый день моей жизни. В этот день прилетел я из Мурманска в Ленинград, светлым чудесным утром шёл по любимому городу, и казалось мне, что снова снится сон, и не дай Бог пробужденья. Но, к счастью, это была явь.

За два с лишним года армейской мороки были и радостные просветы. В это время в 1962 году вышел сборник ленинградских поэтов «И снова зовёт вдохновенье». Там был напечатан впервые мой стих «К поэзии», откуда и была взята строчка, ставшая названием сборника. А уже на излёте службы в «Дне поэзии» Ленинграда за 1964 год появилось моё стихотворение «К музыке». Здесь помог Коля Браун, который отнёс несколько моих стихов в редакцию этого ежегодника, где сам Александр Прокофьев поставил жирную одобрительную птичку своим толстым красным карандашом на этом стихотворении (так рассказал мне потом Коля). И возвращался я почти известным поэтом, что, конечно, шутка, но радость моих была нешуточной.

Боже, как я радовался возвращению! Город, словно омытый разлукой, сверкал, сиял. Блестел передо мной. Я заново знакомился с дворцами, мостами, с могучей, вечно торопящейся куда-то Невой, с разбегающимися улицами, переулками, чьи названия звенели в душе там, на Севере среди сопок, кустарников, мхов. Всё отзывалось стихами и звало к стихам. И мне писалось, писалось.

От Невской бестолковой бучи,Где шум, огни и толчея,К великолепному созвучьюКолонн и неба вышел я.Там под квадригой театральнойПри свете призрачных лампадТак по-осеннему опальноШуршит и облетает сад.Но кроме стихов, вокруг ещё была проза жизни, с которой надо было ой как считаться. На работу поступить было непросто. Я узнал, что в библиотеке Эрмитажа нужны работники, и конечно, помчался туда. Увы, устроиться можно было только временно, взамен болеющих сотрудников. Из Эрмитажа, по-моему, здоровые люди не увольнялись. Директором библиотеки был Матвей Александрович Гуковский, замечательный учёный, специалист по итальянскому Возрождению, много лет проведший в сталинских лагерях, родной брат литературоведа Григория Александровича Гуковского, знатока поэзии русского XVIII века. Григорий Гуковский погиб в лагерях, Матвей Александрович, к счастью, вернулся. Маленький, очень подвижный, седой, весь какой-то игрушечный человек, он успевал всё – заведовать кафедрой в университете, председательствовать в обществе «СССР – Италия», бывать во вверенной библиотеке (не слишком часто), быть женатым на женщине вдвое моложе себя, не пропускать интересных концертов в филармонии и ещё много чего. Мне он очень нравился.

У Матвея Александровича был помощник – некто Иван Фёдорович Коробочко (на самом деле не Иван, а Авель, да и отчество приобрёл вслед за чужим именем чужое), но дело было не в этом. Человек он был неприятный, отталкивающий, к искусству отношение имел весьма приблизительное. В библиотеке я видел порой людей замечательных, среди них – Льва Николаевича Гумилёва. Он ещё до меня, сразу после лагерей какое-то время работал в библиотеке Эрмитажа, в подвале. Так вот, Лев Николаевич говаривал об упомянутом Коробочко: «Дайте мне горящую головню, я убью этого Авеля». Захаживали в библиотеку Эрмитажа многие работники музея, я слышал волнующие меня разговоры о сказочной тогда для меня Венеции, о галереях Рима, Парижа, Лондона, Мадрида. Мало было надежды в советской западне увидеть когда-нибудь всё это въяве.

Тогда был Эрмитаж. Утром часов в 9 я шёл по залам второго этажа в библиотеку, притулившуюся как-то сбоку в коридоре. Было ещё по-утреннему сумрачно, и я на ходу обменивался взглядами то с Марсом и Венерой, ведущими свой сокровенный разговор на известной картине, то с гордыми испанцами на полотнах Риберы и Веласкеса. Это всё было прекрасно, но зарплата была грошовая – 44 рубля в месяц. А время шло, больные выздоравливали, и мне пришлось уходить.

Потом я работал в институте растениеводства библиотекарем, в патентном отделе института гидротехники имени Веденеева, всё было мне не по душе, отрывало от поэзии.

В армии на островке мы совсем не видели женщин, а молодость требовала своего. Вереница необязательных знакомств – спутница любой юности.

Вспоминаются женщины, те, с которыми был,Их покорная женственность, шёпот, шалости, пыл.Тех ночей недосказанность, та непрочность тепла,Та бессвязность, несвязанность, что томила и жгла.Но вскоре я встретил Лену, и всё стало по-иному. То была обычная молодёжная вечеринка – 1 мая 1965 года. Мой приятель Эмиль Гермер, его знакомая Матильда, его друг Володя, ещё две девушки. Встреча была у метро «Чернышевская». Невысокая черноволосая женщина с большими карими глазами с интересом посмотрела на мою соломенную шляпу, которую я сдуру надел тогда при модном болоньевом плаще. Мне даже показалось, что в глазах её сверкнула задорная искорка.

Потом танцевали и много говорили. Говорили, конечно, и о стихах. И я почувствовал некий духовный отзыв. Я пошёл провожать Лену. Мы шли до Фонтанки, где она снимала комнату, по притихшему весеннему городу, я повёл её давно облюбованным мной переулком, где дома стояли напротив друг друга так близко, что переулок казался коридором, и каблучки Лены звучали как-то особенно звонко и торопливо. Маме я сказал, что встретил красавицу и умницу, что раньше в моих приключениях как-то не совпадало.

Мы стали видеться, ей понравились мои стихи, я почувствовал необходимость этих встреч. Что ж тут долго говорить – сейчас 2012 год, мы уже 47 лет вместе, и я смело могу сказать, что та встреча в 1965 году самая важная в моей жизни, то счастье, которое не каждому выпадает. Но пожениться сразу мы не могли, бедность отодвигала то, что должно было свершиться. Всё равно мы были вместе.

Свежий ветер шестидесятых годов ещё дул в паруса страны, хотя зловещие предзнаменования давали о себе знать. Я писал стихи, которые, наверное, опасно было читать малознакомым людям, но не писать, не читать их я не мог. Друзья собирались у меня по пятницам, я читал, мы обсуждали стихи и окружающую жизнь.

Тогда я написал цикл стихов «Россия». Многие из них я и сейчас включаю в свои книги:

Кнут солёный, жаровня, дыба,Да скрежещет перо дьяка,И за то, знать, Руси спасибо,Что стоит на этом века.Что её – волчий взгляд Малюты,Беспощадная длань Петра,И гражданские злые смуты,И советских казней пора.Что сынов её – пуля-слава,Вышка лагерная – судьба,И приветствовала расправыРаболепная голытьба.Но сынам ли считать ушибы,Им ли слёзы лить на Руси?Ох, спасибо же ей, спасибо,Спаси Бог её, Бог спаси.Андрей Бабушкин говорил, что большевизм не маска на лице России, это её настоящее лицо во всей его неприглядности. Что нас ждёт в будущем – национальная рознь, политический раздрай или подлинная свобода? Тогда мы могли только догадываться. Сейчас видно, что эти догадки были недалеки от истины.

Меня почти не печатали, одно только стихотворение «Костёр» появилось в сборнике «Молодой Ленинград» за 1966 год. Мы читали взахлёб в самиздате – Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, старых авторов – Замятина, Ремизова, «Последние стихи» Зинаиды Гиппиус, издания начала 20-х годов – Шпенглера «Закат Европы», Фрейда. Но уже шли процессы Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанского. Отбывал ссылку Иосиф Бродский. При этом власть иезуитски печатала обрезанные тексты Пастернака, Цветаевой, Булгакова.

Что-то тёмное, безоговорочное близилось. Я это чувствовал. Стихи мои, казалось, предупреждали меня. Но какая молодость внемлет предупреждениям судьбы? 16 января 1969 года мы с Леной поженились. 15 апреля 1969 года в 8 утра твёрдый, продолжительный звонок в дверь нашей квартиры в Дачном разрушил не только сон её обитателей – он разрушил нашу жизнь на долгие 6 лет.

Вошедшие люди – они были тёмные и глухоголосые – заполнили комнату. «Нам нужен Анатолий Бергер». Я был нездоров тогда, накануне в поликлинике продлил бюллетень, на ночь мне делали горчичники. Я привстал на кровати. В ордере на обыск меня подозревали в сношениях с неким Мальчевским, о котором я слышал впервые. Начался обыск. Обыскивали вещи, простукивали стены. Открыли пианино и совались в переплетение его музыкальных рёбер и жил. Отца не было дома, мама, посеревшая лицом, молчала. Я поймал её взгляд – огромный и стонущий. Жена села рядом со мной на кровати, обняла за плечи. Меня снедала тревога. Я спорил с темнеющими по комнате людьми, говорил о недоразумении, о том, что детективное и дефективное недаром подобны на слух. Телефон отключили, перед тем, как пустить меня в туалет, обыскали. Мне предложили ехать на Литейный для выяснения. Не веря ещё во всю силу несчастья, я согласился. Я даже не взял из дома денег, даже не попрощался по-настоящему с мамой и женой. Я только помахал им рукой. «Победа» повезла меня прочь от дома. Обыск продолжался.

Дорогой я смотрел на город, но не прощально, как из армейского автобуса. Я еще не верил в беду. Почему-то в сердце запело на миг горделивое сиянье. Но это было недолго.

Коридоры КГБ мало чем отличались от коридоров других учреждений, и снующие люди и хлопающие двери были, как всюду. Меня ввели в кабинет под номером десять. Допрашивал меня капитан по фамилии Кислых. И кабинет был скучен и хмур, как в любом учреждении, только на окнах чернели решётки. Меня спрашивали о друзьях, об их занятиях. Но чаще других – о Коле Брауне. Это меня внутренне задело, я что-то почуял, но так отдаленно! За эти ответы мне не стыдно. Кислых укорял меня в неоткровенности. Я заметил, что он нажимал кнопку на столе, отчего приходил другой человек на смену, в одиночестве меня не оставляли. Все вели себя по-разному. Один молчал, углубившись в бумаги. Другой – белобрысый, в модной японской куртке – вёл любовный разговор по телефону. Мне запомнилась фраза: «Галочка, я Вас категорически приветствую». Меня она сходу резанула неприятной чужеродностью. Сторожил меня и кто-то грубый с кряжистым лицом, он сказал мне: «Это тебе не в компании болтать, подвыпив». Я ему резко возражал. Я отказался сидеть за столиком у двери и сидел или лежал на плотном черном диване. В середине дня Кислых принёс стакан простокваши, стакан чая, кусок свежей колбасы и булочку. Я томился.

Я требовал отпустить меня, и шорох каждого троллейбуса воспринимал как благую весть. Я только в глубине сердца думал о своих тетрадях в письменном столе, и они словно бы давили на меня своей тяжестью. Но я не верил, что их тяжесть утянет меня на дно. Я ещё надеялся. А сторожа менялись всё чаще. Я устал, я у каждого из них спрашивал, скоро ли меня отпустят. И они уныло обнадёживали меня, а я всё прислушивался к шороху троллейбусов, к рокоту проводов за окном. Приближалась ночь, и я мечтал уже попасть домой хотя бы к двенадцати часам. Я представлял волнение родных и главное – я всё надеялся, я не мог оставить надежду. Как наивно всё это было!

Молодой следователь при мне принёс мешок с чьими-то рукописями. Они тряслись в мешке, как живые. Он бросил свой улов в шкаф. Вид у него был довольный, как у ловкого рыбака. Я чувствовал, что происходит тёмное и постыдное – и здесь, и со мной, и рядом. И всё равно надеялся.

Наконец, без двадцати двенадцать меня завели в какую-то комнату, и Кислых сразу предъявил мне 70-ю статью. Строки этой статьи об изготовлении и хранении оглушили меня, как взрывная волна. Едва я дочитал их, за спиной моей послышался топот сапог и стук прикладов. Я увидел двух солдат с карабинами. Это было уже безоговорочно страшно. Я понял, что час мой пробил. Меня повели в тюрьму.

Следователи менялись вначале каждый день. Одни были вкрадчивы, другие резковаты.

В конце концов, мною занялся Алексей Иванович Лесников. Меня стали водить в кабинет № 6. Он был неплохой психолог, этот Алексей Иванович. Заметив мою тоску по родным, он при мне звонил им домой раз в неделю (по вторникам). Я жил этими звонками. Казалось, телефонные провода сплетены из моих жил.

А время шло. Менялись напарники. Гораздо позже я написал рассказ «12 сокамерников». Впервые он был опубликован в журнале «Знамя» в 1997 году.

20 ноября начался суд. Суд был, конечно, закрытый. Разрешили присутствовать только родным. В зале маячили какие-то чужие смутные фигуры в штатском. Я смотрел на моих близких, не отрываясь. Они держались крепко. И тем острее пронзила меня их мука. По тёмной бледности лиц, по горести глаз видно было, сколько они пережили. Чтобы наказать нас жёстче, к нам с Брауном подключили группу уголовников. Их возглавлял Мальчевский, которому заодно инкриминировалось несколько разговоров с Брауном. О них он разболтал в камере, где к нему подсаживали провокаторов («наседок» – по-тюремному). Он передавал им даже записки, и несколько фраз из этих записок тоже ставилось ему в вину.

Я, наконец, стал понимать происходящее. Суд был продолжением следствия – это было ясно. Адвокаты ютились за своим столом, как бедные родственники. Судья Исакова резко на них покрикивала. К прокурорше же она обращалась любезно и милостиво. Меня и Брауна выслушивала сухо и сурово, а уголовников слушала порой по-бабьи, опершись подбородком о запястье. Глаза её, узко взиравшие на нас двоих, тогда округлялись. Два заседателя таскали тома дела на судейский стол и внимали всему происходящему, как усердные ученики. Мы с Брауном уже знали, что обречены. Я видел по нему, что и его надежды рушатся, и в душу его проникает отчаяние. Но что было делать? Дамоклов меч уже врезался в наши судьбы.

Тем не менее, приговор поразил. Брауну дали семь лет лагеря и три ссылки, мне четыре года лагеря и два года ссылки. Уголовникам – меньше. Потрясённость тех мгновений я и сейчас слышу в себе. Суд застыл, прокурорша стояла, как пионерка, солдаты напоминали памятники. Родные и друзья с опущенными головами стояли все рядом, и я ощущал, как бьёт по ним каждое слово. Когда произносили мой срок, жена закинула голову и закрыла глаза, словно темнота этих грядущих тюремных лет застила ей свет.

В тюрьме я почти не писал стихов. Когда нет неба, мне не пишется. Но вот одно. Оно посвящено жене:

Лене

Вышла замуж за тюрьмуДа за лагерные вышки —Будешь знать не понаслышке,Что и как, и почему.И в бессоннице глухой,В одинокой злой постелиТы представишь и метели,И бараки, и конвой.Век двадцатый – на морозМарш с киркой, поэт гонимый!Годы «строгого режима» —Слово против – дуло в нос.Но не бойся – то и честь,И положено поэтуВынести судьбину эту,Коль в строке бессмертье есть.Только жаль мне слёз твоихИ невыносимой болиОт разлучной той недоли,От того, что жребий лих.1970,тюрьма КГБ, Литейный, 4

11 апреля 1970 года, почти через год после ареста меня отправили в лагерь. И началось моё знакомство с этим неведомым мне миром. И первое, что я увидел – Россию. Да, я заглянул ей прямо в лицо, глаза в глаза. По тропкам и дорожкам лагеря вдоль вышек и заборов бродили осколки двадцатых годов – седовласые, седоусые старики ковыляли, налегая на палку или костыль. Около них топтались виденья годов тридцатых – потемней волосом, покрепче шагом. И шмыгали тут и там тени годов 40-х – половчей ухваткой, похищней взглядом. Была в лагере и молодежь светлая, и те старики, которых лагерь не сумел покорить. Но обо всём этом – о тюрьме, сокамерниках, лагере, этапе я рассказал в своих книгах, рассказах – «Смерть живьём». 1991 год, сибирские рассказы – журнал «Звезда», 1994 год, «12 сокамерников», журнал «Знамя» 1997 год, и в изданной вместе с женой – Еленой Фроловой книге «Состав преступления», 2011 год. Здесь же мне хочется привести стихотворение, которое вобрало в себя всю мою жизнь тех лет:

В проходе тёмном лампочка сочится,И койки двухэтажные торчат.Усталого дыханья смутный чад,Солдатские замаянные лица.То вздох, то храп, то стон, то тишина.Вдруг скрежет двери – входит старшина:«Дивизион – подъём». И вмиг с размахуСлетают в сапоги. Ремни скрипят.Но двое-трое трёхгодичных спят,А молодёжь старается со страху.«Бегом!» Глухое утро. Неба дрожь.О, время, ну когда же ты пройдёшь!И словно мановеньем чародея, прошло.Решётка, нары и в углуПараша. Снова лампочка сквозь мглу,А за оконцем вышки. Боже, где я?Заборы, лай, тулупы да штыки.Шлифуй футляры, умирай с тоски.Кругом разноязыкая неволя,Я на семнадцатом, на третьем – Коля.А ты, Россия, ты-то на каком?А, может, ты на вышке со штыком?Когда ж домой? Спаси, помилуй, Боже!Вернулся. Долгожданная пора.Но не могу сегодня от вчераЯ отличить никак. Одно и то же.198619 дней этапа – недаром считается тут день за три. Через страну, от пересылки к пересылке. Из Мордовии в Сибирь, в посёлок Курагино. Ссылка.

«Как мы с Гришей (он сидел за украинский национализм – мы с ним в конце этапа встретились) блуждали в первый день по Курагино, – тяжёлая память. Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недоверчивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, третья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец в огороде, далеко ходить». Вот тебе и хвалёное гостеприимство русского народа – воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше – «теперь не война, и хлеба не жалко, а уж воды да соли – подавно, их и жалеть нельзя – грех». Но я тогда не в заплатанном шёл с мешком за плечами.

Но вот опять изба – хозяйка востроглазая, тонким голосом – «А вы ссыльные будете?» – «Ссыльные, ссыльные, как узнали?» – «Да уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе». А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает – как у матери, востренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе – поменьше. «Сколько же у вас дочек?» – «Шестеро – от 6 до 19, все, слава Богу, с нами. Мы немцы. Мы сами на выселке с войны ещё».

Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, вошёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поливала, – отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам. «Здравствуйте, – рука крупная, тяжёлая, наработанная, – Якоб, а это моя жена Фрида, проходите в дом». Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набрели в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковородку картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко пахнущей румянисто-белой картошки – пальчики оближешь – это после тюремного-то! Гриша мне шепнул – несколько картошек не доесть надо, так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару кусочков. Много позже Фрида сказала как-то: «Нам когда гость не доест – обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал печать своего превосходства.

Постелили нам в комнате Якоба – на полу разостлали шубу мохнатую, ватники. А сверху чистые простыни, подушки, одеяла – честь-честью. Два зэка с улицы, а за стеной девчонки спят – Наташа, ей лет 19, словно из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол садились; Оля – высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, себе на уме, в родном доме не загостится; а за ними поменьше народец: Лида (эта та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) – трудолюбивая, мамина дочка, Катя – с женским уже приглядцем на красивое и модное, Маша – сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает. От этой семьи за два сибирских года видел я добра и тепла – на всю жизнь хватит».

Через несколько дней Якоб и Фрида помогли мне снять комнату в избе у одинокой хозяйки. Очень скоро я и работу нашёл – устроился грузчиком в сельпо. Работа эта мне даже нравилась. Мужское всё-таки занятие.

Через месяц ко мне из Петербурга приехала Лена. Жизнь кое-как налаживалась. Но пришла зима. Работа грузчика сельпо – это работа на улице. Дал о себе знать давний мой спондилёз. Пришлось уйти. Помочь с устройством на новую работу никто из надзирающего начальства не собирался. Пришлось жаловаться в Москву, в ЦК – пусть помогают с трудоустройством, соблюдают хоть собственные законы. В конце концов, мне предложили место страхового агента – ездить по дальним сибирским деревушкам, страховать людей, их имущество, скотину, дома. Так до конца ссылки я этим и занимался.

Как ни странно, но Сибирь мы с Леной полюбили. Вот стихотворение – воспоминание о Сибири:

А Курагино моё всё в снегу,А Туба моя недвижна, бела,Жёсткий холод её взял на бегуПод уздцы, с тех пор стоит, замерла.И заснежен вдалеке березняк,В нём с коровами не бродит пастух,Вороньё там о каких-то вестях,Знай, раскаркалось, летит во весь дух.А Курагино моё далеко,Сам не знаю, доберусь ли когда.Вспоминать сегодня сладко, легко,А была ведь это ссылка, беда.Вернулись мы с Леной домой, в Ленинград 7 декабря 1974 года. День был тёмный, как всегда в Ленинграде в декабре, но мы радовались. Первые недели просто глядели вокруг, заново узнавая на годы потерянный город.

Но вернулся я не только к родителям, к друзьям. Большой Дом высился на своём месте, и его хозяева тоже никуда не делись. Их злобную руку я почувствовал сразу, когда пришлось восстанавливать прописку. Мы пришли с папой в ЖАКТ, и мне пытались отказать. В конце концов, прописали временно, на год. Меня – покинувшего родной город по чужой воле, насильственно. Я попытался получить свой приговор – не дали. Словно боялись чего-то. Надо было устраиваться на работу. Опять старая история – везде от ворот поворот. Снова пришлось писать в Москву, требовать соблюдения существующих законов. После месяцев ожидания, нервотрепки наконец, получил я место экспедитора на канцелярском складе на Социалистической улице, близко от 321-й школы, весьма мне знакомой.

Работа грошовая. Сидели мы в подвале, я ездил за товаром, заказывал контейнеры в Шушарах, общался с грузчиками, шофёрами, видел, как ловчили работники склада. Одно радовало – кроме канцелярии, привозили к нам и хорошие книги, которые всё советское время были дефицитом. Я, естественно, доставал новинки поэзии, да и не только поэзии.

Стихи не оставляли меня, а вот друзей стало меньше. Коля Браун был ещё в лагере, Андрей Бабушкин тяжко и безвозвратно спивался. Он после всей этой истории потерял работу, диссертацию ему зарубили, на литературе он поставил крест. Где-то работал прорабом, свою ценную библиотеку продавал. Ещё одна жертва власти, помыкавшей нами. Оставался Витя Стукин, верный друг, мужественно проявивший себя во время моего процесса.

У Лены среди её подружек по театральному институту была милая умная женщина – Марина Тимченко. Она несколько раз провожала Лену на суд, однажды видела меня, когда из «воронка» вели конвойные. У Марины был друг – талантливый учёный-физик Леонид Рикенглаз. Мне кажется, учёные России, лучший из которых Андрей Дмитриевич Сахаров, были в то время главным противовесом невежественному, самонадеянному режиму. На свою беду, он вырастил их, думая милитаристским своим умом, что они-то его опора, а вышло не так. Лёня был один из таких физиков-лириков, по слову Бориса Слуцкого. Он любил поэзию, литературу, искусство, особенно историю. Мы сразу подружились. Это было так важно для меня в моём тогдашнем безлюдьи. Наши разговоры о судьбах страны, мира, искусства, о моих стихах, прозе помогали держаться на плаву.

В Москве жили две замечательные подруги Лены – Света и Ляля (на самом деле звали её Лена, но так уж повелось – Ляля и Ляля). Умные, привлекательные женщины, они и между собой дружили, и когда я вернулся, приняли меня в свой круг. Света особенно любила поэзию, знала некоторых московских поэтов. В Москве мы всегда были желанными гостями.

Моя Лена старалась вытащить меня из моего поэтического одиночества. Не очень-то это удавалось – такова уж, видно, моя природа, воистину по Тютчеву: «Молчи, и бойся, и таи…» Но всё же порой что-то получалось. Однажды она уговорила меня вот так, прямо с улицы, без звонка зайти к литературному критику Бенедикту Сарнову, которого мы знали только по его статьям и выступлениям. Надо отдать ему должное, он принял нас, незнакомых людей, несколько часов разговаривал с нами, читал мои стихи. Это был человек среднего роста в крупных очках, во всём его облике сквозила какая-то уверенность интеллекта. Твёрдость его суждений убеждала. Он обещал помочь в печатаньи моих стихов, предупредив, что в редакции журналов не вхож. Прощаясь, он сказал: «Ваши стихи – это порода, в которой много золота. Есть и шлак, но он есть и у великих. Вы будете писать всё лучше и лучше, но печатать Вас не будут во многом и по этой причине. Я смотрю на моего друга Олега Чухонцева и вижу, что его постигает такая судьба. Но писать Вы будете всё равно». Мы с Леной храним благодарные воспоминания об этой встрече.

В 1990 году, когда в Москве вышла моя первая книга стихов «Подсудимые песни», я послал её Сарнову, но, увы, ответа не дождался. Впрочем, и на том, что было – спасибо.

Вообще за эти годы в моём поэтическом становлении много чего произошло. Ещё в юности Коля Браун открыл мне поэзию Владислава Ходасевича, и тот стал самым моим поэтом. Конечно, мне нравились многие лирические стихи Евтушенко, Ахмадуллиной, мало что Вознесенского. Доходили до нас и какие-то строки Бродского. Открылось чудо поздних стихов Пастернака. Я почувствовал, что линия Ходасевича, позднего Пастернака – моя, и что с этой дороги я не сверну. Разумеется, я читал и Арсения Тарковского, восхищался его отличным русским языком, умелой лёгкостью, что-то нравилось у Самойлова, у Юнны Мориц, у того же Чухонцева. А с печатаньем совсем не получалось. Журналы меня отвергали, а о книжке стихов и речи не шло.