Полная версия

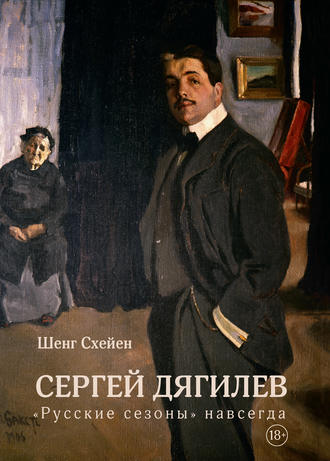

Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда

«…Да, мамочка, мой рассказ идет об одних из самых приятных минут[ах] моей жизни. Я описываю мое знакомство, беседу и переписку с Львом Николаевичем Толстым. В Москве я видел его, говорил с ним и, наконец, писал ему. Весь рассказ записан мною и Димой в день беседы и почти слово в слово будет внесен мною в мой альбом, который называется «Мое знакомство с великими людьми». Ну, слушай, как это было, и переживай со мной пережитое.

Начинаю:

Беседа с Львом Николаевичем Толстым.

В январе 1892 года мне довелось быть в Москве. Ездил я туда с моим двоюродным братом Димой Философовым с целью навестить своего приятеля и сожителя М. Андреева, проводившего святки в Москве у матери. В первый же день по приезде своем в Москву, перечитывая и просматривая газеты, я наткнулся на следующее любопытное замечание: “На прошлом представлении комедии присутствовал сам Л. Н. Толстой, не посещавший театра уже 20 лет. Так как в кассе не было ни одного билета, то Л. Н. сидел с сыном в директорской ложе”. Это замечание первое навело меня на мысль, что Лев Николаевич, значит, в Москве и что, может быть, каким-нибудь образом удастся осуществить заветную свою мечту видеть его. Много я думал об этом и долго колебался, каким бы воспользоваться предлогом, чтобы повидать его. Сначала я хотел приехать к нему с одним знакомым, который часто у него бывал по делу о голодающих, но это не устроилось, потому что этот господин вовсе не желал привозить с собой зеваку, желающего взглянуть на великого человека. Положим, мы могли бы поехать к нему одни, я да Дима, и привезти с собой для передачи ему пожертвование на его столовые, но большого привезти мы не могли, а маленькое стыдно было. Мы на время отложили эту мысль. Однажды, когда мы сидели за дневным чаем у Андреевых, разговор зашел на обычную тему о Льве Толстом. Говорили долго, много спорили, и тут-то, как это часто бывает, в один момент во мне и Диме вспыхнуло самое горячее желание во что бы то ни стало видеть его. Недолго думая, мы решили тотчас же, моментально, сию же минуту поехать к Толстому. Ну что же такое, что мы привезем маленькое пожертвование? Ведь на то он и Лев Толстой, чтобы принимать все. Мы встали, раскланялись и поехали. Ехать пришлось долго. Все это совершилось так быстро, что мы не успели опомниться и поэтому всю дорогу упорно молчали, если перебрасывались отдельными фразами, то на французском языке. Мы все время дрожали и злились друг на друга.

Толстой остановился в собственном доме в Хамовниках, отдаленной части города. Часов около 6 вечера мы подъехали к большому, освещенному внутри барского московского типа дому, особняку одноэтажному, с большим мезонином, стоящему частью в саду, частью во дворе […] Войдя в подъезд, мы вначале хотели позвонить, но двери оказались незапертыми. Мы вошли в переднюю[…] В доме слышно оживление, голоса. На вешалке много шуб, стол перед зеркалом, на котором несколько студенческих фуражек. Это нас немного смутило, мы ужасно не хотели говорить с Толстым при других, а особенно при студентах. Посередине передней стоял лакей во фраке и белых перчатках, провожая кого-то уходившего. Мы спросили его, дома ли Лев Николаевич. “Они дома, только кушать сейчас будут”. – “Да у нас времени-то всего на пять минут”. – “Да уж лучше бы вы пришли часов в 7, тогда они свободны будут, и вы можете сидеть у них сколько угодно”. В это время по лестнице стали спускаться какие-то барышни, должно быть, дочери Л[ьва] [Николаевича]. Мы попятились немножко и вышли с твердым намерением вернуться через час. Возвращаться домой было далеко, ждать на улице – слишком холодно. Извозчик сказал нам, что он “близко, на Голубятном” знает отличный трактир, там можно посидеть, чайку напиться. Мы согласились, и он привез нас в большой, грязный извозчичий трактир. Мы спросили чаю, газет и начали ждать. Время тянулось медленно. По трактиру ходили коробейники, разносили всякую дрянь, а рядом в комнате происходит страшный крик, кто-то у кого-то украл сапоги. На душе как-то стало скверно. Энергия начинала проходить. Поездка к Л[ьву] Н[иколаевичу] казалась глупой и нахальной. Хотелось все это поскорей покончить. Без четверти 7 решили ехать…

Дверь опять была не заперта, опять появился тот же лакей во фраке и спросил, как об нас доложить. Мы просили, чтобы он просто сказал, что Льва Николаевича желают видеть два петербургских студента […] В коридоре мы встретились с двумя маленькими гимназистами, которые нам любезно поклонились. Мы взошли в небольшую комнату, должно быть, одного из старших сыновей Толстого. Над письменным столом висела олеография с картины Репина “Лев Толстой за охотой”. На столе стояли карточки его и графини и лежала открытая книга: “Lettres de Marie Bachkirtzeff”.[53] Мебели была только жесткая кровать с одной подушкой, покрытая старым серым одеялом, жесткое кресло, сундук, стул и этажерка с книгами. Я сел на стул, Дима же польстился на сундук, на котором набросано было мужское платье. Так мы пробыли в ожидании минут 5, которые нам показались годами. При каждом малейшем движении в коридоре мы вздрагивали.

Наконец послышались шаги и покашливание пожилого человека и вошел Лев Николаевич. Одет он был в черную суконную блузу, черные брюки навыпуск и ботинки, подпоясан ремешком […] Что меня в нем особенно поразило – это соединение крестьянского рабочего костюма с какой-то джентльменскою манерой держаться и говорить. Ничто в его фигуре, ни в его одежде, ни в голосе, ни в манерах, ни в разговорах – не шокировало ни в малейшей детали. Вся его трогательная фигура была воплощением оригинальной правды и натуральности. Говорил он басом и не тихо. Во время разговора смотрел прямо в глаза тому, с кем говорил […] Впоследствии мне было очень досадно, что мы не приготовились к беседе с ним, потому что в таком случае она могла выйти далеко интереснее. И ты не сердись, мама, что мы не воспользовались свиданием с ним, чтобы возбудить какие-то общие интересные разговоры. Мы страшно растерялись, прежде всего.

Поздоровавшись с нами, он обратился к нам с вопросом: “Чем могу служить?” Я, путаясь, отвечал приготовленную фразу: “Вот, Лев Николаевич, мы, петербургские студенты, хотели послать вам наши посильные пожертвования, но, узнав, что вы в Москве, решили передать их вам лично”.

Толстой. Очень приятно; как же это вы сюда попали?

(Тут Дима решился позволить себе маленькую ложь; как-то ужасно неловко было сознаться, что мы в такое время приехали в Москву просто повеселиться. Поэтому он отвечал):

Дима. Мы здесь по делу.

Толстой. Ах, от университета…

Дима. Нет, меня отец послал.

Т. А-а, а вы здесь надолго?

Д. Нет, мы думаем уехать завтра или послезавтра.

Т. Ну а каких вы факультетов, курсов?

Я. Мы вместе на втором курсе юридического факультета.

Т. Ну, значит, ничего не делаете?

(При этих словах мы улыбнулись, и я ответил):

Я. Да, в сущности, это правда.

Т. Да это и отлично».

Разговор затем продолжался на разные темы. Толстой много говорил о необходимости устройства новых столовых для голодающих. Также он рассуждал о приношении даров, по аналогии с христианской притчей о Закхее из Евангелия от Луки. Наконец Дягилев подводит итог их беседы:

«Толстой. Ну-с, извините, очень бы хотелось еще с вами поговорить, да у меня сидят гости.

(В то время, когда он подал нам руку, Дима не выдержал и сказал):

Д. Лев Николаевич, позвольте вас поцеловать.

Лев Николаевич обнял сначала его, потом меня и расцеловал, а затем открыл нам дверь в коридор. Мы поторопились пройти и, уходя, слышали за собой его мирные удалявшиеся шаги.

Первыми словами, когда мы вышли на улицу, были вырвавшиеся у нас обоих восклицания: “Да он святой, он положительно святой!” Мы были так растроганы, что едва не плакали. Что-то невообразимо искреннее, трогательное и святое было во всей фигуре этого великого человека.

Смешно, что мы еще долгое время чувствовали запах его бороды, который мы ощутили, обнимая его. Конечно же, первое время мы ни об чем другом не могли говорить».

Чтобы сохранить что-то на память об этой встрече, Дягилев решил обратиться к дочери Толстого Татьяне Львовне и попросить ее, чтобы она подписала у Льва Николаевича фотографию писателя, вложенную в конверт.

«Письмо Татьяне Львовне я отослал утром на следующий день после беседы. Когда я около двух часов дня зашел к себе домой, я уже нашел тот же конверт, в котором я отослал портрет. На конверте был написан адрес рукою Татьяны Львовны: “Е. В. Б. Серг. Павл. Дяг. Гостиница ˝Дрезден˝ от Толстой”, а на портрете надпись Льва Николаевича: “Сергею Дягилеву Лев Толстой 1892 г. 17 января”. Накануне нашего отъезда из Москвы мы встретили нашего родственника С. Бирюкова, о котором мы говорили с Толстым, и он сообщил нам следующий маленький разговор.

[…]

Бирюков. Ах, это у вас были два студента, Философов и Дягилев.

Т. Да, да. Я говорил с ними. Скажите, ведь Дягилевы были очень богаты, недавно разорились? Ведь это у них ужасный крах?

Б. Да, но этот Дягилев имеет средства к жизни по покойной матери.

Т. Приятные молодые люди, такие восторженные.

[…]

Сообщение этих нескольких фраз было тем приятно нам, что Толстой, значит, не совсем забыл нас.

[…]

Не знаю, придется ли мне когда-нибудь еще раз в моей жизни встретиться или написать ему. Желаю этого от всего сердца, потому что такие минуты и впечатления остаются всегда в душе, как светлые точки. Такого оригинального и странного впечатления на меня еще не производил никто. Увидев его, я понял, что человек путем самосовершенствования приобретает нравственную святость; я понял, что пророки и святые, о которых мы читаем в Священном писании, не есть миф и невозможное. Я узнал, что и теперь еще могут быть святые борцы за отыскание и проповедование истины. Знаю, что, перечитав эти строки через тридцать лет, они мне покажутся очень смешными. Эти восторженность и пафос пройдут, но зачем же скрывать, пока этот пафос просится наружу»13.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Дягилев еще три раза пишет Толстому. В архиве Толстого в Москве эти письма считаются утерянными. Илья Зильберштейн, крупнейший специалист по Дягилеву в России, держал в руках эти письма в 60–70-х годах XX века. Он приводит небольшой фрагмент из письма от 15 апреля 1892 года, написанного через два месяца после поездки Дягилева в Москву. Из него видно, что ответу Дягилева предшествовало письмо Толстого:

«…Вы мне написали, что полюбили меня, и ведь это не фраза: не верится, чтобы Вы когда-либо сказали или написали то, что не чувствуете. Вот это-то Ваше слово любви и дало мне маленькое право еще раз обратиться к Вам и исповедовать перед Вами то, в чем мне так необходим совет; а к кому же мне обратиться за советом, как не к Вам»14.

О продолжении этого письма, как и об остальных письмах Дягилева Толстому, ничего не известно. В последний раз Дягилев пишет Толстому в день своего рождения 19 марта 1893 года, когда ему исполнялся двадцать один год. По словам Зильберштейна, в этом письме он задает что-то вроде извечного вопроса о смысле жизни и пишет: «Мечтания и цель моей жизни – это творчество в области искусства»15. Конечно, письма Дягилева к Толстому были продиктованы желанием приблизиться к столь почитаемой знаменитости, но тот факт, что Толстой ответил на некоторые из них (не перепоручая этого своему секретарю), доказывает, что писатель воспринял всерьез дягилевские письма. Переписка с Толстым, как подтвердилось позднее, ознаменовала собой перелом в эволюции Сергея Дягилева. После того как ему исполнился двадцать один год, он стал постепенно отходить от идеологии предшествующих поколений, идеалистов 60-х и 70-х годов, для которых Толстой был радикальным рупором. Несмотря на то что Дягилев всегда с восхищением и уважением будет отзываться о писателе, выражая свои взгляды посредством выставок и через журнал, его эстетическая программа окажется диаметрально противоположной толстовской.

V

Студенческие годы: Александр Бенуа

1890–1894

Безусловно, главным событием в жизни Дягилева в первые годы после переезда в Петербург было знакомство с Александром Бенуа. Этот однокурсник и друг Димы Философова вырос в семье знаменитых архитекторов и художников, предки которых происходили из Франции и из Венеции. Отец Александра был весьма востребованным архитектором, так же как и его дед со стороны матери и брат Николай. Второй брат, Альберт, был известным акварелистом. Члены семьи Бенуа оказывали значительное влияние на художественную жизнь императорской столицы, поскольку служили при дворе (прадед Александра когда-то был шеф-поваром Павла I), занимали должности ведущих профессоров в Академии художеств, активно сотрудничали в разного рода обществах и комитетах, от объединений художников до комитетов по охране культурного наследства. Помимо изобразительного искусства в семье Александра (для близких – Шуры) большую роль играли театр и музыка. Дети серьезно занимались рисунком и музыкой, от них ждали выдающихся успехов на артистическом поприще. Дом семьи Бенуа был полон произведениями искусства; помимо работ самих членов семьи, там были многочисленные предметы итальянского и немецкого искусства, как, например, пастели Гварди. Семье принадлежала даже одна картина Леонардо да Винчи (на тот момент одна из немногих работ итальянского мастера в частной коллекции). Сейчас она хранится в Эрмитаже и известна как «Мадонна Бенуа».

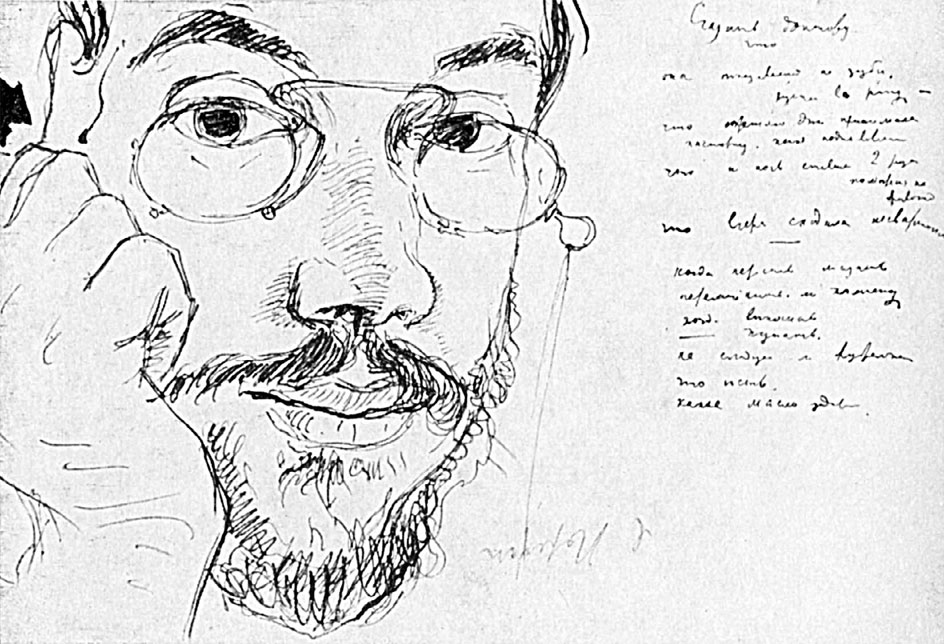

А. Бенуа. Автопортрет

Ни одно исследование по истории русской культуры XX века, даже самое сжатое, не обходится без упоминания о наиболее известном представителе этого рода – Александре Бенуа. Он был необыкновенно плодовитым художником и графиком, прославленным декоратором и художником по костюмам, составителем, иллюстратором и издателем собственных книг. Кроме того, он являлся еще и очень влиятельным и продуктивным критиком. Публиковаться он начал в юном возрасте и не сдавал позиций до глубокой старости (он прожил до девяноста лет). В области искусствоведения Александр Бенуа был самоучкой, но, несмотря на это, издал немало работ по истории искусств, в том числе трехтомную «Историю русского искусства» и двадцатитомную «Историю живописи всех времен и народов».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Движение искусств и ремесел» (англ.).

2

Пикассо однажды сказал, что «Дягилев сделал больше для распространения моей славы в международном масштабе, чем парижские экспозиции Розенберга». Цит. по: Richardson J. A Life of Picasso. Vol. III. N. Y., 1980. P. 379. Если это верно по отношению к Пикассо, то справедливым будет предположить, что эти слова можно отнести и ко всему авангарду в целом. (Поль Розенберг – знаменитый коллекционер и арт-дилер, в галерее которого с 1919 г. выставлялись работы Пикассо. – Прим. ред.)

3

Дворец дожей в Венеции. (Прим. пер.)

4

Площадь Святого Марка – главная городская площадь Венеции. (Прим. пер.)

5

Дягилев либо пошутил, либо ошибся. Шопен умер не на Канарских островах, а в Париже. Но, правда, на Майорке, входящей в состав Балеарских островов, он серьезно болел.

6

Палаццо Вендрамин-Калерджи в Венеции. (Прим. пер.)

7

Одно из знаменитых палаццо на Большом канале в Венеции. Название в переводе с итальянского означает «Золотой дом». (Прим. пер.)

8

Байройт – город на территории земли Бавария в Германии, где провел последние годы своей жизни Вагнер и где проходит ежегодный Вагнеровский фестиваль. (Прим. пер.)

9

Большой канал – главный канал в Венеции, который, собственно, является не каналом, а естественной протокой между островами лагуны. (Прим. пер.)

10

Хорошо сделанная вещь (фр.).

11

В тех же казармах несколько лет служил М. Ю. Лермонтов.

12

Бронислава Нижинская писала об этом в своей книге: «Сергей Павлович рассказывал мне позже, что его большая голова стала причиной смерти его матери», цит. по: Nijinska B. Op. cit. P. 55.

13

Подробнее о беременности, родах и болезни Евгении Дягилевой см.: Дягилева Е. В. Семейная запись о Дягилевых. СПб., 1998. С. 52–55.

14

Пиогенный (или гноеродный) стрептококк (лат.).

15

Диагноз и историческая справка получена от врачей Н. Ван Троммела и Н. Гребенщикова, в настоящее время работающих в больнице Радбауд в г. Неймеген (Нидерланды). Изложено на основе сведений из книги Дягилевой Е. В. «Семейная запись о Дягилевых». СПб., 1998.

16

Субботин Е. П., Дылдин В. А. Дягилевы в Перми: Памятные места. Пермь, 2003. Автор благодарен Олегу Брезгину за информацию об этой книге.

17

Впрочем, Хаскелл рассказывает об этом безо всякой иронии. Цит. по: Haskell A., Nouvel W. Diaghileff. His Artistic and Private Life. N. Y., 1935. P. 6.

18

Об истории производства водки в России и о реформе 1863 г.: см. Похлебкин В. В. История водки. Новосибирск, 1994. С. 197.

19

См. подробнее биографии Павла Дмитриевича и его детей в «Родословной Дягилевых», приложении к книге Дягилевой Е. В. «Семейная запись о Дягилевых». СПб., 1998.

20

Нота до (лат.).

21

Валентин Дягилев, когда ему было 13 лет, нарисовал план дома. На нем обозначено 20 комнат. См.: Дягилева Е. В. Указ. соч. С. 285. Павел Корибут, цитируемый в воспоминаниях С. Лифаря, ошибается, когда говорит о 30 комнатах.

22

Тетя Татуся, скорее всего, знала также Антона Рубинштейна, Ф. М. Достоевского и Федора Стравинского, знаменитого баса из Императорских театров, однако все же больше известного в качестве отца своего гениального сына. Приводится по: Дягилева Е. В. Указ. соч. С. 260.

23

Об этом, в частности, говорится в воспоминаниях Брониславы Нижинской. Приводится по: Nijinska B. Early memoirs. P. 396–403.

24

Воспоминание Дягилева о его встречах с Чайковским воспроизводит С. Лифарь, а не Д. Философов, как утверждает Ричард Бакл. Приводится по: Лифарь С. С. 21.

25

С Федором Стравинским в роли Мефистофеля. Приводится по: Walsh, 2000. Р. 9.

26

Преклонение Дягилева перед Чайковским общеизвестно. В своей статье «Дягилев, которого я знал» Стравинский пишет о его преклонении перед Гуно. Приводится по: Варунц В. П. И. Стравинский – публицист и собеседник. М., 1988. С.165.

27

Торжественный марш (фр.).

28

Как настоящий пианист (фр.).

29

Месье (фр.).

30

Имеется в виду «Айвенго» В. Скотта. (Прим. пер.)

31

Об этом рассказывал Николай Набоков Элмеру Шёнбергеру. Приводится по: Schönberger Elmer. Het gebroken oor. Amsterdam, 2005. Р. 354.

32

Рассказ об этом случае принадлежит Лифарю, в том числе и сведения о заражении. Приводится по: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М., 1994. С. 33.

33

«Первый танцовщик» (фр.), то есть исполнитель главных партий.

34

Об этих убийствах писала газета «Пермские губернские ведомости» в 13, 15 и 19-м номерах.

35

Довольно точную характеристику Д. Философова дает Хаскелл. Приводится по: Haskell. P. 22.

36

Мейнингенский театр – немецкий театр. Существовал с конца XVIII в. в Мейнингене, столице Саксен-Мейнингенского герцогства. Получил мировую известность в 60–90-х гг. XIX в. (Прим. пер.)

37

То, что Дягилев с Философовым были любовниками, всеми принимается безоговорочно, но существует не так уж много источников, которые бы прямо доказывали это. Дягилев всего лишь раз упомянул в разговоре с Игорем Маркевичем о своем романе с Философовым. Приводится по: Buckle, 1979. P. 545. № 33. А. Бенуа тоже лишь однажды обмолвился о том, что взаимоотношения между Философовым и Дягилевым основывались не только на дружбе. Приводится по: Бенуа, 1980. Т. 2. С. 364.

38

«Фея кукол», одноактный балет на музыку Й. Байера. (Прим. пер.)

39

См. примечание к «Введению».

40

Белладжо – город в Италии. (Прим. пер.)

41

Баритон Антонио Котоньи (1831–1918) был одним из величайших итальянских певцов золотого века бельканто. Он участвовал в премьерах опер Доницетти и Беллини, но больше всего прославился своими партиями в операх Верди, над которыми он работал вместе с самим композитором. В дальнейшем он стал знаменитым оперным педагогом. Среди его учеников – Беньямино Джильи и Джакомо Лаури-Вольпи.

42

Симплон – высокогорный перевал в Альпах, соединяющий населенные пункты в Швейцарии и Италии. (Прим. пер.)

43

Илья Зильберштейн был первым во всей литературе о Дягилеве, кто написал о банкротстве его семьи и о распродаже имущества. Приводится по: Зильберштейн, Самков. Т. 2. С. 338. Прим. 22.

44

Никто из писавших биографические заметки о Дягилеве ни словом не обмолвился о банкротстве семьи. Об этом никогда не упоминал Сергей Лифарь, который, скорее всего, был в курсе дела. Александр Бенуа и Вальтер Нувель, наверняка знавшие об этом, тоже молчали. Но абсолютно невероятно, чтобы такую вещь можно было скрыть в тесном дружеском кругу. Как явствует из письма, в котором Сергей описывает свой визит к Толстому (см. главу 5), даже старый писатель знал о банкротстве Дягилевых.

45

«Короли в изгнании» (фр.) – роман А. Доде.

46

О том, что Дягилев находил мало общего с родственниками своей покойной матери, можно узнать из письма В. Нувеля Хаскеллу от 15 января 1935 г. Приводится по: ФК. Инв. № 1993-А.1328.

47

Lepus (лат.) – заяц.

48

Скобленка – блюдо из наскобленных тонкими стружками кусочков мяса или рыбы.

49

«Война 1870 года» (фр.) – роман Гельмута фон Мольтке. (Прим. пер.)

50

«Радость жизни» (фр.) – роман Эмиля Золя. (Прим. пер.)

51

Дягилев описал это в своих письмах к Толстому, которые находились в архиве Толстого в Москве, но в настоящее время считаются утерянными. Илья Зильберштейн видел эти письма, но не включил их в свой сборник. Кратко упомянув о них, он пишет, что Дягилев обращался к Толстому в поисках ответа на ряд «трудно разрешимых» вопросов. Приводится по: Зильберштейн, Самков 1982. Т. 2. С. 334.

52

Автором этого письма несомненно является С. Дягилев. Приводится по: Зильберштейн, Самков 1982. Т. 2. С. 335–336. Прим. 3.

53

«Письма Марии Башкирцевой» (фр.).