Полная версия

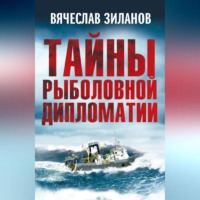

Тайны рыболовной дипломатии

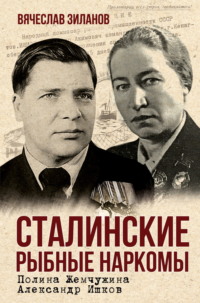

Возглавив рыбное хозяйство в 40-х годах прошлого века, которое использовало в основном сырьевые ресурсы внутренних водоемов и прибрежных вод, прилегающих к Советскому Союзу морей, А. А. Ишков уже тогда впервые столкнулся с международным характером, особенно морского рыболовства, и необходимостью формирования внешнеэкономических связей для обеспечения развития отрасли и внедрения передовых зарубежных технологий в рыболовстве и переработке ресурсов. Некоторые ростки таких отношений уже появлялись.

Так, в предвоенные годы на севере страны имелись некоторые отношения в области рыболовства с Норвегией, на Дальнем Востоке – с Японией. Вместе с тем следует признать, что ввиду продолжающейся изоляции Советского Союза со стороны ведущих стран Запада и осуществлением отечественного рыболовства во внутренних прибрежных водах международные и внешнеэкономические связи были весьма ограничены. По существу, Советский Союз в то время был членом только одной международной организации – ИКЕС, а межправительственные соглашения, касающиеся различных областей рыбного хозяйства, были только с тремя странами: Японией, Норвегией и Ираном.

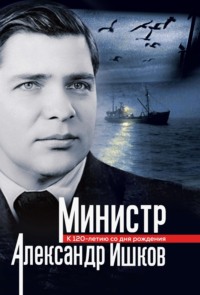

В послевоенные годы, с освоением сырьевых рыбных ресурсов в прилегающих к Советскому Союзу морях, а в последующем и с выходом отечественных судов в отдаленные районы Мирового океана, международные и внешнеэкономические отношения приобрели существенное, а порой определяющее значение для развития отрасли. Это важнейшее направление, включая выработку основных его принципиальных подходов и практическую реализацию, возглавил министр Александр Акимович Ишков и подобранная и воспитанная им плеяда профессионалов – рыбников-дипломатов. По существу, в то время зарождалась и впоследствии оправдала себя рыболовная дипломатия – как новое самостоятельное направление со своей спецификой, наработанной методологией и механизмами осуществления в общем контексте дипломатической деятельности Советского Союза. Когда и на каком этапе своего руководства отраслью министр А. А. Ишков понял, что международные связи, а в последующем международное сотрудничество и внешнеэкономические связи с различными по своему политическому устройству странами (а это были в те годы страны социалистического содружества, развивающиеся и капиталистические) будут крайне необходимы для успешного развития отечественного морского рыболовства?

Сам министр не оставил ответа на этот важный вопрос. Вместе с тем, ряд интереснейших документов и фактов его повседневной производственной деятельности в самые первые послевоенные годы позволяет пролить свет и на него.

Дело в том, что сразу же после капитуляции фашистской Германии, а точнее 25 июля 1945 года, А. А. Ишков был командирован на две недели со специальным заданием в Восточную Пруссию, в Кенигсберг-Калининград и в Таллин, где в его задачу входил отбор судов и другого оборудования, которое может быть получено в счет репараций и использовано в рыболовстве страны.

Позднее, уже в 1946 году, Ишков вошел в состав советской делегации, которая непосредственно в Германии рассматривала вопросы репарации. Во время этих командировок министр пришел к выводу, что военная судоверфь в Штральзунде – Фольксверфь должна начать строить только рыболовные суда для Советского Союза, что и было в последующем при его активном участии осуществлено.

Именно эти первые, весьма ответственные послевоенные командировки, полагаю, были своего рода первым серьезным шагом, если хотите, крещением А. А. Ишкова в понимании, пусть пока интуитивном, роли международных и внешнеэкономических связей в области морского рыболовства и рыбного хозяйства в целом. В последующем, с выходом флота в отдаленные от своих берегов районы поиска и лова, эти международные отношения все более выдвигаются на передний план в деятельности министра и отрасли. Уже в 1948 году вышли сельдяные экспедиции мурманчан и калининградцев к берегам Исландии. Стремительно развивался в 1950-х годах промысел сельди и у берегов Норвегии. Здесь же интенсивно ведется и траловый промысел донных рыб. Все это обуславливало установление деловых связей с этими государствами. К тому же часто катализатором к этому были периодически возникающие конфликты, происходившие непосредственно в море, где рыбаки разных стран вели промысел, как говорится, «борт в борт». Так, в Баренцевом море с развитием отечественного тралового флота стали часто возникать конфликты с рыбаками Норвегии, пользующимися пассивными орудиями лова: ярусами, плавными сетями. Позднее именно это вызвало заключение специального, одного из первых, послевоенного межправительственного соглашения Советского Союза и Норвегии по урегулированию претензий, связанных с повреждением орудий лова. На эти же годы приходится и беспрецедентное задержание норвежскими властями у Лофотенских островов плавбазы «Тамбов» и около десятка судов дрифтерного лова, обвиненных в ведении якобы промысла в территориальных водах Норвегии. Для урегулирования этого конфликта потребовались серьезные шаги на уровне не только ведомственных рыболовных министерств двух стран, но уже и министерств иностранных дел.

В начале 50-х годов в другом районе – на Дальнем Востоке – министр А. А. Ишков и ряд специалистов отрасли были вовлечены в серьезнейший переговорный процесс по восстановлению дипломатических отношений с Японией, одной из основных проблем которого был японский лососевый промысел у наших берегов. По существу, этот переговорный процесс для Александра Ишкова и его команды был самым серьезным испытанием, и они его блестяще выдержали. Была заключена соответствующая конвенция о рыболовстве в открытой части Тихого океана между Советским Союзом и Японией, которая положила конец бесконтрольному японскому промыслу лососевых и других рыб у наших берегов в Охотском, Беринговом и Японском морях. В последующем на ее основе с Японией был заключен целый ряд других соглашений в области рыболовства.

Становление и развитиеС освоением океанического промысла в 1950—1970-х годах международные и внешнеэкономические связи приобрели системный характер. Велись они на государственной основе с тщательной научной проработкой и в соответствии с разрабатываемым Министерством рыбного хозяйства планом. Все это обеспечивалось принятием правительством соответствующих директив, которые согласовывались с соответствующими отделами ЦК КПСС, Министерством иностранных дел СССР, другими компетентными заинтересованными ведомствами. Для осуществления столь масштабных международных связей (а к тому времени, в 60—70-х гг. рыболовный флот Советского Союза уже работал у берегов Канады, США, стран Африки, Южной Америки, в водах Антарктики, Новой Зеландии, Тихого и Индийского океанов) были созданы соответствующие службы Министерства рыбного хозяйства СССР. Это, прежде всего, Управление внешних сношений и генеральных поставок, объединение «Соврыбфлот», отдел мирового рыболовства во ВНИЭРХе, ряд отделов международного сотрудничества в бассейновых отраслевых научно-исследовательских институтах и в головном рыбном институте ВНИРО. В последующем отделы, занимающиеся внешнеэкономическими связями, были организованы в бассейновых объединениях «Севрыбы», «Дальрыбы», «Запрыбы», «Азчеррыбы» и «Каспрыбы». В ряде случаев в районах промысла находились специалисты этих подразделений. Были организованы представительства за рубежом, осуществлен целый ряд других организационных мероприятий.

Все принципиальные вопросы международного сотрудничества и внешнеэкономических связей, включая отчеты советских делегаций, рассматривались, и по ним принимались решения на коллегиях Минрыбхоза, независимо от уровня глав делегаций – министра, его заместителей, членов коллегии или других должностных лиц. По ним выносились решения, обязательные для выполнения в установленные сроки.

Каков результат всей этой многогранной международной деятельности, которую вели дипломаты-рыбники под руководством министра Александра Ишкова?

Начав в первые послевоенные годы с 2–3 межправительственных соглашений по рыболовству и участия Советского Союза в одной международной организации, к концу своей деятельности в 1980-е годы дипломаты-рыбники заключили 64 межправительственных, 13 межведомственных соглашений в различных областях рыбного хозяйства с 44 странами, в том числе с 8 социалистическими, 26 развивающимися, 10 капиталистическими. Кроме того, Советский Союз стал участником 15 многосторонних конвенций и соглашений, ряд которых создавался по его инициативе. В 24 странах были учреждены представительства Минрыбхоза СССР, в 13 государствах действовали смешанные советско-иностранные компании, экспедиции, общества по рыболовству, переработке и сбыту рыбы и рыбопродукции, 14 государствам оказывалось техническое содействие в сооружении различных объектов рыбного хозяйства, осуществлялось научное сотрудничество. В вузах и техникумах Минрыбхоза СССР прошли обучение более 8 тыс. иностранных граждан, многие из которых впоследствии стали руководителями рыбной отрасли своих стран. Одновременно советские специалисты в количестве до 800 человек работали в более чем 20 странах на объектах рыбного хозяйства.

Такое широкое развитие международного и внешнеэкономического сотрудничества позволило рыболовному флоту осуществлять морской промысел на научной основе у побережья 25 государств с годовым выловом 5,5 млн. тонн из общего вылова 10,4 млн. тонн, что составляло 52 %. Кроме того, осуществлялись экспортно-импортные и обменные операции с рыбой и рыбопродукцией, велось строительство, ремонт, снабжение судов, смена судоэкипажей, поддерживалась конструктивная связь с соответствующими министерствами рыболовства этих стран и, прежде всего, с министрами, ведущими рыбное хозяйство. Внешнеэкономический оборот по этим всем направлениям достигал около 2 млрд. долларов США.

При содействии советской стороны были построены рыбные порты на Кубе, Йемене, целый ряд рыбоперерабатывающих и научных предприятий в странах Африки, организованы управленческие службы в рыбном хозяйстве, впервые целый ряд стран с активной помощью советских специалистов начали вести морское рыболовство.

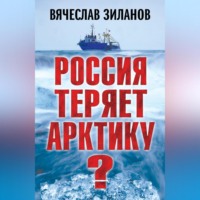

Новый КурсВведение в 70-х годах ХХ столетия института 200-мильных рыболовных, а в последующем 200-мильных исключительных экономических зон вызвало на первом этапе вытеснение отечественного рыболовного флота, прежде всего, из зон развитых капиталистических стран: США, Канады, стран – членов ЕС, Новой Зеландии и других. Потери вылова достигали 2,0–2,5 млн. тонн. В этих условиях требовалось выработать и осуществить на практике новый курс развития международных связей в области рыболовства, который не только восполнил бы потери в вылове, но и позволил бы наращивать объемы производства и не снижать поставку рыбной продукции на внутренний рынок страны. И такой новый курс в рыболовной политике под руководством министра Александра Ишкова и при активном участии его команды дипломатов-рыбников был разработан и начал во второй половине 70-х и в начале 80-х годов осуществляться на практике.

Целью его было сохранить объемы вылова в 200-мильных зонах, прежде всего, в зонах развивающихся стран, интенсивно помогая им в формировании собственного морского рыболовства с одновременным широкомасштабным выявлением и освоением сырьевых рыбных ресурсов в открытых зонах Мирового океана – за 200-мильными зонами.

При этом, действуя через международные связи, через активное участие страны в действующих межправительственных рыболовных организациях, а там, где необходимо, выступить с инициативами об их создании с тем, чтобы обеспечить защиту отечественного рыболовства. Такой подход полностью себя оправдал, и потери в 2,5 млн. т были восстановлены.

Огромную роль в развитии международных и внешнеэкономических связей в области рыбного хозяйства сыграла организованная в 1968 году по инициативе А. А. Ишкова Первая международная специализированная выставка «Инрыбпром» в Ленинграде, которая стала традиционной и проводилась каждые пять лет. Приведу только один пример: в выставке, состоявшейся в 1975 году, приняли участие 23 государства, почетными гостями стали участники 42 делегаций на уровне министров, заместителей министров рыболовства, с каждым из которых А. А. Ишков провел деловую беседу. В 1980 году, будучи уже на пенсии, Ишков посетил выставку и принял 20 зарубежных министров рыболовства по их просьбе.

Мне посчастливилось в эти годы быть в штабе А. А. Ишкова и вести под его руководством не только подготовку материалов к переговорам, но и участвовать в них. Поразительными были его эрудиция, внимание к своим коллегам-министрам, а главное – настойчивость, с которой он добивался результатов, так нужных отечественному рыболовству.

На сотни миллионов долларов заключались на этих выставках сделки, шел широкий обмен последними научно-техническими достижениями. Значение выставок «Инрыбпром» для развития рыбной отрасли трудно переоценить. Жаль, что в новое российское время оно девальвировалось до уровня ежегодных выставок, основная цель которых – сбор денег ее организатором. Как правило, все значимые для отрасли переговоры в области рыболовства вел непосредственно сам министр Ишков, либо его заместители: В. М. Каменцев, Н. П.Кудрявцев, Г. В.Жигалов, А. Н. Гульченко – члены коллегии или подготовленные профессиональные дипломаты-рыбники. Всегда на этих переговорах в советской делегации были представители с мест, из бассейновых объединений, ученые, а в ряде случаев – капитаны-практики.

Все документы к переговорам – директивы, указания, технические задания делегациям, «сценарии переговорного процесса» – тщательно прорабатывались в Управлении внешних сношений и генеральных поставок, утверждались руководством министерства. Сформировался действительно высококвалифицированный профессиональный состав дипломатов-рыбников, которые по праву снискали уважение на международной рыболовной арене. Среди них Б. Г. Куликов, И. В. Докучаев, Р. Г. Новочаров, А. А. Волков, Б. Г. Кутаков, О. В. Бакурин, В. М. Николаев, Г. К. Войтоловский, Ю. А. Знаменский, Б. Л. Максимов, И. З. Синельник, А. И. Максимова, Г. М. Чурсин, В. К. Васильев, В. Г. Федоренко, В. Ю. Сухов, Л. И. Шепель, Т. И. Спивакова, Е. И. Зайцев, В. Н.Солодовник, В. Л. Минин, В. И. Икрянников и многие, многие другие. Многие из них выдвигались в президенты международных рыболовных организаций, а некоторые по конкурсу были приняты на работу в эти организации. Все они оправдали свое высокое назначение.

Вот какую оценку нашим дипломатам-рыбникам дал бывший посол Норвегии в России Пьер Треселт, сам неоднократный участник переговоров по рыболовству с нашей страной:

«Нет причин сомневаться в компетенции советской рыболовной дипломатии – они ни в каких аспектах не уступают своим западным коллегам». Характеризуя в целом нашу отрасль в советское, ишковское время, норвежский дипломат подчеркивал: «Рыбное хозяйство Советского Союза, сильная политическая власть и ее поддержка – это компетентность, дисциплинированность и высокий профессионализм государственных чиновников и служащих, высококвалифицированный научный подход, огромный флот и постоянно высокий объем вылова, приближающийся к объему ресурсов. Советский Союз был одной из супердержав по рыболовству».

Именно такой оценки удостоен прежде всего министр Александр Акимович Ишков за развитие международных и внешнеэкономических связей, и новое поколение дипломатов-рыбников обязано продолжить это направление во благо развития рыбной промышленности и с пользой для Отечества.

Несомненно, в условиях рыночных отношений, когда конкуренция за сырьевые ресурсы и рынки сбыта рыбной продукции достигает поистине «военных» масштабов, необходимо, используя опыт прошлого, искать и применять на практике новые приемы и методы по защите нашего рыболовства и продвижения рыбных товаров на внутреннем и мировом рынках. И здесь велика роль государства, которое обязано в тесном контакте с представителями рыбного бизнеса не только отстаивать наши рыбные интересы, но и постоянно их расширять, так, как это делало государство в прошлом и как это осуществляли старшее поколение руководителей рыбной отрасли и дипломаты-рыбники.

Январь 2008

Правительство не принимает энергичных мер

Шли первые дни съезда народных депутатов Российской Федерации, когда мы получили копию обращения профессора В. К. Зиланова к съезду, Председателю Верховного Совета Р. И. Хасбулатову, вице-президенту А. В. Руцкому. Конечно, спустя время, возможно, и не следовало бы публиковать это письмо. Но, на наш взгляд, в нем очень емко, глубоко отражены острейшие проблемы отрасли. И, думается, правительству от такого обращения невозможно отмахнуться или «забыть» о нем.

…Считаю своим гражданским и профессиональным долгом обратить внимание съезда народных депутатов, правительства на неотложность, срочность принятия мер по предотвращению планомерного развала рыбного хозяйства России и особенно его морского, океанического комплекса, дающего более 4 миллионов тонн пищевой продукции.

Съезд обязан потребовать от правительства четко определить свою долгосрочную политику в области дальнейшего развития рыбного хозяйства России в переходный период к рыночным отношениям, а также функционирования его в условиях рынка.

Кроме того, безотлагательно требуют решения съезда, правительства следующие вопросы, имеющие жизненно важное значение для ритмичной работы отрасли:

1. Гарантированное обеспечение рыбного хозяйства на период экономических реформ топливом (годовая потребность – 4,2 млн. тонн) по фиксированным доступным ценам в целях продолжения производственной деятельности флотов, предприятий, организаций, совместных российско-иностранных предприятий, фирм независимо от форм собственности.

ДЛЯ СПРАВКИ: полная либерализация цен на топливо в переходный период обречет на свертывание морского рыбного хозяйства России не менее чем на 50 процентов (потеря пищевой рыбной продукции составит около 1,5–2 млн. тонн в год).

2. Создание благоприятной налоговой политики для рыбного хозяйства, производящего пищевую продукцию, и прежде всего – полное освобождение от налога на добавленную стоимость всех подотраслей, включая сбытовой комплекс.

3. Распространение на все предприятия, организации отрасли единых экономических требований, единые нормы должны действовать как для российских, так и зарубежных партнеров.

4. Срочное принятие правительственного решения, в соответствии с которым сырьевые биоресурсы 200-мильной зоны России используются только юридическими и физическими лицами России, за исключением межправительственных договоренностей.

5. Запретить вмешательство правительственных должностных лиц, не имеющих отношения к рыбному хозяйству, в распределение сырьевых ресурсов 200-мильной зоны. Законом должен быть установлен единый и единственный государственный орган по этому вопросу – Комитет (Министерство) рыбного хозяйства Российской Федерации.

6. Пересмотреть для работников рыбного хозяйства минимальный уровень заработка, не облагаемый повышенным налогом (рабочий день у рыбаков в море – 12–14 часов в сутки, особые условия труда и быта) с целью справедливой оценки труда.

7. Объявить Охотское, Берингово моря полузамкнутыми морями в целях полного прекращения иностранного нерегулируемого промысла в открытых центральных районах, незначительных по площади (2,7–8 % от площади моря), который наносит России огромный ущерб (годовой вылов достиг более 1,5 млн. тонн, ущерб, как минимум, оценивается в 15–20 млрд. долларов США).

8. Обеспечить на переходный период отрасль валютой (до 700 млн. долларов США) при работе в загранплавании, прекратив при этом, до разумных пределов, неконтролируемый экспорт рыбопродуктов.

ДЛЯ СПРАВКИ: в 1985–1986 годах при государственном обеспечении отрасли валютой экспорт удерживался на уровне 300–600 тыс. тонн; в 1990–1991 годах при необеспечении валютой отрасли экспорт перевалил за 1,5 млн. тонн, что привело к уменьшению на этот объем поступления рыбопродуктов на внутренний рынок.

9. В срочном порядке усилить материально-техническое и финансовое обеспечение органов рыбоохраны и науки Комитета рыбного хозяйства Российской Федерации в целях надлежащего обеспечения долгосрочных интересов России по рациональному использованию и контролю за рыболовством в Мировом океане.

10. Направить часть зарубежных кредитов для обновления основных фондов (флот, береговая база) рыбного хозяйства, а продовольственных кредитов – для осуществления выгодных для нас рыболовных и закупочных операций непосредственно в море (прием на наши рыболовные суда рыбы от иностранных рыбаков).

11. Окончательно определиться съезду и России в статусе государственного органа по управлению биоресурсами и по проведению государственной политики в развитии рыбного хозяйства. Таким органом, исходя из отечественного и мирового опыта, должно быть Министерство рыбного хозяйства. Пора прекратить растаскивание отрасли.

12. Этапность перехода в рынок в рыбной отрасли неизбежна. Последовательность предлагается следующая:

– 1992 год – переход на рыночные отношения рыболовства во внутренних водоемах и в 12-мильных территориальных водах;

– 1992–1993 годы – рыболовство в 200-мильной зоне России;

– 1993–1995 годы – рыболовство в открытых водах Мирового океана и в 200-мильных зонах иностранных государств.

Данные предложения не претендуют на полный охват всех проблем, стоящих в рыбном хозяйстве, но их срочное решение позволит предотвратить развал отрасли и полное исчезновение рыбных продуктов со стола народов России.

Надеюсь на ваше благоразумие и практические действия.

Апрель 1992

Русская Рыболовная рулетка: стоимость «аукционной продажи квот в воде»

Переход экономики страны от директивно-планово-распределительной системы к открытым рыночным отношениям затронул все компоненты морского рыболовства России.

В последние годы эти процессы коснулись и основы основ морского рыболовства – сырьевых морских живых ресурсов. Последнее вызвано введением постановления Правительства РФ за № 1010 от 21.12.2000 г. об особом порядке выделения квот российским рыбопромышленникам при осуществлении ими промысла в 200-мильной зоне России, среди которых «промышленные квоты на вылов для продажи на аукционной основе». Не касаясь в данной статье правовых основ такого новшества (это отдельная тема), следует обратить внимание, что указанное постановление Правительства России, хотя и провозглашает в своей преамбуле главную цель – «совершенствование государственного управления водными биологическими ресурсами», вместе с тем противоречит ст. 9 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (от 17 12 1998 г.). Этим законом установлены совершенно другие приоритеты при наделении квотами российских и иностранных пользователей в отличие от постановления Правительства № 1010. Кроме того, выставление «промышленных квот на вылов для продажи на аукционной основе» – это, по существу, прямое введение механизмов платности (условия, порядок и т. д.), что согласно п. 6 ст. 34 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» от 17.12.1998 г. «…устанавливается федеральным законом». Такого закона по состоянию на момент выпуска Правительством постановления № 1010 не было. Нет его и в настоящее время. По имеющимся у автора сведениям, хотя платность как принципиальная основа «экономических отношений при пользовании природными ресурсами» и провозглашена в пяти Федеральных законах («Об охране окружающей среды», «О животном мире», «О континентальном шельфе Российской Федерации», «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»), все же Правительство России только намерено внести в Госдуму в первой половине 2002 года проект Федерального закона как дополнение в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, где в специальной статье будут определены сборы за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

Следовательно, до принятия упомянутого Федерального закона отсутствуют какие-либо законодательные основы для введения постановлением правительства каких-либо механизмов по платности рыбных ресурсов, тем более «аукционов по продаже промышленных квот на вылов». Кроме того, при принятии правительством постановления № 1010 не было представлено экономического обоснования, что нарушает регламент самого правительства.

Не менее важно уяснить – что же фактически выставляет правительство на аукцион? Исходя из постановления № 1010, это «квоты на вылов». Но квоты – это производное от общего допустимого улова (ОДУ). А ОДУ – это прогноз научно-исследовательских бассейновых институтов Госкомрыболовства России. Этот прогноз состояния отдельных запасов морских живых ресурсов на своей завершающей стадии проходит утверждение правительства. И все же, несмотря на эту «государственную процедуру», ОДУ остается в своей основе всего лишь прогнозом возможного допустимого улова. Более того, правительство не несет никакой финансовой, экономической либо административной ответственности. Все финансовые, экономические последствия несут рыбопромышленники и рыбаки. Правда, моральная ответственность все же остается за прогнозистами-учеными соответствующих НИИ Госкомрыболовства.