Полная версия

Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты

Определения понятия «конфликт» встречаются практически в каждом обобщающем труде отечественных конфликтологов и сильно отличаются одно от другого. В предельно обобщенном и упрощенном виде понятие конфликта звучит как «противодействие, вид общения с ненайденным выходом» (Анцулов, Шипилов, 2004, с. 57). Вторая важнейшая конфликтологическая категория, а именно – «конфликтная ситуация», в обыденном смысле может определяться как «ситуация, чреватая конфликтом», «развитие конфликта в конкретный временной период» (Волков, Волкова, 2004, с. 90–91).

Причинами возникновения конфликтов в человеческом обществе в конфликтологии принято считать несовместимые противоречия в позициях сторон. Противоречия могут быть вызваны как объективными причинами, которые существуют в мире помимо воли и желания участников конфликта, так и субъективными, т. е. проистекать от преднамеренных устремлений участников конфликта. В случае конфликта объективная ли, воображаемая ли проблема (предмет конфликта) подлежит решению, и для начала подыскивается удобный повод (Ворожейкин, Кибанов, 2004, с. 48, 93). Противоречия являются необходимым условием возникновения конфликтных ситуаций, но собственно конфликт возникает только тогда, когда «возникает противоборство конфликтующих сторон» (Голустова, 2007, с. 73). Среди неоспоримых постулатов конфликтологии очень важным для написания нашей работы является тот факт, что конфликт предусматривает вовлеченность в него как минимум двух сторон. При этом участие одной стороны в конфликте может быть «мнимым» или «ложным». «Ложным» в конфликтологии называют конфликт, возникающий по субъективным причинам из-за ошибочно приписываемых супротивной стороне негативных качеств. В традиционном обществе в качестве противодействующей стороны нередко воспринималась не конкретная личность или группа лиц, а, например, мифические существа из мира традиционных народных представлений. Поддержку своей точки зрения автор обнаружил и в работах конфликтологов. Так, в учебнике по конфликтологии Б. С. Волкова и Н. В. Волковой подчеркивается: «Если люди верят в существование сверхъестественных сил как в реально действующих, то это будет реально влиять на поведение людей» (Волков, Волкова, 2005, с. 15).

Научных классификаций конфликтов в конфликтологии существует великое множество (Горбунова, 2005, с. 47–51). Каждый автор обобщающего труда считает своим долгом дополнить уже имеющиеся классификации или создать свою собственную, исходя из потребностей его исследования. В нашей работе нельзя обойтись лишь без социально-групповой классификации на «межличностные» и «межгрупповые» конфликты, «конфликты между личностью и группой», а также «внутриличностные». В конфликтологии принято считать, что, по большому счету, все они, так или иначе, сводятся к межличностному началу, затрагивают интересы конкретных личностей, задействованных в конфликте. Каждый человек сам для себя определяет ситуацию в качестве конфликтной или же нет и лично (если отсутствует давление извне) определяет степень собственного участия (соучастия) в конфликте. Личность в конфликте или в конфликтной ситуации может выступать от собственного имени, от имени малой группы (например, семьи), от имени большой группы (например, от лиц группы зрелого возраста), от сословия (крестьянства) и так далее, по возрастающей.

Межличностный конфликт, как принято считать в конфликтологии, всегда включает в себя два аспекта: 1) содержательную сторону конфликта (предмет противоречий); 2) психологический аспект конфликта. Последний связан с личностными особенностями участников конфликта, их эмоциональными реакциями на причины конфликта и ход его развития. В реальной ситуации суть конфликта часто затмевается, люди продолжают конфликтовать из-за нежелания признавать себя «побежденными». Заметим, что при межличностном общении конфликтная ситуация далеко не всегда перерастает в открытый конфликт. К усугублению конфликтной ситуации неизменно стремятся лишь личности конфликтного типа, для них важен повод. Это извечные оппоненты всем и всему. Деструктивное поведение в конфликтной ситуации всегда связано с проявлением агрессии в личном поведении. Своя позиция при этом идеализируется («Я всегда прав»). Противной стороне пытаются приписать собственные негативные чувства и эмоции («От них никогда добра не жди»). Чтобы довести дело до открытого конфликта, противную сторону обычно запугивают («За мной сила»), оскорбляют («Ты – дурак, ты ничего не понимаешь»), дискредитируют («Кто бы говорил, только не ты»). Потерпев неудачу в конфликте, личность конфликтного типа обычно старается выместить свою злобу на тех, кто слабее, кто на свою беду ей «под руку подвернулся». Механизм психологической защиты конфликтной личности, потерпевшей неудачу в конфликте, весьма прост – о неудаче такой человек старается никогда не вспоминать. Личности «конформного» типа, наоборот, стремятся сгладить, насколько возможно, конфликтную ситуацию, не ввязываться самим в конфликт, примирить конфликтующие стороны. Большинство же людей сначала пытаются оценить ситуацию, решить, есть ли шансы на победу в конфликте или предпочтительнее будет уступить противной стороне, иначе «себе выйдет дороже». В последнем случае нередко используется прием, именуемый в конфликтологии «методом конверсии», когда делается попытка неприятную ситуацию обратить в шутку ради сохранения самолюбия. Конфликтологами описаны и некоторые иные способы психологической защиты личности, потерпевшей неудачу в конфликте (Голустова, 2007, с. 115 и след.).

Конфликт между личностью и группой часто протекает в скрытой от постороннего наблюдателя форме, обнаруживая себя неожиданными для непосвященных в суть конфликта вспышками конфликтности. Бывает, что такой тип конфликта превращается в скрытную постоянную травлю индивида в группе. Особенность межгруппового конфликта – в том, что суть реального конфликта часто затмевается негативным восприятием соперников по схеме «мы – хорошие, они – плохие», при котором достоинства членов своей группы незаслуженно завышаются, а противной – занижаются, что мешает объективно разрешить возникшее между группами противоречие. Противостоящая сторона в конфликтующей группе представляется изначальным «врагом», а ее цели – подлыми и коварными.

Во внутриличностном конфликте важную роль, с точки зрения конфликтологов, играют не реально конфликтные действия членов социума, окружающих личность, а чисто психологические факторы внутреннего ее мира (ценностные установки, неудовлетворенные социальные потребности личности и т. п.). Другими словами, внутриличностный конфликт – это «выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности» (Анцулов, Шипилов, 2004, с. 89). Такой тип конфликта как раз и оказывается часто «ложным». Любимый человек, члены семьи или сельской общины не считают себя вовлеченными в конфликт, расценивают свои действия как справедливые, нередко направленные исключительно «во благо» страдающей личности.

Социально-психологическая классификация конфликтов вполне применима как к общественным конфликтам традиционного крестьянского общества (межсоседским и внутриобщинным[2]), так и к конфликтам семейной сферы. Под семейными конфликтами в конфликтологии понимается, в частности, «противоречивое поведение супругов и других членов семьи в сфере семейных отношений (личных и имущественных), столкновений супружеских и родственных амбиций с целью установления собственного авторитета в решении жизненно важных вопросов семьи» (Волков, Волкова, 2005, с. 73). Считается, что семье как группе «с особо тесными внутренними связями и высоким уровнем вовлеченности во внутригрупповые отношения» (Мироманова, 2004, с. 167) присуща склонность к подавлению индивидуального эгоизма и конфликтных устремлений отдельных ее членов.

Один из самых существенных для нашей работы вопросов, а именно – общая динамика развития конфликтов, в отечественной конфликтологии является одним из наиболее всесторонне изученных. Почти все конфликтологи согласны, что любой состоявшийся конфликт включает в себя три стадии: «предконфликтную», «собственно конфликт» и «послеконфликтную». При этом утверждается, что стадия начала «собственно конфликта» совпадает с моментом перехода от потенциально возможных негативных действий к реальным действиям, а завершается она прекращением противоборства сторон. По поводу того, на какие отдельные этапы распадаются эти стадии и сколько всего существует таких этапов, имеются разногласия. Иногда указывается, что таких этапов пять (Анцулов, Шипилов, 2004, с. 58; Голустова, 2007, с. 20), иногда речь идет о четырех (Волкова, Волков, 2004, с. 23) или шести этапах (Горбунова, 2005, с. 95).

Автор данной работы не выделяет особых этапов. Суммируя позиции разных авторов по поводу последовательности развития конфликтов, он считает, что сначала возникает предконфликтная ситуация (объективно или субъективно зарождается противоречие, являющееся причиной конфликта). Существующее противоречие люди обычно не пытаются разрешать, пока не наступит стадия, связанная с осознанием сторонами (или хотя бы одной из сторон) ситуации в качестве конфликтной. С целью разрешения ее в свою пользу одна из сторон начинает оказывать психологическое давление на другую сторону, причем словесная перепалка еще не является началом собственно конфликта – это всего лишь устная форма деструктивного поведения, некая «апелляция к здравому смыслу». Ответная реакция, воспринятая как оскорбление, вполне может привести к началу деструктивной формы с применением насилия. В ситуациях, когда враждебное действие осознается, а ответные действия не начинаются, конфликт не развивается, хотя ситуация продолжает оставаться конфликтногенной. Ситуация начинает изменяться, когда супротивная сторона начинает противодействие. При этом конфликт вступает в стадию, именуемую в конфликтологии «инцидентом» (реже – «сигналом»). В любом случае – это некий повод для развязывания конфликтных действий. Инцидент бывает «информационным» (стороны открыто или через посторонних лиц заявляют о своих намерениях и претензиях) или же «деятельным». Конфликтная ситуация перерастает в конфликт, когда люди от предполагаемых деструктивных действий переходят к их практической реализации. «Деятельный инцидент» – это всегда начало конфликта, действие, направленное на изменение поведения противной стороны. Действия такого рода могут быть как открытыми (например, физическое воздействие, экономические санкции и т. д.), так и скрытными. В традиционном обществе может быть также предпринята попытка воздействия на существующую ситуацию тайным применением магического обряда или ритуала. Пиковая стадия конфликта, когда обычные нормы поведения теряют силу, а сторонами применяются крайне конфликтные средства, именуется термином «кризис». Это несомненный маркер того, что развитие конфликта достигло апогея. Нередко конфликт заканчивается на стадии инцидента – первичного столкновения. Особенно это характерно для конфликтов, в которых участвуют противоборствующие стороны с сильно разнящимся социальным или общественным статусом. Заканчивается конфликт вместе с прекращением враждебных действий сторон, вне зависимости от достигнутых в этой борьбе результатов. Это и есть стадия «преодоления» конфликта, иногда именуемая терминами «результат» или «исход». На этом исследование конфликта в конфликтологии не завершается. Обязательно описывается послеконфликтная ситуация, которая обычно включает хотя бы частичную нормализацию взаимоотношений.

Изложенное выше подчеркивает общее положение конфликтологии: предконфликтная ситуация вполне способна существовать и без перехода на стадию «собственно конфликта», обращаясь в хроническую ситуацию. Конфликтологами были подмечены особые типы, условно говоря, «повторяющихся конфликтов» (типа игры), в которых стороны действуют всегда в рамках одних и тех же правил (Волков, Волкова, 2005, с. 96).

В работе будет использоваться также иная терминология. Внимания заслуживает понятие «ссора», которого конфликтология избегает. Эта понятийная категория имеет отношение, скорее, к культурологи, чем к конфликтологии. А. Н. Кушкова считает «ссору» одним из видов «конфликтного взаимодействия» (Кушкова, 2003, л. 3). К ссорам приводят причины субъективного характера. Ссора является предпосылкой конфликта. В конфликт она перерастает далеко не всегда, хотя конфликтное взаимодействие при ссорах непременно проявляется. Ссоры в традиционном крестьянском обществе имели место в повседневности деревни, в жизни сельской общины и крестьянской семьи. Ссоры очень часто кончались примирением. Согласно А. Н. Кушковой, ссоры делятся на две большие группы: с «саморегулирующимся» примирением и с «примирением извне» (То же, с. 23). Часть деревенских ссор, в первую очередь соседских, по ее исследованиям, на самом деле представляла собой лишь псевдоконфликт или даже сознательную его имитацию. Так что примирение в подобных ситуациях выглядит не как «окончательный этап разрешения противоречия, послужившего причиной ссоры», а как промежуточный этап ссоры, «перемирие». Исследовательницей также предлагается не строго научный, но предельно понятный термин «примирение на вине». Данный способ примирения все еще остается широко бытующим в сельских поселениях России.

Глава 1. Семья в Водлозерье

1. Брачность, типы семей, терминология родства, численность и детность семьи

Общеизвестно, что традиционные русские семьи создавались на основе моногамного брака, носившего патрилокальный характер, так что в подавляющем количестве случаев молодая жена переходила жить в дом мужа. Иногда муж переходил в дом жены, становился «примаком». Состояние в браке в традиционной крестьянской деревне было нормой для любого человека. Только женатые люди могли быть правомочными на сельских сходах, имели возможность получить в надел землю, завести самостоятельное хозяйство (Русские, 1997, с. 419). Вне семьи отдельно взятый крестьянин экономически не мог нормально существовать. Брак был для крестьян не только залогом самостоятельности и веса в общине, но еще и моральным долгом (То же). Отношение крестьян к браку было однозначным: здоровый человек, не желавший почему-либо заводить семью, даже «настоящим крестьянином не считался» (Русские, 1989, с. 9). Такое состояние в крестьянском обществе считалось «противоестественным и нелепым» (Бузин, 2007, с. 274). В конце концов, вступать в брак при господстве в обществе моногамных отношений людей заставляло элементарное половое влечение, о чем недвусмысленно говорит северно-русская пословица: «Уженной рыбкой да прошенной пипкой[3] сыт не будешь». Православная церковь в XIX в. допускала брачные связи кровных родственников по прямой линии не ранее, чем в восьмом поколении, а по боковой линии – не ранее, чем в четвертом поколении. В Водлозерье в XIX в. большинство браков заключалось в январе – феврале и в октябре – ноябре (Ружинская, Хорина, 2009, с.182–183; НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 43, 70–71). Максимальное число вновь заключенных браков отмечалось в 1865 г., минимальная брачность – в 1816, 1840 и в 1916 гг. (То же). Наверное, к окончанию Гражданской войны брачность была еще ниже, но специальное исследование на этот счет пока не проводилось.

У русских крестьян в XIX – начале XX в. бытовали: простые (или «малые») семьи, объединяющие два поколения родственников; сложные (в том числе «большие» или «неразделенные»), объединяющие два-три и более поколения родственников по прямой и боковой линиям и свойственников; складнические, объединяющие не только родственников, но и неродных людей, что вызывалось хозяйственными соображениями (Русские, 1997, с. 416). Преобладали простые семьи, которые обычно состояли из мужа, жены и их детей (иногда и приемных), не вступивших в брак. Двухпоколенные семьи в социологии принято именовать «малыми» или «нуклеарными», от английского «nuclear» – «ядро». «Сложные» семьи были как минимум трехпоколенными. Они возникали, когда в двухпоколенной семье рождались внуки. Сложные семьи иногда включали пять поколений родственников от прадедов до правнуков. В числе сложных семей встречались семьи, называемые «патриархальными». Конечно же, были и бездетные семьи, состоящие из одного поколения супругов. Имелись в Водлозерье семьи, которые из христианского сострадания принимали к себе на иждивение калек, дряхлых одиноких стариков и прочих лиц из категории «неродственников». Проживая в чужом доме, в составе семьи они не числились (Русские, 2000а, с. 9).

В обобщающих трудах, посвященных семье, как правило, принято описывать системы родства и связанную с ним терминологию. В понятие «родня» в узком смысле слова водлозеры включали прямых кровных родственников (отца, мать, сыновей, дочерей, братьев, сестер) малой семьи. В сложных семьях понятие «родня» могло включать также родственников боковой линии (двоюродных и троюродных), проживающих под общей крышей и ведущих совместное хозяйство, а также и свойственников. В широком смысле слова понятие «родня» включало весь семейный клан. В собственно терминологии родства и свойства водлозеров почти нет ничего оригинального. Можно отметить лишь термин «свись», который иногда применялся в отношении сестры жены, т. е. свояченицы (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 628, л. 22). Прадеда в Водлозерье именовали «правдедом», правнуков – «правниками», жену дяди – «дяиной», дядю – «дяей», двоюродных братьев – «братанами», крестную мать – «крестнухой». Подобная терминология родства и свойства в прошлом была присуща системам родства и свойства русских практически всего Русского Севера.

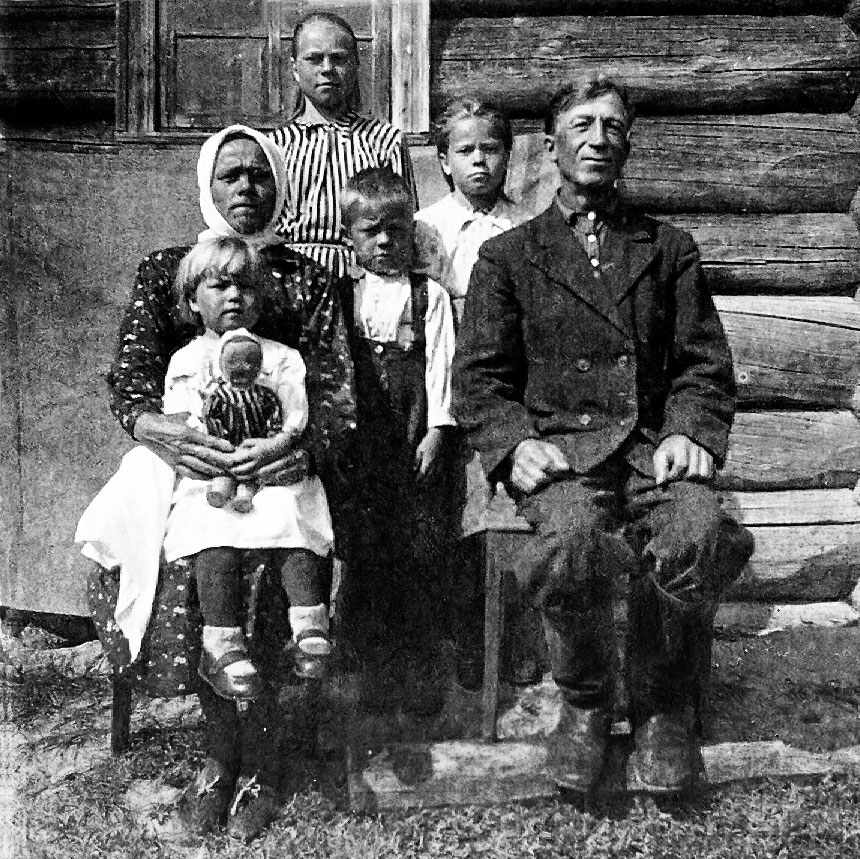

Семья водлозёров (д. Калакунда, 1930-е гг.). Из семейного альбома Демидовых

Неразделенные крестьянские семьи в отечественной этнографии принято подразделять на «отцовские» и «братские» (Этнография, 1987, с. 363; Русские, 1997, с. 423). В классической отцовской семье место главы передавалось от отца к старшему сыну. В братской семье – от брата к брату по старшинству рождения. В Пудожском крае, по свидетельству Н. Н. Харузина, уже в 1870-х гг. большие патриархальные семьи встречались «редкими оазисами» (Харузин, 1894, с. 302). Территория Водлозерья с ее замедленными темпами развития капиталистических отношений, удаленная от основных транспортных путей, в те годы оставалась одним из таких оазисов. По свидетельствам наших информантов, в Водлозерье даже к началу 1930-х гг. встречались большие неразделенные семьи «линейного» типа, состоящие из главы семьи, его жены и взрослых сыновей с детьми и даже внуками. Очень редко патриархальную неразделенную семью (при ней обычно доживал свой век состарившийся отец) в Водлозерье возглавлял старший из братьев. Но такое положение, видимо, было лишь временным и обычно заканчивалось отпочкованием семей младших братьев. Немедленному разделу мешали разные объективные обстоятельства, прежде всего отсутствие необходимых для отдельного проживания жилых и хозяйственных построек. Патриархальные семьи Водлозерья могли быть весьма многочисленными. Тетка одного из наших информантов в 1930 г. вышла замуж в деревню Келкозеро «тридцать третьим куском», т. е. стала тридцать третьим членом семьи (НАКНЦ, ф. 1. оп. 6, д. 404, л. 162). Столько же, «33 души», было тогда и в семье Пахомовых в деревне Пильмасозеро (Там же, д. 628, л. 28). Семья Пименовых в деревне Пелгостров насчитывала «23 души» (ФА ИЯЛИ, № 3295/18). В некоторых случаях, когда наши информанты говорили, что пришли в дом мужа «седьмым куском» или «девятым куском», они имели в виду не общую численность семьи, а только общее число взрослых ее членов (НАКНЦ, ф. 1. оп. 6, д. 628, л. 74; ф. 1, оп. 1, колл. 184/1).

Согласно статистическим данным за 1905 г. (Список, 1907), в Водлозерье насчитывалось 2810 человек (495 семей) крестьянского населения и 64 человека (15 семей) некрестьянского сословия. Некрестьянское население составляли члены семей священников (на погостах Ильинском и Пречистинском), административного аппарата (в деревнях Большой и Малый Куганаволок), политических ссыльных (в деревнях Канзанаволок и Куганаволок). Среднестатистическая численность одной семьи водлозеров на начало XX в. была равна 5,67 человека. По данному показателю Водлозерье уступало Заонежью, где он равнялся 6,7 человека на семью (Логинов, 1993б, с. 14). Последний показатель на 0,1 превосходит даже цифру, рассчитанную для Русского Севера по данным переписных книг на 1678 г. (Русские, 20006, таб. I, с. 8). Но средняя численность семьи Водлозерья в начале XX в. все равно была выше среднестатистической цифры в целом по Олонецкой губернии, которая равнялась 5,3 человека (Кустарные промыслы, 1907, с. 7) Укажем также, что средний размер семей некрестьянского населения на Водлозере на 1905 г. равнялся 4,3 человека на семью.

Многодетность была одной из характерных черт традиционной крестьянской семьи. Самые ранние этнографические наблюдения по этому поводу принадлежат И. С. Полякову, отметившему, что многодетные семьи в Водлозерье – дело обычное, приведя в пример мужчину из деревни Куганаволок, у которого «от двух браков родилось 34 младенца» (Поляков, 1991, с. 163). В первом браке у этого жителя Куганаволока родились 25 детей, остальные – во втором, но к приезду Полякова на Водлозеро из 34 детей в живых оставались только семеро[4]. При отсутствии профессиональной медицинской помощи (а дело тогда обстояло в Водлозерье именно так) детность в семьях водлозеров регулировалась естественным образом – за счет высокой детской смертности: «Бог дал, Бог и взял». Благодаря исследованиям И. А. Ружинской и Г. В. Хориной автор может представить некоторые их выводы относительно динамики рождаемости в Водлозерье в XIX – начале XX в. Составленный ими график показывает, что с 1860-х гг. рождаемость стала повышаться, а детская смертность, наоборот, снижаться, причем пик рождаемости пришелся на 1865 г. (Ружинская, Хорина, 2009, с. 181, НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 70). Авторы правы в том, что такая динамика детских рождений и смертей могла привести к некоторому росту среднего числа детей в семье. Тем не менее, по свидетельству И. С. Полякова, в Водлозерье «часто случалось встречаться с женщинами, у которых родилось по 11 или 12 детей, из которых в живых оставалось двое или трое» (Поляков, 1991, с. 163). Наименьшее число рождений первой трети XX в. пришлось на годы Первой мировой войны, наибольшее – на первую половину 1920-х гг. (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 44). Тенденция к сохранению многодетности водлозерских семей наблюдалась весьма длительное время. Пожилые информанты даже в конце XX в. «многодетными» были склонны считать семьи с пятью и более детьми, а «оптимальными» – в которых имелось по три-четыре ребенка (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 404, л. 162; АНПВ, № 2/73, л. 14).

Так или иначе, но численность населения в Водлозерье увеличивалась в XIX в. в основном за счет высокой рождаемости. По подсчетам, выполненным Г. В. Хориной на основе анализа местных метрических книг, в возрасте до года в Водлозерье тогда умирали в среднем до 40 % всех родившихся детей (НАКНЦ, ф. 1, оп. 6, д. 730, л. 40). Успехи земской медицины в борьбе с болезнями, в том числе младенческими, стали сказываться лишь к началу XX в. В 1920-х гг. к водлозерам начали приезжать врачи из Пудожа. Они просвещали женщин в вопросах гинекологических болезней, объясняли, как следует предохраняться от нежелательной беременности. Разъяснительная работа тех лет, как и официальные запреты на аборты в 1935–1944 гг., мало повлияла на частоту родов. Бездорожье и постоянная загруженность работой не позволяли женщинам обращаться в больницу в районный центр, чтобы своевременно делать аборты. Фельдшерско-акушерский пункт в Водлозерье был создан только в 1960-х гг. С этого времени женщины рожать стали реже, и младенцы умирали нечасто. Естественное воспроизводство населения тогда вполне покрывало убыль от естественной смерти. После так называемого укрупнения деревень многие молодые люди, достигнув половой зрелости, стали покидать Водлозерье, переселяться в города и в другие регионы Советского Союза. Свои семьи они заводили там, где селились. В Водлозерье оставались их родители, кто вдвоем (муж и жена), кто поодиночке (вдовые). В результате семьи из многопоколенных, какими они были в начале XX в., превращались в однопоколенные, часто неполные. Все это сказалось на общей численности населения Водлозерья, на постарении населения края. Отток за пределы Водлозерья прекратился в конце 1980-х гг. Уезжать, по большому счету, стало некуда из-за общего экономического кризиса; ни в лесной промышленности, ни в городах больше не требовались новые рабочие руки, новое жилье не предоставлялось. Неустроенная молодежь начала возвращаться в родной край. В начале 1990-х гг. наблюдался даже некоторый рост численности местного населения, в том числе и в связи с переездом в Куганаволок семей специалистов вновь образованного там национального парка «Водлозерский». Общее число обучающихся в местной восьмилетней школе учеников тогда возросло с 17 до 97 человек (Логинов, 2006 г, с. 49). Однако в наши дни процесс общего постарения населения в Водлозерье снова набрал стремительные темпы. Статистика удручающая: в 2005 г. в Куганаволоке на одно рождение младенца пришлось 12 смертей (Логинов, 2006 г, с. 48). Тем не менее общая численность населения Водлозерья последние 10 лет колеблется в пределах около 560 человек за счет притока приезжих, которые остаются здесь жить.