Полная версия

Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.

Сергей Магид

Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.[1]

В работе над Комментарием мне помогали своими комментариями Игорь Адамацкий, Леонид Аронзон, Иосиф Бродский, Чарльз Буковски, Кирилл Бутырин, Константин Вагинов, вовк, Дмитрий Волчек, Вуди Гаррельсон, Фридрих Гёльдерлин, Владимир Глазунов, Аркадий Драгомощенко, Александр Жидков, Сергей Завьялов, Борис Иванов, Михаил Иоссель, э.э. каммингс, Альбер Камю, Джон Китc, Евгений Кольчужкин, Стивен Крейн, Виктор Кривулин, Владимир Кучерявкин, Филипп Ларкин, Мэтью Макконахи, Осип Мандельштам, Фридрих Ницше, Егор Оболдуев, Александр Пушкин, Виктор Раткевич, Жан-Поль Сартр, Ян Сатуновский, Союз приблизительно равных, Сергей Стратановский, Ральф Файнс, Мартин Хайдеггер, Эрнест Хемингуэй, Сергей Хренов, Пауль Целан, Уильям Шекспир и Мария. Всем лордам и миледи приношу глубокую благодарность за влияния и воздействия, за отталкивание и поддержку, за любовь и ненависть, за терпение и нетерпимость. Всем живым – счастья в пределах разумного, всем мёртвым – удачной кармы.

…Брел Тредиаковский через Неву, льдами вздыбленную, и было ему до слез обидно. Он ли грамматики не составитель? Он ли од торжественных не слагатель?.. Так что ж вы, людишки, меня-то, как собаку бездомную, по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать…

B. C. Пикуль. «Императрикс» – слово звериное© С. Магид, 2014

© О. Сетринд, 2014

© Издательство «Водолей», 2014

* * *

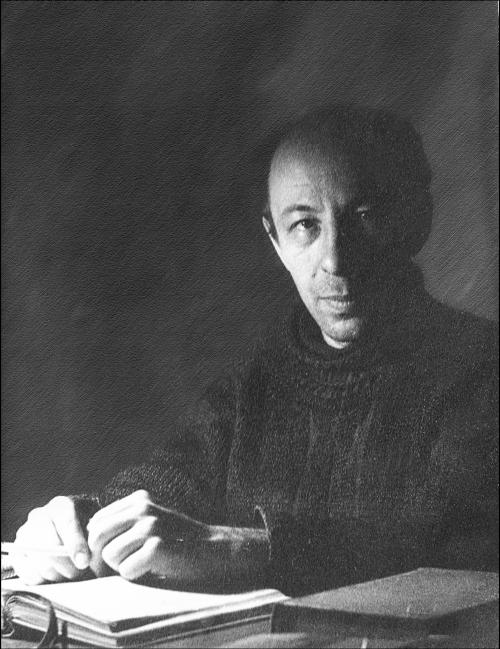

Сергей Магид, сторож, 1984 г. Ленинград, остров Голодай. Фотография Виктора Раткевича

I. Гулливер в стране…

This will never end‘Cause I want more.More, give me more,Give me more.Fever Ray (Karin Dreijer Andersson)If I Had A HeartЭто никогда не кончится,Потому что я хочу больше.Больше, дай мне больше,Дай мне больше.Февер Рэй (Карин Дрейер Андерссон)Если бы у меня было сердцеThe foot feels the foot, when it feels the ground. (Нога чувствует себя ногой, когда чувствует землю.)

Американская пословицаМного лет я старался о них не думать.

Много лет я думал о них, но не хотел их знать.

Много лет я знал, что они существуют, но не хотел о них слышать.

Много лет я только о них и слышал.

И вот теперь, в довершение ко всем моим мукам, мне еще надо о них писать.

А я ведь с ними расстался навсегда.

Отряхнув прах со своих кед.

Потому что ботинки носили они.

А я носил кеды.

Кеды я носил потому, что ботинки моего размера они не производили на своих обувных фабриках.

Это было нерентабельно.

Ну сколько могло было быть таких Гулливеров как я? Раз-два и обчелся.

Поэтому я носил кеды.

Весной, летом и осенью.

А особенно зимой – потому что зимой идти в них было легко и ходить надо было быстро. Пока нога еще чувствовала землю.

Да, это правильно: рассказывая о проблемах роста, в том числе и поэтического, если таковой, конечно, был, надо всегда начинать с обуви, с того, в чём ноги по земле ходят.

Так вот, сижу я как-то раз на лавке в зале ожидания Балтийского вокзала. А по залу ожидания прохаживается великан-с-ноготок и как раз внимательно поглядывает всем на ноги. Что-то он выискивает в этом зале, кого-то он там вынюхивает, какую-то он исполняет важную ихнюю работёнку. Подходит, конечно, и ко мне, останавливается, смотрит и говорит:

«Ты что», говорит, «зимой кеды-то носишь, а?»

«Ни фига себе!», говорю, «а что?»

«А то», говорит, «что я вот тебя сейчас в милицию сдам».

«Да ну?», говорю, «это за что же?»

«А ты мне вот скажешь щас как на духу, что ты вообще здесь делаешь или…», говорит великан-с-ноготок, плюгавенький такой великанчик, филёр, попка, сексот, петух недоопущенный.

«Что или?», говорю, «я сижу в зале ожидания, потому что сейчас зима и на улице холодно, и жду здесь поезд из Вильнюса, которым должна приехать моя жена».

«Ага», говорит, «значит, и жена у тебя есть».

«Есть», говорю, и жду, что еще он такого скажет, чтоб у меня была причина его убить. Теоретически.

«Ладно», говорит, «жди жену, раз она у тебя пока есть», и удаляется, поспешая, вроде бы как в сортир.

Конечно, я мог встать и свалить оттуда, от греха подальше, но с чего бы стал я это делать? Виноват я был в чём? Вызывающе себя вел? Одет был неприлично? Нет, вел я себя как рядовой законопослушный гражданин в зале ожидания вокзала, построенном для того, чтобы люди в нем занимались ожиданием поезда, чем я и занимался тихо-мирно, но великан этот с ноготок определил моментально собачьим своим нюхом, что я – не их.

И вот возвращается он через пять минут в компании мента.

Мент высок, красив, в элегантном полушубке и с пушкой на боку, а не с завтраком в кобуре. И, конечно, изысканно вежлив, не то что во времена Большого Террора, поскольку времена наши – вегетарианские.

«Документики попрошу».

«Какие», говорю, «документики. Документики дома, а я здесь поезда жду».

«Тогда пройдемте, гражданин».

«А вы мне скажете, наконец, в чем дело?», говорю.

«Пройдемте, гражданин», говорит мент устало. «И не бузите тут».

И вот все они поворачивают ко мне свои рыбьи, как в рассказе Чехова, морды, все они вперяются в меня своими сонными буркалами, весь этот долбаный зал ожидания на этом долбаном вокзале в этой долбаной колыбели их долбаной революции и тщательно содят себе в грядку памяти, как бузотера в кедах уводят стражи порядка в отделение за… Да какая разница, за что. Там знают, за что.

В тот раз я отделался трёшкой штрафа за отказ предъявить документы представителю власти и мягким выговором за то, что не ношу с собой паспорт, а также настойчивым пожеланием катиться с ихнего вокзала как можно дальше, так, на всякий случай, профилактики ради.

И я, конечно, пошел, но, естественно, не с вокзала, а на перрон номер семь, куда подходил поезд из Вильнюса.

Ну что поделаешь, прожил я на Святой Руси 43 года.

Из них 27 лет, – с большими или меньшими перерывами, – сочинял поэзию, – или мне казалось, что поэзию.

За эти 27 лет в официальной русской печати один раз было опубликовано шесть моих стихотворений.

Это немало, если считать, что, скажем, у Саши Морева их было при жизни в той же печати опубликовано тоже шесть, у Аронзона – пять (из них одно – в Ташкенте), а у Роальда Мандельштама – вообще ни одного.

Диктатор в фильме «Покаяние», – а этим фильмом, как нам тогда казалось, были отверсты все двери, – куда? – оказалось, в никуда, – во время своих бесконечных монологов по-грузински задаёт всё время один и тот же возмущённый вопрос по-русски: «Рази это наррр-мальна?» Подразумевая, что, нет, мол, ненормально это, и он, диктатор, такое положение дел исправит.

Но мы-то с вами не диктаторы и поэтому мы-то знаем: на Руси это нормально и поэтому исправить здесь ничего нельзя.

II. Наш дурак

They fuck you up, your mum and dad.They may not mean to, but they do.They fill you with the faults they hadAnd add some extra, just for you.But they were fucked up in their turnBy fools in old-style hats and coats,Who half the time were soppy-sternAnd half at one another’s throats.Man hands on misery to man.It deepens like a coastal shelf.Get out as early as you can,And don’t have any kids yourself.Philip LarkinТебя сношает вся родня,Не замечая, но гурьбой, —Все комплексы свои в тебяВдолбив, и сверху – первый твой.А их сношали их отцы,Все эти дурни в котелках, —Когда смиреннее овцы,Когда с дубиною в руках,Мелея в бедах, как река,И мель в пустыню обратив…Линяй отсюда, жив пока,Ещё детей не наплодив.Филип ЛаркинПеревёл СтропилоКогда я сочинил первое стихотворение, я не знал, что его можно кому-то прочитать. Мне это не пришло в голову. Я его написал для себя и для себя повторял.

Потом стали появляться еще стихотворения, это была тайна, а тайной хотелось поделиться. Иначе какая же это тайна, какой в ней тогда смысл. Я решил делиться с матерью («кто тебе может быть ближе?», спрашивала она).

Мать реагировала очень профессионально, – т. е. как вполне подкованный советский критик.

«Объясни, пожалуйста», говорила она мне, «почему всё у тебя в твоих стихах в таком мрачном свете? Откуда такой пессимизм? Всем ты недоволен, на всё ты жалуешься. Тебе что, не нравится советская власть? Мало она для тебя сделала? Где ты вообще набрался таких настроений?» (вариант: «Где ты такого нахватался?»).

Я не знал, что на это ответить. Дело было не в том, что я скрывал от матери какие-то свои тайные источники информации, какие-то там страшные libri prohibiti, которые можно было читать только в тёмном углу, вдали от школьного коллектива. Нет, я не знал, что ответить, потому что не мог понять, почему естественный процесс познания определяется такими уничижительными, презрительными выражениями, – «набрался», «нахватался»?

Потом мне стало ясно, что именно так в сознании моей матушки отражается идеологическая политика государства: ни мать, ни государство не могли принять тот факт, что человек что-то и о чем-то думает… сам. Они и представить себе не могли, чтобы этот процесс пробегал не по спущенному сверху плану, а по собственной воле гражданина.

Позже мать всё же такую возможность допустила, но ей не стало от этого легче. Всё происходящее с сыном она объяснила для себя как можно лаконичнее и до конца жизни: «наш дурак». Или, в лучшем случае, «а наш дурак-то, а?»

И правильно, был дурак, потому что продолжал совершать дурацкие ошибки. От отчаяния и одиночества, как в «ситуации имени Мандельштама в воронежской телефонной будке», кричал свои стихи родственникам по отцу и по матери на празднованиях их дней рождений, на их рабочих и свадебных юбилеях, на их семейных выпивках по поводу их советских торжеств, ноябрьских и майских, на день их конституции, день их женщин, день их армии и их флота, и даже в ночь единственного их несоветскго праздника, – на Новый год, омрачая его оптимистическую устремленность в светлое будущее своим постыдным нытьём.

«Совести у тебя нет», говорила двоюродная тётка по матери, «советская власть платит за твое обучение, а ты вот так, походя, никого не спрашивая, позволяешь себе такие рассужденьица».

«Мало ты говна в жизни съел», говорил двоюродный брат по отцу, «повкалывал бы сначала как я, попахал бы с моё, а потом бы подумал, заниматься этим своим хныканьем или нет».

«Ишь, ходит тут в свитере, бороду наклеил, как Достоевский, в подполье слинял, умным себя считает», говорил муж двоюродной сестры по прабабке, «а в башке-то – гниль».

Простой и очевидный факт, что человек может мыслить собственной головой, для большинства судей обоего пола, встреченных мною в жизни, являлся чем-то неприличным. У них то, что не общее, что своё, – то, в лучшем случае, было «парадоксальным», «шокирующим», «дурацким», «безумным» (привет от Чаадаева П. Я.), а в худшем, они просто молчали, как будто твоей мысли никогда и не было, а значит, не было и тебя.

Летом 1990 г., написав свой последний на Руси интимный текст[2], в котором читателям на обсуждение были представлены пять определяющих принципов демократического социализма, и предложив его в самиздатский политологический журнал, я вновь столкнулся с точно такой же, привычной уже для меня реакцией: редактор из антикоммунистического полуподполья недоверчиво покрутил головой и спросил с упрёком в голосе: «Откуда ты взял эти свои определяющие принципы?»

«Да ниоткуда я их не брал», сказал я. «В себе самом я это понял, понимаешь?! Давай об этом дискутировать, но не спрашивай меня, у кого и на какой странице я об этом прочитал».

Как сказал Яков Друскин: «Я жизнь свою продумал, а мысли пережил».

Но времени объяснять это редактору у меня уже не было.

Весьма критически к моим опусам относились не только родственники, но и школьные друзья.

В 11-м классе (17 лет) записываю в дневник:

«3 ноября 1964 г., вторник. На обществоведении накатал стихотворение, в котором изложил свои мысли:

Вечер спустился на город.Улицы скрыла мгла.Лишь фонарей ореолыБудут мерцать до утра.Я выхожу на Невский,В неоновый свет погружась.Рекламы сверкают веселоВ зеркало-небо глядясь.Засунув руки в карманы,Бреду я медленно вдальИ вижу книгу в тумане, —«Как закалялась сталь»!Книга пылится в витрине,Глядит на меня в упор.Эх, Павка, Павка, скажи мне,Как мне решить этот спор?Спор этот гложет душу,Жжет уже третий год.Павка, меня послушай,А время пусть подождет.Знал ты, за что бороться,Что делать, как надо жить,Но время твое не вернется,Как же теперь мне быть?Нет у меня идеиИ идеалов нет,Нет у меня стремлений,Плевал я на целый свет!Я одинокий, Павка,Не знаю, что делать мнеВедь жизнь – это просто лавка,Где всё – по большой цене.Мне всё надоело, Павка,Мне просто противно жить,Ведь в этой паршивой лавкеСчастье нельзя купить.Ты шел до последнего вздоха,Ты знал, что в «завтра» твой дом,А мне вот чертовски плохоЖить в этом «завтра» твоём.Вокруг проплывают люди,Лица мимо плывут,Найдутся ли где-нибудь судьи,Чтоб всех их призвать на суд?Ты, Павка, жизнь эту делал,Мы в этой жизни живем,Но если б взглянуть сумел тыНа лица со всех сторон.О, ты бы увидел сразуКак равнодушны они,Какие тупые взгляды,Как лица испиты, бледны.Трудятся все ради денег,Ведь каждому – по труду!Счастье таким не изменит,Рубль не даст в беду!Кругом всё продажно и гнило.Да разве же можно так жить?Скажи ты мне, Павка, милый,За что ты умер, скажи?Но книга молчит на витрине,И я, как в футляре, молчуИ, снова не понят, отнынеуже ничего не хочу.Что надо еще-то народу?Все сыты, при бабах и водке.Один я иду по городу,Упрямство в моей походке.Послал Кингу. А он мне: "Писать так – мало того что глупо, – просто некрасиво. Ты, а не они ограничены узким мирком. Ты, а не они ничего не видишь вокруг себя. Для того, чтобы не быть в тесном кругу, надо его расширить, и главный выход – это то, чего ты не любишь, что считаешь ненужным, это активное участие в общественной жизни. Ты пишешь этот стих, основываясь лишь на своих впечатлениях. Как они малы и убоги. Чтоб это написать, надо знать жизнь, знать людей. Только после того, как ты узнаешь жизнь, ты будешь иметь право писать и стихи будут иметь право на существование. А теперь вот так, не зная никого и ничего, обливать всё грязью, это, мягко выражаясь, нетактично"».

Конечно, отзыв Кинга это не отзыв Валерия Брюсова на потенциально «ненужные безделушки» Цветаевой и не реакция Зинаиды Гиппиус на пришедшего без приглашения «жидёнка» Мандельштама, но тоже рецензия. Первая письменная рецензия на мою поэтическую работу, в которой эта работа прямо определена как «грязь».

Одиночество, может, до добра и не доводит, но зато приводит к счастью познания. Это счастье состоит в том, что постепенно начинаешь понимать суть происходящего, – с тобой, с другими, со всем, что вокруг. Начинаешь видеть. А выше этого счастья – понимать и видеть – никакого другого нет.

Но этот вид одиночества неразрывно связан с изгнанием.

Изгнание началось, когда я впервые узнал от школьной уборщицы, что живу, оказывается, не дома, а в гостях. Хозяева же в этом доме, где я только гость, – дорогие люди, которые называются «русские». В самом звучании этого слова уже слышны мягкость и широта. Русские простодушны и добры и все на свете их обманывают. А гости в этом доме, – все нерусские, которые обижают русских, а некоторые прямо на русских висят, как пиявки, и пьют их кровь. И вот к этим повисшим и пьющим, которые называются очень противным на слух словом «евреи», отношусь и я.

Понять этого я никак не мог, поскольку пил в основном рыбий жир, который был совершенно отвратителен как на вид, так и на вкус.

И вот когда я привожу этот аргумент, вот тут-то я и попадаюсь в капкан: а русские дети в нищих русских деревушках, – возражает мне мой интеллектуальный оппонент, – они в эти годы видели рыбий жир?

Не видели.

Или видели очень редко.

А я видел рыбий жир каждый день.

И не только видел, но и пил.

Кто же я после этого, если не пиявка?

Эта логика напоминает лом. Она говорит о заговоре, злых умыслах, паразитизме и умении устраиваться.

Но есть логика ключа, которая говорит о другом. Она говорит о том, что в результате повторяемости в течение сотен лет по всей Европе, включая Россию, законов, запрещающих моим предкам жить в деревнях, мои предки стали традиционно городскими обитателями. Не от хорошей жизни, ведь до этого они были и скотоводами, и земледельцами, но потому что не было выбора.

А то население моей родины, которому не запрещалось жить в деревнях, в них и жило. Долго и счастливо.

В городах же, как известно, издавна существуют аптеки. В этих аптеках иногда продается рыбий жир.

Но в деревнях, как правило, аптек нет. И поэтому нет рыбьего жира. Когда деревенский ребенок заболеет, его лечат лесными травами и парным молоком.

Я, конечно, тоже мог заявить протест в 1947–1954 гг. в Ленинграде: где знахарские травки и молоко прямо из-под коровки? Почему у деревенских они есть, а у нас, городских, их нет?

Но это была бы логика лома. Мои же предки всегда предпочитали логику ключа. Поэтому я этот идиотский вопрос не задавал и не задаю.

Но и меня не надо спрашивать, почему это я в детстве имел возможность пить рыбий жир.

Однако меня спрашивали и продолжают спрашивать, хотя и другими словами. И все о том же. И все в той же логике лома. А против лома, как известно, нет приёма.

Окромя другого лома.

Этим другим ломом моя матушка владела в совершенстве: когда я, пребывая в полной растерянности, вопрошал её, как быть, если я пиявка, она, естественно, отвечала, что только «наш дурак» может обращать внимание на каких-то там школьных уборщиц, и что умный мальчик так вести себя ни за что не станет.

Таким образом, проблема заматеревшего расизма переводилась в проблему зыбкого коэффициента интеллекта и этим снималась. Т. е. оказывалось, что конкретно такой проблемы нет вообще. А есть лишь проблема дураков и умных. А это проблема вечная, интернациональная и весьма относительная. И мы, в нашей семье, как мудрые люди, мы это понимаем. И в соответствии с этим себя ведем. Так что не будь дурак, а будь умный.

Но я был дурак и дураком, видимо, остался.

Чем более я взрослел и, очевидно, глупел, тем более возрастало вокруг число людей, разделявших взгляды моей школьной уборщицы, – причём в том самом виде, в котором она мне их изложила зимой 1954/55 учебного года; их смысл ничуть философски не корректировался; их стилистика ничуть литературно не совершенствовалась; как их идеи, так и их лексика всегда оставались всё на том же уровне, – на уровне истрёпанной швабры и ведра с грязной водой.

Между тем, в число людей, разделяющих взгляды уборщицы, постепенно входило и всё остальное население Отечества, его рабочие, крестьяне, инженеры, писатели, поэты, историки, математики, литературные критики, кандидаты и доктора наук, заведующие кафедрами, деканы факультетов, члены-корреспонденты и члены Политбюро, а также девчонки, которых я любил и которые любили меня, пока дело не доходило до уточнения взглядов всё той же уборщицы. Наконец, в число её убежденных последователей вошли почти все, кто жил дома вместе со мной и вокруг меня. Независимо от коэффициента их интелекта. Независимо от того, дураки они были или умные. Как раз чаще всего они были умные и даже очень умные. Такие умные, что могли обосновать всё на свете и под любую кровь подвести теоретическую базу, не запачкав рук.

Между тем, изначальное самоощущение – к каким зверям ты по своему естеству принадлежишь – было чрезвычайно простым, чуть ли не материально-телесным. Ведь начиная с первого сказанного слова (у меня таким было слово «ёж»), и дальше, легко, без принуждения и насилия, ощущаешь всем своим естеством, – по запахам, вкусам, виду и положению окружающих вещей, мельчайшим колебаниям интонаций и даже воздуха, – кто ты, – русский, чукча, монгол или немец. Ощущаешь сначала именно своим естеством, не отдавая себе в этом отчёта, – и только потом начинаешь осознавать. Только потом подводишь под это своё самоощущение разные высокоумные теории, разные патриотизмы и национализмы.

Естеством своим я ощущал себя нормально, без патологии, т. е. как все. Как все – лет до семи-восьми – дома, во дворе, на улице, в младшем отряде пионерлагеря, – ощущал себя своим, – мягким, добрым, простодушным, справедливым и обязательно будущим солдатом самой непобедимой в мире армии, – короче, русским.

Но всё это было до «уборщицы», до тех только пор, пока на меня не посмотрели взрослые, пока они не обратили внимание на черты моего лица, пока не услышали, как звучит моя фамилия. А когда посмотрели, обратили и услышали, то сказали своим детям, что настоящее моё имя вовсе не Сергей-воробей-не-гоняй-голубей-голуби-боятся-на-крышу-садятся, а Магид-жид-по-веревочке-бежит, и соответственно с этой непонятной и противной фамилией ко мне и надо относиться, поскольку человек с такой фамилией к нашему тотему принадлежать не может.

Когда же я снова вопросил мать, а потом отца, а потом деда, а потом всю свою семью, то мне сказали, что слова «еврей» и «жид» произносить дома не надо, что оба эти слова нехорошие, потому что употребляются в качестве оскорбления и что наш дурак должен зарубить себе на носу, что в нашем доме эти слова вслух не говорят, потому что в нашем доме живут приличные люди.

И действительно, вслух эти слова никогда в доме не произносились, но каждый день произносились про себя. Эту раздвоенность моих родных и друзей моих родных в царстве тотального страха я почувствовал очень рано и потом всю жизнь пытался это понять и сказать об этом.

Во всём была шизофрения и всё способствовало шизофрении. Расколотые инфантильные души взрослых, воспитанные общей для всех русской культурой, дробили своей больной неправдой ещё цельные души детей, а те дробили души друг другу.

Эта традиция шизофрении не могла меня не коснуться, её нельзя было избежать. Конкретно она заключалась в том, что естеством своим я ощущал себя как все, т. е. добрым, отважным, великодушным, честным и русским, а в символическом плане, в сфере языка, должен был осознавать себя совсем другим и отдельным, – злым, лживым, жадным, трусливым и евреем.

Но естество не хотело подчиняться буковкам чужих слов, внутренняя сущность противилась извне навязываемому явлению и моя душа тоже начала дробиться и раскалываться. Пока много позже Вовк не превратил её в камень.

На разных этапах жизни я по-разному боролся с этой всепоглощающей шизофренией, шизофренией уже не в масштабе двора и дома, а в масштабе Родины, пока не пришел к выводу, что всё, что происходит со мной и другими, – проблема и «тема» вовсе не «национальная» и тем более не «еврейская», а чисто социальная и в этом виде, – проблема культуры как таковой; культура же, в которой оказался я вместе с другими, была русской, и стало быть, эта проблема и эта тема были русскими. И русскими остаются.

Вот почему «еврейской темы» в моей поэзии нет, как нет у меня ни «еврейской прозы», ни «еврейских стихов».

Еврейские стихи писал Хаим Нахман Бялик, еврейскую прозу – Ицхок Башевис-Зингер, я же только пытался понять вслух проблему шизофрении на Руси (да и в других местах) как социальное явление, пытался сказать о чувствах и реакциях человека, столкнувшегося с этим явлением лицом к лицу.

Я пытался сказать о человеке в пограничной ситуации, – т. е. буквально на границе всех самоидентификаций, на выходе из них вообще.

Мне кажется, что главная проблема, перед которой мы стоим, – истинная загадка Сфинкса, – возникает, когда человек обнаруживает себя на границе экзистенции и культуры, – и что дальше?

Это проблема самосознания личности, проблема ее выбора между тем, что она ощущает внутри себя, и тем, что ей навязывается извне.

Здесь экзистенция (мое безусловное естество) противостоит культуре (нашему условному договору), но не может без нее жить. Как это всегда и бывает в пограничье.

Поэт есть человек фронтира.

Сознание поэта, самоощущение его, все реакции его суть реакции человека границы.

Поэт стоит лицом к культуре, т. е. лицом к своему народу, к народу своего языка, а за спиной у него – мир его экзистенции, мир его внутреннего одиночества, его подлинная Москва и ни шагу назад, потому что как только он сделает этот шаг, – он перестанет быть поэтом. И тогда «меж детей ничтожных мира» всех-всех ничтожней станет он.