Полная версия

Мир, которого не стало

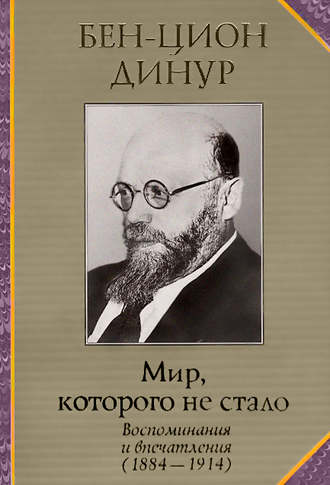

Бен-Цион Динур

Мир, которого не стало. Воспоминания и впечатления (1884–1914)

Мир, которого не стало

* * *Последние годы я ощущаю душевную потребность запечатлеть на бумаге воспоминания и образы своей жизни. В сущности, это даже не потребность, а своего рода внутренняя необходимость. Неотчетливое душевное волнение не дает мне покоя; перед моим внутренним взором непрерывно проходят фигуры прошлого: образы и явления, места и ситуации, дома и семьи, люди, города, местечки и целые миры. Объединяет их то, что они уже почти все погрузились в пучину забвения. И они встают передо мной, требуя, чтобы я их запечатлел: «Мы хранились в твоих воспоминаниях, но уже почти забылись; нас уже нет, мы скрыты от будущих поколений – неужели ты отречешься и не воскресишь нас из глубин своей памяти? Неужели ты сотрешь наши имена с лица земли и не оставишь памяти о нас?» У меня нет возможности избавиться от этой душевной борьбы, она похищает мой покой то монотонной назойливостью, то острыми приступами…

В одну из бессонных ночей, когда эти миры снова потребовали своего воскрешения, я дал зарок, что каждую свободную минуту буду вспоминать и сохранять всплывающие образы, записывая их в книгу, – чтобы освободить их и самому избавиться от душевного стеснения. Это избавление требует также упоминания множества имен, которые в интересах цельности повествования стоило бы пропустить. Но я и в этом несвободен: кто знает, может быть, воспоминание о каком-то имени в душе моей – это то последнее, что от него осталось в этом мире… и воспоминания очень различны. Среди них – ранние, до того, как мне исполнилось пять с половиной лет, до лета 1889 года; это – граница моих первых воспоминаний. Рамки места и времени не были с ними органично связаны. Эти «рамки» возникли раньше, а отдельные события и явления встраивались в них уже потом, не образуя друг с другом сколько-нибудь непрерывной связи. Однако начиная с лета 5649 (1889) года, с того дня, как я начал посещать хедер{1}, временная граница стала ясной и отчетливой. И, по-видимому, я могу рассказать связную историю своей жизни на протяжении всех этих лет, без лакун… И если здесь я записал лишь несколько отдельных историй – то не потому, что я запомнил только их, а потому, что не хочу – да мне и неинтересно – рассказывать все, что я помню. Сначала я хотел описать ход моей жизни до отъезда из России (сиван 5681 (1921) года). Однако начав вспоминать годы Первой мировой войны и революции (1914–1921), я понял, что описание этих лет обязывает меня расширить повествование и упомянуть также о делах, непосредственно меня не касавшихся. Поэтому я решил, что будет правильно описать эти годы в отдельной книге («В дни войны и революции»), которая появится после этой.

И еще один момент. Кроме воспоминаний я использовал также письменные источники. С детства я привык вести дневник и хранить письма, полученные мною, а также копии отправленных писем. И многие из этих записей у меня сохранились. Время от времени, когда я буду использовать их, я буду помещать текст в кавычки, отмечая таким образом наличие письменного «источника».

В какой-то момент у меня даже была идея использовать эти письменные источники для того, чтобы составить хронику шестидесяти лет моей жизни: реконструировать подробную историю жизни человека, которому выпала судьба жить в эпоху перемен и который запечатлевал ход событий изо дня в день. Эта идея меня очаровала, но ее реализация потребовала бы чрезмерных усилий и времени, больших, нежели я мог себе позволить. И поэтому я использую простую форму мемуарного изложения: многое я раньше рассказывал устно и только потом записывал. С данной точки зрения этот текст в какой-то степени представляет собой устное повествование, записанное на бумаге.

Считаю своим приятным долгом в предварение книги поблагодарить госпожу Далью Дан, которая записала часть текста, надиктованную мной, и с большой точностью и старательностью переписала всю книгу.

Бен-Цион ДинурИерусалим, Кирьят-Моше, февраль 1958 г.Книга первая

В КРУГУ СЕМЬИ, В ШАТРАХ ТОРЫ

Глава 1. Первые воспоминания

Наш дом – с голубыми ставнями. Я стою у ворот, больших деревянных ворот. Они закрыты на длинный деревянный засов. В воротах – маленькая калитка, она сломана, болтается на петле и скрипит. Я поднимаю голову и вижу ставни – голубые ставни нашего дома. Не знаю, почему у меня вдруг становится так радостно на душе. Как будто бы я никогда раньше не замечал, что наши ставни голубого цвета. Стены дома – ярко-оранжевые. Наверное, наш дом только что покрасили заново? Вот крыша – она тоже темно-голубая. Я удивлен и долго разглядываю цвета, в которые покрашен дом. Это мое первое воспоминание.

Я шагаю по деревянной мостовой. Она ведет от дома к воротам. Я не знаю, почему я не тороплюсь, а шагаю еле-еле, это для меня неестественно, меня что-то обременяет, мне это тяжело, и поэтому я шагаю медленно-медленно, и это все тянется и тянется.

Я вспоминаю как будто сквозь туман – и вот я уже не на улице, а в синагоге. Дедушка Авраам стоит возле арон кодеша{2}, нового, великолепного, как будто сделанного из сверкающего золота. Дед сутулый, с круглым лицом и белой бородой. Я стою возле него на скамейке и смотрю внутрь арон кодеша, заглядывая в дверцу. Между дверцей и стенкой я вижу маленькую полочку, на которой стоит маленькая бутылка, синяя-пресиняя. Это второе воспоминание.

Вот – наш большой двор. Он полон народу от края до края. Слева от ворот стоит деревянный дом, служащий гостиницей. Его крыша покрывает не только само здание, но тянется до склада, образуя коридор. Крыша опирается на три толстых деревянных столба, покрытых множеством трещин.

Я не слежу за толпой. Я стараюсь заглянуть в трещины столбов, а там – темнота и пыль. Никто не обращает на меня внимания, никто за мной не надзирает, и я бегаю от столба к столбу. А толпа все растет. Это день похорон деда, воскресенье, 19 хешвана 5648 (1887) года. Это мое третье воспоминание.

Передо мной встает образ этого дома. Дома моего прадеда, деда отца, ребе Авраама Мадиевского. В его доме жил дядя Кальман и его семья. За домом – ступеньки, по ним надо подняться и по деревянному коридору пройти в дом. После чего идти направо, по второму коридору, представляющему собой часть дома. Из коридора снова свернуть направо – в основную часть дома. В ней четыре комнаты. Первая комната – большая – это столовая дяди Кальмана, тети Тамары и их дочки Шейны-Рохл. Дядя Кальман – старший сын прадеда, дядя отца. После смерти деда он выполнял функции казенного раввина{3} нашего города. Но на самом деле был лишь заместителем казенного раввина. Казенным раввином был его младший брат, р. Муся (р. Элиэзер-Моше) Мадиевский, который был одновременно духовным{4} и казенным раввином, как и дед.

Слева – спальня дяди и тети. Дальше – еще одна комната, дедушкина. После его смерти там никто не жил, и она служила комнатой для гостей. Стены в этой комнате были покрыты яркими обоями. Вдоль стен – книжные шкафы, а между ними – большие часы с тяжелыми гирями в специальном шкафчике – «часовом шкафчике», который был закрыт и открывался только если надо было «подтянуть» гири. Я помню, что этот шкафчик закрыли из-за меня: я любил залезать в него и играть с гирями и как-то раз чуть не сбросил его со стены. На стене висели две картины – портрет Моше Монтефиоре{5} и портрет деда с медалью на груди. Занавески в комнате были кружевные, нежно-апельсинового цвета.

Дальше находилась спальня бабушки и дедушки. Вход туда был строго запрещен. В библиотеку тоже было запрещено входить, но не так строго.

Во второй части дома – три комнаты: большая кухня с деревянным полом и две маленькие комнаты без пола. Каждую неделю перед субботой их мажут цветной глиной. В этих маленьких комнатах мы и живем. Возле входа в кухню всегда стоят ряды кувшинов, полных простокваши и сметаны. Я прославился тем, что каждый раз, входя в кухню, задевал один из кувшинов и разбивал его. Может быть, потому, что меня всегда предупреждали этого не делать, и я старался быть осторожным?

Результатом этой предосторожности всегда был разбитый кувшин… И его надо было скрыть от бабушки Бейлы. В старости она ослепла, была педантична и гневлива. Но от нее всегда можно было спрятаться. Напротив наших окон стоял высокий дощатый забор. Каждая доска сверху имела вид треугольника. Между нашим домом и забором росло два дерева. Как только в «малом доме» слышался бабушкин голос, я выпрыгивал из окна и распластывался под деревом. Это место было самым любимым у меня и у всех детей – многочисленных правнуков прадедушки.

После смерти деда отношения между жителями «большого дома» и нами не были абсолютно гладкими. Дядя Кальман, чье лицо было гневным и серьезным, а взгляд наводил страх, был в сущности добрым человеком. Тетя Тамара, из семьи кременчугских Хазановых, тоже была доброй и тонкой натурой и страдала от придирчивости дяди. В один прекрасный день она исчезла. Как сквозь туман я вспоминаю: она будто бы выпрыгнула из окна и вернулась через два-три года. Рассказывали, что она заболела душевной болезнью, лежала в больнице и вернулась, когда выздоровела.

Дочь дяди и тети, напротив, была очень злая, и проявлялось это в том, что она щипалась. Перед входом в дом, в деревянном коридоре, стояла бочка с водой, и одним из самых больших моих удовольствий было залезть на стул, нагнуться над краем бочки, наклонить голову, уставиться в воду, смотреть на свое отражение и строить разные гримасы. Но это удовольствие дорого мне стоило: Шейна-Рохл следила за мной, и когда видела, что я погрузился в эту игру, внезапно щипала меня, стараясь изо всех сил, чтобы щипок оставил след.

Как уже было сказано, отношения между двумя частями дома не были гармоничными. Это было связано с историей семьи моего отца.

Его отец, р. Цви-Яаков Динабург, уроженец Нежина, умер 28 лет от роду, в 5622 (1862) году. Семья была знаменита своими учеными и раввинами. Его дед, р. Хаим-Йехуда Лейб, был раввином в городе Ромны Полтавской губернии, а после его смерти этот пост унаследовал его сын Шнеур-Залман. Долгие годы он был раввином, а умер в городе Гадяче Полтавской губернии. Его могила была рядом с могилой р. Шнеура-Залмана из Ляд{6}.

В доме моего дяди, брата отца, р. Лейба, я видел «родословное дерево» нашей семьи, доходящее до XVII века, и в нем были обозначены 12 поколений. Дед был человеком небывалых достоинств, но, по-видимому, обладал нелегким характером. О нем рассказывали, что он был вспыльчив. У него была большая и очень хорошая библиотека. После него осталось много рукописей, среди которых я нашел сочинение по математике и рукопись под названием «То, что я нашел в книгах о том человеке и обо всем, что к нему относится», в которой он собрал все, что писали в раввинистической литературе о жизни Иисуса. Его работы полны примечаний – он вносил постоянно изменения в редакции своих сочинений. Он советовался с ребе Менахемом-Мендлом из Любавичей{7} (которого еще называли «Цемах Цедек»{8}) и с его сыном, ребе Борухом-Шоломом{9} из Лужан. С последним он активно переписывался и был, по-видимому, очень дружен.

В годы Первой мировой войны мой дядя передал все письма (среди них и письма Элиэзера-Цви Цвейфеля{10}) в архив Еврейского историко-этнографического общества{11} в Петербурге. Как уже было сказано, мой дед умер в 5622 (1862) году. Он был раввином в городе Хороле{12}. После него осталось четверо сирот: трое сыновей (мой отец, благословенна его память, был средним) и старшая дочь. Кроме того, он оставил, по-видимому, неплохое состояние: большой дом и большую библиотеку. Детей разделили между родственниками, там они и воспитывались. Отец мой воспитывался в доме своего деда с материнской стороны, ребе Авраама Мадиевского. Дедушкины книги поделила между собой младшая родня Авраама Мадиевского – р. Шнеур-Залман Гельфанд, раввин из города Зенькова Полтавской губернии, и р. Пинхас Островский из Ромен, хасид, ученый и просветитель, который не хотел становиться раввином. Каждый раз, когда я навещал родственников и видел там книги, в которых узнавал почерк моего прадеда, меня посещало странное чувство, что эти книги на самом деле принадлежат мне… Не раз я пытался заявлять об этом и просить, чтобы мне вернули хотя бы несколько книг. Книг были тысячи, а у нас в доме и у брата моего отца было только несколько сотен дедовских книг.

Прадед, ребе Авраам, оставил, согласно преданиям, завещание, по которому дом и двор, в котором он жил, должны были по частям перейти под наше управление в качестве компенсации за имущество отца моего отца, которое перешло к нему. Но это завещание не было опубликовано. Мама утверждала, что дядя Кальман и другие утаили его под предлогом, что оно не было подписано, несмотря на то, что дед, ребе Авраам, открыто выразил свою волю перед мамой, папой и всей семьей. Он сказал: «Их часть дома да не будет урезана». Это не нашло своего выражения: папа запрещал нам говорить об этой истории. Но отношения на этом фоне долгое время оставались напряженными.

Мой родной город-Хорал, и жизнь прадеда была связана с этими местами: отец его зятя, р. Моше из Гадяча, были родстве с семьей р. Шнеура-Залмана из Ляд. Я слышал, что он также был компаньоном по коммерческим делам р. Бера (Шнеерсона){13}, Среднего адмора{14}. Отец его был из Жлобина, находившегося по соседству с Бобруйском, но в дни бегства от наполеоновской армии семья переехала в Полтавскую губернию. Перед тем как получить пост раввина в Хорале, ребе Авраам Мадиевский был раввином в Полтаве. Все были удивлены тем, что он оставил большой город (Полтава была губернским городом) ради поста раввина в небольшом областном городишке. Я уверен, что этот поступок был связан с общественной деятельностью моего прадеда.

Ребе Авраам был хасидом любавичского ребе Мендла («Цемах Цедека»), а потом его сына Махараша (ребе Шмуэля){15}, но при этом был просветителем и выделялся своими лингвистическими познаниями. Он прекрасно знал русский и немецкий, в его доме постоянно выписывали газеты и журналы на иврите «ха-Магид»{16}, «ха-Мелиц»{17} и «ха-Цфира»{18}. В 40-е и в начале 50-х годов он служил «ученым евреем»{19} при генерал-губернаторе Кокошкине{20} в Харькове и имел большое влияние на власти. В те дни, утверждала молва, в Полтавской, Харьковской и Черниговской губерниях 19 кислева{21} было почти официальным праздником; под влиянием ребе Авраама Мадиевского все еврейские магазины в этот день были закрыты. В 1861 г. он стал членом раввинского совета. Его личный секретарь, ребе Исраэль-Исер Ланде{22} из Полтавы, был хасидом. Этот секретарь оставил веру отцов, после чего передал множество бумаг деда властям. Говорили, что по его вине ребе Авраам вынужден был оставить Полтаву и «удалиться от власти». Рассказывали также, что этот Исраэль-Исер Ланде даже после отступничества строго соблюдал 19 кислева как праздник… Потом он вообще вернулся к вере отцов, свои книги завещал Национальной библиотеке, а его дочь выполнила волю отца. От имени «еврейской веры» Ланде выступал против политического сионизма и поддерживал тесные связи с организацией «ха-Лишка ха-Шхора» в Ковне, основанной Яаковом Липшицем. В нашем доме хранилось несколько интересных юношеских сочинений Исраэля-Исера Ланде.

Город Хорал был маленьким городом. Согласно переписи 1897 года, в нем было 8000 жителей, четверть из них – евреи. Но в дедушкины времена евреев было меньше. Я помню, как число евреев в нашем городе возросло из-за увеличения сельскохозяйственного экспорта, так как сюда переехали люди, которые координировали экспорт сельскохозяйственной продукции в регионе – зерна, яиц и кур. Было много евреев, которым давали прозвища по названию продукции, которую они импортировали: «куриный», «яичный» и т. п. Немало было евреев, державших питейные дома. Когда мой дед поселился в Хорале, в городе жило около 200–250 семей. Прадед ребе Авраам был, по-видимому, сам довольно состоятельным человеком, так как содержал дома даяна{23} для вынесения галахических решений{24}. Сыновья его были людьми зажиточными, а зятья – либо раввинами, либо предпринимателями, купцами и управляющими.

Мой дядя, ребе Пинхас Островский из Рамен (он и его жена были убиты во время погрома 1905 года), был управляющим знаменитого князя Мещерского{25}. Мой дядя, р. Йосеф-Хаим Мадиевский, был купцом и казенным раввином в городе Гадяче Полтавской губернии. Младший сын р. Элиэзер-Моше Мадиевский унаследовал место своего отца, он был раввином в Хорале, а также казенным раввином, богатым купцом, набожным, властным и просвещенным человеком.

Хорал был типичным украинским уездным центром. В центре города были магазины, большинство из которых принадлежали евреям. Большинство еврейских домов также стояло вблизи центра города. В городе жили украинцы и русские. И мы, после того как вынуждены были покинуть дом деда, переехали из центра в один из домов на окраине.

Город Хорал стоит на двух реках. Одна называется Хорал и протекает в трех километрах от города. Вторая – Голубиха, относительно широкая, и через нее перекинут большой деревянный мост. Воду для питья жители города обычно черпали из источника (по-украински «крыница»). Я рассказываю об этом, так как две речки и источник часто были проблемой в составлении бракоразводных документов. Как известно, в разводном письме надо написать: «город, который находится на такой-то реке», и указать название водоема, который снабжает жителей города водой. Хасидские раввины избегали давать разводное письмо в Хорале, чтобы оно не было признано негодным, так как река Хорал была очень далеко от города. Однако один раз, когда через город провозили государственного преступника по этапу на каторгу в Сибирь, а за ним приехала его жена и попросила развода, раввин и судья (мой дядя Элиэзер-Моше и ребе Шмуэль Гурарье) решили, что в этом случае они должны дать разводное письмо, и я участвовал в раввинском суде, который должен был вынести постановление о разводном письме и его форме. То был единственный случай в моей жизни, когда я использовал свои полномочия раввина, имеющего право выносить галахические постановления. Это было летом 5662 (1902) года.

Община Хорала была, как уже говорилось, небольшой и относительно молодой. Я думаю, она образовалась в начале XIX века, не раньше. Но в хорольском округе и области были более старые общины. Каждое лето отец вместе с резником{26}, ребе Моше Каштаном, ездил по области собирать деньги из кружек Меира-чудотворца{27} колеля{28} Хабада{29}, а также деньги на содержание раввина{30}. Отец, который знал о том, что я с детства интересовался историей, в мельчайших подробностях рассказывал мне о кладбище в местечке Драбова, о древних надгробьях времен Хмельницкого и более ранних эпох. В этом местечке, рассказывал отец, община существует уже 250, а то и 300 лет. Каждый раз, что он туда попадал, он был удручен видом древних надгробий и сожалел, что они разрушены или разрушаются.

Наша община не выделялась ни учеными, ни просветителями. Как я уже упоминал, город был центром сельскохозяйственного импорта. Большинство еврейского населения до 80-х годов было перемешано с христианским. Нередким явлением была перемена веры.

Я помню, недалеко от нашего города была деревня Вишняки и возле местной церкви были могилы двух известных евреев, которые в старости переменили веру; один из них был зять раввина ребе Озера из Миргорода, известного в свое время раввина и хасида, который умер на месяц раньше моего деда ребе Авраама. Говорили, что он крестился, когда был глубоким стариком, за 70 лет.

Кроме нашей разветвленной семьи, к которой принадлежали семьи Мадиевских, Островских, Баткиных, Динабургов и Голдиновых, в городе насчитывалось еще несколько важных семейств. Об этих людях рассказывали много забавных историй. Я помню историю о старой женщине, которая, прежде чем покинуть этот мир, захотела исповедаться в грехах. Для этого она пригласила домой раввина и всех глав общины и объявила, что хочет признаться в дурных поступках перед лицом общества и общины. И сделала так: при всех собравшихся обратилась к своей подруге, уважаемой женщине, матери одного из наиболее видных семейств, и сказала ей: «Ты помнишь, когда мы были молодыми, мы проходили через Вишняки, и там был тот священник, который умел соблазнять души в христианскую веру? Он был очень красив и пригласил нас переночевать в его доме. Ты помнишь? Я не согласилась, а вот ты – согласилась!» Нечто подобное она сказала и одному уважаемому горожанину: «Ребе Элиэзер, ты помнишь, как когда-то, много лет назад, у тебя жил коммивояжер, а потом он заболел и умер. А потом пришли его наследники и сказали, что у него большой капитал, помнишь? Ты клялся, что у него не было наличных денег и что ты их не трогал; и тебя оставили в покое! Помнишь? А потом ты построил себе особняк!» Так она ходила, перечисляла грехи городских жителей, рассказывала об их «прежней жизни» и раскрывала их «преступления»…

Городской раввин обладал большим авторитетом. Тем не менее имелась довольно большая прослойка людей, чьи взгляды были неудобными для неограниченной власти городского раввина, тем более, что он был казенным раввином и богатым торговцем. Однако сравнительно долгое время оппозиционеры не имели никакого влияния.

Все горожане принадлежали к хабадской ветви хасидизма. 19 кислева и 10 кислева{31} отмечались праздники, вполне способные посоперничать с Пуримом{32} и Симхат Торой{33}. Противников хасидизма в городе почти не было. Как исключение, во времена моего детства был один меламед{34}, ребе Лейб Хадвин, которого называли «желтый меламед»; он был миснагедом{35} и осмеливался подтрунивать над хасидами и праздником 19 кислева. Как-то раз он был за это жестоко наказан – так, что история даже дошла до суда.

Дело было так: в начале 1890-х, по-моему, в 5652 (1891) году, 19 кислева, будучи в приподнятом настроении, меламед околачивался среди хасидов, отпускал шуточки в адрес ребе и потешался над праздником, который празднуют в честь освобождения Старого ребе. Воспитанники хасидской школы поймали его, сорвали с него одежду меламеда, спустили ему штаны и так отлупили его селедками, что он заболел. Меламед подал на них в суд и требовал компенсации. Суд обязал виновных выплатить ему 175 рублей – этой суммы ему хватило на то, чтобы выдать замуж трех дочерей, как раз достигших брачного возраста. С тех пор городские хасиды старались не пускать миснагдим на празднование 19 кислева. Про этот суд даже писали газеты (по-моему, газета «Восход»{36}). С тех пор ребе Лейба-меламеда – Лейба Хадвина – называли не «желтый меламед», а «битый меламед».

Не помню, чтобы во времена моего детства в нашей общине было изобилие религиозных и культурных общественных организаций. Была одна синагога, а потом построили новую синагогу; еще была «богадельня»: приют для бродяг и нищих – дом, состоящий из трех маленьких комнатушек. Он стоял во дворе возле старой синагоги, которая когда-то, как мне рассказывали, принадлежала моему деду, а потом родственники продали ее общине. В том же дворе была «бойня для птицы».

Глава 2. Дом и семья

Я был вторым по счету сыном в семье. Со старшим братом у нас была разница в возрасте полтора года, с младшим – два года и два месяца.

Отец, как я уже рассказывал, воспитывался в доме деда. Он рос сиротой, его мать вышла замуж за другого человека. По натуре отец был молчалив, раздражителен и скрытен. Человеком он был обидчивым, но безобидным. Он старался казаться простодушным, свою подлинную сущность скрывая даже от самых близких.

Вот некоторые характерные для него черты. Обычно вечером сразу после ужина он ложился отдохнуть и спал примерно с восьми до десяти или с семи до девяти. Потом, когда мы уже все спали, он вставал, зажигал маленькую керосинку и садился за книги часов на шесть, до трех часов ночи, а иногда до пяти, а потом ложился спать еще на два часа. Как правило, он спал час или два после полудня, два часа после ужина и два часа ранним утром.

Книги, которые он изучал, были всегда одни и те же. Прежде всего: «Мидраш Раба»{37} и «Ялкут Шимони»{38}. Затем хасидские книги: «Толдот Яаков Йосеф»{39} и книги Старого ребе – «Тания»{40} и «Ликутей Тора»{41}. Из книг Среднего ребе: «Биурей Зохар»{42} и «Кунтрес ха-хитпаалут»{43} с разъяснениями ребе Гилеля{44} из Парича{45}, которую он знал наизусть, вдоль и поперек. Каждый день он учил мишнайот без комментариев и лишь иногда изучал «Тиферет Исраэль»{46}. Он учил также и Талмуд{47}. У него был маленький Талмуд, в котором были только комментарии Раши{48}. Ночью ОН ПОСТОЯННО читал книгу «Зохар»{49}.

Он стремился ни о ком не говорить плохо. Более того, он упоминал о других людях лишь хорошее. Он испытывал неловкость, говоря в единственном числе про человека, с которым он на Вы. Поэтому он почти всегда использовал форму множественного числа, особенно если говорил про знатока Талмуда («они сказали»).