Полная версия

Нормативно-правовое предписание. Природа, типология, технико-юридическое оформление

Таким образом, отраслевая система законодательства выступает как некое промежуточное, переходное явление между системами права и законодательства, между содержанием и формой права. С одной стороны, она, безусловно, состоит из конкретных законодательно оформленных положений, с другой стороны, положения эти теоретически вырваны из контекста и сгруппированы в зависимости от их содержания. Признавая НПП начальным элементом этой системы, мы тем самым получаем возможность исследовать совершенно особую специфическую природу этого правового явления.

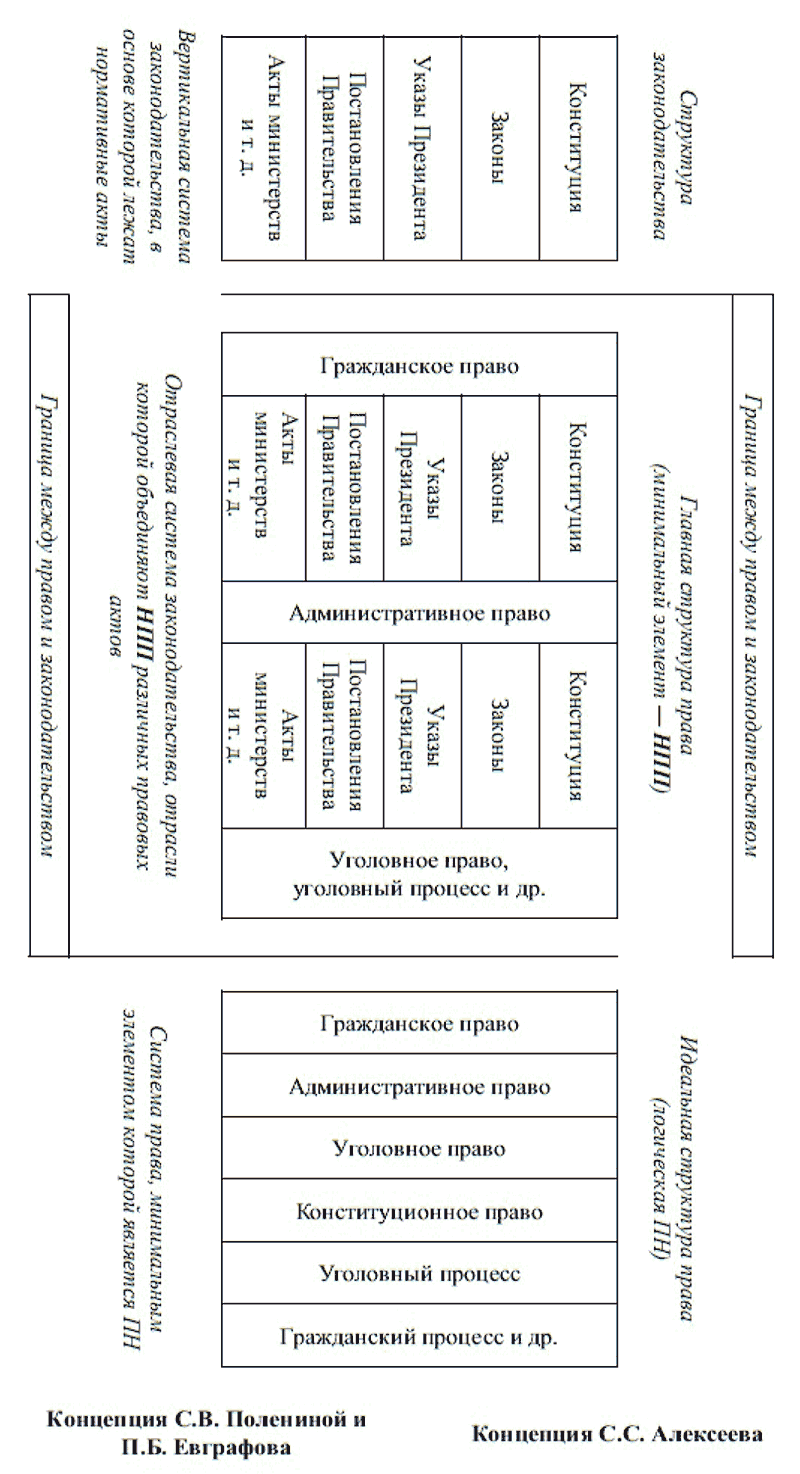

Достаточно показательным представляется тот факт, что рассмотренная выше концепция С. С. Алексеева содержит, в принципе, сходный взгляд на проблему. По сути, ученые предлагают аналогичные схемы с той только разницей, что один помещает ее в систему права, а другие – в систему законодательства.

НПП в понимании С. С. Алексеева относится не к законодательству как системе нормативных актов и не к праву как идеальной системе. Главная структура права (как и отраслевая система законодательства в ранее используемой терминологии) находится как бы между законодательством и логически стройной, «идеальной», системой права, группируя по содержанию непосредственно изложенные в законе НПП (см. схему). Различия заключаются, прежде всего, в том, что С. С. Алексеев, относя НПП к системе права, делает акцент на содержательной, а не на формальной, стороне НПП.

Нетрудно заметить, что подобный «круговорот идей» возникает достаточно часто. Кроме приведенного примера можно назвать и другие. Так, нами рассматривалась точка зрения В. К. Бабаева, сог ласно которой разноуровневые явления – НПП и ПН – образуют основу системы права. Аналогичным образом некоторые ученые называют в числе элементов системы законодательства и норма тив ный акт в целом и отдельные НПП[65]. Естественно, оценивая эту позицию, можно привести те же самые аргументы: правовой акт – совокупность НПП, не может признаваться логически неделимым элементом системы одновременно с составляющими его НПП.

Очевидно, такая ситуация в науке вполне закономерна. Изучая ту или иную проблему, каждый исследователь вырабатывает собственный взгляд на нее, при этом схватывая, освещая реальные, действительные черты и особенности объекта. Если выявить то общее, что присутствует во всех или в большинстве концепций, станет ясна сама природа исследуемого явления. А поняв эту природу, можно выбрать тот подход, который с методологической точки зрения является более удачным, т. е. больше способствует ее раскрытию. Именно поэтому «создание понятия не есть результат труда лишь одного ученого, а является продуктом развития всей науки»[66].

Применительно к тому спектру взглядов, краткий обзор которых был проведен нами, можно сделать вывод, что, несмотря на значительный разброс мнений (НПП рассматривается как основа системы законодательства, ее части, нормативного акта, системы права, одной из подструктур системы права, обеих систем одновременно), большинство авторов высказывают, как минимум, две общие идеи:

1) НПП невозможно отождествить только с формой или только с содержанием права;

2) понятием «НПП» охватывается весь массив велений законодателя, включающий в себя далеко не только ПН.

К подробному исследованию второго вывода мы обратимся несколько позже (в § 3 настоящей главы). А чтобы достаточно наглядно осветить первый, наилучшим образом, как уже говорилось, подходит взгляд на НПП как начальный элемент отраслевой системы законодательства.

Последняя, повторимся, служит промежуточным, переходным звеном между системами права и законодательства и состоит из реальных единиц правового текста, теоретически объединяемых в отрасли и институты.

Учитывая названную особенность отраслевой системы законодательства, можно говорить о специфической природе НПП.

С одной стороны, НПП не всеми признается элементом законодательства (при сугубо формальном подходе к нему – как системе нормативных актов, построенной по иерархическому или федеративному принципу), но сам правовой акт, лежащий в основе этой системы[67], представляет собой не что иное, как текст, состоящий из отдельных правовых высказываний – отдельных велений законодателя.

С другой стороны, первичным звеном системы права считается не НПП, а ПН, но говорить о ПН мы можем, лишь основываясь на конкретных правовых велениях, непосредственно выраженных в законодательстве[68], т. е. на НПП.

В научном исследовании не всегда уместны образные сравнения, метафоры, однако иногда они помогают яснее выразить ту или иную мысль. НПП представляет собой мельчайшую частицу – квант, из которого складываются атомы правовой материи. Элементом («атомом») системы права является ПН, НПП же может рассматриваться как составляющая элемента («квант»).

Итак, и ПН (содержание), и нормативный акт (форма) строятся из НПП. Существование систем права и законодательства, их центральных элементов, таким образом, невозможно без НПП. Отсюда, можно предположить, что НПП, являясь начальным звеном лишь отраслевой системы законодательства, как бы одновременно связано с обеими рассматриваемыми системами (и с содержанием, и с формой права).

В результате НПП выступает как универсальная категория, объединяющая систему законодательства и систему права. Это своего рода «строительный материал», без которого начальные элементы этих систем немыслимы.

Тот факт, что НПП нельзя однозначно отнести к форме или к содержанию права, не противоречит логике исследования. Рассмотрение формы и содержания по отдельности – это всегда научная абстракция[69]. В этом смысле абстрактны понятия системы права и системы законодательства. В действительности они, взятые в отдельности, не существуют. Они необходимы для детального изучения всех аспектов реально существующего действующего права. Мельчайшим элементом этого реально, объективно существующего права и является НПП – минимальное веление законодателя. Говоря о нем, мы не стремимся различать формальный и содержательный аспекты, потому что как работающий компонент права, как правовое явление, а не его теоретическое понятие НПП существует только в единстве формы и содержания.

Нельзя поэтому согласиться с высказанным в литературе мнением, что НПП имеет неправовую природу и не может рассматриваться как элемент объективного права[70]. Наоборот, его природа – самая что ни на есть правовая, оно выступает как «живая клеточка правовой материи», мельчайшая частица реально существующего права.

Итак, на уровне более или менее крупных структурных образований (таких, как нормативный акт, ПН, правовой институт) условное разделение формы и содержания, отдельное исследование формальных и содержательных аспектов, разумеется, необходимо. Но нельзя забывать, что разделение это условно, что в реальной жизни изучаемое явление существует в неразрывном единстве формы и содержания. Категория НПП позволяет подчеркнуть это единство на уровне мельчайших элементов объекта.

В то же время, переходя на язык научных абстракций, мы встаем перед необходимостью найти в системе соответствующих теоретико-правовых категорий место для НПП. Помещая его в систему законодательства (форму), мы руководствуемся несколькими соображениями:

1) место начального элемента системы права достаточно прочно занимает ПН, а соотносимая с ней категория, обозначающая минимальный элемент системы законодательства в теории, как отмечалось, отсутствует[71];

2) исследование НПП как элемента системы законодательства дает возможность наилучшим образом раскрыть природу этого явления.

Включая НПП в систему законодательства, мы подчеркиваем тем самым его связь с непосредственным волеизъявлением законодателя, его живой, подвижный характер (но «подвижный» не в силу саморазвития содержания в отрыве от формы, а «подвижный» только при условии и в силу изменения формы).

Безусловно, определенный акцент на форме в этом случае все равно делается. Однако для этого есть свои основания. Дело в том, что взаимодействие содержания и формы в праве имеет свои особенности. Общефилософские положения об определяющей роли содержания по отношению к форме, о том, что содержание, изменяясь, ломает форму, а форма, как правило, отстает от содержания в своем развитии[72], применимы к описанию динамики права лишь с некоторыми оговорками. В процессе развития изменяется, в первую очередь, не само содержание права, а общественные потребности, общественные отношения, требующие нового нормативного урегулирования. Содержание же права, несмотря на это, в целом остается неизменным до тех пор, пока законодатель не внесет в него изменения[73]. Именно деятельность законодателя является источником появления НПП, ключевым моментом в его существовании. Она одновременно выступает как конечный пункт процесса правообразования и как начальный пункт самостоятельной жизни НПП. Импульс развития права идет, таким образом, не «изнутри» (не из содержания права), а «извне» (от регулируемых общественных отношений). Можно заключить поэтому, что определенный «перекос» в сторону формы существует в праве объективно[74]. И именно этот «перекос», эту «особую содержательность» формы права мы подчеркиваем, помещая категорию НПП («живого», нерасчленяемого элемента, «атома» права) в систему законодательства. Тем самым преодолевается взгляд на законодательство как застывшую форму права. Именно поэтому, включая НПП в систему законодательства, мы, тем не менее, называем их не законодательными[75], а правовыми предписаниями.

Итак, анализ существующих концепций НПП позволяет заключить следующее. В самом общем виде НПП должно признаваться начальным элементом системы законодательства. Это дает возможность подчеркнуть связь правовых велений с текстом нормативных актов, а также выделить в законодательстве категорию, корреспондирующую ПН как начальному элементу системы права.

Однако при более глубоком рассмотрении возникает необходимость уточнить принятую концепцию, признав НПП элементом лишь отраслевого среза системы законодательства, основываясь на том, что:

– именно здесь наиболее отчетливо проявляются возможности его самостоятельного функционирования как элемента системы[76];

– такой подход наилучшим образом позволяет продемонстрировать природу НПП, единство содержания и формы в нем.

Подобное стремление одновременно использовать несколько концепций НПП представляется оправданным в связи с тем, что НПП, как и каждое явление объективной реальности, нуждается в многостороннем исследовании. «В каждый момент мы имеем лишь определенное число образов реальности… Эти образы являются “аспектами вещи”. “Аспект” принадлежит вещи, это, если говорить грубо, часть вещи. …Это является наиболее часто встречающейся причиной наших ошибок, поскольку заставляет нас думать, что для того, чтобы убедиться в истинности идеи, достаточно убедиться в ее “реальности”, т. е. в том, что она отражает какой-либо “истинный аспект”, не заботясь при этом о целостности идеи, которая достигается путем сопоставления ее не только с отражаемым ею “аспектом”, но и с основной особенностью реальности, которая заключается в том, что реальность существует “в целом” и, следовательно, всегда имеет “другие аспекты”»[77].

Учитывая сказанное, хотелось бы выделить те аспекты понятия НПП, которые, как нам кажется, могут быть освещены с позиции предлагаемого подхода.

Итак, термином «НПП» можно оперировать:

1) исследуя систему права (имея в виду минимальное веление законодателя, из которого складывается правовая материя и, в первую очередь, ее начальный, основополагающий элемент – ПН);

2) рассматривая его как структурную часть, единицу нормативно-правового акта, образующую в сочетании всех своих видов последний как систему;

3) изучая проблему единства, целостности, согласованности законодательства как системы (здесь НПП выступает не как часть конкретного правового акта, а как основа, минимальный компонент всей системы законодательства);

4) используя его в качестве категории законодательной техники (учитывая, что именно формулированием конкретных НПП занимается законодатель в ходе нормотворческого процесса);

5) и, следовательно, представляя НПП категорией правовой науки.

Термин «категория» шире, чем «понятие». Только наиболее общие, предельно широкие правовые понятия называются правовыми категориями[78]. Таковым является, по нашему мнению, НПП, выступающее одновременно и как понятие науки и как работающий компонент права.

§ 2. Признаки и определение нормативно-правового предписания

Обосновав общую концепцию исследования, необходимо непосредственно обратиться к признакам изучаемого явления и определению его понятия (как того требует формально-юридический метод).

В теории НПП этот вопрос нельзя считать достаточно разработанным. Несмотря на значительную популярность понятия НПП в научной литературе, количество различных его определений невелико. Во многих исследованиях, связанных с данным понятием, дефиниция НПП вообще отсутствует[79]. Большинство авторов ограничиваются цитированием двух общеизвестных определений – А. В. Мицкевича[80] и С. С. Алексеева[81], не формулируя при этом собственного. Даже работы А. Л. Парфентьева[82], Т. Н. Мирошниченко[83], Ю. В. Блохина[84], А. П. Заеца[85], специально посвященные данной тематике, обходятся без авторской дефиниции НПП, исследуя лишь признаки, выводимые из перечисленных определений.

Причины такой ситуации, как представляется, следует видеть в том, что уже в первой в отечественной правовой науке дефиниции НПП А. В. Мицкевичу удалось подчеркнуть все основные моменты, наиболее важные для понимания сущности НПП вне зависимости от подхода к данному понятию.

Согласно определению, данному А. В. Мицкевичем, НПП – это то или иное логически завершенное положение, прямо сформулированное в тексте акта государственного органа и содержащее обязательное для других лиц, организаций решение государственной власти[86]. Обычно в литературе указывается на две основные черты НПП, зафиксированные в этой дефиниции:

– общеобязательное решение государственной власти (государственно-властное веление);

– грамматическая выраженность в тексте акта государственного органа[87].

Первый из этих признаков, характеризуя содержание НПП, сближает его с ПН. Второй признак освещает формальную сторону НПП. Именно сочетание указанных свойств НПП и определяет его качественное своеобразие в ряду таких правовых явлений, как ПН и нормативный акт[88]. И именно эти свойства определяют то главное в сущности НПП, что признается, как было показано, абсолютным большинством исследователей, – неразрывное единство формы и содержания.

Принципиальное значение названных двух положений несколько затеняет третий признак, который может быть выведен из определения А. В. Мицкевича:

– логическая завершенность веления.

Второе общеизвестное определение было предложено С. С. Алексе евым. В соответствии с ним НПП – это элементарное, цельное, логически завершенное государственно-властное веление нормативного характера, непосредственно выраженное в тексте нормативно-правового акта[89]. В нем, кроме названных А. В. Мицкевичем трех признаков, выделяются еще три:

– нормативный характер;

– цельность;

– элементарный характер.

Существуют и другие определения. Н. Н. Вопленко понимает под НПП правотворческое веление общего характера, содержащееся в тексте источника права и выступающее в качестве логически сформулированного требования, подкрепленного возможностью государственного принуждения[90]. Автор выводит из своего определения следующие признаки:

1) властное веление общего характера;

2) правотворческое оформление в виде содержания официальных источников права;

3) опора на возможность государственного принуждения.

В. М. Сырых определяет НПП как цельное, логически завершенное и формально закрепленное в тексте нормативно-правового акта властное веление правотворческого органа[91]. По мнению В. В. Лазарева и Т. Н. Радько, НПП – это государственно-властное веление, получающее логически завершенное, формально определенное закрепление в официальном тексте[92]. К уже названным признакам здесь прибавляется – формальная определенность.

В литературе называют и другие признаки НПП. Так, А. Л. Парфентьев выделяет три признака:

1) государственно-властное веление, представленное непосредственно в тексте правового акта;

2) такой первичный элемент системы законодательства, в котором выражается определенное правовое отношение между субъектами права;

3) имеет двойственную природу: с одной стороны, включается в ту или иную часть внешней структуры акта (статью, пункт и т. д.), с другой – выступает в качестве элемента внутреннего содержания акта[93].

Очевидно, здесь можно говорить не о трех, а о пяти характеристиках НПП:

– государственно-властное веление;

– непосредственная представленность в тексте правового акта;

– первичный элемент системы законодательства;

– выражение определенного правового отношения между субъектами права;

– двойственная природа.

А. П. Заец, рассматривая юридическую природу НПП, акцентирует внимание на двух основных чертах:

– правовом характере и

– нормативности[94].

В качестве главной черты называет нормативность НПП и П. Б. Евграфов, указывая, что последняя непосредственно вытекает из нормативности государственной воли, составляющей содержание НПП[95].

Рассмотрим, что представляет собой каждый из перечисленных признаков.

1) Государственно-властное веление – это один из двух основных признаков НПП. В отечественной правовой литературе понятие веление государственной власти достаточно подробно рассмотрено применительно к категории ПН. Связь ПН с государством анализируется с помощью понятий «государственно-волевой характер»[96], «государственная обязательность»[97], «государственно-властный характер»[98], «устанавливаемость государством»[99], «связь процесса формирования ПН с государственными органами»[100]. Проблема связи НПП с государством вытекает из проблемы соотношения государства и права в целом и, следовательно, не может рассматриваться с помощью одной категории приоритета[101]. Однако формальная зависимость НПП от государственных органов как на стадии создания, так и на протяжении всего времени действия очевидна. Зависимость эта проявляется в двух аспектах:

– НПП устанавливаются государством;

– обеспечиваются силой государства.

Следует согласиться с В. Н. Карташовым в том, что для характеристики современного права термин «государственно-властное веление» становится слишком узким. НПП содержатся в нормативных актах органов местного самоуправления, негосударственных организаций и т. п. Правильнее поэтому называть их властными велениями[102]. Использование традиционного термина «государственно-властное веление» в настоящей работе объясняется, в первую очередь, стремлением указать на то, что НПП – это веления не только устанавливаемые, но и признаваемые, поддерживаемые государством, опирающиеся на его авторитет.

2) Опора на возможность государственного принуждения является одним из важнейших признаков права в целом, условием его существования и функционирования как общеобязательного регулятора поведения людей.

Однако, указывая в качестве главного признака, что НПП является велением государственной власти, мы, в первую очередь, имеем в виду его обеспеченность, гарантированность принудительной силой этой власти. Властность веления подразумевает его обязательность[103], а следовательно, защиту со стороны государства.

3) Называя в качестве признака НПП его правовой характер, А. П. Заец также подразумевает, что НПП устанавливаются государством, обеспечиваются мерами государственного воздействия и являются поэтому общеобязательными требованиями[104]. Очевидно, аналогичный смысл вкладывается в понятие «государственно-властное веление».

4) Второй определяющий признак НПП – непосредственная выраженность в тексте нормативно-правового акта. М. М. Бахтин писал, что текст – это первичная данность для лингвистики, филологии, литературоведения, истории, права и вообще всего гуманитарно-философского мышления, он «является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления»[105]. Именно поэтому «не следует рассматривать законодательный текст как нечто сугубо формальное, чисто документальное. В законе нет ничего иного (ни большего, ни меньшего), кроме того, что выражено в тексте – в словах, словесных формулировках. Только и исключительно через них закон раскрывает свое содержание, “входит” в общество, в жизнь людей»[106]. Образно говоря, право[107] – это не мысль законодателя, это его слова.

5) Вероятно, двойственная природа, выделенная А. Л. Пар фентьевым в качестве признака НПП, представляет собой не что иное, как единство формы и содержания НПП, которое следует из сочетания двух его основных черт.

6) В качестве одной из главных черт НПП выступает нормативность[108]. Сущность этой категории заключается в направленности на регулирование вида общественных отношений, внесение в них общеобязательного порядка, установленной меры[109]. Это внутреннее качество НПП оформляется внешними признаками нормативности. По поводу определения количества этих признаков в литературе существует две основных точки зрения. Автором первой является И. С. Самощенко, выделивший два главных признака: (а) неконкретность (неперсонифицированность) адресата и (б) периодичность (постоянный характер) действия[110]. А. В. Мицкевич добавил к ним третий признак: (в) сохранение действия независимо от исполнения[111].

Отмечая достаточно спорный характер последней позиции, А. П. Заец указывает, что идея А. В. Мицкевича является плодотворной, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на сохранении действия НПП как на конечном результате, итоге влияния регулируемых отношений на эти НПП[112]. Поэтому многие правоведы вслед за А. В. Мицкевичем перечисляют три названных признака нормативности[113].

Однако другие ученые считают выделение третьего признака излишним. По мнению И. С. Самощенко, периодичность действия НПП охватывает как возможность неоднократного применения, так и то, что НПП не исчерпывается однократным исполнением[114]. Ю. В. Болхин указывает, что признак периодичности имеет несколько значений. В одних случаях он означает повторность, неоднократность применения НПП, в других – непрерывность, постоянство их действия[115]. В связи с этим именно неконкретность адресата и возможность неоднократного применения НПП рассматриваются как общеродовые, универсальные признаки нормативности[116].

7) Формальная определенность, по мнению Н. Н. Вопленко, проявляется в том, что:

– НПП издаются или санкционируются строго определенными органами,

– в четко определенном порядке,

– выражаются в формализированных источниках,

– вступают в силу и прекращают свое действие в соответствии с установленной юридической процедурой[117].

П. Е. Недбайло указывает также на то, что они устанавливают точно определенные права и обязанности участников общественных отношений[118]. Следует, однако, согласиться с О. Э. Лейстом в том, что подобная абсолютизация формальной определенности НПП (и права вообще) недопустима и приводит к преувеличению их императивности (в том числе и норм, предоставляющих различные права)[119]. Формальная определенность понимается большинством авторов именно как «определенность правовых норм (читай «НПП». – М. Д.) по форме, т. е. понятие, не затрагивающее логико-юридическое содержание нормы»[120]. Исходя из этой позиции, ясность, четкость, недвусмысленность – одним словом, определенность содержания[121] НПП – это, скорее, не признак, а требование, обусловливающее эффективность его действия.

Таким образом, в признак формальной определенности НПП можно включить следующие элементы:

– НПП издаются управомоченными органами в строго определенном порядке;

– находят свое отражение в нормативных актах (определенной юридической силы и сферы действия во времени, в пространстве и по кругу лиц).