Полная версия

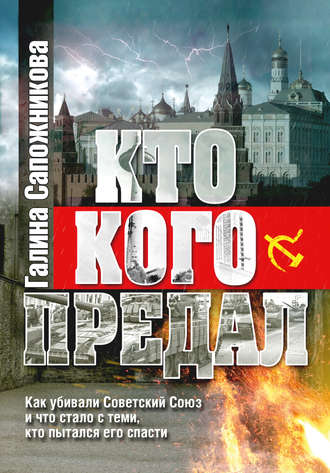

Кто кого предал

– А то, что Горбачев очень тесно контактировал сначала с Рейганом, потом с Бушем и беспредельно им доверял? Понимал ли он, что американцы его переиграют?

– Две великие державы, от которых зависит судьба мира, начали говорить, доверяя друг другу, – в этом колоссальный прорыв Горбачева. А вот кто кого переиграл – это вопрос большой.

– Вокруг Михаила Сергеевича было две группы. Одна либеральная – Яковлев, Шеварднадзе. Другая – та, что была потом ближе к ГКЧП. Но Яковлев всегда был близок к Горбачеву. И несколько раз открыто говорил, что его цель была «сломать хребет тысячелетней российской государственности и уничтожить коммунистическую систему изнутри».

– Я никогда не слышал, чтобы Яковлев это говорил. Но если он это сказал, это просто дикость. Нельзя верить словам, нужно верить документам. То, что Яковлев говорил о ленинско-сталинском фашизме, я точно помню. Мы разводили руками. Но представление о том, что Яковлев чуть ли не архитектор перестройки – это слишком большое преувеличение. Сейчас все действуют по принципу гэкачепистов: вали все на Горбачева. Это глупо, контрпродуктивно и провокационно.

«Он за это заплатил»– Если до Горбачева дошла информация о том, что в Вильнюсе стреляли с крыш, почему он тогда не защитил «Альфу»?

– Это одна из причин, почему он не отправил в отставку Язова и никого не стал преследовать. Потому что поднялся визг и против Горбачева, и против Советской армии.

– Почему Михаил Сергеевич не обвинил в этой провокации литовские власти?

– Ему поступали самые противоречивые данные из разных источников. И он взвешивал: а что было бы, если бы там ввели президентское правление? Горбачев, не введя президентское правление, избежал гражданской войны в Литве.

– Тогда зачем он посылал туда десантников?

– Давайте скажем, что во всем виноват Горбачев, он «предатель», – как это сейчас пишут в газетках. Я это опровергать не собираюсь.

– Но его вина как политического лидера однозначна…

– Фактическая вина Горбачева во всех бедах, которые произошли, несомненна, он за это уже заплатил.

Глава 2

«Литовский синдром» 25 лет спустя

Cценарии всех ЧП на территории бывшего СССР были похожи: Михаил Сергеевич Горбачев постоянно спал и был вроде как ни при чем, армия решала вопросы по своему разумению, а мирное население исключительно пело песни, нацепив на грудь разноцветные ленточки… Но вот что интересно: в декабре 1-991-го Горбачев со сцены ушел, а спектакли на территории бывшего СССР продолжились. Особенно в той части, которая касалась ненасильственных способов свержения власти. Подозрения о том, что с самыми первыми опытами «цветных» революций мы «имели счастье» встретиться еще в конце 80-х, в виде «поющих» революций в Прибалтике, возникали уже давно. Но автор всей этой технологии, американец Джин Шарп, лично мне на таллинских улицах ни разу не встретился. А оказалось, что искать его надо было не в Таллине, а в Вильнюсе.

Аудрюс Буткявичюс: «Мы испортили русским картинку»

Выяснилось это случайно – в интервью с политтехнологом Аудрюсом Буткявичюсом, который в начале 90-х занимал в Литве должность директора Департамента охраны края и которого, кстати, называют главным режиссером той январской драмы.

Личность яркая и неординарная, по образованию – врач-психотерапевт, он в 2000 году дал весьма откровенное интервью литовской газете «Обзор», в котором признался в том, что 13 января 1991 года на жертвы среди гражданского населения пошел сознательно. О чем не жалеет: эти смерти «нанесли такой сильный удар по двум главным столпам советской власти – армии и КГБ», что те уже не оправились. «Да, я планировал, как поставить Советскую армию в очень неудобную психологическую позицию, чтобы любой офицер стал стыдиться того, что он там находится». Надо признать, ему это удалось… Потом Буткявичюс говорил, что журналистка все выдумала и даже немножко сошла с ума, но опровержения у газеты так и не потребовал.

Любимый ученик Джина Шарпа Аудрюс Буткявичюс теорию своего учителя успешно применил на практике. Фото Г. Сапожниковой.

Мы встречались с ним несколько раз, каждый раз возвращаясь к одной теме, – так что беседа, которую вы прочитаете ниже, составлена из нескольких интервью. Мы ругались и ссорились, четко понимая, что навсегда останемся по разные стороны баррикад, – что, впрочем, не мешало нам разговаривать, потому что противника, тем более умного и опытного, следует уважать.

Это не было революцией!– Как же я хотела посмотреть на человека, который видел живым Джина Шарпа!

– Не только видел, но даже был у него в гостях! В середине девяностых я работал у него целый год в Бостоне, в Институте Альберта Эйнштейна.

С Джином Шарпом и его коллегами мы начали переписываться еще в 1987 году. Я тогда трудился в лаборатории – психологических и социологических исследований в Каунасском кардиологическом институте, меня интересовала психологическая война, а он создавал технику, позволяющую использовать большие группы людей при гражданском неповиновении властям. Я в то время лез в политику, мне это стало интересно.

– Как же вы в годы тотального, как рассказывают, контроля умудрились свободно общаться с иностранцами?

– Были письма, выезжали за рубеж люди. Литовская эмиграция была достаточно большой. Первый раз мы увиделись с Шарпом уже в Вильнюсе. Он сам приехал сюда в феврале 1991 года.

– В самое что ни на есть время «поющей» революции?

– Это не было революцией. Это была еще одна волна национально-освободительного движения. После того, как Речь Посполитая была разделена, каждые 30 лет у нас были восстания. В 1795 году, в 1830-м и так далее.

– Было ли то, что мы наблюдали с 1988 по 1991-й на территории Прибалтики, изготовленной по классическому рецепту Джина Шарпа «цветной» революцией? Той, что потом повторилась в Сербии, на Украине, в Киргизии и Грузии?

– Точно нет! Мы использовали много техник, которые описывал Шарп. Но этими техниками пользовались люди в разных странах – и буддистские монахи, и студенты во время сопротивления в Чехии и Польше, и даже в разных странах Африки. Просто Шарп объединил весь этот опыт и создал стройную теорию, сделав настоящую стратегию психологической войны, когда гражданское неповиновение используется как главное оружие. Он создавал инструмент, помогающий людям бороться против властей, за свои идеалы. Это не научный подход, а скорее религиозный.

Я был счастлив тем, что занялся этим серьезно. Имея медицинское образование с уклоном в психологию, я понял, как можно использовать идею. И что власть очень зависит от людей. Стоит человеку перестать повиноваться, как вся сила власти уходит. Научить человека не бояться, чувствовать локоть рядом стоящего – вот это была моя задача. Сам Шарп таких вещей никогда не организовывал. Он просто гениально понимал важность этого процесса. Получился совсем неплохой конгломерат: с одной стороны, люди готовы были принимать его теорию на вооружение. С другой – были книги и разработки Шарпа. И с нашей стороны – хорошая организационная сила.

«Мы переиграли Москву»– Вы работали параллельно во всех трех республиках?

– Когда мы начинали, в Латвии и Эстонии контактов у него не было. Практически мы приняли на себя роль распространителей его идей. В 90-х годах я стал директором Департамента охраны края, потом министром обороны Литвы. Создавая департамент, я решал для себя вопрос – как действовать? Копировать стратегию большого государства или создавать смешную армию, которая будет вооружена мушкетами XIX века, думая, что сможет что-то сделать против советских войск? Для себя я ответил однозначно, что таких ошибок, которые делали наши отцы и деды, мы себе позволить не можем.

Для нас очень важно было использовать приемы психологической войны. До августовского путча в Москве использование техник гражданского неповиновения было основной нашей стратегией. У нас были небольшие вооруженные подразделения, но они были больше предназначены для того, чтобы не дать повода говорить, что Литва не сопротивлялась оккупации. Шарп был одним из самых полезных людей, которые пришли нам на помощь. Очень часто его именем спекулируют, не понимая, что он всего лишь сформулировал принципы.

– Но технологии Шарпа исключают кровь. А 13 января 1991 года в Вильнюсе кровь пролилась…

– Вы неправильно поняли. Исключается возможность использовать вооруженные силы или причинять физический ущерб. Но если идет разговор о силе моральной, психологической, экономической, финансовой – то, наоборот, это все как раз является действенным началом. Мы достаточно хорошо знали, какие действия предпримет противник, надеясь на то, что в Литве произойдет конфликт между литовцами и русскими, и армия с целью защиты национального меньшинства придет наводить порядок. Советские структуры безопасности готовились к событиям именно по такому сценарию и пригласили в Литву иностранных журналистов засвидетельствовать правомерность использования военной силы. Но мы переиграли по-другому: убедили местных русских не участвовать в игре на стороне коммунистов. У Горбачева и его команды все было готово, кроме одного, – не появились русские, которые пошли бы на стычку с литовцами. А так как команда была уже дана, танки выехали и вонзились прямо в толпу людей, которые окружали телевизионную башню. Эту картину снимали иностранные журналисты и телевизионщики. Создавать что-либо нам было просто незачем.

– Почему же тогда вас называют режиссером тех событий?

– В действительности мы поменяли местами всего один кадр в замысле противника – не позволили местным русским участвовать в игре по сценарию Москвы и испортили им всю картинку. Вот в этом и была моя режиссура. Не я же дал команду палить из пушек в мирном городе! Я принимаю на себя ответственность только за то, что мы пользовались техникой ненасильственной борьбы в ситуации, когда люди могли погибнуть. У меня много русских друзей, которые в то время были вместе со мной. Я создавал тогда так называемый интернациональный батальон, в котором было очень много русских – 500 человек из Москвы и из Питера. Они смеялись, что я их брошу первыми против бронетранспортеров и танков. Потому что после этого я смог бы вовлечь в войну против коммунистов всю Россию. И они были правы, я бы сделал это.

Сценарии всех «цветных» революций были похожи, как и их последствия…Фото из архива Г. Сапожниковой.

«Стрелки были не наши»

– В суде по делу Альгирдаса Палецкиса выступали свидетели, которые подтвердили, что люди гибли не от рук советских военнослужащих. Пули летели с крыш домов, в спины.

– Бросьте вы эту чепуху. Я могу вам представить тысячу свидетелей того, что было все наоборот. Просто у Палецкиса есть какая-то группа поддерживающих его людей, которые потеряли все во время распада Советского Союза. И они теперь рассказывают ерунду. Все пули, которые были вынуты из погибших или раненых людей, находятся в материалах дела. Я, как человек, который точно знал, что будет происходить, был не заинтересован ни в каких действиях, которые помогли бы противнику доказать, что они имеют моральное, психологическое или юридическое право на нас нападать. Я могу вам ответить только за свою сторону: мы не стреляли и не имели такого намерения. Если кто-то докажет, что были какие-то стрелки, надо выяснять – чьи. Я точно знал, что будет происходить. Зная, что советская вооруженная техника готовится на выезд в город, я докладывал об этом Совету государственной безопасности. Мы приняли решение использовать гражданских лиц. И я всегда принимаю на себя ответственность за то, что мы пользовались техникой ненасильственной борьбы в ситуации, когда люди могли погибнуть. Но такое решение было принято. А говорить о том, что с нашей стороны использовалось еще что-то добавочное, в виде стрельбы, это вообще глупость. Я вам задаю встречный вопрос: кто дал команду выезжать бронетехнике в город? Кто дал команду стрелять из танковых пушек? Это же не я делал!

– Не вы… Вы, понимая, что там может быть месиво, тем не менее отправили к телебашне людей со своими ненасильственными методами, понимая, что те могут погибнуть.

– Да. Я от этой ответственности не бегу. Скажу вам более: если бы мы применяли другую технику защиты своего государства, погибло бы намного больше. Например, если бы решили защищаться, используя старые методы партизанской войны и начали стрелять из допотопных пушек. Или если бы придумали играть в войну и солдатиков – тогда бы погибло очень много людей. В данной ситуации погибло столько, сколько погибло. И ответственность за это ложится на людей, которые выгнали в мирный город военную технику.

Армия потеряла лицо– Совесть к вам по ночам не приходит?

– Ну ответьте на вопрос – кто, я командовал танками? Я дал приказ выводить бронетехнику? Я дал команду палить из танков и пушек? Когда я смотрел на это, я думал, что ребята в Москве сошли с ума. Так действовать можно было, только если они хотели помочь нам достичь независимости самыми быстрыми темпами. Что произошло после того, как советские войска в Вильнюсе напали на мирный город и невооруженных людей? Армия потеряла лицо.

– Но вы же в своих интервью поясняете, что это и была одна из ваших целей – подорвать два последних столпа советской власти – КГБ и армию. Значит, берете на себя долю ответственности…

– Они сами наступали на грабли везде, где только могли. Кто посылал их против людей в Праге? Или в Будапеште? Я хочу, чтобы вы поняли: в том, что мы тогда остановили здесь Горбачева и его команду, было больше заслуги ваших русских, чем нас. Надо было быть абсолютными дураками, чтобы таким образом отреагировать на происходящее. Они просто не поняли, что это не 1956 год в Венгрии, не 1968-й в Чехии. Они не поняли, что они стоят перед камерами CNN, ВВС и тележурналистов со всего мира.

– Как, кстати, вам удалось затащить в Вильнюс такое количество прессы?

– На границах стоял КГБ. Это советская власть затащила этих ребят сюда с желанием показать совсем другую картинку, чем та, которая происходила. Они хотели продемонстрировать, как происходит битва между литовскими националистами и русскоязычными. Но мы погасили этот возможный конфликт, и армия врезалась в абсолютно мирную толпу.

«Я был против всех этих понтов»– Вы довольны тем, что стало со страной, которую вы построили?

– Понятно, что нет. Я недоволен, потому что Литва потеряла главное, за что мы боролись: независимость. В свое время, когда Литва вступала в Евросоюз, я был одним из немногих, кто говорил, что этого делать нельзя. Когда Литва старалась изо всех сил догнать европейские стандарты, принимая на себя методы, которыми пользовались европейские страны, то есть беря все в долг, мы были очень жестко против. Мы все время критиковали власть за долги, в которые влезла Литва. За то, что ничего не было построено, что не было создано ничего из того, что бы могло наше государство вывести на новые рубежи. Просто все проедалось и проворовывалось. И то, что Литва покорно слушается сейчас господ из Евросоюза, – тоже один из самых больших грехов нынешних литовских властей. Про НАТО могу сказать то же самое. Шло постоянное прикрытие словом, что нам поможет НАТО. Сама проблема безопасности откладывалась в сторону. Людям показывали четырех пьяных пилотов из Румынии, которые выполняли миссию воздушной полиции над Литвой, как великое достижение безопасности, идущее от НАТО. Да, я был против всех этих понтов, если уж так говорить. Наверное, как раз потому и не играю в сегодняшней политике.

– Но если вы так недовольны нынешним положением дел – почему бы вам как политтехнологу снова не вспомнить техники Шарпа и не использовать разноцветные ленточки? Простите мой юмор, если он вас ранит.

– Это не юмор, и он не ранит. Это совсем другая игра. Люди достаточно сильно одурачены, изменить ситуацию, не имея очень и очень больших средств, не способен никакой политтехнолог. Мы потеряли тысячи самых активных людей – все те, кто мог бы участвовать в митингах и постоять за себя, уехали. Для народа, который насчитывает 3,5 миллиона, отрезать 500–600 тысяч самых лучших работников, самых авантюрных людей, которые могут браться за дело и не боятся жить в новом месте, – это много. Мы потеряли возможность их использовать во внутренних битвах в Литве. Это самое грустное.

Джин Шарп: «Прибалтика – моих рук дело»

…Можно сказать, что к этому дому на окраине Бостона я шагала много лет. С того самого времени, как увидела в первый раз «балтийскую цепочку», когда в самом конце Советского Союза эстонцы, латыши и литовцы взялись за руки, дабы показать миру, как они хотят выйти из состава СССР. Полосатые национальные ленточки бились цветными змейками на прохладном ветру. Это было искренне и красиво. Я бы даже написала, что на глаза наворачивались слезы, но только для того, чтобы сказать, что это зрелище способно вызвать такую реакцию лишь раз в жизни. На другую человеческую цепочку, которую я наблюдала в грузинском Батуми в 2008 году, через две недели после пятидневной августовской войны, и на третью, которая растянулась на Садовом кольце в Москве зимой 2011 года, глаза почему-то реагировали иначе. В первый раз, как известно, история является к нам в виде трагедии, во второй – фарса, в третий – карикатуры на однажды опробованную технологию.

Это ощущение дежавю догоняло меня еще не раз: на «оранжевой» Украине, в «розовой» Грузии и «тюльпановой» Киргизии. Сейчас о технологии ненасильственного свержения власти, которую изложил в своих трудах американский профессор Джин Шарп, знают даже школьники. 198 его методов (ношение ленточек, молитвы и богослужения, символическое «освоение» земель, голодовки, цепочки и прочее) почти каждый день передают нам приветы с телеэкранов – то из Кишинева, то из Каира, то из Киева. Вопрос: что было первым – яйцо или курица? Профессор Шарп всего лишь зафиксировал детали этого явления или навязал свою «цветную» технологию миру? Вопрос требовал ответа. Я написала письмо в американский Институт Альберта Эйнштейна. Ответ из Бостона был коротким: приезжайте.

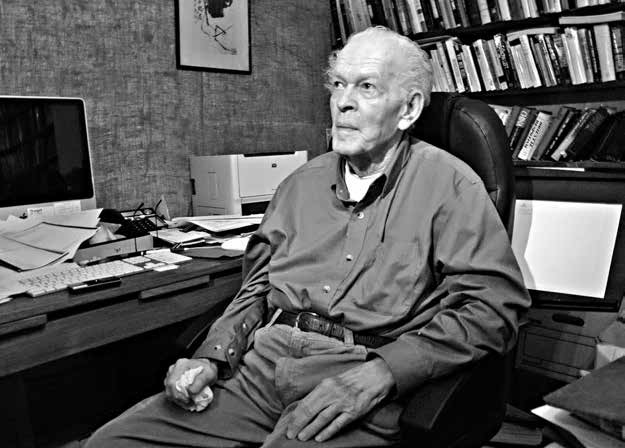

…Грязный испаноговорящий район, по которому ветер гонял бумажки, никак не предполагал наличия в нем научно-исследовательского института. На доме, где живет профессор Джин Шарп и первый этаж которого отдан под институт, ни таблички, ни вывески. Две крохотные комнатки завалены книгами и бумагами почти до потолка. Маркс, Ленин, Махатма Ганди, книги и плакаты на всех языках – видно, что хозяин этого кабинета очень мудр и стар. Настолько, что ему требуется лупа, чтобы разглядывать монитор компьютера.

«Отец» теории ненасильственного свержения власти Джин Шарп: даже не верится, что СССР мог разрушить немощный старик… Фото Г. Сапожниковой.

– Я невнятно говорю, – задыхаясь, извиняется Джин Шарп, глубокий старик, который в свои (тогдашние 84 – Г. С) выглядит как памятник. – Но если надо, повторю для вас и пять раз, и десять.

Это и правда не помешает. О том, как с помощью его технологии двадцать с лишним лет назад разваливали СССР, можно говорить бесконечно.

Трещины на монолите– А знаете ли вы, господин Шарп, сколько людей у нас в России умерло после развала страны? Сколько эмигрировало? Сколько погибло в межнациональных войнах?

– Неужели? – искренне удивляется он.

У него есть привычка прикрывать рукой рот, когда он говорит, поэтому кажется, что он все время охает.

– Вы основали свой институт в 1983 году. Вы тогда уже знали о том, что Советский Союз развалится?

– Нет, это невозможно было предсказать. Я, во всяком случае, не мог.

– Кто, по-вашему, разрушил СССР: Горбачев, профессор Шарп или сами русские?

– Ни одно, ни другое, ни третье. На эту тему есть эссе ученого Карла Дойча, которое называется «Трещины на монолите». Он – американец немецкого происхождения, профессор Гарварда. В этой работе, которая вышла в США в 1957 году, есть глава про тоталитаризм, я ее цитирую в своей книге «От диктатуры к демократии». Так вот: в то время, когда сталинский режим был еще в силе и контролировал всех и вся, Дойч писал, что эта система имеет проблемы, отметив 7 или 8 слабых ее мест. Я не думаю, что это эссе каким-либо образом повлияло на Советский Союз… То есть я подозреваю, что СССР развалил не Горбачев и не я. Кто такой я, собственно? Маленький человек.

– А когда вы начали наведываться к нам в страну?

– Я не силен в датах. Точно был в 1991-м и думаю, что вернулся еще через год или два. Первоначально прилетал только в Москву, побывал на двух конференциях в советской Академии наук, одна была посвящена этике ненасильственного движения, другая – его истории. У нас с собой были сигнальные экземпляры книги «Общественная оборона», которая готовилась к изданию в Принстонском университете. Мы раздали их представителям прибалтийских стран, которые и увезли их в свои столицы.

– Не можете припомнить, кому именно?

– Я всегда путаю имена. Госминистру Эстонии Райво Варе. Каким-то людям из правительства Латвии. Аудрюсу Буткявичюсу, тогда он был директором Департамента охраны края.

– Я в тот момент жила в Таллине и могла своими глазами наблюдать как саму вашу технологию, так и ее результат, не догадываясь, кто за этим стоял. А недавно прочитала в одном из ваших интервью: «Прибалтика – моих рук дело!»

– Эти три страны начали ненасильственное сопротивление сами, я тут ни при чем. За ними стояла история партизанской вой-ны – против советской оккупации, нацистской и опять – советской. И они решили добиваться независимости – ненасильственным путем, без какого бы то ни было влияния с моей стороны.

– Но как же вы друг друга нашли?

– Очень просто: они нас к себе пригласили. Но, кажется, вы пытаетесь увязать эти события с моей личностью? Это ошибка. Это связано с моими идеями, а не лично со мной. Идея как подвид сопротивления может явиться к самым разным людям, но при этом в их странах может ничего и не случиться. Если бы прибалты были сильными, они бы, вероятно, для достижения цели применили насилие. Но они были слабыми. Их сила была в массе людей, которые думали одинаково. На самом деле идеи, изложенные в моих трудах, уходят корнями в далекое прошлое. Вы видите на стене портрет Махатмы Ганди – я многому у него научился, хотя, естественно, никогда его не встречал.

Провокация как метод достижения цели– Вернемся в Прибалтику. Вы помните трагедию в Вильнюсе в январе 1991-го, когда у телебашни погибли 13 мирных жителей и один советский офицер и во всем обвинили Советскую армию? Это правда, что вы приезжали в Литву за несколько дней до начала штурма и давали советы литовским борцам за свободу?

– Никаких советов я не давал! Я не знаю, кто распространяет эти сплетни. Я приехал уже после того, как все произошло. А до этого встречался с ними только в Москве.

– А как вам такая теория: литовцы настолько хотели получить независимость, что решили ускорить процесс, организовав провокацию, и что за этим спектаклем стоял якобы ваш любимый ученик Аудрюс Буткявичюс?

– О нет! Я знаю его прекрасно, он никогда бы не сделал ничего подобного. Он был совершенно убежденным сторонником использования ненасильственных методов борьбы. Простите меня, но это звучит, как советская пропаганда. Советский Союз продолжает сочинять байки, чтобы оправдаться за те вещи, за которые ему должно быть стыдно.

– Но я сама читала в одной из ваших книг высказывание, смысл которого в следующем: если вы хотите независимости, вы должны быть готовы к тому, что кто-то из ваших соратников будет убит…

– Я имел в виду другое: что авторитарные и диктаторские правительства очень зависят от насилия, полицейского либо воен-ного, иначе им свои диктатуры не удержать. Когда народное движение начинает им угрожать, пусть и используя только ненасильственные методы, не следует удивляться тому, что режим будет уничтожать людей, дабы это движение остановить. На самом деле ненасильственная борьба не означает, что вы в безопасности. Это значит, что может быть убито несколько меньше человек, чем при насилии. И меньше, чем если бы вы не делали вообще ничего. Чеченцы поступили немудро, когда сделали ставку на насилие, чтобы достичь независимости, потому что Россия мощнее. Выбирать борьбу с оружием в руках, когда твой оппонент столь силен, не имеет смысла. Но если вы используете только ненасильственные методы, власть не будет знать, что с вами делать. Потому что, если она применит против вас силу, это вызовет немедленную международную реакцию. Иными словами: если бы чеченцы не использовали насилия, жертв было бы меньше и у них был бы большой шанс на победу.