полная версия

полная версияВремён крутая соль (сборник)

И о ветре ветру шепчу,

И шпаргалки календарю

То и дело в тетрадь строчу.

Осень, осень, возьми к себе —

Непременный твой секретарь,

Всё делю я в твоей судьбе —

Ржавь и сумрак, пасмурь и хмарь.

Осень, осень, не позабудь,

Я весь век с тобой заодно,

И хоть знаю, куда твой путь —

Всё равно уже, всё равно.

2004

«Душа отстала от стихов …»

Душа отстала от стихов

В тяжёлой суете вседневной,

Не для неё июльский зов,

Древесно-травный зов напевный,

Ни облачные кружева

В небесной синеве приветной,

И пуще всяких зол – слова

Ей далеки и безответны.

Над ней синица, как жонглёр,

Свои подбрасывает трели,

Присевшей бабочки шатёр

Подрагивает еле-еле,

И медуницы аромат

Вдруг обволакивает разом,

И дальних строк певучий лад

Рассказ ей шепчет за рассказом.

2004

«Путём привычным ночь прошла …»

Путём привычным ночь прошла,

Небесные проснулись сферы,

И где звезда пространство жгла —

Тишь, гладь, голубизна без меры.

И тёмных странствий страх гоня,

Душа вернулась, оживая,

В сиянье голубого дня —

Светящаяся, голубая.

2007

«Партиты баховской летучие зигзаги …»

Партиты баховской летучие зигзаги,

И в унисон

Пернатого певца из-под лесной коряги

Весенний звон.

О суете людской и о державе Божьей

Разлёт смычка,

А за окном, сливаясь с листьев дрожью —

Любви строка.

2012

«Вымаливаю строки …»

Вымаливаю строки

У медленной воды,

У тины, у осоки,

У облачной гряды.

И с тайным удивленьем

От вечной их игры

Отдариваю пеньем

Их певчие дары.

2007

«И что нам Блок, когда б не строки?…»

И что нам Блок, когда б не строки?

Шут, неврастеник, манекен,

Семейные дурные склоки,

Слепая жажда перемен.

И этот голос монотонный,

И безысходные глаза,

Когда бы на страну с разгону

Вдруг не обрушилась гроза,

Когда бы не сбылись все сроки

Его пророчеств на Руси —

На что нам Блок? И что нам в Блоке?

От бед своих Господь спаси…

1978

«Душа без рифмы, без строки …»

Душа без рифмы, без строки

Живёт сиротски неумело,

Но всё ж мытарствам вопреки

Творит завещанное дело.

Она бы, может, умерла

Давно – отчаявшейся, гневной,

Когда бы не душой была —

Скороговоркой злободневной.

Но ей дана недаром власть,

Высокое предназначенье:

Свой путь пройти и не пропасть

Бесплодно говорящей тенью.

2005

«Беседует виолончель …»

Беседует виолончель

О сумрачных громах небесных

И о земных внезапных безднах

От нас за тридевять земель,

О вздыбленной волне морской,

Чьи раздаются вдруг раскаты,

И о глухой тоске людской,

Создавшей музыку когда-то.

2007

«Я вмешивался в разговор дождя …»

Я вмешивался в разговор дождя

Своей строкой, он отвечал, гудя,

Я бормотал о днях моих летящих,

Он лепетал о листьях шелестящих,

О крыше, дребезжащей в темноте,

В ответ о смертной я шептал черте,

Но утешал он музыкой небесной

С какой-то силой, людям неизвестной.

2004

«Гекзаметр вмещает бег волны …»

Гекзаметр вмещает бег волны.

Её паденье на берег и плески,

В хорее – ветер, промельки луны

И вздрагивающие занавески.

Ямб – города пружинистая сталь —

Мосты, автомобили и трамваи,

Анапест – две берёзы, речка, даль,

И тянется над лесом уток стая…

1992

«Как в этом хоре голосистом …»

Как в этом хоре голосистом

Пропеть мне ноту хоть одну?

Крылат и звонок, и неистов

Я тоже славил бы весну.

В том царстве красочно пернатом

Подругу пёструю маня,

Между рассветом и закатом

Не умолкал бы я ни дня.

Ручей дрожащий, свод небесный,

Играя в нём голубизной,

Мир травяной и мир древесный

Со мною пели бы, со мной.

2007

«Тяжёл мой век и сны мои темны …»

Тяжёл мой век и сны мои темны,

И каждый новый день таит угрозу,

Но в лес зайду, где трели птиц слышны,

Где солнца луч на миг зажёг берёзу,

Где синева спускается с небес

И шепчет о весне застывшей луже,

И оживает, пробуждаясь, лес,

Ещё дрожа от полуночной стужи,

И снега не боясь, взошла трава,

И прячется как будто от кого-то,

Пусть неказиста и едва жива,

Себе не отдающая отчёта…

2012

«В однообразьи дней моих …»

В однообразьи дней моих

Ловлю внезапные просветы —

Тогда подсказывает стих,

Мелькая, рифма ставит меты.

И возникает на листке,

Как будто контур чуть заметный,

Звон раздаётся вдалеке

И ближе звон ему ответный.

Иная жизнь… Судьбы иной

Изгиб – не встретишь безрассудней…

Неужто сотворённый мной

В глухом однообразьи будней?

2007

«Ожиданье душу истомило …»

Ожиданье душу истомило.

Каждый день обманчиво летуч,

Но недели тянутся уныло,

Сколько нетерпеньем их не мучь.

А меж тем бело, куда ни глянешь.

Снежный лес, как вкопанный, стоит,

Рядом с ним постой и словно станешь

Твёрдым и не помнящим обид.

Что тебе изменчивое время,

Повороты тёмные судеб,

И глухое небо надо всеми,

И людской завистливый вертеп?

2012

Внезапные заметки

* * *Вчера утром видел на берегу моря, прямо у волны, мертвую чайку. Она лежала распластанная, спрятав голову под крыло, словно спала, и была в ней какая-то спящая тишина, и не было страшной темной покорности, которая всегда так явственна в мертвецах. Волны иногда дотрагивались до нее, как подруги до своей недавней товарки, и во всей бесконечной привычной игре моря не было ни скорби, ни даже умиротворенного сожаления. Чайка все глубже вникала в мокрый песок. Серые перья торчали длинно и чуть взъерошено, слегка потрепанные волнами. Солнце из далекой светящейся впадины между рыхло-белеющими облаками бросало иногда свой луч на чайку, но не тревожило ее сна. Другие чайки были далеко, у темно-синей грани моря и неба, как белая сеть, то вздымались, то снова ложились на воду. Они не помнили о ней, она – о них. Редкие сосны на берегу стояли молча, изредка покачиваясь на ветру. Но уже каркали на ветвях, слетаясь на даровую добычу, тяжелые, темные, внимательные вороны.

* * *Мысль о древнем Китае не такая, как о древней Индии, или Египте, или Вавилоне. Китай уже тогда – это целое человечество. И человечество это и ужасно, и величественно. И правота его сильна, и неправота его мучительна. Человечество это никогда не знало Бога. Оно поклонялось мудрости, заключенной то в жестких житейских высказываниях Конфуция, то в нарочито расхлябанных гримасничающих сентенциях Лао-цзы, то в тюремно-позвякивающих директивах легистов. И ни в одном слове всех этих мудростей не было Бога. Была государственная убедительность, страшное до глубин понимание человека, мертвая одномерная регламентация его духа и тела – и не было Бога. В единстве этого народа всегда маячила смутная раскосая маска рабства, но проникновения в самую суть людской природы поражали, и нельзя было найти середины в этой бездне азиатской тайны. Это глубинное понимание существа жизни, темное корневое, как у дерева, презрение к смерти. Это покорная вечная привычка к труду и неимоверная адская жестокость, ювелирное мастерство литературы и живописи и чиновничье чванство одуревших от власти выскочек. Это гениальное открытие благости одиночества – о, уплывающая в никуда, затерянная в дальних заводях маленькая лодка отшельника! И бесконечные дикие войны во все почти дни необозримой истории этого народа. Это оболваненные толпы на площадях, славящие очередного владыку. Так что же ты, Китай, что? Кто ты на земле? Так многообразна твоя природа, что мысль человеческая не охватит тебя, как любого завоевателя, ты и ее растворяешь в себе, и мечется она в вечном поиске тебя.

* * *Лондон – не город для туристов. Его солидные здания, благородные мосты, широкие парки создают впечатление уверенности, ухоженности, значительности. И вдруг под небом выпрыгивает яйцо – огромное, нелепое, стеклянное. Улицы, несмотря на активное движение, кажутся замедленными, строгими. Люди, подобные экспонатам этнографического музея – всех расцветок, но улыбаются, показывают дорогу, охотно останавливаются на наши неуклюжие вопросы. Английские памятники – словно ожившие парадоксы. Вот грустный Карл Первый, а неподалеку, почти напротив – его казнитель Кромвель. Вот Ричард Львиное Сердце на притормозившем коне, а рядом Черчилль с его набыченной летящей походкой, манящий стариной Тауэр, скромный Букингемский дворец, а рядом шикарный парламент, когда-то ратовавший за умеренность и пуританскую скромность. Вестминстерское Аббатство – уставший от посетителей Некрополь. Вы топчете камни, под которыми лежат Байрон и Киплинг – вечная слава Англии, а над ними возвышается, пугая пошлой горделивостью, лакействующий Саути, смиренный Вордсворт и много неизвестных нам пышных мертвецов.

Обитель Генриха Восьмого – одновременно грозное и уютное гнездо хищной птицы. Он и сам тут пролетает, заговаривая с прохожими и покрикивая на пажей – женолюб – женоубийца.

В Национальной галерее блуждаешь между Рембрандтом и Вермеером, ранними итальянцами и поздними голландцами. Да и кого там только нет! В Британском музее бродишь среди Древности – Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Узнаешь Вечность в лицо, радуешься Софоклу, Александру Великому, Киру. И это всё Лондон.

2009

* * *Библиотечный институт, девичий заповедник, унылое напряжение бесконечных лекций, сухие лица преподавателей. Как горестно, наверное, себя чувствовало (если бы могло) старинное здание над Невой, здание, из окон которого видна была площадь с мифологическим Суворовым, с летящим вдаль Марсовым полем. Да и сам город, обозванный партийной кличкой крикливого радикала. Каково ему было? Этим дивным дворцам, мостам, памятникам, всей этой великой причуде Петра, брошенной в скудные советские будни.

Век только ещё перевалил за половину. Что маячило впереди? На дворе стояла непоколебимая советчина, чуть ли не вчера ещё умер главный палач и каратель страны, и многие ещё не отёрли слёзы, многие ещё и не думали возвращаться с его похорон. И молодость наша едва начинала расправлять крылья в горьком застоявшемся воздухе тех лет.

2012

* * *Ночные сны – подножный корм поэта. На исходе ночи, когда сумрак её еще спаян с прозрачным дуновением рассвета – их время, их царство. Не всегда они дарят сам сюжет стихотворения, но ощущение, из которого рождаются строки – почти всегда, если не успела стереть его безжалостная резинка отдёрнутой занавески или разорвать визгливая пила-ножовка будильника. Но что же в этих снах? Записывать их – занудное дело, хотя Ремизов этим и занимался. Изучать – туманное занятие, хотя Фрейд много преуспел в этом. Лучше всего – рождать из них строки. В снах память запечатлевает самые живые и единственные свои отзвуки. Всё скрытое и глухое, темное и невнятное проявляется в них, как внезапный неотвратимый негатив. В снах душа наша вещает, как дельфийский оракул, или это не душа, а Некто, скрытый тайной завесой. Вещие сны давно тревожат человечество. Библия полна ими. Сны фараона косвенно повлияли на судьбу еврейского народа, приведя его в Египет. Сны Иакова и Навуходоносора, сны пророков и царей. Жена Цезаря во сне предупреждена была о его гибели так же, как жена Александра II через много столетий. Сны – вечные рассказчики, бессмертная Шахразада человечества. Поэту, одаренному снами, они великое подспорье. Хотя и мучают, и мытарят, и сводят с ума. Но без них погасли бы ночи и омертвели бы рассветы… И этой ночью снились мне сны, и утром написал я стихотворение.

1986

* * *В поэте поёт природное, человеческое только поправляет.

1973

* * *Поэта учит талантПоэта учит языкПоэта учит народПоэта учит поэтПоэта учит мудрецПоэта учит судьбаПоэта учит Бог1999

* * *Нельзя научить писать стихи, можно научить писать стихами.

1987

* * *Современники обожают мертвых поэтов и посмертные произведения. Даже у Пушкина, у которого слава опережала удачу при жизни, нашли в столе «Медный всадник».

1980

* * *Литература древней Греции и Рима была по сути своей эпической. Лирика едва пробивалась сквозь железные затворы и скрепы эпоса. Поэты вдохновлялись древними мифологическими сюжетами, только «Фарсалии» гениального Лукана – исключение.

* * *В «Ромео и Джульетте» гибнут почти все молодые – и яркий Меркуцио, и яростный Тибальт, и сам светлый и сильный Ромео, и благородный Парис, и сияющая Джульетта. Остается только Бенволио, самый бесцветный. Старость торжествует свою победу. Грустное торжество.

1983

* * *Россия дважды подвергалась великим влияниям – византийскому православию и Петровскому европеизму. В 1917 году было разрушено и то и другое.

Возродится ли?

1984

* * *Александр Первый – внук Екатерины Второй, Николай Первый – сын Павла Первого. В этом разница между ними.

1996

* * *Географическая отдаленность страны превращается в историческую.

1979

* * *Где наша мудрость, потерянная ради знаний? Где наши знания, потерянные ради информации?

* * *Насильственное добро порождает противовесом зло, которого могло бы не быть без этого насильственного добра.

* * *Цивилизация есть мировой договор об определённой степени лицемерия.

* * *Сказать это «клёво» – означает почувствовать себя рыбкой на крючке, проглотившей наживку, сказать «прикольно» – почувствовать себя насекомым, насаженным на булавку ловким энтомологом. Слова – убийцы.

* * *Многие в России живут в семидесятых годах двадцатого века, но это не вечная молодость – это вечная старость.

* * *Самое грустное, что в двадцать первом веке нам предстоит прощание не с двадцатым, а с девятнадцатым веком, он остается вдали, как видение, как восемнадцатый век для двадцатого.

1999

* * *Время – понятие, предполагающее непрерывную текучесть. Поэтому реально существует только настоящее, воспринимаемое нами. Прошлое застывает, утрачивает текучесть, следовательно, перестает быть временем, сливаясь с пространством. Прошлое есть пространство, пройденное нами.

1997

* * *Величественная наивность Пастернака.

* * *Я люблю читать книги, в которых примечания не менее интересны, чем основной текст.

* * *Музыка XVI–XVIII веков поёт, музыка XIX века разговаривает, музыка XX века кричит. В XXI веке музыка утратила мелодию, живопись – рисунок, поэзия – смысл. Утвердилось царство голого короля, беспамятных снобов, жреческого междусобойчика, литературных самозванцев.

1982

* * *Уйти от поэтического многословия XIX века, от настороженной готовности к разрушению – XX, уйти в XXI век – к самому себе, к диктующей точность точности.

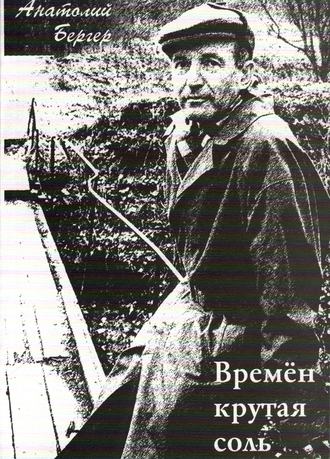

* * *Первая книга Анатолия Бергера «Подсудимые песни» вышла поздно, только в 1990 году, хотя первые публикации в сборниках и альманахах начались ещё в шестидесятые. Но 15 апреля 1969 года поэт был арестован КГБ и осужден по 70 статье УК РСФСР за антисоветскую агитацию и пропаганду. Состав преступления – собственные произведения: стихи, пьеса «Моралите об Орфее», эссе о поэтах Серебряного века. Срок – 4 года лагеря строгого режима, которые он отбыл в Мордовии, и ссылка на 2 года в Сибирь, посёлок Курагино, Красноярского края. А после долгие годы запрета на всякую публикацию.

Когда же в 1979 году в Париже, в журнале «Эхо» под прозрачным псевдонимом Горный появился отрывок его воспоминаний «Этап» – последовали опять разговоры в КГБ, угрозы, забрезжила опасность новой посадки. Не эмигрировал, хоть солагерники регулярно присылали вызовы, вынужден был отказаться от публикации подготовленного к изданию в Париже стихотворного сборника. Жил в состоянии внутреннего противостояния режиму, думал, писал.

С перестройки начались публикации в официальной печати – антологиях, в том числе подготовленной Евтушенко «Строфы века», сборниках, журналах, альманахах – в России, Америке, Франции, Израиле. Вышло 9 книг стихов и прозы – «Подсудимые песни», «Смерть живьём», «Стрельна», «Древние сновидения», «Стихи и проза», «Монологи», «А где-то там шумит страна», «Недосказанное», в соавторстве с Еленой Фроловой – «Состав преступления». И публикации о нем – в газетах, журналах, книгах, передачи на радио «Россия», «Свобода», израильском радио «Рэка», чешском «Влтава», русском радио Австралии, телепередача на Ленинградском областном телевидении.

В 1990 году Анатолий Бергер был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Шесть лет лагерей и ссылки – и отсутствие состава преступления. С 1992 года – член Союза писателей России.

Это десятая книга – избранные стихи, «Внезапные заметки».