Полная версия

Неизвестная война. Краткая история боевого пути 10-го Донского казачьего полка генерала Луковкина в Первую мировую войну

Далее читаем журнал военных действий 10 ДКП:

19 июля 1914 года, суббота. «Погода великолепная, но жаркая. Массы мух и оводов изводят лошадей. Перешли на дачу военного времени (фуража): овса 13 фунтов 72 золотника, сена 15 фунтов и мяса людям 1 фунт. (Заметьте, в журнале сначала перечисляются нормы довольствия для лошадей, и только потом для казаков. Кстати, 1 фунт мяса составляет 409 грамм. Такой нормы ни в СА, ни в РА не было и нет, ни в мирное, ни в военное время). В Замостье идёт приёмка лошадей для военно-конской повинности и организация тыла. По всем дорогам громадное движение людей и лошадей».

20 июля 1914 года, воскресенье. «Получено известие, что Германия объявила России войну. Вечером на перекличке объявленно командиром полка казакам о начале войны с Германией. Играли Гимн, пели молитву, потом полковой марш. Погода жаркая. Ночью тепло. Полная луна.

В это время, посланные на границу, казачьи заставы начинают предоставлять донесения о передвижении австрийских войск. Но пока, таковых не наблюдалось. Начальник одной из застав, гундоровский казак хорунжий Шляхтин, доносил:

«Лично я противника не обнаружил. Застава довольствуется от местных жителей. Всего достаточно. Лошадям полную дачу не всегда можно давать, так как не хватает овса. Настроение жителей благополучное».

Как мы видим, ещё ни что не предвещало всемирной бойни и гибели европейских империй. И многие казаки ещё не до конца так и не поверили, что война не за горами. Пасторальные картины сельской Польши, не нарушаемые грохотом разрывов и треском выстрелов, навевали донцам мысли о доме. Тем более, что на 22 июля намечался праздник по случаю дня ангела императрицы и парад войск. В этот же день, в Штаб армии была откомандирована 6 сотня есаула Захарова.

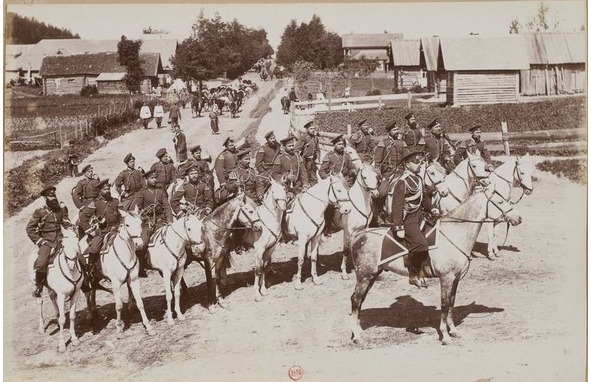

Музыкальная команда 10 ДКП

22 июля 1914 год, вторник. В честь именин императрицы в полку был устроен парад, в котором участвовали две сводные сотни полка:

«В 10 часов утра был парад по случаю тезоименитства Государыни Императрицы Марии Фёдоровны. Парадом командовал есаул Тюрьморезов. В параде участвовали 2 сводные сотни от 1 и 4, и от 2 и 5 сотен. Каждая в девятирядном составе. Принимал парад командир полка. На заставы вышла 4 сотня. Отличный жаркий день».

Тем временем из фольварков прибыли реквизированные лошади. Часть конского состава была отправлена в обоз. Другую часть полковник Краснов распределял среди офицеров, врачей и фельдшеров, о чём имеется соответствующая запись от 23 июля.

Фото парада от 22 июля у автора нет. А потому приводится для наглядности фото парада по случаю пожалования полку Георгиевского знамени 26 февраля 1914 года.

23 июля 1914 года, среда. «В 8 часов утра командир полка выбирал и раздавал лошадей, полученных офицерами под вьюки и под денщиков, а так же врачам и фельдшерам».

Тем временем, положение на границе стало меняться к худшему, в связи с подходом к ней частей австрийской армии, чьи разъезды стали то и дело появляться на границе, нарушая её, что и было отмечено в воскресной записи журнала военных действий.

27 июля 1914 года, воскресенье. В связи с предстоящими боевыми действиями, командир полка полковник Краснов, счёл необходимым ещё раз разъяснить личному составу, как казакам надлежит действовать в бою:

«Утром командир полка собирал полк и рассказывал каждому казаку, как нужно себя вести на войне. Около 8 часов утра показались разъезды противника силою 15 – 20 коней. Разъезды были обстреляны и через деревню скрылись за границу. По сведениям от жителей, у противника подстрелена лошадь. Настроение бодрое и весёлое, только лошади страшно переутомлены потому, что приходится держать полусотни в боевой готовности. В эти дни испытания посланного России Господом Богом, 3 и 4 сотни находились на самой границе Австрии в Вульке-Рожанецкой и местечке Замхи. На их долю и выпал счастливый жребий в первый раз померяться силами с врагом и победить его».

Тем временем русскому командованию стало известно о сосредоточении у границы австрийских войск. В связи с этим полковник Краснов решил предпринять разведку боем, чтобы определить какие силы им противостоят. Другие русские части так же выделили разъезды для проведения разведки боем на вражеской территории. Впоследствии, атаман Краснов вспоминал об этом так:

«После официального объявления войны, 28 июля 10-й полк впервые перешел границу Австро-Венгрии и вторгнулся в пределы Галиции, уничтожив австрийские пограничные доски у деревни Паара и тем, дав предзнаменование о том, что скоро настанет день, когда старинная русская земля Галицких князей воссоединится со своею матерью Великодержавной Россией. В этот же день у Замха было боевое столкновение с австрийской конницей разъезда 4-й сотни сотника Пятницкова. Наши казаки покололи и порубили австрийцев, в два раза превосходивших их численно. … Противника ни где не нашли. Нашли убитого нашими драгунами австрийца, с которого сняли мундир и его вещи. Оружия при нём не было, нашли карту, книжку донесений и пироксилиновые патроны. Всего полком пройдено за 12 часов разведки 81 верста». П. Н. Краснов.

Атака разъездом сотника Пятницкого, состоящего из 12 казаков, разъезда венгерских гусар из 24 человек, показала высокую подготовку казаков полка. Венгры потеряли 14 человек убитыми и бежали. Эта стычка преподнесла казакам сюрприз. Несмотря на лето, гусары были одеты в зимние ментики из бараньих шкур с густым мехом, которые не просекались казачьими шашками. И донцам приходилось по ходу боя менять его тактику. Это подтверждает и донесение одного из командиров полков, датированное 4 августом:

Всепреданнейше доношу, что личный мой опыт войны доказывает о необходимости серьёзного обучения казаков очень важному, но к сожалению, забытому казачьему способу в борьбе с врагом, как стрельба с лошади.

4 августа 1914 года под местом Городок Подольской губернии мы в бою бросились на фронт и фланги с шашками. Врезались в ряды и начали рубить, но, к сожалению, непрорубаемые головные уборы со стальными пружинами, а так же ружьё и меховой ментик за спиной, сильно мешали рубке, не говоря о подвижности цели, передвижение которой на 8 – 10 вершков делало её малоуязвимой от уколов и рубки.

Тут-то казаки по собственной инициативе, благодаря мирному усиленному обучению этой отросли, применили стрельбу с коня в упор, что произвело ужасное моральное впечатление и вызвало панику. В результате чего было уничтожение этих эскадронов, а успевшие вырваться из кольца 30 всадников, были перестреляны преследовавшими их шестью казаками. Дальнейшие боевые действия привели меня к убеждению, что умелое владение ружьём на коне и стрельба с коня на близком расстоянии, от 1 до 20 – 30 шагов наносит громадный вред и конному и пешему, и такому казаку не страшны ни пика, ни штык».

Стрельба казаками с коня широко практиковалась во всех казачьих полках. Здесь ещё можно привести пример из записок Николая Гумилёва о казаках:

«В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака – двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней. – «Что там у вас?» – спросил я бородача. – «Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?» – «Восемь конных». Он посмотрел на меня, я на него и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. – «Ну, поедем, что ли!» – вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились на утек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него.

Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. – «Батурину пригодится, – говорили они, – у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки».

Не смотря на то, что война была объявлена, ни каких крупных боевых действий на участке 1 ДКД не велось. Всё ограничивалось высылкой казачьих разъездов для проведения разведки, заканчивавшихся иногда мелкими стычками. Так что в журнале военных действий этого периода, можно найти и такие записи: «… потерь нет, но одна лошадь ранена в копыто». Разъезды 10 ДКП неоднократно посылались на железную дорогу и доносили об усиленной переброске войск противника к границе. Этим же занимался и Генеральный штаб России.

31 июля 1914 года. 10 ДКП около шести часов вечера 31 июля втянулся в небольшой пограничный город Томашов, где сосредотачивалась вся 1 казачья кавалерийская дивизия, и стал квартиро-биваком. Штаб дивизии занял низ большого каменного дома, бывшего до войны собранием и офицерскими квартирами Донского казачьего полка.

1 августа 1914 год. На 1 августа всей русской кавалерии было приказано перейти австро-германскую границу, вторгнуться, возможно, глубже в неприятельскую страну, внести в нее пожар и разорение, помешать мобилизации и сбору лошадей и разрушить пути сообщения. Первый крупный бой 1-й Донской казачьей дивизии под командованием генерал-лейтенанта Кузьмина-Караваева, в состав которой входил 10 ДКП генерала Луковкина, завязался у местечка Белжец и города Любич 1 августа 1914 года. Мало кто знает, что эта небольшая станция, в годы 1 Мировой войны, имело стратегическое значение. Через неё шёл железнодорожный путь из Львова на Краков. И который являлся одной из важнейших артерий, снабжавших австрийские войска вооружением, боеприпасами и продовольствием. Поэтому разрушение подъездных путей, ж. д. мостов и т. д., надолго затруднял снабжение австрийцев всем необходимым.

В боях у Белжеца в районе Томашова (примерно в 6—7 км от последнего), особо отличился и продемонстрировал свое воинское мастерство и храбрость, как сам командир полка П. Н. Краснов, так и весь 10-й Донской казачий генерала Луковкина полк. Полк в составе 3 ½ сотен – 2, 3, 5 сотни и 4 полусотни с 4-мя пулеметами Сотника Дубовского, атаковав в пешем строю при поддержке сотен 15-го полка, выбил из укрепленной позиции у деревни Белжец батальон австрийской пехоты и таможенную стражу. Взял и уничтожил железнодорожную станцию Белжец, а потом дошел до станции Любич, где взорвал однопролетный железный мост и уничтожил все станционные сооружения, самые же местечки Белжец и Любич, казаки сожгли до тла. В этом славном деле особенно отличились Есаул Тюрьморезов и хорунжий Гаврилов с 5-ю сотней, атаковавшие неприятельскую позицию.

Части пограничной стражи и австрийская пехота, не ожидавшие такой дерзости, не смогли оказать им сопротивление и бежали с поля боя, бросая амуницию и оружие. После чего сапёрные команды 10 и 15 ДКП удачно взорвали железнодорожный мост у станции Любич, все станционные сооружения, а сами местечки сожгли. Уже намного позднее, в 1915 году, в цикле статей «Донцы на войне», генерал Краснов, так описывал первое боевое крещение своего полка под Томашовым и Белжецем:

«1 августа настало жаркое, ясное, безоблачное. На расцвете смолистый запах сосны пропитал воздух. 3 и 6 сотни в составе первого отряда должны были пойти на Пологи. Приказано двигаться средним алюром. По звуку выстрелов определили, что стреляют из карабинов, значит – или конница или финансовая стража.

«А ну, пятую сотню сюда и распустить знамя» – говорит командир энского казачьего полка ординарцу. (Так Краснов зашифровывал 10 Донской казачий полк генерала Луковкина).

В энском полку – обычай, как только бой, снимать со знамени чехол, что бы каждый мог с верой и молитвой обращать свой взор на лик святителя.

Есаул Тюрьморезов с трубачом выдвинулся вперёд. Когда вышли из леса, пули уже не щёлкали, а свистели и били.

«Что вы остановились» – спрашивает командир полка.

«Урядника Иванова убили» – отвечают казаки.

«Оставьте, его подберут и без вас, а сами – в цепь, да живо…».

«Вперёд!» – кричит командир полка. За ним идут трубачи и телефонисты. В густой чаще, среди зарослей и своих-то не видно, не то, что противника. Слева – больше роты австрийцев. Контужены и остались на опушке, не в силах подняться, подъесаул Фетисов и казак Бородин.

Поступила команда к атаке. Сами собой сверкнули грозные шашки в руках у казаков. Ринулись сотни казаков на редут. Большая крутизна и песчаные осыпи покрываются серыми рубахами и алыми ломпасами. Без крика «Ура!», без слов, молча, делают казаки страшное дело рукопашного боя. Встал австриец, защитник редута, против хорунжего, навёл на него винтовку, но не успел выстрелить, как казак его сотни ловким движением выхватил у австрийца винтовку и уложил его на месте. Другой казак, тут же, рядом, уложил соседнего австрийца, то же поднимавшего винтовку, своей шашкой.

Слышны крики, стоны, частый огонь. Серые фигуры корчатся в ямах. Песчаная крепость взята. За ней виднеется деревня Белжец. Там ещё держатся остатки батальонов австрийцев. Деревня подожжена, и огонь переходит с одной соломенной крыши на другую.

«Казаци, казаци!» – раздаются голоса австрийцев и начинается паника. Страшный спутник войны огонь охватил дома, скирды, деревянные постройки.

Начальник авангарда послал за вьюками с толом (?). На станции Белжецконные полковые сапёры забирают станционные бумаги, ломают телеграфные аппараты, рвут проволоку, режут провода на поворотном круге, закладывают заряды. Возле буфета винной торговли стоит офицер, он быстро выбрасывает на камни мостовой бутылки с ромом, коньяком, со старкой, аракой и ликёром. Красные, бурые и тёмные жидкости потоками текут в канаву, чтобы соблазна не было. А пламя ближе и ближе. Оно, гонимое ветром воет и шумит.

Хорунжий Топилин в это время заканчивает подготовку к подрыву моста. Взрывные патроны заложены на стыках моста и привязаны к стрелкам. Громадные склады шпал обложены соломой. День давно перевалил за полдень. День набега и день победы.

Всё готово, сапёры бегут по команде от моста Занимается солома у шпал, всё горит. Полк собирается в походную колонну. Кругом виден дым и над лесом зарево пожаров. Пылает Белжец. Свиньи, коровы с отчаянным мычанием, лошади мечутся между строениями и пламенем, охватившим скирды соломы и скошенных хлебов. Война пришла в Австро-Венгрию, страшная своей смертью, пожарами, разорением и голодом. Война пришла проклинаемая жителями. Война продиктованная деспотизмом немецкой державы.

В колонне по три, с распущенным красивым знаменем, энский (10) казачий полк шёл через Белжец. Был шестой час вечера, догорали постройки. Там где ещё утром было большое цветущее село, торчали высокие дымовые трубы.

Вся эта картина как бы говорила: «Вы несчастные хотели войны? Вы бросили вызов наглой самонадеянностью, вы подняли руку на тех, кто столько раз спасал вас в трудную минуту несчастий и голода? Вы, неблагодарные, жаждали войны, вот и получите!».

Эта фотография присутствует одновременно в двух книгах: у Дональда Томпсона и у Малколма Гроу. Гроу поясняет: казаки вступили в горящую галицийскую деревню, чтобы зачистить ее от австро-немцев, впереди едущие смотрят в сторону, где только что разорвался снаряд.

Впоследствии, командование русской армии, по достоинству оценило действия казаков 10 полка и его командира. Из приказа о награждении: «1-го августа в бою у деревни Белжец генерал-майор Краснов личным примером, под прицельным огнем противника, увлекая спешенные сотни своего полка, выбил из укрепленной позиции у деревни Белжец батальон австрийской пехоты и таможенную стражу, взял и уничтожил железнодорожную станцию Белжец, а потом дошел до станции Любича, где взорвал однопролетный железный мост и уничтожил все станционные сооружения, самые же местечки Белжец и Любич сжег дотла». За это лихое дело полковник Краснов был награжден Георгиевским оружием.

2-го августа 1914 года 10 ДК полку снова пришлось уже в составе дивизии вести тяжелый и неравный бой у деревни Рабинувки, подле Тамашова, против 2-х батальонов 4-го австрийского пехотного полка, лучшего полка австрийской пехоты, двух батарей этого полка, прибывшего из Вены и против 8-го австрийского драгунского полка. Австрийские части подошли ночью, но были обнаружены казачьими заставами. Что позволило полковнику Краснову организовать оборону, затребовав в штабе дивизии артиллерийскую батарею. Для огневой поддержки 10 ДКП была выделена 7 ДКБ. Австрийское командование предполагало, что перед ними находятся лишь казачьи заставы и самонадеянно отдало приказ 4 полку и далее двигаться походной колонной. Выждав, когда неприятельская колонна после привала вошла в дефиле, 7 ДКБ открыла убийственный огонь шрапнелью. Потеряв убитыми и ранеными около 1000 человек, в том числе и командира полка, австрийцы побежали. Совместными усилиями полков 1 казачьей дивизии батальоны 4-го полка были уничтожены и рассеяны. В этом деле особенно отличилась 2-я сотни полка под командою Есаула Апостолова с Хорунжим Протопоповым под вечер штурмом в пешем строю взявшая у австрийской пехоты деревню Пасеки и 3-я сотня Есаула Краснянского с Хорунжим Разорителевым разметавшая конной атакой австрийский эскадрон. В этом деле был тяжело ранен пулей в ногу Подхорунжий Фомин.

В журнале военных действий 1 Донской казачьей дивизии, мы находим следующую запись, датируемую 2 августом 1914 года: «2 августа начальник дивизии развернул 10 и 13 полки и повёл их в бой на неприятельскую и конницу. На правом фланге в лесу есаул 10 полка Краснянский с казаками своей сотни атаковал австрийский эскадрон и обратил его в бегство, изрубив до 30 человек».

Как видно из этого донесения, есаул был человеком не робкого десятка. Впоследствии генерал Краснов так вспоминал о есауле Краснянском:

«Высокий, стройный, черноусый и черноглазый. Он считался трудно управляемым офицером. Духом казачьей вольницы, партизанской самостоятельностью веяло от него. Такими должны быть есаулы, командиры казачьих сотен у Дениса Давыдова, Фингера, Дорохова. Краснянский был участником Русско-Японской войны. Сотня была лучшей в полку и соревновалась с четвёртой сотней».

Основной задачей, которую поставил командир дивизии Кузьмин-Караваев, командиру 10 ДКП Краснову, была сформулирована предельно просто: выполнить задачу «боевой казачьей завесы». То есть полк должен был делать то, что до этого и делал: подвижными казачьими разъездами пресекать все попытки перехода границы противником, оказывать на неприятеля постоянное давление и проводить разведку ближних тылов австро-венгерской армии. Судя по всему, с этой задачей казаки с успехом справились. Австрийское командование было обеспокоено активностью казачьей конницы. И практически не имело ни каких данных о силах русской армии на этом участке фронта. А потому, австрийские генералы медлили, давая возможность прибывавшим со всей страны русским войскам выдвинуться в заданные районы и провести боевое слаживание частей. Однако ко 2 августу 1914 года, австрийцам, на этом участке фронта удалось сосредоточить ударную группировку, и начать активную разведку боем. Началось кровавое соревнование двух армий, не только в меткой стрельбе, рубке шашками и саблями, уколами пик, но и тактике кавалерийского боя для донских казачьих офицеров.

Австрийские офицеры и генералы не были мальчиками для битья. И зачастую действовали не менее изобретательно и храбро, чем казаки. Желая заманить казаков в ловушку, австрийцы, для приманки, отправили на опушку леса, для маячения небольшой отряд своей конницы. А в лесу в это время сосредоточился австрийский батальон пехоты с пулемётами. По своему численному составу, австрийский батальон практически не уступал казачьему полку. Когда по команде полковника Краснова против австрийцев была брошена сотня, австрийские драгуны поспешно ретировались, а с опушки леса по казакам был открыт шквальный пулемётный и ружейный огонь. Казаков, от больших потерь спасло то, что у австрийцев не выдержали нервы, и они открыли огонь с большой дистанции. Казачья сотня тот час отпрянула от леса.

Полковник Краснов приказал осмотреться и подтянуть к месту боя 7 казачью конную батарею. Гундоровский казак Елисеев забравшись на высокую сосну, стал корректировать огонь орудий, обстрелявших опушку леса шрапнелью. Разрывы снарядов нанесли чувствительные потери неприятелю. После чего в конную атаку было брошено несколько казачьих сотен. Прорвавшись сквозь заградительный огонь, казаки рассеяли по лесу и обратили в бегство один из лучших батальонов австрийской армии, безжалостно рубя бегущих. То, что австрийцы бежали, подтверждали брошенные на поля боя вещи и оружие. На допросе, один из пленных офицеров заявил: «Нас уверяли, что русские драться не могут, что казаки держат нейтралитет». Пленному дали бумагу и карандаш, и он написал своей жене трогательное письмо, что он жив, здоров, и в плену с ним обращаются хорошо. При этом он присовокупил, что война скоро кончится, и он вернётся к ней домой.

3 августа 1914 год. 10 ДКП, при поддержке 1 артдивизиона вёл локальные бои у города Збараж. Отличились казаки артиллеристы:

Бомбардир наводчик 1 артдивизиона Сергеев Фёдор Казьмич, казак станицы Усть-Белокалитвенской, хутора Кочеванин. Награждён Георгиевским крестом 4 ст. №25198. «За бои 3 августа у города Збараж».

Бомбардир наводчик 1 атдивизона Сибилев Никита Петрович казак станицы Митякинской, хутора Верхне Митякинского. Впоследствии ставший старшим георгиевским кавалером 3 кавалерийского корпуса. Георгиевский крест 4 ст. №4032. «За бои 3 августа у города Збараж».

Не смотря на местные локальные успехи русских войск, армейское командование было недовольно, нерасторопностью многих командиров частей. Которые не проявляли настойчивости в преследовании разбитого противника и не использовали свои шансы на развитие успеха. Поэтому 5 августа в 1 ДКД и соответственно 10 ДКП была получена телеграмма от главнокомандующего:

«Из поступающих сообщений о первых столкновениях усматриваю, что отбитый противник при наличии большого числа кавалерии уходит не замеченным. Сопротивление утрачивается, не говоря о том, что преследование не применяется.

Предписываю объявить всем начальникам, что потеря соприкосновения после боя считается не допустимой. Разбитого противника гнать, бить, невзирая на собственное утомление, памятуя значение преследования.

Нужно при этом захватывать рубежи, за которые потом платить большими потерями. Выражаю твёрдую уверенность, что начальники войск, умеющие бить неприятеля, проявят необходимую энергию, настойчивость добивать его преследованием. Это тем более возможно, что действия нашей кавалерии во всех случаях отличались лихостью и удалью».

Приказ главнокомандующего подстегнул инициативу многих командиров дивизий, бригад и полков.

4 – 5 августа 1914 года, во время стоянки полка у деревни Майдан-Гурно, казачьи разъезды, то и дело с успехом отражали многочисленные попытки австрийской кавалерии произвести разведку и определить уязвимые места русских частей. Настойчиво преследовали противника. В этих стычках было взято в плен несколько австрийских кавалеристов. Особо отличился Левченков Павел Иванович, казак станицы Луганской, х. Верхне-Ольхового, урядник 4 сотни 10 Донского казачьего полка, захвативший вражеский пулемёт. Впоследствии за этот подвиг он был награждён Георгиевским крестом 3 ст. №144800. «4 августа 1914 года, в то время, когда спешенные 3 и 4 сотни задерживали наступление австрийской пехоты со стороны Чершавчика, уничтожил в тылу пулемёт и взял его вьюк и двух его лошадей».