Полная версия

Неизвестная война. Краткая история боевого пути 10-го Донского казачьего полка генерала Луковкина в Первую мировую войну

Тем временем австрийцы предприняли попытку сбить казачьи полки с позиций. 1, 2 и 3 спешенные сотни вместе с 7 ДКБ «вели тяжелый спешенный бой с австрийской пехотой у деревни Пяска».

18—21 октября 1914 год. Приказом командующего, 1 ДКД вошла в состав Гвардейского корпуса Генерала-Адъютанта Безобразова. 10 полк полковника Краснова шёл за пехотой, прикрывая фланг корпуса. Казакам то и дело приходилось в конном строю атаковать окопы противника, выбивая и обращая в бегство австрийцев.

22 октября 1914 год. У г. Хмельники отличились части 1-й Донской казачьей дивизии, которая устремилась в брешь образовавшуюся между австрийскими дивизиями, потерявшими соприкосновение. Преследуя противника, у места Хмельник, шедший в авангарде 15 ДКП и 7 ДКБ завязали бой с арьергардом противника. 10 полк был выдвинут левее, к деревне Любань. Здесь полк построился в две линии. В первой линии находились 3 и 4 сотни, а во второй – 1 и 5 сотни. В этот момент к Хмельнику стали подходить обозы противника, находящиеся под прикрытием батальона пехоты, значительного количества кавалерии, 4 пулемёта и 12 орудий. Командир 10-го Донского казачьего полка П. Н. Краснов во главе пяти сотен атаковал противника. Австрийские орудия встретили атакующих казаков шрапнелью. Но артиллерийский огонь не причинил донцам особого вреда, скрывшимся от противника за населённым пунктом. Пройдя деревню, полковник Краснов обнаружил широкий и глубокий овраг, препятствующий дальнейшей атаке. Преодолеть который можно было только шагом. За оврагом стоял австрийский батальон и пулемёты, которые своим огнём делал эту попытку убийственной. Отлично обученные казаки, вновь укрылись за деревней. Вперёд была выдвинута пулеметная команда подъесаула Иванова. Взводами командовали сотник Дубовский и хорунжий Беляев. Открыв убийственный огонь, пулемётная команда заставила залечь вражеский батальон, прикрывая отход 10 полка.

Тем временем к месту боя подошла конная батарея, открывшая беглый огонь по массам австрийской конницы. Под огнем 7-й Донской казачьей батареи войскового старшины Иванова австрийская кавалерия стала отходить. Видя это, казаки, под прикрытием пулемётного огня перебрались через овраг и, опрокинув рассеяли пехоту противника, прикрывавшую обозы, вновь сели на коней и бросились в Хмельник. Первой ворвалась в Хмельник 4 сотня есаула Топилина и 2 сотня подъесаула Базникина. Войдя в город, казаки захватили автомобиль, 8 повозок и около 100 пленных.

Впоследствии, бой под Хмельником был описан П. Н. Краснове в своих воспоминаниях:

«Конно-пулемётная команда. Лучшие люди и лучшие лошади. Новинка в армии. Командовал конно-пулемётной командой подъесаул Иванов, в команде был хорунжий Беляев и ещё один офицер. Иванов делал прекрасные мишени с указанием расстояний, что позволило буквально выдрессировать пулемётчиков.

Накануне войны 1914 года проводились состязания в преодолении препятствий, в рубке, уколах пикой, стрельбе, гимнастике, разведке и в других видах боевой казачьей подготовке. Так вот конно-пулемётная команда показала новинку. Снятие пулемётов с двуколок, затем разворачивание пулемётов на земле, и что было тогда в диковинку, приторочили пулемёты к вьюкам, и с ними преодолевали препятствия. Кто мог тогда знать, что эти полу цирковые трюки пригодятся через полгода в бою.

Крепко-накрепко в сознании казаков засело – ни чего, ни мелкого, ни крупного нельзя оставлять врагу. Полк потом не бросил ни одного раненого, ни одного убитого, ни винтовки, ни штыка, ни вьюка. Под Хмельником, Десятый Донской казачий генерала Луковкина полк пошёл 4 колонами полевым галопом, и после того, как проскакали деревню – выскочили к оврагу, а он оказался не оврагом, а глубокой непроходимой балкой. Вверху рвутся шрапнели, с фланга пытается развернутся для удара австрийская пехотная бригада. И тогда Краснов дал команду через трубачей. Трубачи дали сигнал «Стройно, чинно отступайте и друг друга подкрепляйте». Потом другой сигнал «Вызвать батарею на позицию!» и команду «Карьер!». На открытое поле выскочили 8 пулемётов конно-пулемётной команды и открыли строчку. Спасение и победа были выиграны пулемётами подъесаула Иванова».

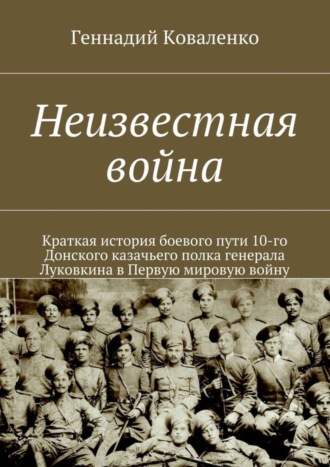

Фото казаков 10-го полка накануне Великой войны 1914 года. Обращаю внимание знатоков оружия на датские пулеметы системы Мадсена – первые ручные пулеметы в мире, выпускавшиеся до 1952 года, использовались в армиях 24 стран, в том числе и в вермахте. В 1 Мировую войну пулемётная команда 10 ДКП имелана вооружении пулемёты Максим. Казаки на фото, как в обычной полевой форме защитного цвета, так и в парадной цветной с бескозыркой. Все без наград.

Здесь следует пояснить, что пулемётчики были элитой в любом полку русской армии. Пулемётчики пехотных полков оскорблялись, когда их называли пехотинцами. В расчёт пулемёта Максим входило 9 человек. Он состоял из командира – урядника, наводчика, его помощника, дальномерщика-наблюдателя, подносчика патронов, двух ездовых на пулемётную и патронную двуколку, разведчика и связного. Командовал конно-пулемётной командой обычно офицер в чине от сотника до есаула. Конно-пулемётная команда состояла из 2 взводов, которыми командовали офицеры в чине от хорунжего до сотника. Штатная численность команды 75 человек. Основа боевой мощи команды пулемёт Максим образца 1910 года. Его прицельная дальность 1000 метров, скорострельность 320 – 300 выстрелов в минуту. Вес пулемёта с колёсным станком 63,5 кг. Вес коробки с патронами 250 шт. – 10 кг.

После этого боя, 10 полк, миновав Хмельник, остановился у деревни Пецерже, где заночевал под огнём неприятельской артиллерии.

23 и 24 октября 1914 год. 10 ДКП продолжил наступления к реке Ниде, преследуя отступавшего неприятеля. Причём 24-го 2-я сотни Подъесаула Базикина взяла в плен 27 пехотинцев, и захватили 2 неприятельских лошади.

26 – 27 октября 1914 год. Полк продолжал движение к Кракову. У деревни Лучице, австрийцы предприняли попытку контратаки пехотой. Полковник Краснов не стал бросать в бой казачьи лавы. Он приказал выдвинуться вперёд пулемётной команде подъесаула Иванова и открыть огонь по наступающим цепям австрийцев. В журнале военных действий полка записано: «28 октября у деревни Вильков полк, выскочивший на рысях к деревне Лучице пулеметным огнем 7-ми пулеметов Подъесаула Иванова остановил наступление австрийской пехоты и заставил ее окапываться». Один пулемёт, по всей видимости, был повреждён.

За храбрость и мужество, младший урядник 10 Донского казачьего полка Можаев Василий, казак станицы Митякинской, был награждён Георгиевской медалью 4 ст. №181912. «За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем под Краковом».

29 – 30 октября 1914 год. 10 ДКП простоял на отдыхе у деревне Ильковице. Казаки чинили сбрую, упряжь, чистили и кормили лошадей перед предстоящим рейдом на Краков. 31 октября полк в составе дивизии выступил к Кракову с целью прорвать линию обороны австрийцев, обойти город и взорвать железную дорогу за Краковом.

Вторжение русских в Верхнюю Силезию и занятие Западной Галиции и Кракова приводило, помимо полного разобщения Германско-австрийского фронта, к разорению областей, чрезвычайно важных для Германии в военно-промышленном отношении. Эти последние обстоятельства заставили германо-австрийцев напрячь все наличные силы для удержания русских, хотя бы временно, в пределах левобережной Польши.

Счастливая случайность опять сопутствовала германскому командованию и помогла ему разрешить поставленную задачу наиболее активно. По свидетельству Гинденбурга, 1 ноября была перехвачена русская радиограмма, которая раскрывала ему глаза: «После 120-верстного преследования наступило время передать преследование кавалерии. Пехота утомлена, подвоз затруднен». Так возвещало русское радио открытым текстом. Было это предательством или глупостью, не известно. Получив, таким образом, возможность оторваться от противника и не имея сил для остановки русского наступления в Силезию посредством обороны, Гинденбург 3 ноября решил противодействовать этому наступлению маневром во фланг с севера, широко используя для быстрого сосредоточения армии в новом районе железнодорожные перевозки.

Для выполнения этой задачи Гинденбург приказал оставить небольшой отряд в районе Ченстохова под командой генерала Войрша, а остальные силы 9-й германской армии (XVII, XI и XX корпуса), усиленные из 8-й армии I и XXV резервными корпусами, перебросить на участок Познань – Бромберг – Торн для наступления против правого фланга русских армий в левобережной Польше.

Общей идеей операции, по замыслу Гинденбурга и Людендорфа, являлось: сковав русских незначительными силами с фронта, ударом сильной маневренной группы глубоко во фланг и тыл русских наступающих армий «сбить в кучу» сначала 2-ю армию, а затем, «если все хорошо пойдет», расстроить и остальные части Русского фронта.

Ввиду близкого наступления зимы и тяжелого положения со снабжением русских армий, «глубокое вторжение в пределы Германской империи», возвещенное русским командованием, в действительности, едва ли могло осуществиться ранее весны 1915 г.

В то же время генерал Конрад решил стянуть свои главные силы в район Краков – Ченстохов. Хотя общего плана действий между союзниками установлено не было.

1 ноября 1914 год. 10 казачий полк, шедший в авангарде дивизии, прорвал сторожевое охранение противника за деревней Ильковице и занял деревню Смардовице в тылу австрийских войск. При этом было взято в плен 14 австрийцев. Ночью для взрыва железной дороги под Краков была отправлена 3 сотня есаула Краснянского, и по одной сотне из других казачьих полков 1 ДКД. Однако рейдовые сотни ждала неудача. Вскоре после выхода с бивака, казаки столкнулись с большими силами австрийцев. Как пехоты, так и конницы, которые выдвигались к линии фронта для контрудара. По всей видимости, австрийцы не знали о прорыве 1 ДКД в свой тыл и шли к фронту без боевого охранения. Этим и воспользовались казаки, атаковав и наголову разгромив кавалерийскую колонну. Ниже приводится выдержка из воспоминаний П. Н. Краснова:

«1 ноября 1914 года дивизия вошла в Прикарпатье. Местные жители относились к казакам доброжелательно. Только в одном селе, когда входили войска неожиданно на костёле зазвонили колокола. Потребовали к себе ксёндза, а он объяснил, что созывают верующих на молитву.

На правом фланге наступления закипела перестрелка. Стрелял первый взвод первой сотни хорунжего Шляхтина. Только в прошлом году этот бравый хорунжий выпустился из Николаевского училища. Шляхтин сообщил, что застава австрийцев отходит. Казаки Шляхтина заметили заметили длинную колбасу наблюдательного аэростата.

В эти дни казаки совсем близко подъезжали к Кракову, но потом отошли. Снова показался он загадочный и желанный…

Казак гонит пикой пленных, и кроме своего ружья висит ещё и два австрийских. Застава Шляхтина притаилась в лесу и дожидалась удобного момента для нападения на вражеские кавалерийские эскадроны.

Перед донцами были не укрепления, не пехота, вцепившаяся в землю, а широко идущая колонна. Казаки со страшным гиком напали.

3 сотня под командованием Тихона Краснянского, героя русско-японской войны, напала на колонну и разгромила её. Это его герои ходят за линией фронта за австрийцами, как на охоте в своём Гундоровском юрту за волками и лисами.

Это его казак Шишкин один зарубил восьмерых кавалеристов. Это его вахмистр Павлов, постоянный разведчик и герой ночных похождений по вражеским тылам».

Но этот незначительный успех, делал невозможным дальнейшее скрытное продвижение к железной дороге и выведение её из строя. Казачьи сотни были вынуждены возвратиться.

Между тем части 1-й Донской казачьей дивизии из состава 9-й русской армии генерала от инфантерии Платона Алексеевича Лечицкого приблизились к Кракову. 2 ноября 1914 г. 13-й Донской казачий Генерал-Фельдмаршала Князя Кутузова-Смоленского полк в ожесточенном бою овладел посадом Скала (в 17 км северо-западнее Кракова). Неоднократные попытки австрийцев выбить закрепившихся донских казаков из посада, в конце концов, завершились для противника огромными потерями. Командир Гвардейского корпуса генерал Безобразов, отмечая прекрасные действия казаков, писал: «…упорным боем в районе Скала 1-я Донская дивизия удержала до подхода 1-й гвардейской пехотной дивизии, намеченные для развертывания последней линии, и этим дала возможность пехоте развернуться и занять эти линии».

Разъезд 9-го Донского казачьего Генерал-Адъютанта Графа Орлова-Денисова полка под началом есаула Томилина своевременно обнаружил сосредоточение крупных сил противника, который, по-видимому, готовился нанести внезапный удар во фланг и тыл Гвардейскому корпусу. Немедленно части 1-й Донской казачьей дивизии по собственной инициативе заняли господствующую высоту у деревни Сецеховице (или Кшешовице, в 20 км западнее Кракова). Целый день казаки отражали непрерывные атаки превосходящих сил неприятеля, защищая оголенное пространство между Гвардейским и XXV армейским корпусами 9-й русской армии. За эти умелые действия начальник дивизии генерал-майор Григорий Чоглоков был награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени.

Фото из газет времён 1 Мировой войны.

«Генерал-майор, командующий 1-й Донской казачьей дивизии. Утверждается пожалование Главнокомандующим армиями фронта, за отличие в делах против неприятеля, по удостоению Местной Георгиевской Кавалерской Думы Г 4 „за то, что в бою 8.11.1914г.. производя лично рекогносцировку расположения противника под действительным ружейным и артиллерийским огнем и, оценив обстановку, в течение нескольких дней энергично и талантливо руководил дивизией искусным маневрированием, занимая по фронту участок того же притяжения, какой занимает пехотная дивизия, при помощи сочетания конного и пешего боя и действуя активно, прочно обеспечил фланги двух армий. Было взято несколько сот пленных и два пулемета“ ВП 23.04.1915г. Пожалован за отличия в делах против неприятеля Ст. 1 с м. Доп. ВП 1.05.1915г. Утверждается пожалование за отличия делах против неприятеля, по удостоению Местной Думы, из лиц, имеющих Георгиевское Оружие ГО „за то, что 3.11.1914г., лично находясь под огнем противника, остановил наступление значительно превосходных сил австрийской пехоты, удержав своей дивизией важный пункт позиции, чем способствовал наступлению гвардейского корпуса; 4.11., по собственному почину, занял позицию на левом фланге гвардейского корпуса и, ведя целый день упорный бой с превосходными силами противника, энергичным действием остановил их наступление и этим способствовал успеху действий гвардейского корпуса“ ВП 14.06.1915г.»

2 ноября 1914 год. Утром, австрийское командование, сосредоточив резервы, нанесло контрудар со стороны Кракова и начали теснить русские войска. 10 ДКП занял позицию у деревни Цяновице и до вечера отражал атаки неприятеля. На следующий день, рано утром, полк, с приданными ему 7 и 9 казачьими конноартиллерийскими батареями был передислоцирован к посёлку Скала, где удерживал оборону до подхода пехоты лейб-гвардии Преображенского полка, которому и сдал свои позиции. После этого полк отошёл к деревне Пржебысловице. Напор австрийцев усилился и их пехоте удалось оттеснить сторожевое охранение лейб-гвардии Семёновского полка. Спасая положение, 10 полк совершил фланговый ночной марш, усилив стык полков гвардейской бригады, заняв позиции у деревне Сецековице.

4 ноября 1914 год. 10 ДКП, вместе с 9 ДКП и 7 ДКБ и взводом пулемётной команды (4 пулемёта), сдерживал наступление австрийской пехоты у деревни Ивановица и остановил её продвижение. 5 сотня есаула Апостолова контратаковала в конном строю австрийские окопы. Ворвавшись в расположение австрийцев, казаки изрубили и перекололи пехотную роту, взяв в плен 17 человек. 1 и 4 сотни, так же контратаковали противника в конном строю, взяв в плен 60 человек. Вечером казачьи сотни были сменены подошедшим Астраханским пехотным полком. Благодаря храбрости казаков, австрийцам не удалось обойти левый фланг лейб-гвардии Измайловского полка и разгромить его.

7 ноября 1914 год. Противник силами 2 рот атаковал и захватил деревню Самошице, и стали выдвигаться долиной к деревне Сербовице. Что бы ликвидировать прорыв, полковник Краснов приказал войсковому старшине Фарафонову с 4 и 5 сотнями занять Самошице. Для прикрытия левого фланга атакующих были выделены 1 и 2 сотни, закрепившиеся в лесу на высотах. Казачьи сотни, увлекаемые офицерами: есаулом Топилиным, хорунжим Лазаревым и подхорунжим Фоминым, атаковали в конном строю прорвавшиеся роты австрийцев, принудив сдаться 2 офицеров и 122 солдата; остальных австрийцев, оказавших сопротивление, донцы порубили. Тем временем полк занял деревню Самошице и расположился в ней на ночлег. Ночью вахмистр Павлов производил разведку окопов противника, чтобы не определить намерения неприятеля.

8 – 10 ноября 1914 год.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.