Полная версия

На виражах жизни

Мы вместе шли с ней по улице, и я не мог поверить, что все это наяву, казалось, если что-то скажу, она вновь убежит от меня. Весь день сидели у неё дома на диване и рассматривали фотоальбомы. Счастливее этого Первомая я не помню.

Однако наши встречи продолжались недолго. После окончания 9 класса я, вместе с родителями, готовился переезжать к новому месту жительства на Северный Кавказ.

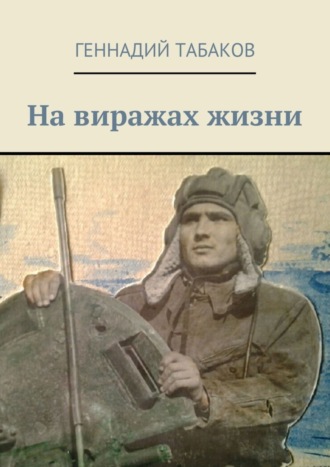

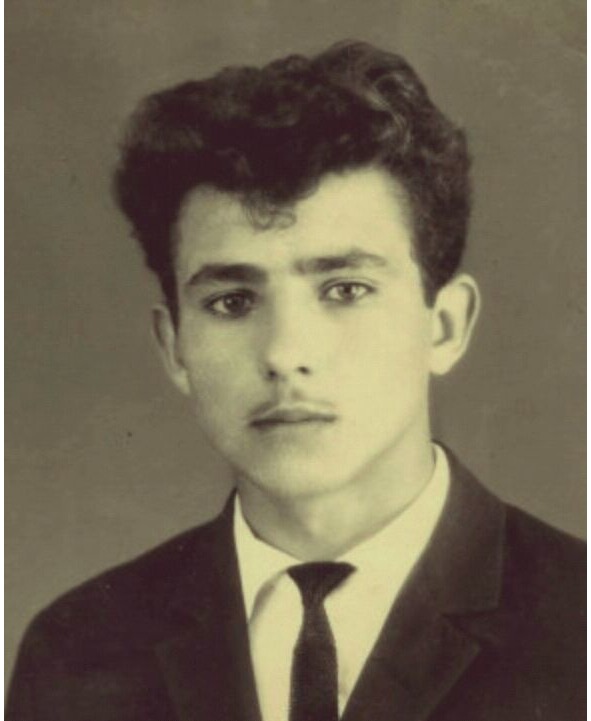

Таким я был в 9 классе… 1964 г. Шемонаиха

Сестры Кубышкины подарили мне на память книгу с названием «Дорога уходит в даль», подписав её собственными стихами, строчки которых помню до сих пор:

«КОГДА РАССТАЮТСЯ ДРУЗЬЯ – К ЧЕРТЯМ ВСЕ ДУРНЫЕ ПРИМЕТЫ, БЕЗ ШУТОК И ПЕСЕН НЕЛЬЗЯ ДРУЗЕЙ ПРОВОЖАТЬ НА КРАЙ СВЕТА»

Так я вновь покидал привычные места, и поезд увозил меня в неизвестную даль, увозил меня из детства в незнакомую юность. Многие годы я переписывался с Валей и приехал к ней, уже став офицером, но это уже другая история.

Глава 2: Юность кучерявая моя

И вот опять я в пути. Поезд, монотонно стуча колёсами, уносит меня все дальше и дальше от мест, так ставших родными, от друзей и любимой девушки, от дома, в котором прошло моё детство.

В нем осталось все моё богатство: голуби и старый верный пёс, по кличке Полкан, а свои любимые вещи: велосипед, бредень, рыболовные снасти, спортивный инвентарь пришлось раздать друзьям, так как им не нашлось места в контейнере.

Отец забил все свободное от вещей место пустыми ульями и принадлежностями к ним, рассчитывая заняться на новом месте своим любимым делом – пчеловодством.

Лёжа на верхней полке, я вновь и вновь возвращался к событиям последних дней. В суматохе сборов еле нашёл время попрощаться с друзьями. Накануне отъезда, зная, что мы уезжаем на следующий день, я спокойно сидел с Валей на скамейке возле клуба, собираясь сообщить ей какие-то важные слова, которые не осмелился сказать раньше.

Мой отец Александр Гаврилович Табаков… Александровское

Неожиданно появился отец и сказал, что мы уезжаем через три часа и надо спешить. Прощание прошло наспех, и я ничего нужного так и не сказал. На вокзале же выяснилось, что отец перепутал расписание и что мы, все-таки, уезжаем завтра.

Неописуемое удивление было на лицах сестёр Кубышкиных, когда увидели меня вечером другого дня. Весь день они были в поле на прополке картофеля, и второе прощание со мной прошло опять накоротке, закончившись неумелыми спешными поцелуями.

Только теперь, находясь в пути, я все отчётливей понимал, что уезжаю далеко и навсегда, даже более – в неизвестность! Приехав после очередного лечения из Пятигорска, отец неожиданно решил продать дом и переехать в понравившийся курортный город.

Мама быстро согласилась и вот, через несколько месяцев, они везли меня на Северный Кавказ, не имея там ни родственников, ни знакомых. Позднее, сменив много мест службы и жительства и поняв, что это такое, я решение родителей переехать на край страны, назвал подвигом.

Времени для размышлений в пути, было очень много. С одной стороны не хотелось покидать друзей и обжитые места, а с другой преобладало любопытство и желание увидеть новые города и особенно Кавказ.

Очень хотелось пройти по местам Михаила Лермонтова и увидеть кавказцев, ловко скачущих на лошадях в своих мохнатых бурках и папахах, как мне тогда это представлялось, начитавшись его произведений.

Моя мама Мария Семёновна Табакова (Петухова), Кавалер ордена «Материнская Слава» 2 степени

И только приехав в столицу, я забыл ту грусть, с которой уезжал и с большим интересом разглядывал большой, шумный и красивый город Москву.

Родители тоже с интересом рассматривали город и Кремль с его достопримечательностями, часами стояли в очереди, чтобы показать мне Мавзолей и покоящегося в нем Владимира Ильича Ленина. Посетили мы и музей вождя.

Особенно меня удивило то, что большинством посетителей там были иностранцы, которых я видел впервые в жизни. Они с большим интересом и вниманием, долго рассматривали каждый стенд и экспонат, как будто не знали, куда деть своё свободное время, иногда переговариваясь между собой на своём, непонятном мне, языке.

А я смотрел на них и думал, это рабочие или капиталисты? Скорее рабочий класс! Он наверняка будет интересоваться своим вождём! Но на рабочих они не походили, больше на интеллигентов, знакомивших своих, чистенько и аккуратно одетых отпрысков, с уроками истории, которые они не смогли усвоить дома.

Меня особо заинтересовал костюм вождя, с аккуратно заштопанными дырочками от пуль, после покушения, который был, как будто с плеча школьника. Ленина я представлял всегда с богатырским сложением тела.

Особенно долго я рассматривал блестящий и чёрный автомобиль, стоящий в одном из залов, представляя, как он мчится, доставляя Ленина на завод, где его ждут: одни увидеть и услышать что-то новое для себя, а другие, чтобы пустить пулю и закрыть рот навсегда вождю мирового пролетариата.

Потом мы гуляли по садовому кольцу, которое мне не понравилось из-за большого количества куда-то спешащих людей, с озабоченными и сосредоточенными лицами. Все напоминало мне муравейник, который живёт по своим особым законам.

Не привыкший к этому, я быстро устал и потерял интерес к городу. На вокзал мы возвращались на метро, но усталость не дала мне увидеть то, что я слышал о нем.

И только в поезде, везущем нас на юг, я вновь пришёл в себя от столичного шума и суматохи. Первая большая остановка была в Туле.

С интересом я смотрел на людей, снующих на перроне, как будто пытаясь увидеть и узнать среди них знаменитых оружейников и мастеров, умеющих подковать блоху, не хуже, чем знаменитый Левша, не подозревая, что последующие годы жизни, после службы в армии, будут крепко связаны с этим старинным и героическим городом.

Потом внимательно читал, на остановках поезда, вывески таких крупных городов, как Орёл, Белгород, Харьков, Ростов на Дону, о которых много слышал и читал в книгах о Великой Отечественной войне, представляя картины тяжелейших боев, проходивших здесь.

Не отрываясь, смотрел на, впервые увиденную, голубизну Азовского моря, вдоль берега, которого мы ехали, и попробовал, купленную на остановке, знаменитую вяленую чехонь

Наконец, после нескольких дней пути, прибыли в город Пятигорск, где посетили почти все исторические места, связанные с Лермонтовым. Особо долго я рассматривал знаменитый Провал, представляя Остапа Бендера, торгующего входными билетиками и вспоминал ещё раз, взахлёб прочитанную книгу Ильфа и Петрова» Двенадцать стульев».

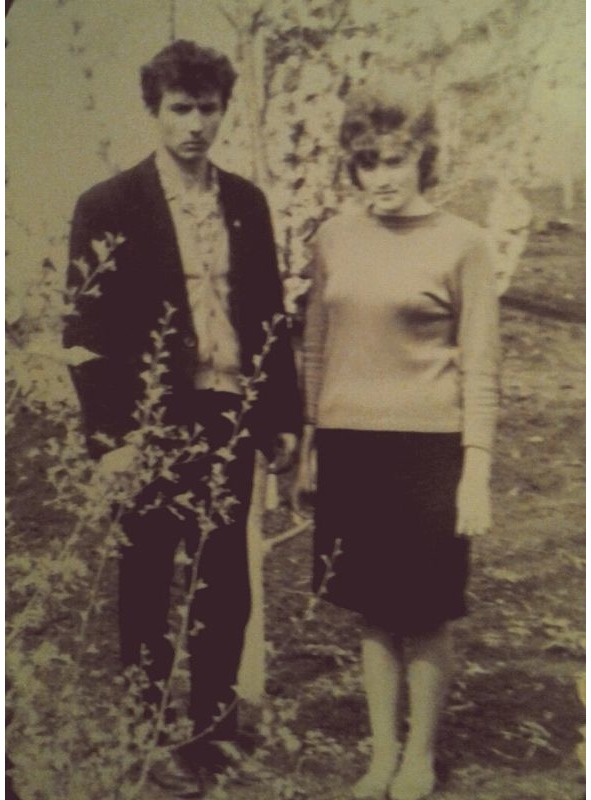

Я в 10 классе… 1965 г., Александровское

После выходных мы начали вплотную заниматься вопросами обустройства и сразу поняли, что нас никто здесь не ждал, а о прописке в курортном городе даже речь вести не хотели.

Так, за несколько дней мы объехали почти все города Кавминводской группы и начали осваивать близлежащие окрестности. Потеряв всякую надежду, мы добрались до села Александровское, районного центра, растянувшегося по лощинам двух речек километров на двадцать, где и нашли то, что искали: маленький домик с небольшим садиком, на берегу маленькой речушки и прописку.

Но за этот домик родители не могли заплатить сразу, не хватало денег, ибо цены на Юге оказались выше, чем думали они, и пришлось ждать денежной помощи от сыновей, моих старших братьев.

Вот так я оказался в старинном селе, которое назвали в честь Александра Суворова, Великого полководца России. Чернозёмная земля давала здесь людям богатые урожаи зерновых, а многочисленные сады ломились от фруктов и винограда, о чем я только мог мечтать в детстве, а из многочисленных артезианских скважин текла минерализованная вода, насыщенная железом и сероводородом.

Все было хорошо, но здесь не было главного для меня – большой реки. Часто вспоминал реку Убу, которая даже снилась мне по ночам, особенно в летние дни, когда здесь стояла такая жара, что кругом высыхала трава.

Это позже проведут сюда воду по каналу из реки Кубань, но в то время рыбачить и купаться приходилось только на прудах, с тёплой, мутной водой и заросшими камышом берегами. Основная рыба, которую я ловил здесь, была из рода рыб семейства карповых: сазан, карп и карась.

Первое время я сильно скучал по покинутым местам, друзьям и вёл усиленную переписку с сёстрами Кубышкиными. В основном письма получал от старшей сестры Любы, а Валя писала редко, видимо стеснялась.

Но со временем, начав учёбу в десятом классе средней школы села Александровского, которая находилась почти в центре села, рядом с рынком и кинотеатром, я нашёл новых друзей, и моя жизнь потекла по новому руслу.

Так с Виктором Некрасовым и Сергеем Калашниковым подружился из-за увлечения охотой. Сергей подарил мне Тулку – старенькую одностволку без бойка, которую я отремонтировал, и она ни разу не подвела меня на совместных охотах.

Тогда же я вступил в охотничье общество, обманув его председателя по фамилии Герман, приписав себе два года в возрасте, так хотелось быть полноправным охотником. В те годы с этим было просто, все строилось на доверии, да и оружие было в свободной продаже и учитывалось только в охотничьем билете.

На охоте по первому снегу… Александровское

Охота увлекла настолько, что почти все свободное время я бродил по полям, окружённым многочисленными лесополосами из колючей белой акации, в поисках зайцев, куропаток и перепелов.

В окрестностях хутора Дубовского стрелял в осеннем лесу многочисленных вальдшнепов, лапша из которых получалась не хуже куриной. Однажды весной Сергей Калашников, живший на хуторе Дубовском, пригласил меня на двухдневную охоту на уток в долину реки Калаус.

Поднявшись ранним утром на горный перевал, мы увидели большую долину, с петляющей по ней небольшой речкой, которая в считанные часы после дождей могла превратиться в бурную и неуправляемую реку, сносящую все с пути.

Неожиданно поднявшийся сильный ветер не давал идти вперёд, казалось, что очередной порыв поднимет тело и понесёт, как пушинку, вдоль гор по долине реки. Пришлось менять планы и возвращаться назад без трофеев.

Зимой, когда выпадал, столь редкий для здешних мест снег, чуть свет убегал с ружьём, чтобы по нетронутой пороше тропить, затаившихся русаков, неуютно чувствующих себя среди ослепительно белого снега.

Иногда из-за охоты пропускал занятия в школе. Родители только ворчали, зная, что утолив свою страсть, я наверстаю упущенное в знаниях и добрели вновь ко мне, после того, как я приносил, счастливый, очередного крупного и тяжёлого зайца.

Охота заменяла мне спорт, так как ходить и бегать приходилось очень много. Однажды, ранив зайца, мне пришлось до темноты преследовать его до тех пор, пока не схватил руками, патроны закончились, а бросить подранка не хотел. Домой еле доплёлся от усталости, но с гордо поднятой головой победителя.

Занятия в школе шли своим чередом и велись опытными педагогами. Особо запомнился наш классный руководитель, учитель немецкого Михаил Яковлевич Самохин, который чутко относился к каждому ученику, вникал и помогал решить ему любую проблему.

Он много, иногда вне темы урока, рассказывал о прошедшей войне, об оккупации села фашистами, о героизме народа, о трудностях жизни и как надо их преодолевать. В тоже время рассказывал о классиках немецкой литературы и величии немецкого языка в ней, и мы изучали этот язык охотно и легко, что впоследствии мне очень пригодилось во время службы.

Обучение в школе велось по стандарту, единственно, о чем я жалел, что здесь было другая профессиональная подготовка. В Шемонаихе мы сами выбирали профессию, которую хотели получить по окончании школы, в соответствии с этим и комплектовались классы: шофёров, электриков, педагогов.

Я выбрал тогда класс шофёров, занятия в нем мне очень нравились из-за практической направленности, которые проходили часто во внеурочное время. Быстро выполнив домашнее задание, вместе с друзьями Виктором Шенкель и Виктором Гайк, бежал в школьные мастерские, где нас ждал учитель автодела – Владимир Андреевич Крепп.

Практические занятия он начал с того, что мы сами разобрали списанный автомобиль Газ-51, а потом, своими руками ремонтировали и собирали все его детали и узлы. Помню, как я притирал клапана двигателя «дедовским» способом – вручную.

Все это помогло мне хорошо изучить устройство двигателя, что очень пригодилось во время обучения в танковом училище. После сборки автомобиля мы обкатывали его не только на школьной площадке, но и по улицам города, что вызывало искреннюю зависть у друзей из других классов.

Здесь же ученики всех классов изучали только устройство трактора и комбайна, да и то по плакатам, а практические занятия проводились редко, иногда на полевых станциях, где мы могли лишь посмотреть на технику.

Единственно, что доверили мне во время летней практики – это сесть на сенокосилку, прицепленную к трактору «Беларусь» и периодически нажимать на педаль, поднимая стрекотавшую косу перед очередным препятствием, чтобы не сломать ножи.

Но ножи ломались и без этого, трактористу приходилось вновь и вновь, истекая потом под палящим солнцем, стучать молотком, расплющивая неподдающиеся заклёпки, а мне держать крепко руками ленту пилы.

К концу дня я выбивался настолько из сил, что еле добирался домой, с ужасом представляя, что завтра все повторится вновь. Только тогда я понял по настоящему, как тяжёл и неблагодарен труд сельского труженика.

Практику по полеводству проходили на школьной учебной материальной базе, которая находилась недалеко от Дубовского леса на берегу большого пруда. Работали не только в большом саду, но и на овощных полях.

Я хорошо помню мучения родителей на прежнем месте жительства по выращиванию и сохранению помидорной рассады от частых заморозков. Здесь все овощи сеяли семенами прямо в землю, и они быстро росли и давали богатые урожаи, не требуя особых забот и полива.

По окончании школы я получил свидетельство механизатора – полевода широкого профиля, но практических навыков работы на технике и вождения не имел. В остальном же занятия ничем не отличались от предыдущей школы и даже математика, которую до девятого класса я не очень любил, здесь мне давалась легко, благодаря предыдущей подготовке.

В девятом классе, ещё в Шемонаихе, математике учил нас Альфонс Фёдорович Матыцин, который настолько хорошо и понятливо вёл свой предмет, что не знать его было невозможно. В дальнейшем он станет заслуженным учителем и почётным жителем этого города.

Зима на Кавказе мне не понравилась, снег выпадал редко, да и быстро таял. В основном стояла сырая и туманная погода, что о лыжах и коньках оставалось только вспоминать.

Что бы ни скучать я увлёкся радиотехникой. Появились друзья и на этом поприще: Вася Михнев, Толик Зубков, Витя Колтунов, Коля Лесовой, Паша Аникеев.

Мои новые друзья… 1965 г., Александровское

Вместе мы мастерили усилители и «шарманки», так назывались самодельные радиопередатчики, а потом выходили в эфир на средних волнах, где общались, ставили оценки друг другу, крутили пластинки с новыми модными песнями или джазовой музыкой.

Высшим достижением было связаться с радиолюбителями из других городов. Все это было, по оценке местных властей, радиохулиганством и чем строже пресекалось, тем заманчивей было для нас.

Сдружившись, мы вечерами вместе гуляли по «Центру», так называли центральную аллею села, по которой каждый вечер, традиционно, ходили туда и обратно жители всех возрастов, выискивая глазами знакомых, чтобы поздороваться или сгруппироваться для следующего мероприятия.

Далее одни уходили в кино, другие в близлежащий парк на танцы, ну а третьи в многочисленные ларьки, где вино с местного винзавода продавалось, почему-то, только в трёхлитровых банках.

Не случайно после таких мероприятий возникали многочисленные драки и избиения, вновь прибывших чужаков, чтобы свои боялись. Не обошла и меня такая участь.

Тактика избиения была одна: несколько человек подходило спереди, а один, тайком, приседал под ноги сзади, человек падал и здесь, как шакалы, налетали все.

Я эту тактику знал и ни разу не превратился в грушу для избиения, давая отпор. Конечно, без синяков не обходилось, но со временем, когда появились друзья и меня зачислили в круг своих.

Я с ребятами чаще всего ходил в кино. В праздники собирались, у кого ни будь дома и, иногда, пробовали лёгкое вино. Чаще всего собирались у Коли Лесового, его отец приносил вино с винзавода, на котором работал.

Мои друзья… (я и Коля Лесовой в центре), Александровское

Однажды Коля угостил нас фруктовой эссенцией, крепкой, как спирт. Пришедший с работы его отец, не обнаружив бутылки, поднял шум, что в бутылке был ядовитый напиток.

Испугавшись, мы стремительно покинули дом и, только в парке, пришли в себя. Забыв про танцы, мы сидели на лавочке у колонки с водой и ждали, кто первый начнёт умирать. Тогда все обошлось благополучно, но с того времени у меня исчезла тяга к любому спиртному.

Постепенно мы обживались на новом месте. Пенсий родителям не хватало, и отец устроился работать по специальности в откорм совхоз с ярким названием «Искра», контора которого находилась рядом с домом, а животные откармливались далеко от села в местечке, под названием Чонгарец, до сих пор не знаю, что оно означает.

Отцу приходилось всю неделю жить там, рядом с загоном для скота, в маленьком сарайчике из досок, который служил ему рабочим кабинетом, складом медикаментов, столовой и спальней одновременно.

Рядом был большой пруд, в нем пастухи «Хваткой», так называлась сетка на связанных крестом палках, ловили вечерами крупных сазанов. Я, иногда, приезжал к отцу порыбачить.

Мне нравилось ловить рыбу на «комбайн», так называлась снасть с грузом, в конце которой пучком на поводках привязывались крючки, которые по кругу вдавливались в грушевидные шары из теста со жмыхом.

Сазан, рассасывая тесто, попавшиеся крючки старался выбросить через жабры, быстро засекался, пугался и стремительно убегал в глубину, поэтому поклёвки были всегда неожиданными и резкими.

Как трепетало сердце, пока я боролся с этими красивыми и сильными рыбами, не хотевшими плыть к берегу, иногда свечой выскакивающими из воды и, частенько, рвущими, как нитки, мои старые лески, оставляя мне только память о себе. Удивляет меня тот факт, что упущенную крупную рыбу помню отчётливо до сих пор, а большинство пойманной было съедено и быстро забыто.

Однажды летом я приехал к отцу на рыбалку вместе с братом Владимиром и его женой Надей, которые были в отпуске. Ловили ночью сазанов, собираясь ночевать у костра. Клёв был неповторимым, даже Надя выуживала крупных рыбин.

Однако в полночь налетел смерч, принёсший сильную грозу. Гремело так, что вздрагивала земля, а ливень с градом за считанные минуты промочил нас насквозь. Добежав до сарайчика, где спал отец, мы дрожали, как листья на осинках.

До сих пор удивляюсь, как мы вчетвером смогли поместиться в таком маленьком помещении. Утром по всему пруду плавали на волнах полосатые арбузы, принесённые потоками дождевой воды с бахчи на сопке.

На выходные дни отец приезжал домой и занимался садом. Первым делом посадил виноград, которого до этого не было. Участок был небольшой, но отцу хотелось посадить все виды фруктовых деревьев, а картошку посадить пришлось на маленьком пятачке.

Построил он веранду у входа в дом, а летнюю кухню переделал под любимую баньку, вернее совместил их функции. Дом был маленький – всего две комнаты, одна из которых была кухней и, одновременно, спальней родителей.

Так мы втроём прожили год, а потом из армии вернулся мой старший брат Александр, устроившийся работать водителем у директора местного автохозяйства. Мне стало веселей. Саша работал на голубой автомашине «Волга» (ГАЗ-21) и часто брал меня покататься по окрестностям села или на прополку бахчи.

Совхоз заботился о своих тружениках. Запахивали землю, чтобы посадить арбузы и дыни, а потом делили поле по участкам на каждого работника, а те уже сами ухаживали за бахчой. Осенью привозили урожай домой.

Арбузов было много, они вырастали большими, сочными, и очень сладкими. Часто в гости ко мне приходили соседки – сестры Алфёровы и я угощал их арбузами.

Старшая Лилия училась со мной в одном классе, а Галя была на два года моложе. Они имели свою большую комнату, где мы часто готовились к занятиям. Приходила и подруга Лилии – Оля Тамашакина, учившаяся с нами в одном классе.

Мы играли в карты, читали книги или просто рассказывали различные истории из своей жизни. Девчонок красивых кругом было много и многие мне нравились, но сильных чувств у меня ни к кому не было и я спокойно жил, учился и занимался любимыми увлечениями.

В одиннадцатом классе добавились новые заботы и мысли, грызущие меня постоянно, как бы ни пытался изгнать их из головы. «Куда пойти учиться?» – этот вопрос я задавал себе и не мог ответить на него.

Сосед мой, по парте, Володя Неговора собирался поступать в Ростовский Университет, и я решил присоединиться к нему. Осложняло это решение то, что в этот год в школах был двойной выпуск.

Выпускными были одиннадцатые классы в последний раз и впервые десятые, поэтому конкурс при поступлении был тоже в два раза больше. Я понимал, что нужны не только отличные оценки в аттестате, но и отличные знания в голове, и чтобы победить в этом конкурсе – надо было забыть все и учиться, учиться и учиться!

И я учился, но не мог бросить охоту и рыбалку, а также увлечение радиотехникой, хотелось также сходить в кино или на танцы. Да столько соблазнов было кругом, что знания не лезли в голову.

Перед экзаменами в школу пришёл военком, собрал ребят – выпускников и предложил поступить в военные училища, рассказав при этом о правилах поступления, о том, что училища стали высшими и там тоже можно получить высшее образование, пригрозив, к осени забрать всех не поступивших призывников служить в армию.

Я с сестрой Людмилой… 1966 г., Александровское

Он тогда вновь разбудил во мне, почти угасшую, мечту стать офицером. Я не находил себе места после этого, все думал, что делать?

Мои сомнения помог решить, неожиданно приехавший в отпуск, старший брат Виктор, служивший уже в звании майора. Он, в резком тоне, сразу разъяснил мне преимущества учёбы на казённых харчах, в казённой одежде и в бесплатном казённом жилье, намекнув при этом на мизерные пенсии родителей.

Последний аргумент был самым весомым, и я принял решение поступать в военное училище. Когда в военкомате мне предложили военные училища, находящиеся в городах, рядом с домом, я от всех отказался и, к большому удивлению военкома, попросил отправить меня на Дальний Восток в танковое училище, которое ранее закончил мой брат Владимир.

Расчёт был прост, если поступлю – буду учиться, а если не поступлю, то посмотрю нашу большую страну, ведь проезд был бесплатным. Как то сразу на душе стало легче и я, потихоньку, стал готовиться к выпускным экзамен Дома тоже произошли перемены, к нам переехала жить моя старшая сестра Людмила, которая жила и работала ткачихой на текстильном комбинате в г. Семипалатинске.

В комнате стало тесновато, что ещё более затвердило моё решение уехать. Познакомившись с сестрой, зачастил ко мне мой друг Володя Неговора и я стал обрабатывать его, чтобы вместе поехать на Дальний Восток.

Он, к моему удивлению, быстро согласился и, в свою очередь, уговорил своего друга Ивана Передельского. Вместе мы прошли медицинскую комиссию, подготовили и сдали в военкомат необходимые документы и стали ждать решение.

Жизнь продолжалась: готовились и сдавали экзамены, ходили на вечера в школе, где танцевали модный твист, рискуя порвать ушитые и обтягивающие ноги брюки – дудочки.

Провожали девчонок домой, а иногда робко целовались, далее дело не доходило. Нравилась мне девочка из девятого класса Рая Кодзик, турчанка, почти одновременно со мной приехавшая сюда из Турции.