Полная версия

Международная торговля

К субъектам мирового хозяйства относятся национальные хозяйства отдельных стран, их группы, а также национальные фирмы, активно участвующие во внешнеэкономической деятельности, многонациональные компании и международные экономические организации. Расширение понятия субъектов мирового хозяйства связано с тем, что развитие международного разделения труда и мирового хозяйства во второй половине XX в. определяется глобализацией и всевозрастающей интернационализацией хозяйственной жизни. На данный процесс влияют разные факторы: географические – неравномерность распределения на земном шаре природных ресурсов, в том числе растительного и животного мира, различные почвенно-климатические условия. Увеличение объемов выпуска продукции, появление новых отраслей и производств обусловливают повышенный спрос на сырьевые товары, получение которых ограничено природными условиями. Это стимулирует добычу сырья в тех странах, где имеются соответствующие запасы. Кроме того, растет спрос на продовольственные товары, которые производятся лишь в определенных климатических зонах; степень развития производительных сил – крупное машинное производство, как правило, может быть эффективным только при глубокой специализации и ориентации на широкий рынок сбыта, что приводит к необходимости выхода на внешний рынок; научно-технический прогресс.

1.3.2. Товарная и географическая структура мировой торговли

Особенности развития стран определяют и их роль, значение в международной торговле. Доля промышленно развитых стран в мировом экспорте на протяжении последних 30 лет составляет более 75 %. Такая же доля этих стран и в мировом импорте. Около 20 % мировой торговли приходится на развивающиеся страны, но в каждой из этих групп происходят существенные изменения. Ведущие позиции в мировой торговле занимают: США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Среди развивающихся стран следует выделять: Тайвань, Сингапур, Малайзию, Мексику, Бразилию, Индонезию. В начале ХХI в. определилась четкая зависимость развития международной торговли от изменений в экономике и внешней торговле стран Юго-Восточной Азии, на долю которых вместе с Китаем приходится около 1/4 мировой товарной торговли. На рубеже XX–XXI вв. произошли существенные изменения в рамках этих стран, также некоторые страны, относящиеся по международной классификации к развивающимся по своему социально-экономическому развитию, практически догнали промышленно развитые страны (например, Китай, Турция и т. д.).

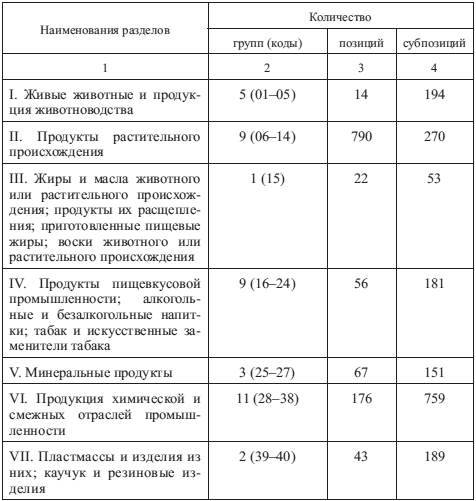

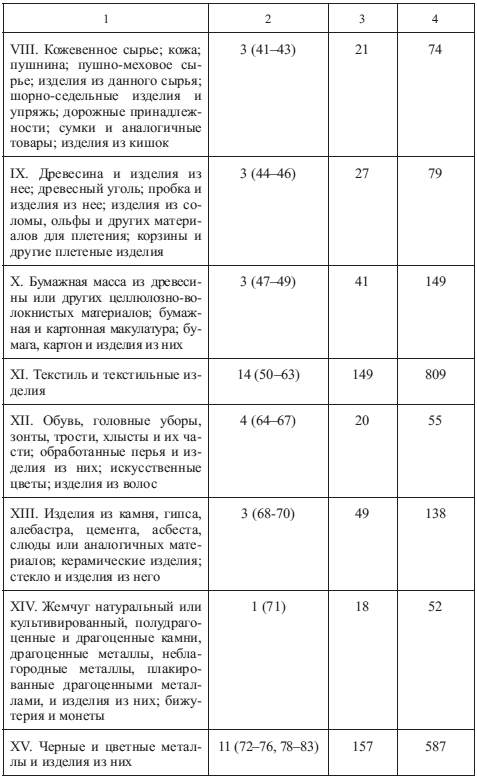

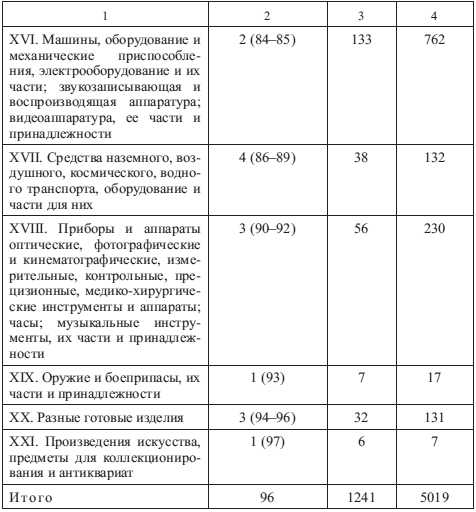

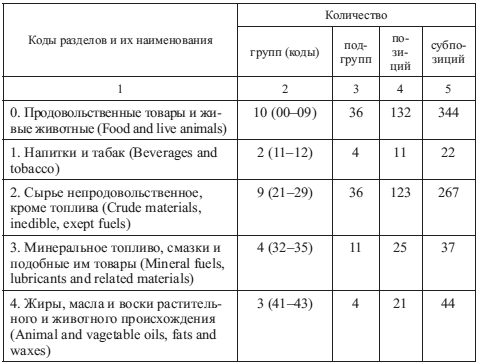

Для упорядочения в международной торговле товарами и услугами международные организации (например, ООН) систематизируют и классифицируют товары, которые являются предметом международной торговли. В 1983 г. была опубликована Гармонизированная система описания и кодирования товаров, ГС (Harmonized Commodity Description and Coding System), разработанная Советом таможенного сотрудничества (СТС). Классификационная схема ГС представлена в табл. 1.1. Классификация товаров осуществлялась по следующим признакам: происхождение товара, вид материала, из которого изготовлен товар, назначение товара, химический состав товара. Первые две цифры кода обозначают товарную группу, четыре – товарную позицию, шесть – субпозицию. Например: 72 – товарная группа «Черные металлы»; 7201 – товарная позиция «Чугун, включая зеркальный, в чушках, болванках и других первичных формах»; 720140 – товарная субпозиция «Зеркальный чугун».

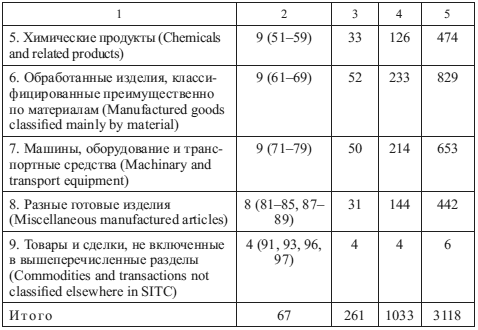

Гармонизированная система описания и кодирования товаров служит основой для переговоров в рамках ВТО, а также является базой для увязки с системами классификации по методике ООН. С ориентацией на ГС была разработана и опубликована 3-я редакция Стандартной международной торговой классификации (СМТК) ООН (Standart International Trade Classification (SITC)), Rev. (табл. 1.2). Классификация товаров на уровне групп осуществлялась по видам сырья, из которого изготовлен товар, степени обработки товара, назначению товара, месту товара в международной торговле.

Как и в предыдущих изданиях СМТК, в 3-м издании сохранена десятичная система кодирования: первая цифра кода соответствует товарному разделу, две – товарной группе, три – товарной подгруппе, четыре – товарной позиции, пять – субпозиции. Например: 8 – раздел «Разные готовые изделия»; 88 – товарная группа «Фотоаппараты, оптические приборы часы»; 885 – товарная подгруппа «Часы ручные, настольные, стенные»; 8857 – товарная позиция «Часы настольные, стенные»; 88574 – субпозиция «Будильники на батарейках, аккумуляторах или питающиеся от сети» (см. табл. 1.2).

Таблица 1.1

Классификационная схема Гармонизированной системы

Продолжение табл. 1.1

Окончание табл. 1.1

На основе 3-го издания СМТК можно определить сопоставимые показатели, характеризующие объем и структуру экспорта и импорта различных стран, а также с помощью специального «ключа» производить перегруппировку товаров с СМТК на другие классификации и номенклатуры.

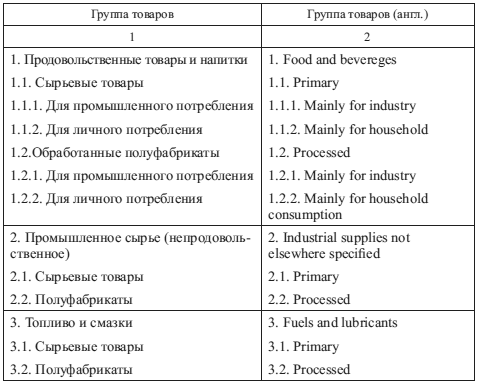

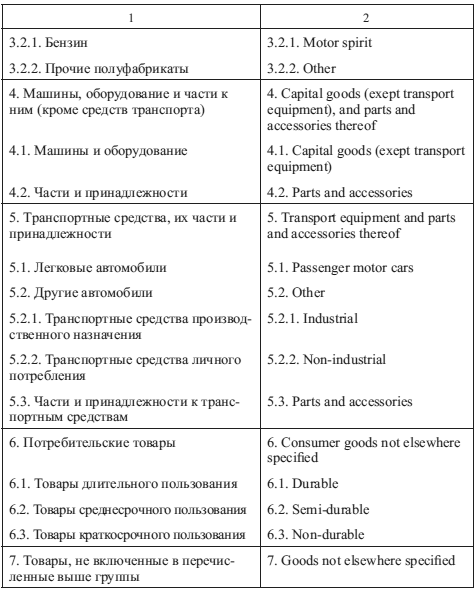

Для статистики международной торговли применяется также Классификатор товаров по укрупненным экономическим группировкам (КУЭГ) ООН (Classification by Broad Economic Categories (ВЕС)). Ныне действующая редакция классификационной схемы КУЭГ представлена в табл. 1.3.

Данная схема основана на товарах, включенных в Гармонизированную систему описания и кодирования товаров и СМТК. Все товары, перечисленные в этих классификациях, объединены в семь групп в соответствии с их назначением, а внутри каждой группы – по степени обработки. Кроме того, некоторые товары объединены в группы по принципу промышленного или личного потребления, а некоторые – в зависимости от срока пользования. В КУЭГ также определены следующие основные понятия.

Сырьевые товары – продукты сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты или любые полезные ископаемые, стоимость которых лишь в незначительной степени зависит от обработки. Полуфабрикаты – продукты, требующие дальнейшей обработки или включенные в состав других товаров, прежде чем они стали орудием производства или предметом потребления. Готовые изделия – все промышленные изделия, предназначенные для потребления и использования в домашнем хозяйстве, а также капитальное оборудование для промышленности, сельского хозяйства и транспорта, промышленные товары недлительного пользования, применяемые в промышленности в качестве материалов и топлива.

Таблица 1.2

Классификационная схема СМТК (3-я редакция)

Окончание табл. 1.2

Таблица 1.3

Классификационная схема КУЭГ

Окончание табл. 1.3

Готовые промышленные товары краткосрочного пользования, предназначенные для промышленности, – товары со сроком пользования один год и менее. Готовые изделия длительного пользования – изделия со сроком потребления свыше одного года, предназначенные для промышленности, а также для государственных и частных учреждений, классифицируемые как капитальное оборудование, кроме оружия, которое классифицируется как товар, не отнесенный к другим категориям. Потребительские товары (непищевые) недлительного пользования – товары со сроком потребления один год или менее, включая товары, используемые государственными и частными учреждениями. Товары среднесрочного пользования – товары со сроком пользования от одного до трех лет и с относительно низкой стоимостью. Товары длительного пользования – товары со сроком пользования свыше трех лет, а также товары со сроком пользования от одного до трех лет, но с высокой стоимостью.

При быстром обновлении продукции и технологий невозможно достичь оптимального развития в рамках одной страны всех видов производств. Результатом этого является активный обмен продукцией, услугами и факторами производства. В таких условиях в большинстве стран имеет место объективная тенденция к формированию в рамках национальных хозяйств открытой экономики, прежде всего путем развития внешней торговли, что подтверждается кардинальными изменениями в мире, происходящими в конце ХХ в.

Открытая экономика. Тенденция к большей открытости национальных хозяйств является характерной чертой современного развития международного разделения труда. По степени вовлеченности в международное разделение труда (степени открытости) национальные хозяйства можно разделить на два противоположных типа: полностью замкнутое (автаркическое), полностью открытое.

Под замкнутой (автаркической) понимается экономика, развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве. При этом экономические связи страны с другими национальными хозяйствами минимальны. Под полностью открытой экономикой понимается такая экономика, развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве. Внешние связи страны усиливаются, причем с переходом к более высокому уровню развития происходит как абсолютное, так и относительное их расширение. Сам факт наличия экономических связей между данной страной и другими странами еще не означает, что она имеет открытую экономику. В настоящее время экономика отдельных стран не может развиваться в отрыве от мирового хозяйства, без каких-либо связей с другими странами. Даже когда в экономической политике страны преобладают автаркические тенденции, внешние связи неизбежно играют ту или иную роль. Экономика одних стран открыта в большей степени, других – в меньшей.

Структура мирового хозяйства. По мере развития международного разделения труда сформировалась определенная структура мирового хозяйства, обусловленная уровнем развития отдельных стран. Используемая в ООН классификация стран по такому признаку приобрела следующий вид: промышленно развитые страны, развивающиеся страны, страны Восточной Европы.

Развитые страны. В группу промышленно развитых стран (developed countries) входят страны с крупным частномонополистическим сектором, занимающим главенствующие позиции в экономике, с развитой хозяйственной и социальной функциями государства. При всем разнообразии этих стран их отличают высокий уровень производительных сил, интенсивный тип развития рыночной экономики, единый воспроизводственный процесс в рамках национально организованных структур (хозяйств). В этих странах сосредоточена подавляющая часть экономического и научно-технического потенциала мирового хозяйства, расположены главные финансовые центры, основные узлы коммуникаций.

В соответствии с классификацией ООН выделяется группа стран с развитой рыночной экономикой (developed market economy countries), которые также подразделяются по регионам, в том числе в Америке: Канада и США; в Европе: Дания, Италия, Португалия, Швеция, Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Фарерские острова, Великобритания, Исландия, Нидерланды, Финляндия, Германия, Испания, Франция, Греция, Норвегия, Швейцария; в Азии: Израиль и Япония; в Африке: ЮАР; в Океании: Австралия и Новая Зеландия.

Практически все промышленно развитые страны входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основными целями ОЭСР являются следующие: вклад в развитие мировой экономики посредством обеспечения оптимального экономического развития, роста занятости населения и повышения его уровня жизни при сохранении финансовой стабильности государств-членов; содействие экономическому благополучию в регионе ОЭСР путем координации политики государств-членов; согласование помощи государств ОЭСР развивающимся странам. ОЭСР имеет следующую структуру: совет; исполнительный комитет; исполнительный комитет в особом составе; комитеты, рабочие группы, экспертные комиссии, комитет содействия развитию; Международный секретариат, департаменты; автономные и полуавтономные органы. Некоторые публицисты зачастую называют ОЭСР клубом богатых стран, который используется для постоянного диалога и координации деятельности в сфере экономической и социальной политики между правительствами этих стран. Распространенным является также мнение, что ОЭСР представляет собой интеллектуальный центр (think tank) стран-членов и выполняет роль своеобразного экономического генерального штаба или центрального командования мировым хозяйством. Много важных проблем глобального характера рассматривается в рамках этой организации, а ее резолюции и оценки оказывают существенное влияние не только на экономическую жизнь стран-участниц, но и на все мировое хозяйство.

Развивающиеся страны. Другая группа, значительно более крупная, чем развитые страны, охватывает свыше 120 развивающихся государств (developing countries) и территорий. Ее главная особенность состоит в многообразии социальных укладов, а также переходных форм экономических отношений при значительной политической роли государства. Во многих развивающихся странах процесс формирования национальных хозяйств еще не завершен, преобладает экстенсивный тип хозяйственного развития. Эти страны значительно отстают по уровню экономического развития от стран первой группы. Развивающиеся страны можно классифицировать по таким признакам, как степень развития рыночных отношений, глубина и формы включения в мировые экономические связи, уровень ВВП на душу населения.

Условно выделяют три уровня развивающихся стран. Верхний уровень составляют страны, в которых государственный, иностранный и местный частный капитал образовал интегрированные экономические системы. Эти страны прочно включены в мировое хозяйство. Наиболее характерными из них являются:

• страны, где в течение длительного времени существуют рыночные формы хозяйствования, но которые не сумели в силу ряда социально-исторических причин утвердить высшие формы экономической организации в народнохозяйственном масштабе и занять привилегированные позиции в мировом хозяйстве. К таким странам можно отнести Аргентину, Уругвай, Чили;

• страны с крупным экономическим и демографическим потенциалом, которые достигли высокого уровня технологической, экономической и организационной зрелости (иногда их называют новыми индустриальными странами). Экономика стран данной группы, активно участвующих в международном разделении труда, зависит от динамики развития мирового хозяйства. Такими странами являются Бразилия и Мексика. О роли Мексики в мировом хозяйстве достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что она – член Организации экономического сотрудничества и развития, а также (вместе с США и Канадой) член Североамериканского соглашения о свободной торговле;

• новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, динамичное развитие и активное участие в международном разделении труда которых основывается на освоении современных высокотехнологичных производств при господстве рыночных отношений во всех сферах экономики.

На среднем уровне находятся страны с так называемой дуальной экономикой:

• крупные и средние страны, современное развитие которых началось «в обход» традиционных структур. Такими странами являются Таиланд, Египет и др.;

• страны, современное развитие которых началось сравнительно недавно и основывалось преимущественно на их включении в мировое хозяйство по линии поставок сырья, пользовавшегося большим спросом на мировом рынке. В этих странах формируется капиталоэкспортирующее направление. Вывоз капитала в значительных размерах осуществляется как в развивающиеся, так и в высокоразвитые страны;

• страны с крупным демографическим и экономическим потенциалом, но с низким уровнем дохода на душу населения. К таким странам относятся Индия, Пакистан, Индонезия.

На нижнем уровне находятся наименее развитые страны.

В соответствии с классификацией ООН все страны и территории подразделяются по регионам, экономическим группировкам, уровню дохода. В соответствии с классификацией по экономическим группировкам выделяются следующие страны и территории: основные экспортеры нефти, основные экспортеры промышленных товаров, остальные страны, в том числе наименее развитые страны (least developed countries).

1.4. Основные концепции международной торговли

1.4.1. Протекционизм, свобода торговли и взгляды меркантилистов

Теоретические объяснения и обоснования причин существования, развития и повышения роли торговли между странами и народами начали формироваться значительно позже возникновения самого международного обмена. Этому предшествовало преодоление внутренней феодальной раздробленности, в частности в Европе, становление достаточно устойчивых торговых связей между странами. С самого начала сложились два принципиальных подхода к международной торговле. Первый предполагает свободу торговли (free trade), осуществление ее без ограничений, второй – обосновывает государственное вмешательство в международный товарооборот в целях содействия его росту с учетом интересов национального хозяйства, протекционизм. Названные два подхода при выработке и реализации внешнеторговой политики сохраняются и сегодня, хотя первый из них преобладает.

Попытка определить смысл внешней торговли, сформулировать ее цели была сделана в экономическом учении меркантилистов на стадии заката феодализма и зарождения капиталистических отношений (XV–XVIII вв.). Исходя из тезиса об определяющей роли сферы обращения, лежавшего в основе их взглядов, богатство страны заключается во владении ценностями, прежде всего в виде золота и драгоценных металлов. Представители меркантилизма (Т. Мэн, А. Монкретьен) считали поэтому, что умножение золотых запасов является важнейшей задачей государства, а внешняя торговля должна прежде всего обеспечивать получение страной золота. Это достигается превышением экспорта товаров над их импортом, активным торговым балансом. Тем самым предполагалось разнообразное вмешательство государственной власти во внешнюю торговлю, установление жесткого контроля над этой сферой. Внешнеторговая политика ориентировалась на всемерное поощрение вывоза и ограничение ввоза путем установления таможенных пошлин на иностранные товары. Подобный протекционизм усложнял международную торговлю, создавая преимущества для отдельных стран, особенно метрополий, ограждая барьерами колониальные территории.

В таких условиях международная торговля разделялась на зоны доминирования метрополий. Вместе с тем создавались предпосылки устойчивого дисбаланса во внешнеторговых отношениях, невыгодность их для одной из участвующих сторон. Возникли препятствия для развития капиталистических отношений, обусловившие расширение внешнеторгового обмена, передел мирового рынка. Протекционизм тормозил эти процессы. Такой (меркантилистский) подход в данной ситуации утратил свои позиции, уступив место теориям, основанным на принципе свободы торговли. Однако и в наше время возникают (неомеркантилистские) варианты во внешнеторговой политике отдельных стран, которые, прибегая в той или иной мере к протекционизму, ориентируются на активный торговый баланс, форсируя экспорт и сдерживая импорт по некоторым видам товаров и услуг, отдельным секторам и отраслям экономики.

1.4.2. Абсолютные и сравнительные преимущества

В своих экономических взглядах классики английской политэкономии А. Смит, Д. Риккардо и Д.С. Милль исходили из определяющего значения сферы производства, которое создает богатство народов, обеспечивая приобретение доступных товаров и услуг. В то же время они считали, что возможности производства, благоприятные условия его осуществления определяются естественными, природными факторами. Преимущества в этих факторах и обусловливают ведение того или иного производства, в том числе и для вывоза товаров за границу. Подход с позиций естественного разделения труда присущ и многим современным последователям классиков политической экономии.

Принцип свободы торговли позволяет стране, по А. Смиту, сосредоточить свои усилия на производстве тех продуктов, которые можно делать лучше и наиболее дешево. Складывающееся в результате этого разделение труда означает рост обмена, международной торговли, принося выгоды ее участникам. Согласно А. Смиту, такие преимущества определяются разницей в абсолютных затратах на производство (количество человек, требующихся для изготовления единицы товара) в каждой из стран. В его примере вино во Франции и Португалии дешевле, чем в Шотландии. В этих условиях было бы нерациональным изготавливать вино в Шотландии из винограда, выращенного в оранжереях, когда много дешевле привезти его из Португалии или Франции.

Отказ же от производства тех товаров, по которым страна не располагает абсолютными преимуществами, и концентрация на продукции, обладающей такими преимуществами, приводят к росту общих объемов производства, увеличению обмена результатами труда. Положения А. Смита получают еще большее развитие, если учитываются не только естественные, но и приобретенные преимущества, связанные с использованием новых технологий. Это положение прежде всего относится к готовой продукции, составляющей подавляющую часть международного товарооборота. Известная условность подхода в теории абсолютного преимущества связана с рассмотрением пары стран, вариантом непосредственно товарного, а не денежного обмена. Но введение этих новых экономических аспектов при прочих равных условиях не отменяет главных выводов.

Д. Риккардо пошел дальше, заложив важную теоретическую базу большинства последующих концепций международной торговли. Считая в принципе положения А. Смита верным, но частным случаем, он сформулировал идею компаративных (сравнительных) преимуществ, как и у А. Смита определяемых разницей в затратах, но не абсолютной величиной, а относительными размерами, т. е. каждая страна должна производить и вывозить товары с относительно меньшими издержками, хотя они могут быть и выше, чем в другой стране. Используя больший разрыв в затратах, стороны получают необходимый выигрыш. В известном примере с вином и сукном в Португалии и Англии каждая из стран, ориентируясь на меньшие затраты (вино в Португалии, сукно в Англии) и вывозя эти товары партнеру, получает выигрыш от экспортно-импортной специализации в результате приложения ресурсов труда в менее затратном производстве. Возможности выпуска более дешевой продукции расширяются.

И у Д. Риккардо есть допущения, что разделение труда обеспечивает большую его внутреннюю мобильность, отвлечение от транспортных расходов при перевозках, дает возможность изменения издержек при внедрении новых технологий. Положения теории верны и для товарно-денежного обмена. Нетрудно понять, что эти подходы классиков полностью вписываются в принцип свободы торговли, хотя не исключают ограниченное, временное и избирательное государственное вмешательство под флагом большего благоприятствования этой свободе. И все же теория компаративных преимуществ – идеальная схема, особенно для естественного разделения труда, требующая немалых поправок при учете занятости, опасностей чрезмерной специализации, многостороннего характера внешних связей, транспортных и других расходов, степени мобильности ресурсов. В действительности нельзя ограничиться только показателями экономического выигрыша, что также сужает принцип свободы торговли.

На практике определение издержек только затратами труда в рабочем времени как А. Смитом, так и Д. Риккардо недостаточно, их отдельные элементы, в том числе заработная плата, могут значительно колебаться, что нельзя не учитывать. На необходимость этого и требующиеся поправки к теориям преимуществ обратили внимание еще Н. Сениор и Д. Милль.

Отстаивая протекционизм, доводы против взглядов А. Смита и Д. Риккардо выдвигала и наука XX в. в лице Ф. Листа и А. Гамильтона, которые выступали за активное государственное вмешательство во внешнюю торговлю для стимулирования перехода к более высоким стадиям развития. А Ф. Зомбарт в свою очередь подбросил еще и гипотезу об убывающем значении внешних рынков. Серьезная разработка аспектов теории сравнительных преимуществ содержится в трудах К. Маркса, где усилен акцент на роль приобретенных преимуществ, в качестве существенного фактора формирования которых рассматриваются социально-экономические (производственные) отношения общества.