Полная версия

Люба-Любовь. Потомку о моей жизни

Держась друг за друга, девушки сделали еще несколько шагов и сразу поняли, что не знают, куда идти дальше – ничего не было видно. Даже пальцев вытянутой руки. Слева, справа, сзади и спереди стояла сплошная стена крутящегося снега. Ветер сбивал с ног. Снег был сухой и колючий. Ветер метал его прямо в лицо, забивая глаза, нос, рот, не давая дышать. Надо было прикрывать руками рот, нос, глаза. На мгновение они расцепили руки и сразу потеряли друг друга. Обе начали кричать и громко звать друг друга, но их голоса сразу терялись в вое пурги. Все же они случайно наткнулись друг на друга, и теперь уже не расцепляли рук, боясь потеряться еще раз.

Они услышали выстрелы. Стреляли, чтобы люди могли ориентироваться хотя бы по звуку.

Девушки поняли, что им никогда не дойти до калитки. Пересечь по занесенной снегом тропинке большой пустырь, а потом найти калитку в длинном заборе военного городка было невозможно.

– Нам надо возвращаться. Даже если мы дойдем до забора, мы не найдем калитки, – сказала Люба.

Она уже поняла, что они и до забора не дойдут.

Девушки решили вернуться в дом Миниовичей, но в какую сторону надо было идти, они уже не понимали. Где был их дом? В какой стороне? Все стороны были одинаковыми. Всюду стеной стоял снег, гонимый ветром. Да, вокруг был ветер и снег. И ничего более. Ни каких-нибудь очертаний построек, ни огонька… А ведь они сделали всего несколько шагов…

Все-равно, на что-нибудь надо было решаться. И они решились, – повернули назад, к дому (так они считали) и пошли. Они сделали те несколько шагов, на которые отошли от дома, а потом еще столько, а потом еще больше, понимая, что идут куда-то не туда, но, все же надеясь, что наткнутся на дома. А что было делать? Еще раз поворачивать назад и идти в никуда? А ветер сбивал с ног, пригибал к земле, заставлял наклонять голову вниз, приходилось чуть не ползти, потому что идти уже было невозможно. И сил оставалось все меньше и меньше.

Но девушкам нашим повезло. Они, когда уже надежда была потеряна, наткнулись-таки на стенку дома, ощупали ее руками, еще не веря, что это дом, и, прижимаясь к стене, не отпуская шершавой древесины, начали передвигаться ползком вдоль стены, чтобы достичь двери. Вскоре они доползли до нее и начали стучаться, так как дверь была заперта. Дверь приоткрылась, и на пороге показалась …соседка. И даже не та, что жила в соседнем доме, а та, что жила через дом.

Девушки думали, что они пришли обратно в дом Миниовичей, а это оказался даже не соседний.

Они сначала даже глазам не поверили. Оказалось, что они вслепую шли не к домам, а почти параллельно им. Хорошо, что немного под углом. Еще чуть-чуть, и они бы прошли мимо домов в чистое поле. И тогда они поняли, что были на волосок от смерти.

Они решили пробраться вдоль стен к дому Миниовичей. Было трудно, но все же значительно проще, чем блуждать в чистом поле – пять домов примыкали почти вплотную друг к другу, их разделяли лишь хозяйственные сарайчики. И вот, держась за стенки домов и сарайчиков, девушки добрались, наконец, до дома Миниовичей.

Мама Инны уже и не чаяла увидеть ее живой, она сидела и рыдала от горя. Можете себе представить, как она обрадовалась, увидев девушек живыми!

Любочка сразу позвонила отцу в штаб, где Николай Исаакович дежурил, и сообщила, что она жива, на вечер не пошла и пережидает пургу в доме Миниовичей. Отец решил немедленно сообщить об этом маме.

Он вышел из штаба и, как он потом рассказывал, в основном ползком «на пузе» добрался до своего дома, где оставались Берта Абрамовна и десятилетний Володя. Пятиминутный путь занял у него полчаса. А потом так же ползком вернулся в штаб. Служба есть служба.

А вечер в школе состоялся. Школа то была в городе, и дети, жившие в самом городе, до школы добрались. И только Люба и Инна, жившие вне города, не смогли попасть на встречу Нового года. Но какое счастье, что они проявили благоразумие и вернулись домой!

Пурга бушевала до утра 2-го января и потом, когда она кончилась, в Южно-Сахалинске собирали трупы замерзших в пургу людей. Особенно много погибло детей. Пурга началась внезапно, и дети, находившиеся на улицах города, не смогли вернуться домой. Люди замерзали прямо на улицах, рядом с домами. А что говорить о чистом поле?

Любочка до 2-го января была у Миниовичей. На второй день утром пурга прекратилась, снова ярко засветило солнце, но его лучи не попадали в окна дома Миниовичей, потому что они были полностью засыпаны снегом. На улицу нельзя было выйти, потому что двери не открывались, – мешал снег. Дом был занесен им по самую трубу.

А потом пришли солдаты и освободили их из снежного плена, откопав двери и, окна, прочистив дорожки, которые превратились в глубокие траншеи. Стенки их были выше человеческого роста.

Жизнь продолжалась, а это жуткое воспоминание о стихии снега и ветра, о пляшущих вокруг тебя стенах колючего снега, снеговых струях, больно бьющих тебе в лицо, плотном ветре, сбивающем с ног, осталось в памяти. А теперь в теплом уютном доме, греясь у печки, в которой горели, потрескивая, дрова, они ощущали бесконечную усталость и безмерную радость. Спасли сами себя, выдержали борьбу со стихией, преодолели, победили. И осталось понимание, как хрупка жизнь, которая дарована тебе…

Но было жалко, что не попали на Новогодний вечер. Ведь так к нему готовились!

Рыба и икра

Сказать, что рыбы на Сахалине было много, значит, ничего не сказать. Рыбы было очень-очень много, и она была очень-очень большая. Иногда длиной метра полтора, а то и более.

От рыбины Берта Абрамовна отрезала голову на уху, вынимала и солила икру, а остальное (представляете себе эту рыбину!) скармливала курам, которых держала в сарайчике. Куриное мясо потом пахло рыбой.

Николай Исаакович из рыбьих голов сам варил уху, – любимая еда! Рыбные консервы из кеты съедала кошка. Но бычки в томате, тогда они были в магазинах в изобилии, дети считали деликатесом и кошке не отдавали.

Майор Штерн плавает на Курилы

Район пограничного дивизиона был обширный: помимо Сахалина в него входили все Курильские острова. Время от времени Николай Исаакович посещал все посты на Курильских островах. Он читал лекции о международном и внутреннем положении Советского Союза. Его ждали.

После лекции задавали много вопросов. Николай Исаакович охотно и со знанием дела отвечал.

Потом его кормили любимой ухой из рыбьих голов. Съев уху, он «разбирал» рыбьи головы, обсасывая каждую косточку. Как он любил эту процедуру! И как это было вкусно! Он обожал эту пищу.

Учиться в Ленинград

В июне 1952 года Любочка закончила школу на 4 и 5. Сначала преподаватели даже считали, что она идет на медаль. Они забыли, а Любочка, конечно же, помнила, что две тройки в девятом классе (по географии и астрономии) воспрепятствуют этому.

Когда же Любочке предложили пересдать эти два предмета, она категорически отказалась. Не знаю, как астрономия, но история и география, как и ботаника в младших классах, остались в ее памяти ка предметы, к которым она совершенно неспособна.

Поскольку аттестат зрелости у Любочки был вполне приличный, она решила поступать в Институт в родном городе – Ленинграде. Родители не возражали. Там жила многочисленная родня. Пропасть не дадут и приглядят.

Посадка на пароход на Сахалине

Толпы желающих выехать с Сахалина осаждали пароход в порту Южно-Сахалинска. Пограничники провожали на пристани трех девочек и двух мальчиков, выпускников школы. Солдаты стояли на сходнях и перед ними, оттесняя толпу и сдерживая ее.

Пробраться на пароход сквозь эту толпу было практически невозможно. Но у ребят были билеты на места 2-го класса, а у людей, стоящих на пристани, не было. В этом было преимущество наших выпускников перед остальными страждущими.

После многочисленных, но безуспешных попыток проникнуть на пароход, девочки совсем приуныли, но тут пограничники проявили свое мастерство и боевую закалку (наверное, им было это не впервой). Они подхватывали каждого на руки – каждого мальчика и каждую девочку – и передавали друг другу над головами людей. Так все они оказались на пароходе. Потом точно так же передали и вещи.

Но на этом приключения не закончились. Хотя на билетах было напечатано: 2-й класс, и на каждом билете значилось свое место, к удивлению ребят, оказалось, что 2-го класса на пароходе вообще нет. 1-ый есть, а 2-го нет. Первый класс – каюты, а все остальные места – трюм или палуба.

Пока был открыт 1-й класс, наша пятерка сидела там в коридоре на диванчике. Но к ночи их попросили выйти.

Им дали одно одеяло на всех, ребята нашли вентиляционную решетку от камбуза, откуда шел теплый воздух, присели на нее, накрылись этим одеялом, одним на всех, и так уснули. Под утро они продрогли и долго не могли разогнуться.

Им предстояла еще одна ночь. На этот раз они договорились с матросами, заступающими на вахту, что поспят в их койках в матросских кубриках. В середине ночи вахта сменилась, и матросы вернулись. Пришлось играть с ними в карты. Так и играли, пока не пришел то ли капитан, то ли боцман…

Пересадка в Новосибирске

Во Владивостоке пересели на поезд. До Новосибирска доехали за пять дней без новых приключений, а там была пересадка.

В 6 часов утра ярко светило солнце. Июньский воздух был свеж, чист и напоен ароматом трав. Таким предстал перед ними Новосибирск. Они вышли из Новосибирского вокзала и пошли гулять. Вокзал в Новосибирске впечатлил их. В те годы такие здания вокзалов были редки. Пожалуй, только в Москве и Ленинграде были большие здания, а в других городах были маленькие станционные строения.

Они пошли по улицам, прилегающим к вокзалу. Времени до отправления их поездов было много. И вдруг… они увидели вывеску «Баня». Более того, несмотря на раннее утро, баня была открыта.

Двое суток на пароходе и пять на поезде – и вдруг баня. Сказка, да и только. Они взяли «нумер» и с наслаждением помылись в бане.

У Любочки на всю жизнь сохранилось это светлое воспоминание о Новосибирске и бане, поэтому, когда я спустя семь лет ей предложил поехать в Новосибирск работать, она вспомнила эту баню и солнечное июньское утро и с радостью согласилась.

Я не уверен, что это стопроцентная правда, но Любочка рассказывает об этом именно так.

Первые два года студенческой жизни

В Ленинграде Любочка поселилась на Васильевском острове, где жили ее бабушка и дедушка. Там в большой коммунальной квартире у них было две комнаты – одна большая, другая маленькая, проходная. Любочке выделили именно эту маленькую, проходную комнатку, вполне пригодную для жилья. На самом деле, когда-то это была одна комната, но потом её разделили на две смежные – одна по-прежнему была большой, а вторая – узкой и проходной.

Проходная – это комната, через которую проходят, когда надо выйти. Просто другого выхода из большой комнаты не было. Ты можешь в это время спать или заниматься, но через тебя все равно ходят, хотя бы в туалет, ванну или кухню, которые располагались в другой части коммунальной квартиры.

А про комнату, которую семья Штернов покинула в 1945 году, никто и не вспомнил. Она не была забронирована, и ее отдали кому-то из многочисленных нуждающихся в жилье.

В августе Любочка сдавала экзамены на механико-машиностроительный факультет Политехнического.

Я в этом впоследствии, когда узнал, усмотрел определенное стремление судьбы познакомить нас во что бы то ни стало. Это был еще один дополнительный шанс встретиться мне с ней в нашей жизни, ведь через месяц меня приняли именно на этот факультет! Судьба тогда первый раз пыталась познакомить нас. Правда, из этого ничего не вышло.

Первым шел экзамен по математике. Любе дали задачу, которая не решалась, ее, как оказалось, давали тем, кого надо было завалить (а надо было завалить евреев).

По совету своей подруги из Мукачево Риты Коренец, которую Любочка случайно встретила в Ленинграде, она пошла в приемную комиссию Химико-фармацевтического института, куда Рита уже поступила:

– У нас недобор, – сказала она.

Любочке, действительно, разрешили сдавать экзамены, хотя зачисление абитуриентов уже закончилось. К слову, Любочка сдала злосчастную математику на отлично. По химии она тоже получила отлично, а по литературе и английскому языку – хорошо. Со средним баллом 4.5 она была безусловно зачислена.

Любочку тогда учеба интересовала меньше всего, а вот Ленинград – опера, балет, филармония, Эрмитаж… А также кино, – ни один новый фильм Любочка не пропускала, да и все старые пересмотрела. В ее жизни видное место занимали родные, – она всех любила и систематически их навещала.

Так прошел год. В декабре 1953-го должны были приехать из Германии Мунвезы, – Абрашу, мужа тети Сони демобилизовали, – и они должны были приехать именно в эти две комнаты, где сразу должно было стать очень тесно. Решили, что Любочка так и останется в своей комнатке, а в большой комнате должны были вместе жить бабушка, дедушка, Соня с Абрашей и их маленькие дети Леня и Эллочка.

Бабушка, потерявшая на фронте двоих сыновей – Сашу и Яшу – и рано умершего (сильно болевшего после войны) Мишу, ждала Соню.

Вот приедет Сонечка, тогда можно и помереть, говорила она. И когда Соня вернулась из Германии, так и случилось. По дороге к Швабским, где собиралась вся семья по поводу приезда Мунвезов, бабушке стало плохо с сердцем, и она умерла. Это случилось в начале декабря 1953 г.

Любочка прожила с Мунвезами и дедушкой до сентября 1954 г., когда она переехала в нашу коммунальную квартиру на ул. Восстания к Марьяше, где в ее распоряжении был диван и кусок обеденного стола. Жить в одной маленькой комнате с Марьяшей было трудно, но все же легче, чем вместе с Мунвезами. А Любочка была неприхотливой. Учеба, студенческая практика, сверстники, преподаватели, обо всем этом я рассказать не могу, эти подробности известны только Любочке. Захочет, – напишет.

Поездка в Гомель

Я упомянул о поездке Любочки в Гомель летом после первого курса, куда Любочка решила съездить, чтобы навестить брата ее мамы – Израиля, который жил там с женой Юдифью и двумя дочерями, чуть помладше Любочки – Милой и Любой, Любочкиными двоюродными сестрами. Они её приняли «как родную», и Любочке там было очень хорошо.

Старший сын Израиля Володя Каган с женой Лориком (её иначе не звали) и сыном Мишей жил в Ленинграде, и о нем чуть подробнее попозже. С ними жила и мама Лорика – Мирой Наумовной Дадиани.

Ухаживающие

У Любочки появились друзья и ухаживающие (хотел написать – ухажеры, но подумал, что сама Любочка так бы никогда не написала о тех, кто за ней ухаживал).

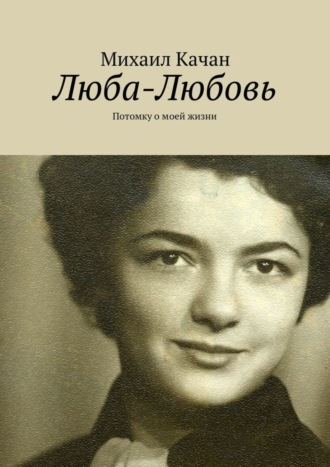

Любочка в Ленинграде (1952)

Любочка была красивой, и не могла не нравиться. Ее друзья, как мне кажется, больше смотрели на нее, как на невесту, но Любочка об этом, по-моему, совсем не думала, хотя не могла не догадываться. Она встречалась с ними, но только до тех пор, пока их претензии не начинали ее утомлять. Тогда она прекращала отношения. Из таких настойчивых ухажеров (этих я могу так назвать) я насчитал – по Любочкиным рассказам – троих. Один был остряк, и Любочка рассказывала, что, гуляя с ним, она беспрерывно хохотала.

– Говорят, когда смеешься в организме вырабатывается глюкоза, – сказала как-то Любочка.

– Давай создадим производство сахара, – немедленно подхватил он, – я буду тебя смешить, а ты будешь вырабатывать сахар.

Другой был другом старшего сына Марка Абрамовича – Лёни (от первой жены – Кати). Его друга тоже звали Леня, а фамилия его была Мацкин. Но ухаживал он в вполсилы, т.к. ему нравилась Инна Миниович, а не Любочка.

У третьего, вроде бы, были весьма серьезные намерения, но таковых не оказалось у Любочки. Она не испытывала к нему чувств, а поскольку он был настойчив и даже назойлив, они расстались.

Друзья или претенденты?

А вот друзья у Любочки были замечательные. Правда, они появились позднее. Их было семеро. Я впервые их увидел на каком-то вечере в Актовом зале Политехнического. Эти ребята и учились в Политехническом и даже на мехмаше, но курса на два выше и года на два постарше меня.

Друзья Любочки – Муля (слева) и Володя Вайсбург.

Володя Вайсбург, очень добрый, невысокого роста и довольно плотный, если не толстый парень.

Муля, фамилию которого мы с Любочкой уже не помним, тоже добрый и умный парень высокого роста, горбоносый, чрезвычайно приятный в общении.

Пожалуй, Володя и Муля, действительно, были влюблены в Любочку, я это увидел с первой же встречи, но вслух они своих предпочтений и намерений не выказывали, – они ждали со стороны Любочки какого-нибудь сигнала, который бы выдал им ее предпочтение. Но сигнала не было, и они ходили на вечера, встречались, с радостью проводили вместе время, и Любочке было хорошо с ними.

Впоследствии как-то Муля сказал Любочке, что они никогда бы не посмели выказать своих чувств, пока бы Любочка сама не заговорила об этом или бы не показала бы, что ей кто-то из них нравится.

Саша Интриллигатор, он был из Харькова, невысокий, интеллигентный, симпатичный.

Леша Давыдов был красивый, с вдохновенным лицом и с горящими глазами. Черные, как смоль, волосы красиво обрамляли его мужественное лицо. Иногда я задумывался, не соперник ли? Но я видел, что он уделяет внимание другой девушке.

Еще двое, имен которых я не помню, играли на музыкальных инструментах – один на скрипке, а второй на аккордеоне. Они, смеясь, говорили про Любочку и себя: «Белоснежка и семь гномов».

Любочка рассказывала мне, что она познакомилась с этими ребятами в поезде летом 1953 года, когда возвращалась из Гомеля, куда она ездила навестить своего дядю, брата Берты Абрамовны, Любочкиной мамы, Израиля, его жены и детей – Милочку и Любочку.

Во сне Любочке приснилось, что играет какая-то прекрасная музыка. Она спала на верхней полке плацкартного вагона и, проснувшись, поняла, что музыка играет наяву. Любочка сползла вниз и пошла туда, откуда эта музыка доносилась. В последнем купе сидели все эти ребята, и двое из них на аккордеоне и скрипке играли Чардаш Монти. Любочка потихоньку пристроилась где-то сбоку и стала слушать.

Все эти ребята были, что называется, один лучше другого. Они мне очень нравились, хотя я и очень внимательно наблюдал, нет ли какой-нибудь эволюции в отношениях кого-либо из них с Любочкой. И особенно внимательно – за Володей и Мулей, а впоследствии – за Лешей Давыдовым.

Встреча с Мишей, то бишь, со мной

После второго курса в августе 1954 года Любочка с дочерью бывшего папиного сослуживца Неточкой Керпер поехала отдыхать в Игналину, в Литву.

Там семья Мунвезов – Соня с детьми – снимала дачу. Они вернулись домой на несколько дней раньше, а Любочка и Нета задержались, – были какие-то проблемы с билетами на поезд. Тут-то и произошла ее встреча со мной.

Мне здесь трудно говорить за Любочку. У меня свои воспоминания, а у нее свои. Когда она увидела меня первый раз на танцах и обратила на меня внимание, я был с тремя студентками института иностранных языков из Ленинграда. Любочка говорит, что я для нее тут же перестал существовать, потому что студентки иняза пользовались определенной репутацией. Не эти девочки конкретно, а вообще. В тот раз я не подошел к ней, но не оставлял намерений познакомиться. И, к счастью, познакомился. И хорошо, что ее предубеждение прошло.

Красавица

Дифирамбы Любочке

Любочка и в юности, и в молодости, и в зрелые годы была необыкновенно красива, но ее красота никогда не была холодной. Любочка – очень общительный, живой человек, и через секунду общения тебя уже покоряет ее ум и обаяние. Она всегда сразу обращала на себя внимание. Так было в тот далекий 1954 год, когда я ее случайно увидел. Так было и через 10 лет, когда мы жили в Академгородке, а Любочка играла в театре и слыла первой красавицей Академгородка.

Она, повторяю, она вообще теплый и общительный человек, с которым общаться очень просто. Просто, если ты сам естественен, не фамильярен и не заносчив. Этого она не терпела никогда.

И пошлости она никогда не выносила. Пошлый человек для нее сразу переставал существовать. Вокруг нее, как сказал впоследствии один из ее друзей, существовала аура чистоты и целомудрия, которую никто не смел преступить.

Я редко бывал пошл (бывал, бывал, иногда, что уж тут поделаешь) и запретную черту иногда преступал, каюсь, но мне это в то время прощалось. Правда, я видел, что с трудом.

Часть 2. Любочкины родители

Отец Любочки Николай Исаакович Штерн на склоне жизни в Академгородке.

Любочкин отец Николай Исаакович Штерн (1908—1991) незадолго до своей кончины написал воспоминания, которые я здесь и привожу. Название им он дал сам, но подзаголовки введены мною. Мною также подобраны фотографии.

Текст воспоминаний я снабдил комментариями, приведенными в конце этой главы.

Глава 3. Николай Исаакович Штерн

МОЁ КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Наша семья

Пишу его в результате настойчивых пожеланий моей дочери Любы. Понимаю, что это очень трудное дело и поэтому заранее прошу меня простить за почерк4 и другие недочёты, которые будут у меня в процессе этого изложения.

Итак, начинаю. Я родился в 1908 году 25 марта в городе Двинске5. Теперь он называется Даугавпилс Латвийской ССР. Родился я в семье служащего.6 Отец был приказчиком7 в табачном магазине. Мать —домашняя хозяйка, хотя она по специальности была швея. Я родился третьим ребёнком, а впоследствии нас было пять братьев и две сестры.8 Такая многочисленная семья переживала материальные трудности.

Семья Исаака и Ревекки Штерн. Слева направо стоят: Яков, Николай (Касрил), Александр; сидят: Михаил (Хацкель), Шаха (Соломон), Ревекка, София, Исаак, Геня (Лена). Примерно 1929 г.

Из Двинска в Вологду

Город Двинск был крепостью, и немцы в первую мировую войну бомбили наш город. Бывало, что ночью мать хватала всех ребят и бежала под крытые ворота, и мы были свидетелями, как бесчинствовали германские лётчики.

В результате угрозы захвата города немцами наша семья в ноябре 1917 года как беженцы переехали в глубокий тыл, город Вологду.9

Помню в дни Октябрьской революции10 мы переезжали в Петрограде на другой вокзал. К сожалению, это было вечером и впечатлений осталось мало.

В Вологде мы поселились во флигеле на ул. Чернышевского, дом 32. Флигель принадлежал купцу Мурыгину, который, кроме флигеля, имел ещё два двухэтажных дома. Отец устроился на мыловаренном заводе мыловаром. Мы, старшие сыновья Михаил, Яков и я, помогали родителям, чтобы прожить с такой оравой (7—9 человек).

Мы занимались торговлей папиросами, семечками, махоркой. Время в 1918—22 годах было тяжелое. Кушали без хлеба колоб11 или жмелки,12 которыми кормили скот. Деликатесом были голуби, которых мы убивали в амбаре, который был напротив нашего дома.

Никогда не забуду такое событие. В эти голодные годы продали за мешок картошки большой красивый шкаф. Крестьянин был так доволен покупкой, ему так понравился шкаф, что через некоторое время он привёз нам ещё мешок картошки бесплатно.

Мне повезло учиться

Где-то в 1921 голодном году родители отдали меня учиться в хедер,13 где мы изучали талмуд. Учитель (ребе) Козловский ходил по классу с линейкой в руках. Отвлекающегося ученика бил линейкой по рукам. В то время за учение в школе надо было платить деньги. Естественно, что при такой большой семье отец не мог платить, средств не было. Старшие братья: Миша и Яша не учились, а мне повезло.

В городе была школа-коммуны,14 в которой учились беспризорники, воришки и другой преступный элемент, содержащийся в детском доме. Поэтому там обучение было бесплатное. И вот в эту школу я и поступил. В 1924 году я эту школу (семилетку) закончил с хорошими оценками. Во время обучения в школе воспитанники детского дома обслуживались в городском кинотеатре бесплатно. И я с ними тоже бесплатно ходил в кино один или два раза в неделю.

По окончании школы-коммуны я поступил в Вологодский педагогический техникум и там окончил три курса. Так как техникум готовил учителей для сельской местности, летом учащиеся выезжали в учебный совхоз «Олсуфьево». Там мы жили по два месяца и получали навыки работы в сельском хозяйстве. Косили, пахали, работали на лошадях. Особенно я любил работать с лошадьми. Возил навоз с хлева на поля, скошенное сено с поля на сеновал.