Полная версия

Интеллект и информация: назначение, содержание, работа. Монография

Процесс восприятия – это процесс формирования при помощи активных перцептивных действий субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего на анализаторы.

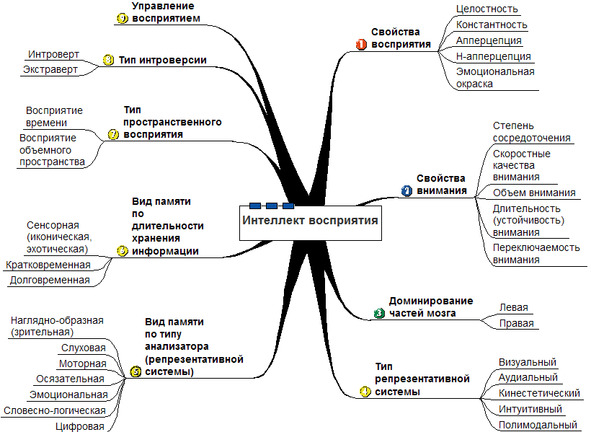

Основными свойствами восприятия являются (Рисунок 3):

1. Предметность, целостность, категориальность – то есть выделение четко очерченных предметов, образов, систем с их обособлением, фиксацией границ, отнесением к определенному классу.

2. Константность – постоянство этих образов при различных ситуациях восприятия.

3. Апперцепция – (от лат. ad – к и perceptio – воспринимаю) – влияние на восприятие предметов окружающего мира предшествующего опыта и установок индивида – узнаваемость этих предметов; под апперцепцией также понимается ощущение воспринятое сознанием, в отличие от перцепции – еще не дошедшее до сознания ощущение.

Для определения интеллекта восприятия, а затем и креативного интеллекта важно знать степень апперцепции нового предмета, явления, то есть того, что не замечают другие или сам человек не замечал ранее, назовем такое свойство внимания – н-аперцепция (от лат. novus – новый).

4. Эмоциональная окраска – эмоциональные установки, направленность личности в процессе восприятия, определяемые его темпераментом и характером.

Цитата. Американский философ и психолог Уильям Джеймс пишет: «Одной из характернейших особенностей нашей духовной жизни является тот факт, что, находясь под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, проникающих в область наших чувств, мы замечаем лишь самую ничтожную долю их. Только часть одного итога наших впечатлений входит в наш так называемый сознательный опыт, который можно уподобить ручейку, протекающему по широкому лугу. Несмотря на это, впечатления внешнего мира, исключаемые нами из области сознательного опыта, всегда воздействуют так же энергично на наши органы чувств, как и сознательные восприятия. Почему эти впечатления не проникают в наше сознание – тайна, для которой принцип „ограниченности сознания“ (die Enge das Bewussseins) представляет не объяснение, а одно только название» [38].

Рисунок 3 – Структура интеллекта восприятия

Основными психическими инструментами восприятия являются внимание и память. Поэтому оценка интеллекта восприятия в первую очередь должна быть направлена на них.

Внимание – избирательная направленность на тот или иной объект, сосредоточение на нём.

Цитата. Американский философ и психолог Уильям Джеймс определил внимание следующим образом: «Каждый знает, что такое внимание. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто из того, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими, и является условием, располагающим реальной противоположностью в том спутанном, сумеречном и распылённом сознании, которое по-французски называют distraction, а по-немецки – Zerstreutheit» (James, 1890)» [Цитируется по 32].

Свойства внимания:

1. Степень сосредоточения (уровень, интенсивность, концентрация) внимания (степень сосредоточенности на объекте): сосредоточенность ↔ рассредоточенность.

2. Скоростные качества внимания (скорость переключения на другой объект).

3. Объём (охват, широта) внимания (количество объектов, одновременно находящихся в поле внимания): узкое ↔ широкое.

4. Длительность (устойчивость) внимания (умение не отвлекаться в течение определенного времени, то есть длительность сосредоточенности): кратковременное ↔ долговременное.

5. Переключаемость внимания. (способность менять направленность внимания, то есть переключать фокус внимания с одного объекта или вида работы на другой).

Длительное время учёными и практиками была принята теория о том, что доминирование левой или правой половины мозга существенно влияет на восприятие информации и работу с ней. Считалось, что доминирование левого полушария приводит к рациональному, логическому восприятию действительности и обработки информации, а правополушарные люди склонны к цельному, образному восприятию, что влияет и на проявление других ментальных процессов. Так развитое левое полушарие, соответственно, обуславливает рациональное, логическое, цифровое мышление, а правое – мышление образное, концептуальное.

В настоящее время считается, что эта теория в определённой степени устарела, хотя функциональное разделение двух полушарий существует. Так, например, при восприятии звука левое полушарие лучше справляется с восприятием последовательностей звуков, особенно при слушании речи, а правое – с музыкальными особенностями: мелодия, ритм, гармония звуков.

При восприятии активно и взаимосвязано работают сенсорная и репрезентативная система.

Сенсорная система – это совокупность органов чувств – зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса – и нервных путей, обеспечивающих получение информации от окружающей среды.

Репрезентивная система – это совокупность элементов, позволяющих представить (репрезентировать) в психике необходимую информацию. То есть репрезентативная система помогает осмысливать полученные от сенсорной системы сигналы и превращать их в значимую информацию.

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации с помощью репрезентативной системы людей условно можно разделить на четыре категории:

1. Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения. Для наилучшего восприятия материала и последующего его воспроизведения им нужны зрительные образы.

2. Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой канал. Они хорошо понимают устные вопросы и поддерживают беседу. Определяют: а) аудиально-тональную репрезентативную систему, выделяющую, в первую очередь, звуки и тональные последовательности; б) аудиально-дигитальную – выделяющую символы, знаки, слова.

3. Кинестетики – люди, активно воспринимающие информацию через телесные ощущения (обоняние, осязание) и с помощью движений. Для этих людей важен чувственный опыт, эмоциональное подкрепление. Они хорошо запоминают запахи, для них важен тактильный контакт.

4. Полимодалы (дискреты, дигиталы) – у них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная среди людей.

5. К названным категориям людей можно добавить еще одну – интуиты (от лат. intueor – пристально, внимательно смотреть, мгновенно постигать), которые обладают таким типом репрезентативной системы, как внечувственное (сверхчувственное) или интуитивное восприятие. Затруднительно сказать какие органы восприятия человека находятся в его основе, по нашему мнению, они могут быть двух видов:

1. Определенные виды инстинктов подобные инстинктам животных. Такое интуитивное восприятие, например, проявляется как ощущение угрозы, опасности, возможности наступления какого-то маловероятного события.

2. Неосознаваемые духовные способности человека. Душа в этом случае проявляет себя как ещё один орган чувств человека, её развитие дает возможность интуитивного познания мира – непосредственного созерцания и, затем, интуитивного творчества – озарения.

Цитата. Авессалом Подводный: «Восприятие всегда сверхчувственно. Пять органов чувств суть лишь средства настройки внимания».

Следующая подсистема интеллекта восприятия – это память (memory, storage) – когнитивный процесс, состоящий в запоминании, сохранении, восстановлении (припоминании, воспроизведении) и забывании информации.

По связи с органами ощущений и восприятия человека (по преобладающему анализатору) различают виды памяти:

1. Наглядно-образная (зрительная) – память на образы в виде графических изображений. Этот вид памяти тесно связан с наглядно-образным мышлением и воображением. Характерна для визуалов.

2. Слуховая – память на звуковые образы. Характерна для аудиалов.

3. Моторная память, связанна с непроизвольным запоминанием движений. Характерна для кинестетиков.

4. Осязательная – память на тактильные ощущения. Характерна для кинестетиков.

5. Эмоциональная память, связанна с непроизвольным запоминанием эмоционально окрашенных событий, впечатлений, результатов поведения. Считается, что эмоциональная память в большей степени характерна для кинестетиков.

6. Словесно-логическая – память на образы в виде речевых, математических и других подобных символов, а также отношений между ними. Характерна для дигиталов.

7. Цифровая – память на образы в виде цифровых знаков, представляющих количественные величины объектов. Характерна для дигиталов.

По длительности хранения хранения информации в памяти выделяют:

1. Сенсорную (иконическую и эхостическую) память – хранение воспринятого 1,5 сек.

2. Кратковременную – от нескольких секунд до нескольких минут.

3. Долговременную – неограниченное время хранения.

Ощущения (апперцепции и н-аперцепции) поступившие из сенсорной памяти в кратковременную память назовем «впечатления», то есть запечатленные, оставившие свой след ощущения.

Для успешной социально-экономической деятельности человека важны также два типа восприятия:

1. Восприятие времени – ощущение, образное представление временного пространства (прошлое, настоящее, будущее) в различных временных периодах (жизненный период, несколько лет, год, время года, месяц, неделя, сутки, час), длительности (хода) времени, скорости протекания времени, последовательности временных периодов (фазы жизненного периода, времен года, суток). Здесь важны кинестетическая и полимодальные репрезентативные системы.

2. Восприятие объёмного пространства – образное отражение пространственных характеристик окружающего мира, восприятие величины и формы предметов, их взаимного расположения. Здесь важны, прежде всего, зрительная, кинестетическая, затем слуховая и полимодальная репрезентативные системы.

Говоря об управлении интеллектом восприятия, отметим, что необходимо выделить его стратегический и оперативный аспекты. Человек, прежде всего, воспринимает окружающий его мир через «призму» ценностей, верований, установок. Следовательно, осознавая свою миссию, формируя мировоззрение, он направляет поток внимания на то, что ему важно, избирательно воспринимает и оценивает полученную информацию. При этом интеллект восприятия совмещается с социально-культурным интеллектом.

Цитата. Иммануил Кант: «Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звёзды».

Оперативный аспект связан непосредственно с работой рецепторных систем, внимания и памяти. Он также должен быть управляемым посредством волевого внимания, осознания и использования памяти.

Что из себя представляет эмоциональный интеллект?

Термин «эмоциональный интеллект» был предложен учеными Питером Сэловеем и Джоном Мэйером в 90-е гг., хотя до них значительный вклад в развитие данного научного направления был сделан Х. Гарднером, который в рамках своей теории множественных интеллектов описал внутриличностный и межличностный интеллект. Внутриличностный интеллект понимается им как «доступ к собственной эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность мгновенно различать чувства, называть их, переводить в символические коды и использовать в качестве средств для понимания и управления собственным поведением» (Gardner, 1983, p. 239).

П. Сэловей и Д. Мэйер определили эмоциональный интеллект как «способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и действий» (Salovey, Mayer, 1990, p. 189). Эмоциональный интеллект трактовался как сложный конструкт, состоящий из способностей трёх типов: 1) идентификация и выражение эмоций; 2) регуляция эмоций; 3) использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности.

При этом каждую составляющую конструкта они делили на две компоненты: первая была связана со своими, а вторая – с чужими эмоциями.

В данной работе в содержание понятия «эмоциональный интеллект» включаются только собственные эмоции человека и умения управлять ими. Управление чужими эмоциями включено в понятие «социальный интеллект». Автор объясняет такое разделение, во-первых, тем, что эмоции могут быть связаны не только с людьми, но и с другими реалиями мира – физиологическими потребностями, переживаниями относительно самого себя, какими-то вещами и действиями в мире вещей, в мире природы. Во-вторых, управление эмоциями других людей связано с особенностью социума, социальным статусом, характеристиками и ролями взаимодействующих людей, то есть оно осуществляется в определённом социальном контексте.

Эмоции, чувства человека являются энергетическим, мотивационным фоном для его интеллектуальной и материальной деятельности; фактором и регулятором, значительно влияющим на их эффективность. В то же время эти состояния, если они являются положительными, продуктивными, составляют эмоциональный капитал человека, поскольку приносят ему психологическое, социальное и экономическое благо. Кроме того, эмоции мы рассматриваем не только как отражение степени удовлетворения потребностей, но и как познавательную часть структуры интеллекта человека, позволяющего ему осознавать и воспроизводить объекты и явления, их определенные свойства, что также говорит о принадлежности эмоций к интеллектуальным способностям человека.

Определим эмоции (от лат. emoveo – потрясаю, волную) как психические состояния человека, проявляющиеся через переживания и являющиеся следствием его вероятностной, субъективной оценки: а) объектов, процессов, ситуаций внешнего реального мира; б) собственной линии поведения, поступков, а также внутренних состояний (эмоции как реакция на эмоции); в) степени удовлетворения индивидуальных потребностей, достижения поставленных целей.

Субъективная оценка, в свою очередь, осуществляется на основании ценностей, принципов, нравственных установок индивидуума, которые являются составляющими социально-культурного интеллекта человека, что говорит о тесной взаимосвязи эмоционального и социально-культурного интеллекта.

Эмоции, как психические состояния, проявляются через переживания и, следовательно, управление эмоциями фактически есть управление переживаниями, прежде всего, с помощью искусственно, сознательно сформированных ментальных операторов.

Цитата. Вильгельм Швебель: «Эмоции, обычно, через какое-то время проходят. Но то, что они сделали – остаётся».

Артур Конан Дойл (Знак четырёх): «Эмоции враждебны чистому мышлению».

Переживания, как определенные, конкретные эмоциональные состояния, имеют модальность, интенсивность, длительность, частоту проявления, степень устойчивости, доминирование в проявлении.

Модальность эмоций отражает качество переживаний и рассматривается как положительная или отрицательная.

Положительные эмоции – это переживания, создающие приятные ощущения и улучшающие эмоциональное состояние: радость, удовольствие, счастье, хорошее настроение. Отрицательные эмоции создают неприятные ощущения и ухудшают эмоциональное состояние: страх, грусть, печаль, злость, раздражение, ненависть, плохое настроение.

Мы же будем их связывать также с положительным или отрицательным вкладом в жизнь человека: эмоции, прибавляющее благо жизни или отнимающие его.

С точки зрения модальности эмоцию (Э), выражаемую как субъективную оценку результатов жизнедеятельности условно можно представить выражением:

Э = ФР – ОР,

где ФР – фактический результат (отношение, состояние, реакция, удовлетворенная потребность);

ОР – ожидаемый результат (отношение, состояние, реакция, удовлетворенная потребность).

Если (ФР – ОР) ≥ 0, то положительные эмоции;

иначе – отрицательные эмоции.

В ходе жизни происходит постоянная оценка таких результатов и, хотя они остаются в прошлом, но, накапливаясь, усиливаясь и доминируя, значительно влияют на будущее человека.

Помимо качественной модальности эмоции классифицируются по их динамическому энергетическому воздействии на организм: стенические и астенические эмоции.

Стенические эмоции повышают жизненный тонус, активизируют, мотивируют человека (эмоция-мотиватор): энтузиазм, смелость, интерес, гнев, ненависть, ярость. Астенические эмоции понижают жизненный тонус, снижают активность, демотивируют человека (эмоция-демотиватор): скука, апатия, умиротворение, благодушие, равнодушие.

Как видим из приведённых примеров, в одну классфикационную группу могут попасть как положительные, так и отрицательные эмоции.

Эмоциональные психические состояния по своей интенсивности выделяются как нормы, патологии, пограничные психические состояния. Норма характеризуется, прежде всего, адекватностью психического отражения реальной действительности и адекватной реакцией на её воздействие. Соответственно, нарушение нормы, то есть интенсивность крайней степени, ведёт к патологии и далее к пограничным состояниям: неврозам, психопатии, аффектам.

В соответствии с формулой, чем больше разница между ожидаемым и фактическим результатом, тем более интенсивной является эмоция.

Аффект – очень сильное, ярко выраженное эмоциональное состояние, возникающее, как правило, в экстремальных условиях и полностью поглощающее внимание человека. Аффект является очень интенсивным, но коротким.

Цитата. Карл Густав Юнг (Ответ Иову): «Лучше признаться себе в наличии аффекта и отдаться под его власть, чем путём всякого рода интеллектуальных операций или бегства, продиктованного чувством, уйти от себя. И хотя посредством аффекта человек копирует все дурные стороны насилия и, значит, берёт на себя все свойственные тому пороки, всё же целью такой коллизии является именно это: она должна проникнуть в него, а он должен претерпеть её воздействие. Стало быть, он будет аффицирован, ибо иначе воздействие его не затронет. Однако ему следует знать или, точнее, познакомиться с тем, что его аффицировало, – ведь тем самым слепоту силы и аффекта он превратит в познание».

По длительности и интенсивности также выделим: оперативные эмоции, настроения, эмоциональные стрессы, чувства, страсти.

Оперативные эмоции – это те краткосрочные переживания, которые человек испытывает в процессе своей жизнедеятельности как отношение к текущей или предполагаемой ситуации.

Настроение – это эмоциональное состояние, которое отличается не глубиной, а постоянством в краткосрочной перспективе (в долгосрочной оно может меняться) и ярко выраженной модальностью – «хорошее» или «плохое» настроение.

Цитата. Джером Дэвид Сэлинджер (Над пропастью во ржи): «Когда настроения нет, всё равно ничего не выйдет».

Несмотря на то, что настроение краткосрочно и в долгосрочной перспективе изменчиво, человеку присущи определенные настроения, которые проявляются чаще всего и формируют его эмоциональный фон.

Эмоциональный стресс – это эмоциональное состояние, характеризующееся напряжением, возникающим у человека под влиянием сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных систем организма и психики. Эмоциональный стресс, по определению Г. Селье, может быть в норме – эустресс или переходить в патологию – дистресс.

Цитата. Медведев Дмитрий (Черчилль: Частная жизнь): «При работе над своими книгами Черчилль проявлял завидное трудолюбие. Один из его помощников вспоминает: – Я никогда не видел его усталым. Он всегда был организован словно часовой механизм. Он знал, как правильно сублимировать жизненную энергию и как её правильно расходовать. В процессе работы Уинстон превращался в настоящего диктатора. Он сам устанавливал для себя безжалостные временные рамки и выходил из себя, если кто-то ломал его график. Секретарь Черчилля Грейс Хэмблин добавляет: – Без сомнения, Уинстон строгий начальник. Он постоянно подгонял нас, редко балуя похвалой. Погружаясь глубоко в работу, он требовал от других подобной же самоотдачи, считая это своим правом. Со временем мы стали осознавать, что нам, работающим с ним в условиях стресса и перегрузок, представилась уникальная возможность наблюдать красоту его динамичной натуры и испытывать на себе проявления его благородного характера».

Чувства – глубокие по интенсивности и очень длительные эмоциональные состояния, направленные на определённый объект.

Цитата. Ларошфуко: «Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце».

Т. Карлейль: «Самое неприятное чувство – это чувство собственного бессилия».

Ф. Честерфилд: «Если ты хочешь понравиться людям, обращайся к чувствам, умей ослепить взгляды, усладить и смягчить слух, привлечь сердце. И пусть тогда разум их попробует что-нибудь сделать тебе во вред».

Страсть – это интенсивное и длительное чувство, которое доминирует в структуре переживаний. Страсть по интенсивности приближается к аффекту, а по длительности проявления – к чувствам.

Цитата. К. Гельвеций: «Страсти – это пресмыкающиеся, когда они входят в сердце, и буйные драконы, когда они уже вошли в него».

Р. Декарт: «Те люди, которых особенно волнуют страсти, больше всего могут насладиться жизнью».

Еще одна важная характеристика эмоционального состояния – это психическое пресыщение, которое является следствием значительной длительности и интенсивности определенного эмоционального состояния. Психическое пресыщение проявляет себя как сильный антистимул, барьер, блокирующий работу восприятия и мышления человека.

Важность эмоциональных состояний человека заключается также в том, что они влияют на его физиологию, соматические процессы и, в конечном итоге, на уровень здоровья. Имеет место и обратная связь – состояние здоровья значительно влияет на характер эмоциональных состояний человека.

Эмоциональные состояния, как отмечалось выше, непосредственно связаны с потребностями человека, так как являются реакцией на удовлетворение, либо неудовлетворение потребности. Таким образом, модальность, состав, интенсивность и частота проявления эмоциональных состояний будет определяться структурой потребностей человека и уровнем его мотивации (степени удовлетворения потребностей). Следовательно, управляя своими потребностями, мы получаем возможность управлять своими эмоциями.

Итак, эмоциональные состояния человека являются функцией от:

– цели и вида деятельности;

– генетической заданности;

– структуры и степени удовлетворения потребностей;

– развитости эмоционального интеллекта.

Имеет место взаимная связь между интеллектом восприятия и эмоциональным интеллектом: с одной стороны, адекватность восприятия влияет на адекватность эмоциональных переживаний и их норму; с другой стороны, эмоциональные состояния как фактор влияют на адекватность отражения реальной действительности. Мышление должно выступить регулятором этой связи и, чем выше уровень интеллекта мышления, тем в большей степени эмоциональные переживания находятся в норме.

Условное значение информационной (знаниевой) составляющей эмоциональных состояний можно выразить эвристической моделью:

Эинф = Звнут × Звнеш × Ивнеш × (ФР – ОР),

где Звнут – коэффициент, отражающий уровень знаний человека о своём внутреннем мире: потребностях, возможностях, достижениях, потенциале;

Звнеш – коэффициент, отражающий уровень знаний человека о внешнем, окружающем его мире: характеристики социума, текущее и прогнозируемое правовое, социально-экономическое, природно-экологическое состояние среды обитания;

Ивнеш – коэффициент, отражающий релевантность поступающей к нему из внешнего мира информации;

ОР – ожидаемый результат;

ФР – фактический результат.

Приведённые коэффициенты целесообразно нормировать на отрезке [0;1].

Интеграция всех четырёх элементов позволяет оценить величину информационного вклада в возникновение эмоциональных реакций. Важно отметить, что такая оценка носит качественный характер и служит инструментом рефлексивного осознания механизмов эмоциональных проявлений.

Управление эмоциями с помощью мышления осуществляется, во-первых, оперативно во время происходящей ситуации, в частности, путем отстранения от эмоций, чтобы они не работали как возмущающий фактор (метод «Штирлица»). А, во-вторых, в последующем, когда ситуация припоминается и происходят вторичные переживания. Включение мышления во вторичные переживания позволяет человеку получить знания об управлении эмоциями и увеличить свой эмоциональный капитал, который состоит из трех частей:

1. Эмоции, которые создают положительный фон жизни, полезные переживания.