Полная версия

Каверномы ЦНС. cavernoma.net

Отдельного внимания заслуживает вопрос о гистологической структуре радиоиндуцированных сосудистых образований. В большинстве публикаций их описывают как кавернозные мальформации, как по данным МРТ, так и по результатам гистологического исследования. В то же время, по мнению E. Pozzatti с соавт. образования, формирующиеся в результате лучевого повреждения, не являются истинными КМ. Авторы предлагают называть их «дисангиогенезом, симулирующим скрытые сосудистые мальформации», хотя и не приводят достаточно обоснованных МРТ или гистологических критериев для дифференцировки таких образований с КМ (282). Предположительным пусковым механизмом формирования постлучевых КМ является тромбоз небольших вен, который запускает каскад формирования мелких патологических сосудов с последующим некрозом стенок и микрокровоизлияниями.

Суммируя сведения по проблеме радиоиндуцированных КМ, можно утверждать, что существование такой патологии не вызывает сомнений. О частоте этой формы мальформаций судить сложно, так как разброс приводимых в литературе данных очень широк. Проспективные исследования, проводимые в настоящее время, позволяют заключить, что радиоиндуцированные сосудистые образования – явление более частое, чем предполагалось ранее, когда выявляли главным образом только те их них, которые проявлялись клинически. В подавляющем большинстве случаев КМ формируются при облучении головы в детском возрасте. При предположении о радиоиндуцированной КМ, помимо доказанного факта облучения, желательно провести тщательный анализ выполненных на протяжении жизни МРТ. Достоверное подтверждение появления радиоиндуцированных каверном может быть сделано только на основании проспективных обследований больных, облученных по поводу какого-либо заболевания. Все более широкое применение в настоящее время радиохирургических методов лечения различной нейрохирургической патологии, а также использование радиотерапии в комплексном лечении детей с онкологическими заболеваниями, обосновывает наблюдение за облученными больными, необходимость формирования групп риска и проведения в этих группах катамнестических обследований.

В отдельных работах представлена воспалительная теория развития каверном. Она основана на результатах изучения иммунного статуса и иммунных реакций больных с КМ (308).

4.2. Биологическое поведение КМ, их рост и новообразование

В настоящее время убедительно показано, что в основе клинических проявлений заболевания лежат микро- и макрокровоизлияния из кавернозных мальформаций. Механизм кровоизлияния связан с нарушением целостности патологически сформированных стенок образования. Учитывая сведения о распространенности каверном очевидно, что лишь малая часть этих образований проявляется клиническими симптомами. Подтверждением этого факта служат многочисленные свидетельства «здорового носительства» КМ. Причины манифестации заболевания до настоящего времени не ясны. Остается загадкой, почему, являясь врожденными либо наследственными, одни КМ остаются бессимптомными на протяжении всей жизни человека, а другие проявляются клинически. Нет ответа на вопрос, что является пусковым механизмом первого и последующих кровоизлияний из каверномы. Требуют объяснения такие факты, как различная частота связанных с каверномой клинических эпизодов (кровоизлияний) у разных больных, разный возраст первого проявления патологии – от нескольких месяцев жизни до 7-го десятилетия, различия в клинических проявлениях наследственных и спорадических каверном.

В ходе обсуждения всех этих вопросов высказываются предположения о том, что пусковым механизмом кровоизлияния может быть нарушение венозного оттока из КМ. Это согласуется с частым соседством каверном и венозных мальформаций (венозных ангиом). Наличие венозной ангиомы вблизи каверномы считается типичным для спорадических каверном головного мозга. Указывается, что такие формы каверном чаще прочих вызывают клинические проявления (28, 353).

На основании данных о том, что каверномы чаще клинически проявляются у женщин, делались попытки связать проявления заболевания с эндокринным статусом (125, 279, 281), но достоверных доказательств такой связи не получено. Исследования также показали, что нет связи между появлением первых симптомов и такими факторами, как физическая нагрузка, артериальная гипертония, беременность и роды (71).

Некоторые исследователи связывают активность КМ с аутоиммунными реакциями в стенке мальформации (154, 308). Эти предположения основаны на выявлении олигоклонального иммунного ответа на структурные компоненты каверном.

Наряду с механизмами клинических проявлений, остаются неясными причины роста и новообразования каверном.

Сведения об изменении размеров и структуры каверном, их росте и новообразовании приводятся в значительном числе исследований (99, 154, 160, 195, 281, 312, 324, 358). Необходимо уточнить, что при обсуждении проблемы роста каверном следует четко разграничивать такие понятия, как изменение размеров и конфигурации (трансформация) и истинный рост, обусловленный пролиферативными процессами. При этом следует учитывать зависимость размера каверномы от метода исследования – размер в режимах SWI всегда больше, так как метод более чувствителен к изменению тканей после кровоизлияния.

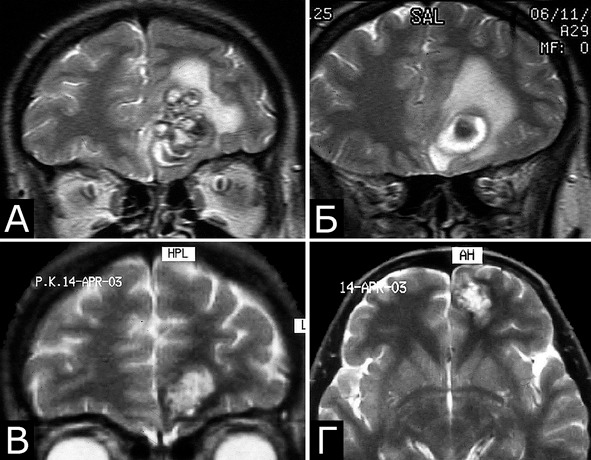

Под трансформацией подразумевается изменение размера КМ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, а также их структуры по данным МРТ. Эти изменения могут возникать в результате повторных кровоизлияний с последующим образованием хронических инкапсулированных гематом, либо их рассасывания, отложения гемосидерина в мозговой ткани, окружающей КМ, формирования участков глиальной гиперплазии и (рис. 29, I – II).

Подобный механизм детально описан в работе R. Clatterbuch с соавт. (81). Авторы показали, что размеры каверном при повторных МРТ исследованиях на протяжении в среднем 3,5 лет могут изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, причем преобладает уменьшение. Реже всего – менее чем в 20% случаев – размеры каверном оставались неизменными. Авторы также отметили изменение структуры каверном, которое они объясняют медленными процессами трансформации крови после кровоизлияния.

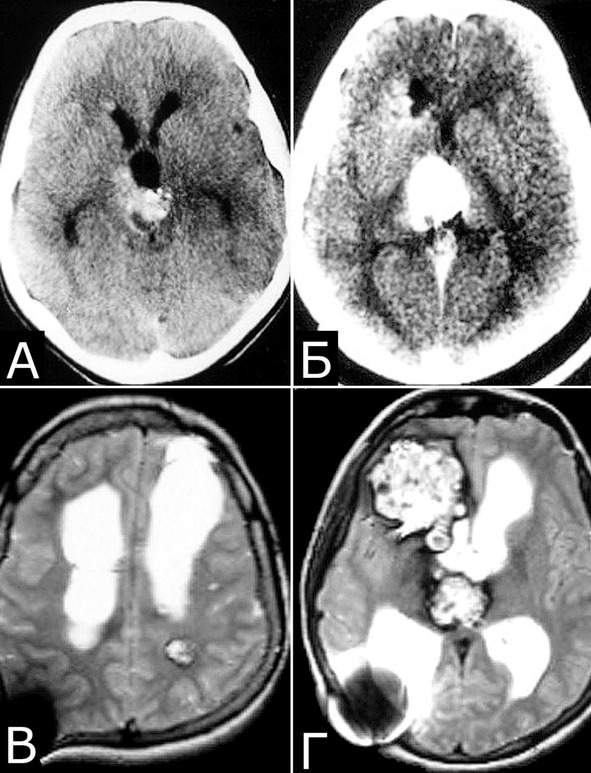

В то же время, существуют многочисленные примеры истинного роста каверном, хотя причины и механизмы, лежащие в основе этого явления, неизвестны (99, 160, 170, 281, 312, 358). Мы располагаем только одним неоспоримым примером роста каверном (рис. 30).

В данном случае имела место редкая гистологическая форма каверномы – кавернома III типа, содержащая пролиферативные клетки, что может объяснить механизм роста мальформаций.

Возможно, новые сведения по этой проблеме можно будет получить, проводя динамическое наблюдения за точечными образованиями IV типа, которые, по некоторым данным, являются телеангиэктазиями (358).

Рис. 29.I. Изменение размеров кавернозных мальформаций. КМ задних отделов зрительного бугра справа. А, Б – МРТ на 10-е сутки после острого развития общемозговых и очаговых симптомов (режимы Т1, Т2, фронтальная и аксиальная проекции). В, Г – МРТ через 1,5 г от начала заболевания. Неврологическая симптоматика полностью регрессировала. Объем КМ уменьшился (режимы Т1, Т2, фронтальная и аксиальная проекции)

Рис. 29.II. Изменение размеров кавернозных мальформаций. КМ полюса левой лобной доли. А, Б – МРТ через 2 месяца после первого эпилептического припадка (режим Т1, фронтальная проекция). В, Г – МРТ через 7 месяцев после первого проявления заболевания. Объем КМ уменьшился, перифокальный отек регрессировал (режим Т2, фронтальная и аксиальная проекции)

Рис. 30. Б-ная Ш., 1978 г. р. Рост кавернозных мальформаций

Клинический диагноз (б-ная Ш., 1978 г. р.): множественные КМ головного мозга: правой лобной доли; левой лобной доли; левой теменной доли; задних отделов III желудочка. Состояние после удаления КМ левой лобной доли (III гистологический тип). Состояние после установки ВПШ в задний рог правого бокового желудочка. Развитие заболевания и лечение: в возрасте 4 лет ударилась о спинку кровати, появилась тошнота, рвота, тремор и легкая слабость в левых конечностях. При ЛП выявлена кровь в ликворе. Лечилась по м/ж с диагнозом ЧМТ. Восстановилась полностью. С 1984г (6 лет) – периодическая рвота, тремор в руках, нарушение памяти. С 1985г наблюдалась в институте, где по результатам КТ, МРТ и АГ поставлен диагноз: «объемные образования задних отделов III желудочка и левой лобной доли неясного генеза» (А). В 1989 г в связи с очередным ухудшением и нарастанием гидроцефалии выполнена операция: «Удаление объемного образования левой лобной доли. Установка ВПШ в задний рог правого БЖ». Гистологический диагноз: КМ, пролиферативный тип. В 1992 г госпитализирована повторно в связи с усилением головной боли и эпизодом утраты сознания. При КТ выявлено объемное образование в правой лобной доле, незначительное увеличение образования в задних отделах III желудочка (Б). В связи с компенсированным состоянием операция не производилась. В 1999 г приглашена для контрольного обследования. Жалуется на головные боли, иногда со рвотой, дрожание рук, шаткость. Перенесла несколько генерализованных безсудорожных припадков. Благодушна, некритична. Грубо нарушена память на прошедшие и текущие события. Тремор и вычурная поза левой руки, легкая слабость в правой руке. Нарушения походки по типу астазии – абазии. Нет признаков ВЧГ. При МРТ обнаружено значительное увеличение размера КМ правой лобной доли, появление КМ в задних отделах левой теменной доли, стабильные размеры КМ задних отделов III желудочка, нарастание окклюзионной гидроцефалии. Все образования имеют вид, типичный для КМ (В, Г). Была предложена повторная операция, от которой мать больной воздержалась.

В литературе обсуждается также проблема образования новых каверном (каверномы de novo) у больных с уже имеющимися КМ. При изучении этого вопроса, как и при анализе изменения размеров и структуры каверном, принципиальное значение имеет качество выполненных МРТ, а необходимым условием, позволяющим обоснованно говорить о появлении новой каверномы, являются равноценные технические параметры повторных обследований больного, включая напряженность магнитного поля томографа и режимы исследования. При несоблюдении этих условий о новообразовании каверном у конкретного больного можно говорить лишь предположительно. Необходимо также подчеркнуть, что радиоиндуцированные КМ и КМ, образовавшиеся в месте ранее удаленной мальформации, не рассматриваются как каверномы de novo.

Свидетельства новообразования каверном как при спорадической, так и при семейной форме заболевания, представлены в целом ряде работ (167, 292, 324). Появление каверном de novo в большей степени характерно для семейной формы заболевания и для больных с множественными образованиями (195). В некоторых исследованиях, основанных на длительном наблюдении за больными со спорадическими и семейными формами каверном с проведением повторных МРТ, рассчитан риск возникновения каверном de novo. Он находится в диапазоне от 0,1 до 0,6% на пациента в год (174, 198, 281, 358). Механизмы появления новых каверном неизвестны. Как и при изучении механизмов кровоизлияний, для объяснения этого феномена используется теория «двойного удара» (two – hit mechanism) – в уже существующей генетически измененной ткани происходит какое-то воздействие (эндокринные изменения, травма) которое стимулирует образование каверномы. В ряде работ описано появление новых каверном вблизи от ранее диагностированных венозных ангиом (28, 93, 154, 353). С учетом современных знаний о «точечных» сосудистых мальформациях (IV тип), нельзя также полностью исключить возможность существования очень мелких врожденных образований, которые не были диагностированы в силу ограниченных технических возможностей, и которые на определенном этапе проявились кровоизлияниями и постепенным формированием более крупных мальформаций.

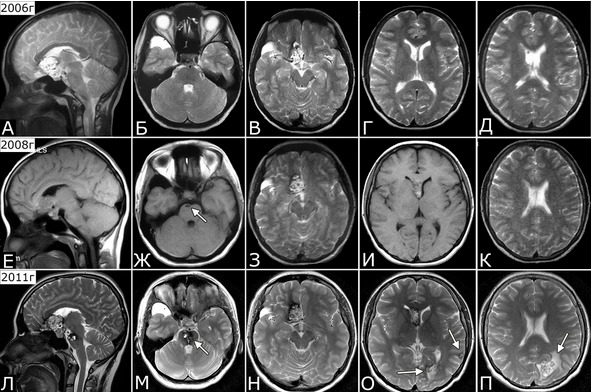

В нашей серии новообразование каверном зафиксировано у 4-х больных. Во всех случаях КМ были множественными, а в одном случае доказан наследственный характер патологии (рис. 31).

Одним из путей изучения биологического поведения каверном являются иммуногистохимические исследования, которые ведутся не менее последних 20-ти лет и получают все более широкое распространение в связи с быстрым развитием новых технологий в этой области. Такие исследования проводятся и в институте нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко (см. главу 4).

В ходе иммуногистохимических исследованиий каверном выявлен ряд факторов, связанных с ангиогенезом и пролиферативными процессами в тканях. Так, фактор роста эндотелия (vascular endothelial growth factor, VEGF) был обнаружен в 37,5% – 97% иссеченных каверном (179, 232, 324, 362).

K. Jung c соавт. выявили повышенную экспрессию VEGF у пациентов с множественными каверномами и с «агрессивным» течением заболевания (170). Среди трансформирующих факторов роста (transforming growth factor, TGF) изомер β найден в 54,2% (232), а изомер α в 97—100% удаленных кавернозных ангиом (179, 361). Тенасцин (Tenascin) обнаружен в 83,7—100% случаев (232, 338). Тромбоцитарный фактор роста (platelet-derived growth factor, PDGF) найден в 95,4% каверном (232).

F. Maiuri с соавт. изучали экспрессию факторов роста, ангиогенеза и пролиферативные индексы у больных с «активными» каверномами. К последним относили кавернозные ангиомы как минимум с одним из следующих признаков: размер более 2 см, выраженный масс – эффект, «очевидные» кровоизлияния в анамнезе, документированный рост, семейная форма болезни, случаи с появлением каверном de novo. В этой группе установлена повышенная экспрессия трансформирующего фактора роста TGFβ при отсутствии различий в экспрессии фактора роста эндотелия, тромбоцитарного фактора роста и тенасцина. В группе пациентов с активными каверномами было также установлено наличие повышенной экспрессии трансформирующего фактора роста TGFβ, тромбоцитарного фактора роста и тенасцина в окружающей каверному мозговой ткани (232). Ki-67 и bcl-2 также были выше в группе «активных» каверном.

Иммуногистохимические исследования каверном показали, что по своим биологическим особенностям каверномы далеко не однородны. Несмотря на большое количество новых сведений, пока не удается связать результаты исследований с клиническим проявлением болезни, а тем более использовать полученные данные в клинической практике с целью прогнозирования формы течения заболевания. Тем не менее, в одной из последних экспериментальных работ показана возможность остановки роста сосудистой мальформации при блокировании TGFβ (223).

Рис. 31. Б-ная Е-ва, 1985 г. р. Новообразование кавернозных мальформаций. Клинический диагноз: множественные КМ головного мозга

Течение болезни (б-ная Е-ва, 1985 г. р.): 1994 г – клиническая картина САК. Госпитализировна, при ЛП получен кровянистый ликвор. Лечилась с д-зом «гнойный менингит с геморрагическим компонентом». 2000 г. (14 лет) – резкое снижение зрения на OD. При обследовании в офтальмологической клинике выявлена отслойка сетчатки справа, принято решение об операции. С учетом анамнеза, выполнена МРТ головы, при которой выявлена кавернома медиальных отделов лобной доли и передних отделов гипоталамуса справа (22х20х17 мм) и арахноидальная киста полюса правой височной доли. В связи с обнаруженной патологией глазная операция отложена и выполнена только в 2010 г. В 2004 родила дочь. При контрольной МРТ в 2006 г – прежняя патология (А – Д). При контрольной МРТ в 2008 г (23 г) выявлено дополнительное образование в виде небольшой щелевидной полости в основании моста (Ж, стрелка). 8.08.2010 г (25 лет) появилась сильная головная боль, рвота, головокружение, шаткость при ходьбе, неадекватность поведения. Госпитализирована, при МРТ выявлены дополнительные образования в виде гематомы ствола до 2см в диаметре, кавернома левой затылочной доли и микрокавернома субкортикальных отделов левой височной доли. Наличие этих образований подтверждено при МРТ в институте в 2011 г (Л – П, стрелки). При осмотре в институте спустя месяц после кровоизлияния на фоне удовлетворительного общего состояния выявлена рассеянная умеренная стволово-мозжечковая симптоматика, которая полностью регрессировала к моменту осмотра 21.01.2012. Продолжено наблюдение.

Таким образом, многие проблемы этиологии и патогенеза каверном требуют дальнейшего изучения. Эти исследования необходимы для прогнозирования течения заболевания, что может явиться основой для дифференцированного подхода к выбору метода лечения, например, выбору между прямым хирургическим вмешательством и радиохирургией. Расшифровка механизмов формирования каверном в будущем, возможно, позволит разработать медикаментозные способы предотвращения кровоизлияний, роста и новообразования этих мальформаций.

5. Эпидемиология кавернозных мальформаций

Разнообразные сведения, касающиеся распространенности каверном, их соотношения с другими видами сосудистых мальформаций, возрастных, гендерных и других количественных характеристиках патологии, содержатся в достаточно большом числе публикаций разных лет. При сопоставлении данных, приводимых в различных исследованиях, необходимо учитывать методы установки диагноза (аутопсия, дооперационное клинико-инструментальное обследование, послеоперационное гистологическое исследование), соотношение групп по локализации патологии (большие полушария, весь головной мозг, ЦНС в целом) и клиническим проявлениям (клинически проявившиеся и бессимптомные формы).

5.1. Общая распространенность

Поскольку каверномы могут оставаться бессимптомными на протяжении жизни, достоверные данные об их истинной распространенности можно получить только по данным аутопсий. Вторым, не менее точным при современном качестве нейровизуализации, методом может быть МРТ при условии скрининговых исследований населения. В связи со сложностью проведения таких исследований, число работ, посвященных распространенности каверном, невелико. W. McCormick по результатам 5734 аутопсий умерших от разных причин обнаружил каверномы в 0,3% случаев (234). J. Robinson с соавт. при анализе 14035 случайно выбранных МРТ выявили объемные образования, расцененные независимыми рентгенологами как каверномы, в 66 случаях, что составило 0,5% (295). Аналогичную работу выполнили O. Del Curling с соавт., выявив образования, соответствующие каверномам, у 0,39% пациентов из 8131, прошедших МРТ (96). Сходные данные получены еще несколькими исследователями (180, 267). В одной из последних работ, где проведен аналогичный подсчет, частота каверном составила 0,6% (32). Опираясь на эти данные, можно предположить, что на 100 000 населения приходится примерно 500 носителей каверном.

5.2. Соотношение с другими типами сосудистых мальформаций

Проведенное W. McCormick сопоставление распространенности различных видов сосудистых мальформаций показало, что чаще всего при аутопсии можно найти венозные ангиомы – 3% вскрытий, затем следуют телеангиоэктазии – 0,8% случаев, АВМ – 0,5% и каверномы – 0,3% (234). Таким образом, каверномы, по-видимому, являются самым редким вариантом мальформаций, хотя их распространенность сопоставима с распространенностью телеангиоэктазий и АВМ.

Соотношение сосудистых мальформаций, проявившихся клинически, существенно отличается от их распространенности в целом. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что наиболее часто симптомы заболевания, независимо от локализации патологии, развиваются при АВМ, а каверномы, как правило, занимают второе место. По данным классической работы W. McCormick с соавт., основанной на детальном изучении структуры и локализации 510 сосудистых мальформаций, проявившихся клинически, АВМ составили 52%, а кавернозные ангиомы – 15,7% (235). Аналогичные сведения приводят китайские исследователи в работе 2008г: среди детей с клинически проявившимися сосудистыми заболеваниями мозга 42,2% составили больные с АВМ, 16,2% – больные с каверномами (354). С появлением и широким распространением МРТ число выявляемых КМ существенно возросло. Помимо клинически проявившихся случаев, появилась и стала быстро увеличиваться группа бессимптомных носителей патологии. Эти привело к необходимости пересмотра некоторых представлений о течении болезни и ее лечении.

5.3. Соотношение спорадических и наследственных форм

Спорадическая форма заболевания считается наиболее частой и, по усредненным данным, составляет около 80% случаев. Соответственно, около 20% случаев относятся к наследственной форме патологии. Однако, это соотношение в различных исследованиях колеблется в очень широких пределах. По данным разных авторов, семейные формы составляют от 1,5% до 50% всех наблюдений (3, 62, 218, 358). Учитывая возможность бессимптомного носительства как спорадических, так и наследственных каверном, становится очевидным, что точные сведения о соотношении спорадической и наследственной форм могут быть получены только при проведении специальных эпидемиологических исследованиий. При клинически проявившихся каверномах изучение этого соотношения в значительной степени зависит от качества обследования родственников больных с проявившейся патологией, и, прежде всего, от числа членов семьи пробанда, охваченных обследованием. Определенное значение имеют также мощность магнитного томографа и режимы МРТ, использованные в ходе обследования. В нашей серии семейные формы составили 3% от всех больных с каверномами. Такая низкая цифра, без сомнения, отражает пока еще низкое качество семейных исследований в связи с малой информированностью врачебного сообщества о проблеме, и необходимостью затраты значительных материальных ресурсов на проведение подобных исследований.

Первоначально предполагалось, что наследственные формы встречаются преимущественно среди испаноязычного населения (107, 141, 142, 229, 292, 358), однако многочисленные публикации о семьях не испанского происхождения из разных стран Европы и Азии опровергли это положение (3, 45, 62, 131, 144, 178, 185, 258, 262). К настоящему времени известно около 30 семьй в России (см. главу 14). Возможно, в будущем систематизация этих сведений в сочетании с генетическими исследованиями позволит составить представление о популяционно-генетических особенностях заболевания.

5.4. Одиночные и множественные каверномы

Каверномы ЦНС могут быть одиночными и множественными. Согласно многочисленным исследованиям, одиночные каверномы преобладают и составляют 80 – 90% всех случаев. Соответственно, доля множественных каверном – 10 – 20%. В нашей серии больные с множественными каверномами составили 9,6% всех наблюдений. Доказана достоверная зависимость между формой патологии и количеством каверном у одного человека – одиночные каверномы типичны для спорадической формы заболевания, а множественные – для наследственной. Тем не менее, при обеих формах можно встретить больных, «нарушающих» это правило, то есть имеющих множественные каверномы при спорадической форме или одиночные – при наследственной. Эти данные свидетельствуют о том, что обоснованное заключение о спорадическом случае, особенно при множественных КМ, можно делать только на основании отрицательных результатов МРТ у нескольких кровных родственников больного. Поскольку это правило выполняется далеко не всегда, к утверждению о спорадической множественной форме каверном следует относиться с определенной степенью осторожности.

В последние годы возросшее качество МРТ и появление дополнительных режимов исследования позволяет выявлять мелкие патологические изменения мозга, которые не могли быть визуализированы ранее. В этой связи определенная часть больных с диагнозом «одиночная кавернома» переходит в группу больных с множественными образованиями, а число обнаруженных ранее множественных каверном может существенно увеличиваться. Как правило, это происходит при выявлении в ходе повторных обследований мелких каверном, которые не были видны при исследовании на низкопольных магнитах, в том числе, выявление множественных точечных образований, представляющих собой сосудистые мальформации, которые можно обнаружить только при использовании режимов SWI (см. раздел «Интсрументальные методы диагностики и исследования КМ»). В подобных случаях необходимо также рассматривать возможность новообразования каверном. Следует также помнить о том, что каверномы ЦНС могут располагаться не только в головном, но и в спинном мозге, где они могут оставаться бессимптомными.