полная версия

полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 3

Мария Веселовская-Томаш

Проводы в мужество

Начало пятидесятых…

Совсем недавно закончилась война. Ещё изуродованные сады не оправились от варварского отношения к ним лошадей. Ещё нет-нет – и люди вздрагивали по ночам…

В Армию призывали следующее поколение юношей: границы такой большой протяжённости былой единой Родины надо было надёжно охранять. Сердца родных тревожились, но тогда служить в Армии было почётно. Перед солдатом преклонялись.

Когда провожали в армию очередного хлопца, по улице мимо нашего двора каждый раз шло много народу. Перед этим за неделю каждый родственник, сосед и просто желающий, приносил что-то съестное на длинный-длинный стол, который сооружался из досок во дворе, накрывался, чем Бог пошлёт. Будущим защитникам несли махорку на цигарку. Девушки вышивали свои инициалы по углам носовых платочков и дарили на память уходившим в армию ребятам.

Матери переживали:

– Ой, сохрань Боже от войны! Боже боронэ/..

Проводы были очень грустными. Девочки рыдали взахлёб. Матери голосили.

Хлопцев провожали обязательно всем селом: в первых рядах шли новобранцы вперемежку с только что отслужившими свой срок, или с теми, кому чуть позже тоже предстояло надеть гимнастёрку и кирзовые сапоги.

Два-три ряда юношей, переплетя за спиной крест-накрест руки, шли и пели песни. То были песни военных лет. Их привезли с фронта воевавшие в прошлую войну, с сорок первого по сорок пятый год прошлого столетия.

«Катюша» заканчивалась – слышался «Огонёк». Ему на смену шли «Где ж вы очи карие»… «А помирать нам рановато…».

Как пелись те песни, которые я слышала в детстве! Так сегодня не поют!

А ещё пробивается из глубины далёкого-далёкого детства, рвёт сердце на части, полузабытая песня, которая накрывает меня волной грусти вместе с воспоминаниями: «…А в саду было тихо и спокойно, Сквозь деревья светилась луна. На зелёном ковре мы сидели, Целовала Наташа меня…». Не успела я порадоваться за влюблённых, как тут же наворачивались на глаза горькие слёзы за брошенную девушку: «Мне не жаль, что я тобой покинута, Только жаль, что люди говорят…».

Заканчивалась одна песня, за ней шла другая. Ряды, как по команде, замирали: ребята становились в круг. На мгновение зависала тишина, и только всхлипы матери нарушали её. Ребята решали, какую песню затягивать. Малышня, перестав бегать, замирала на несколько минут, с тревогой наблюдая за взрослыми.

С ещё более глубокой болью щемило сердце от песен, раньше звучавших в далёкой Расее, но только теперь добравшихся до моего молдавского, певучего края, тут доселе неслыханных… Их тоже привезли с собой фронтовики: «…Если любишь – найди, Если любишь – приди, Этот день не пройдёт без следа…Если ж нету любви, Ты меня не зови, Всё равно не найдёшь никогда…», «…До тебя мне дойти не легко, А до смерти – четыре шага…». Уж в то время знали, что такое любовь и разлука. Иногда разлука навсегда.

Тут к рыданиям матери присоединялся усиливавшийся плач молодых девчонок.

Мне тогда не очень понятна была причина такой резкой метаморфозы, но только с годами я поняла: девушки плакали, боясь повторить судьбу матери, не дождавшись любимого… Потому щемящая грусть захлёстывала девичьи сердца.

Процессия проводов подходила к трассе, по которой провожали всех на фронт. Здесь уже песни смешивались, как будто шло соревнование среди огромной толпы: тут затянули «Раскудрявый клён зелёный, лист резной…», а там – «Выйди на крылечко, Ты моё сердечко…». И обязательно в который раз «А помирать нам рановато…»! И уж очень чётко вижу и слышу, всеми сельчанами любимой незатейливую песенку: «…Прощай, Рио-Рита! Я покидаю берег сердцем битый, И здесь, Рио-Рита, Свою любовь увидел в первый раз…».

Эта песня мне очень нравилась! Хоть и не всё понимала я в этой, прилетевшей из-за океана, песне.

Не помнится, чтобы во время «проводов в мужество» парни и девушки танцевали. Чётко в сознании звучат мелодии. Это уже несколько позже в сельском клубе мы веселились и отводили душу в танцах в праздники и на фестивалях.

Бесхитростные песни о любви. А любовь всегда живёт по своим, неписаным канонам. Словно пожар, обдаёт молодые сердца, не выбирая места и времени…

Ещё кровоточили послевоенные сердечные раны матерей. Как они голосили! Так жалобно плачет только материнское сердце. В каждые очередные проводы песни-плачи и причитания были первым признаком того, что застолье пора заканчивать и выходить из двора на улицу: такие проводы были ежегодно в течение длительного времени. Я перестала их слышать где-то к середине шестидесятых годов.

Сентябрь 1961. Я первокурсница

Люди стали привыкать к новой, мирной жизни.

Туп-туп, гуп-гуп…

Каждый день почтальон проезжал на каруце мимо нашего двора. Сидел он как-то необычно в ней: как будто сидит, но… одна нога свисала чуть ли не до земли. И нога была… не нога – а деревянная ступка.

Я удивлённо спросила как-то отца, почему уйко[8] Иван НАКАЙ так странно сидит в телеге, что с его ногой? Почему она неподвижна?

И отец мне поведал:

– Так мы ж з Иваном на фронте были. Немец його ранив, ногу зовсим отбил. – Ему сделали протез. Так и ходе Иван! А сколько таких безногих Ива-а-нив!.. На протезах, или на дошичках (дощечках) с колесами передвигаются по земли. Руками отталкиваются от земли – так и идут. Из нашего села богато людей погибло на фронте, а хто остався в живых, – раду-вовся: нехай будэ без ноги, но живый! Як раз, як и я сам.

До самой смерти дяди Ивана я видела его с вожжами в руках, рядом – сумку, полную газет, писем. В те времена писали письма многие: кто-то родных всё ещё с фронта ждал, а кто – в армию писал, ждал ответа от сыновей.

Село наше большое, простирается более трёх километров в диаметре. Оно раскинулось по одну и другую сторону шоссейной дороги по пригоркам, холмам, оврагам, доходит до леса. Иван Накай жил как раз на самом краю села у леса. Колхоз ему выделил каруцу с лошадью. Он её и содержал, кормил, поил, ухаживал.

Исходил-изъездил бывший солдат за много лет село вдоль и поперёк: разносил письма и пенсии фронтовикам, газеты, на которые в обязательном порядке заставляли подписываться.

А ещё Иван умудрялся танцевать! А нога – что, нога…ей сносу нет: туп-туп, гуп-гуп!.. И только разносилось по улицам в адрес лошади, норовящей ущипнуть травку, как только Иван ослабевал вожжи, чтоб смастерить очередную цигарку или отдать почту: «Но-о-о! Штя, штя! Куда пошла, Катин-ка!? – Гаття!».

Так направляют лошадь влево, вправо. Это тебе не руль автомобиля! Тут надо знать ласковые слова, других животное не послушается, рванёт, да так тебя занесёт, что из самой каруцы пробкой вылетишь!

Иван много слов тёплых, нежных говорил на ушко своей послушной Катинки: лошадь его понимала, отвечала взаимностью. Как будто знала, что кроме неё, никто Ивану не поможет. Нет-нет и слышался в пути тихий, мерный разговор человека с лошадью: он ей о своих бедах, радостях, она ему в ответ только отфыркивалась, мол, понимаю и сочувствую. Зато на временных остановках Иван свою спасительницу гладил, почесывал бока, отгонял муху… Катерина, то есть, Катинка, довольная, фыркала, крутила головой, от чего роскошная грива веером расходилась в разные стороны, а пышный хвост описывал замысловатые круги. Иван давал ей душистое сено, овса насыпал в торбу – вот тут животное вообще от радости громко ржало-урчало. Живое существо требует внимания. Как женщина, говаривал Иван…

Большинство одиноких женщин, не дождавшихся мужей с фронта, да и девушки тоже, рады были оказаться хотя бы рядом с мужчиной. А если он заглянет ей в глаза… Да пригласит на танец… В нашем селе, кстати, не принято было танцевать женщине в паре с женщиной. Что это за танцы!? Не-ет, партнёром должен быть, пусть и на деревянной ноге, но всё-таки мужчина!

Много лет спустя, когда я уже преподавала английский студентам в пединституте, узнала, что не стало неунывающего почтальона уйка Ивана, солдата с протезом вместо ноги. Навсегда умолк разносившийся по Шапте-Банам тот своеобразный разговор Человека и Лошади и непонятый мною в детстве звук: туп-туп, гуп-гуп…

Прости, отец, что опоздала!

Трапеза наша редко проходила за столом. Разве что, когда кто-то в гости приходил. Ели, сидя за деревянной столешницей, сработанной отцом, которая располагалась на разостланной домотканой скатерти прямо на земле или на полу. Так отцу легче было найти место для раненой ноги.

Как-то он садился на пол и больной ногой случайно задел ножку стола. Господи, как же он заохал! Обхватив обеими руками ногу, он стал её нянчить. До сих пор звенит в ушах:

– Вай-яй-яй-яй-яй! Ой-ёй-ёй-ёй! Аххх! Ммм!..

На глазах отца заискрились слёзы… Стало обидно, что не могу облегчить страдания отца, не в силах унять его боль. Повисла тишина: мы боялись в этот момент шелохнуться.

Мама налила в рюмку самогона, который у нас никогда не переводился – это было средство первой помощи. Отец выпил, затих. Я и раньше видела, что отец, зайдя с улицы в дом, наливал себе горького зелья.

Мама объясняла, вытирая фартуком глаза:

– Ой, горе яке! Коли хоть трошки (немножко) выпьет, то нога задеревенеет, затерпне, и боль притупляется. Война проклятая!

Война, потом голодовка… Растили нас, троих детей, трудно. И родители крутились постоянно, что белка в колесе. Покинув лушко (ложе, постель) на рассвете, просто заползали в него уже, когда напрочь стемнеет. А ночи у нас – тьма-тьмущая! Света электрического на селе пока ещё не было. Вечеряли при свече или керосиновой лампе…

Вот уже в шестидесятые годы и электричество появилось. Но всё равно экономили деньги – да какие это были деньги в то время!? Палочки за трудодни… Электричество берегли: лампы не везде и горели. Столбы стояли на огромном расстоянии друг от друга, и порой без лампочек. В каждую субботу, будучи студенткой, я приезжала домой снова за нехитрыми продуктами, а в воскресенье, ближе к вечеру, обратно грузилась в попутку или автобус с коробками картошки, овощей, фруктов, муки, брынзы.

Помню, мама сидит у печки во дворе под раскидистой шелковицей, помешивает полуметровой алюминиевой вилкой, которую ей вылил из алюминия, смастерил отец, пирожки с картошкой, капустой или свеклой, соединив её с кислыми яблоками, в огромном котле, вёдер на пятьдесят. В нём варили к большим праздникам, свадьбам, крестинам, поминкам холодец, борщи, плов. Пирожками я потчевала подружек, запивали мы их чаем из веточек вишни, яблонь и трав на завтрак или ужин. От жареной пищи вечная изжога сжигала нутро с самого детства.

Плечи мамы часто вздрагивали: она, постоянно не отсыпавшаяся, куняла (клевала носом), не выпуская вилку из рук. И только «дзинь, звяк» приводило маму в чувство. Она, очнувшись, хватала вилку и с новой силой помешивала пирожки, успевая выловить готовые и опустить новые. Какие-то пирожки успевали уже стать «шоколадными» по цвету, как негры, плавали в белой пене казана.

На всю округу разносился щекотавший ноздри аромат… Соседи знали: «Это Томаши собирают дочь в институт». Готовили мне продуктов на неделю. Денег не было. Стипендии тоже не хватало. Её – а это двадцать два рубля – я делила на питание: рубль на день. Домашние заготовки позволяли мне, сэкономив, приобрести что-либо из одежды. Когда отчитывалась, то мама всегда с грустью комментировала:

– Счёт есть – денег нет!

А отец выносил свой вердикт:

– Экономить надо. Ты учиться поехала или тряпки покупать?!

Одевалась, как могла. От моды в одежде я всегда отставала. Отец ругался за расточительность. Ещё в детстве, едва я доставала до ножной педали швейной машины, он научил меня шить, и я всю жизнь себя обшивала, перелицовывая пальто, или из пальто сооружала казакин, жилет, всякие юбки. И, конечно же, шила платья. Лет 10, как не шью уже себе сама ничего: полно тряпья на рынках. После окончания пединститута я этим и промышляла, а ещё подрабатывала частными уроками английского языка. Ах, если б не война, может, отец был бы жив и сегодня! Он многому нас, детей, научил делать всё своими руками.

К нему, помню, в пятидесятые годы в очередь выстраивалось полдеревни: мужикам, всем хлопцам села шил он кепки в клинышках или типа больших, почти кавказских кепи-аэродромов. Особенно было много заказов перед Пасхой. Себе он шил вельветовые костюмы, тужурки, жилеты, тулупы, а нам с мамой платья.

В магазинах не было особых товаров. Отец выменял в голодовку старую швейную машинку «Zinger», укомплектовал её недостающими, самим сработанными деталями, запчастями. Находясь на излечении в госпиталях, выписывал книги по кройке и шитью из московского магазина, который и в те годы располагался на Кузнецком Мосту. Учился кроить, шить и меня учил «читать» выкройки.

Ранними утрами я просыпалась от безбожной вони: отец, кажется, на бензине, готовил какой-то клей, который называл солюцией – тут явно сказалось влияние молдавского языка – и латал резиновые галоши, боты. Резиновая обувь – единственная, которую и я носила в детстве. В зиму была слякоть, но были и морозы. Обувь постоянно рвалась у сельчан в загонах, свинарниках, дворах-огородах, да просто на улицах. Родители заклеивали дыры, затем края выравнивали косым острым ножичком, отец для него приспосабливал лобзик, косо отрезав и остро наточив.

Всё время нам твердил:

– Ваши руки должны всё уметь! Мало ли куда вас забросит судьба, да какие там будут условия!

За эти советы я отца благодарю всю жизнь. Я умею и знаю многое. Хоть исправить молнию в юбке, в сумке, сапогах, или старый-старый утюг привести в рабочее состояние. Да-да, утюг с той самой, часто перегоравшей, спиралью в керамических пацёрках (бусинах) на подошве утюга. Или заштуковать дыру в одежде… Хоть сейчас это искусство, к счастью, но в том давнишнем виде не востребовано, но мои латочки в своё время вызывали всеобщее одобрение. Все признавали мою работу художественной штопкой. Это всё от отца!

Сам он без дела не сидел ни минуты. Опираясь на пару костылей, ковылял в мастерскую, становился к станку и что-то мастерил, точил, вбивал, строгал, пилил. Норовил копать землю, чистить виноградные кусты. В начале осени по селу плыл дурманящий аромат молодого бродившего вина. В подвале стояли две-три бочки, которые ходили ходуном, пока вино играло!

Работа от зари до позднего вечера захватывала отца и мать так, что к вечеру они падали с ног. Завтрака не было, а обед выпадал на «ближе к ночи».

Был бы отец жив сегодня! О многом расспросила бы его…

Прости, отец, что опоздала!

Июль – декабрь 2010

На этом жизнь не кончается

Это длится много лет: 9 мая с самого утра включаю телевизор и не отхожу от него весь день. Знаю, что снова и снова будут транслировать военный парад, снова увижу дорогие лица фронтовиков. Кто-то сидит на трибуне, кто-то шагает в праздничном марше. И будет соблюдена неизменная традиция: интервью с фронтовиками… Отвлекаюсь за редким исключением, чтобы не пропустить ничего. Солдаты рассказывают о войне, слушаю, переживаю трагические события вместе с ними.

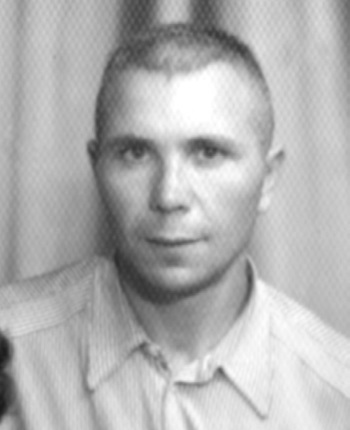

Василий Илларионов после Чеченской войны войны

Так было и 9 мая 2001 года. Телефонный звонок… Через минуту вернулась к экрану. Шла передача «Отчизны верные сыны». На сцене стоит молоденький солдат. Герой Чеченской войны: Василий ИЛЛАРИОНОВ. В чёрных очках. Пустые рукава куртки грустно опущены вниз туловища. Я на мгновение застыла. Прислушалась.

– О чём ты мечтаешь, Вася? – Спрашивает ведущий программы.

– Мне специалисты обещают сделать такие протезы, немецкие, которые дадут возможность делать что-то, как своими руками, поднять чашку, например, – повернув голову влево к ведущему, ответил Солдат.

– А чего ещё бы ты хотел?

– Надеть куртку десантника. Моя пострадала при взрыве гранаты…

В ту же минуту к нему на сцену поднялся офицер и надел на плечи Василия куртку.

Я собралась в комок, ресницы дрогнули и слёзы бежали по щекам. Много, много раз ловила себя на том, что не могу без боли слёз смотреть фильмы, читать статьи-книги на тему войны, а уж смотреть на сегодняшних героев очень больно.

– Чего бы тебе хотелось больше всего?

Василий тут же ответил:

– Хотя бы услышать голос своей девушки. Моя первая любовь… Мы с ней расстались, когда я ушёл в армию… С тех пор не виделись. Очень хотел знать, как она живёт…

– Ты знаешь, мы искали твою девушку, даже милицию подключили. Она съехала с прежней квартиры, а на новом месте нет телефона. Вот и пришлось обратиться за помощью к милиционерам, они обещали разыскать её. Если всё будет удачно, то она приедет… Её нашли, Вася! Она идёт! Идёт к тебе!

В ту же секунду Василий растерялся, заметался, стал вращать головой в разные стороны. По звуку определил: девушка подходит к нему из глубины сцены. Весь в напряжении. Услышал шаги сзади слева. Шаги приблизились, он догадался: «Она!».

Девушка подошла сзади к Василию, обняла его. Как беззащитный зверёк, юноша уронил голову на девичью грудь. Он положил остатки рук от локтей до плеч, как лапы кладёт на грудь хозяину преданная собака. От рыданий голова юноши вздрагивала всё чаще и чаще. В зале звенела тишина.

Девушка гладила руками по спине бесстрашного Солдата, который рискуя жизнью, спас своих друзей.

Мне никак не удавалось успокоиться, слёзы душили, пока не вылились в строки… Родилась песня. О любви. О Мужестве.

Видать, на то война

Василию Илларионову

Какое утро над Землёй встаёт,Какое Солнце льёт лучи в глаза,Когда Луна на небосвод взойдётИ как сверкает на заре роса?..Ценою жизни спас своих друзей,А сердце Родины в руках держалИ на виду он у Планеты всейСвою любимую во мгле ласкал.И Орден Мужества ему вручёнЗа то, что выстрадал смертельный бой.Живёт солдат – не сломлен, не сражён,Мечтает первенца обнять рукой…А раны ноют и душа болит!Победа снова на солдат – одна!Он на войне проклятой был подбит…А что война? – Видать, на то война!9 мая 2001

Через два года родилась ещё одна песня: эпизод до сих пор стоит в глазах. Не запомнила имени девушки, и да простит меня Василий и его девушка! – в песне моей имя просто «Елена» – образ собирательный. Надо думать, таких девушек было много, кто сберёг Любовь.

Верность

Васе Илларионову – Герою Чеченской войны

Госпитальная палатаНа четыре места.В ней безусые солдаты,К ним пришли невесты.Там, в углу, к окну поближе,Прислонившись к стенке,Вася, словно солнце рыжий,Обнимает Ленку.Непослушными рукамиРасплетает косы.Сердце девичье – не камень:Уронило слёзы.Слёзы капали-катилисьПо груди упругой,И сама любовь склониласьИ целует друга.Сквозь страдания и муки,Горечь и обидыТянет неживые руки,Смотрит – и не видит…Госпитальная палатаВмиг оторопела:Лена в подвенечном платьеИ фату надела.Вся Земля войной объята,Взрывам стало тесно.Гибнут каждый день ребята,Ждут и ждут невесты…18–23 марта 2003

Измайлов Вячеслав о Василии Илларионове

В самом начале Второй Чеченской кампании первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник МАНИЛОВ регулярно озвучивал цифры безвозвратных потерь и число раненых российских солдат и офицеров. Когда число погибших перевалило за тысячу, говорить об этой печальной статистике стали от случая к случаю, а затем – и совсем замолчали. Видимо, на самом верху решили не портить настроение себе и не будоражить народ: мол, погиб солдатик из глухой деревушки, оплачут его там, похоронят, а вместо него поедет воевать в Чечню его земляк-доброволец – мстить. Что касается покалеченных за эту войну, то их число перевалило за 15 тысяч. От государства они получают только бесплатные протезы. А всё остальное – как придётся. Вот обыкновенная история.

Васе Илларионову сейчас 21 год. Он из многодетной семьи из маленького городка Лиски, что в Воронежской области. Вася – шестой ребёнок, всего их – семь. Окончил девять классов. Обучился на механизатора. В 18 лет призван в армию – это был декабрь 1999! Как раз когда началась Вторая Чеченская кампания. Через пол года попал на войну. Шесть месяцев прослужил десантник-гранатомётчик Василий Илларионов. В феврале 2001 года в бою получил тяжёлое ранение. В результате – ампутированы обе руки почти до локтей, нет левого глаза, правый еле видит. Да ещё тяжёлая травма ноги.

С протезами, полученными от государства, Вася даже ложку ко рту поднести не мог: протезы до боли натирали культи.

И всё же Васе Илларионову повезло. Повезло, что оказались рядом неравнодушные люди. Мэр города Лиски выдал десантнику ордер на новую квартиру. А военный комиссар полковник КОЗЛОВ устроил на работу: взял к себе в военкомат комендантом.

Не оставили в беде и бывшие десантники из фонда «ВДВ – боевое братство». Все эти годы они и морально, и материально поддерживали Васю Илларионова.

Руководитель фонда Александр Макеев сам отслужил срочную в десантных войсках. Сейчас – бизнесмен, специализируется на продаже автомобилей. А вырученные деньги он и его товарищи вкладывают в свой Фонд, чтобы помочь таким же ребятам, как Вася.

На прошлой неделе ребята из Фонда в очередной раз пригласили Васю в Москву для того, чтобы в Институте травматологии сделать ему новые хорошие протезы из немецких материалов.

Вася надеется, что с новыми протезами он сможет хоть что-то делать руками: ведь молодому парню надо заводить семью, а на инвалидную пенсию в 1567 рублей прожить невозможно. Мы обязательно будем следить за его судьбой.

20.01.2003

Кириллов Роман о Василии Илларионове

– Было это 22 февраля 2001 года, – вспоминает Василий Илларионов. – Мы получили задание проверить блокпост милиции в одном из районов Чечни. Когда оттуда вернулись, всё и произошло.

Взвод расположился на отдых, десантники отложили оружие…

– Сработало какое-то шестое чувство, – говорит Василий. – Я обернулся и заметил летевшую в воздухе тень, но не понял даже, что это такое. Автоматически выставил руки. И ведь даже не ловил её – она сама мне как-то в руки попала. Когда открыл ладони, то увидел, что это граната от «подствольника». Всего секунды две-три у меня было: она ведь самоуничтожается.

Зажав в руках гранату, Василий успел подумать лишь о том, что отбросить её уже не успеет. Это спасло его товарищей, которые в момент взрыва сидели рядом. Васе потом сказали, что только двое получили легкие повреждения: их даже не отправили в госпиталь.

– Когда я очнулся после всех этих наркозов, то сначала практически не помнил, что со мной было, – вспоминает Вася. – Когда стал приходить в себя, то понял: что-то не так. Во-первых, я не вижу ничего. Встать не могу, подняться не могу. Сразу захотелось голову почесать. Пытаюсь почесать – а нечем. Не понял. Ещё ближе руку подтягиваю и чувствую, что это не кисть, а бинт какой-то.

Врачи тут же сделали ему «успокаивающий» укол, и Василий, как он сам говорит, опять «уехал». А очнулся уже в самолёте. – Его переправляли в ростовский военный госпиталь.

В ростовском госпитале на тот момент Илларионов оказался самым тяжёлым пациентом. Физическую реабилитацию врачи считали возможной, но настаивали на том, что парню нужна ещё и моральная поддержка. Некоторое время спустя Васю отправили в Москву, в госпиталь Бурденко, где врачи пытались спасти зрение.

– В Бурденко ко мне приезжал бывший десантник, офицер в отставке Александр МАКЕЕВ. Он навещал меня, говорил, что нужно держаться. Я ничего не ел, ничего не пил и ничего не хотел. А он так и сказал: «Надо держаться. Ты ж всё-таки десантник, мужчина, подумай о матери, о близких, как они воспримут тебя такого. Надо показать, что ты настоящий русский мужик!» – Вспоминает Василий.

Лечащий врач Леонид Александрович, фамилию которого Вася не запомнил, смог спасти бойцу один глаз. Пока Василий мотался по российским госпиталям, от самого Моздока его «вёл» военком города Лиски (Воронежская область) Анатолий БЕЛОУСОВ.

– Когда Белоусов узнал, что я могу поговорить с ним по телефону, то спросил, когда можно прислать мать. Я сказал: когда начну видеть, ходить нормально, тогда и пришлёшь. Не хотел, чтобы мама видела меня таким разбитым. Она вместе со всей семьёй приехала ко мне на день рождения – 28 апреля. А в декабре меня выписали. Но сколько я лежал и сколько думал, чем заняться, как дальше быть! Но не мог вообще ничего придумать. Боялся. В госпитале мы все одинаковые, все друг друга поддерживаем. А вернусь, как люди посмотрят?