Полная версия

Первые шаги в науку

– если вы грызете ногти, когда нервничаете, тогда научитесь отвлекаться. Как только почувствуете, что ваши пальцы сами лезут в рот, начните рисовать, перебирайте четки или сжимайте в руке шарик;

– внушите себе, что с каждым укусом ногтя к вам в организм проникают сотни различных бактерий, микробов, которые причинят вред вашему здоровью;

– посмотрите фотографии бактерий и паразитов, прячущихся у вас под ногтями, и вспомните о них, как только вам захочется погрызть ногти;

Для тех, кто с помощью онихофагии легче концентрирует внимание, можно предложить вместо ногтей сухарики или соломку. И то, и другое тоже хрустит.

Наказание. Тут важно помнить, что люди, грызущие ногти, делают это часто потому, что испытывают стресс. Поэтому порицание или наказание может только усилить нервозность, а соответственно, и привычку. Лучше всего придумать шуточные наказания для самого себя. Например, погрыз ногти – выносишь мусор целый месяц, моешь посуду и т. д.

Семь сознательных удовольствий в день. Можно найти для себя семь маленьких радостей в день, самых простых и доступных. Например, посмотреть на облака или звездное небо, послушать красивую музыку, съесть мороженное. Да мало ли еще радостей в мире?

Есть еще пара «девичьих» советов:

– регулярно ходить в салон красоты и делать маникюр;

– сделать искусственные ногти. Сейчас можно сделать их очень натуральными и красивыми и будет очень жаль портить такие красивые ногти.

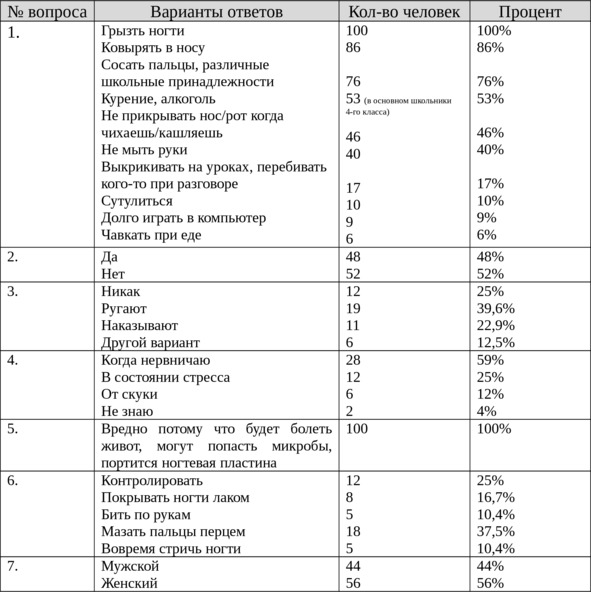

Результаты опроса учащихся

Мною было проведено анкетирование в гимназии «Мариинская» среди учащихся 2-х и 4-го классов. Всего в исследовании приняли участие 100 человек: 73 ученика вторых классов и 27 учеников четвертого класса, из них 56 девочек и 44 мальчика. Вниманию учащихся была представлена следующая анкета:

1. Какие вредные привычки ты знаешь?

2. Есть ли у тебя привычка грызть ногти?

А. да Б. нет

3. Как реагируют на эту привычку взрослые?

А. никак Б. ругают В. наказывают Г. другой вариант

4. Когда и почему ты чаще всего грызешь ногти?

5. Как ты думаешь, вредно ли грызть ногти и почему?

6. Что необходимо сделать, чтобы эта привычка у тебя исчезла?

7. Укажи свой пол _____________

Результаты опроса представлены в таблице по каждому вопросу.

Таблица 1. Результаты опроса.

Из таблицы видно, что учащиеся знают почти все вредные привычки. Характерно, что пагубной привычку грызть ногти считают все опрошенные, четко осознавая ее последствия; при этом признали у себя ее наличие 48% опрошенных, из них 29 девочек (60%) и 19 мальчиков (39,5%). Таким образом, мой опрос показал, что в возрасте до 10 лет девочки более подвержены этой пагубной привычке, нежели мальчики. По-разному реагируют на эту привычку взрослые: большинство (39,6%) ругают в то время как 25% взрослых по мнению опрошенных не реагируют никак. Интересным для меня стал и тот факт, что большинство опрошенных (37,5%) в борьбе с этой привычкой предлагают мазать пальцы перцем, в то время как 25% ребят так же как и я основным «оружием» в борьбе с этой привычкой считают самоконтроль.

Результаты опроса выявили также, что ногти грызут вследствие нервозности, стресса, скуки. Основной причиной грызть ногти назвали нервозность.

Заключение

Обкусывание ногтей – это не только не красиво, но и опасно. Избавиться от этой вредной привычки не просто, но возможно. Главное – действительно понять, почему нельзя грызть ногти и заусенцы, и захотеть избавиться от этого

Итак, проведя исследование, я подтвердил свою гипотезу, что грызть ногти – вредная привычка и от нее необходимо избавляться.

Причины возникновения этого навязчивого действия в основном психологические. Привыкание к вредному происходит незаметно, постепенно, раз от разу, когда человек в течение продолжительного времени совершает одни и те же действия. При этом формируется тяга к привычному необдуманному действию. Если вредная привычка уже сформировалась и приняла устойчивый характер, и ребенок уже не может отказаться от того, чтобы не тянуть пальцы в рот, то необходимо четко усвоить, что бороться надо не с ребенком, а преодолевать именно эту привычку. И победа над ней возможна только в том случае, если в усилиях принимают участие две стороны – родители и сам ребенок, который должен захотеть избавиться от этого недостатка.

Говорят, что привычка влияет на характер. Но и сильный характер поможет избавиться от вредных привычек. Дерзайте!

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1.Алексеева А. А. «Что делать, если ребенок… Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет.» – СПб.: Речь, 2008.

2.Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978.

3.Гусева Н. А. «Тренинг предупреждения вредных привычек у детей» – М., Просвещение, 2007.

4.Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: «Советская энциклопедия», 1969—1978

5.Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов, 1998.

Разногласия в семье в процессе воспитания ребёнка

Батагова Вероника,

МАОУ гимназия «Мариинская» 4 «А» класс, г. Таганрог.

Руководитель: Дуброва Людмила Леонидовна

melekh79@mail.ru

Введение

Когда в семье появляется ребёнок, вместе с ним в доме поселяется счастье, радость и множество открытий. Однако этот кропотливый и долгий процесс воспитания детской души порождает споры среди самых близких людей: родителей, бабушек и дедушек. В современном мире такие ссоры стали достаточно частым явлением, поэтому изучение данной проблемы становится важным. Хочется отметить, что несмотря на огромную значимость и актуальность, данная проблема не получила достаточного внимания в сфере научных работ психолого-педагогической практики. В основном проблема разногласий из-за ребенка рассматривалась в науке в правовом аспекте. Поэтому в результатах нашего самостоятельного исследования содержится несомненная новизна и ценность нашей работы.

Тема нашего исследования: разногласия в семье в процессе воспитания ребёнка.

Объектом исследования являются школьники 7—10 лет, а также их родители и их бабушки и дедушки.

Предметом нашего исследования являются споры и ссоры, которые происходят между взрослыми из-за разных точек зрения на процесс воспитания ребёнка.

Целью данного исследования является выявление особенностей разногласий в семье, причиной которых является процесс воспитания ребёнка.

Цель работы предполагает постановку и решение следующих задач:

1.Уточнение терминов «разногласия», «ссора», «спор», «конфликт».

2.Анализ причин, порождающих разногласия.

3.Выявление активных участников конфликтов.

4.Изучение реакций ребенка на ссоры в семье.

5.Выделение типичных схем примирения поссорившихся родителей.

В начале работы мы выдвинули гипотезу, что в семье происходят споры и конфликты, причиной которых является ребенок. Эти ссоры могут быть между разными членами семьи. Мы так же допустили, что мама и папа чаще ссорятся из-за ребёнка, чем бабушки и дедушки.

В нашей работе был применен описательный метод с его основными компонентами: наблюдением, интерпретацией, анализом и обобщением, а также мы провели анкетирование детей, их родителей, бабушек и дедушек. Участниками эксперимента стали 102 учащихся различных школ города, возраст которых 7—10 лет; 86 родителей детей данной возрастной категории и 48 бабушек, у которых есть внуки.

Ребёнок в центре разногласий

Недостаточность изученности данной темы обуславливает практический характер основной части исследования.

Для того, чтобы узнать особенности разногласий в семье, мы разделили социологический опрос на два этапа. На первом этапе в беседе с участниками эксперимента, а также путем наблюдения и выборки из детской художественной литературы и фильмов мы определили основные причины разногласий. А на втором этапе, проведя анкетирование, мы выяснили процентное соотношение основных причин конфликтов вокруг ребёнка и выявили закономерности семейных ссор.

Необходимо также уточнить терминологию предмета исследования.

Разногласия – отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, взглядах (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка с.640).

Спор – словесное состязание, обсуждение чего-либо, в котором каждый отстаивает своё мнение. (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка с.746).

Ссора – состояние взаимной вражды, серьезная размолвка, взаимная перебранка (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова Толковый словарь русского языка с.750).

Конфликт — столкновение, серьезные разногласия, спор (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова Толковый словарь русского языка с.287).

В нашей работе речь идёт о разногласиях, ссорах и спорах, которые редко переходят в конфликт.

Первый этап исследования помог выявить следующие причины разногласий: воспитание ребёнка как личности, учёба ребёнка, питание, время провождение, тайные покупки, покупка игрушек, одежда ребёнка, наказание ребёнка.

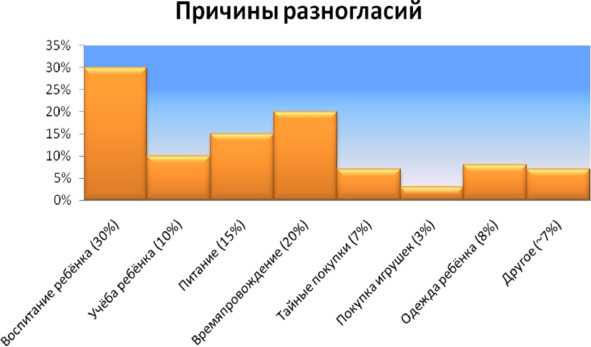

Диаграмма на рис. 1 демонстрирует процентное отношение поводов для споров в семье.

Рис. 1. Диаграмма «Причины разногласий»

Воспитание ребёнка как личности (30%);

Учёба ребёнка (10%);

Питание (15%);

Времяпровождение (20%);

Тайные покупки (7%);

Покупка игрушек (3%);

Одежда ребёнка (8%);

Другое (~7%).

Второй этап позволил выявить активных участников конфликта. В основном ссоры происходят между мамой и папой, в меньшей степени между мамой и бабушкой, реже между папой и бабушкой и очень редко между мамой и дедушкой. Процентное соотношение представлено в диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма «Участники споров»

Мама и папа (55%);

Мама и бабушка (35%);

Папа и бабушка (7%);

Мама и дедушка (3%).

Интересно отметить, что причины ссор находятся в прямой зависимости от участников. Например, разное мнение на проблему воспитания личности ребёнка и тайные от одного из родителей покупки провоцируют бурные обсуждения между мамой и папой. А вот одежда, питание, учёба становятся камнем преткновения в конфронтации «мама и бабушка», «папа и бабушка». Один из испытуемых сообщил, что кто бы его ни одевал, всегда случается ссора. Если мама, то бабушка считает, что не так тепло, как следует. Если бабушка, то мама считает, что не так красиво. Частыми примерами в анкетировании были случаи, когда бабушки балуют внуков и покупают им вредные, по мнению мам, продукты (чипсы, жвачки и т.д.). В основном бабушки считают, что родители слишком строго наказывают детей, поэтому тайком нарушают запреты родителей и дают детям сладости, которых им нельзя. А также разрешают смотреть телевизор больше, чем положено родителями. В этом случае бабушками руководит собственный опыт воспитания, гордость за то, что вырастили своих детей, и, конечно, огромная любовь к своим внукам. Ссоры из-за питания могут пересекаться с ссорами из-за тайных покупок. Например, когда мама – сторонница здорового образа жизни, покупка чупа-чупса папой может перерасти в настоящую драму (даже если папа отшучивается, что хотел таким образом купить себе «низкосортный» авторитет).

Мамы и папы чаще всего ссорятся из-за разных точек зрения на то, как должен вести себя ребёнок в той или иной ситуации. Иногда отцы или, наоборот, матери считают важным то, что ребенок должен быть более дисциплинированным, организованным. Поэтому уступки одного из родителей в нарушение режима дня, выполненных уроков сулят ссору между родителями.

Тенденцией современного общества стал тот факт, что теперь роль «злого» полицейского в семье стали чаще выполнять мамы. Очевидно, потому что более занятые добытчики-папы реже видят своих детей. Мамы, правда, обозначают свой статус как «строгий» или «справедливый» полицейский. А один из опрошенных пап написал, что «он – глава семьи, поэтому сам решает, когда ему быть добрым, а когда злым полицейским». Но это был единичный ответ, в основном «папа с ремнем» уходит в прошлое, но появляются мамы с приоритетным видом наказания, которое звучит как «забираю у тебя телефон (планшет) на неделю (месяц и т.д.). Если раньше детей в наказание лишали прогулок, игрушек, то теперь наказывать улицей нельзя. Они и так мало бывают на свежем воздухе. Выходит, что наказание «гаджетом» – самое действенное.

Интересно также сравнить причины ссор между мамами, папами, бабушками и дедушками в историческом аспекте. Например, в фильмах «Карантин» и «По семейным обстоятельствам» проблема конфликтов в том, что с ребенком не хотят сидеть работающие бабушки и дедушки. Теперь же наоборот: дети чувствуют больше гиперопеки от бабушек и дедушек, ведь они становятся основными помощниками в мире кружков, дополнительных занятий и секций, куда нужно водить ребёнка.

Большинство (60%) детей стараются уйти или переживают ссору рядом, молча. Некоторые дети, уходя в свою комнату, прячутся под одеяло, что свидетельствует о внутреннем страхе в душе ребёнка. В основном анкетирование показало, что такую позицию невмешательства демонстрируют мальчики (90% из всех детей, выбравших уход от ссоры). Девочки обычно отстаивают какую-то из позиций. Однозначно все анкетируемые родители признали, что эта та позиция, которая выгодна ребёнку в данной ситуации. А 40% испытуемых делают попытки восстановить мир между родителями или родственниками, используя метод убеждения: «не ссорьтесь», «прекратите». Некоторые начинают плакать, чтобы отвлечь внимание. Самым оригинальным способом был такой: «начинаю драку с младшим братом, чтобы они забыли про ссору». Дети также делают попытки помирить родителей. Они предлагают папе купить маме подарок, устроить романтический ужин, смешат родителей, задают какой-нибудь вопрос по урокам или (как крайний вариант) мирят их «мизинчиком». Двум третьим опрошенных детей удаётся помирить родителей, а одной третьей – нет.

Заключение

Анализ данных социологического опроса и анкетирования, наблюдение за различными ситуациями в семье, сопоставление и сравнение проблемы ссор из-за ребенка в историческом плане позволили нам сделать следующие выводы:

Процесс воспитания ребенка может провоцировать чаще споры и разногласия, реже ссоры и конфликты между родственниками.

Споры имеют место в основном между родителями (55%), менее часто между родителями и бабушками, дедушками (45%).

Причины, возникающих разногласий, находятся в зависимости от участников. Родители не сходятся во мнениях из-за воспитания ребенка как личности, учебы, времяпровождения. Со старшим поколением родители спорят об одежде и питании ребенка.

Реакция ребенка на ссору из-за него зависит от его половой принадлежности. Мальчики избегают конфликта, девочки пытаются принять в нем участие.

Большинство детей делает попытки примирить поссорившихся родственников разнообразными способами, но они зачастую не бывают эффективными.

В современной семье вместе с изменениями в общественной жизни поменялись причины ссор: на первое место выходят воспитание, времяпровождение и питание ребенка.

Сила вашей любви к ребёнку, выражаемая в желании добиться лучших результатов в разных сферах, не должна быть разрушающей. Все дети, которых мы анкетировали, боятся разногласий, ссор, конфликтов. Они не считают, что в ссорах есть победивший родитель или побежденный. Они видят только итог: родные поссорились, и это их расстраивает.

Мы надеемся продолжить наше исследование на более обширном материале, изучая дальше причины и следствия разногласий между родственниками, расширяя возрастные группы анкетируемых детей, тем самым способствуя поддержанию мира в семье.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1.Журнал «Мой ребёнок». – М., 2005—2012.

2.Ожегов С. И., Шведова М. Ю. «Толковый словарь русского языка». – М., 1994.

3.Зощенко М. М. Рассказы. – Росмэн, 1996.

4.Лобе М. Бабушка на яблоне. – Махаон, 2012.

5.Пивоварова И. М. Однажды Катя с Манечкой. – М., 1986.

6.Успенский Э. Н. Всё самое лучшее. – Планета детства, 2004.

Встречают по одёжке.

Что такое одежда и какова её роль в нашей жизни?

Левшукова А.,

МБОУ РСОШ №38, 4 класс, с. Рассыпное, Ростовская область.

Руководитель: Параваева Галина Алексеевна

gparavaeva@mail.ru,

Руководитель: Куриленко Людмила Николаевна

Tverezaya@mail.ru

Цель работы:

Раскрыть понятие – одежда, определить её роль в нашей жизни.

Платье – как один из видов одежды. Пошить платье.

Задачи работы:

1. Определить значение слова – одежда.

2. Как появилась одежда?

3. Изменение одежды с течением времени.

4. Функции одежды.

5. Свойства одежды.

6. Изготовление платья своими руками.

Давным – давно, когда возникла жизнь на планете Земля и человек стал более разумным существом, у него возникла необходимость прикрывать своё тело. Чтобы выжить в неблагоприятных климатических условиях, ему пришлось искать способы сохранения тепла своего тела. Для этого он стал использовать сначала шкуры животных, оборачивая их вокруг тела. Позднее человек изобрёл иглу из костей животных, а их жилы использовал в качестве нитей. Поэтому у него появилась возможность более плотно закреплять шкуру вокруг своего тела. В процессе эволюции происходило усовершенствование орудий труда в том числе, так называемых, швейных принадлежностей. Позже, изобретение ткацких станков, швейных машин, красок, способов раскроя способствовало развитию и усовершенствованию способов и методов одевания своего тела. Так появилась одежда.

Одежда – это совокупность покровов на теле человека, защищающих его от неблагоприятных воздействий окружающей среды: от холода и палящего солнца; от дождя и ветра; от укусов насекомых; от зубов и когтей диких животных; от стрел; ударов копьем или мечом, нанесенных врагом в бою; от пули и отравляющих веществ. Одежда защищает человека не только от физических неблагоприятных климатических условий, воздействий на его тело, но и от влияния злых сил, обеспечивая магическую защиту (особенно это относится к древнему костюму).

Таким образом, одеждой можно назвать и боевую раскраску, и татуировку у первобытных народов, и латы средневекового рыцаря, и современные бронежилет и противогаз, и модное платье. В понятие одежда входят: платье (то, что покрывает непосредственно тело человека), обувь, головные уборы, дополнения (перчатки, шарфы, пояса и т.п.).

Основная функция одежды – защитная (физическая и моральная защита) и утилитарно-практическая, так как одежда всегда связана с какой-либо практической деятельностью человека, имеет определенное назначение, помогая человеку приспосабливаться к окружающему миру. Любой предмет одежды – это вещь, которой пользуются и которая выполняет одну или несколько функций.

Даже в наше время некоторых привлекает одежда, указывающая на финансовое благополучие.

Одежда, которую мы носим, должна отвечать определенным требованиям:

1) удобство;

2) теплозащитность;

3) гигроскопичность;

4) надежность в эксплуатации;

5) отвечать гигиеническим требованиям;

6) отвечать эстетическим требованиям.

Очень много важного и интересного я узнала на занятиях в объединении «Моделирование одежды», которые я посещаю. На занятиях мы изучали теорию и практику пошива швейных изделий. Я поставила перед собой цель – пошить платье своими руками. Всё, что необходимо для осуществления моей цели, было приобретено: ткань, иголки, нитки, молния и отделочные материалы. Для работы была куплена ткань – бязь. Эта ткань обладает очень хорошими свойствами. Она хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, защищает от холода и предохраняет от жары, хорошо поддается влажно-тепловой обработке, хорошо держит форму. Цвет ткани яркий, что придаст моему платью нарядный вид. Чтобы платье выглядело еще лучше, к нему купили ленту и декоративные цветочки, которые украсят его.

Под руководством педагога, Параваевой Галины Алексеевны, я начала работу над платьем. Я придумала фасон платья. С меня сняли необходимые мерки, я выполнила чертеж выкроек, вырезала их, разложила на ткани, раскроила ткань. Сметала необходимые детали и провела примерку. После примерки внесла необходимые уточнения и приступила к пошиву платья. Приложив определенные усилия, у меня получилось изготовить платье. Моё платье было представлено на выставке.

Работая над пошивом платья, я изучила последовательность изготовления вещи, научилась выполнять ручные стежки и машинные швы, научилась делать выкройки, кроить, шить. Работа с иглой развивает моторику рук. Эта работа очень помогла мне почувствовать уверенность в себе, научила терпеливо выполнять необходимую работу, научила внимательности и аккуратности. Я знаю теперь, что эти знания и умения могут очень пригодиться мне в выборе будущей профессии, в быту, а также для выражения своей индивидуальности, потому что платье, придуманное мной, не будет похоже ни на какое другое. Я смогу в будущем шить одежду для своей семьи и друзей. Мои подруги теперь смотрят на меня с уважением, потому что я сделала то, что казалось невозможным для меня.

Одежда в нашей жизни играет огромную роль. Это то, без чего человек не может обойтись. Она выполняет самую главную роль в нашей жизни – защищает от холода, без неё человек не выжил бы в нашем суровом климате. Она делает нас красивыми и привлекательными. Она скрывает наши недостатки и подчеркивает достоинства.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1.http://bookimir.ru/loads/naukaiobrazovanie/istoriya/511137-istoriya-kostyuma-1200-2000-nann-dzhoan.html

2. Джоан Нанн «История костюма 1200 – 2000» – М.; Астрель: АСТ, 2005.

Боевой и трудовой подвиг участника Великой Отечественной войны, старшины разведки Кулак Михаила Петровича

Трапезникова А.,

МБОУ РСОШ №38, 2 класс, с. Рассыпное, Ростовская область.

Руководитель: Кулак Галина Викторовна

kulak65@list.ru

Цель работы: ознакомиться с историей боевого и трудового подвига ветерана – земляка Кулак М. П.

Задачи:

– изучить основные этапы военных событий.

– сохранить память о героях войны.

Михаил Петрович родился 22 ноября 1923 года в селе Рассыпном Песчанокопского района Ростовской области. Его мать Кулак Меланья Митрофановна, а отец Кулак Пётр Яковлевич уроженцы села Рассыпного. Всю свою жизнь посвятили нелёгкому крестьянскому труду. Они вырастили сына – достойного гражданина своей страны.

22апреля 1941 года их сын Михаил был призван Песчанокопским РВК Ростовской области в ряды Советской армии по нормальному призыву. Его образование – 4 класса, специальность до призыва – колхозник.

Грянул гром! Началась Великая Отечественная война. С первых дней суровых испытаний Михаил Петрович находился в рядах защитников нашей Родины. Окончил военную Полковую школу. Военную присягу принял – 22 февраля 1942 года.

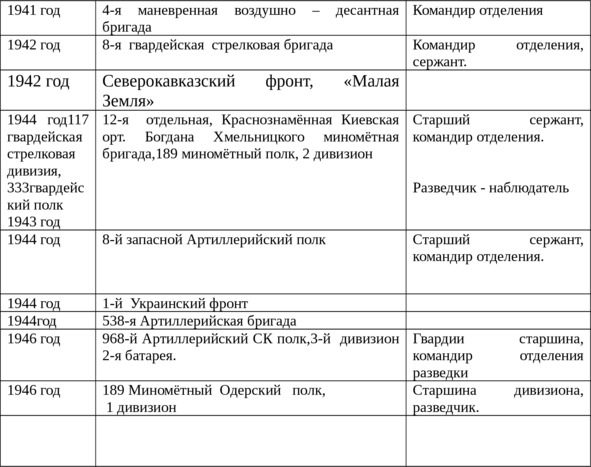

Таблица 1. Прохождение службы

Звание сержанта присвоили в августе 1942 года.

Звание старшины 25.12.1945 года.

В 1945 году на фронте Михаил Петрович вступает в ряды КПСС № билета 7020025.

Ранения, полученные в тяжёлых боях

1. Под г. Туапсе 4 ноября 1942 года был ранен в грудь осколком. Находился в госпитале в Хосте 1,5 месяца. После лечения вернулся в 8-ю гвардейскую бригаду.

2. На «Малой Земле» 10 июня 1943 года получил пулей лёгкое ранение в голову. Выздоровел на месте, на «Большую Землю» не отправляли.

3. В Берденчеве 5 января 1944 года получил осколочное ранение мягких тканей правой подколенной ямки. Лечился 2 месяца в г. Киеве. После лечения в 117-ю гвардейскую стрелковую дивизию не попал, а был отправлен в запасной полк г. Житомира. Годен к строевой службе.

Михаил Петрович получал множество лёгких осколочных ранений, после которых не требовалось излечение в госпитале. Но в послевоенные годы они давали о себе знать и ему неоднократно извлекали осколки, которые он долгие годы хранил как память о тех грозных событиях. Он часто их показывал своим сыновьям и со слезами на глазах вновь и вновь мысленно возвращался в те далёкие страшные годы для нашей страны, которые никогда не сотрёт память.