Полная версия

Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга первая

Поздно вечером мы погрузились в неторопливый поезд. Обычный заезженный и дребезжащий вагон был занят нашей командой. Мы уезжали из Москвы в свое будущее. Уныния ни у кого никакого не было, а настроение и вся атмосфера нашего путешествия вполне соответствовали нашем юному возрасту.

Высадились мы из поезда на станции Гомель, но в сам город не попали. На двух грузовиках, покрытых тентами, нас повезли куда-то в надвигавшуюся ночь. Мы переехали через довольно крупную судоходную реку Сож и удалялись все дальше и дальше от города. Вот уже проехали и его пригород под названием Новобелица. Наконец, за ее окраиной, плавно перетекавшей в неприметную деревню под названием Березки, машины въехали на территорию военного городка. Отстоял он от Гомеля на десятка два километров.

Городок был стандартный, весь в зелени, довольно таки неплохо ухоженный. Трехэтажные казармы, другие добротные дома, непритязательные спортивные площадки и сооружения. Этот городок и был местом нашего нового пристанища —

вновь созданным высшим военно-инженерным училищем. Его название скрывалось под номером войсковой части 52107. А гордое, знаковое имя ГВИРТУ было обнародовано несколько позже, вместе с вручением училищу Знамени. С тех пор оно перестало быть безликой войсковой частью и стало официально называться Гомельским высшим инженерным радиотехническим училищем войск ПВО страны. Командиром этой части и первым начальником училища с 1953 по 1956 годы был генерал-майор артиллерии Журавлев В. П. А мы стали его первыми слушателями, т.е. самыми первыми, кого в будущем должно будет выпустить это новое и молодое училище. За нами пока шли только первокурсники, набранные из войск по экзаменам. В 1953 году началась учеба сразу этих двух курсов.

Никакого третьего курса (как об этом сказано на сайтах) тогда не было.

Первый начальник училища генерал – майор артиллерии Журавлёв В. П.

Училище назвали Гомельским, потому что Гомель был ближайшим к нему более-менее известным городом. Минск был слишком далеко, чтобы дать училищу свое имя, да и время пока еще не подошло. А называть его по месту расположения «Березкинским» или «Новобелицким» сочли несолидным в силу их малой значимости.

Но начиналось все, тем не менее, как видим, вовсе не с Гомеля, а с Новобелицы (если не с Березок), и не с ГВИРТУ, а с в/ч 52107.

Завершив свой марш-бросок из Москвы, мы всей нашей оравой ввалились в казарму, где нам предстояло жить. Она располагалась в трехэтажном корпусе и оказалась огромной комнатой с двумя рядами столбов-подпорок вдоль ее оси, с асфальтовым полом и четырьмя рядами коек (по два ряда у каждой из продольных стен). Полная вместимость этой комнаты – 120 человек. У входа возле тумбочки, как и положено, дневальный. Несмотря на поздний час, нас с любопытством разглядывали уже обжившиеся, приехавшие чуть раньше. На них была курсантская форма, но все они, как и мы, были, естественно, не курсантами, а слушателями. Выделялась группа из ленинградской академии связи имени С.М.Буденного. Завязалась оживленная ознакомительная беседа. Вопросов у нас было много, а эти ребята здесь уже несколько дней и многое уже узнали. Им даже показывали технику. Выделялся плотный жизнерадостный парень Вася Житков (в приведенном на сайтах списке выпускников, ставших генералами, он ошибочно упомянут под фамилией Жидков, а не Житков. Хотелось бы, чтобы эта оплошность на сайтах была исправлена).

Он рассказывал нам, как здорово пушки управляются от радиолокатора и посылают свои снаряды прямо в самолет и что теперь вражеской авиации вообще нечего делать. Рты наши, понятное дело, были разинуты, а глаза горели. Каждый день в нашей казарме появлялись новые группы и теперь уже и мы были в числе тех, кто рассказывает новичкам о предстоящей нашей новой жизни. А однажды вечером все присутствующие были немало удивлены. Прибыла новая группа, дело, в общем-то, обычное. Но на плечах ребят были не курсантские, как у всех, погоны, а солдатские. Самые настоящие солдатские голубые авиационные погоны. В чем же дело? Оказалось, что это слушатели Харьковского высшего авиационного инженерного военного училища (ХВАИВУ). А солдатские погоны, вместо курсантских, они носят… из конспирации. День за днем собралось нас более 200 человек из семи академий и высших военных училищ. Все носили погоны с эмблемами применительно к своему прежнему роду войск. Соответственно им, каждую группу в обиходе называли «топоры», «связисты», «шофера» (из военно-транспортной академии), «летчики» и т. д. (кстати, мы до сих пор между собой друг друга так называем). Некоторые даже прикалывали к гимнастерке целые иконостасы, состоящие из всех имевшихся у нас эмблем.

У командования хватало забот по подготовке начала учебного года, обустройстве городка, налаживанию хозяйства и т. п. и ему было не до нас. Всякие построения, строевые и другие мероприятия были минимальны, в связи с чем у нас появилось достаточное количество свободного времени. В какой-то период, помнится, даже существовал порядок, когда, уходя на завтрак, все желающие вносили себя в специальный список у дневального, а по возвращении с завтрака забирали уже готовые увольнительные записки. Погода была хорошая и свои увольнения мы посвящали, в основном, знакомству с новым для нас городом. До Гомеля нужно было не менее часа добираться на пригородном поезде или на автобусе. В то время пригородные поезда еще не были электричками. Возили их обычные тогда (и реликтовые сейчас) паровозы. Другим видом транспорта были старенькие, изготовленные на базе знаменитой полуторки, автобусы.

Эх, полуторка! Уникальная машина. О ней нужно слагать песни. Она доблестно прошла всю войну и была в те годы одной из главных машин в нашей стране. У нее был свой специфический и неповторимый запах. И какой-то особенный звук мотора. Больше никогда ни у одной машины мне не приходилось их ощущать. В автобусе тоже пахло полуторкой, а езда сопровождалась, естественно, характерными полуторкиными звуками. На подъеме движение замедлялось, мотору было тяжело, обороты падали и он жалобно завывал, грозя вот-вот остановиться. Но тут водитель делал перегазовку, мотор глубоко вздохнув и ощутив включенную шофером пониженную передачу, радостной песней увеличившихся оборотов сопровождал ускорение движения и тряски всего автобуса. В него, обычно, набивалось столько народа, что все становились единой, дергающейся в такт колебаниям машины массой. Кто-то сидел на сидениях, а остальные, словно подвешенные в воздухе, раскачиваясь, вплотную прижимались к сидящим. Однажды, среди сидевших оказался один из наших ребят со своей знакомой. А рядом, в этом непрерывно трясущемся и пульсирующем клубке весь долгий путь висел кто-то из начальства. На следующий день он решил провести с нарушителем воинской дисциплины, не уступившим старшему места в общественном транспорте, воспитательную беседу:

– Что же это вы, товарищ слушатель, – вразумлял он разгильдяя, – все равно как в старинной русской песне поется? Нас на бабу променял?

Долго мы потом, как говорит нынешняя молодежь, «ржали» по поводу этой истории (впрочем, такой термин и у нас тоже был в ходу).

Гомель оказался очень красивым, уютным и приятным городом. Несмотря на длительную тряску в автобусе или пригородном поезде, мы любили его посещать. Нас интересовало все: его улицы, архитектура, парки, кинотеатры.

И, конечно же, танцплощадки (так когда-то называлось то, что по-нынешнему зовется дискотекой). Да чего греха таить, и рестораны тоже. Но тут начались неприятности. Городок наш лежал в лесу и довольно далековато от станции, несколько на отшибе. И вот, стали появляться случаи избиения и грабежей слушателей на танцплощадках или возвращающихся через лес в позднее время домой. Наше терпение лопнуло. Однажды вечером выходного дня (т.е. когда работала танцплощадка) прозвучал клич и весь наш курс сосредоточился в Новобелицком, одном из крупнейших в Союзе, парке. С ремнями в руках, заканчивающимися увесистыми бляхами, носились слушатели по парку, прочесывая его от танцплощадки до самых отдаленных уголков. Надо сказать, что ни одной драки тогда не случилось. Но, видимо, те, из-за кого это происходило, исподтишка все наблюдали и сделали правильные выводы, касающиеся нашей сплоченности, решительности и мобильности. Эта демонстрация силы и единства всех, как операция устрашения, свою роль сыграла. Нападения на слушателей и грабежи с того дня прекратились. Одним словом, осваивались и утверждались.

Здесь же на территории городка была и столовая. С ней у нас отношения как-то не сложились и было немало всяких проблем. То с качеством готовки, то с талонами (из-за проставленных на них дат деньги за неиспользованные талоны пропадали), то с чем-нибудь еще и остались о ней не самые лучшие воспоминания. Некоторые из нас даже нашли альтернативный метод питания. В соседней деревне Березки наши слушатели небольшими группками по три – четыре человека договаривались с местными жителями и хозяйки готовили нам еду. Так и питались.

Быстро текло время и незаметно подошло начало нового учебного года. Из числа прибывших образовали два факультета: «А» и «Б» (1-й и 2-й).

Полковник Ряузов А. И.

Полковник Морозов Л. А.

Полковник Ряузов А. И. командовал одним из этих факультетов, а командиром другого факультета был полковник Морозов Л. А.

Здесь следует разъяснить трактование употребленного термина «факультет». Дело в том, что на той стадии существования училища факультет представлял собой чисто строевое формирование (типа роты), объединявшее ряд учебных отделений (взводов). Никаких различий в специализации и учебной направленности, т.е в перечне изучаемых дисциплин и содержании учебных планов, между ними не было. Казалось, что уместнее было бы считать их обычными подразделениями и использовать названия «батарея» или «дивизион» (говоря по-артиллерийски), а не «факультет». Но из этого прекрасно видно, как уже тогда, т.е. с самого начала создания, готовились перспективы развития нашего молодого учебного заведения. Да, в то время объективных возможностей для различной профориентации факультетов еще не было, в связи с чем все учились по единой программе подготовки и получали одинаковую квалификацию. Но в дальнейшем, безусловно, намечалось на факультетах готовить более узких специалистов. Поэтому в структуру учебного заведения сразу же было заложено существование факультетов, изначально выполнявших сугубо организационно-строевую, а не учебно-профессиональную роль. И совершенно не соответствует истине кочующее из сайта в сайт утверждение, что начиная с 1954 года на этих факультетах изучались ЗРК С-125, С-75 и ЗРК С-200. До самого окончания учебы никакие ЗРК для нас еще не существовали, а была только ствольная зенитная артиллерия. Оба же факультета обучали нас радиотехнике в объеме, необходимом для обеспечения наведения зенитных пушек на цель, и ничем друг от друга не отличались. Однако, нас это нисколько не трогало и никто об этом даже не задумывался.

Учебная нагрузка была довольно-таки интенсивной. Дело усугублялось еще и тем, что учебников у нас, практически, никаких не было. На лекциях мы старались успеть как можно полнее записать услышанное от преподавателя в конспекты, по которым и учились. За каждым учебным отделением была закреплена аудитория, в которой мы проводили самоподготовки. Их окончание не регламентировалось и нередко приходилось там засиживаться допоздна (но не позже вечерней поверки и отбоя, которые так же как подъем и утренняя зарядка свято соблюдались). Никто не заставлял нас сидеть там напролет вечерами. Просто каждый сам, осознавая свои потребности, определял для себя необходимую ему продолжительность занятий. А ведь осознанная необходимость – это и есть свобода. Учеба для всех – и слушателей, и руководства была главной задачей.

– Учитесь, ребята, учитесь, набирайтесь ума, – помнится говорил нам как-то один начальник. И, вздохнув, после небольшой паузы задумчиво добавил:

– Вот закончите учебу, может быть даже умнее меня станете.

Ценные высказывания нас всегда радовали (а кто-то их даже и записывал, как это делают многие учащиеся). К примеру, был такой случай. Однажды летним днем пришел в казарму во время занятий проверяющий и набросился на дневального.

– Дневальный, почему, – говорит, – не открыты форточки?

– Так ведь открыты окна, – недоуменно промямлил растерявшийся дневальный.

– Все равно, устав требует, чтобы были открыты форточки.

Устав, правда, этого не требует, но начальству, как известно, виднее.

Наконец в нашей жизни наступила долгожданная и радостная пора. Начались присвоения. С небольшими разрывами по времени то «связистам», то «шоферам», «топорам» и т. д. стали приходить приказы о присвоении первичного офицерского звания «младший техник-лейтенант». Трудно передать радость, которая вспыхивала в среде получивших уже приказ, и нетерпение ожидающих. Увы, как это иногда в жизни бывает, не обошлось, к сожалению, без огромной ложки дегтя. В числе прибывших, были слушатели одного из высших училищ. Его руководство, не обременяя себя заботами, едва выпроводило ребят за свою дверь, как тут же умыло руки. И не стало никого аттестовывать на присвоение офицерских званий, объяснив, что им это будто бы сделают на новом месте. Здесь же людей этих никто ранее не знал и ничего поделать уже не смог, так как время было упущено. А со следующего года положение о присвоении первичных офицерских званий после завершения первого курса учебы было отменено. Так они и продолжали учебу до самого выпуска в положении рядовых. Через два года все их сверстники младшие лейтенанты стали лейтенантами, а они так и оставались рядовыми и получили офицерское звание лишь после защиты дипломов. Можно только представить, как им было обидно.

Условия нашей жизни существенно менялись. Было нам тогда по 19 – 20 лет, но мы уже стали офицерами! Ушли сразу в прошлое увольнения и увольнительные записки. Изменился внешний вид. Улучшилось и материальное положение: в дополнение к должностному окладу мы стали получать оклад по воинскому званию в размере 400 рублей. Но жить мы продолжали в тех же казармах и жизненный уклад остался прежним. Тот же распорядок дня, подъем, построение в полуодетом виде, утренняя зарядка с пробежкой и неизменным упражнением на 16 тактов, вечерняя поверка и отбой. Сразу же после приказа мы сдали на склад свою старую форму солдатского покроя и получили полевую офицерскую.

Нам выдали х/б гимнастерку, шаровары, снаряжение (ремень с исчезнувшей сейчас портупеей), фуражку, погоны и хромовые сапоги. Но называлась эта форма почему-то не полевой, а летней. Да и полевых погон после войны тогда уже не стало. Потом еще выдали яловые сапоги. Остальное (зимнюю, а точнее, повседневную для строя форму) централизовано заказали шить в Гомеле в военторговском ателье. В нее входили закрытый однобортный цвета хаки габардиновый китель со стоячим воротником, габардиновые же темносиние бриджи (так называемые «галифе»), шапка и темносерая шинель. Брюки навыпуск не выдавались и желающие могли их сшить или купить за свой счет. Поверх кителя одевался ремень с портупеей. В таком виде мы ходили на занятия. Ходить на них в брюках навыпуск или без снаряжения не разрешалось. Вне строя (т.е. после занятий) ремень с портупеей с кителя можно было снять. Потом нам сшили еще и парадную форму: закрытый однобортный мундир цвета хаки, темносиние бриджи, светлосерую шинель. На петличке воротника мундира были золотистые шевроны, а на обшлагах рукавов размещались «катушки». У младших офицеров было по одному шеврону и «катушке», а у старших – по двое.

Сзади у мундира был разрез (чего у тогдашнего кителя не было), обрамленный четырьмя большими блестящими пуговицами. Когда китель уже занашивался, а срок получения нового еще не подходил, разрешалось на занятия ходить в мундире. Так же было и с шинелью. Погоны на всех видах форменной одежды были только пристежные, а вшивных не было вообще. Все петлички и околышки фуражек были из черного бархата.

К своей военной форме мы относились очень трепетно. Несмотря на то, что наше новое положение офицеров позволяло нам в свободное время одеваться в гражданскую одежду, мы практически всегда отдавали предпочтение военной форме. Костюмы были только у единиц и пользовались ими лишь в каких-то редких случаях. Причем, владельцы без проблем позволяли одевать свои костюмы, если кому требовалось, и другим (примерно, как в кинофильме «Девчата», когда герой, наряжаясь в общежитии на свидание, вопрошает: «Где наш галстук?»). Но главной одеждой у нас была военная. Каждый хотел выглядеть «бравым воином» и стремился улучшить свой внешний вид, стремясь к какой-то франтоватости. Поэтому при планировании покупок многими приоритет отдавался различным предметам военного обмундирования, а не гражданской одежде. Несколько примеров. Нам, как техническому составу, полагались погоны с серебряным шитьем. Были ребята, кого это несколько удручало и вызывало ощущение какого-то внутреннего дискомфорта. Дескать, у «настоящего» офицера погоны, конечно же, должны быть золотыми, а не белыми. (Медики и юристы, в нашем понимании, были еще в худшем положении, т.к. у них погоны были, мало того, что белые, так еще и узкие). По этой причине желающие в военторге покупали золотые погоны и ходили гулять (как выражались, «в город») только в них. Или взять, например, фуражки. У тех, которые нам выдавали, козырьки были прямоугольные и очень большие (фронтовики-артиллеристы рассказывали, как, бывало, некоторые из них наносили снизу на такой козырек риски делений угломера и по ним могли сходу определять расстояния). Так вот, в Гомеле разыскали портного, который раскусил конъюнктуру и шил нам за 100 рублей аккуратные фуражки с маленьким полукруглым козырьком. Вскоре подавляющее большинство ходило в таких фуражках. Из «пижонства» некоторые одевали под шинель не предусмотренные формой одежды белые шарфики, приобретаемые самостоятельно. Покупали и более дорогие предметы обмундирования, которые нам не выдавались, но которые носить разрешалось. Так например, было с брюками навыпуск (тоже темносиними, а цвет хаки они приобрели гораздо позже, при очередной смене формы одежды). А к брюкам нужно было купить и ботинки, т.к. они нам тоже не выдавались. Причем, только черные и со шнурками (полуботинки, т.е. туфли, были запрещены). Можно было приобрести светлосерое форменное пальто или похожий на него, но более дешевый плащ, белый китель с белым же чехлом на фуражку. Подразумевалось, что они шьются из легкой полотняной ткани и имеют совершенно белый (как холодильник) цвет. Так нет же! «Пижоны» и здесь находили пути для выражения своей франтоватости. Они шили кители не из полотна, а из искрящейся шелковистой чесучи. И были они не белоснежными, а слегка кремовыми. Да еще с золотыми погонами. Это был особый шик!

Много хлопот нам доставляли тогда пуговицы. Вечноблестящих анодированных, их тогда не существовало. А делались они из латуни, которая очень быстро окислялась и пуговицы тускнели. Для их чистки существовали специальные приспособления в виде небольшой пластмассовой трафаретки. Все пуговицы кителя или шинели собирались туда в одну линию, смачивались специальной жидкостью под названием асидол (продавался он в военторге) и доводились небольшой щеточкой до сверкающего состояния. Драить их и пришивать свежие подворотнички нужно было каждый день (с каким же облегчением все вздохнули, когда появились современные анодированные пуговицы и исчезли подворотнички у новой формы одежды). Эх, любили мы военную форму! И даже в отпуска ездили преимущественно в ней. Да и население в те времена всегда относилось к человеку в военной форме с какой-то теплотой и доверительностью.

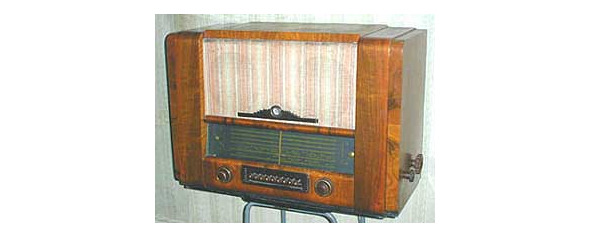

Жили мы дружно и сплоченно. Круг наших интересов был таким же как у молодежи нашего возраста в любом из поколений. Мы любили музыку, спорт, кино, общение с девушками. В то время музыкальным пристрастием молодежи (а значит и нашим) был начавший оживать после долгих лет гонения джаз. Гитары тогда еще в моду не вошли, а ни дисковых плееров, ни кассетных, ни даже катушечных магнитофонов в обиходе не существовало.

Нет, все, конечно, знали, что магнитофоны в природе имеются, но это на каких-то там студиях, огромные рулонные МАГ-3, МАГ-8 и им подобные. А всякие переносные катушечные «кометы», «яузы» и прочие «маяки» появились гораздо позже. Доступными же тогда были только радиоприемники, радиолы и патефоны. А в Белоруссии был один из лучших радиозаводов Советского Союза. И мы, не долго думая, купили вскладчину для нашей огромной казарменной комнаты радиолу. Многие покупали себе пластинки, образовалась и общественная их коллекция, музыка стала фоном нашей жизни. Некоторые для подарка родителям к следующим каникулам покупали широко продававшиеся в Белоруссии дорогие шикарные радиоприемники. Хранить их до каникул в казарме (кроме общественной радиолы) было нельзя, поэтому прятались они и использовались в наших аудиториях для самоподготовки. Музыка стала греметь везде и всюду. Начальство боролось с этим, как могло.

– Опять приемник в казарму притащили? Хотите, чтобы пожар получился? – ругало оно нас. И категорически заявляло:

– Мы вам не позволим прыгать с волны на волну и портить эфир! – пополняя тем самым коллекции мудрых мыслей и заставляя нас убирать приемники. Так они перекочевали в шкафы. И тут оказалось, что шкаф – это отличная акустическая система, придающая звучанию богатый колорит. В каждой аудитории шкафы гремели музыкой.

Подобным образом (т.е. вскладчину) мы купили фотоувеличитель с причандалами и в одной из каптерок оборудовали себе простенькую фотолабораторию. Пользоваться ею, естественно, мог любой. Потом, закончив второй курс, мы разыграли между собой и радиолу, и увеличитель с принадлежностями. Потому что из Новобелицы уезжали навсегда.

После каникул мы вернулись на третий курс в училище уже на новое его место в Минск. Училище разместили за городом в подрастающем лесу, в роскошном особняке. У горожан это место называлось «академия Веревкина». Потому что до этого там были какие-то офицерские курсы, которыми командовал некий генерал Веревкин. Училище стало называться МВИРТУ (т.е. «Минское»). Все последующие его переименования происходили уже позже, после нашего выпуска.

Своего жилья училище пока еще не имело. Поэтому селили нас попеременно то в чужой казарме за лесочком в Уручье, то прямо в аудиториях. Потом нам разрешили жить на частных квартирах. Многие ухватились за эту возможность и рванули на свободу.

Подкупали отсутствие распорядка дня и иллюзия самостоятельности. Кинулись в деревню Степянка (или Слепянка, точно уже, извините, не помню), что слева на выезде из Минска напротив обсерватории, и в сам город. Деревня подкупала своей относительной близостью к училищу. Арендовали у местных жителей повозки и сами на них перевозили в деревню свой немудреный скарб.