Полная версия

Исторические кладбища Санкт-Петербурга

Надгробие С. В. Мещерского на Лазаревском кладбище

Формы надгробий петербургского некрополя эпохи классицизма не являлись результатом самостоятельной эволюции. Образцы для них были взяты из арсенала европейской мемориальной пластики; значительную роль играли широко известные гравюры и увражи, знакомящие с памятниками античности; популярны были привозившиеся в Россию и переводимые «лексиконы» эмблем и символов. Русское искусство XVIII в. – убедительный пример открытости, восприимчивости к иноземным влияниям, которая не только не превратила Россию в художественное захолустье Запада, а как раз наоборот, сделала возможным развитие национально самобытной художественной культуры. Именно общность тем и образов русского и европейского искусства XVIII в. позволяет в полной мере оценить национальное чувство гармонии, внутреннего достоинства, взыскательной скромности творца, избегающего внешних эффектов ради глубочайшего постижения сущности предмета.

Первым скульптурным памятником, появившимся в Петербурге, было созданное в 1759 г. надгробие принцессы А. И. Гессен-Гомбургской, заказанное сводным братом принцессы И. И. Бецким парижскому ваятелю О. Пажу. Памятник в виде мраморной стелы с рельефом (находится в Эрмитаже) предназначался для Благовещенской церкви, где так и не был установлен, очевидно, вследствие того, что Синод в начале XVIII в. запретил скульптурные изображения в храмах. Прошло тридцать лет, прежде чем в Благовещенской церкви появился первый скульптурный памятник А. М. Голицыну работы Ф. Г. Гордеева.

Надгробие Пажу, не оказавшее заметного влияния на развитие русской мемориальной пластики, показывает, что в России были хорошо известны новейшие образцы современного французского искусства. Более плодотворным оказалось знакомство русской публики с двумя скульптурными надгробиями работы Ж.-А. Гудона, выполненными по заказу князей Голицыных в 1774 г. Оба памятника находятся в Голицынской усыпальнице в московском Донском монастыре. Стела с рельефом плакальщицы, облокотившейся на постамент с эпитафией князю А. Д. Голицыну, стала непосредственным прообразом композиций, создававшихся позднее русскими скульпторами Гордеевым, Мартосом и др. Первые такие памятники известны в Москве, но почти одновременно, в самом начале 1780-х гг., мотив плакальщицы, склонившейся к урне, появился и в петербургском некрополе.

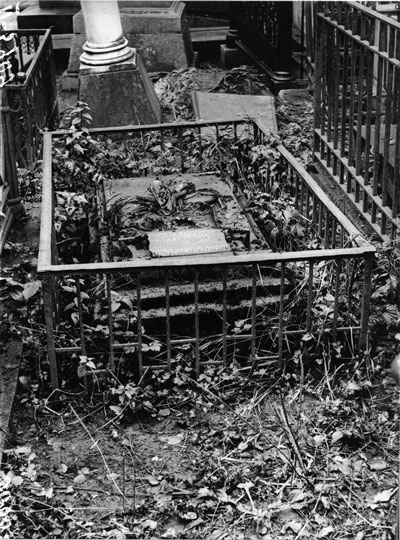

Сохранились две почти идентичные барельефные композиции: на памятнике князя С. В. Мещерского (ум. 1781) и надгробии фельдмаршала С. Ф. Апраксина (ум. 1758). Легкая стройная фигурка плакальщицы, формы которой подчеркнуты драпировками, облокотилась на увитую гирляндами вазу. Памятник Мещерскому, представляющий собой мраморный пилон с декоративной вазой, находится на Лазаревском кладбище. С. Ф. Апраксин был похоронен в деревянной Благовещенской церкви, разобранной в конце 1780-х гг. (рельеф в Лазаревской усыпальнице). Очевидно, оба рельефа были изготовлены в 1780-е гг. в одной мастерской.

Надгробие С. Ф. Апраксина на Лазаревском кладбище

В эти годы в некрополе лавры работал Якоб Земмельгак, подпись которого сохранилась на некоторых памятниках 1780-х гг. Этот мастер, датчанин по происхождению, известен как помощник и компаньон Ф. И. Шубина, с которым в 1783 г. делал мраморную «мавзолею» князя П. М. Голицына в Донском некрополе. Наиболее интересен созданный им в 1781 г. памятник А. С. Попову, камердинеру Екатерины II. Увитый миртовой гирляндой портретный медальон помещен на постаменте пирамидальной формы с плавно закругленными гранями. Рядом с медальоном скульптура младенца-путти, отирающего слезы. Это не только аллегория скорби, на что указывает опущенный факел у ног младенца, но и напоминание об оставшейся сиротой дочери Попова, родившейся уже после смерти отца, о чем сообщено в эпитафии. Эта деталь придает мемориальному памятнику оттенок повествовательности: скульптура как бы дополняет эпитафию, становясь ее пластическим эквивалентом.

В дальнейшем на мемориальных рельефах конца XVIII—начала XIX вв. не раз можно будет увидеть рыдающее семейство, вдову, увивающую гирляндой портрет мужа, осиротевших детей, – причем детали таких композиций обычно точно соответствуют конкретным обстоятельствам. Так, рядом с вдовой и тремя детьми в рельефе надгробия князя А. М. Белосельского-Белозерского (скульптор Ж. Камберлен, 1810 г.) мы видим и взрослую девушку – напоминание о дочери князя от первого брака, знаменитой впоследствии Зинаиде Волконской. На памятнике М. Н. Муравьеву, выполненном в конце 1800-х гг., вдова с двумя мальчиками, будущими декабристами Никитой и Александром Муравьевыми. Портретное сходство здесь исключается, но реальность бытовых подробностей, снижая патетику мемориального рельефа, придает ему особое измерение человечности, доступности непосредственному живому восприятию. Реальность как бы сливается с символом. Это особенно ощутимо в барельефе на памятнике М. Б. Яковлевой, скончавшейся в 1805 г., оставив семь дочерей. Неизвестный скульптор изображает голубя и мертвую голубку у сломанного дерева с гнездом, в котором пищат семеро птенцов.

Надгробие А. М. Белосельского-Белозерского на Лазаревском кладбище

Я. Земмельгак работал по заказам семейства Яковлевых. Им подписаны выполненные в 1785 г. мраморные рельефы на саркофаге основателя этой династии заводчиков – Саввы Яковлева-Собакина. Это аллегории Торговли и Благочестия, причем на первом барельефе можно увидеть изображение Старого Гостиного двора на Васильевском острове, а на втором – построенную на средства Яковлева церковь Успения на Сенной площади.

Подписанный Земмельгаком барельеф «Коммерция» на надгробии придворного ювелира И. Фредерикса (ум. 1779) помещен на основании невысокого обелиска из серого, так называемого березового мрамора. Из этого же материала изготовлено надгробие В. Е. Ададурова, созданное, по-видимому, в 1780-е гг. и очень близкое по форме к подписанному Земмельгаком надгробию А. В. Мещерского. Возможно, на Лазаревском и в других петербургских некрополях сохраняются не выявленные памятники из мастерской Земмельгака, не подписанные им.

Земмельгаку приписываются два портретных медальона: бронзовый – С. С. Яковлева, и мраморный – С. Я. Яковлева. Своеобразие этих барельефов в том, что они прямоличные. В отличие от изображений в профиль, портрет анфас в рельефе довольно редок. Помещенный на надгробный памятник, такой портрет производит особенно сильное впечатление: профиль психологически воспринимается как нечто отдаленное от реальности, уже готовое «отойти к вечности», тогда как прямой взгляд, устремленный с надгробия на зрителя, воспринимается как приглашение к некоему духовному собеседованию. В 1790-1800-е гг. в Лазаревском некрополе появился ряд памятников с прямоличными портретами: Н. А. Муравьеву, Н. П. Цыгоровой, П. Ф. Гунаропуло. Барельефный портрет на надгробии С. П. Ягужинского (ум. 1806) в Благовещенской церкви приписывается скульптору Федосию Щедрину[160].

Появление портретных надгробий в 1780-е гг. не было чем-то до того неизвестным русской традиции. Отношение к портрету на памятнике как к свидетельству, достоверность которого не должна вызывать сомнений, идет из глубин национального мироощущения. Еще в XVII в. существовало обыкновение помещать парсуны с изображением покойного рядом с местом его погребения[161]. Упоминания в описаниях Невского монастыря о «персонах» графа Шереметева и других знатных особ, похороненных в первой монастырской церкви, показывают, что в петербургский период эта традиция некоторое время сохранялась, постепенно угасая.

Для портретов на надгробиях конца XVIII в. характерно чувство реальности, осязаемости изображаемого, вступающее в конфликт с аллегоризмом скульптурной композиции. В этом противоречии не было дисгармонии, напротив – условные аллегорические образы приобретали под резцом русского скульптора теплоту, придающую жизненную убедительность отвлеченным символам.

В Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры находится единственная в Петербурге работа Ф. Г. Гордеева, мастера, которого можно считать родоначальником русской мемориальной скульптуры. Воспитанник Петербургской Академии художеств, окончивший ее вместе с Ф. И. Шубиным, Гордеев продолжил учебу во Франции, Италии, вернулся в Россию в 1772 г. Первая его работа в жанре мемориальной скульптуры – надгробие Н. М. Голицыной в Донском монастыре, созданное в 1780 г. Рельеф плакальщицы, склонившейся к урне и обвивающей руками медальон с вензелем княгини, – мотив, намеченный Гудоном.

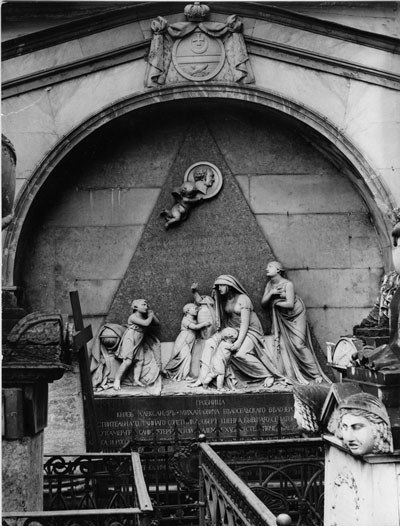

Надгробие фельдмаршала князя Александра Михайловича Голицына в Благовещенской церкви выполнено Ф. Г. Гордеевым в 1788 г. Скульптурная группа помещена в нишу, образующую замкнутое поле, в которое вписана пирамидальная композиция. Основа ее – обелиск с портретом на постаменте, к которому ведут суживающиеся ступени цоколя. Расположение фигур, усиленное движением рук, наклоном корпусов, складками тканей, подчеркивает контур треугольника.

Очевидно, в голицынском надгробии отразилось знакомство Гордеева с аналогичными образцами современной западноевропейской скульптуры: например, с памятником маршалу Морису Саксонскому в Страсбурге (скульптор Ж. Б. Пигаль, 1753–1776 гг.). Но в работе русского мастера можно отметить черты, которые и в дальнейшем будут отличать национальную пластику. Прежде всего – масштаб композиции, не подавляющей зрителя, соразмерной ему. Простота выразительных средств, которая здесь может быть воспринята даже как робость художника, по существу органична для русской традиции, избегающей блеска виртуозности.

В голицынском надгробии непринужденно смешаны «высокие» образы античной символики и детали, своей конкретностью как бы «снижающие» торжественный аллегорический строй. В связи с этим памятником исследователи вспоминали уже о Державине, который «дерзнул» говорить о добродетелях «забавным русским слогом»[162]. Если острая индивидуальность профиля князя в мраморном медальоне может быть объяснена традицией «узнаваемости» надгробного портрета, то изображение орденов Российской Империи рядом с лавровым венком и перунами Юпитера, или русского воина, в рукопашной схватке с турком на щите античного гения – придает памятнику определенную самобытность. Символика аллегорических образов многозначна: женская фигура, указывающая правой рукой на портрет, а левой на эпитафию «полезно Отечеству и ближним пожившему» князю, истолковывается как Добродетель, что символизирует и сияющий солнечный диск у нее на груди. Вместе с тем изображенные рядом с ней доспехи, знамена и лавровый венок позволяют истолковать этот образ как Славу воинскую. Крылатый юноша с потухшим факелом у ног символизирует Смерть. Но гений смерти облокотился на щит, увенчан шлемом, что напоминает о воинской Доблести.

Надгробие А. А. Безбородко в Благовещенской церкви

Крылатый гений смерти Танатос предстает и в рельефе надгробия генерал-фельдцейхмейстера П. И. Мелиссино, выполненном М. И. Козловским в 1800 г. (Лазаревская усыпальница). Гений в шлеме в окружении пушечных стволов и ядер, очевидно, символизирует и искусство Артиллерии. Так же, как на надгробии самого Козловского (перенесено в Некрополь XVIII в. со Смоленского кладбища), – это символ Скульптуры. Автор памятника, установленного в 1803 г., ученик М. И. Козловского В. И. Демут-Малиновский как бы цитирует в своем рельефе фигуру, созданную учителем. Но здесь гений смерти держит лавровый венок и облокотился на Бельведерский торс, символ мастерства ваяния, в котором прославился «ревнитель Фидию, российский Бонарот».

Спустя пятнадцать лет после гордеевского памятника Голицыну в «палатке» Благовещенской церкви появилось надгробие князя А. А. Безбородко. Скульптор Ж. Д. Рашетт, изваявший многофигурную бронзовую композицию, тесно связан с русским искусством. Француз по происхождению, он последние тридцать лет жизни провел в России. Служивший на Императорском фарфоровом заводе Рашетт известен как автор скульптурных портретов Г. Р. Державина, Л. Эйлера, П. А. Румянцева и др. Портретный бюст выдающегося дипломата и государственного деятеля А. А. Безбородко является композиционным центром его надгробия. «Программу» монумента сочинил друг сановника, замечательный архитектор, поэт, музыкант и художник Н. А. Львов. «Скромные добродетели Трудолюбие и Ревность, составляющие девиз Светлейшего князя… украшают его надгробный монумент, и когда Трудолюбие светильник жизни представляет уже погасающим, тогда Ревность к службе Отечества старается извлечь последнюю каплю елея, дабы возродить благородное пламя. Между тем тихий гений мира, венчающий образ подвижника, показывает масличную ветвь, которою великая Екатерина ознаменовала важность дела и заслуги миротворца»[163]. (Именно Безбородко был заключен Ясский мир 1791 г. с Турцией, подтверждавший присоединение Крыма к России.)

Некоторые утраты затрудняют толкование памятника. Если крылатый гений мира, действительно, венчает композицию, то фланкирующие ее скульптуры добродетелей в виде сидящих в хламидах женских фигур, склонившихся к постаменту, могут быть расшифрованы через их атрибуты. Левая фигура, сидящая на стопке книг, символизирующих Законы, рядом с петухом, символом Бдительности, – это Ревность к Отечеству; масляная плошка в ее руке и содержит ту «последнюю каплю елея», который должен поддерживать гаснущий пламень. Правая фигура с широкими крыльями за спиной не имеет атрибутов, символизирующих трудолюбие. Судя по некоторым описаниям памятника, в руке у нее находился опущенный факел, «погасший светильник жизни».

Работы И. П. Мартоса, крупнейшего мастера русской скульптуры эпохи классицизма, находились на нескольких кладбищах Петербурга, а также в Павловске. В настоящее время все петербургские мемориальные памятники работы Мартоса сосредоточены в музее городской скульптуры. Творческий путь скульптора продолжался более полувека. Ранние его работы в жанре мемориальной пластики (надгробия С. Волконской, М. Собакиной, П. Брюс) созданы в 1780-е гг. в Москве.

В Петербурге первой работой Мартоса был, очевидно, памятник Н. И. Панину в Благовещенской церкви. Еще при жизни Панина, умершего в 1783 г., скульптор изваял его бюст, дающий героизированный образ мудреца и философа, отрешенного от суеты повседневной реальности. Этот бюст был повторен и в надгробии, помещенный на постамент на фоне пирамиды, по сторонам которой находятся фигуры юноши и старца. Возможно, это напоминание о педагогической деятельности Панина, который «имел доверенность воспитывать наследника престола Всероссийского», как написано на памятнике. Надгробие Панина занимает юго-западный угол усыпальницы, своим архитектурным оформлением напоминающий небольшую капеллу. Трехчастное окно с полуциркульным завершением обработано колонками, поддерживающими карниз с трагическими масками. Тонкие сочетания цветных мраморов – белого, серовато-голубого и розового – придают композиции особую изысканность. Обстоятельства заказа и изготовления памятника неизвестны. Однако в связи с панинским надгробием следует заметить, что Д. Кваренги в письме 1785 г. с описанием сделанных им в России и проектируемых работ упоминает «погребальную часовню в церкви святого Александра Невского»[164]. Сотрудничество Мартоса и Кваренги в создании великолепного панинского надгробия представляется вполне вероятным.

Надгробие А. Ф. Турчанинова на Лазаревском кладбище

В 1792 г. Мартосом созданы два памятника на Лазаревском кладбище. Надгробие уральского заводчика А. Ф. Турчанинова представляет собой скульптурную группу на постаменте, заключенном в кованую ограду с гирляндами и акантами. Мраморный бюст Турчанинова окружают отлитые в бронзе аллегорические фигуры. В скульптуре плакальщицы исследователи видят символ Юности, олицетворяющий реальную земную жизнь, в противопоставление Вечности, воплощенной в образе Сатурна, или Хроноса – крылатого старца, указывающего перстом в Книге судеб на дату смерти погребенного[165]. Особенно замечательны в турчаниновском надгробии рельефы на постаменте – пластическая сюита, где трепетный лиризм хоровода из пяти девушек оттенен суровой простотой группы – вдовы с тремя сыновьями (барельефы с постамента перенесены в экспозицию музея).

Надгробие княгини Елены Степановны Куракиной – одна из самых известных работ И. П. Мартоса. Первое описание памятника, показывающее его высокую оценку современниками, дал П. П. Чекалевский в изданном в том же 1792 г. «Рассуждении о свободных художествах»: «Благочестие в виде женщины, имея при себе кадильницу, облокотившись на медальон, представляющий изображение покойной женщины, оплакивает ее кончину. Сия статуя поставлена на подножии, на котором представлены в барельефе два ея сына, соорудившие сию гробницу в память их матери»[166].

Мощные образы Микеланджело в капелле Медичи, несомненно, вдохновляли Мартоса в этой работе. Не менее существенно самобытное ощущение полифоничности скульптурной формы, сочетающей патетику и грацию, глубокую скорбь и величавую покорность неизбежности судьбы. Мартос стремится к максимальной емкости пластики, отсекая свойственные «парадному надгробию» XVIII в. условные, риторические элементы. Символы, почерпнутые из «иконологических лексиконов», уступают место образам, наполненным живым и искренним чувством.

Надгробие Е. С. Куракиной на Лазаревском кладбище

В надгробии Артемия Лазарева, заказанном Мартосу в 1802 г. и помещенном первоначально в церкви на Армянском кладбище, специально для этого построенной, скульптор изображает родителей, рыдающих у портрета сына. Холодное равновесие классицистической гармонии нарушено в этой группе обнаженностью чувства, доходящего до экспрессии в фигуре матери с бессильно сжатыми руками, с разметавшимися прядями волос. Показателен для понимания замысла Мартоса и элемент, который современному зрителю неизвестен: над скульптурной группой находилось бронзовое сияние с образом Богоматери. Жест отца, успокаивающего супругу, его взор, обращенный к небесам, выражали надежду на вечную справедливость (фрагмент утрачен при переносе памятника в музей). Такого мотива не было в памятниках эпохи просветительского классицизма. Выражение в надгробном памятнике не абстрактных общечеловеческих идей, но непосредственного религиозного умонастроения, впервые появившись у Мартоса в начале XIX в., со временем все более усиливалось. В определенной степени этому способствовало сентименталистское освобождение живого человеческого чувства от рационалистических оков классицизма.

Пленительный образ, напоминающий портреты кисти Боровиковского, создан Мартосом в надгробии княгини Елизаветы Ивановны Гагариной на Лазаревском кладбище (1803 г.). Это скульптурный портрет темной бронзы, установленный на круглом гранитном постаменте. Достигнув тончайшего равновесия античных реминисценций с узнаваемостью черт светской красавицы начала XIX в., ваятель создал памятник, оставшийся единственным в своем роде на петербургских кладбищах. Особенно впечатляла бронзовая Гагарина в окружении памятников Лазаревского некрополя, словно некая путница, шествовавшая в этом царстве мертвых (в 1950-е гг. памятник перенесен в Благовещенскую церковь).

Надгробие Е. И. Гагариной на Лазаревском кладбище

Мартоса часто сравнивают с его великими современниками в Европе – А. Кановой и Б. Торвальдсеном. Действительно, это сравнение показательно для понимания самобытности, присущей русскому монументализму при той общности выучки, которая существовала в европейских академиях XVIII в. Беря за основу обучения шедевры античной пластики, воспринимая через них опыт Итальянского Возрождения, мастера неоклассики XVIII—начала XIX вв. стремились к чистоте линии, гармонической выверенности контуров и объемов, соразмерности и уравновешенности деталей. Это было общим для всех школ, в том числе и русской. Однако профессиональная безупречность никогда не была для Мартоса самоцелью. В расположении складок-драпировок, игре напрягшихся мускулов обнаженного тела русский ваятель всегда стремился увидеть иной, высший смысл, дать пластическое выражение определенной нравственной или социальной идеи.

В музейной экспозиции некрополя находятся еще четыре памятника, которые считаются работами Мартоса: надгробия А. А. Нарышкина (1798 г.), А. И. Васильева (конец 1800-х гг.), Е. Чичаговой (1813 г.), Е. С. Карнеевой (1830-е гг.). Кроме того, ряд памятников можно отнести к мастерской Мартоса. Среди них особого внимания заслуживает надгробие П. А. Потемкиной (рожд. Закревской), выполненное около 1817 г. Оно представляет собой эдикулу, подобие античной гробницы, – прямоугольный объем из мраморных плит, с трехчетвертными колоннами на углах, перекрытый массивным карнизом с рельефным фризом из пальмет и гирлянд. На сторонах гробницы – аллегорические рельефы, символизирующие христианские добродетели – Веру, Надежду и Любовь. Трактовка рельефов близка Мартосу (например, фигура опирающейся на крест Веры напоминает мартосовский памятник И. Алексеева в Москве). Предположение, что памятник выполнен учеником Мартоса М. Г. Крыловым, кажется недостаточно убедительным[167], так же как и приписывание этому скульптору мраморного жертвенника М. Н. Муравьева с двумя рельефами. На одном из них фигура Минервы повторяет аналогичный образ, выполненный Крыловым под наблюдением Мартоса для памятника воинам 1812 г. в аракчеевском имении Грузино. Но этот памятник, очевидно, создавался позднее надгробия Муравьева, умершего в 1807 г.

За полвека – 1780-1830-е гг. – искусство художественного надгробия в России вышло на один уровень с лучшими образцами европейской мемориальной скульптуры и, пожалуй, никогда больше не достигало такой полноты развития. Этому способствовал сам характер эпохи. Гармония форм классицизма, вдохновленная образцами античного некрополя, оказалась созвучной времени жестоких потрясений и битв рубежа веков, когда стремление к уединенному раздумью и созерцательности позволяло сохранить внутреннюю свободу личности.

Надгробие П. А. Потемкиной на Лазаревском кладбище

Но вы, несчастные, гонимые Судьбою,Вы, кои в мире сем простилися навекБлаженства с милою, прелестною мечтою,В чьих горестных сердцах умолк веселья глас,Придите – здесь еще блаженство есть для вас!С любезною навек иль с другом разлученный!Приди сюда о них в свободе размышлять.И в самых горестях нас может утешатьВоспоминание минувших дней блаженных!

«Элегия» юного Андрея Тургенева появилась в том же 1802 г., что и знаменитое «Сельское кладбище» Жуковского, его близкого друга. В литературе того времени прогулки по кладбищу, медитативное созерцание надгробий «в приюте сосн густых, с непышной надписью и резьбою простою» становится ключевой темой поэтов романтического направления. Искусство слова и искусство пластики слились в какой-то момент в едином образном строе, достигнув удивительного совершенства.

Надгробие П. А. Талызина на Лазаревском кладбище

На рубеже XVIII–XIX вв. крупнейшие мастера русского искусства отдали дань мемориальной пластике. Среди скульпторов можно назвать М. И. Козловского (надгробия П. И. Мелиссино, 1800 г.; С. А. Строгановой, 1802 г.); И. П. Прокофьева (надгробия М. Д. Хрущова, Ф. И. Шубина, 1800-е гг.); В. И. Демут-Малиновского (надгробия М. И. Козловского, 1803 г.; П. П. Чекалевского, 1817 г.; Р. Симпсона, 1820-е гг.); С. И. Гальберга (надгробия Н. И. Гнедича, Н. П. Дурново, Е. М. Олениной, 1830-е гг.); И. П. Витали (надгробие А. Г. Белосельской-Белозерской, 1846 г.). С некоторыми надгробными памятниками, выполненными в 1800-х гг. (А. М. Белосельского-Белозерского, В. Я. Чичагова, Е. А. Ранцовой), связывают имя Ж. Тома де Томона[168]. Архитектор Л. Руска проектировал надгробия дочерей Александра I в Благовещенской церкви (1807 г.) и грузинских царевичей на Лазаревском кладбище (1808 г.)[169]. Существует эскиз А. Н. Воронихина, по которому, очевидно, было создано надгробие П. А. Талызина (1800-е гг.). О. Монферран разрабатывал проекты надгробий в Духовской церкви (1820-е гг.)[170]. Ф. П. Толстой создал надгробие И. В. Кусова (1822 г.), А. И. Мельников – И. П. Мартоса (1836 г.), А. П. Брюллов – М. М. Сперанского (1839 г.)[171]. Наряду с этими памятниками, авторство которых устанавливается документально, петербургский некрополь сохранил множество надгробий высокого художественного уровня, остающихся неатрибутированными. Среди них есть уникальные, не имеющие аналогов на других петербургских кладбищах, но встречаются и повторения, восходящие к какому-либо популярному образцу.