Полная версия

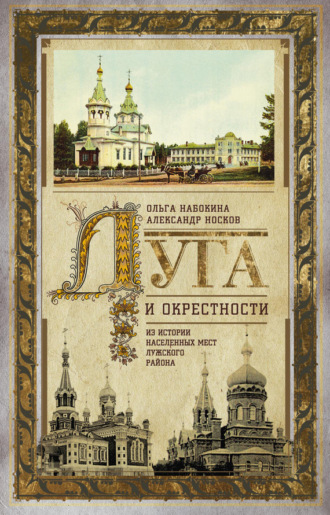

Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района

Время, в целом, пощадило усадьбу Кудрявцевых, богослужения в Троицком храме продолжались до 1925 г.

Усадебные постройки почти полностью уцелели в войну. В послевоенные годы здесь разместился туберкулезный санаторий «Жемчужина», получивший это название по бывшему месту своего первоначального нахождения – имению помещика Оскара Федоровича Бургардта (ныне – пос. Старая Жемчужина). Здание Троицкой церкви использовалось в клубных целях, с начала 1990-х гг. пустовало.

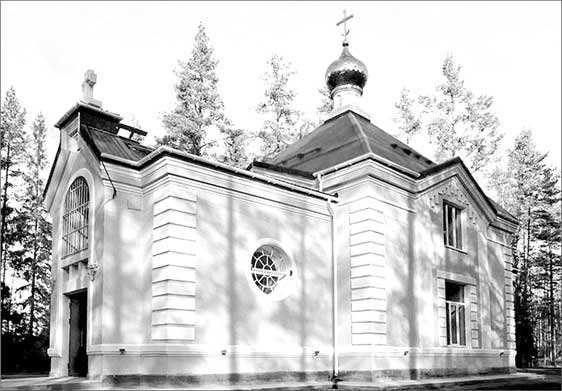

Ведрово. Церковь во имя Пресвятой Троицы. 2013 г. Фото Владимира Матвеева

2010 г. стал поистине знаменательным для жизни «Жемчужины», открыв начало его подлинного преобразования. Во главе этого процесса стал главный врач санатория Сергей Дмитриевич Соловей – кандидат медицинских наук, человек деятельный, еще со стройотрядовских времен познавший тонкости строительного дела. С первых дней работы в «Жемчужине» он заинтересовался историей санатория, сведениями об усадьбе «Ведрово» и ее владельце. Это внесло дополнительный смысл в дело обновления санатория. Понимая ценность этого достопримечательного места для культурного наследия региона, отдавая должную дань памяти Н. Г. Кудрявцева и заботясь о духовной составляющей работы санатория, С. Д. Соловей с помощью своего заместителя по административно-хозяйственной части Сергея Николаевича Дерюгина сумел в сжатые сроки организовать восстановление Троицкой церкви.

Ныне восстановленный храм предстает в полноте своего первоначального облика подлинным памятником архитектуры.

Отрадно, что поселок работников санатория называется ими «Кудрявцево».

«Жемчужина» (санаторий, окрестности) – часовня неустановленного наименования в бывшей д. Ведрово, деревянная, 1901–1906 гг., не сохранилась.

Деревня Ведрово находилась в 3 с небольшим км к западу от совр. санатория «Жемчужина». Входила в приход Преображенской церкви с. Островно, находящейся в северо-западных окрестностях г. Луги, при оз. Островенском, с 1800-х гг. до второй половины XIX в. входившего в состав обширного майората маркиза И. И. Траверсе и его наследницы – дочери М. И. Траверсе.

В деревне отмечали сельский праздник, посвященный свв. мчч. Флору и Лавру. К востоку от деревни находилось несколько частных имений, местность использовалась для дачного строительства.

В советское время в связи с расширением территории артиллерийского (бывшего Сергиевского) полигона ряд деревень, включая Ведрово, был ликвидирован. До конца 1980-х гг. простояло только каменное здание школы, построенное архитектором Н. Г. Кудрявцевым для детей из Ведрова и соседней, также расселенной, д. Корпово.

Жеребут Каменской вол. – часовня неустановленного наименования, деревянная, 2-я пол. XIX – нач. XX в., не сохранилась.

Деревня Жеребут находится на северном берегу оз. Жеребутское, к югу от трассы Луга – Оредеж. Странное название деревни легко объясняется древними источниками. В Писцовой книге Вотской пятины 1500 г. упоминается деревня Жиробуд над озером над Жиробудским.

Имя Жиробут относится к древнеславянским сложным личным именам, характерным для новгородских словен как изначально относившихся к западнославянскому ареалу расселения, входит в ту же группу имен, что и Любобуд, Дорогобуд, Хотобуд и т. п. «В Новгороде сложные древнеславянские имена бытовали достаточно долго у местного боярства, обладавшего большими земельными богатствами» (А. И. Попов).

О находившейся в деревне часовне известно со слов местных старожилов в ходе натурных обследований начала 1990-х гг.

«Живой ручей» (дом отдыха) Толмачевской вол. – церковь во имя Св. прор. Илии, деревянная, 1900-е гг., не сохранилась.

Дом отдыха «Живой ручей» находится на правом берегу р. Луги, к западу от пос. Толмачево. Это место интересно тем, что оно является срединной точкой р. Луги, имеющей длину 359 км от своего истока из Нетыльских болот до устья в пос. Усть-Луга. Здесь вполне мог бы стоять специальный знак, указывающий на данную географическую примечательность.

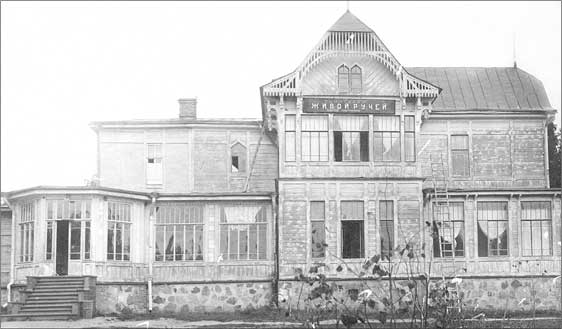

Дом отдыха «Живой ручей». Бывший особняк Н. Н. Полежаева. 1930-е гг.

Природным достоянием «Живого ручья» является источник минеральной воды, своими целительными свойствами не уступающей старорусской. Во всяком случае, она считалась лучшей в Ленинградской области и подавалась прямо в корпуса отдыхающих.

С этим источником, своего рода ручьем с «живой водой» из русских волшебных сказок, чаще всего связывают название дома отдыха. Бытовала и другая легенда, связанная с ручьем, известном в народе как Хрустальный. Он течет к востоку от «Живого ручья». На его берегу якобы проливала слезы крепостная актриса – Аленка, которую жестокий местный барин заставлял кормить грудью своего любимого щенка. Говорили, что этот сюжет использовал художник Касаткин для одной из своих картин, репродукция которой находилась на стене читального зала местной библиотеки. На самом деле название «Живой ручей» ничего общего не имеет с картинами дикого барства и относится ко временам, предшествующим возникновению этой некогда популярной лужской здравницы.

Первым здешним землевладельцем стал немец Герлинг. В 1900 г. он продал 3 десятины своего имения протодиакону петербургского Исаакиевского собора Ивану Александровичу Громову, обладавшему поистине шаляпинским басом. Приобретенное имение он нарек необычным названием – «Напетое», потому что средства для его покупки он скопил, служа регентом в церковном хоре. Первый в этих местах, громовский дачный особняк стоял на возвышенности, с которой открывался красивый вид на р. Лугу.

К 1907 г. по соседству с «Напетым» появилось еще 18 дач.

В 1908 г. там, где позже стояли принадлежавшие дому отдыха второй зимний корпус, здание столовой и клуба, купец 1-й гильдии и благотворитель Николай Николаевич Полежаев (1864–1913) построил красивый двухэтажный дом и свое имение назвал «Полежаевкой».

Н. Н. Полежаев – один из последних представителей известной купеческой династии Полежаевых, ведших оптовую торговлю хлебом, мукомольный промысел, лесоторговлю. Полежаевы были крупными жертвователями на нужды церкви, другие благотворительные цели. В частности, Н. Н. Полежаев, как сообщает А. Краско, «поддержал инициативу Г. Г. Елисеева по созданию в 1896 г. Общества для распространения коммерческого образования. Много сил и собственных средств он отдавал становлению его учебных заведений: Торговой школы Николая II, дававшей хорошее среднее специальное образование, а также Торговых классов».

В 1909 г., в 1,5 км восточней «Полежаевки», обзаводится имением Анна Алексеевна Ветошкина, одна из петербургских благотворительниц. Она содержала на Моховой улице, в доме 18, неподалеку от подворья Череменецкого монастыря, приют для детей-сирот. В нем воспитывалось 50 девочек. Каждый год в приют принималось пять девочек 8-летнего возраста и выпускалось пять 18-летних девушек, которым давалось учительское образование. А. А. Ветошкина называла эту цепочку ежегодного обновления своих воспитанниц «живым ручьем» и таким же именем нарекла свое лужское имение, куда привозила их летом на дачу. Двухэтажный каменный дом Ветошкиной, поставленный на высоком месте, прекрасно открывался с реки.

«Живой ручей». Бывший особняк А. А. Витошкиной. 1990-е гг.

Внук протодьякона, владельца имения «Напетое», Илья Александрович Громов, работавший в доме отдыха экскурсоводом, рассказывал, что «внизу под горкой, за дорогой была построена деревянная церковь во имя Ильи Пророка и вся дачная местность стала называться Ильинское». В настоящее время от Ильинской церкви видны только развалы фундамента. Другими сведениями об этом храме мы не располагаем.

В 1918 г. имение Ветошкиной конфисковали. В нем устроили детский туберкулезный санаторий. В 1920-е гг. в «Полежаевке» открыли санаторий, принадлежавший Ленинградской областной социально-страховой кассе, который получил название «Живой ручей», унаследовав его от дачи Ветошкиной. Виды «Живого ручья» передают многочисленные фотографии начала 1930-х гг. На одной из них здравница названа «Полежаевкой».

В годы фашистской оккупации в «Полежаевке» находился штаб одной из немецких частей, в «Живом ручье» – офицерский госпиталь. Во время отступления немцев «Живой ручей» выгорел, но стены кирпичного здания приютской дачи Ветошкиной остались целы, что позволило сохранить эту примечательную постройку. От пос. Ильинского осталось всего два деревянных дома. Один из них был перевезен в пос. Толмачево. В настоящее время в нем находится поселковая администрация.

Дом отдыха «Живой ручей» был возрожден заново в 1962 г. Свое историческое название здравница восстановила благодаря ходатайству своего старейшего сотрудника, вышеупомянутого И. А. Громова. Тем самым память о благотворительной деятельности А. А. Ветошкиной не исчезла бесследно.

Жилое Горнешно Волошовской вол. – часовня во имя Покрова Пресвятой Богородицы, деревянная, сер. XIX в., не сохранилась.

Деревня Жилое Горнешно расположена слева от дороги Волошово – Сяберо, на южном берегу оз. Горнешенского. Юго-западнее от нее находится д. Пустое Горнешно. Обе деревни, несомненно, имеют общую историю, какая-то из них когда-то «отпочковалась» от другой, своей предшественницы. Вопрос только в том, какая из деревень является наиболее древней.

В новгородской Писцовой книге за 1571 г. упоминается лишь одна деревня, имеющая название Горнешно: «Еремея в живых не стало в поветрие, а был не женат. В Горнешно дворов крестьянских пять, двор на полуторах обжех Федоско Никитин, а пустых 4 двора, 7 обеж» (около 110 га, по В. Скорбову). Деревня числилась в Бельском погосте, принадлежала помещику Еремею Селивановичу Румянцеву.

Древняя д. Горнешно, без сомнения, соответствует современной д. Жилое Горнешно. На это указывает ее расположение у одноименного озера, но самое главное – обнаружение в непосредственной близости от нее пяти древних могильников курганного и курганно-жальнического типов, а также сельца XII–XVI вв. на южной окраине деревни. Археологических памятников у д. Пустое Горнешно пока не выявлено.

Деревня и часовня относились к приходу церкви Спаса Нерукотворного Образа в д. Сяберо.

Завердужье Волошовской вол. – часовня во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, 1-я пол. – сер. XIX в., не сохранилась.

Деревня Завердужье находится на дороге Волошово – Сяберо, на южной оконечности Завердужского оз. Деревня относительно позднего происхождения, могла возникнуть к концу XVII в., входила в приход Спасской Сяберской церкви.

Задейшино Рельской вол. – часовня во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, 1-я пол. XIX в., сгорела в 1997 г., восстановлена в измененном виде в 2000 г.

Деревня Задейшино лежит к югу от дороги Рель – Самро, на восточном берегу оз. Черного. В древности деревня относилась к Сумерскому погосту (совр. д. Самро), в котором насчитывалось свыше 130 поселений. О древности деревни свидетельствовал жальничный могильник с каменными крестами XIV–XV вв. Впоследствии они были перенесены в часовню. Об одном из них местные жители рассказывали: «Когда местный управляющий-иноверец приказал взять из часовни один из крестов, расколотить его и выбросить в озеро, то немедленно заболел слепотой. Когда он послушался советов и возвратил крест на прежнее место, то сразу же выздоровел».

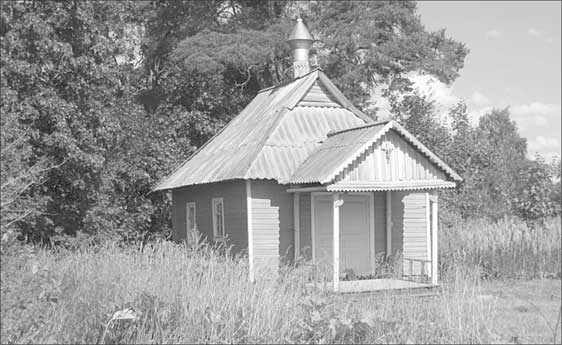

Задейшино. Часовня во имя Свт. Николая Чудотворца. 1989 г.

Часовня стояла слева от дороги, ведущей к Рели, среди высоких деревьев. Это было на редкость красивое сооружение: ладных пропорций, легкая, с восьмигранным барабаном с арочками по верху карниза, с изящной, словно точеной главкой, вознесенной над скатами купола. По всему своему виду часовня никак не могла быть сделана позже 1840-х гг. К тому времени был в деревне искусный мастер плотницкого дела, крестьянин по фамилии Галашов. Образцом его работы называли дом, изукрашенный редкого узора резьбой. Дом этот в 1947 г. перевезли в Осьмино, где он заметно выделялся среди прочих поселковых построек. Вполне возможно, что часовня в Задейшино также вышла из-под топора этого умельца.

Задейшино. Часовня во имя Свт. Николая Чудотворца. 2007 г. Фото Василия Шелёмина

Часовня погибла от детской шалости в 1997 г. Через три года после этого на средства местной уроженки, жительницы Санкт-Петербурга Клавдии Васильевны Андреевой, на прежнем месте выстроили новую часовню, также названную Никольской, которую освятил благочинный Лужского округа протоиерей Николай Денисенко. Что-то есть общее в облике новой часовни с ее предшественницей. Но дело не в этом. Главное, что люди сплотились для благого дела, не уступив кощунству разрушения.

Залустежье Рельской вол. – часовня во имя Казанской иконы Божией Матери, деревянная, 2-я пол. XIX в., сохранилась.

Деревня Залустежье находится на дороге Осьмино – Рель, к северо-западу от Залустежского оз. О древности деревни свидетельствует найденный здесь каменный крест необычной скульптурной формы, напоминающей женский торс. Возможно, сначала это было изображение языческого божества, например Мокоши. Позже камень подвергся обработке и был орнаментирован в соответствии с христианской символикой.

Залустежье. Часовня во имя Казанской иконы Божией Матери. 2011 г. Фото Владимира Матвеева

Часовня в Залустежье – скромная срубная постройка с двускатной кровлей. Выступ перекрытия со стороны входа поддерживается двумя столбами. Находившаяся в ветхом состоянии часовня в 1996 г. была отремонтирована, обшита вагонкой и окрашена участниками общественного движения «Забытый храм» (руководитель С. П. Гусарова).

Заозерье Красногорской вол. – часовня во имя Успения Пресвятой Богородицы, деревянная, 1-я пол. – сер. XIX в., сохранилась в полуразрушенном виде.

Деревня Заозерье находится на восточном берегу Красногорского оз., входила в приход Знаменской церкви в с. Красные Горы. Часовня стоит у начала деревни, на дороге, ведущей от Красных Гор, проложенной через заболоченный залив, так называемый язык, разделяющий Красные Горы и Заозерье.

Заозерье. Часовня во имя Успения Пресвятой Богородицы. 2011 г.

Годовым праздником в Заозерье считался день памяти вмч. Георгия Победоносца, приходящийся на 23 апреля (6 мая). В этот день в деревне совершался крестный ход. Еще один крестный ход совершался в деревне «по случаю начала озимого посева» 14 (27) сентября.

О часовне в Зозерье упоминается в «Историко-статистических сведениях о Санкт-Петербургской епархии», изданных в 1880-е гг. На то время в деревне насчитывалось 20 дворов. Кроме хлебопашества, местные крестьяне занимались заготовкой леса и дров, выделкой досок.

Часовня была довольно простого вида, срубная, с галереей-крыльцом, устроенной при входе под общей двускатной кровлей. Сзади за часовней начиналась деревенская улица с двусторонней застройкой, протянувшейся по пологому холму.

Заозерье – одно из звеньев замечательного архитектурно-ландшафтного комплекса, каким являются берега Красногорского оз., ставшие сегодня одним из популярных мест дачного строительства на территории района.

Заозерье Торошковической вол. – церковь во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, кон. XVII в., вновь устроена в 1743 г., перестроена (поновлена) в нач. 1860-х гг., закрыта в 1956 г., сохранилась в аварийном состоянии.

Деревня Заозерье расположена на левом берегу р. Луги, на дороге Луга – Торошковичи, вдоль восточного берега Заозерского озера.

Заозерье. Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. 1992 г.

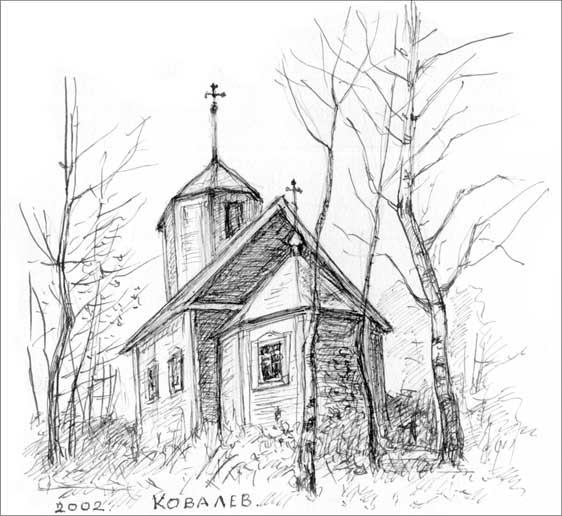

Заозерье. Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. 2002 г. Рисунок А. И. Ковалева

В XVII в. на этом месте была поставлена деревянная Никольская церковь, относящаяся к находившейся неподалеку, на южной стороне озера, д. Щегоща, название которой происходит от новгородского имени Щегость.

Существующая заозерская Никольская церковь, согласно клировым ведомостям, была «устроена в 1743 г. неизвестно кем», что противоречит свидетельству о хранившемся здесь подпрестольном кресте с надписью, гласящей, что храм был освящен 1 декабря 1733 г. при императрице Анне Иоанновне священником Яковом Трефильским. На древнее происхождение храма указывает и надпись на антиминсе, который был освящен Ларионом, епископом Корельским и подписан новгородским митрополитом Иовом.

Заозерье. Церковь во имя Свт. Николая Чудотворца. 2008 г. Фото Наталии Кидони

В XVIII в. к северу от церкви возникла жилая застройка, которая постепенно стала самостоятельной д. Заозерье. Ввиду малочисленности прихода, состоявшего всего из двух деревень – Щегощи и Заозерья, церковь была приписной и относилась сначала к вычелобокской Покровской церкви, затем к церкви в с. Романщина. В этих же церквах велись и метрические записи по Заозерскому приходу.

К середине XIX в. древняя церковь обветшала. В 1845 г. ее утварь перенесли в Вычелобокскую церковь. Причт упразднили еще раньше, в 1833 г. Только в 1859 г. службу дозволили совершать внештатному священнику.

Церковь капитально поновили (перестроили) в начале 1860-х гг. По записям, сделанным со слов старожилов в 1971 г., известно, что поновление заозерской церкви было сделано на средства местных жителей – зажиточных крестьян, прозываемых в народе «помещиками», – Хохлова и Русина. Интерьеры храма украшала роспись по холщовой обклейке.

После закрытия церкви ее богатую утварь вывезли в Казанскую церковь г. Луги и Тихвинскую в д. Романщина. Судьба замечательной плащаницы из заозерской церкви остается неизвестной.

К моменту закрытия заозерская церковь представляла собой скромную вытянутого прямоугольного плана бескупольную постройку. Лишь над входом с западной стороны двускатную кровлю церкви венчала небольшая, в один ярус башенка колокольни. С восточной стороны к основному срубу примыкала пятигранная апсида.

Из письменных преданий известно, что заозерскую церковь посетил император Александр I во время одной из своих поездок по старой дороге из Луги в Новгород.

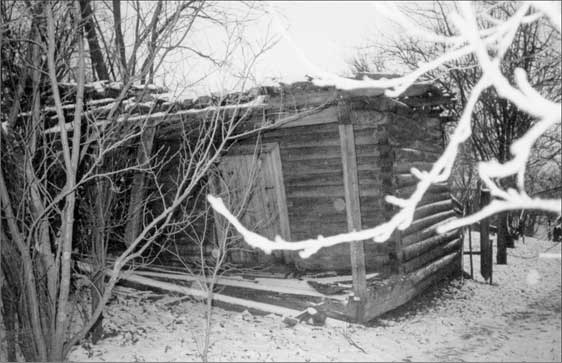

Заорешье Скребловской вол. – часовня во имя Свв. мчч. Флора и Лавра, деревянная, кон. XIX в. (?), сохранилась в руинированном состоянии.

Деревня Заорешье находится на восточном берегу оз. Верхнее Врево. История деревни теряется в глубине веков. Об этом свидетельствует расположенное на южной окраине деревни древнее городище, представляющее собой четырехугольную площадку с хорошо прослеживаемыми валами с северной, восточной и южной сторон. У подошвы южного вала еще несколько десятилетий назад можно было видеть каменные кладки жальничного могильника.

Деревня и часовня относились к приходу Петропавловской, затем Воскресенской церкви Петровского погоста.

Часовня имела вид скромной срубной постройки квадратного плана с кровлей на два ската и террасой при входе. Ее сохранение полностью зависит от доброй воли местных жителей.

Заплотье Каменской вол. – церковь во имя Пресвятой Троицы Троицкого Верхутинского монастыря, деревянная, до 1500 г., возобновлена в XVII в., монастырь упразднен в 1764 г.; приходская, деревянная, 1795 г., не действовала до 1938 г., закрыта в 1940 г., не сохранилась.

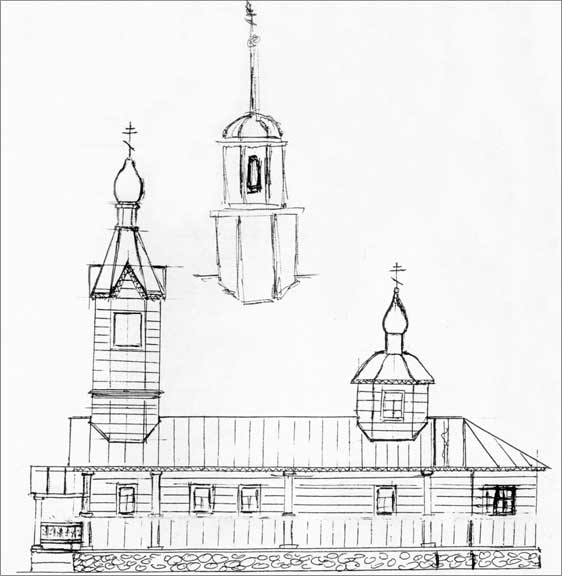

Заплотье. Церковь во имя Пресвятой Троицы Троицкого Верхутинского монастыря. 1900-е гг.

Ниже речь пойдет о местности, находящейся рядом с современной д. Заплотье, на северо-западном берегу оз. Поддубского. В природном отношении она чрезвычайно интересна. Здесь проходят параллельные протоки, соединяющие Поддубское оз. с Меревским. Причудливо изогнутые, словно кружевные, берега Поддубского оз. славятся своей живописностью. Неслучайно на его восточном берегу в окружении борового леса находилась широко известная Поддубская турбаза. В реформаторские 1990-е гг. она была доведена до развалин, что представляет ощутимую потерю для района, провозгласившего туризм одним из приоритетных направлений своего социально-экономического развития. Тем не менее туристическая привлекательность д. Заплотья и ее окрестностей остается достаточно высокой не только на местном уровне, но и в региональном масштабе.

Заплотье. Церковь во имя Пресвятой Троицы Троицкого Верхутинского монастыря. Проект. XVIII в.

Примечательна история местных названий. На современных картах озеро именуется Поддубским, а соединяющая его с Меревским оз. главная протока – речкой Троицкой. В Писцовой книге 1500 г. озеро называлось Верхутным, якобы по располагавшемуся здесь сельцу Верхутино. Исследователь истории здешних мест, действительный член Географического общества СССР А. А. Лавров писал по этому поводу: «Не селения дали озеру название, а озеро дало название селениям. Озеро Верхутно – это верх, исток реки Утной, или, говоря современным языком, Утиной. Поэтому настоящее название озера – Верхутино, а реки (Троицкой. – А. Н., О. Н.) – Утиная (она и сейчас оправдывает свое название). Отметим, что сельцо и мыза Верхутино находились на берегу озера юго-западнее современной деревни Коленцово, которая сама образовалась в результате переселения крестьян сельца Верхутино на новое место с земель, сохранившихся за помещиком после реформы 1861 г. На месте сельца осталась лишь одна Верхутинская мыза, помещичья усадьба с поэтическим названием „Живописная“, где в советские десятилетия был открыт Дом отдыха учителей, ныне – база отдыха „Пескари“».

Древнее название протоки также забылось. В конце XIX в. она называлась не Утиной, а Меженской, то есть рекой между двух озер, а также Межтокой – ввиду ошибочного толкования записи в Писцовой книге «меж токи с. Верхутна».

В той же Писцовой книге говорится и о Троицком Верхутинском монастыре. Располагался он на островке, образованном рукавами р. Утиной (Меженской, или, по современному, – Троицкой). В связи со строительством нынешнего шоссе Луга – Оредеж эта местность подверглась существенным изменениям, и определить, где располагался древний монастырь, в точности невозможно.

Монастырек, очевидно, был разорен в период лихолетий XVI – начала XVII вв. и возобновлен как женский на новом месте, на полуострове, образованном заливом озера и истоком р. Меженской (Троицкой). На 1612 г. он показан уже существующим.

Монастырь упразднен в 1764 г., но еще в конце XIX в. старожилы помнили развалины монастырских келий. В 1795 г. на монастырской возвышенности была освящена деревянная, вновь построенная приходская церковь во имя Пресвятой Троицы. До этого приходская церковь находилась на противоположном берегу озера, в д. Поддубье. От нее сохранилось лишь кладбище, где до начала XX в. можно было видеть каменные кресты.

Троицкая церковь в Верхутине являла собой сочетание высокого шестерика колокольни и приземистой, протяженной в плане срубной постройки, под обшивку. Пилястры боковых фасадов соответствовали делению храма на притвор с надстроенной над ним колокольней, трапезную, собственно церковь и ее алтарную часть. Изначально колокольня завершалась шпилем, установленным на купольном перекрытии. В проекте 1901 г. обветшалый верх колокольни планировалось заменить на новый, с шатровой кровлей и главкой на низком барабане. Замену произвели в более упрощенном виде.

Еще одна главка с купольным верхом возвышалась над алтарной частью. Названная Троицкой по посвящению главного алтаря, церковь имела теплый придел в честь Свт. Николая Чудотворца. До закрытия церкви в ней сохранялся антиминс Троицкого престола, освященный в 1839 г. и подписанный митрополитом Серафимом. Стараниями церковного причта и прихожан в приходе были устроены школы при самой церкви и в деревнях Запишенье, Мерево, Поддубье. Позже в Мереве была устроена земская школа.

Особенное участие в благоустройстве Троицкой церкви принимали владельцы усадьбы «Живописная». В 1816 г. дочь здешнего помещика Надежда Ивановна Линева обвенчалась в Верхутинской Троицкой церкви с капитан-лейтенантом Михаилом Дмитриевичем Целепи. Позже в церкви венчался их сын Николай, крестились их внуки Леонид и Валерий. В 1892 г., чтя память предков, похороненных здесь же, на церковном кладбище, они произвели капитальный ремонт верхутинской церкви. В описании церкви на 1901 г. говорится, что она была однокупольной, с колокольней, обшита тесом, с деревянной оградой на каменном фундаменте, а кладбище к тому времени было закрыто (Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина). Сегодня от церкви и кладбища с надгробиями из черного мрамора на могилах членов семьи Целепи почти ничего не осталось.