Полная версия

Петух в вине, или Гастрономические воспоминания дипломата

Юрий Котов

Петух в вине или Гастрономические воспоминания дипломата

© Котов Ю. М., 2008

© Издательство «Человек», оформление, издание, 2008

* * *Посвящается любимой жене Люсе – вдохновительнице всех моих кухонных «подвигов», в ходе свершения коих ей довелось перемыть Гималаи грязной посуды

Как же все-таки пишутся мемуары? (Нечто вроде предисловия)

С молодых лет меня привлекала литература мемуарного жанра. Мне всегда нравились произведения таких писателей, как К. Паустовский, В. Катаев, И. Эренбург, В. Каверин, Д. Гранин, да и многих других. Интересовали меня, разумеется, и мемуары известных политиков, деятелей культуры, дипломатов.

Однако только тогда, когда я набрался мужества (или наглости?) сесть за написание собственных воспоминаний, у меня и возник в сугубо прагматическом плане вопрос, вынесенный в заголовок данного предисловия, или, может быть, назовем его несколько иначе – неким «введением в тему». Более того, по ходу дела к нему стали присоединяться и другие: кем пишутся эти самые мемуары? О чем? Когда? И, наконец, для кого и зачем? Не скрою, все эти вопросы появились у меня в основном после того, как я имел неосторожность дать прочитать несколько первых, еще не отредактированных и сырых глав некоторым своим родственникам и друзьям – приятелям.

Их реакция ввергла меня в легкий шок. Правда, воздадим им должное, никто, видимо, в силу дружеского ко мне расположения или по природной деликатности не сказал: «Знаешь что, дорогой товарищ, прекращай-ка ты всю эту никому ненужную писанину!» Наоборот, все они единогласно, как в былые годы на партсобраниях, пробовали даже подбодрить меня: мол, получается не совсем уж плохо, давай продолжай, коли начал» Только при этом:

– Главы о коньяке и кальвадосе получились достаточно познавательными, говорил один, – их можно было бы даже и расширить. А вот о визите Брежнева в Париж или покупке там «дачки» следовало бы убрать – кому это интересно!

– Все бы ничего, – советовал другой, – но зря ты пытаешься как-то заигрывать с читателем, надо бы посерьезней, ведь ты же все-таки посол, а не массовик-затейник в профсоюзном доме отдыха.

– Молодец, – с «точностью до наоборот» рекомендовал еще один приятель, – постарайся и дальше писать не слишком сухо, добавляй, где сможешь, побольше разных шуточек и забавных эпизодов.

И так далее, и тому подобное. Не буду утомлять читателя полным описанием всех критических стрел, пущенных в мой адрес. Могу только сказать, что все это мне напомнило подзабытую на тот момент басню С. В. Михалкова о слоне-живописце, пригласившем друзей на предварительный, т. е. до отправки на вернисаж, просмотр своего пейзажа. Помнил, что и ему пришлось выслушать кучу противоречивых пожеланий, а вот мораль из головы вылетела. Лишь недавно я перечитал ее снова. Вот как она выглядит: «Мой друг! Не будь таким слоном! Советам следуй, но с умом! На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь».

Поначалу же, выслушав отзывы, не скрою, я слегка запаниковал и даже приостановил на время свою «писательскую» (если оную так позволительно будет назвать) деятельность, после чего и задал сам себе вышеуказанные вопросы, а затем надолго задумался в поисках ответов на них. В результате мучительных размышлений и серьезных сомнений относительно целесообразности написания своего гипотетического «творения» я пришел к следующим умозаключениям.

Попытаюсь изложить их по порядку, начиная с вопроса кто пишет эти самые мемуары или воспоминания, хотя, в общем-то, между этими двумя понятиями практически никакой разницы нет. Подтверждение сему вы можете найти в Словаре русского языка С. И. Ожегова: воспоминание – это мысленное воспроизведение чего-нибудь, сохранившегося в памяти, а воспоминания во множественном числе обозначают уже записки или рассказы о прошлом. Мемуары – это тоже записки о прошлых событиях, сделанные их участниками или современниками. В незапамятные времена в этом качестве выступали, прежде всего, во всяком случае, на мой взгляд, профессиональные писатели и некоторые известные деятели искусства или политики. Затем, однако, их круг стал неуклонно расширяться.

В последние десятилетия советского периода в ряды авторов, увлеченных написанием мемуаров, стройными шеренгами стали входить видные военачальники, крупные дипломаты и высокопоставленные представители партийно-административной верхушки, начиная с… А, впрочем, вы и сами знаете, начиная с кого. Здесь, правда, надо бы сделать одну поправочку. Глагол «писали», видимо, далеко не к каждому из них подходит. Наверное, правильнее было бы сказать «надиктовывали», «делились воспоминаниями», «подключали архивные и стенографические материалы». Непосредственная же работа по собственно созданию книги и подготовке ее к печати осуществлялась специальными помощниками, литературными консультантами и прочим творческим людом.

Ну и, наконец, наши дни. Сейчас, пожалуй, разного рода мемуарные произведения не пишет разве что ленивый или тот, кто средств на публикацию раздобыть не может. Это, в частности, и явилось одной из причин моих душевных терзаний. С одной стороны, как-то не очень хотелось, чтобы и меня причислили к славной когорте подобных «мемуаристов». С другой, – возникала крамольная мысль: ну а я-то чем хуже? Тут, видимо, пришло время сказать несколько слов и о «себе любимом». Это определение прошу рассматривать в качестве шутки: при всех своих многочисленных недостатках особым самомнением или самодовольством я вроде бы никогда не отличался. Кто не верит – пусть спросит у жены. Она у меня человек правдивый и по мелочам врать не будет.

Одним словом, «Let me introduce myself» – если мне не изменяет память, примерно такой фразой начинаются записки майора Томпсона из одноименной повести французского писателя-юмориста П. Даниноса. В переводе с чисто английского языка это звучит примерно так: «Разрешите, я представлю себя сам». Имеется в виду, что обычно настоящий джентльмен этого сам не делает, а его представляет кто-то другой. Кстати, с П. Даниносом мне пришлось как-то в Париже иметь несколько телефонных разговоров, в ходе которых я попытался с ним пошутить, но моего юмора он почему-то не оценил. Постараюсь при случае рассказать об этом. А сейчас, поскольку мне несколько затруднительно причислить себя к клану английских аристократов, разрешите все-таки самому изложить свою краткую трудовую биографию.

Профессиональный дипломат. Как напишут когда-нибудь в некрологе (надеюсь, это произойдет еще совсем не скоро), «прошел путь от дежурного референта до Чрезвычайного и Полномочного Посла, Заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации». Ну, никуда не денешься, действительно шел, шел и прошел. При этом, однако, мне иногда кажется, что те сорок с лишним лет, которые довелось проработать в МИДе, не прошли, а пролетели.

«Узкой» дипломатической специализации не имею. Приходилось трудиться в наших посольствах и в Западной Африке: в Дагомее (ныне Бенин), Мали, Сенегале, и в Европе – дважды во Франции. Был послом СССР на Шри-Ланке и по совместительству на Мальдивских островах, послом России в Югославии (во время натовских бомбардировок) и в Марокко. В Центральном аппарате в Москве тоже занимался различными регионами, правда, суммарно получилось, что больше всего азиатским направлением. Был помощником у заместителя министра Н. П. Фирюбина, который курировал вопросы наших отношений с Азией. Позднее уже сам возглавлял Управление Южной Азии МИД СССР, а затем Департамент Западной и Южной Азии МИД РФ, входил в этом качестве в состав коллегии министерства.

После этого вынужденного «самопредставления» перейдем к вопросу, о чем авторы рассказывают в своих воспоминаниях. Как правило, о той области, которая им наиболее близка. Дипломаты, в частности, о различных аспектах внешней политики, хотя, конечно, иногда и со всякого рода отступлениями. Мне тоже вроде бы есть о чем вспомнить из прожитого и пережитого на профессиональной стезе.

Немало интересных историй связано с участием в развитии наших отношений с Индией или, например, в налаживании межтаджикского диалога. А чего стоит эпопея с захватом в плен летчиков из Татарстана афганскими талибами? В свое время это дело было в фокусе внимания всех наших СМИ. На мою долю выпала нелегкая участь вести переговоры с талибами об условиях освобождения захваченных пилотов. Уверен, что, как и я, мои коллеги из разных ведомств вряд ли забыли наш совместный полет в Кандагар и встречу с одноглазым шейхом Омаром, которого до сих пор вместе с Бен Ладеном так и не могут найти американцы. Ну, а трагические события в Югославии сами по себе могли бы стать отдельным сюжетом для мемуарного повествования.

И все же… И все же по разным причинам мне пока не хотелось бы касаться этой тематики. Одной из таковых является то, что не наступила еще пора, когда можно было бы публично поведать о многих нюансах, без изложения которых все происходившее выглядело бы скучным официозом. Что бы ни говорили об «открытой» или, как теперь модно называть – «транспарентной» дипломатии, она по самой своей сути в определенных случаях таковой быть не может и не должна. Если я не прав, пусть меня поправят. Как бы то ни было, я основной, но отнюдь не единственной, темой своих воспоминаний выбрал те истории, которые в той или иной мере касаются различных аспектов кулинарии. И здесь, разумеется, пора сделать соответствующие разъяснения.

Недавно в одном из журналов я прочитал интервью с нашим писателем – эмигрантом Петром Вайлем. Первый вопрос, который ему задали, выглядел примерно следующим образом: «Можно ли сказать, что свою жизнь вы в равной степени поделили между письменным, обеденным и кухонным столами?» Не буду пересказывать ответ маститого литератора, к творчеству которого я отношусь с большим интересом, но попытаюсь «примерить» оное предположение к своей скромной персоне.

Не вдаваясь в дебри точных математических вычислений (арифметика никогда не была моим самым сильным местом), выскажу мнение, что больше времени, чем за письменным столом, я провел, наверное, только в кровати. Правда, собственного письменного стола у меня, увы, никогда не было – только те, за которые садился в служебных кабинетах в посольствах и в высотном здании на Смоленской площади. Вот и сейчас, выйдя в отставку и принявшись за написание мемуаров, довольствуюсь обеденным или кухонным – других в нашей уютной, но небольшой двухкомнатной квартире разместить просто негде. Зато и оба они мне очень привычны.

Начну с обеденного. Не буду скрывать – всегда любил посидеть за ним с друзьями. Но не только с ними. В силу моей профессиональной деятельности этот вид мебели весьма и весьма часто служил для меня рабочим местом. Расскажу об этом немного поподробнее.

Существует весьма распространенное мнение, что жизнь каждого дипломата – это сплошные рауты, приемы, коктейли и прочие ланчи, обеды и ужины. Действительно, в дипломатической работе подобные мероприятия играют существенную роль.

За границей в ходе их проведения устанавливаются и поддерживаются личные контакты с представителями официальных и общественных кругов страны пребывания, коллегами по дипкорпусу. Они дают дополнительные возможности для получения необходимой информации (в неформальной обстановке это зачастую получается даже лучше, чем в ходе официальных бесед), а также для разъяснения присутствующим позиции собственной страны по тем или иным аспектам международной и внутренней политики. При этом есть, однако, одно немаловажное обстоятельство. К сожалению, на постоянной основе посещают подобные протокольные «сходки» лишь дипработники старшего уровня, прежде всего послы, несколько реже советники-посланники, генеральные консулы. Для большинства же рядовых дипломатов поход на прием в какое-нибудь посольство или в ресторан с иностранцами – это скорее разовое событие, а не повседневная рутинная работа.

Сходная картина наблюдается и при прохождении службы в Центральном аппарате МИДа в Москве. Здесь тоже приглашения на различного рода протокольные мероприятия регулярно получают все те же начальники: заместители министра, директора департаментов и лишь иногда немногие другие. Обычные «трудяги» среднего и низшего звена в лучшем случае изредка посещают приемы в посольстве той страны, которой им приходится заниматься.

Но и за границей, и в Москве есть исключения из этого общего правила. Речь идет о такой категории дипломатов, как помощники, переводчики, сотрудники протокольной службы – в силу своих функциональных обязанностей они весьма часто должны быть при начальстве. Так уж сложилось, что первую половину своей служебной деятельности я почти полностью провел именно на таких должностях.

Тут, видимо, будет уместно напомнить, что в советские времена, во всяком случае до перестройки, заметное большинство наших дипломатических руководителей, будь то послы или заместители министра, являлись выходцами из партийных и административных структур. Не хочу этим сказать ничего плохого – многие из них стали по-настоящему крупными дипломатами-профессионалами и успешно справлялись со своими весьма нелегкими обязанностями. Вместе с тем надо признать, что, как правило, знаниями иностранных языков они не блистали, а посему нуждались в помощи «толмачей» при всех своих контактах, включая протокольные, с иностранными партнерами. Сразу же оговорюсь, что речь, разумеется, не идет о таких дипломатических «зубрах», как А. Ф. Добрынин, О. А. Трояновский, А. А. Бессмертных, Ю. М. Воронцов, Ю. В. Дубинин и ряде других им подобных. Они-то глубоко владели не только самой внешнеполитической материей, но и иностранными языками.

Таким образом, уже в молодые годы мне пришлось побывать в качестве переводчика или помощника на множестве разного рода приемов, обедов и ужинов как в Москве и других городах Советского Союза (сопровождая всяческие официальные делегации), так и в чужих краях. А затем, понятное дело, когда и сам перешел в «начальственные круги», тесное знакомство с родной и заграничной кулинарией продолжало неуклонно развиваться.

Ну и, наконец, о третьем столе – кухонном. Я впервые встал за него фактически чуть ли не в детском возрасте. Как я «докатился до жизни такой» – расскажу в соответствующей главе. Сейчас же лишь упомяну, что своему хобби – приготовлению вкусной и здоровой пищи (свою кулинарную учебу я начинал именно с этой одноименной книги) – остаюсь верен уже более пятидесяти лет. Когда работал – поход на кухню в выходные дни был для меня отдыхом или, выражаясь более мудреным иностранным термином, релаксацией. Теперь, после выхода в отставку – просто удовольствием, которое я могу себе позволить чаще, чем раньше.

Далее поговорим немного о следующем вопросе из моего списка – когда пишутся мемуары? Прежде всего, видимо, тогда, когда у будущего автора накопилось достаточное количество интересных воспоминаний, с которыми ему не терпится ознакомить широкие читательские круги. Но для их написания требуется немало досужего времени. А как быть тому, кто не является представителем свободной профессии (или не располагает необходимым штатом соответствующих помощников-консультантов)? Выход один – дожидаться ухода на заслуженный отдых. Именно так и произошло в моем случае. Правда, вот здесь-то у меня и начали возникать всяческие сомнения.

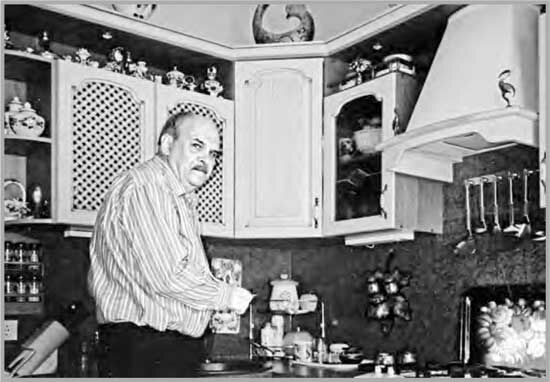

Любимое место автора в квартире – кухня.

Дело в том, что, как мне представляется, с тематикой своих мемуаров я опоздал где-то лет на пятнадцать-двадцать. Попробую пояснить. Если бы я взялся вспоминать о «делах минувших» из своей профессиональной дипломатической деятельности, то тут, наверное, никаких временных лимитов не было бы. Но написать в наши дни что-либо новенькое и познавательное в основном о еде и напитках – задачка, прямо скажем, не из самых простых.

Когда я в 1964 году вернулся из своей первой командировки в Дагомею, мои кулинарные «байки» вызывали, как правило, самый живой интерес у слушателей. Ведь помимо описания всяческих экзотических яств, я рассказывал (а иногда и готовил) о таких никому тогда неведомых блюдах, как, например, итальянские спагетти или пицца. Было о чем поведать (и чем подивить) и после пятилетнего пребывания во Франции, и после других многочисленных поездок в различные зарубежные страны. Все это было, да быльем поросло. Сейчас подобные «откровения» скорее всего могут вызвать лишь ироническую улыбку.

За последнее десятилетие прилавки наших супермаркетов, продовольственных магазинов и рынков заполнились разнообразными продуктами, многие из которых ранее были известны советскому потребителю в лучшем случае лишь из зарубежных романов и кинофильмов. Соответственно повсеместно возник огромный интерес к их изготовлению и к кулинарии в целом – как в познавательном, так и в чисто практическом плане. Разумеется, он существовал и в прошлом. Однако в те времена обладание уже упомянутой «Книгой о вкусной и здоровой пище» (кстати, она и сейчас представляется мне весьма толковой и полезной) во многом покрывало все запросы повара-любителя.

Иная картина сейчас: издается неимоверное количество кулинарных книг и пособий, а также специализированных журналов. Похоже, что, как и в области балета, мы здесь «впереди планеты всей». А что творится на телевидении? Вероятно, нет такого канала, который не включал бы ежедневно в свои программы всяческие кулинарные передачи. При этом появился еще один новый для нас феномен – с легкой руки Андрея Макаревича на кухню потянулись представители сильного пола. Под поднятое им знамя становятся все новые бойцы поварского фронта, вооруженные сковородками и половниками. Ваш покорный слуга тоже сподобился недавно приготовить в прямом эфире канала «Домашний» несколько французских блюд.

Поскольку мы уж затронули эту тему, позвольте выразить некое крамольное суждение. Мне представляется, что исторически кулинария – как искусство приготовления пищи – всегда была призванием именно мужчин. Речь в данном случае не идет о повседневной стряпне, которая, увы, за редким исключением (вроде моего) была и остается пока уделом женщин. Поверьте на слово – я отношусь к лучшей половине человечества с самой горячей любовью и уважением. Однако, как говорится, «против фактов не попрешь» – в истории мировой кулинарии выдающихся созидателей-поваров женского пола практически не было. Отдельные известные собирательницы рецептов, как, например, у нас Елена Малаховец, все же не в счет.

После этого небольшого лирического отступления вернемся к моим «опозданиям». За долгие годы мне удалось собрать весьма внушительную коллекцию меню обедов и ужинов, сервированных во время всякого рода официальных мероприятий, в том числе визитов высокопоставленных иностранных представителей в нашу страну и поездках наших деятелей за рубеж. Раньше их содержание приравнивалось чуть ли не к государственной тайне. Сейчас же, пожалуйста, почти всякая газетная статья о подобном событии заканчивается подробным описанием того, что именно гости ели и чем они это запивали. Тут, правда, определенное преимущество у меня имеется как у непосредственного участника – могу не только описать то, что подавалось, но и высказать свои комментарии по этому поводу.

Вопрос о содержательности и своевременности мемуаров напрямую связан и со следующим – а для кого все это пишется? Мои друзья-критики не без оснований не раз задавали мне его напрямую. Отвечу кратко, но честно: не знаю. Конечно, не буду лукавить, весьма хотелось бы, чтобы моя книга, если она когда-нибудь будет закончена и опубликована, нашла более широкую читательскую аудиторию, чем ограниченный круг родственников, приятелей и знакомых (хотя у меня их тоже не слишком мало). Ну, а получится так или иначе, не мне судить. Я же могу лишь сказать: пишу как умею и о том, что знаю и помню. И вот здесь-то мы уже вплотную подошли к вопросу, вынесенному в заголовок: как же все-таки пишутся эти самые мемуары?

Возможно, я сформулировал его не совсем точно. Под словом «как» я имею в виду прежде всего разумное сочетание литературного изложения с достоверностью описываемого. При том понимании, что от субъективных оценок происходившего любому автору, вероятно, отойти весьма не просто. Сошлюсь на некоторых классиков мемуарного жанра.

В 1956 году группа советских писателей совершала круиз на теплоходе «Победа» по ряду европейских стран. В составе путешествующих литераторов был, в частности, Константин Паустовский. Я неоднократно перечитывал его воспоминания об этой поездке. Мне особенно нравится легкое, изящное, наполненное теплотой и юмором эссе «Мимолетный Париж», в котором, по признанию самого автора, он провел «всего три дня из 24 000 своей предыдущей жизни».

А вот относительно недавно мне попались заметки еще одного участника того же путешествия – Даниила Гранина. Он утверждает, что многое из описанного Паустовским на самом деле было «совсем не так». Но тут же при этом признает его право именно на такое изложение: «просто, мол, тот больше увидел и домыслил – увиденное было для него лишь началом, лишь завязкой».

Откроем другую книгу – «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» Валентина Катаева. На ее страницах автор, в частности, вспоминает о том, как его поразила одна мысль из дневников Льва Толстого: «Память уничтожает время». Соглашаясь с этим, Катаев вместе с тем считает, что с таким же успехом можно было бы написать и обратное: «Время уничтожает память, хотя и не совсем – кое-что остается». Далее, отталкиваясь от еще одного постулата Толстого относительно того, что «искусство не терпит сознательности», он пишет о намерении заняться своими воспоминаниями «как придется, как вспомнится, пускай, мол, мною руководят отныне воображение и чувство».

Среди произведений, имеющихся в нашей домашней библиотеке, мне особенно дорога одна небольшая книжечка – «Разное» Валентина Катаева. У нас есть и полное, десятитомное собрание сочинений этого с давних пор любимого мною писателя. Но на этой размашистым почерком написано: «Дорогому Юре Котову с глубокой благодарностью и нежностью. В. Катаев. Париж, 1973 г.». Впервые познакомиться и довольно много пообщаться с Валентином Петровичем и его женой Эстер Давыдовной мне посчастливилось несколько раньше – в конце 1972 года. Хотя, надо признать, для меня начало этого знакомства выглядело весьма прозаично.

Как-то в один из редких свободных воскресений был я приглашен на день рождения к своему приятелю. Но, как это водится по закону «падающего бутерброда», накануне поступает депеша: в такое-то время (совпадающее с намеченным мероприятием), таким-то рейсом в Париж из Рима прибывает В. П. Катаев с супругой, просим встретить и разместить в гостинице. Я работал тогда в группе культуры, и исполнение этой, надо сказать, весьма привычной для меня миссии выпало на мою долю. Таким образом, вместо того чтобы посидеть с друзьями за хорошо сервированным столом, я оседлал свой «Москвичонок» и без бурных проявлений энтузиазма отправился в аэропорт «Орли».

Хотя фотографии писателя я, конечно, раньше видел, разыскать чету Катаевых в многолюдной толпе удалось не сразу. К тому моменту, когда я их вычислил, они, похоже, уже слегка загрустили и встретили меня чуть ли не как спасителя. Долго извинялись, что испортили мне выходной день. Одним словом, держались так просто и дружелюбно, что в итоге я не просто отвез их в маленький отельчик «Сен-Симон» неподалеку от посольства, но даже предложил покатать по вечернему Парижу. Валентину Петровичу было тогда уже 75 лет, но, несмотря на свой солидный возраст плюс перенесенный перелет, он мое предложение воспринял с искренней благодарностью. Мы проехались по парижским достопримечательностям, посидели в кафе на Больших Бульварах, где я угостил их мороженым и кофе.

У того самого ресторанчика, где ужинали с Катаевыми.

На следующий день я зашел навестить Катаевых в гостиницу, помог решить какие-то мелкие практические вопросы. А затем наши встречи стали носить практически регулярный характер. Однажды я пригласил их в свой любимый ресторанчик «Пти Нисуа» на буйабес – об этом знаменитом марсельском блюде расскажу в соответствующей главе. И вот, сидючи там, я набрался смелости и напрямую задал давно интриговавший меня вопрос:

– Скажите, пожалуйста, Валентин Петрович, как это писатели, в том числе и вы сами, с такой скрупулезной точностью описывают отдельные события, включая конкретные эпизоды и детали, произошедшие многие годы, если не десятилетия, тому назад? У вас, например, такая великолепная память или вы с детства вели какие-то записи или дневники?

Ответ прозвучал приблизительно такой: