Полная версия

Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

Боеспособность печенежской орды современники оценивали весьма высоко. Венгры, помнившие резню, учиненную им печенегами в конце IX в.[87], так ответили послу Константина Багрянородного, пытавшемуся поднять их против этих степняков: «Сами мы не ввяжемся в войну с печенегами, так как не можем воевать с ними, – страна их велика, народ многочислен, дурное это отродье! Не продолжай перед нами таких речей – не по нраву нам они». Архиепископ Феофилакт Болгарский (X в.) писал, что набег печенегов – это «удар молнии, их отступление тяжело и легко в одно и то же время: тяжело от множества добычи, легко – от быстроты бегства. Нападая, они предупреждают молву, а отступая, не дают преследующим возможности о них услышать. А главное – они опустошают чужую страну, а своей не имеют… Жизнь мирная – для них несчастье, верх благополучия – когда они имеют удобный случай для войны или когда насмехаются над мирным договором. Самое худшее то, что они своим множеством превосходят весенних пчел, и никто еще не знал, сколькими тысячами или десятками тысяч они считаются: число их бесчисленно». Византийский историк второй половины XII – начала XIII в. Никита Хониат считал, что в сражениях с ромеями печенеги имели значительное преимущество благодаря стремительным конным атакам, меткому обстрелу из луков и устрашающему действию оглушительного крика, с которым они производили свои налеты.

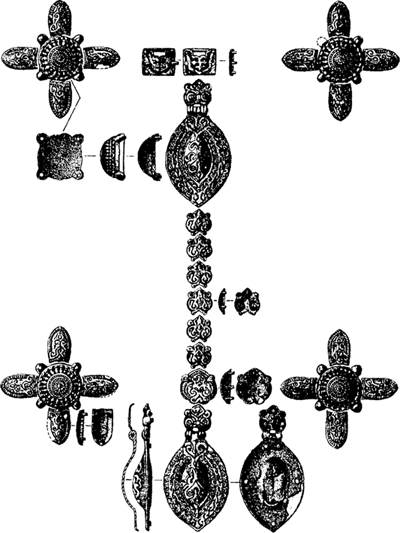

Детали серебряной конской узды из печенежского погребения. X–XII вв.

Однако ни людские ресурсы, ни военная организация не позволяли печенегам покончить с противником одним ударом, раз и навсегда подорвать его могущество, как это удавалось, например, монголам; военное давление с их стороны выражалось в непрерывных набегах. Поэтому цивилизованные соседи печенегов довольно часто с успехом противостояли им. Так, в одном из сражений с византийцами печенеги огородились повозками, создав подобие степной крепости. Это было действенное средство против конницы, с которой преимущественно и привыкли иметь дело печенеги. Но пешие варанги-«секироносцы» (выходцы из Британии) быстро разрушили укрепление и ворвались внутрь, обеспечив ромеям победу. По сведениям Ибн Русте и Гардизи, хазары ежегодно совершали походы в страну печенегов (восточноднепровских) и приводили оттуда множество пленных. Впрочем, для того, чтобы изгнать печенегов из Северного Причерноморья, у Хазарского каганата не хватало сил.

Византия и подавно стремилась поддерживать с печенегами мирные отношения. Печенежский козырь был очень значим в той политической игре, которую вела империя на своих северных границах. Подытоживая внешнеполитический опыт своих предшественников, Константин Багрянородный наставлял своего сына: «[Знай], что, пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки [венгры] не могут нападать на державу ромеев по закону войны, а также не могут требовать у ромеев за мир великих и чрезмерных денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит силу этого народа против них, когда они выступят против ромеев. Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жен и детей и разорять их землю».

Между северной линией печенежских кочевий и южнорусской границей пролегала узкая нейтральная полоса в «один день пути» (30–35 км). Какое-то время она достаточно надежно обеспечивала спокойствие Русской земли. На Днепре даже завязалась довольно оживленная русско-печенежская торговля. Русские купцы покупали у степняков коров, коней и овец. Константин Багрянородный полагал, что это позволяло русам «жить легче и сытнее». Как показывают археологические исследования, собственное животноводство и в самом деле удовлетворяло лишь немногим больше половины потребности жителей Киевской земли в мясе[88].

Сообщение о первой стычке помечено в Никоновской летописи 875 г.: «Того же лета избиша множество печенег Осколд и Дир». Однако эта дата плохо согласуется с археологическими сведениями о местонахождении печенегов во второй половине IX в. Более правдоподобно выглядит сообщение Повести временных лет под 915 г.: «Приидоша печенези первое на Руськую землю, и сотворивше мир с Игорем…» В 920 г. в поход выступает уже сам Игорь: «Игорь воеваша на печенеги»; впрочем, как направление похода, так и его исход остаются загадкой.

Все же есть основания полагать, что первые набеги печенегов на Русь, как правило, были удачны. Особенно страдали от них славяне, жившие в лесостепной зоне к востоку от Днепра. Археологические раскопки здешних поселений показывают, что с началом X в. начинается их запустение и значительное падение уровня жизни населения. Исчезают крупные ремесленные центры, реже встречаются украшения из драгоценных металлов, прекращается торговля с мусульманским Востоком. Константин Багрянородный пишет, что печенеги способны были воевать с венграми, болгарами и русами «и, многократно нападая на них, стали ныне [им] страшными».

Упоминание летописью имени Игоря в связи с русско-печенежскими войнами начала X в. безусловно является анахронизмом. Очевидно лишь, что киевскому княжескому роду и всем «кыянам» было очень важно замирить печенегов и заручиться их дружбой. Ведь, по словам Константина Багрянородного, «против удаленных от их пределов врагов росы вообще отправляться не могут, если не находятся в мире с пачинакитами, так как пачинакиты имеют возможность – в то время когда росы удалятся от своих семей, – напав, все у них уничтожить и разорить. Поэтому росы всегда питают особую заботу, чтобы не понести от них вреда, ибо силен этот народ, привлекать их к союзу и получать от них помощь, так чтобы от их вражды избавляться и помощью пользоваться».

Судя по всему, в 30-х гг. X в. печенежский натиск на Русскую землю значительно ослаб. Следующее летописное известие о печенегах под 944 г. говорит о них как о союзниках Игоря в походе на греков. О мирном соглашении (или ряде мирных соглашений) между Киевом и степью свидетельствует и тот факт, что печенеги не препятствовали русам обосноваться в Нижнем Поднепровье и Северном Причерноморье. Однако периоды дружбы длились недолго, заканчиваясь вместе с завершением совместного похода или тогда, когда подарки киевского князя переставали удовлетворять алчность печенежских ханов. И тогда, говорит Константин, «частенько, когда у них нет мира друг с другом, они [печенеги] грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб». Возможно, именно тогда, при Игоре, Русская земля начала опоясываться первыми «Змиевыми валами» – земляными укреплениями, затруднявшими подступы к Киеву со стороны степи.

Глава 4. Происхождение княгини Ольги

Пробелы в биографии

Прямым следствием выхода Киевской Руси к черноморскому побережью стало заключение первого известного нам династического брака киевских князей.

Княгиня Ольга (в крещении Елена) – безусловно, лицо историческое. Ее высокий статус во властной иерархии русов в качестве супруги Игоря и необыкновенное положение в русской истории как первой самостоятельной женщины-правительницы, «праматери всех князей русских», удостоверены тремя современными источниками: 1) договором с греками 944 г., в котором фигурирует посол от «Олги княгини»; 2) сочинением Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора», где находится знаменитое описание двух дворцовых приемов «Эльги Росены» (буквально: Ольги Русской) в Константинополе; 3) сообщением Продолжателя хроники Регинона Прюмского о миссии немецкого епископа Адальберта к «Елене, королеве ругов».

Несмотря на это, важнейшие вехи ее биографии доныне остаются предметом неутихающих споров и кардинальных переоценок. Пересмотру подвергаются прежде всего летописная и житийная версии Ольгиной жизни, поскольку с исторической точки зрения обе они есть не что иное, как смесь полузабытых и своеобразно истолкованных преданий, нанизанных на два идейных стержня древнерусского летописания и агиографии, каковыми являются «варяжское» происхождение киевской династии и Русской земли и коренная, изначальная «чистота» русского христианства, то есть принятие его напрямую от греков.

Первое, что бросается в глаза в традиционной биографии киевской княгини, – это полная ее «несамостоятельность», в том смысле, что важнейшие возрастные параметры жизни Ольги (кроме точной даты смерти – 11 июля 969 г.) определяются в летописи исключительно через биографию Игоря. Последняя же, как мы имели возможность убедиться, – плохой путеводитель для биографа ввиду ее несомненной искусственности и неправдоподобности. Абсолютная точка отсчета возраста Ольги – дата ее рождения – в летописи отсутствует. Первые косвенные сведения о возрасте княгини приводятся под 903 г., когда, согласно летописным расчетам, она сочеталась браком с Игорем. Опираясь на эту дату, некоторые редакции Ольгиного Жития сообщают, что к тому времени ей было около двадцати лет, что маловероятно, поскольку этот возраст, по господствовавшим тогда понятиям, автоматически переводил ее в разряд «перезрелых» девиц, которые не могли рассчитывать на престижный княжеский брак. Проложное Житие Ольги отмеряет ей 75 лет жизни, а Степенная книга указывает, что, проживя в супружестве 42 года, блаженная княгиня умерла «близ осмидесяти лет». Мазуринский летописец сообщает, что некоторые ученые книжники считали ей и 88 лет.

Таким образом, летописно-житийная хронология отодвигает дату рождения Ольги в IX столетие, приурочивая ее к промежутку между 881 и 894 гг. Веры ей нет никакой, или, точнее, она требует такой слепой веры, которая позволила летописцу ничтоже сумняшеся поместить под 955 г. предание о сватовстве к Ольге византийского императора, прельщенного красотой киевской княгини. Между тем красавице должен был идти не то седьмой, не то восьмой десяток![89] Предание это, безусловно, имеет самостоятельные, внелетописные корни, и само его существование великолепно изобличает довольно позднее происхождение и неуклюжие приемы летописно-житийной реконструкции Ольгиной биографии[90].

Свадьба Игоря и Ольги, якобы сыгранная в 903 г., невероятна еще и потому, что отстоит почти на четыре десятка лет от появления на свет их первенца. При таком положении вещей именно время рождения Святослава приобретает решающую роль в вопросе о возрасте Ольги[91]. Никакой другой, более надежной мерки у нас нет. Правда, Повесть временных лет и тут не может похвастать безупречной точностью своих сведений. Фраза «в се же лето родися Святослав у Игоря» помещена под 942 г. Затем, в договоре 944 г., он представлен собственным послом как полноправный княжич. Это означает, что к этому времени над ним уже был совершен обряд постригов (острижения волос), сопровождавшийся принародным действом – опоясыванием мечом и «посажением на коня», что символизировало обретение малолетним княжичем прав наследования «отнего и деднего» достояния. Обыкновенно постриги устраивались по достижении наследником трех лет. В таком случае рождение Святослава отодвигается с 942 на 940-й – начало 941 г., а женитьбу Игоря на Ольге следует отнести соответственно к 938 – первой половине 940 г. Архангелогородская летопись[92] сообщает, что Ольга сделалась женой Игоря в десятилетнем возрасте. В этом нет ничего невозможного, так как для женщин обычный брачный возраст (12–14 лет) мог быть значительно снижен. Например, из Повести временных лет известно о венчании пятнадцатилетнего князя Ростислава Рюриковича с восьмилетней Верхуславой Всеволодовной (1187 г.). Так что, с учетом показания архангелогородского летописца, вероятное время рождения Ольги датируется второй половиной 20-х гг. X в. Если же принять предположение, что ко времени своего замужества Ольга все-таки перешагнула тогдашний порог совершеннолетия для женщин, то ее рождение состоялось, по всей видимости, между 924 и 928 гг.[93]

Родина Ольги – Псков или Болгария?

Появление Ольги в Киеве Повесть временных лет описывает следующим образом: возмужавший Игорь по-прежнему покорно подчинялся вещему Олегу, который «и приведе ему жену от Плескова, именем Олгу».

Согласно другой легенде, настоящее имя Ольги было Прекраса, «а Олег поименова [переименовал] ю и нарече во свое имя Ольга» (Иоакимовская летопись, в изложении Татищева).

Впрочем, источникам не известен ни один подобный случай перемены языческого имени на другое, языческое же. Зато мы знаем, что на самом деле вещий Олег и Игорь никогда не встречались, поэтому вправе предположить, что Олег занял здесь место другого, подлинного свата, о чем разговор впереди. Пока же зададимся вопросом: откуда Игорю «привели» его знаменитую супругу?

В вопросе о происхождении Ольги до настоящего времени господствует «псковская легенда», отождествляющая летописный «Плесков» с древнерусским Псковом, который и объявляется местом рождения княгини. «Народное краеведение» дало Ольге еще более точную прописку, сделав ее уроженкой «веси Выбутской» (село Выбутино/Выбуты, или Лабутино, в двенадцати верстах от Пскова вверх по реке Великой). Этим устраняется противоречие с показанием Жития, что во времена Ольгиной молодости о Пскове и помину не было: «еще граду Пскову несущу». Кроме того, в народной традиции Выбутино слыло также родиной князя Владимира I Святославича, чем «обеспечивалась как бы прямая связь двух первых русских святых – равноапостольных, бабки и внука, Ольги и Владимира»[94]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

См.: Шахматов A. A. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 323, 541–542.

2

Толстое СП. Древнейшая история СССР в освещении Вернадского // Вопросы истории. 1946. № 4. С. 121–122.

3

См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии. М., 1901. С. 85; Никитин А. Л. Основания русской истории. М., 2001. С. 203; Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. С. 92.

4

А на самом деле больше. Один такой, «не учтенный» летописью, сын Святослава известен по сообщению византийского историка Иоанна Скилицы о том, что в 1016 г. флот имперского полководца Монга нанес поражение хазарам «при помощи Сфенга, брата Владимира [Святославича]».

5

Хотя, как будет показано дальше, дату его смерти также следует отодвинуть с 945 г. на промежуток с 951 по 955 г.

6

Ср. со «старым Ярославом» и «старым Владимиром» в Слове о полку Игореве. Старый там – всего лишь противоположность нынешнему, современному: «Почнем же, братие, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря…»

7

«Русско-византийские договоры, включенные в ПВЛ (Повесть временных лет. – С. Ц.), как ее составная часть, – пишет Н. И. Платонова, – представляют собой источники, первичные по отношению к летописному рассказу о событиях X века на Руси и резко превосходящие его по информативным возможностям» (Платонова Н. И. Русско-византийские договоры как источник для изучения политической истории Руси X в. // Восточная Европа в древности и средневековье: Международная договорная практика Древней Руси. IX чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто: Материалы конференции. М., 1997. С. 69). По мнению Ф. И. Успенского, «во всех договорах выражается действительная жизнь и обрисовывается взаимное отношение между русскими и греками и все памятники дают одинаково ценный материал для характеристики быта и государственного положения Киевской Руси» (Успенский Ф. И. История Византийской империи: Период Македонской династии (867–1057). М., 1997. С. 270).

8

Правда, в Ипатьевском списке рядом с Игорем фигурирует «всякое княжье»: «Мы – от рода русского послы и купцы… посланные от Игоря великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей Русской земли». Но термин «княжье» сам по себе сомнителен и другим древнерусским памятникам неизвестен. Поэтому вместо выражения «от всякого княжья» следует читать «от всего княжения», как значится в Хлебниковском списке (см.: Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 318). «Княжение» – распространенный летописный термин, означающий «верховное правление» (Фроянов И. Я. Начала русской истории. Избранное. СПб., 2001. С. 723). Кстати, его часто неправильно толкуют в территориально-политическом смысле, как «племенное объединение», «княжество». Но подобное значение «княжения» совершенно чуждо Повести временных лет, которая сообщает, что после смерти Кия, Щека и Хорива «держати почаша род их княженье в полях, а в деревлях свое, а дреговичи свое, а словене свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже полочане». В договоре 944 г. «все княжение» – это следующие за Игорем представители власти: княжеская семья (Ольга, Святослав) и «бояре», которые, как будет показано ниже, также являлись членами великокняжеского рода.

9

Строго говоря, термин Русская земля впервые документально засвидетельствован только в договоре Игоря с греками.

10

Литаврин Г. Г. О юридическом статусе древних русов в Византии в X столетии: (Предварительные замечания) // Византийские очерки. М., 1991. С. 70.

11

Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 206.

12

Черепнин Л. В. К вопросу о характере и форме Древнерусского государства X – начала XIII в. // Исторические записки. М., 1972. Т. 89. С. 358.

13

См.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2000. С. 216, 217.

14

Возможно, в Среднем Приднепровье, в зоне активного межэтнического общения, славяно-«русский» обычай ритуального убийства дружинников обогатился чертами, присущими погребальным обрядам других этносов Русской земли. Подобный обычай с давних пор был характерен для иранского мира Северного Причерноморья. Вот как Геродот описывает погребение скифского царя: в одной могиле с умершим вождем «погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев всяких других домашних животных… После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем наперерыв стараются сделать его как можно выше. Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды: из остальных слуг покойного царя выбирают самых усердных… Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых красивых коней), извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют отрубями, а затем зашивают»; трупы коней закрепляли в стоячем положении при помощи деревянных стоек и столбов, после чего сажали на них убитых слуг, воткнув в тело каждого из них прямой кол «до самой шеи». В «скифо-сарматской» Куль-Обской могиле (близ Керчи), в углу гробницы, где находились саркофаги «царя» и «царицы», найдены скелеты коня и человека, – вероятно, конюха, как следует из текста Геродота.

15

В данном случае имеется в виду ритуальное засвидетельствование вождем своей мужской потенции, которая, согласно представлениям людей архаических обществ, мистическим образом обеспечивала плодородие природы и благополучие людей. Но вместе с тем публичное совокупление выделено Ибн Фадланом в качестве характерной детали «русских» нравов: «И вот один из них [купцов-русов] сочетается со своей девушкой [наложницей], а товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются многие из них в таком положении одни против других [на скамьях в «большом доме»]…»

16

См.: Бруцкус Ю. Д. Письмо хазарского еврея от X века. Берлин, 1924; Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века / Науч. ред., послесл. и коммент. В. Я. Петрухина. М.; Иерусалим, 1997. С. 117–119; Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М, 1990. С. 217–218.

17

См.: Коковцов В. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932. С. XXX–XXXVI.

18

См.: Там же. С. XXXVI.

19

Наличие этого имени в тексте Кембриджской рукописи, по мнению В. К. Коковцова, обличает позднее и не «хазарское» происхождение документа, поскольку «Песах – сравнительно новое еврейское имя, получившее особое распространение среди евреев в Германии. Оно засвидетельствовано, впрочем, документами уже для конца XIII в.» (Коковцов В. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. С. 119).

20

См.: Мошин В. А. Хельгу Хазарского документа // Slavia, XV, Praha, 1938. С. 191.

21

См.: Пархоменко В. А. У истоков русской государственности (VIII–XI вв.). Л., 1924.

22

Тмуторокань (Таматарха) уже в X в. не подчинялась ни Византии, ни Хазарии. На возможности существования здесь в первой половине этого столетия независимого русского княжества настаивает, например, А. Л. Якобсон (Якобсон A. A. Средневековый Крым. Очерки истории и истории материальной культуры. Л., 1964).

23

См.: Никитин А. Л. Основания русской истории. С. 326.

24

Кончина вещего князя в моравской традиции приурочена к 913 г. (см.: Фризе Хр. Ф. История польской церкви. Т. I. Варшава, 1895. С. 41).

25

См.: Королев A. C. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е–70-е годы X века. М, 2000. С. 166–167; Кузьмин А. Г. Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988. С. 153–154; Флоровский A. B. Русское летописание и Я. А. Коменский // Летописи и хроники. Сборник статей. 1973 г. М., 1974. С. 312–314; Фризе Хр. Ф. История польской церкви. С. 33–45.

26

Флоровский A. B. Русское летописание и Я. А. Коменский. С. 312.

27

В XVI–XVII вв. происхождением от Олега/Александра гордились представители влиятельного моравского рода Жеротинов, заказывавшие специальные генеалогические изыскания для обоснования этого родства, скорее всего вымышленного, так как впоследствии Жеротины претендовали на происхождение от Владимира Святого. Фальшивая генеалогия, разумеется, не опровергает факта существования князя Олега Моравского (см.: Королев A. C. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е–70-е годы X века. С. 168).

28

Правда, моравское предание утверждает, что Олег II будто бы приходился Игорю двоюродным братом. Таким образом, вещий Олег и Игорь связываются родственными узами – как дядя и племянник. Но эти сведения нельзя считать достоверными и самостоятельными, поскольку они явно восходят к новгородскому кругу преданий XV–XVII вв. о призвании Рюрика. Новгородская Иоакимовская летопись, которая вообще входит во многие подробности семейной жизни первых «Рюриковичей», сообщает, в частности, что вещий Олег приходился Игорю дядей по его матери Ефанде – «дочери князя урманского» и одной из жен Рюрика. Не исключено, что в древнерусском летописании произошло слияние Олега Вещего и его наследника Олега II в одного персонажа (например, Новгородская I летопись младшего извода продлевает жизнь вещего Олега до 922 г., а примыкающая к новгородской летописной традиции Устюжская летопись сообщает о его смерти под 927 г.), и на самом деле долгий период «послушания» Игоря вещему князю просто отражает факт зависимости Киева от державы «светлых князей».

29

Фризе Хр. Ф. История польской церкви. С. 33.

30

См. показание Ибн Русте: «Местопребывание его [ «свиет-малика», то есть «светлого князя»] находится в середине страны славян… Город, в котором он живет, называется Джарваб…»

31

Достал Б. Некоторые общие проблемы археологии Древней Руси и Великой Моравии // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 84–85.

32

См.: Ширинский С. С. Археологические параллели к истории христианства на Руси и в Великой Моравии // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 204.