Полная версия

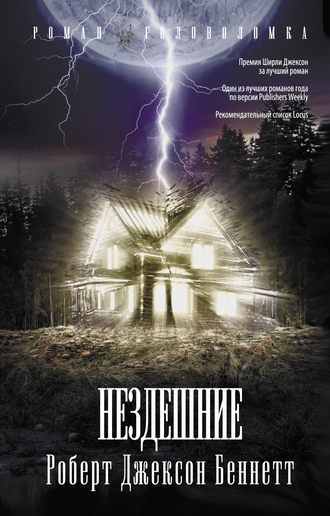

Нездешние

– Ну вот, – подает голос миссис Бенджамин, возвращаясь в комнату. Установив на кофейный столик перед Моной деревянный ящичек, она выпрямляется. Улыбка ее куда-то пропала, старуха мрачно смотрит на Мону. И открывает ящичек. Внутри – серебряное зеркальце. – Я получила эти зеркала от древнего старика-свами, – нарочито приглушенным тоном объясняет она. Мона недоумевает, но довольно быстро разбирается, что в ящичке два зеркальца, сложенные друг на друга. – Они издалека, с Востока.

– Неужели? – спрашивает Мона.

Миссис Бенджамин не выдерживает торжественного тона.

– Конечно, нет, глупышка, – говорит она. – Но это же фокус. – Она колеблется. – Я сказала «древнего», да? Об этом забудем… перейдем к самому интересному. – Достав зеркальца, старуха вручает их Моне. – Вот, держите.

– Мне их держать?

– Ну естественно, – уже с явным нетерпением бросает миссис Бенджамин. – Держите. Скорей!

Мона берет по зеркалу в каждую руку. Они на удивление легкие и тонкие, как бумага. Она ожидала причудливого декадентского реквизита – раз уж фокус, – но зеркала практически ничем не украшены. Серебряные плоскости на серебряных ручках, и только.

– На самом деле это половинки одного зеркала, – объясняет миссис Бенджамин. – Как будто одно зеркало треснулось посередине, расщепившись на два. Штука в том, что, разделившись, зеркало того не заметило. Оно воображает себя единым, а это не так. Из случившегося недоразумения следуют интересные вещи. Позвольте, я покажу, как делается фокус с зеркалами. Сначала расположите одно зеркало перед собой под углом, чтобы оно отражало соседние предметы. Скажем, эту пепельницу. – Она указывает на чудовищно безвкусную латунную цацку на кофейном столике. – Потом второе зеркальце приложите к первому сзади, чтобы они составили одно целое.

Мона ждет продолжения.

– Ну что же вы? – торопит миссис Бенджамин. – Делайте.

– О, – спохватывается Мона, – вы хотите, чтобы я… о, хорошо. – Она наклоняет первое зеркало, чтобы в нем отразилась пепельница. – Так?

– Лишь бы вы видели пепельницу, – кивает миссис Бенджамин. – Теперь приложите второе сзади.

Мона задвигает второе зеркало за первое, отражающее пепельницу. Ей кажется, что зеркала слипаются, как намагниченные.

– Теперь… сосредоточьтесь, – тихо говорит миссис Бенджамин. – Смотрите на отражение пепельницы, не отводя взгляда. Уставьтесь на него и сосредоточьтесь. Запомните вид и держите его в голове.

Она опять серьезна до угрюмости, и теперь Моне кажется, что это не наигрыш. До тошноты сладкий запах лепестков становится острым и сильным, Мона ощущает легкую дурноту.

– Сосредоточились? – спрашивает миссис Бенджамин.

– Да, – бормочет Мона, не отрывая глаз от зеркала. Она отмечает, что стекло без рамки, а на поверхности ни щербинки, ни царапинки. Легко забыть, что видишь отражение. Зеркало такое гладкое, что похоже на оконце или на пузырек света, плывущий над коленями, а в пузырьке – изображение пепельницы.

– Хорошо, – говорит миссис Бенджамин. – Теперь продолжайте смотреть на отражение в верхнем зеркале, не нарушайте концентрации. И при этом медленно-медленно выдвиньте из-под него нижнее зеркало. Только без рывков. Поняли?

– Вроде бы.

– Тогда действуйте, пожалуйста.

Более странного фокуса Мона не видала, но она готова подыграть капризам старушки. Не отрывая взгляда от отражения, она начинает разводить зеркала. Слышен щелчок, словно они и в самом деле были притянуты друг к другу, и все… меняется.

В чем меняется, рассказать невозможно. Как будто все предметы в комнате стали подделкой самих себя, дешевой фабричной копией настоящего. Цветочный аромат усиливается до того, что словно мерцает в воздухе. Но краем глаза Мона вроде бы видит солнечный свет, просачивающийся сквозь непрозрачные предметы: сквозь крышу, сквозь подсвечники, даже сквозь пол, словно все здесь состоит изо льда. А под этим светом тысячи теней.

– Сосредоточьтесь, – тихо произносит миссис Бенджамин.

Мона вспоминает, чем занята, и усердно вглядывается в отражение пепельницы в верхнем зеркале.

А из-под первого медленно выдвигается второе, и в нем она тоже видит пепельницу – точь-в-точь такую, как отражена в верхнем. Даже отодвинув второе зеркало так, что оно не смотрит на пепельницу и вообще на столик, а обращено к гостиной.

«Это не отражение, – вопреки рассудку думает Мона. – Пепельница застряла в зеркале».

Она старается не нарушить сосредоточенности. И тогда начинает происходить что-то очень странное.

Для начала нелепая пепельница все так же стоит перед ней на столике. Мона ее видит, и безделушка отражается в первом зеркале, которое на нее смотрит. Но она отражается и во втором зеркале, что совершено непонятно, потому что второе к ней не обращено. Это уже само по себе тревожно, но что действительно пробирает – что второе зеркало показывает пепельницу над обеденным столом, стоящим в десяти футах правее, хотя Мона прекрасно видит пепельницу на кофейном столике перед собой.

Но если ей не мерещится, она видит краем глаза что-то, зависшее над столом примерно там, где должна быть пепельница, если судить по отражению во втором зеркале?

«Этого не может быть, – думает Мона, – потому что, во-первых, это против закона тяготения и, во-вторых, не может же предмет находиться в двух местах одновременно?» Она ведь видит пепельницу, стоящую на кофейном столике перед собой, но и в двух зеркалах тоже, и, если она не сошла с ума, пепельница еще и плывет над обеденным столом со скоростью, с какой Мона поворачивает зеркало. Как будто, раз уж пепельница отражается в обоих зеркалах, мир пытается подстроиться, создать отражающиеся предметы, хотя их и не должно бы быть.

– Хорошо, – доносится откуда-то голос миссис Бенджамин. – Очень хорошо…

Пока Мона пытается разобраться, в пепельнице на столике появляется какая-то легкость, бестелесность. Она как бы становится полупрозрачной, сквозь нее просачивается свет. А потом пепельница начинает вздрагивать, как лучи стробоскопа, и исчезать…

Мона ахает.

– Нет! – вскрикивает миссис Бенджамин, но она опоздала. То, что плавало над обеденным столом, рушится вниз и беззвучно пропадает. И сразу все становится как было: одна пепельница стоит на кофейном столике, и все остальное снова плотное, непрозрачное, реальное.

– Что это было? – Мона поспешно кладет зеркала на место. – Что за чертовщина?

Но миссис Бенджамин встревожена еще сильнее Моны. Она очень серьезно рассматривает пепельницу на столике. Наконец, откашлявшись, заявляет:

– Кажется, я была неправа, девочка моя. Возможно, вам и в самом деле место в Винке.

– Что это значит? – не понимает Мона.

Ответить миссис Бенджамин мешает стук в дверь. Обе подскакивают от неожиданности, и миссис Бенджамин недоуменно оборачивается.

– О, – бормочет она, когда стук повторяется. – Наверное, надо открыть…

Встав, она ковыляет к двери.

Тем временем Мона рассматривает лежащие в ящичке зеркала. Теперь в них не заметно ничего необычного: всего лишь два зеркальца, отражающие потолок. И все же Мону немного знобит.

Слышно, как открывается дверь.

– О, – произносит миссис Бенджамин – только в этот раз без всякой радости.

– Здравствуй, Миртл, – тихо произносит мужской голос. – Я…

– О, здравствуй, Юстас, – быстро и громко перебивает его миссис Бенджамин. – Заходи, прошу. У меня гостья.

Она отступает в сторону, и Мона видит маленького старичка, продавшего ей матрас, мистера Мэйси. Но сейчас тот не заигрывает и не острит – он ужасающе серьезен.

– Гостья? – повторяет он.

– Да. – Миссис Бенджамин проводит его в комнату. – Это мисс Брайт, она недавно в городе. Мисс Брайт, это Юстас Мэйси. Он работает в универсальном магазине.

– Мы знакомы, – говорит Мона.

– О, как я рада. Что тебя сюда привело, Юстас?

– Пришел кое-что обсудить, – отвечает мистер Мэйси, даже не взглянув на Мону. – Наедине.

– Нельзя ли отложить, Юстас?

– Нет, – отвечает он. – Нет, Миртл, нельзя.

Бросив на него сердитый взгляд, мисс Бенджамин поворачивается к Моне.

– Ты уверен, Юстас? – Ее голос источает фальшивую любезность.

Тот кивает.

– И никак нельзя подождать?

Он с прежней серьезностью качает головой. Миссис Бенджамин улыбается так старательно, что Мона опасается, не треснули бы у нее щеки.

– Хорошо, – сквозь зубы цедит она. – Мона, вы извините нас на минутку? Понимаю… вы ведь хотели попробовать мой чай?

Моне ни за каким чертом не нужен чай миссис Бенджамин, но старуха в таком настроении, что возразить она не осмеливается.

– Превосходно! – восклицает миссис Бенджамин. – Заварка в кухне. Выбирайте по своему вкусу.

Поблагодарив, Мона уходит в кухню, а миссис Бенджамин с мистером Мэйси начинают приглушенно переругиваться. Мона гадает, не стала ли свидетельницей размолвки любовников (от этой мысли ее тошнит), а потом припоминает, как неловко приветствовала гостя миссис Бенджамин – словно боялась, не сказал бы он лишнего. Мона гадает о причине, пока не подходит к полкам с чаем – и не обнаруживает, что это не полки, а целая сокровищница – отдельная комнатка, полная жестянок, баночек, стеклянных контейнеров. Все тщательно надписано: один отдел занят красным чаем (лимонным и медовым), затем несколько контейнеров с улуном, белым и зеленым чайным листом (на каждом ярлычке латинское название одного из видов камелий, как догадывается Мона, подмешанных в чай), затем несколько баночек с неким «кирпичным чаем», а дальше полка с ярлыками, подписанными каким-то восточным алфавитом.

Но остановиться ее заставляет следующий отдел. Здесь на склянках и стаканчиках желтые этикетки, и скрываются в них не чайный лист и не шарики – этим Мону не удивить. Похоже, те чаи миссис Бенджамин составляет для себя, и в них есть что-то от грибов. В одной склянке Мона обнаруживает желтые катышки сосновой смолы, проросшие чем-то зеленым и развесистым. На ярлычке надпись: «Старая сосновая горячка». Видимо, это и пила вчера миссис Бенджамин.

Здесь еще много всякого. Закупоренный графинчик наполовину полон мясистых розовых корешков в чем-то похожем на акрил. Надписано: «Звездные завитки». В другом плавает в зеленоватой жидкости белый мох, а надписано: «Мамоновы слезы». В колбе Эрленмейера[5] летучий порошок проросших снизу грибных спор с надписью: «Раскаяние бизры». А за ним три сосуда с травяным порошком, перемешанным с белой и желтой крошкой мыльной основы. На этикетках: «Страдание», «Гнев» и наконец «Вина».

Мона перечитывает второй раз. «Она называет свои чаи по эмоциям? – думает она. Но какая-то немного свихнувшаяся часть души подсказывает: – Или она заваривает чай из эмоций?»

Трудно поверить, но дальше этикетки еще удивительнее (и чем глубже Мона заходит в чулан, тем темнее становится, хотя света хватает). Названия превращаются в вовсе непроизносимые: например, «Эль-Абихеелт Ай-Айн», «Хайуин Та-Ал», «Чайжура Дам-Ууал». Что в склянках, толком не рассмотреть, стекло закопченное, словно они постояли на углях для барбекю. Дальше идет вовсе невиданный алфавит. К тому же Моне не вообразить, в какой стране он используется: резкие штрихи и мазки, а многие буквы наклонены друг к другу под разными углами, так что непонятно, читать это слева направо, но вверх ногами или справа налево.

«Откуда этакая чертовщина? – гадает Мона. – Или она это все сама придумала? В здешних местах?»

Взяв одну банку в руки, Мона переворачивает ее. Эта тоже закопченная, но есть места попрозрачнее. Похоже, к крышке подвешены как бы виноградные грозди, только какие-то желтоватые и странно позванивают. Звон продолжается, хотя Мона уже не вертит банку. Только через минуту она замечает, что ягоды вращаются, и на каждой видно темное пятнышко, почему-то зеркальное, и каждая разворачивается так, чтобы обратиться к ней этим пятнышком.

Мона готова поверить, что это глаза. Как будто внутри банки подвешены связки маленьких глазок и все уставились на нее.

Задохнувшись, она запрокидывается назад, но чьи-то руки не дают ей упасть.

– Боже мой, милая, что это с вами? – слышит она голос миссис Бенджамин.

Мона шарахается в другую сторону, потому что, познакомившись с этой заваркой, пугается хозяйки не меньше, чем содержимого банки. Затем она оглядывает полки, но все странные склянки пропали: больше не видно закопченных колбочек с этикетками на неизвестных языках и чаев, похожих на результаты экспериментов безумного ученого. Даже банка у нее в руках другая – вместо глазок в ней цветы жасмина.

Оглянувшись на миссис Бенджамин, Мона и в ней не находит ничего устрашающего: просто озабоченная старушка стоит у входа в чулан.

– Я вас напугала? – спрашивает она.

– Я… мне бы присесть.

– Голова закружилась? – Миссис Бенджамин помогает Моне добраться до кресла. – Со мной часто бывает. Только что все было яснее ясного и вдруг как закрутится. Это старое тело меня подводит, вот что я думаю.

Она подает Моне стакан воды. Осушая его, Мона не сводит глаз с чайного чулана. Она готова к тому, что комнатка снова наполнится жуткими образчиками заварки, но ничего такого не происходит.

– Мистер Мэйси уже ушел? – спрашивает она.

– Да, – кивает миссис Бенджамин. – Он просто заглянул поделиться новостями. То есть это он думает, что новостями. То, что тебе известно, уже не новость, верно?

– А что за новость?

– А, – уклончиво объясняет миссис Бенджамин, – вы же знаете нас, стариков. Мы обожаем соревноваться и ссориться по пустякам. Грыземся из-за цветка розы и сухого сучка, из-за собак и кошек и прочего в этом роде. И как прослышит кто о новом преступлении, мчится рассказывать всему городу. Хотя, если посмотреть со стороны, это довольно мелочно. Надо бы нам, пожалуй, чем-то отвлечься.

– С ним ничего не случится? – спрашивает Мона.

– О, все с ним будет хорошо, – заверяет миссис Бенджамин. – Уверена, все будет хорошо. И с ним, и с нами со всеми. – Она отворачивается, смотрит в окно на лес и на гору за ним, и что-то в ее глазах наводит Мону на мысль, что она убеждает не столько гостью, сколько самое себя.

– Что-то случилось? – спрашивает Мона.

– А что, – удивляется миссис Бенджамин, – вам кажется, здесь что-то неладно?

Следовало бы, конечно, ответить решительным «да!». Мона чувствует, что фокус с зеркалом нечто переменил в ней, будто сломалось что-то внутри (тихо щелкнув, как два разделившихся зеркальца), или, может быть, кто-то дотянулся и открыл все окна у нее в голове. Вот отчего эти странности с чайным чуланом.

«Если не хуже того, – думает Мона. – У матери имелись умственные отклонения – мягко говоря. Но поначалу Лаура была в порядке, значит, она, наверное, сломалась разом уже в возрасте… скажем, около сорока. Не наследственное ли это?» – думает Мона.

– Наверное, мне пора домой, – говорит она вслух.

– Вы плохо выглядите, милая, – беспокоится миссис Бенджамин. – Машину-то вести сможете?

– Со мной все хорошо, – тихо отвечает Мона и, поблагодарив миссис Бенджамин, выходит на улицу и садится в свой «Чарджер». Но заводить мотор не спешит. Вместо этого она разглядывает себя в зеркале, всматривается в глаза, словно надеется обнаружить в них перемену, доказательство, что она в самом деле сошла с ума.

Глава 11

Когда солнце переваливает через вершины и заливает лучами долину, Винк наполняется всепоглощающим сосновым ароматом. Конечно, это пахнет лес: солнце буквально высасывает остатки сока из ветвей. Естественно, большая часть достается ближайшей округе, и, сколько ни уверяй, что этот аромат им по душе, кое-кто втихомолку признается, что не отказался бы от перемены и, по чести говоря, для разнообразия согласен даже на целлюлозно-бумажный комбинат.

Среди тех, кто сознается в этом беззастенчиво и прилюдно, – Элен Тюргрин. Большей частью местные держат недовольство при себе, но Элен почти целый день проводит во дворе, где запах просто сбивает с ног, так что она считает себя вправе ворчать. А выходить во двор она вынуждена, ведь ее участок невесть как превратился в проходной двор, и бездумные люди громят розовые клумбы.

Выволакивая из гаража лопату, грабли и тяпку, она бранится едва ли не вслух. Хоть бы кто обмолвился, как популярен этот маршрут, думает она. Вряд ли бы они тогда купили этот дом. Но здесь мало о чем упоминают в разговорах.

Хорошенько дернув, она высвобождает грабли из путаницы садового шланга, по инерции делает шаг-другой назад и оказывается перед густым, великолепным кустом накодочесской розы (редкий привой). Вернее, куст был и густым, и великолепным, а теперь три самых многообещающих бутона обломаны и бурыми сухими сучками свисают с ветвей. Не иначе, какой-то турист сдуру вломился в несчастные цветы.

– Сукин сын! – бранится Элен. Этим надо заняться, решает она. Столько дел, которыми надо бы заняться. Но все пустяки в сравнении с состоянием ее скверика, из-за которого она и полезла в такой жаркий день за граблями и тяпкой.

– Что-то не так? – спрашивает чей-то голос.

Оглянувшись через плечо, она наблюдает невиданное в Винке зрелище – незнакомку. Впрочем, подумавши, Элен признает невысокую, яркую женщину, черноволосую и смуглую. Это она поселилась дальше по их улице, а до того прикатила в городок на нелепой машине и испортила похороны. Элен представляла ее громогласной толстухой, но девушка, заговорившая с ней с тротуара, довольно миловидна или была бы, если бы озаботилась своей одеждой (Элен никогда не одобряла шорты из обрезанных джинсов) и прической (на взгляд Элен, не слишком женственной).

– О, здравствуйте, – отвечает Элен. – Нет-нет, все в порядке. Просто… браню цветы.

– О, – тянет девушка. – Мы, по-моему, незнакомы, мэм. Я теперь живу на вашей улице. Мона. – Она решительно сует Элен руку.

– Элен. – Стянув грязную рабочую перчатку, Элен отвечает на рукопожатие.

– Работаете сегодня в саду? – осведомляется Мона.

– Да. – Про себя Элен желает новой соседке идти своей дорогой.

Но та не уходит. Она оглядывает клумбы перед домом и говорит:

– Ну, работы у вас не много. Все и так потрясающе выглядит.

Элен натянуто улыбается. Ясно, что девица в этом ничего не понимает и не заметила разрушений.

– Да я не здесь, – говорит она. – Задний двор в полном беспорядке.

– Понятно. Извините, мэм, а можно вас спросить? Раз уж мы соседки, и все такое.

– Полагаю, можно.

– Вы давно живете в этом доме?

– Ох ты, господи. – Элен устало усмехается. – Слишком давно.

– Вы, случайно, не жили здесь, когда в моем нынешнем доме обитала Лаура Альварес? – Девушка указывает рукой, будто Элен сама не видит, где стоит ее дикая красная колымага. – Вот в том доме.

Подумавши, Элен отвечает:

– Нет. Боюсь, не припомню. Право, сомневаюсь.

– Она могла работать в горной лаборатории, в Кобурне.

Элен недоверчиво морщит лоб и озирается.

– Об этом ничего не знаю.

– Разве? Кажется, город вокруг нее и вырос?

– Ничего не знаю, – повторяет Элен. – Кобурна давным-давно нет.

– Вы не знаете, когда они закрылись?

Элен, уже теряя терпение, мотает головой:

– Нет, не знаю.

– О… – Мона смотрит на лопату в руке у Элен и переводит взгляд на калитку в задний двор. Элен, не вытерпев, заслоняет ей вид. – Ну что ж, – говорит девушка. – Все равно спасибо. Буду благодарна, если вы что-нибудь припомните.

Помахав на прощанье, она удаляется в сторону своего дома – руки в карманы.

– Та-та, – цокает языком Элен. И провожает девушку взглядом, радуясь, что разговору конец. В Винке есть темы, которые не обсуждаются, и среди них – Кобурнская, хотя ее эмблема – атом водорода в луче – скромно украшает почти все муниципальные строения… надо только знать, где искать. Зачастую вы обнаружите эмблему на неприметном уголке фундамента или в самой нижней части фонарного столба, но надо сразу забыть, что вы ее видели, что в Винке, конечно, не проблема, здесь отлично умеют забывать, здесь забыть – что глазом моргнуть. Хотя есть вещи, забыть которые намного труднее, чем этот маленький значок.

Элен волочит орудия труда за дом. Она не солгала девушке – здесь немалый беспорядок. Но дело не в лилиях, которые пора бы проредить, и не в разросшемся сверх меры пурпурном вьюнке; посреди двора огромный провал, чуть не пять футов шириной. Право, яма имеет весьма необычную форму: посредине большая окружность с четырьмя довольно странными придатками вроде палочек: три кривоватые с одной стороны, и большой квадратный торчит с другой. Трудно догадаться, отчего могла возникнуть такая нелепая форма. Провал – это первое, что приходит в голову, но вокруг земля вполне надежная. Таким мог бы оказаться промыв или след лужи, но и этот вариант приходится исключить, потому что тогда яма не объявилась бы за одну ночь.

Бросив инструменты, Элен торопливо принимается закапывать яму. Ее муж Даррел, человек довольно никчемный, выходит посмотреть, но помощи не предлагает.

– Большущая, – тихо говорит он, постояв.

Элен уныло кивает и возобновляет работу.

– И прямо во двор, – продолжает он.

– Оно и видно, – замечает Элен.

– Им не положено сюда являться, – говорит муж. – Они не выходят из леса. А мы в лес. Такие правила.

– Ты что, – выговаривает Элен, работая лопатой, – за дуру меня считаешь? По-твоему, я этого не знаю?

– Ты как думаешь, это который был? – спрашивает муж. – Мы могли бы на него донести. Да и должны донести. Если еще осталось кому… Наверное, Мэйси подойдет.

Оторвавшись от работы, Элен поднимает голову. Двор обнесен высокой изгородью, но и через нее женщина видит долину внизу. Прожив в этом доме не один год, она успела понять, почему их двор стал проходным: здесь ближе всего от поросших лесом склонов до города. Все, что выходит из леса и направляется в Винк, естественно, идет этой дорогой. А то, что выходит из леса, – добавляет про себя Элен, – никак не усвоит концепции частной собственности.

Под столовой горой пролегает голый безлесный каньон, и на нем Элен надолго задерживает взгляд.

«Наверняка этот, – рассуждает она про себя. – Это не мог быть кто-то из малых. Этот из самых больших. Такое уж мое везение.

Как я ненавижу этот дом!»

Она оборачивается лицом к мужу.

– Нет, – говорит она, – доносить ты не будешь. Не на этого, уж точно. Ну, ты так и собираешься здесь стоять? Делать нечего?

– У меня спина болит, – оправдывается муж.

– Вечно у тебя спина. – Она снова берется за лопату. – Или колено. Или лодыжка.

– У меня плохие суставы, – объясняет он. – Это наследственное.

Элен фыркает.

Помолчав, Даррел начинает снова:

– Он прямо посреди двора встал. Что ему тут понадобилось?

– Полагаю, то же, что остальным, – отвечает Элен.

– Это что же?

Отложив лопату, она начинает заравнивать землю граблями. Потом надо будет заложить дерном и поливать, тогда со временем все зарастет, и никто не подумает, что здесь случилось что-то необычное.

– Приходил посмотреть на новенькую, – говорит Элен.

Глава 12

Ночь будет плохая, Джозеф чует это заранее. По тому, как деревья начинают пожирать солнце, по тому, как звезды, прокалывая мягкую синеву неба, светят чуточку слишком ярко. По тому, как ветер трется спиной о сосны и те раскачиваются немножко сильнее, чем должны бы. И даже по тому, как горит люстра над обеденным столом: свет плоский, безжизненный, словно от неоновой лампы, забитой трупиками насекомых. От этого еда делается безвкусной, а кожа выглядит пергаментной.

В такие вечера его семья поскорее заканчивает дневные дела и отправляется по постелям. Мало не выходить из дому. Даже бодрствовать нехорошо. Тот, кто бодрствует, привлекает внимание, а это совсем ни к чему.

Но Джозеф как раз не спит, лежит в постели, глядя в потолок. Он пытается не замечать пляшущих по шторам теней. Он старается не вспоминать Грэйси, ее холодных рук и опечаленных глаз. Она в последние дни все печальнее, а Джозеф, после того как их застал мистер Мэйси, не смеет с ней встретиться. И старается не думать, что могло случиться там, среди плоских холмов и утесов вокруг города, в темных улицах и переулках или на игровой площадке начальной школы. Сегодня точно плохая ночь. Хуже давно не бывало.

Он замирает и приподнимается на кровати. Почудилось или что-то стукнуло в окно? Он быстро понимает, что не почудилось, потому что раздается новый стук, чуть громче. И тихая дробь, как от капель дождя по стеклу, как будто песок…

Он встает, подходит к окну, но штор не раздвигает. Сквозь них пробивается свет фонарей снаружи. Что-то темное взлетает вверх и ударяет в стекло с той стороны, и снова слышится стук.

«Кто-то что-то бросает в окно, – думает он. – Или ветер что-то носит?»

Джозеф тянется к шторам, но медлит. Он никогда не слыхал, чтобы ночами к кому-то стучались в окно… так не положено. А если кто-то прознал, что он не спит? Если так оно и полагается за такое преступление? Может, вот так оно и бывает…