Полная версия

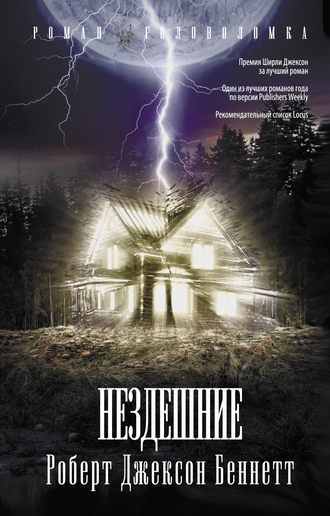

Нездешние

Но Джозеф бросает осторожность на ветер и чуть-чуть приподнимает полоску шторы. В щелку пробивается свет, и он, прищурившись, вглядывается.

Его окно на нижнем этаже, из него виден начинающийся сразу за домом лес. Под деревом кто-то стоит, белая ладонь касается ствола и светится в отблесках фонаря.

Стоящий, кажется, досадует, не добившись ответа. Новый взмах руки, и, когда Джозеф уже собирается закрыть штору, за рукой на свет выступает та, кому она принадлежит.

Это Грэйси. Она одета в черное, только рубашка клетчатая. Кожа бледнее обычного. Под фонарем она кажется почти бескровной. Девушка снова машет ему.

Джозефа это беспокоит: им нельзя видеться, после того как Мэйси их застукал, да и ночь определенно неподходящая для прогулок. Бросив взгляд на деревья, он поднимает штору и открывает окно.

– Ты что делаешь? – шипит он подошедшей Грэйси. – Иди домой. Гулять опасно!

– Мне не опасно, – возражает она. В ее голосе мягкая пустота. – Выходи ко мне. Надо поговорить.

– Что? Ты с ума сошла? Нельзя мне туда!

– Если со мной, можно, – говорит Грэйси. – Выходи, Джозеф. Ничего с тобой не случится.

– Но мистер Мэйси нас поймал. Нельзя рисковать.

– Я про мистера Мэйси и хотела поговорить.

Джозеф вглядывается в склоняющиеся под ветром деревья. Вот-вот сломаются, уверен он.

– Они сердятся.

– Не сердятся, – поправляет она. – Им страшно. Они испуганы и растеряны. Выходи ко мне.

Джозеф заглядывает ей в глаза. В них что-то новое, чему там не надо бы быть. Цвет будто вылинял за одну ночь.

– Хорошо, – говорит он.

Надев тапочки, он вылезает к ней в окно. Она протягивает ему руку и уводит в лес.

Там ночью холодно и странно. Ветер, пролетая между стволами деревьев, наполняет лес голосами. Иногда они с Грэйси проходят поляну, какую не увидишь на Земле: черные блестящие камни, валуны, пьяно клонящиеся друг к другу под ночным небом. Понюхав воздух, Джозеф ловит запах электричества, ионизации и понимает, что Грэйси проводит его через зоны «Хода нет» – одну за другой. А вот той он никогда еще не видел, в городе о ней, может, и не знают. При этой мысли он чуть не падает от страха.

– Куда ты ведешь меня, Грэйси?

– К озеру, поговорить, – отвечает она. – В тишине. В лесу здесь слишком много глаз. И в городе слишком много глаз и ушей тоже, подслушивают все и всех.

– А у озера безопасно?

– Безопаснее, да.

– Почему?

– Потому что туда никто не любит ходить, – просто отвечает она.

Лесу нет конца. Джозеф и не знал, какой он большой. Да он и не решался особенно сюда соваться. Мальчишкой все мечтал, какой ребенок не мечтает приручить дикое царство, раскинувшееся прямо за порогом. Но его, как всех родившихся в Винке, с первых дней приучали держаться улиц, тротуаров, освещенных мест, где светит солнце и дует легкий ветерок. Другие места – лес и глубины каньонов… ну, просто эти места не для них.

Грэйси придерживает его за руку, они останавливаются. Девушка прижимает палец к губам. Потом, запрокинув голову, вглядывается в вершины сосен. Джозеф тоже смотрит, но ничего не видит. Кажется, они так стоят целую вечность, пока от вершин не доносится звук.

Ужасный звук, от него у Джозефа сводит зубы; будто кто-то набрал целый мешок особенно визгливых цикад и встряхнул его, чтобы расшевелить всех сразу. И все же в этом стрекоте Джозеф угадывает слова. То, что скрыто среди деревьев, передает, предупреждает: «Это моя территория. Не входить».

Грэйси заставляет его пригнуться, и они крадутся в обход места, откуда идет звук. Они уже выходят на прогалину, когда Джозеф, обернувшись, видит сквозь чащу стволов что-то у вершины дерева, в основании ветвей. Фигура темна, но напоминает ему человеческий силуэт, уверенно балансирующий на ветке, как петух на коньке сарая. В звездном свете Джозеф, кажется, различает очертания мужского лица, рот и нос, но не видит ни ушей, ни глаз… а когда пытается присмотреться, темный силуэт чуть сдвигается, откидывает плечи, поднимает голову, и лес вновь оглашается жутким стрекотом.

Сердце у Джозефа разгоняется так, что он даже в глазницах ощущает пульс. Тень на дереве дрожит, стрекотание замирает, и видно, что существо на вершине озирается, выискивает нарушителей границы.

Грэйси берет Джозефа за плечо.

– Идем, – шепчет она, – скорей.

– Ты вроде бы говорила, что в лесу тебе нечего бояться? – шепчет в ответ Джозеф.

– Я так думаю, но проверять неохота.

Обогнув тварь на дереве, они выходят на тропинку к озеру. Тропа очень крутая, но Грэйси, по-видимому, темнота вовсе не мешает, а за ней и Джозеф спускается без труда. Скоро деревья расступаются, открыв озеро; в сущности, это прудик, питаемый родником. Вода заполняет длинный и тонкий пролом в склоне горы. Она неподвижна, как зеркало: среди скал лежит звездная лужица. На дальней стороне стоит дом старой мисс Такер. Джозеф отмечает, что та не спит и, похоже, ничего не боится: в доме горит весь свет, и в окно видно, как она там расхаживает. Но у нее ведь, по слухам, уговор, как у Грэйси.

Грэйси садится на каменный уступ у воды, и Джозеф пристраивается рядом.

– Ну что? – спрашивает он.

Грэйси только смотрит на розовую луну.

– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?

Ее вопрос застает Джозефа врасплох. Он не знает, что сказать. Он никогда об этом не думал. Он ее хочет, она ему нужна – это да, но это ведь немножко не то, что любовь.

– Надеюсь, что и ты, Джозеф, – продолжает Грэйси. – Кроме тебя, у меня в жизни ничего хорошего. Ты один нормальный. Ты один напоминаешь, что я тоже человек. Родители – нет, уже нет. Когда они заключили договор, все изменилось. А мистер Первый… Господи, иногда я уговариваю себя, что он… оно…

Она умолкает. Джозеф, робея, смотрит на нее и не знает, что делать.

– Так что? – спрашивает он. – Что-то неладно?

– Кто-то должен знать, – говорит она. – А я хочу о тебе позаботиться. – Она собирается с духом. – Помнишь, когда мы в прошлый раз виделись? Когда я шла повидать мистера Первого и мистер Мэйси нас застал?

– Да, – кивает Джозеф, от души жалея, что не может забыть.

– Они позволили мне присутствовать при разговоре. По-моему, не знали, что я могу их услышать и понять. Этот их разговор… он ненормальный. Не как люди беседуют.

– Не уверен, хочу ли я это знать, Грэйси, – предупреждает Джозеф. – Я и так уже слишком много знаю. Я раньше смеялся над такими вещами, но… но с тех пор, как Мэйси про нас узнал…

– Мэйси не до того, – говорит она.

– Точно?

– У него большие заботы. Он все ходит по округе, каждую ночь. Я его видела.

– Зачем?

– Ведет разговоры. Всем рассказывает новость. Сплетничает, я бы сказала.

– С кем?

– Многие из них на вид как мы, Джозеф, – объясняет она. – Таких, может быть, больше, чем ты думаешь. Они бы все не прочь – стать как мы. Но не все могут. Например, мистер Первый. И другие. Эти не могут остаться в городе. Им приходится искать свой путь.

Она смотрит в озеро. Джозеф, проследив ее взгляд, тоже всматривается в усеянную звездами воду. Он не сразу осознает, что взгляд проникает в глубину: там видны призрачно-серебристые камни и какие-то растения, мох или осока. Только не все растения похожи на осоку. Вот эти слишком мясистые, слишком бледные. И все словно растут из одного корня, большим пучком.

Из мясистых зарослей черной стрелкой вырывается мелкая рыбешка. Колебание стеблей меняется – с синуса на косинус, думает Джозеф, который порядком увлекается математикой, – как будто трава противится течению, хотя определенно не должна бы. А потом пучок травы делает мгновенный и по-змеиному беззвучный рывок, мелькают крошечные блестящие иголки зубов, и малька больше нет.

– Эт-то что? – заикается Джозеф. – Что там под водой?

– Вот поэтому никто не ходит к озеру, – объясняет Грэйси. – Но нам оно не помешает. Я о нем говорила с мисс Такер. – Грэйси склоняет голову. – Я слышала их разговор, мистера Мэйси с мистером Первым. Они говорили как старые друзья. Надо думать, так и есть. Только мистер Мэйси жутко перепуган, я такого никогда не видела.

– После смерти мистера Веринджера, похоже, все нервничают, – замечает Джозеф.

– То-то и странно. Никто об этом не говорит – конечно, никто вообще ни о чем не говорит, – но они же ведь не могут умирать? Это не… разрешается. Есть правила.

Джозеф кивает.

– Ты их боишься, да? – спрашивает Грэйси.

– А что, не надо?

– Может, немножко. Но они не плохие. Просто они потерялись. Но я так долго думала, что они вообще ничего не боятся. – Грэйси оглядывается на него. – Я ошибалась, Джозеф. Они кого-то боятся. И боятся не меньше, чем мы боимся их.

– Ты это о чем?

– Мистер Мэйси снова ходил к мистеру Первому, – говорит Грэйси. – Сказал, что узнал, кто убил Веринджера. Или думает, что узнал. Он сказал одно слово – я не поняла, – и мистер Первый замер. А потом пришел в такое отчаяние, что едва говорил – что со мной, что с мистером Мэйси. Не знаю, о ком шла речь, но появился кто-то новый и… по-моему, те не подчиняются правилам. Им, кто бы они ни были, позволено причинять вред, убивать. Не знаю, почему такое началось только теперь, но они это делают. Они это сделали с мистером Веринджером.

Джозеф придвигается ближе к Грэйси. На уме у него не любовь: парень перепуган, он в ужасе от этой твари под водой, от нездешних лесных полян, а она толкует, что есть кто-то еще хуже, кто-то напугавший тех, кто, по мнению Джозефа, не знал страха. Но Грэйси спокойна и неподвижна, надежна, как утес в темном вихре гор, и Джозеф цепляется за нее.

– Ты зачем мне это рассказываешь? – спрашивает он.

– Затем, что не хочу видеть тебя в беде, – говорит она. – В Винке что-то меняется. В Винке никогда ничего не менялось, а сейчас меняется. Я хочу быть уверена, что ты в безопасности.

– Ты сбежишь со мной, Грэйси?

– Сбежать? – Она молчит. – Никогда об этом не думала. Не знаю… не знаю, смогу ли уйти.

– А я хочу, чтобы ты ушла со мной.

– Ох, бога ради, Джозеф, ты меня слушаешь? Это намного, намного важнее, чем ты или я.

Джозеф задет и отстраняется от нее.

– Ты не понимаешь, как плохо дело, – продолжает Грэйси. – Я, может, одна представляю, что происходит, – спасибо мистеру Первому. Он дал мне некоторые… полномочия, хотя не уверена, нарочно ли.

Джозеф косится на нее краем глаза. Девушка неестественно безжизненным взглядом уставилась в озеро.

– Ты потому и изменилась так? – спрашивает он.

Она закрывает глаза.

– Ночью хуже. Днем я ничего, а ночью… по-другому. – Она глотает слюну. – То я здесь, а стоит отвлечься – и уже где-то совсем в другом месте. Там красные звезды и много гор…

По воде идет рябь, еще и еще. Джозеф сперва пугается, ищет глазами те мясистые щупальца, но скоро понимает, что Грэйси плачет и слезы падают в пруд. Страшновато смотреть, как она плачет, нисколько не изменившись в лице: спокойные глаза широко открыты, а слезы просто заполняют их до краев и стекают на щеки.

Джозеф обнимает ее, прижимает к себе.

– Все хорошо, – утешает он.

– Ничего не хорошо, – отвечает она. – Не хорошо и не будет хорошо. Для меня наверняка.

– Мы все уладим.

– Как?

– Не знаю. Будем делать, что в наших силах, наверное. Большего никто не сможет. – Но Джозеф, успокаивая девушку, сам встревожен. Он и раньше обнимал ее, когда она плакала, но такой она не бывала: плечи обмякли, глаза широко открыты, и говорит она ему в плечо ровным пустым голосом.

На том берегу озера слышится песенка. Мисс Такер приковыляла на мостки и стоит на них с фонарем, напевает, фальшивя. Посреди озерца раздается всплеск, пена растревожена – то ли ветром, то ли еще чем, – а старуха нагибается, держит что-то над водой. Рыбу? Или кусок мяса? Джозефу не рассмотреть. Новый всплеск, стон где-то возле мостков, а она уже, выпрямившись, отирает руку о подол. В руке ничего нет, и мисс Такер улыбается, как дрессировщица, довольная послушанием питомца.

– Чего бы я не отдала, – говорит Грэйси, – за такой вот простой уговор.

Глава 13

Мона обнаруживает, что ее чердак забит коробками, и на следующий день берется их разбирать в надежде узнать что-то новое о матери. Многие, как видно, остались после семьи, жившей здесь раньше, но время от времени попадаются документы и вещи Лауры, и это заставляет Мону продолжать разборку. Работа и жизнь в городке помогают немного лучше понять Винк – во всяком случае, Моне так кажется.

Винк – солнечный город, но в нем не приходится долго искать гостеприимное крылечко, тенистую сосну или прохладный скальный уступ. Можно посидеть там, глядя, как полуденное солнце окрашивает все в цвет темного меда, слушая, как по улицам разносятся детские голоса и шуршат колеса велосипедов, а там и взрослые выбираются из домов, чтобы постучаться к соседям с графинчиками холодного чая, лимонада или мартини.

Похоже, ни одна машина в Винке не делает больше тридцати миль в час. Автомобили виляют по улицам и дорожкам с неторопливостью скатывающихся по стеклу дождевых капель. Здесь просто некуда спешить: все рядом, все успеется. А если и опоздаете, вас поймут.

И все машины в Винке – американские. Может, потому что для иностранных нет сервиса, но все равно горожане этим очень гордятся.

Все запросто ходят по чужим лужайкам, а кое-кто и перескакивает через изгороди; в Винке это понятное дело, ведь что мое, то твое, добрый человек, и может, я и сам не прочь, чтобы ты заглянул, как поживают мои розы, и выпил пивка, и перекинулся в картишки.

Вечера в Винке – это бейсбол, ослепительные закаты и веселая танцевальная музыка из динамиков припаркованных машин. Город полон веранд, раскладных кресел, и электрических вентиляторов, и хрустальной посуды, и графинчиков любовно приготовленной выпивки. Здесь растут помидоры и плющ, а розовые кусты склоняют ветки с тяжелыми цветами. В Винке переодеваются к обеду: на официальных приемах обмениваются новостями, на них ходят со вкусом провести время и приятно закусить.

Винк – тихое местечко, улыбчивое местечко, здесь можно где хочешь расстелить полотенце и лежать, глядя в синее небо, и никто глазом не моргнет, потому что в Винке всегда начало лета, а это время создано для удовольствий.

Каждая секунда в Винке длится вечно. Каждый день ожидает вечерней прохлады. И каждая жизнь проживается тихо, на залитой солнцем лужайке, где лежишь, задравши ноги, и смотришь, как мир радостно проплывает мимо.

Иной раз Моне кажется, что она вернулась домой – в дом, о существовании которого не подозревала. Она всякий раз ловит себя на этом чувстве, засматриваясь на детей.

Из всех приятных чудес Винка Моне интереснее всего матери с детьми. Она наблюдает, как они, взявшись за руки, прогуливаются по улицам: она наблюдает за детьми, играющими в парке, пока матери, валяясь на пледах, лишь изредка вмешиваются в размолвку. Она наблюдает, как они сидят на крылечках и матери читают им вслух, пока не стемнеет и не настанет пора уходить в дом. Одно окошко наполняется золотистым светом, а когда закончен вечерний ритуал, тихо гаснет.

Спокночи.

Глядя на них, Мона ощущает давнюю боль в плечах и животе.

«А у нас с мамой так было? – вспоминает Мона. – Или нет? Могло ли и у меня так быть?

Не думай. Гони эти мысли.

Ты пуста. Пуста».

Мона расспрашивает, расспрашивает, расспрашивает. Ответов нет. Поначалу она подозревает, что весь город от нее что-то скрывает. Но понемногу начинает им верить: они в самом деле не помнят ее матери. Может, мать жила здесь тайно? Или под другим именем? Это как-то связано с Кобурном? Никто не знает.

И все же первая неделя в Винке – самое приятное время, какое выпадало Моне в жизни. Вечера хороши до боли. Никогда ей так не хотелось сбросить старую жизнь и начать заново. Она даже подумывает плюнуть на поиски известий о матери. Но тут на чердаке обнаруживаются катушки пленок.

Это настоящий кинофильм, мотки призрачных янтарных кадров. Чтобы их просмотреть, приходится искать старый проектор, но в Винке, где магазины сохранили много старых вещей, найти его нетрудно. Чтобы разобраться, как заправить пленку в аппарат, приходится читать инструкцию (на удивление сложная операция), но, справившись, Мона возвращается домой, закрывает все шторы и двери, вставляет пленку и запускает проектор.

Аппарат жужжит, и на стене гостиной возникает пляшущее цветное пятно. Мона играет кнопками, добиваясь резкости изображения, и скоро из цветного тумана проступают руки и лица.

Съемка идет в комнате. Собственно, в этой самой гостиной этого самого дома, только она не пуста, а полна народу. Какой-то праздник, летний праздник – может, Четвертое июля, судя по разукрашенному белым, красным и синим пирогу, – и все собравшиеся почти ровесники – лет тридцати на вид. Все мужчины в рубашках с открытым воротом, в голубых или коричневых спортивных куртках, а женщины в невероятно ярких платьях – ярких, как рождественские украшения. В воздухе висит густой дым, у всех в руках стаканы с пуншем, и все смеются, входят и выходят через балконную дверь на задний дворик. Кто-то машет в камеру, кто-то недовольно щурится от вспышек. Звука нет, картинку сопровождает только щелкающее гудение аппарата.

Кто-то из мужчин зовет с заднего крыльца. Мона видит, как оборачивается и отвечает ему одна из женщин, но она далеко и не в фокусе. Мужчина (Мона сочла бы его профессиональным игроком в гольф) кричит ей громче, и женщина отвечает еще громче, чуть не складываясь пополам. Мона уверена, что у нее на глазах происходит неизбежная чуть ли не на каждой вечеринке перекличка: «Что?… Что?» Гольфист, отчаявшись, машет женщине, и та подбегает, изящно семеня на высоких каблуках. Это мать Моны, Лаура Альварес, в потрясающем красном платье, и она, несомненно, душа компании. Когда она входит со двора в комнату, собравшиеся встречают ее приветственными кличами, и она смеется смущенно, но радостно и прижимает пальцы к груди, успокаивая бьющееся сердце. От ее смеха внутри у Моны что-то обрывается, и она плачет, глядя на улыбающийся ей со стены призрак матери.

Это просто нечестно. Это неправильно – нет, это дьявольски обидно! – видеть маму счастливой среди счастливых людей. Расплывчатая женщина, смеющаяся со стены, не подозревает, что впереди у нее годы безумия в темных комнатах, где маленькая девочка не понимает, почему чуть ли не от каждого ее взгляда мама плачет.

Мона вдруг проникается ненавистью ко всем этим людям. Она ненавидит своих приветливых соседей, ненавидит голоса детей, смеющихся и валяющих дурака на бейсбольной площадке, ненавидит каждую неоновую вывеску и приветливо машущих прохожих и ненавидит нарисованных людей на въезде в город, с надеждой смотрящих на башню на вершине горы. Она ненавидит их за счастье, которого ей не досталось, потому что они ведь не знают, да? Они не знают мира за пределами Винка. Люди на пленке не знают, что их мечта окончится ничем. Они не знают настоящей жизни, настоящего будущего.

А Мона знает. Слишком хорошо знает.

Мона не всегда носила фамилию Брайт. Когда-то, несколько лет назад – хотя сейчас кажется, прошла целая жизнь, – на четвертом году службы в хьюстонской полиции она познакомилась с патрульным по имени Дэйл Лоудон – не человек, а каменная стена, с большими грустными глазами и мягкой медлительной манерой говорить, очаровавшей очерствелое (так она думала) сердце Моны. Дэйл любил старые фильмы, сам косил газон и делал мушек для блесен, хотя рыбак был никудышный. Добрый, внимательный, более или менее заботливый – словом, как раз тот, кого Моне до сих пор не хватало в жизни. И то, что член у него был с банан, не портило картину.

Они поженились, когда Моне исполнилось тридцать два, и как ни трудно ей было в это поверить, жили счастливо. Тихая домашняя жизнь, предложенная Дэйлом, ей нравилась, попадала в унисон. Мона и не знала, что можно так жить – так расслабленно, просто существовать. Было некое совершенство в возможности лениво проваляться в постели все воскресенье. Это действовало как чудесный невиданный наркотик – а как же иначе, ведь у Моны прежде не бывало такого дома. Настоящего дома.

Она забеременела на четвертый месяц брака. Ни он, ни она этого не планировали, но и случайностью ребенка назвать было нельзя. Потому что Мона, вопреки ожиданиям, пришла в восторг. Честно говоря, никто еще не слышал вопроса: «А не хотела бы ты приютить в своем теле целого человека, а после его болезненного извлечения не согласилась бы ты во сне и наяву, годами или десятилетиями покоряться капризам крошечной своевольной человеческой личинки, опустошающей твой кошелек и общественную жизнь?» – и не отвечал на него согласием. Тем более Мона Брайт, обладательница жестокого хука с правой, ледяной мины (перенятой у отца) и снайперской точности в стрельбе (она далеко обставила всех стрелков в своем выпуске – тоже отец научил).

И все-таки Мона согласилась. При виде маленького розового плюсика на белой полоске что-то в ней раскрылось, развернуло лепестки и потянулось к свету. Она не сумела бы этого выразить, но ей чудилось, будто ей выпал шанс все исправить, хотя она не понимала толком, что надо исправлять (тихий голосок в голове подсказывал – абсолютно все).

Она вскоре поймала себя на том, что скупает всякие глупости для детской: коврики, занавесочки, коляску, и одеяльца (согласно рекомендациям журналов для молодых мам, в которых она обнаружила вдруг кладези мудрости), и комбинезончики, и чепчики, которые и двух раз не наденешь, пока не станут малы. Почти все было нейтрального желтого цвета, поскольку Мона никогда не забивала себе голову фигней про голубое и розовое. Отказалась она и определять пол младенца, потому что так будет неинтересно, верно?

Дэйл покупал ей такие же смешные вещички для молодой мамы. Домашние тапочки. Подушки под спину. Массажер от отека лодыжек. И даже розовое платье для беременной. Розовое, потому что Дэйл, благослови его боже, не брал в голову ее проблем с голубым и розовым. И главное, Мона его надела. Хоть и походила в нем на сдувшийся воздушный шарик или пожеванный кусочек жевательной резинки, но носила. Плевать ей было. С тех пор как увидела на экране в гинекологии что-то похожее на мечущуюся креветку, ей стало не до глупостей.

Если что ее и волновало, так это семейная жизнь – а жизнь была. Ей все чаще вспоминалось выражение «завести семью» – оно звучало как «завести машину», намекая, что механизм собран заранее, и в него стоит только запрыгнуть, нажать кнопочку – и поезжай себе. Или что можно обратиться в лавочку, где при виде кольца на пальце и банковской закладной тебя обеспечат подходящей семьей в полной сборке. У нее мурашки ползли по спине от чтения журналов, заявляющих: «Вот так рожают и растят детей», словно других вариантов не допускалось. Либо ты выглядишь как картинка из этого журнала, либо все делаешь неправильно.

А ей не нравились эти картинки. Ей не нужен был товар, предмет обстановки, вещь с рекламного объявления. У нее появился шанс дать кому-то любовь, которой не досталось ей самой, и Мона не желала превращать это в покупку, «оплачивать опыт материнства», как написал кто-то в Интернете.

Жизнь и ребенок – единственное, что по-настоящему принадлежало ей. И Мона дала себе слово никогда об этом не забывать.

Это случилось на восьмом месяце беременности. Восемь месяцев тошноты, отекших рук и ног, носовых кровотечений и тумана перед глазами, вечной слабости; восемь месяцев шевелений и дрожи в животе, осторожных толчков маленьких ножек; восемь месяцев черно-белых снимков растущего в ней маленького сокровища; накопившиеся за восемь месяцев груды крошечных одежек. А потом, возвращаясь из бакалеи, она выехала на перекресток, где удачно горело два зеленых, и, уже выезжая, поймала на краю зрения что-то красное: крошечное пятнышко, мелькнувшее, как крылышки колибри.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Многолетний кустарник. – Здесь и далее прим. ред.

2

Испанское название саманного кирпича, изготовленного из глины с добавлением соломы или других волокнистых веществ и высушенного на солнце.

3

Футуристичный архитектурный стиль в США, для него характерно обилие неона и никеля, изогнутые формы, широко использовались параболические, ракетообразные формы, бумеранги, летающие тарелки, передающие скорость и стремительность.