Полная версия

Солнышко – всем (сборник)

Владимир Данчук, Валерий Сдобняков, протоиерей Владимир Чугунов, Валентин Николаев

Солнышко – всем

© В. А. НИКОЛАЕВ – текст

© В. А. ЧУГУНОВ – текст

© В. В. СДОБНЯКОВ – текст

© В. И. ДАНЧУК – текст

© МОФ «Родное пепелище» – дизайн, верстка

Валентин Николаев. Кусок хлеба

Рассказ

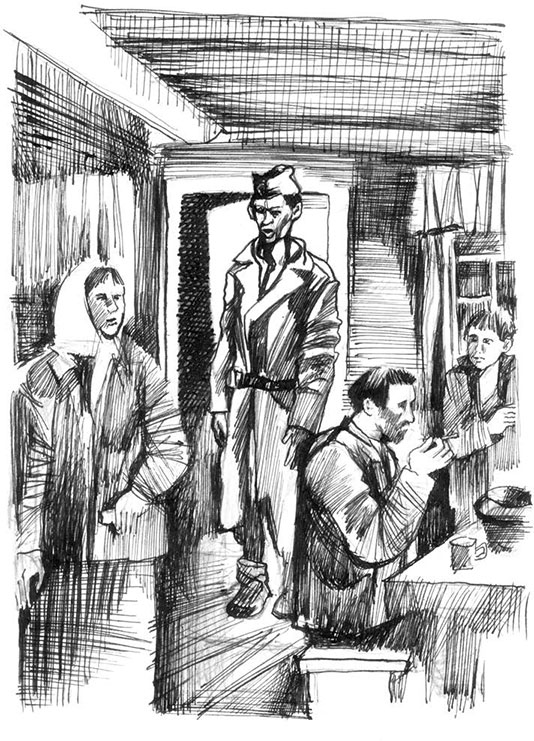

И в наш дом вернулся отец.

В длинной солдатской шинели, с мешком на плече и с лёгким пустым рукавом. Он вошёл вечером, на закате, когда мы с матерью молча чистили возле пыльного солнечного окна перемёрзлую картошку. Небритый, худой, отец неловко, одной рукой обнял сунувшуюся навстречу мать, улыбнулся, а мешок медленно пополз с плеча, и вот скользнул по рукаву, качнулся на согнутом локте – и улыбка отца погасла… Но всё равно теперь мы были самыми счастливыми людьми в деревне. Ещё бы. – Жив!

И другая жизнь пошла в доме: запахло махоркой, резиновым клеем; рыбачьи иголки появились на столе, молоток, рашпиль… На следующее утро отец надел довоенный пиджак, фуфайку и ушёл на улицу. Он долго ходил возле дома, брал в руку то молоток, то клещи, то топор… Всё начинал что-то делать – стукал, тесал, но тут же бросал, брался за другое… за третье.

Я ходил за ним по пятам, молча сердился. Но потом понял: «Руку учит…»

Поспешной, взбалмошной была та памятная весна. Везде только и слышалось о скорой победе: у колодца, у перевёрнутых на берегу лодок…

А вместе с победой отчаянно наступала весна: повсюду таяло, журчало, парило. Днём и ночью летели птицы. Скворцы, привыкая, задумчиво обсиживали берёзы возле дома. Угольно-чёрные с крапленой грудью, будто обрызганной семенами укропа, отдохнув, они начинали высвистывать. Над озером радостно вскрикивали кулики, чайки, плакали чибисы…

Всё жило, торопилось.

Близилась Пасха, потом Первое мая, но главное – начало рыбного лова: внизу под горой истаивали в озере последние зеленоватые льдины, а мутная вода лезла через тын, размывала огородные грядки. В деревне поговаривали снова о рыболовецкой артели (в войну она распалась), считали людей – и сокрушённо качали головами: одни старики да бабы.

И всё же к лову готовились. Каждый – как мог.

Мы – тоже.

Я не знал, как дождаться, когда отец откроет сарайку, где всю войну хранились наши вентери, сети, перетвор…

– Сопрели, поди, – не раз говаривала мать, – крепкие-то все людям поотдавал, как уходил… говорит, может, и не потребуются больше…

Пыльные кольца вентерей мы вытаскивали на улицу, растягивали по заулку. Я выискивал дыры, помечал их щепочкой или прутиком. А потом в три руки мы с отцом их зашивали.

Дня за два до Пасхи мы осмолили лодку. Многие лодки уж были спущены, завидно качались, тёрлись смоляными боками об игольчатые развалюхи-льдины.

Но ещё больше лодок сиротливо так и валялось по-зимнему вверх дном – не конопаченные и не смолёные: хозяева их где-то всё ещё воевали.

В воскресенье, когда не надо было вставать и идти в школу, меня разбудили затемно, почти в полночь.

На столе слабо горела лампа.

– Ну как, рыбак, до чаек встаём? – спросил отец, гладя своей рукой мои волосы. – Поедешь?..

– Да, не трогай, пусть понежится, и так каждый день в школу… – вступилась мать. – Поехали.

Эти её слова словно подхлестнули меня: разве я мог отдать кому-либо свой первый выезд с отцом!

…И мать осталась стоять на холодном тёмном крыльце под звёздами, а мы по песчаному, затвердевшему от утренника пригорку тихо спустились к озеру.

В чёрной воде шевелили ресницами звёзды, по всему берегу слышался сдержанный говор, взвизгивали уключины, мокро чмокали и плескали вёсла… Все торопились отчалить.

Оттолкнулись и мы. Я сел в вёсла, отец – на корму, править. Весной наше озеро становилось проточным. И поэтому нас легко подгоняло течением.

Между нами куча вентерей громоздилась копной, из-за неё виделась мне только голова отца. Он курил, вглядываясь вперёд. Иногда, когда слышался шум переливающейся воды, начинал толкаться веслом о дно, говоря:

– Отжимайсь, отжимайсь… Слышь, бурлит, как с ножа рвёт – грива… Вылезешь на сухо…

Светало. Мы проплыли через затопленный кустарник, согнали стаю чирков и оказались на тихой, без течения, воде, окружённой кустами. Рядом никого не было, уключины повизгивали где-то далеко. Отец всё покашливал, оглядывался кругом, брал шест, мерял дно…

– Вот тут наша рыба, – сказал он. – Запоминай место. Давай-ка попробуем, пока ветра нет.

И мы сбросили в воду первый вентерь. Я с носа, а отец с кормы воткнули притычи крыльев, потом я прыгнул к вёслам, быстро стал отгребать, а отец с кормы натягивал пятник, и кольца, правильно растянутые, с шипением, пузырясь, уходили под воду. И вот над водой остались только три прямых конца притычей. – Вентерь поставлен! Мы сидим и удивляемся, как ловко, согласно всё у нас получилось… Но отец ещё сомневается. Он велит подгрести мне снова, берёт и качает каждую тычку, для верности пристукивает сверху обухом топора.

Впритык к этому вентерю мы поставили враздержку другие. Потом невдалеке облюбовали новое место…

Ещё не всходило солнце, а уж куча в лодке стала ниже бортов. Лодка полегчала, легко было и нам обоим. Отец что-то мурлыкал, напевал про себя… Я радовался, что теперь будет не тяжело грести.

А на реке шла своя жизнь. Там, за дубовыми гривами, уминая под себя воду, шумели плицами пароходы, пугливо вскрикивали гудками – и из-за голых вершин выскакивали белые шапки пара. В прогалах дубняка мелькали цветные флаги на мачтах, играла на всю реку музыка… пароходы шли первым рейсом в верховья. Где-то на реке были сейчас и те лодки, что отчаливали вместе с нами от деревни. И я потихоньку завидовал им.

Отец глядел, глядел на дубняк и вдруг, будто угадав мои мысли, пристукнул веслом, сказал:

– А что, давай и мы вентеришка три воткнём на стрежне, а?..

– Давай!..

И мы радостные направились туда, где были флаги, музыка, люди… Поднимались по протоке. Здесь течение было такое быстрое, что я грёб почти впустую. Лодка подвигалась только тогда, когда отец подталкивался кормовиком.

«Только бы выгрести…» – думал я, нажимая во всю силу на вёсла, а что будем делать дальше, как-то не представлял. И вот, наконец, мы выскочили, я сразу опустил вёсла, будто достиг конечной цели, – и рвущее течение реки так лихо крутануло и поволокло нас, оттягивая на середину реки, что мы оба испугались, схватились скорее за вёсла…

Насилу вернулись мы к берегу, снова в протоку.

И до чего же быстро нас вышвырнуло обратно в озеро!

Здесь вместе с пеной, брёвнами нас тихо кружило на спокойной воде. Мы сидели оба подавленные. Не говорили и старались не глядеть друг другу в глаза… Каждый чувствовал себя виноватым. У меня ломило спину, жгло обе ладони: на них прорвались мозоли. Не хотелось не только никуда ехать, даже – шевелиться.

И всё же остаток вентерей мы кое-как поставили… Тоже в тишинке, в озере. По-моему отец даже не выбирал для них настоящего места. Поставил так – лишь бы выкинуть…

– Теперь греби помаленьку к дому, – сказал отец.

И хотя лодка была пустой, лёгкой, а я грёб изо всей силы, мы едва двигались. Я замечал это по грязному остатку снега на берегу: он всё был напротив нас.

Что ж – поднимались против течения. «Если б не мозоли! И зачем захотели в реку? Всё утро пропутались…» – думал я.

Рыбаки возвращались домой.

Лодки, пеня встречной бурлящей водой, шутя обгоняли нас. Им было хорошо – их правильщики бодро взмахивали кормовиками враз с гребцами и лодки совались вперёд, будто кто подталкивал их из воды.

– С помощником начинаешь?.. – кричали с лодок отцу.

– Сколько штук воткнули?

Отец коротко, как бы через силу, отвечал им, а они удалялись. Подбадривая нас:

– Давай, давай… План от рыбзавода большой, всем хватит…

И новые лодки посвистывали мокрыми уключинами мимо нас. А я все ниже стыдливо клонил голову, всё упрямей грёб, стараясь не думать о боли в спине и в ладонях. «Только не надо останавливаться… – думал я. – Грести и грести… Пусть проедут, а там повернём к берегу – отдохнём…»

– А давай-ка проверим наши первые вентеря! – неожиданно весело крикнул отец и кинул кормовик на дно. – Вдруг попало! Подвигайсь…

Он сел рядом со мной, взял одно весло, и мы понеслись наперерез мутно-пенной воде к кустам, где стояли наши первые вентери. Когда вырвались из кустов, я глянул вперёд: на притычах сидели чайки. – «Есть!» – подумалось с радостной надеждой. Первый вентерь оказался пустым. Второй… третий… И вот в четвёртом, как только отец взялся за пятник, притычи крыльев закачались.

– Ого… – вырвалось у отца. Он повыше поднял пятник, и вода в вентере с брызгами всхлеснулась…

– Хорош… – улыбался отец, поглаживая чёрный небритый подбородок. – Вишь, судак забрёл – не зря мучились…

Он присел, вытягивая в лодку кольца вентеря, раздёрнул петлю завязки, ухватил судака, потащил и… вздрогнул от хлёсткого шлепка по воде, от брызг в лицо…

– Э-эх-х… – вырвалось с досадой, и стало тихо.

Отец медленно вытащил мокрый рукав из прорванного вентеря, сел на корму. Долго глядел, не моргая, перед собой, будто наблюдал, как по краю застрявшей в кустах льдины семенил, нервно подёргивал хвостиком, тиувикал, будто на что жалуясь, одинокий серенький куличок… Судак ушёл… Я вспоминал слова матери и ругал отца: зачем он отдал крепкие вентери людям, а себе оставил гнильё…

Отец сидел не шевелясь, положив на колени красную виноватую руку; солнечные капли блестели на его чёрной бороде, на бровях. И он почему-то не вытирал их.

Я знал это – нет большей обиды для рыбаков, когда рыбина уходит из рук и ещё плеснёт в лицо… Любой рыбак тут же поспешно утирается, как от позорного плевка.

Другое дело – когда рыбина в лодке. Тут рыбак не торопится утираться: он как бы хочет продлить ощущение победы, удачи…

Но отец сидел, не утираясь.

Он тяжело вздохнул и полез за пазуху; достал сложенную во много раз газету. Зажав её в коленях, он ловко оторвал бумажку. Потом, так же помогая коленями, стал скручивать цигарку. Но бумага, намокая, рвалась, красные озябшие пальцы были неуклюжими. Он бросал, отрывал новые бумажки, настойчиво пытался скрутить…

А я и хотел и не мог ему помочь: как-то раз дома, глядя, как мать крутит ему цигарку, я тоже хотел скрутить, но отец строго оборвал меня:

– Не смей… а то сам навадишься…

Виновато, как-то по-детски, улыбнувшись, отец все-таки протянул газету мне:

– Скрути, на…

А прикурил сам, зажав коробок так же в коленях.

И только когда затянулся, обвёл счастливым взглядом всё вокруг, утёрся…

– Ничего… – сказал он, стараясь улыбнуться, и подмигнул мне. Чайки, видя что мы притихли, опускались всё ниже, вновь намереваясь присесть на притычи. Одна из них, спустившись чуть ли не до самой головы отца, страдая, вскрикнула: «Тр-р-ри-и-э!»

Отец вздрогнул… Потом, медленно подняв голову, он долго глядел, как она скользит в лёгком спокойном небе, выдохнул:

– Э-эх, милые двукрылые…

И отвернулся, вытирая кулаком глаза…

К деревне мы подплывали одни. Лодки больше не обгоняли нас: все давно возвратились. Подавленные и усталые, мы скреблись возле самого берега. Отец подталкивался шестом. Хотелось есть… Есть хотелось всегда, мы, мальчишки, к этой мысли давно привыкли – ведь шла война. Я грёб, взглядывал на отца, и невесёлые думы шли на ум: «Возьмут ли теперь его, однорукого, в рыбацкую артель? Матери тоже нельзя… Она в войну набродилась в худых сапогах – теперь ревёт от ревматизма. А мне?.. – мне надо в школу… Из-за войны и так пропустил год – хожу только в третий класс…»

– Идут… – мрачно обронил отец, глядя по берегу за деревню.

Я обернулся. Краем поля медленно подвигались к деревне одинокие сгорбленные фигурки. Передние заходили в деревню, а из-за леска в поле выходили новые люди.

Это шли нищие, шли за милостыней…

Каждое утро, идя в школу, мы встречали их в поле, многих знали в лицо. Шли они из окрестных деревень и из дальних, иногда вёрст за десять, как поясняли нам матери.

Мы их жалели: так они были оборванны, обутые во что попало. Бывало, в зимнюю стужу, оглянувшись, мы видели, как у некоторых сквозь рваные, обёрнутые тряпьём опорки краснеют голые пятки…

Было среди них и несколько пленных немцев – высоких, худых, мосластых…

И хоть были они теперь тихи, покорны – на них мы глядели колюче, как зверьки. Знали мы, что это они убивают там наших отцов и братьев…

Эти пленные жили в бараках в лесном посёлке, работали, как вольные, вместе с нашими людьми и никуда не убегали… Это, последнее, удивляло нас больше всего.

Нищие знали, что у нас в деревне живут рыбаки и шли с надеждой выпросить хоть сухую рыбинку, чтобы сварить из неё у себя дома похлёбку. В других деревнях не выпросить было и этого… А сейчас открывалась весна, Пасха, начинался новый рыболовный сезон – и потому шли все с надеждой, шли больше, чем обычно. Дома матери мы ничего не сказали о судаке… – не принято говорить! Мать хлопочет у печки. На всю избу хорошо пахнет свежим, ещё тёплым хлебом. На залавке напротив печи лежит на полотенце небольшой пышный ситник. Хоть он и невелик, но это настоящий хлеб! Из настоящей ржаной муки, а, может быть, даже немного в нём есть и пшеничной!

Я пробовал такой хлеб всего один раз в жизни, в тот день, когда пришёл отец. Это не тот хлеб, который всегда пекла мать из перемёрзлой картошки с примесью чего-то овсяного. Тот сам разваливался, а когда начинаешь глотать, то овсяная ость больно царапает горло.

«Скорей бы завтракать», – думаю я и подхожу то к залавку, нюхаю хлеб, то опять к окну, гляжу на берёзу, где повесили мы с отцом скворечник. Скворец уже вьёт гнездо, и я радуюсь, потому что в моих скворечниках скворцы почему-то не вили, а поселялись наглые бойкие воробьи. Теперь скворец сидит у своего домика, топорщится навстречу солнцу и раскрывает клюв. Я знаю, что он поёт, хоть через двойные рамы ничего и не слышно.

Отец молча курит за столом, глядит в своё окно.

А за печью всё хлопает дверь, там кто-то топчется, сопит, потом слышится распевное:

– Христос воскре-е-сее… Милостинку ради Христа подайте бедной…

Мать вздыхает, чего-то даёт. Вслед за этим слышится робкое «спасибо», неясный шёпот и дверь снова хлопает.

Я привык ко всему этому, почти не слушаю, гляжу на скворца.

Но всё же меня поражает жалкое, просящее: «… и кусочек хлебца».

«Ситник!» – спохватываюсь я и, боясь своей догадки, иду к залавку…

От ситника осталась только половинка. «Что же ничего не говорит отец? – думаю я. Чего нам есть?..» Мне хочется реветь, хочется взять этот остаток и не давать никому, самому всё съесть.

Я сажусь на лавку, чтобы видеть ситник, и гляжу то на отца, то на мать. Но мать не видит меня, она что-то поправляет в печи ухватом.

Отец по-прежнему курит и, наверное, всё понимает, но молчит.

Опять хлопает дверь, и из-за печи показывается продолговатое костлявое лицо в рыжей щетине и серой, какой-то необыкновенно маленькой шапке на крупной голове: «Это немец!» – догадываюсь я. Он неумело с левого плеча долго и бодро крестится и вдруг говорит отрывисто, не как все:

– Крес воскрес!.. – потом, увидев хлеб, добавляет, – хлебка, хлебка… – и кивает на ситник.

Мать вздыхает, берёт нож, отрезает от ситника тонкий скрой, но вдруг вздрагивает, оглядывается на нас.

Я испуганно перекидываю глаза на отца, – а он давно уж в упор глядит на меня, и рука с цигаркой у него мелко дрожит.

Мать медленно тянет ситник обратно к залавку, замирает и спрашивает робким голосом:

– Так что… давать ли?..

Отец молчит, потом очень спокойно кивает на меня:

– Как он…

Некоторое время в избе тихо, слышно, как трещит у отца цигарка.

– Вон картошки дай… и всё… – наконец, не поднимая головы, выдавливаю я.

Мать берёт из парящего чугунка с пола четыре картошины и кладёт немцу в подставленную шапку.

– Спасиб, спасиб… – раскланиваясь, говорит немец. Тут же кое-как торопливо чистит одну картошину и, обжигаясь, ест.

Я с нетерпением жду, когда он уйдёт. Но он всё стоит, ждёт хлеба.

Потом, догадавшись, быстро поворачивается и хлопает дверью.

Мать, схватив щепотку соли, догоняет его в сенях. Оттуда слышатся какие-то резкие, непонятные мне слова, похожие на собачий лай.

– Ох, господи, разве на всех напасёшься, – вернувшись, говорит мать и ссыпает соль обратно в чашку. Ну, может, в других домах подадут… – добавляет задумчиво. Потом берёт отрезанный кусок и отдаёт его мне.

Я спрыгиваю с лавки, подхожу к окну и помаленьку откусываю хлеб, который тает во рту.

Отец молча глядит в своё окно.

А скворец на берёзе всё ярится. Мне жаль, что отец не видит его, не видит, как он весь трепещет, и солнце висит прямо над его чёрной крапчатой головой… Я уже забыл о немце.

И вот вижу его в окне. Разбрызгивая грязь, он быстро уходит серединой дороги, не сворачивает, не обходит луж. Идёт он уже из деревни, хотя наш дом всего лишь второй с краю. Только теперь замечаю, что одна нога у него в подвязанной калоше, другая в растоптанном рваном ботинке. Пустая котомка плоско прилипла к изодранной спине.

Бросив цигарку и взвизгнув стулом, отец вскакивает, кидается к залавку. Схватив нож неумело давит им на прижатый к стене ситник и, кое-как отпилив кусок, кричит, протягивая его мне:

– Догони и отдай!

– Ему? – спрашиваю я глазами и не знаю, что делать. Очень медленно беру кусок, но всё стою.

– Беги! – кричит отец.

Меня разрывает зло, а я ещё больше распаляю себя; «Они ж тебе руку… Ну отдай, отдай всё! Весь хлеб, все вентери… Будем сидеть без рыбы, без хлеба. Пусть…»

Немца я догоняю в поле. Забегаю вперёд и зло выбрасываю перед ним руку с куском:

– На!..

– Найн! – резко, как отрубает, отмахивает своей рукой немец и ещё твёрже нашагивает вперёд.

– Гад! Не ходи больше… – на всякий случай кричу ему вслед и, как камень, сжимаю в руке кусок.

Вольный густой ветер пузырём надувает мою рубашку колышет редкие просыхающие на межнике былинки…

И всё сверлит, точит высокое небо беззаботной своей песенкой лёгкий жаворонок.

Я слышу его, как во сне.

Владимир Чугунов. Деревенька

Повесть

Всё это вспоминается мне, как во сне. Встают перед глазами светлые дни моего детства, той счастливой поры, когда не помнишь, что было раньше, а что потом, и, в общем-то, это не важно, в памяти отчётливо сохранились лишь эти коротенькие эпизоды, но такой удивительной яркости, что хорошо помнятся даже запахи, выражения лиц, глаз, голосов, как это бывает только во сне. Но сон этот – детство, которое, чудится мне, начинается с того цветущего сада, за глиняной стеной хлева, с соломенной крышей, с того дубового бревна, на котором, отдыхая от косьбы, сидит дедушка Миша и, щуря подслеповатые глазки, смотрит на блестевшую в грядках укропа, моркови, гороха росу. Я сижу рядом в чёрных трусишках, босенький, усердно натягиваю их на покрывшиеся коростами колени и зажимаю большим пальцем пупок, кажущийся мне чем-то лишним на моём гладком, сытеньком животе.

– Что ты его припёр? Ай стыдишься? Не тро-ож, – говорит дедушка. – Ты, мил человек, через него мамку в утробе сосал, и это тебе знак, что «земля еси и в землю отыдеши», когда помрёшь.

– Да разве и я помру, деда?

– Нешто ты лучше других? Все помрём, милок, – говорит спокойно дедушка. – Одни прежде, другие немножко погодя, конец один.

Я вспоминаю серое лицо старшего маминого брата, которого хоронили прошлогод, как выражается бабушка, и спрашиваю:

– И всех-всех – в гроб закопают?

– Все-эх, – равнодушно отвечает дедушка.

Я смотрю на него, и меня страшит его спокойствие. Бабушка, половшая неподалёку морковь, с трудом разгибает спину и говорит:

– Ты что робёнку пугашь?

– Чевой-то я его пугаю? – возражает дедушка и, поворачиваясь ко мне: – Ты ай напугался, милок?

– Нек! – храбро отвечаю я, и, задыхаясь от переполняющего меня чувства хвастливости, говорю: – Я и собаков даже не боюся, и коровов не боюся, и гусей не боюся, я даже всех волков не боюся…

– Пра-авильно, – останавливает меня дедушка. – Волков бояться – в лес не ходить. А человеку нужно правильное понятие о жизни иметь. Так? – Я согласно киваю головой. – Ну вот. А ну сказывай живо: отколь дети берутся?

– Из животов! – бойко отвечаю я.

– Та-ак, – одобрительно кивает головой дедушка. – А каким Макаром они туды попадают?

– Ветром надуло! – отвечаю я дедушкиными же словами, когда он на бабушкино сообщение о том, что какая-то «Евдокея опять забрюхатела», сказал: «Никак, ветром надуло».

– Молодец!

И дедушка гладит меня по голове. Бабушка качает головой и безнадёжно вздыхает. А я размышляю о том, что животы, вероятно, появляются лишь у тех женщин, которые ходят разиня рот.

На горизонте, немного левее задымлённого туманцем солнца, из бобовой грядки показывается светлая и жёсткая, как солома, Сашина шевелюра. Сашок мне двоюродный брат, я у него в гостях, ему пять лет, и он на год младше меня, под мышкой у него деревянная сабля, в руках бобы.

– А-а, явился? – сразу строжеет дедушка. – А ну, живо сказывай, куда табак с протвиня подевался?

– А я столи столозом яму нанималса? – спокойно отвечает Сашок, жуя бобы и подшмыгивая зелёные сопли.

– Чего-чего?

– Сево слысал.

– Опять разговорчивый стал? Ну-ка, подь сюды.

– Сас! Лазбезалса. Дулака насол.

– Видит Бог, не хотел, а придется тебя высечь.

– Поплобуй. Зыть столи надоело?

– Ещё как попробую! И отцу накажу, чтоб добавил.

– Не сказыс.

– Скажу.

– А я тада тибя залезу!

– Это ещё что за разговоры? – наконец, возмущается бабушка. – Ты что несёшь, изверг? Ты думаешь, с кем разговариваешь? Ты… Я тебе щас покажу… Я те покажу…

Она быстро пробирается меж грядок. Сашок летит сломя голову и ныряет в заднюю калитку. Захватив с бревна одежонку, бегу следом, зная, что сегодня ему попадёт.

Прежде чем скрыться за баней, Сашок оборачивается и, размахивая саблей, кричит:

– А твой селтов Хлусев кукулузы насазал! Э-э! – И бежит дальше.

Кукуруза – больная дедушкина тема. Дня не проходит, чтобы дедушка не обругал и кукурузу, и «кукурузника». Сашок прекрасно знает об этом, знает, чем досадить дедушке. Одним словом – изверг.

На задах, за баней, недалеко от мусорной ямы, наш шалаш с видом на кукурузное поле. У входа – огромное железное колесо от сенокосилки, которое мы недавно прикатили с колхозной конюшни. Внутри, на соломе, свернутый змейкой, с хлопком из настоящего конского волоса, маленький кнут, которым Сашок хлопает, как заправский пастух, а я почему-то всё время – себе по шее, да так больно…

– Холос, – говорит Сашок, запихивая в рваную полевую сумку свежие початки кукурузы, – ухозу в голод к тете Масы. Вылосту, зынюу-усь и буду на масыне лоботать.

– А меня покатаешь?

– А как зы! – говорит Сашок, подбирая сопли. – Я слазу на двух масынах буду лоботать. На одной, как у дядь Толи.

– У папы?

– Ага! А на длугой, как у Петлухи в буквале – «ЗИМ» называца.

Сашок тревожно прислушивается, поднимается и поддёргивает штаны.

Мы идём сначала задами. Наш нижний порядок вдоль одноимённой деревеньке речушки, как все говорят, Козэвки. Мы перебираемся по шатким жердям через речку, хотя есть нормальный деревянный мост, с перилами, и тропинкой в бурьяне поднимаемся на холм, где в два ряда расположен верхний порядок. Внизу до рези в глазах сверкает Козэвка, заляпанная лаптями кубышек, на которых частенько дремлют жабы. Сашок безжалостно расстреливает их из рогатки каждый день, чтобы шёл дождь, а дождя почему-то всё нет и нет. За деревней – поля, сияющий, как осколок солнца в траве, пруд, тонкая прослойка леса, какое-то огромное село с голубенькой церковью, опять холмы и целые нагромождения облаков. Куда ни глянь – кругом небо, просторы, подёрнутые сизой дымкой дали. И сердечко моё стучит от восторга, как у воробья.

Из-под лопухов неожиданно вылезает будто специально вывалявшаяся в пыли Светланка Козлова. Глядя на решительную нашу походку, на сумку, спрашивает:

– Кудай-то вы настробучились?

– На кудыкины голы, где зывут волы, – не останавливаясь, небрежно отвечает Сашок.

Светлакнка бежит за нами, дергает меня за руку.