полная версия

полная версияЗаписки военного контрразведчика

Благодаря усилиям всех подразделений особого отдела КГБ ОКСВ за почти десятилетний период было выявлено 44 агента иностранных спецслужб (США, Пакистана, Франции и других стран).

Заслуживают внимания оперативные мероприятия по двум агентам спецслужб США, которые поддерживали связь со своим центром при помощи быстродействующих радиопередатчиков через ИСЗ «Флитсатком». Разоблачение этих агентов стало возможным после того, как в конце 1986 г. особому отделу было придано подразделение радиоконтрразведки вместе с техникой.

Буквально через две недели круглосуточного дежурства был взят первый пеленг, показывающий, что где-то на направлении, проходящем через Кабул, действует агент, оснащенный быстродействующим радиопередатчиком. Последующие пеленги показали: агент действует в Кабуле. Затем был определен квартал, дом и, наконец, квартира, где скрывался агент. В ходе очередного радиосеанса он был схвачен с поличным с помощью спецслужб наших друзей.

Через некоторое время радиоконтрразведка зафиксировала работу уже другого радиопередатчика. Поскольку наши стационарные и передвижные посты еще не были свернуты, через 25 дней был выявлен и арестован второй агент. Оба были гражданами Афганистана, военнослужащими, подполковник и капитан соответственно.

Надо отдать должное сотрудникам подразделения радиоконтрразведки. На определенном этапе своей работы им приходилось скрытно организовывать дежурство вместе с переносной техникой в различных районах города, где жили только афганцы, порой находясь на чердаках их домов по несколько дней подряд с постоянной угрозой захвата. Риск был большой, в том числе для начальника особого отдела армии, отвечавшего за всю операцию и, главное, за жизни сотрудников. При этом радист выходил в эфир не каждый день, а выброс зашифрованной информации на искусственный спутник земли «Флитсатком» продолжался 5–6 секунд. Вся работа подразделения радиоконтрразведки в Кабуле осуществлялась в тесном контакте с соответствующей службой КГБ СССР.

В 1988 г. я находился на зональном совещании руководящего состава в г. Минске. Одним из выступающих был ответственный сотрудник радиоконтрразведывательной спецслужбы КГБ СССР, который поделился опытом работы своего управления. В качестве положительного примера привел факт разоблачения двух агентов американской разведки, передававших свои сообщения с использованием быстродействующей радиоаппаратуры. При этом он ни слова не сказал о тех, кто в сложных условиях афганской действительности провел свою работу по выявлению этих агентов. Из его выступления следовало, что вся оперативная деятельность проведена их управлением, в результате чего они получили соответствующие награды. Он, конечно, не знал, что в зале находится непосредственный участник этой операции.

После окончания его «победной» речи мне пришлось пояснить присутствующим, как все было на самом деле. С укоризной отметил, что все принимавшие участие в этой работе остались в тени. Даже старший, переданный особому отделу Армии группы радиоконтрразведки, сотрудник их управления майор Андрей Зотов, оказался обойденным вниманием своего руководства, не говоря уже о сотрудниках военной контрразведки.

Для выступавшего это было шоком. В отношении А. Зотова он пообещал разобраться. Действительно, через некоторое время Зотов был справедливо награжден орденом Красной Звезды.

После ареста указанных двух агентов в одном из помещений Представительства КГБ СССР в Кабуле был проведен показ изъятых у арестованных предметов их деятельности. Объясняющий присутствующим процесс выявления этих агентов так построил свое выступление, что у всех сложилось впечатление, что эту работу провел только Центр. Это дало повод находившемуся там генералу армии В.И. Варенникову сказать сменившему меня на этом посту начальнику особого отдела армии: «Вот как надо работать». Последнему пришлось объяснять Варенникову и всем присутствующим, как все это происходило, чем он привел в смятение гостей из Москвы и вызвал удивление у генерала армии. Получается, что представители этого управления КГБ не сделали никаких выводов и повторили свою, для корректности скажу – ошибку в Минске.

Приведенный пример еще раз служит подтверждением «чистоты взаимоотношений» разведки и военной контрразведки, входящих в единую систему органов государственной безопасности.

ТЕРРОР – СЕРЬЕЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯТЕЖНИКОВ

Советское военное присутствие в Афганистане предусматривало также предотвращение проникновения в нашу страну, особенно в южные республики, радикального исламизма, в том числе в форме терроризма. Его проявления там были постоянными. Террор – от латинского слова «страх, ужас» – имел место еще до появления на местной сцене талибов. Угрозы расправой, убийством с целью все время держать людей в состоянии страха – одна из важных составляющих бандитского движения. Не случайно дехкане горных и других труднодоступных районов, боясь жестких наказаний исламских комитетов, не брали конфискованные у помещиков земли. Это еще можно понять. Только террористы могли лишить их гуманитарной помощи, перекрыв самый распространенный в мире нейтральный источник получения пусть скудных, но необходимых материальных благ.

Приведу лишь несколько примеров из многих имевших место в этом многострадальном государстве.

Так, 15 мая 1982 г. в провинции Лагман в 8 часов утра пять бандитов с расстояния 15–20 метров обстреляли из автоматов автобус со школьниками из трех кишлаков. В результате шесть детей погибли, тринадцать были тяжело ранены. Из Митерлама, центра этой провинции, быстро прибыл танковый взвод, но бандиты успели скрыться. В тот же день раненых детей с их родителями советские военнослужащие перевезли в Джелалабад, где нашими медиками им была оказана помощь.

В начале января 1983 г. недалеко от кабульского госпиталя бандитами в упор была застрелена медицинская сестра этого госпиталя, хотя она и являлась мусульманкой.

8 августа в Кабуле был убит начальник отдела кадров Главного политического управления Акбара, халькист. По этому поводу министр обороны Рафи, выступая перед советскими советниками, заявил, что службой безопасности ДРА арестовано около 70 террористов, в том числе и ряд их руководителей. После окончания рамазана они планировали совершить теракты против советских представителей, начиная с посла.

Имели место факты подрыва школ прямо в кишлаках. Довольно часто мятежники останавливали автобусы с пассажирами и грабили их.

Часто все это выдавалось как бесчеловечные акты «оккупантов». Эти факты, безусловно, имели соответствующий резонанс в обществе, и только убедительные доказательства, предоставляемые советской стороной, гасили очаги роптания среди населения. Со временем сложился определенный положительный облик наших войск, сводивший на нет подобные трюки бандитов. Подобные действия мятежников выходили за рамки обычной, в том числе партизанской войны.

Диверсии устраивались в кинотеатрах Кабула, в 1985 г. – в столичном аэропорту, а в 1986 г. был устроен взрыв около советского посольства. В практике душманов часто применялось правило посылать впереди караванов с оружием своих единоверцев с грузом, а потом расстреливать их за неверность Аллаху. В 1984–1985 гг. из кишлака, расположенного в окрестностях центрального военного городка, мятежники устраивали периодические его обстрелы, в основном из стрелкового оружия. В этом гарнизоне был дислоцирован штаб армии, некоторые воинские части и другие, в том числе хозяйственные, подразделения. Обстрелу подвергались жилые и служебные помещения и просто дороги городка.

В 1984 г. только благодаря счастливой случайности, осталась в живых секретарь особого отдела ВВС – женщина. Она отлучилась на несколько минут, и в это время ее рабочее место было пробито пулеметной очередью.

А вот начальнику тыла армии повезло меньше – он был тяжело ранен шальной пулей непосредственно в своем рабочем кабинете.

В 1985 г. мина мятежников залетела через окно прямо в штаб армии, разрушив туалет командующего. Более серьезно пострадало от мин бандитов помещение особого отдела КГБ. Принятыми афганской стороной более эффективными мерами по зачистке этого кишлака обстрелы столичного гарнизона прекратились.

Согласно циркулярному распоряжению лидера ИПА Гульбеддина, его партия создавала специальные группы и расселяла их членов по конспиративным квартирам в Кабуле для совершения террористических актов против функционеров правительства ДРА и советских военнослужащих с целью создания напряженной ситуации в городе. Один экземпляр этого распоряжения имелся в особом отделе армии. Среди пострадавших был и сотрудник органов КГБ, убитый в центре города.

Совершив ракетно-артиллерийский обстрел Кабула после нашего ухода из Афганистана, Гульбеддин частично достиг своей цели: именно ужас заставил жителей города покинуть родину в количестве, которого ранее никогда не было.

А. Шах создал в Панджшерском ущелье такую тюрьму, которая приводила в оцепенение даже военных, имевших возможность ознакомиться с нею. Поспешное бегство после очередного разгрома не позволило ему ликвидировать следы своих преступлений: растерзанные трупы афганских военнослужащих и более шестидесяти мирных жителей. Разнообразные пыточные устройства, инструменты – от средневековых до современных – сами по себе вызывали неприятные чувства у тех, кто их видел. А как расценить то, что террористы распространяли взрывные устройства, закамуфлированные в красочно оформленные бытовые предметы, поленья дров (в городах дрова продавались на вес) и даже детские игрушки? Эти предметы, изготовленные, конечно, не в полевых лагерях бандитов, были также представлены в музее особого отдела.

В заключение приведу пример теракта в отношении сугубо гражданских лиц – советских специалистов мирных профессий, приглашенных для восстановления завода минеральных удобрений и хлебокомбината в городе Мазари-Шарифе.

Лето 1983 года. Город со своей наиболее яркой достопримечательностью – красивой голубой мечетью XV века Розии-Шариф, или Хазрат-Али, утопает в зелени садов. Каждое утро автобус с афганским водителем развозил 16 советских специалистов по их рабочим местам. Однажды автобус был остановлен двумя афганцами. Шофер притормозил, и неизвестные быстро вскочили в салон машины, приказав шоферу ехать дальше, но уже по другому маршруту. Они мгновенно извлекли оружие из просторной национальной одежды и направили его в сторону сидящих в автобусе. Все произошло настолько неожиданно, что никто из наших сразу не оценил весь драматизм ситуации. Да и никто не ожидал в этом городе, в стороне от военных действий, чего-либо плохого. Поэтому личное оружие, кстати, его имели отдельные специалисты, находилось в кобурах, притом застегнутых. Как только один из пассажиров попытался достать свой пистолет, он тут же был ранен бандитом.

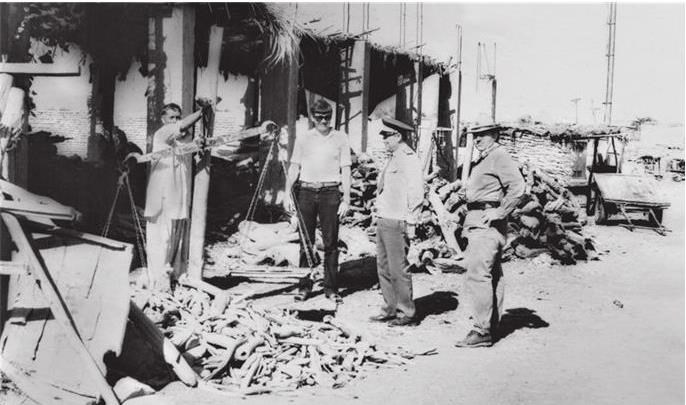

Рынок. Продажа дров на вес. Джелалабад. 1983 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Автобус между тем свернул с главной улицы и выехал за пределы города, где и остановился. К двум террористам присоединились другие. По их приказу раненого советского специалиста вытащили из автобуса, он был еще жив. На глазах у всех, рядом с автобусом, один из бандитов не спеша отрезал ему голову. Раненый сначала дико кричал, затем затих. Эта ужасная казнь деморализовала наших, по сути гражданских, лиц, к этому времени уже обезоруженных. Душманы пригрозили, что так будет с каждым, кто сделает какую-либо попытку к побегу.

С этого времени следы похищенных специалистов затерялись. Естественно, что на их поиски были мобилизованы военные и оперативные возможности, в том числе по прочесыванию местности, блокированию и проверке с помощью афганских военнослужащих кишлаков, захвату мятежников, местных авторитетов с намерением обменять их на наших граждан, но все было напрасно.

В поиске советских людей были также задействованы подразделения ГРУ, военной контрразведки, дружески настроенные активисты из числа афганцев, местные органы власти и оперативные силы службы государственной информации, впоследствии преобразованной в министерство государственной безопасности Демократической Республики Афганистан. Возглавлял СГИ, а затем некоторое время МГБ доктор Наджиб, который, в свою очередь, имел свои источники. Информации поступало много, и вся она тщательно проверялась. Причем афганцы каждый раз настаивали на объективности своих данных, клялись при этом своими детьми, Аллахом. Но все их сведения, к сожалению, не подтверждались.

Прошло больше трех месяцев. Эффективность розыскных мероприятий снижалась. И вот однажды ранним прохладным утром (была уже осень) в одном из дуканов на окраине города появился продрогший афганский подросток. Его обогрели, напоили чаем. Разговорившись, он упомянул о захваченных мушаферах. Уложив подростка спать, дуканщик быстро сообщил русским полученные сведения. Несколько пограничников, а это была их зона ответственности, во главе с подполковником, брат которого находился в числе похищенных специалистов, поспешили в дукан.

Квалифицированный опрос подростка позволил определить место – это было одно из ущелий горного района, где в глиняной хижине под охраной бандитов содержалось 15 пленных. Из рассказа мальчика следовало, что это место хорошо охраняется. На окружающих высотах располагались огневые точки бандитов. Медлить было нельзя. Естественно, никакой разведки, предварительной огневой обработки позиций мятежников не было. Пограничники сильно рисковали. Будь у бандитов хорошо налаженная охрана позиций и высокая боеготовность подразделений – эта дерзкая операция могла закончиться трагически. Однако ничего подобного у мятежников не оказалось. Место их дислокации находилось в 95 километрах к югу от Мазари-Шарифа, и, надо полагать, их никто не беспокоил, и они привыкли к этому. Десант пограничников явился для них полной неожиданностью. Как только один из двух вертолетов начал приземляться вблизи хижины, солдаты, не ожидая касания машины с землей, начали выпрыгивать из нее и, стреляя на ходу, побежали в сторону домика. Их заметили наши специалисты и охрана хижины. Двое из бандитов ворвались внутрь домика, но были остановлены одним русским, который схватил стволы автоматов и потянул их к себе. Грянули выстрелы, и наш специалист был убит. Воспользовавшись замешательством охраны, другие дружно навалились на стену с маленьким оконцем, вывалили ее наружу и побежали, как могли, навстречу своим. Вдогонку раздались автоматные очереди, и погибли еще два человека. И хотя огонь был не прицельным, бандиты тяжело ранили переводчика. Именно он оказался братом подполковника, находившегося в числе десанта.

С охраной мятежников вскоре было покончено, и солдаты с крайне истощенными советскими людьми быстро заняли места в вертолетах. Наши уже поднимались, и только тут опомнились бандиты. Началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия, в которой выделялись звуки крупнокалиберных пулеметов. Вертолеты ответили огнем. Но было уже поздно, смеркалось, в горах темнело быстро, и наши вертолеты, набрав высоту, улетели. К удивлению всех, никто из десанта, ни сами вертолеты не пострадали и благополучно возвратились в Мазари-Шариф. А тяжело раненный переводчик скончался во время полета на руках своего брата. Понесенные потери, конечно, омрачали результаты этой стремительно проведенной операции.

После оказания первой медицинской помощи 11 исхудавших, едва прикрытых лохмотьями советских людей, со следами побоев, покрытые струпьями от нанесенных ран, и 4 трупа были доставлены в термезский военный госпиталь.

В ходе последующих бесед со спасенными была восстановлена вся картина их похищения, содержания в плену, пыток и издевательств бандитов. Им предлагали принять ислам, выступить по радио от имени НТС с антисоветских позиций, что нашими специалистами было отвергнуто. Это еще больше озлобляло душманов. Для разжигания антирусских настроений среди местного населения наших специалистов, связанных между собой, водили по местным кишлакам, представляли их как преступников, врагов ислама. Находившиеся под давлением бандитов жители глумились над нашими людьми, били их палками, забрасывали камнями, наносили раны острыми предметами, плевали в лицо и всячески оскорбляли устно.

СОЮЗ «ПАРЧАМИСТОВ» И «ХАЛЬКИСТОВ» ОКАЗАЛСЯ НЕ ОЧЕНЬ ПРОЧНЫМ

После ухода из власти Б. Кармаля в стране наступил период относительной политической стабильности, хотя в целом НДПА испытывала определенную напряженность в работе из-за позиции обиженных «халькистов». Представителей этого крыла в партии «парчамисты» старались как-то сдерживать в служебном росте, тормозить их выдвижение на первые роли, особенно при расстановке кадров в вооруженных силах и других силовых структурах, что вызывало у них нарастающее недовольство. Зато средний и младший командный состав, а это 85 процентов, состоял преимущественно из «халькистов».

Как показала афганская действительность, такая обстановка не могла существовать долго. «Взрыв» уже зрел, и только своевременно полученные данные помогли избежать очередного путча.

Как-то начальник подразделения особого отдела, оперативно обслуживающего штаб армии, доложил мне о непонятных посещениях нашего командующего в позднее вечернее время командующим царандоя (милиция) Гулябзоем («халькист»). На следующий день – иного варианта не было – я спросил у В.П. Дубынина, с какой целью Гулябзой приезжает к нему в позднее время в закрытый гарнизон. Виктор Петрович подтвердил факт посещений, однако причина этих визитов ему также была не ясна. Гулябзой посидит, поговорит о пустяках, хочет сказать что-то еще, но затем замолкает и уезжает. Я заметил, что так продолжаться не может, гарнизон закрытый, и окружающие его генералы и офицеры не поймут своего командующего. Надо прямо спросить у Гулябзоя, чего он хочет. Во время очередного приезда главы царандоя Дубынин так и поступил. Тогда Гулябзой заявил, что он может навести порядок в Кабуле за один-два дня, но ему не понятно, какую позицию в этом случае займет 40-я Армия. Виктор Петрович, по его словам, ничего на это не сказал, решив посоветоваться.

Надо отметить, что царандой в то время представлял собой серьезную силовую структуру: хорошо вооружен, в том числе и тяжелым оружием, боеспособен, положительно проявил себя в боевых операциях; в нем было много «халькистов» (это особенно настораживало), которые, как и в армии, были недовольны кадровой политикой, проводимой «парчамистами» (Амин тоже был «халькистом», что привело к преследованию «парчамистов»). Признаться, такого поворота событий я не ожидал, думаю, командующий тоже.

Я невольно поднялся и стал ходить по кабинету, рассуждая вслух:

– Если дать шифротелеграмму на имя председателя КГБ СССР за двумя подписями… – Не останавливаясь, продолжал:

– Нет, так не пойдет. В Москве она будет размножена, о ее содержании будут знать не менее одиннадцати человек. От них узнает руководитель представительства КГБ СССР в ДРА, а от последнего – Наджиб. Начнутся массовые аресты «халькистов», возможно вооруженное сопротивление, прольется много крови, существенным резонансом отзовется и мировое сообщество. В довершении всего мы потеряем верного нам человека. Озвученный Гулябзоем замысел явно обсуждался среди руководства «халькистов», а это уже заговор… Сообщить генералу Варенникову мы также не можем. Как руководитель оперативной группы министерства обороны СССР он просто обязан реализовать эту информацию с тем же результатом – кровь и, как следствие, позор для 40-й Армии.

– Что же делать? – спросил Дубынин.

– У нас нет выхода, любой наш доклад приведет к трагическим последствиям. Поэтому в следующий приезд Гулябзоя ему надо твердо сказать, что если он вздумает исполнять свой план, то 40-я Армия сотрет его в порошок.

Я отдавал себе отчет в том, что не имею права выступать от имени 40-й Армии, а как должностное лицо обязан доложить о происшедшем в КГБ СССР. Да и характер и масштабы вероятных событий могли иметь государственное для нашей страны значение. Виктор Петрович ни разу меня не перебил и в ходе последующей встречи сделал так, как я посоветовал. Гулябзой сказал, что все понял, попрощался и уехал. Однако мы оба не поняли до конца, а что он понял? Тем не менее визиты этого заговорщика прекратились, но добрые отношения остались, и до конца нашего пребывания в Афганистане он в ситуациях, подобных этой, никак себя не проявлял. Я же был удовлетворен тем, что профилактическая беседа командующего достигла цели, хотя мысль, что я совершил рискованный поступок, долго не оставляла меня.

Этот довольно специфический эпизод моей службы в ДРА глубоко запал в мое сознание, и только по прошествии многих лет я решил рассказать о нем читателям.

Я знал всех командующих 40-й Армией. Кого-то из них уважал больше, кого-то меньше. Были и такие, к которым мое отношение было просто индифферентным.

Самые хорошие воспоминания я сохранил о генерал-лейтенанте Викторе Петровиче Дубынине (1943–1992). Высокий, подтянутый, коммуникабельный, отличный профессионал, по своим деловым и личным качествам он выгодно отличался от своих коллег. Дубынин активно участвовал в боевых действиях, несмотря на то что для этих целей у него был штатный заместитель. Виктора Петровича уважали не только офицеры, но и срочнослужащие. Это был настоящий боевой генерал, ставший впоследствии начальником Генерального штаба министерства обороны РФ, Герой России. В трудных ситуациях он не подставлял подчиненных.

Запомнился случай, произошедший на моих глазах во время Кундузской операции в 1987 г. В начале операции наша авиация, несмотря на проведенную накануне рекогносцировку, совершила ошибку, начав высаживать десант в точке, занятой мятежниками. К счастью, все обошлось благополучно, без потерь, но время начала боевой операции было сдвинуто. Эта задержка вызвала соответствующую реакцию вышестоящих начальников. Телефоны на командном пункте накалились. Дубынин с озабоченным лицом довольно сдержанно отвечал всем: «Поправим…» Конечно, ответственность за происшедшее лежала на командующем авиацией, находившимся в это время на командном пункте. Но Дубынин ни разу не обмолвился об этом, не сказал, что разберется с ним и т. д. Все недовольство звонивших он принял на себя.

Постоянные стрессовые нагрузки, вызванные военной обстановкой, иногда неоправданной гибелью военнослужащих в ходе боевых операций, которой, если действовать более разумно, можно было избежать, – а за жизни своих солдат он нес, в первую очередь, моральную ответственность, – а также отсутствие в письменной форме ряда указаний сверху, имеющих порой политическое значение, пошатнули здоровье Виктора Петровича Дубынина. Все это привело к серьезной болезни, за которой последовал его преждевременный уход из жизни. Вечная ему память!

После нашего возвращения домой отношения между «халькистами» и «парчамистами» обострились настолько, что Наджибулла арестовал ряд высших офицеров армии из числа «халькистов».

В этой ситуации министр обороны ДРА Шах Назар Танай предпринял попытку переворота с целью свержения Наджибуллы, однако она закончилась неудачей. И кто же, вы думаете, оказался ближайшим помощником Таная? Наш знакомый Гулябзой. Выходит, что ранее озвученные им намерения совершить переворот были далеко не случайными. Тем не менее скажем ему спасибо, что своими замыслами в то время он поделился с В.П. Дубыниным, а не с кем-то другим.

Я уже находился в Санкт-Петербурге, когда, узнав мой телефон в редакции, где были напечатаны мои статьи по Афганистану, на меня вышел бывший начальник управления кадров царандоя гражданин ДРА В. В ходе неоднократных встреч он показал себя ярым кармалистом. Характеризуя своего командира – Гулябзоя, он отметил его авантюризм, склонность к фракционной борьбе и оппозиционность к Наджибу. Как «парчамист» В. про заговор мог и не знать, по крайней мере, он ничего по этому поводу не говорил. Зато рассказывал про участие своего шефа в коалиции с Ш.Н. Танаем. Получив гражданство России, но не найдя работы, В. эмигрировал в одну из стран Европы.

ОРГАНЫ КГБ «РОДИЛИ» Б. КАРМАЛЯ, ОНИ ЖЕ ПОМОГЛИ ЕМУ УЙТИ НА ПЕНСИЮ

По долгу службы мне довольно часто приходилось летать вместе с маршалом Советского Союза С.Л. Соколовым, а затем генералом армии В.И. Варенниковым в гарнизоны ОКСВ в ДРА на самолете АН-26 и вертолетах. Неоднократно в таких полетах участвовали доктор Наджиб и начальник Первого Главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) В.А. Крючков. С Наджибуллой, в том числе и в новой для него роли генсека ЦК НДПА, я постоянно встречался на мероприятиях, посвященных годовщинам военной контрразведки, а также МГБ Афганистана и в штабе армии (дворец Тадж-Бек). Рослый крепыш, волевой, креативный, раскованный, с мужественной внешностью, он производил очень хорошее впечатление и выгодно отличался от Б. Кармаля. Не могу ничего подобного сказать о В.А. Крючкове. Его внешний облик не привлекал внимания, он производил впечатление человека замкнутого, неконтактного. Я почти всегда находился на аэродроме в Кабуле в группе встречающих Крючкова, приглашал его посетить особый отдел, особенно наш музей, однако он всегда отказывался по причине своей занятости. Сочтем это убедительным. Однако, даже находясь рядом со мной в вертолете, он ни разу не проявил интереса к делам особого отдела. Меня это крайне удивляло. Находясь по служебным делам в Афганистане, он был не просто начальником ПГУ, а являлся ответственным представителем КГБ СССР – и вдруг такое безразличие в отношении единственного военного контрразведывательного органа, находящегося в ДРА. В то же время более значимые лица, посещавшие Афганистан, – такие как заместитель председателя Совмина СССР В.С. Мараховский, председатель Комитета по внешнеэкономическим связям К.Ф. Катушев и другие, – находили время побеседовать наедине с начальником военной контрразведки, выслушать его точку зрения на обстановку в ДРА и узнать о стоящих перед особым отделом КГБ проблемах. Я считал это правильным и постоянно убеждался, что у всех у них было государственное мышление. И каждый из них, особенно заместитель министра иностранных дел Ю.М. Воронцов, оставили в моей памяти добрые воспоминания.