полная версия

полная версияЗаписки военного контрразведчика

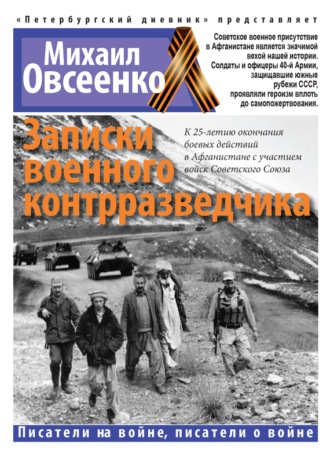

Весьма показательным в этом плане является факт инициативного письменного обращения к командованию около 20 тысяч срочнослужащих о задержке их увольнения из Вооруженных Сил до вывода войск. Это был конец 1988 г. Они справедливо полагали, что в боях гибли в первую очередь молодые воины как менее опытные. Эту особенность старослужащих солдат подтверждали и обычные боевые действия. Молодого необстрелянного солдата довольно часто, а в некоторых частях, как правило, в силу сложившейся традиции, старались прикрыть наиболее опытные. В некоторых частях эта преемственность соблюдалась постоянно. Не уважалась повсюду – трусость.

Между тем, вне боевых операций, в отдельных подразделениях отмечались иногда факты, когда солдаты, прослужившие год и более, демонстрировали свое превосходство над «молодыми», что выражалось в нарушении установленного порядка поведения в коллективе и других неуставных взаимоотношениях. Надо отдать должное непосредственным командирам, политработникам, которые контролировали подобные ситуации и жестко их пресекали, а также старались своевременно применять меры профилактического воздействия. И надо сказать, что такие случаи не определяли уровень дисциплины в войсках и степень боеготовности частей и подразделений.

В Афганистане не употреблялось слово «толерантность», поскольку для этого не было оснований. Приведу только один пример. При посадке вертолета в районе, контролируемом мятежниками, выпрыгнувший из него солдат, русский, подорвался на мине. На помощь ему, не ожидая других, первым бросился из вертолета офицер – военный контрразведчик, туркмен по национальности. К сожалению, стремясь оказать помощь солдату, он подорвался на другой мине и потерял ногу.

Да и в правительстве ДРА в качестве министров были представители разных национальностей, в том числе и таджики. Руководитель совета министров республики Кешманд представлял хазарейское национальное меньшинство. Некоторыми бандами, особенно в северных районах Афганистана, командовали выходцы из наших среднеазиатских республик.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ СВОЕЙ РОДИНЫ

Выше уже было отмечено, что военный чекист в боевой операции был не «смотрящим», а активным участником боевого процесса. Еще в сентябре 1982 г., когда я находился в особом отделе КГБ отдельной мотострелковой бригады под Джелалабадом, мое внимание привлек стройный и симпатичный оперативный работник с открытым и ясным взглядом. Это был капитан Васин. Его непосредственный начальник поведал один из боевых случаев и последовавшую за ним историю бюрократического характера.

До ее начала капитан Васин уже более тридцати раз участвовал в боевых операциях. В июне 1982 г. в ходе боев в Панджшере он заменил вышедшего из строя командира и взял на себя руководство батальоном. Поставленная задача была выполнена успешно и без потерь, за что не его начальником, а командиром бригады Васин был представлен к награждению орденом Красной Звезды, который он получил заслуженно и без проволочек.

А бюрократическая история выглядела так.

Однажды мотострелковый батальон сокращенного состава после нескольких дней участия в боестолкновениях с мятежниками в горной местности попал в тяжелые условия. Бойцы оказались у подножия горы, а противник – на господствующей высоте. Началось сильное огневое давление, появились раненые, личный состав залег.

Высоту надо было взять штурмом. Однако солдаты настолько устали, что даже реальная угроза смерти, нависшая над ними, если они останутся внизу, не могла вывести их из состояния апатии. Положение можно было исправить, если бы небольшая группа военнослужащих пробралась на высоту с другой, труднодоступной стороны и завязала там бой, что позволило бы остальным с наименьшими потерями занять позиции мятежников.

День близился к концу, оставаться на ночь внизу было нельзя, и командир это осознавал. Тогда, как часто бывает, он обратился к солдатам и офицерам, вызывая добровольцев для выполнения ответственного задания. Вызвался контрразведчик капитан Васин и два сержанта. Все пожелали им удачи. Прошло не менее полутора часов, и вот на высоте раздались автоматные очереди, а минут через двадцать все стихло. Личный состав батальона был в недоумении. Все стали вглядываться в сторону противника и вдруг увидели человека, который размахивал тельняшкой. В бинокль определили, что это капитан Васин. Солдаты воодушевились и спокойно, собравшись с силами, заняли злополучную высоту.

Все оказалось просто. Противник не ожидал появления русских с тыла. Не зная, сколько их, и опасаясь налета вертолетов, – в то время они были грозным для бандитов оружием, а ДШК были еще не везде, как не было и ПЗРК, – мятежники сочли целесообразным оставить свои позиции. Но и группа Васина израсходовала все боеприпасы, что могло закончиться для них трагически. Ракетниц у них не было, и, чтобы привлечь внимание своих, он вынужден был подать сигнал тельняшкой.

После этого случая командование бригады дважды представляло Васина к ордену Красной Звезды, и каждый раз вышестоящие чиновники из КГБ не давали ходу этим документам. Им было непонятно, как это рядовой оперработник заслужил два ордена. Командование бригады в конце концов махнуло рукой, заявив, что и в военной контрразведке нет порядка. Васин своим мужеством, волей и физической подготовкой практически спас личный состав батальона от методического обстрела мятежников. Он, конечно, переживал, однако новые боевые будни отвлекли его, и в 1983 г. он убыл в Союз по замене.

Я далек от того, чтобы поступок Васина соизмерять с подвигами других военнослужащих армии в Афганистане. Их было немало. Однако я с удовлетворением акцентирую на нем свое внимание, поскольку совершил его сотрудник особого отдела, и сделал он то, что не входило в его обычные функциональные обязанности.

Примеров самоотверженного поведения советских военнослужащих в той войне было много. Уверенные в том, что они защищают южные рубежи своей Родины, воины совершали достойные примера поступки. Проявления героизма, самопожертвования русских признавали и мятежники.

В 1985 г. в провинции Нангархар разведывательный батальон сокращенного состава вместе с оперработником старшим лейтенантом попал в засаду. Завязался бой. Силы были неравными. Бандиты наседали активно. Ответный огонь ненадолго останавливал их порывы. Старший лейтенант лично израсходовал около двух цинков патронов. В числе других был ранен. Боеприпасы были на исходе. Командир батальона вызвал огонь артиллерии на себя. Воздушные взрывы заставили душманов отступить от позиции наших воинов. Подоспевшие вертолеты обратили их в поспешное бегство. После выписки из госпиталя старший лейтенант докладывал о ходе данного боя лично автору этих строк. Лейтенант Кузнецов во время обходного маневра по блокированию кишлака с группой солдат попал в засаду превосходящих сил противника. Обеспечив огнем обход своему подразделению, отстреливаясь до конца, Кузнецов взорвал себя гранатой.

Лейтенант Демидов с небольшой группой солдат попал в засаду, устроенную крупной бандой. Офицер дал команду подчиненным отходить. «Отойдем вместе», – заявили они. «Вместе, значит, никто живым не уйдет. Отходите, это приказ, я их задержу». Взяв четыре гранаты, он огнем обеспечил отход своим солдатам. Четыре раза был ранен. Последней гранатой подорвал себя.

В 1984 г. в ходе Кунарской операции спас подчиненных и погиб сам капитан Перятиница.

11 июля 1985 г. в районе Герата подорвался на мине БТР. В ходе последующего жестокого боя в живых остались четверо. Кольцо окружения сжималось. Подрыв БТРа, гибель товарищей вызвали у них злость, которая была сильнее, чем чувство физической опасности. Не было и страха. Даже сознание трагического исхода не давало повода думать о своей обреченности, поэтому они яростно вели ответный огонь. Но их было четверо, а бандитов много. Напряженная стрельба с обеих сторон, сосредоточенность внимания на противнике не давали возможности даже переброситься словами о жизни, а вот нецензурная брань в отношении бандитов раздавалась постоянно. Она даже как-то разряжала драматическую ситуацию, но конец сопротивлению приближался.

– Командир, духи уже совсем близко, а у нас кончаются патроны.

– Экономить! Огонь вести строго прицельно. Положим как можно больше этих гадов. Сколько у нас гранат?

– Их уже нет, а духи лезут как тараканы (брань)!

Шеманский:

– Ребята, всем ясно, что отходить некуда. Сдаться живым – значит обречь себя на жестокие издевательства и мучительную смерть. Духи совсем озверели. Оставить по одному патрону. Всем застрелиться. Я стреляюсь последним. Прости меня, мама. Простимся и мы.

Все обнялись. Из-за шума стрельбы разговор был не тихий. Каждый выстрелил в себя, последним покончил с собой командир.

Эта трагическая ситуация произошла на глазах мятежников. Меньше чем через минуту они ворвались на позицию русских, где их встретила гробовая тишина. Противник, привыкший глумиться и над телами погибших, на этот раз был настолько поражен увиденным, что оставил мертвых в покое. Через некоторое время мятежники были сами окружены разведротой шурави. После непродолжительного сопротивления они сдались.

Допрос пленных велся работником особого отдела с участием командира роты. Они доложили по инстанции. Пленных сдали в местный орган безопасности.

19 декабря 1985 г. в ходе операции по блокированию в провинции Герат мятежники подбили три единицы бронетехники, из них один танк. На другой день эту технику эвакуировали, в танке оказался рядовой Поляк, считавшийся пропавшим без вести. Его пытались захватить мятежники, но не смогли из-за сильного огневого сопротивления. Тогда бандиты заминировали подходы к танку и вынуждены были уйти в связи с приближением группы наших солдат.

По-своему заслуживает внимания пример высокой ответственности со стороны срочнослужащих, о котором рассказал автору сам командующий армией. Во время операции в Алихейле противником был подбит танк, весь экипаж погиб, кроме командира машины старшего сержанта. Почти сразу же приземлился вертолет командующего. Старший сержант, находясь в возбужденном состоянии, после доклада попросил командующего разрешить ему довести танк до командного пункта. Тот не возражал и улетел на свой КП. Там через некоторое время командующий изъявил намерение побеседовать с командиром танка. Ему доложили, что водитель довел машину до командного пункта, заглушил ее, вылез и тут же, возле танка, умер. Оказалось, по данным врачей, что у старшего сержанта от взрыва мины были повреждены все внутренние органы.

Всех примеров не описать, нужна отдельная книга. Журналисты обычно избегают освещать эту сторону боевой жизни наших военнослужащих в Афганистане. А вот выявить какой-нибудь негативный фактик, притом рассматривать его отдельно, вне связи с обстоятельствами его совершения, – это они готовы. Они возводят такой случай в степень и преподают читателю как определяющий боевую жизнь и быт всех военнослужащих ОКСВ.

Либеральные демократы первых лет новой России, журналисты, не бывавшие в Афганистане и по сей день любят повторять чужие слова о кровопролитной войне, о жестокой мясорубке, якобы имевшей место. Судите сами, за десять лет боевых действий, по данным Генерального штаба министерства обороны СССР, погибло: рядовых – 11 381; офицеров – 1755, из них 2 генерала и один тяжело ранен. Всего 13 136 человек. Вместе с небоевыми потерями их количество составило 13 745 человек. Эта статистика показывает, что в процентном отношении число погибших офицеров превышает количество утрат из числа срочнослужащих. За это время погибло 16 военных контрразведчиков и 89 были ранены. В процентном отношении эти цифры сопоставимы с потерями из числа офицеров министерства обороны.

Кроме этого, в ходе боевых действий погибли 572 военнослужащих органов КГБ (пограничники) и 28 сотрудников министерства внутренних дел. Да, это невосполнимые утраты. За каждым из них стоят родные и близкие. Не для утешения, а для сравнения отмечу, что за две недели войны в Чечне погибало столько, сколько за один год в Афганистане.

Тяготы и лишения военной службы в Афганистане испытали на себе все военнослужащие – от солдата до генерала. Все они были воинами-«афганцами».

Так, погиб в сбитом и горящем вертолете генерал-майор П. Шкидченко. В горах Луркоха душманы изрубили на куски тело генерал-майора авиации В. Хохлова. Чудом остался жив после полученных серьезных ранений при падении сбитого бандитами вертолета командир 108-й МСД генерал-майор В. Скоблов. Я не упоминаю о ряде критических ситуаций, в которых оказывались командиры разных рангов и которые могли закончиться для них трагически. А сколько их преждевременно и не по возрасту умерло от полученных болезней, характерных для того региона, после возвращения домой! К сожалению, много.

За годы нашего военного присутствия в Афганистане 73 человека получили высшие награды – звания Героев Советского Союза, в том числе представитель военной контрразведки капитан Борис Иннокентьевич Соколов, оперативно обслуживавший разведбатальон. Около двухсот тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями СССР и Афганской республики.

Высокое звание Героя Советского Союза так просто не дают. Капитан Соколов вместе с командиром майором А.С. Аушевым превратили батальон в сплоченную боевую единицу, которая действовала всегда слаженно и эффективно. За успешное выполнение боевых задач, особенно в получении серьезных разведывательных данных, командир батальона был удостоен звания Героя Советского Союза. Уезжая на учебу в военную академию, он подарил капитану Соколову свою униформу, в то время еще не очень распространенную в войсках, на которой остался след от полученной высокой награды. Прощаясь с оперативным работником, он отметил, что эта униформа была для него счастливой, и пожелал Соколову, чтобы она оставалась такой же и на его плечах, а лучшим тому подтверждением будет то, когда рядом с первым отверстием на куртке появится второе – для Звезды Героя Советского Союза.

Естественно, все окружающие восприняли это как обычное доброе пожелание. Однако оно оказалось пророческим, и капитан Б.И. Соколов действительно получил это высокое звание. Он не стал использовать старую дырку на подаренной ему форме, а проделал новую.

Поскольку под солнцем Афганистана эта униформа порядком выцвела и поизносилась, а главное, что сам по себе данный случай является уникальным, работник кадрового аппарата майор Николай Алексеевич Трубников настоял на том, чтобы капитан Соколов отдал ее для хранения в музей особого отдела армии в качестве экспоната.

В 1986 г. музей посетил Руслан Султанович Аушев. Я в то время не знал, что это брат того командира батальона. Выслушав историю уникального экспоната до конца, Р.С. Аушев тактично заметил, что первым владельцем этой куртки был не он, а его брат. Вот такой редкий в военной жизни случай имел место в Афганистане во время нашего там пребывания. А тот факт, что капитан Соколов является единственным из чекистов, удостоенным этой высокой награды за боевые действия в Афганистане, еще более подчеркивает уникальность описанного.

АГЕНТЫ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦСЛУЖБ, ЖУРНАЛИСТЫ – ЧАСТЫЕ «ГОСТИ» БАНДФОРМИРОВАНИЙ

В рядах мятежников действовали иностранные советники, эмиссары антисоветских организаций, корреспонденты зарубежных агентств. Некоторые из них были убиты в ходе боестолкновений, часть арестована за шпионаж. Правительство республики после разбирательства, в порядке доброй воли, отправило их всех домой.

Назову только некоторых агентов иностранных спецслужб, занимавшихся также сбором сведений о войсках 40-й Армии. Это данные, которые сохранились в моих архивах. На самом деле их, конечно, было значительно больше.

Так, в июле 1981 г. на аэродроме Джелалабада был задержан гражданин Англии Томас Родней. В марте 1982 г. в Кабуле разоблачен агент американской разведки Ахмад Зай. В июле того же года задержан на аэродроме Кандагар агент военной разведки Пакистана Гулям Хазрат. В октябре 1982 г. на объединенном командном пункте ВВС-ПВО была вскрыта целая группа агентов бандформирований. В феврале 1983 г. в провинции Логар в ходе боевой операции задержан гражданин Франции Филипп Огайяр, действующий под прикрытием «Международной ассоциации медицинской помощи».

В сентябре 1984 г. в ходе боевой операции в районе Кандагара задержан француз Абушар Жак Мишель, корреспондент телепрограммы «Антенна-2». Он занимался сбором сведений о частях армии с начала 1984 г.

В сентябре 1987 г. в районе Шинданда задержан французский журналист Аллен Гийо, в походном рюкзаке которого находилась карта Афганистана со следами дырочек от иголки. При наложении этой карты на рабочую карту штабного офицера выяснилось, что наколотые точки полностью совпадали с местами расположения сторожевых застав в северной части Афганистана.

Не раз находились на территории ДРА в составе бандгрупп американец Фавсет и англичанин Стюарт Боудмен. Последний был убит при разгроме очередного каравана, пытавшегося вывезти в Пакистан около 2,5 тонны лазурита.

В 1985 г. в ходе боестолкновения с мятежниками погиб американский корреспондент Торнтон, а в 1986 г. убит представитель итальянского телевидения Полесел.

Надо отметить, что бандиты берегли своих иностранных советников. Главари лично отвечали за их безопасность, да и стоили они для мятежников дорого. При малейшей угрозе захвата их тут же выводили из опасной зоны, уносили и трупы убитых. Последних – по возможности.

В апреле 1987 г. были получены данные о нахождении иностранных советников на военной базе боевиков в одном из горных ущелий. Используя фактор внезапности, рота нашего спецназа захватила этот лагерь мятежников без потерь, однако бандиты успели вывести своих советников. Они настолько торопились, что советники оставили среди брошенных французских журналов и свои удостоверения личности с указанием своего гражданства. При обследовании базы в одном из помещений был обнаружен госпиталь, а рядом с ним – бордель. Позже выяснилось, что почти все женщины имели специальные наколки на лбу и являлись бывшими женами военнослужащих афганской армии, насильно уведенными в горы.

Среди командиров отрядов мятежников были этнические туркмены, таджики и узбеки. Общность языка и веры позволяла им быстро устанавливать контакты с нашими солдатами из среднеазиатских республик. Военные чекисты учитывали и этот аспект, несколько сместив акценты в контрразведывательной работе в вопросах ограждения наших военнослужащих от вербовочных и других враждебных устремлений противника. Так, эмиссар контрреволюционной организации Ахмат при встречах обрабатывал рядового Т., туркмена по национальности, с позиции исламского фундаментализма, после чего за 50 тысяч афганей (местная валюта) предложил ему сотрудничать с мятежниками.

Отдельные негативные факты были зафиксированы и со стороны молодых офицеров-таджиков, призванных из запаса и используемых в качестве переводчиков. Например, лейтенант М. из разведотдела армии, по данным особого отдела КГБ, ратовал за создание «Великой исламской империи», сочувственно относился к банддвижению. С учетом этого при проведении чарикарской боевой операции в оперативную группу разведотдела был включен переводчик из военной контрразведки. Знание им афганского языка не афишировалось. При допросе двух захваченных в плен боевиков выступавший переводчиком М. скрыл от руководства группы принадлежность их к банде. Этот прием использовался русской военной разведкой еще в начале ХХ в. на Дальнем Востоке, когда в качестве переводчиков использовались китайцы, знавшие японский язык.

Чтобы у читателя не сложилось превратного представления о военнослужащих из среднеазиатских республик, приведу еще один пример из многих имевших место в Афганистане, свидетельствующий о находчивости, смелости и терпении таджика.

Как-то летней ночью боевое охранение 101-го МСП обнаружило и задержало вблизи боевой техники неизвестного афганца. Для его допроса был приглашен и оперработник И.Ф. Артемьев. На вопросы задержанный не отвечал, он только шептал молитву – и так целый день. До этого при осмотре врач обнаружил на его правом плече следы от стрельбы из автомата. До принятия решения афганец был посажен в яму (обычное полевое сооружение глубиной до 3 метров, шириной – до 2 метров для содержания арестованных, пленных и т.д.).

В тот же день капитан Артемьев встретился со своим источником Джамалом, таджиком по национальности, и рассказал ему о задержанном. Джамал сразу же предложил посадить его в эту же яму на всю ночь как наказанного за нарушение воинской дисциплины, что и было сделано.

Арестованный, восприняв нашего солдата как обиженного, да еще единоверца, постепенно проникся к нему доверием и договорился до того, что предложил вместе с ним убить часового и совершить побег, обещая «товарищу по несчастью» хорошую жизнь в Пакистане. Оказалось, что он является выходцем из этой страны, а в настоящее время – член отряда Туран Исмаила. В Герат прибыл с целью сбора сведений о расположении складов с оружием и боеприпасами, ГСМ, режиме их охраны.

Полученные данные душманы планировали использовать для нападения на пост, когда основные силы будут задействованы на боевых операциях. И на самом деле, при выходе полка на боевые операции на месте оставались только подразделения обеспечения, что делало весьма уязвимыми все охраняемые объекты части. На следующий день бандит был передан службе безопасности провинции Герат. Джамал же был награжден медалью «За боевые заслуги».

Кабул как центр Афганистана находился в фокусе внимания иностранных разведок и бандформирований. Особенно активно проявляли себя спецслужбы США и Пакистана. Последние вообще вели себя в соседней стране как дома. Эмиссары А. Шаха и Х. Гульбеддина больше других оппозиционных партий уделяли внимание своей столице, особенно партийному и государственному аппарату, министерству обороны и другим силовым структурам, не пренебрегали при этом и более мелкими по значению организациями. Так, одним из наиболее привлекательных объектов вербовок в качестве агентов были владельцы торговых точек (дуканов). Пользуясь весьма удобным прикрытием, они вели себя свободно при общении с русскими: военнослужащими, служащими Советской армии, женами наших военных и гражданских советников, проживающих в Кабуле. В дуканах были товары, которые являлись дефицитными в магазинах Военторга или вообще их там не было (Военторг обслуживал только военнослужащих и служащих ОКСВ).

При внимательном отношении к своим покупателям, вежливости в обращении, услужливости, определенных скидках на интересующие русских товары с ними устанавливались и особые отношения. При умелом ведении разговоров, даже на общие темы, они получали и какую-то информацию, нужную для изучения конкретного лица на предмет установления с ним более доверительных отношений, а затем и возможных вербовок.

Как-то особым отделом ВДВ был взят в разработку дуканщик, проявлявший повышенный интерес к одному офицеру соединения. Он спрашивал, часто ли тому приходится участвовать в боевых действиях, велики ли при этом потери и о прочих деталях армейской службы. Не получая никакого противодействия со стороны нашего офицера, дуканщик стал более откровенно его обрабатывать. Сначала «прикармливал», потом более открыто стал говорить о трудностях военной службы, об отсутствии ходовых товаров в советских магазинах и их достаточности в Пакистане, где жить можно намного лучше.

Одну такую беседу записали на магнитофон и направили запрос афганским коллегам. Последние ответили оперативно: «Интересующее вас лицо является агентом Ахмед Шаха Масуда… Направлен в Кабул для проведения вербовочных операций в отношении советских граждан».

В целом афганцы охотно шли на контакты с советскими военнослужащими. При этом нашей контрразведке проще было общаться с теми военными, которые обучались в Советском Союзе и знали русский язык. Среди них и других местных граждан были люди – и их было большинство, – которые искренне верили нам и считали, что Советский Союз является для них единственной страной, способной оказать помощь афганскому народу в построении демократического государства и создании лучшей жизни.

В целом, к этому дело и шло…

Я хочу остановиться на одном из имевшихся у нас таких людей – молодом офицере Генерального штаба Национальной народной армии ДРА под псевдонимом «Патриот». Он учился в СССР и проникся близкими к нам убеждениями. Связь с нашей контрразведкой воспринимал как необходимое для него и его страны дело. Естественно, он располагал важной информацией. Кроме этого, он выявлял каналы утечки данных из своего штаба о спланированных совместно с частями 40-й Армии боевых операциях и устанавливал причастных к этому лиц. (Надо сказать, что этот вопрос был для нас и армии ДРА больным. Так, с серьезными последствиями такого предательства части 40-й Армии столкнулись в 1984 г. в Панджшере.)

«Патриот» под контролем военной контрразведки установил контакт с представителями пакистанских спецслужб, что позволило нам дополнительно получать данные о конкретных устремлениях этого спецоргана и иногда снабжать его дезинформацией. Встречи с ними проводились только в ночное время. Это был пример сотрудничества на идейной основе. Начавшийся вывод наших войск свернул нашу работу с «Патриотом», а также со всеми другими источниками Афганистана.