полная версия

полная версияЗаписки военного контрразведчика

Если бы США действительно были заинтересованы в прекращении братоубийственной войны в Афганистане мирным путем, что естественно для цивилизованных стран, они бы также выступили в поддержку новой политики, чем способствовали бы спасению тысяч мирных жителей. Однако оказалось, что американцам этого не надо. Первые положительные результаты новой политики заставили их принять срочные меры по ее нейтрализации. В целях эскалации военных действий они, наоборот, активизировали контрреволюционную пропаганду, в том числе по дискредитации политики национального примирения, разложению государственных и военных органов ДРА, ужесточили ее характер.

Вместе с Саудовской Аравией, другими арабскими странами, Японией и Китаем США влили в банддвижение 2 миллиарда 85 миллионов долларов. В срочном порядке они дополнительно направили сюда большую партию современного вооружения, в том числе ракеты «Блоупайп» и «Стингер» (соответственно английского и американского производства).

Указанная материальная помощь позволила оппозиции увеличить количество учебных центров и пунктов подготовки мятежников до 212, из них 178 находилось в Пакистане и 34 в Иране, с общей пропускной способностью до 75 тысяч боевиков в год. Подобные пункты имелись в арабских станах и даже в Западной Германии.

По данным справки к докладу на комиссии ЦК КПСС 1987 г., на территории ДРА действовало в то время 4129 отрядов и групп, насчитывавших 149 960 мятежников, из них активных банд – 1586, численностью 58 100 человек. Все это снова привело к усилению банддвижения. Возросла и частота обстрелов советских частей и подразделений. Так, за восемь с половиной месяцев 1987 г. зафиксировано 1250 огневых налетов на гарнизоны и посты, что в три с половиной раза превысило уровень 1986 г. Количество обстрелов афганских войск и административных центров составило 6790, что в 2,3 раза больше, чем годом раньше. Продолжались диверсии на коммуникациях и теракты против представителей госвласти, советских и афганских военнослужащих.

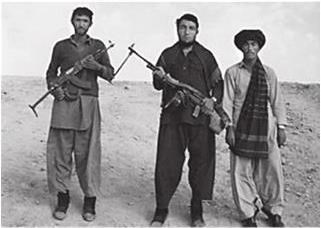

Новая фаза активизации боевых действий мятежниковСледует отметить, что в последние годы нашего присутствия в Афганистане значительно вырос и военный профессионализм мятежников. Они стали уделять больше внимания разведке, в том числе и агентурной, более выверенной стала и вербовочная деятельность. Так, например, в 1985 г. на авиабазе Шинданд с помощью внедренной туда агентуры бандиты за одну ночь вывели из строя 23 боевых самолета афганских ВВС. Из них 18 было уничтожено полностью.

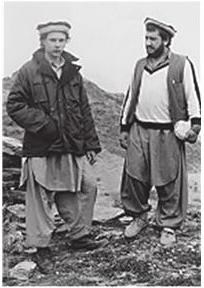

Мятежники. Кандагар, 1985 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Приведенные мною цифры, свидетельствующие об усилении интенсивности боевых действий мятежников, впечатляют именно сейчас. А в то время, когда я находился непосредственно в обстановке постоянной напряженности, мы не обращали внимания на изменение военной ситуации. Никакого чрезвычайного положения не было, темп обычной жизни не менялся. Боевые операции афганских войск с участием советских подразделений были такими же эффективными, как и прежде. Мятежники несли большие потери, но они быстро «латали свои дыры» за счет поступления боевиков из Пакистана и Ирана и мобилизации крестьян кишлачной зоны. В городах и уездных центрах, контролируемых государственной властью, сохранялся тот же порядок жизни и работы. Правда, из-за появления в бандах новой партии ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) потолок летательных аппаратов поднялся до высоты 1500 метров.

Отмеченные выше факты перехода мятежников на сторону государственной власти имели место и в первые месяцы 1988 г. Несмотря на несогласие с политикой национального примирения со стороны наиболее непримиримых руководителей оппозиционных партий в Пешаваре, у части главарей мятежных отрядов стали появляться сомнения в отношении целесообразности продолжения войны. Обнажились политические и религиозные расхождения и в самой оппозиции. Надоела эта война и Пакистану, на территории которого находились основные базы мятежников и большое количество беженцев.

Структурный состав бандитских отрядов и группКак показала практика и анализ основных аспектов войны в Афганистане за десять лет, личный состав бандформирований представлял собой сборище лиц разных убеждений:

– сознательно вставшие на путь вооруженной борьбы против центральной власти и наших войск. Это были, как правило, зажиточные крестьяне и духовенство. Их прослойка была весьма незначительной;

– насильно мобилизованные в банды крестьяне кишлачной зоны. Они вынуждены были воевать, боясь расправы с их родственниками со стороны исламских комитетов и радикальных исламистов;

– значительная часть афганцев, пополнявшая ряды бандитских отрядов в целях заработка;

– афганцы из числа беженцев в Пакистане и Иране. Из-за безысходности своего положения они были основным источником мобилизационных ресурсов для мятежников. Другого пути кормить свои семьи у них не было.

Руководителями банд были местные помещики, муллы, ростовщики, а то и просто авантюристы, далекие от простого народа, для которых война, неважно против кого, была обычным и доходным делом.

В последние годы противник стал создавать вербовочные ситуации в отношении отдельных наших офицеров. Некоторые из них пресекались, другие развивались под нашим контролем.

Особую озабоченность у военных контрразведчиков вызывало стремление мятежников, спецслужб Пакистана и Ирана проникнуть в агентурную сеть разведцентра центрального подчинения, но оперативно нами обсуживавшегося.

Немало агентов спецслужб Пакистана из числа негласных источников оперативно-агентурных групп этого подразделения на периферии, особенно в Джелалабаде, были арестованы. Выявлялась агентура и А. Шаха из числа источников непосредственно разведцентра.

После объявления Афганистаном политики национального примирения с ним периодически встречались офицеры разведывательного центра. Поскольку эти контакты были не санкционированы, военная контрразведка обратила на это внимание, после чего последовало соответствующее разбирательство и приняты определенные санкции в отношении двух офицеров разведцентра.

МЫ НЕ МОГЛИ ПОБЕДИТЬ НАРОД, ПОТОМУ ЧТО ПРОТИВ НЕГО НЕ ВОЕВАЛИ

Иногда приходилось слышать упреки в адрес военнослужащих, что они воевали против народа и не могли его победить. Это конъюнктурное в политическом отношении утверждение. Выше уже говорилось о кишлачной зоне, о том, что она собой представляет и какую часть этой территории контролировали бандформирования. В силу труднодоступности большинства районов, их отдаленности и отсутствия в них какой-либо инфраструктуры размещать там воинские гарнизончики было нецелесообразно, да и проблему их снабжения путем использования ишаков не решить. А главное, где же взять такое количество войск? Мобилизационные ресурсы республики коекак справлялись с задачей укомплектования тех вооруженных сил, которые у них имелись. Да и возможная дислокация в тех районах небольших блокпостов центральной власти приводила бы к их трагическому исходу.

Типичный кишлак в горном районе Афганистана (Из архива М.Я. Овсеенко)

Проживающие там безграмотные крестьяне фанатично преданы своей вере и добросовестно соблюдают законы шариата. Воевать с ними означало наносить бомбоштурмовые удары по кишлакам, что приводило бы к уничтожению, в первую очередь, мирного населения на большой территории, как это делали американцы во Вьетнаме. Другое дело, когда, прошедшие курс обучения в специальных лагерях подготовки боевиков, они уже представляли собой воинское формирование и в ходе боевых действий получали адекватную реакцию правительственных войск.

Расстановка и использование подразделений ОКСВ в ДРА свидетельствуют о том, что 40-я Армия с самого начала не предусматривала кого-то победить. Этот факт отметил в своих мемуарах и бывший командующий армией Б.В. Громов. Советские войска были рассредоточены по десяткам гарнизонов, более шестистам сторожевым заставам и постам вдоль основных транспортных магистралей. Это привлекало мятежников для проведения диверсионно-террористической деятельности. В связи с этим из 133 батальонов и дивизионов, входящих в состав ограниченного контингента советских войск, 82 выполняли охранные функции.

Об охране ряда важных объектов непосредственно Афганистана заботилось само правительство страны. Например, линия электропередачи, питающая электричеством столицу, охранялась одним из племен. Их службу оплачивало государство.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, ОРГАНИЗОВАННАЯ США

Необъявленная и жестокая информационная война, которую развязали США и другие страны, была направлена прежде всего против советских войск с целью подрыва морально-боевых устоев личного состава ОКСВ в ДРА. Активно проявляли себя НТС (Народно-трудовой союз), ОУН (Организация украинских националистов), Антибольшевистский блок народов, Интернационал сопротивления, Комитет по спасению пленных в Афганистане, Толстовский фонд, Дом свободы. Многим контрразведчикам хорошо известны некоторые активисты этих организаций: Ольга Свинцова, Людмила Торн, Фатима Салказанова, лорд Бетелл, Рыбаков, Щетинский и ряд других. Последний известен автору этих строк еще с Дальнего Востока, когда тот проходил срочную службу в одной из частей Приморского края и попал в поле зрения особого отдела КГБ. Его отец был художником, эмигрировал во Францию, туда же уехал и сын.

В руководство Интернационала сопротивления с 1983 г. входили Солженицын, Кузнецов, Максимов, Буковский и другие. Под эгидой перечисленных выше враждебных организаций Западом были созданы новые: Фонд имени Александра Герцена, Фламандский комитет, Комитет за свободный Афганистан, Федерация американо-афганских действий, «Врачи без границ».

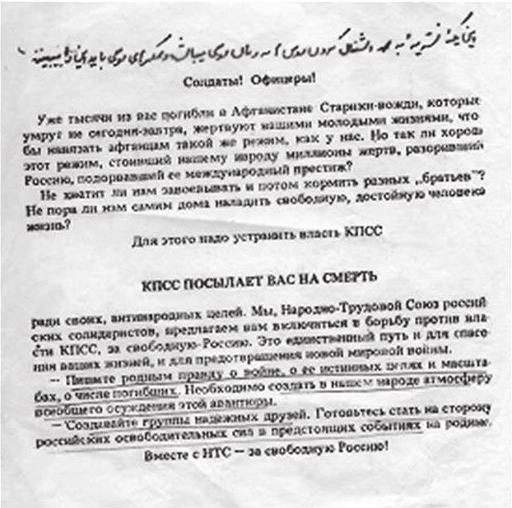

Листовка НТС (Из архива М.Я. Овсеенко)

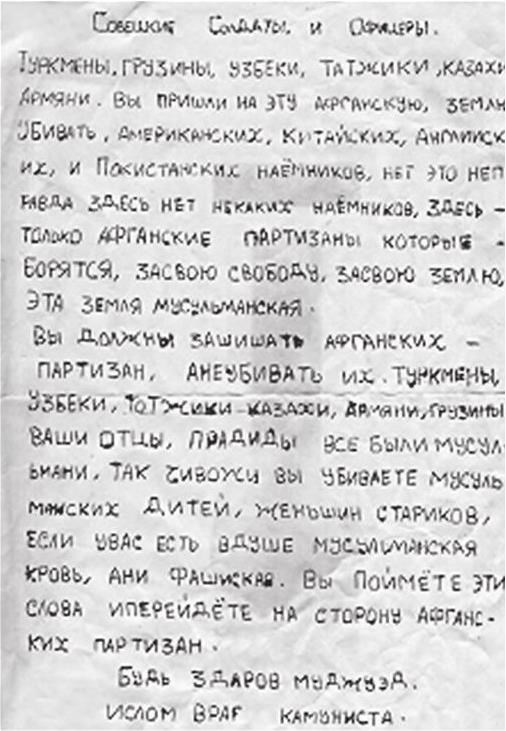

Листовка мятежников (Из архива М.Я. Овсеенко)

Военный отдел НТС готов был платить главарям банд по 15 тысяч марок за каждого советского солдата, если его удавалось вывезти на Запад. При этом интерес для НТС представляли здоровые пленные при условии последующего их использования во враждебных целях.

Только одних листовок антисоветского характера, особенно Народно-трудового союза, других подобных организаций, бандформирований, исполненных от руки, в окружении наших войск разбрасывалось тысячи штук. Изменилась и тактика их распространения. Если в 1980-1981 гг. листовки разбрасывались преимущественно в окружении советских военных объектов, то в последующие годы нашего нахождения в Афганистане противник стремился повысить надежность их доведения до советских военнослужащих путем личного вручения в процессе контактов, подбрасывания непосредственно в наши транспортные средства и на территорию военных объектов. При разгроме одной из баз мятежников было обнаружено более пяти тысяч спичечных этикеток с карикатурными лозунгами антисоветского содержания. Вместе с ними были и разного рода брошюры, красочно оформленные буклеты, спички с соответствующими этикетками.

Во Франции был изготовлен миллионным тиражом фальсификат газеты «Красная звезда», также распространенный в Афганистане. В телевизионной передаче по НТВ 13 января 2013 г. о гибели в Голландии российского гражданина Далматова прошел сотрудник организации «Врачи без границ» С. Шустер, который, согласно этому ролику, имел прямое отношение к изданию в Париже указанного фальсификата. В массовом количестве, бесплатно и по бросовым ценам, распространялись наркотики. Имел место факт засылки в большом объеме магнитофонных кассет «Общероссийского монархического фронта». И где его откопали?

Объем вещаний радиостанций «Голос друзей из Исламабада», «Свободный Кабул», «Свободный Афганистан», «Свободная Украина» достигал 60 часов в сутки.

Надеюсь, читатель убедился, какие мощные силы и средства были задействованы для разложения личного состава наших войск. Должен отметить, что эффективность всех этих мер была эфемерной. Тем не менее, отдельные их мероприятия следует взять на вооружение. Закономерен вопрос, а что мы предпринимали в ответ? К сожалению, почти ничего. Фокус внимания отделов наших соединений по спецпропаганде был направлен в другую сторону.

Второй справа тележурналист Михаил Лещинский. В центре советник афганской военной контрразведки генерал-майор А.В. Новожилов и М.Я. Овсеенко (справа)

В Кабуле я был знаком и часто видел только одного постоянного журналиста – Михаила Лещинского, который был ограничен в своих действиях и правах. Ничего о так называемой афганской оппозиции, находившейся в Пакистане, о том, что она собой представляет, о вмешательствах внешних сил во внутренние дела ДРА, о подчиненных им бандформированиям на территории Афганистана, об их тактике, обращении с пленными советскими и афганскими военнослужащими и о многом другом не сообщалось. Не появлялись статьи и о наших солдатах и офицерах, не рассказывалось о выполнении ими своего военного и гражданского долга, о гуманитарной и экономической помощи мирному населению, оказываемой шурави. Наш народ не знал ничего этого. У нас «все секретно и ничто не тайна».

Все было отдано на откуп иностранным корреспондентам, находившимся в бандах мятежников. Именно они формировали мнение народов западных стран о «хороших моджахедах» и «плохих русских». Беда заключалась в том, что, вернувшись на родину, наши воины убедились в принятии на вооружение либеральными демократами и чиновниками всей этой черной западной пропаганды, ибо ничего другого о войне в Афганистане они не знали.

Правда, отдельные помпезные сценки передавались в Союз. Мне известна одна их них, потому что касалась меня лично. Как-то во дворце Тадж-Бек командование принимало делегацию руководящего состава ЦК НДПА и Правительства Афганистана. После их встречи, с соблюдением всех процедурных правил, все вошли в здание, а я что-то замешкался. Неожиданно поступило сообщение о том, что к штабу подъехал премьер-министр Султан Али Кешманд. Никого из должностных лиц рядом не оказалось. Мне пришлось снова построить почетный караул и принять другие необходимые меры по организации его встречи. Я не придал этому значения, но оказалось, что этот эпизод передавался по центральному телевидению, о чем я узнал по телефону.

А вот всем известный писатель Александр Проханов был в Афганистане, и не просто в качестве обыкновенного визитера, который, побеседовав с личным составом какой-либо части, тут же отправлялся обратно в Союз. Проханов занимался своей работой, находясь в составе рейдового батальона, непосредственно участвовавшего в ходе боевых действий.

О прибытии писателя в Шинданд особый отдел армии поставил в известность контрразведывательный орган дивизии, при этом были даны и соответствующие рекомендации.

Перед выходом части на боевую операцию, в которой, как обычно, принимал участие и оперативный работник капитан Владислав Михайлович Иванычев из Ленинграда, его начальник рассказал ему, что в составе рейдового батальона будет находиться писатель из Москвы – Александр Проханов. «Обеспечение его безопасности поручается вам». Иванычев возразил: «У меня есть свои обязанности. Не лучше ли будет, если его будет опекать любой другой офицер батальона?» – «Вот вы им и будете. Это довольно деликатное дело. А о том, что вы чекист, пока забудьте и предупредите об этом окружающих вас лиц. Зная, что рядом с ним обычный офицер полка, писателю будет спокойнее, ничто его не будет сковывать. Кроме того, создайте все условия свободного, но безопасного общения писателя с личным составом, постоянно находитесь рядом, особенно в боевой обстановке. И сделайте так, чтобы солдаты и офицеры вели себя поприличнее. Это имидж не только полка, но и 40-й Армии в целом». Иванычев ответил, что постарается выполнить задание.

Личный состав отделения вместе с Прохановым и Иванычевым погрузился в БТР и в составе колонны двинулся в назначенное место. В ходе боестолкновения с мятежниками Проханов общался с солдатами и офицерами, не боясь неутихающей стрельбы со стороны противника. В процессе боя находился в яме (вместо окопа), по ходу сообщения перемещался от одного взвода к другому, стараясь соблюдать обычные в таких случаях меры безопасности, беседовал с солдатами во время пауз, когда стрельба ослабевала. В напряженные минуты боя внимательно наблюдал за их действиями и постоянно делал пометки в своем блокноте.

При смене огневой позиции БТР, в котором находились Проханов и Иванычев, попал в засаду, как это порой случалось в условиях войны. Находившиеся внутри машины открыли плотный огонь по бандитам. В какой-то момент капитан Иванычев забеспокоился: а как же его подопечный? Наверное, лежит на полу, прикрыв голову руками? Оглянулся. Писатель сидел прямо, лицо сосредоточено, страха не испытывал и что-то опять писал в блокноте.

После благополучного выхода из боя Иванычев поинтересовался у Проханова, что тот писал. Писатель пояснил, что ему нужно было прочувствовать состояние солдат в такой сложной ситуации, увидеть воочию и запомнить их поведение, умение держать себя, выражение их лиц, чтобы затем правдиво описать. Вот тогда-то Иванычев, по его собственным словам, проникся к нему глубоким уважением, назвал про себя человеком с большой буквы, с которым можно смело идти в разведку. Этот эпизод, как и последующие контакты с Прохановым, пока тот находился в полку, глубоко запал, как отмечал Ивынычев, в его душу. Он до сих пор сохранил о писателе добрые воспоминания.

О РОЗЫСКНОЙ РАБОТЕ

Одной из функций военной контрразведки в Афганистане являлась розыскная работа. Объединяющим звеном, организатором и участником основных чекистских мероприятий было специальное подразделение особого отдела армии. Его успешная работа была возможной при едином централизованном руководстве войсками, что имело место в ДРА. Деятельность этого небольшого коллектива охватывала политические, социальные и гуманитарные аспекты.

Из числа нескольких задач данного подразделения наиболее важной являлся розыск и освобождение советских военнослужащих из плена независимо от причин, в силу которых они оказывались в плену у мятежников. Большое внимание уделялось поиску местонахождений пропавших без вести (в списке таких значилось 311 человек). В случае гибели некоторых из них принимались меры для установления достоверных данных об их смерти и местах захоронений. Люди в погонах знают, что значит быть без вести пропавшим. Особенно остро это ощущают их родные и близкие. Были получены сведения о нахождении пленных в Пакистане и Иране с указанием их фамилий. После возвращения наших войск из Афганистана 21 человек из числа без вести пропавших осел на постоянное жительство в США, Канаде, Франции, Германии и Швейцарии. Несколько солдат обзавелись семьями и остались жить в Афганистане.

До 1989 г. из бандформирований сотрудниками спецподразделения было выведено 88 советских военнослужащих. Восемь из них, как показала проверка, были завербованы иностранными спецслужбами и выведены по каналу обмена, чтобы затем убыть на территорию СССР для выполнения разведывательных заданий.

В отдельных случаях при помощи проверенных источников из числа местных жителей удавалось устанавливать контакты с некоторыми нашими пленными для решения оперативных задач, в том числе по их освобождению. Наряду с этим до них доводилось, что после вывода их из банд им не грозит уголовное преследование.

Уместно заметить, что за весь период нашего военного присутствия в Афганистане не было ни одного факта, о чем я ответственно заявлю, когда бы наш военнослужащий оказался у мятежников по политическим мотивам.

Некоторые из пленных, будучи вынужденными принимать участие в боевых действиях на стороне бандитов, делали это в случае боестолкновения с частями национальной народной армии ДРА, а также бандформированиями иной партийной принадлежности.

Однако были и исключения, когда наш военнослужащий вопреки своим планам становился главарем банды. Так, попавший в плен лейтенант Казбек Удалов в 1985 г. в интервью французскому телевидению в Пакистане заявил, что против своих воевать никогда не будет. Тем не менее под давлением обстоятельств личного порядка изменил свое решение и возглавил отряд мятежников.

Обстановка иногда диктовала необходимость личных встреч сотрудников спецподразделения непосредственно с главарями банд, исключая непримиримых. Такие встречи, во избежание предательства, засады и захвата в плен, тщательно готовились. На этих встречах речь шла, как правило, либо о выкупе нашего военнослужащего, либо об обмене его на лиц, интересующих мятежников: бандитского авторитета, захваченного иностранного советника, чаще всего арабского происхождения, и др. При этом помощь деньгами, личным составом оказывало командование. По моральным соображениям оружие не предлагалось.

Каждая операция по освобождению из плена конкретного военнослужащего растягивалась по времени и занимала иногда несколько месяцев. Сначала нужно было установить банду, где содержался наш воин, получить на главаря характеризующие его данные, выяснить, есть ли у него родственники и где они проживают, и другие сведения о его личности, если они имелись у афганских коллег.

Арабский советник (в центре), предназначенный для предстоящего обмена на пленного советского офицера. Справа начальник спецподразделения майор Веселов. Кандагар, 1988 г.

В основном эти вопросы решались через местные органы МГБ, знающие оперативную обстановку в своих провинциях. Почти всегда находился кто-то из местных жителей, знающий главаря, – лучше, если он являлся источником спецслужб. Довольно часто привлекались старейшины ближайшего к банде кишлака. После анализа полученной информации принималось решение о встрече нашего «доброхота» с главарем. Решающим фактором являлся подготовленный для обмена субъект, который должен был заинтересовать руководителя банды. Обычно таковыми были близкие родственники, авторитеты исламских комитетов или оппозиционной партии, которым был подчинен главарь или члены его отряда.

Первые встречи людей местных спецорганов, если они знали главаря лично, часто происходили непосредственно в банде, а последующие, особенно на заключительном этапе, тем более в присутствии нашего сотрудника, осуществлялись на нейтральной территории или в кишлаке под гарантию старейшины. Не было факта, когда договаривающиеся стороны приходили к согласию с первой встречи.

В этой обстановке сотрудники спецподразделения проявляли терпение, выдержку и настойчиво искали другие пути решения поставленной задачи. Важным элементом было согласование всех деталей обмена, определения его места, количества задействованных лиц с каждой стороны. Мы при этом должны были продумать вопросы собственной безопасности.

Захваченный в плен рядовой 40-й Армии Янин (слева), подлежащий обмену на брата главаря банды Хаятулло (справа), приговоренного к смертной казни. Провинция Кундуз, 27 февраля 1988 г. (Из архива В.В. Кеза)

Каждый факт освобождения из плена наших военнослужащих заслуживает внимания из-за своей уникальности. В качестве примера приведу вывод из банды рядового бригады Спецназ Янина11, белоруса по национальности. Рота Спецназ возвращалась с боевой операции. Янин отошел в сторону от своей группы солдат, чтобы утолить жажду из ручья, поросшего кустарником. Нагнувшись, он получил удар по голове и потерял сознание. Его отсутствие заметили не сразу, и, к сожалению, бандиты успели его утащить. Через местные органы безопасности была установлена банда, похитившая нашего рядового. Афганские коллеги нашли двух источников, знавших ее главаря. Для ведения предварительных переговоров они были направлены в эту банду. Данные агенты МГБ ДРА проделали большую работу, хорошо себя зарекомендовали, в связи с чем были использованы в качестве участников самого обмена.

Вначале командир отряда мятежников Хаятулло запросил десять заинтересовавших его боевиков. Конечно, если бы они находились под нашей юрисдикцией, не было бы и вопросов. Но они являлись гражданами другого, хотя и дружественного нам, государства и содержались в его тюрьмах. Через МГБ ДРА нашли у Хаятулло брата, деятеля оппозиционной партии, приговоренного за совершенные преступления к смертной казни.