полная версия

полная версияЗаписки военного контрразведчика

Указанная активность мятежников фиксировалась довольно часто, включая малые и большие схватки.

Отсутствие единства, согласованной стратегической линии в борьбе с правительством в Кабуле и советскими «оккупантами», общих национально-государственных интересов, разноречивость во взглядах на будущий характер исламского государства постоянно вызывали у американцев неудовольствие. Распылялись денежные средства, часть их уходила «неизвестно куда», и отодвигалась победа. Утекало время, а с ним и деньги. Навести порядок среди оппозиционеров, тем более объединить их, они так и не смогли. Если и можно назвать их оппозицией, то весьма условно.

Для большинства крестьян кишлачной зоны, контролируемой мятежниками, особенно находившихся в лагерях для перемещенных лиц в Пакистане, Иране, оплачиваемое участие в банддвижении являлось вынужденной необходимостью, которая позволяла им выживать. И не за веру свою они воевали – на их веру никто не покушался.

Характерен в этом плане ответ уволенного в запас военнослужащего афганской армии, ожидавшего в числе других сослуживцев рейса из Кабула в Кундуз. На вопрос члена Военного совета 40-й Армии, чем они будут заниматься дома, один из них ответил: «Жениться надо, а денег нет. Пойду в банду, чтобы заработать». Он не сказал – к моджахедам, а употребил обычное слово – банда. Только что в них стрелял, а теперь готов стрелять в тех, с кем служил. И ничего странного в этом он не видел, иначе не озвучил бы свое намерение. Простая аморфность.

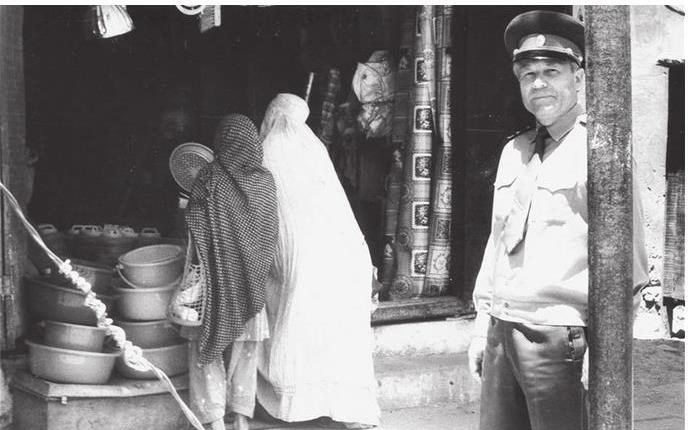

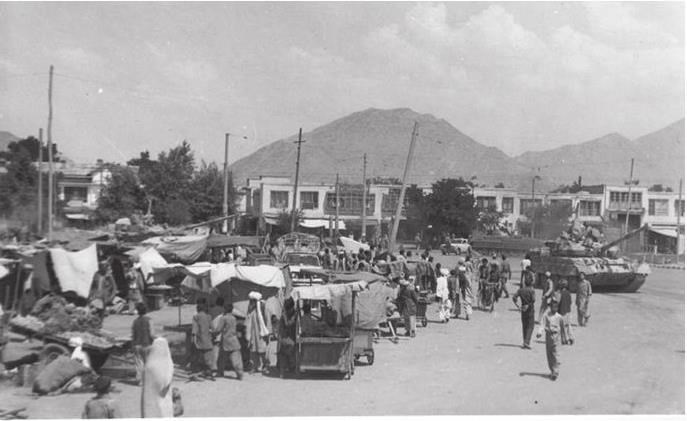

Покупатели в дукане. Джелалабад, 1982 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Рынок в Джелалабаде. 1982 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Надо отметить, что население относилось к советским военнослужащим вполне дружелюбно. В городах и уездных центрах, контролируемых правительством, работали предприятия, процветала торговля, наши военные и штатские лица свободно посещали магазины, рынки и другие торговые точки (дуканы), чего сегодня не могут себе позволить военнослужащие НАТО. Автор этих строк, размещаясь в свое время во дворце Чихиль-Сутун, ежедневно без охраны пересекал весь город и его окраины, следуя в штаб армии и в особый отдел КГБ ОКСВ.

Теперь пора поставить вопрос: вызвал ли наш приход в ДРА какой-либо подъем у населения в плане борьбы с шурави? Ни органы КГБ, ни командование ОКСВ, ни посольство СССР в Кабуле этого не заметили.

И наконец, если ввод советских войск в Афганистан вызвал массовое протестное движение, тогда почему военные действия между бандформированиями лидеров оппозиции продолжались в республике еще длительное время после нашего ухода? Выходит, так называемая борьба с советским присутствием использовалась каждым из оппозиционеров как прикрытие своих амбициозных планов. А это уже спекуляция на чувствах верующих афганцев и мирового сообщества в целом.

На контролируемых бандитами территориях административную и судебную власть осуществляли исламские комитеты, в составе которых были свои спецорганы. Они контролировали положение в своей зоне ответственности, регулировали спорные вопросы между главарями, руководили боевыми действиями банд и отрядов, производили их пополнение за счет местных жителей и бойцов, прошедших подготовку в Пакистане и Иране, вели идеологическую обработку населения и личного состава подчиненных им мятежников. Об использовании полученных средств руководители банд давали письменные отчеты с результатами засадных и других боевых действий. За каждого убитого советского солдата, офицера, подбитую военную технику мятежники получали вознаграждение.

В целом оппозиция восприняла ввод советских войск в Афганистан не иначе как дополнительную помеху в практической реализации личных планов каждого на власть. Невольно напрашивается вопрос: можно ли их всех называть моджахедами? Полагаю, что корректнее их называть мятежниками.

Придя к власти, Дауд стал активно принимать репрессивные меры как в отношении боевиков, так и наиболее видных деятелей других оппозиционных партий и групп. Например, после ареста группы террористов, осуществлявших нападения на государственные объекты в Кабуле, он их всех предал казни. Сбежал только их главарь А. Шах. Сначала он укрылся в Пакистане, затем перебрался в арабские страны, где прошел подготовку в палестинских лагерях. Вернувшись в свой родной Панджшер, он снова возглавил банду, за что Даудом был объявлен государственным преступником. Кроме банд, подчиненных своим партийным лидерам в Пакистане как источникам финансирования, в стране сохранились вооруженные формирования руководителей племен, некоторых феодалов и даже крупных наркоторговцев. В целом обстановка в государстве после переворота, осуществленного Даудом, не была спокойной.

Поскольку война приобрела затяжной характер, мятежники в труднодоступных районах активизировали создание с помощью иностранных специалистов военных баз, укрепленных районов, оборудованных в фортификационном отношении. На этих базах, как и на тех, которые были построены и обустроены еще при Дауде, сосредоточивались запасы продовольствия, медикаментов, оружия. На некоторых базах бандиты разворачивали полевые госпитали с иностранным, преимущественно французским, персоналом.

СРЫВ НАЧАЛА ЖЕНЕВСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Значительная активизация банддвижения произошла в 1982 г., после того как в Москве Ю.В. Андропов переговорил с президентом Пакистана Зия-уль-Хаком. В ходе беседы советский деятель заявил о готовности СССР оперативно вывести свои войска из Афганистана, если Пакистан прекратит вмешательство во внутренние дела своего соседа. Зия-уль-Хак, сославшись на начало переговоров в Женеве о мирном урегулировании братоубийственной войны в ДРА, пообещал обсудить предложение Ю.В. Андропова. Однако президент США Р. Рейган не согласился с этим, и, по сути, именно он сорвал начало этого важного мероприятия. Надо отметить, что на протяжении всей нашей афганской кампании он делал все, чтобы военные действия не только не прекращались, а обострялись. Да и риторика его в отношении Советского Союза был далеко не дружественной.

Активизация банддвиженияВ1982 г. на основании информации Зия-уль-Хака США сразу же вместе с Саудовской Аравией выделили оппозиции 785 миллионов долларов и большую партию современного вооружения. А в апреле 1980 г., после того как советские войска были втянуты в боевые действия, наряду с деньгами и вооружением направили оппозиции 4000 химических гранат. Одна такая граната, изъятая у боевиков, хранилась в музее особого отдела ОКСВ в Кабуле.

Позволю себе описать, как это выглядело на практике. Все-таки этот факт важен для истории.

101-й мотострелковый полк, расположенный в Герате, оперативно обслуживал майор Иван Федорович Артемьев из Ленинграда. Являясь активным участником боевых действий – а у него их к тому времени уже было около тридцати, – он наладил деловые отношения с администрацией губернатора, военной контрразведкой находившейся там 17-й пехотной дивизии, группой «Каскад» КГБ и агентурно-оперативной группой (АОГ) Разведцентра ГРУ (Главное разведывательное управление минобороны СССР). Учитывая его динамичность, командование выделило Артемьеву в качестве персонального средства передвижения БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина), что было немаловажно для того бандитского региона.

Осенью 1981 г. от старшего группы АОГ Николая Горбачева поступила информация, полученная от афганского источника, о прибытии из Пакистана группы боевиков для совершения в городе диверсионных актов. По тревоге была поднята разведрота 101-го МСП, а из Шинданда на вертолете прибыла группа офицеров дивизии. Руководил операцией командир батальона капитан Кравченко.

Рано утром, еще до намаза, дом на окраине города, где находились диверсанты, был окружен. Во избежание утечки информации афганские силовые структуры в известность не ставились. На предложение сдаться душманы ответили интенсивным огнем. Стрельба разведроты из стрелкового оружия и даже гранатомета была неэффективной. Пули вязли в стенах дома, сооруженного из глины, соломы и экскрементов домашнего скота. Кравченко дал команду сделать два выстрела из танка. После этого стрельба со стороны боевиков прекратилась. Через пролом в стене в дом вошли комбат, Артемьев и несколько солдат.

В помещении были обнаружены четыре трупа душманов, американские винтовки G-3, ручные пулеметы, кипы листовок и пачки пропагандистской литературы. Из карманов мятежников оперативный работник изъял миниатюрные пистолеты и закатанные в пластик удостоверения личности боевиков. В матерчатой торбе одного из них находились предметы, на ощупь похожие на консервные банки. При их осмотре выяснилось, что это химические гранаты нервнопаралитического действия, также американского производства. Эти трофеи, кроме оружия, Артемьев забрал и доставил в особый отдел армии.

Описанный случай изъятия у диверсантов химических гранат является единственным известным мне фактом. О поставках мятежникам химического оружия и попытках его применения против населения Афганистана и ОКСВ в центральной печати была опубликована соответствующая статья.

После долларового поощрения оппозиция сразу же создала ряд новых центров подготовки мятежников, увеличила и число бандитских отрядов. Считаю нужным отметить, что Ю.В. Андропов, критически оценив создавшуюся ситуацию по незапланированному втягиванию наших войск в войну и предвидя ее затяжной характер, снова начал предпринимать практические шаги по мирному урегулированию военного конфликта.

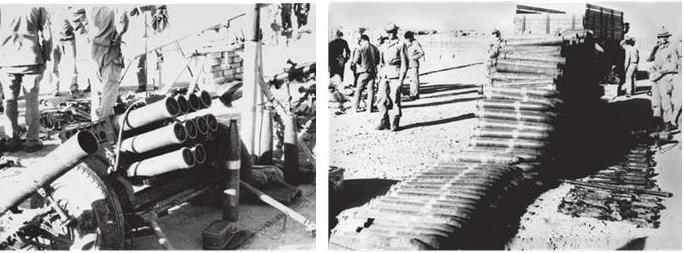

Боеприпасы, захваченные в укрепленном районе мятежников в результате боевой операции. Газни, 1985 г. (Из архива В.И. Жирова)

После неудачных переговоров с президентом Пакистана, о которых я упомянул выше, Андропов, не надеясь на США, привлек в качестве союзника заместителя генерального секретаря ООН Диего Кордовеса, в контакте с которым были расширены масштабы работ по прекращению этой войны. К сожалению, в связи с преждевременной кончиной Ю.В. Андропова эти мирные инициативы были заморожены. Однако Диего Кордовес в качестве личного представителя Генерального секретаря ООН продолжал заниматься проблемой мирного урегулирования отношений между Афганистаном и Пакистаном в рамках Женевских переговоров.

Профилактическая беседа в 1985 году в Москве с лидерами АфганистанаВ 1985 г. в ходе встреч с афганским руководством в Москве, согласно решению апрельского пленума ЦК КПСС, последние были предупреждены о том, что основную тяжесть борьбы с мятежниками они должны взять на себя. Командующему ОКСВ в императивной форме порекомендовали не ввязываться в боевые операции, не затрагивающие интересы 40-й Армии, «перенести акцент на службу прикрытия, охрану коммуникаций и оборону важных стратегических пунктов».

Газни. Оружие, изъятое у мятежников в ходе боевой операции в Алихейле. 1986 г. (Из архива В.И. Жирова)

Руководитель оперативной группы министерства обороны генерал армии В.И. Варенников (в центре) демонстрирует образцы оружия, изъятого у мятежников, представителям Москвы. Третий слева – председатель Комитета по внешнеэкономическим связям К.Ф. Катушев. Первый справа – член Военного совета генерал-майор В.Г. Щербаков, второй справа – командующий 40-й Армией генерал-лейтенант В.П. Дубынин, второй слева – М.Я. Овсеенко. Кабул, 1987 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Наряду с этим афганцам разъяснили, что революция у них была не социалистическая, а национально-демократическая, что они не учли специфику своего общества, роль мусульманской религии и духовенства, характер революции, многочисленность племен и их слабую связь с центральной властью. Афганским руководителям указали и на ряд других недостатков. Особо была подчеркнута ошибочность использования в афганских условиях социально-экономического опыта Советского Союза. В ходе деловых и внеслужебных контактов с афганскими военнослужащими наши военные советники всегда деликатно поправляли тех, кто называл себя коммунистами.

Тогдашний руководитель ДРА Бабрак Кармаль и его коллеги заверили советскую сторону, что они примут все меры по устранению высказанных замечаний. Однако практически, кроме решения несущественных вопросов, ничего не было сделано.

Б. Кармаль, сын генерал-губернатора, оказался демагогом, активным фракционером, в связи с чем потерял доверие своих соратников и советских специалистов, а позже фактически скатился на враждебный путь. Сотрудники личной охраны Кармаля (а это были советские сотрудники службы безопасности) при общении высказывали автору этих строк свое недовольство пристрастием афганского руководителя к спиртному, притом в немалых количествах. Почти каждый вечер он приглашал их в баню, пил сам и заставлял пить охрану. Им это настолько надоело, что они считали дни, когда смогут уехать домой по замене. В 1986 г. после ухода со всех постов Кармаль был вынужден эмигрировать в Советский Союз. Первые годы эмиграции он жил с семьей на даче в Серебряном Бору.

Председатель Революционного совета (глава государства) Демократической Республики Афганистан (1979 – 1986) Бабрак Кармаль (в центре). Первый слева – командующий 40-й Армией И.С. Родионов, за ним – М.Я. Овсеенко. Кабул, 181-й МСП, 1986 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

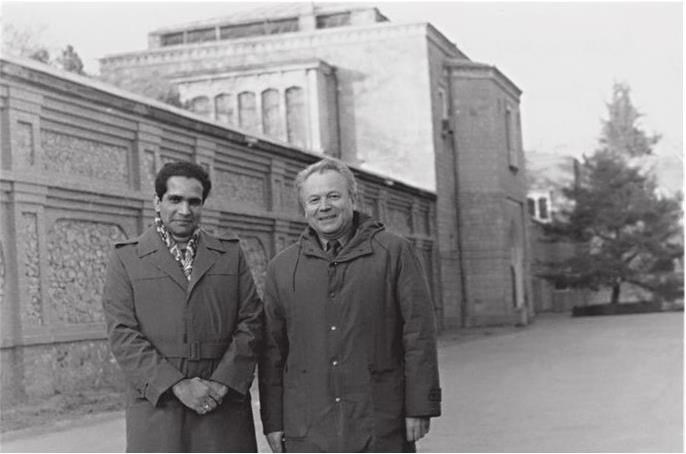

М. Я. Овсеенко (справа) с начальником особого отдела гвардейской бригады по охране резиденции главы государства, бывшего дворца короля Захир Шаха. Кабул, 1983 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

В 1982 г. я был в его апартаментах в Кабуле, в том числе и в рабочем кабинете (исключая женскую половину, ибо это является грубым нарушением исламских канонов), размещавшихся во дворце короля. Меня сопровождал начальник контрразведки бригады по охране резиденции главы государства. Ничего плохого я о Кармале не услышал, поскольку моим гидом был тоже парчамист. Сведения о нем, кроме того, что он алкоголик, о его деловых и политических качествах я получал в ходе моей работы в Оперативной группе министерства обороны СССР. Руководил этой группой маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов, он же являлся главным военным советником у Б. Кармаля.

На ежевечерних совещаниях, начинавшихся всегда в 19 часов 30 минут, первым, как правило, выступал маршал Соколов и делал сообщение об изменениях в ЦК НДПА, Вооруженных силах ДРА, о своих беседах с Б. Кармалем. И каждый раз он возмущался отсутствием у Верховного Главнокомандующего государственного мышления, говорил о перегибах, допускавшихся им лично в ходе проведения политики НДПА, о безответственности при исполнении принятых центральным комитетом партии решений, бюрократизме, нарушении кадровой политики. А встречи с Б. Кармалем происходили у него почти ежедневно, если только маршал не выезжал на военные советские объекты или не принимал участия в боевых операциях. Естественно, рядом с ним был и автор этих строк.

ДОКТОР НАДЖИБ И ЕГО ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ

С 1986 г. Генеральным секретарем ЦК НДПА, а затем и президентом страны стал Наджибулла. Наджибулла происходил из зажиточной семьи – его отец был вождем племени. Он окончил медицинский факультет Кабульского университета. В партию вступил с момента ее основания, примыкая к парчамистам. После революции был направлен послом в Иран. Приход к власти Амина заставил Наджибуллу эмигрировать в Югославию. На родину он вернулся после устранения Амина и сразу же возглавил службу безопасности страны. В отличие от своих коллег обладал здравым и креативным мышлением.

С приходом Наджибуллы к власти начался период политики национального примирения, призванной положить конец братоубийственной войне. Развернулась активная работа по устранению отмеченных в Москве недостатков. Однако наследие прошлого несколько тормозило ее выполнение в полном объеме. Тем не менее Наджибулла проявлял мужество, решительность и последовательность, добиваясь создания коалиционного правительства, в которое входили бы все политические группировки внутри страны и за рубежом. Наджибулла оставлял за собой пост президента и Верховного Главнокомандующего. Посты премьер-министра, председателей верховного суда и народного совета, половина должностей министров, а также посты губернаторов ряда провинций предоставлялись оппозиции. В ходе неофициальных контактов с А. Шахом последнему была предложена должность заместителя министра обороны, однако он это предложение отклонил.

Президент Афганистана Наджибулла в авиационном полку в Баграме (в центре). Четвертый слева М.Я. Овсеенко. 1986 г. (Из архива М.Я. Овсеенко)

Эта довольно перспективная для тех условий программа не устраивала радикальных руководителей оппозиции в Пакистане. Наиболее непримиримым из них был исламский фундаменталист Х. Гульбеддин, сын крупного землевладельца. Сидя в Пешаваре, его сторонники в ходе этой войны ничем не рисковали, но ясно осознавали, что после ее окончания они все будут лишены значительных средств, поступающих из США и других стран. Кроме того, новая политика Кабула не отвечала их амбициозным планам быть первыми в государстве. За годы войны Гульбеддин несколько утратил уверенность в возможности быть лидером всего исламского Афганистана, поэтому, на худой конец, планировал создать государство из трех провинций юго-западной части страны (Нангархар, Кунар, Лагман), заявив при этом: «Хоть маленькое, но свое государство».

«Созрел» к этому времени в качестве государственного лидера и А. Шах, таджик по национальности, сын полковника королевской полиции. Кабул его не прельщал, поскольку, по его словам, это столица пуштунов, и ему там не выжить. В связи с этим он наметил для себя создание автономной республики на севере Афганистана, объединив исконно проживающих там туркменов, узбеков и таджиков. Более того, он уже в то время начал вытеснять из тех районов пуштунов.

Не отвергли многие положения политики национального примирения и эмигрантские круги, в том числе бывший король Захир Шах. Советское правительство отреагировало на новое направление в политике ДРА тем, что сразу же, с 15 по 31 октября 1986 г., вернуло домой шесть своих полков.

В памяти остался вывод первого полка из Кабула. По этому случаю в городе был устроен большой митинг. Улицы столицы были заполнены празднично одетыми людьми всех возрастов. Море цветов украшало город и всех жителей. Никто из них не кричал «Аллах Акбар», а слали добрые пожелания отъезжающему полку. Находясь на трибуне, я был свидетелем этого события. Сверху хорошо было видно, что собравшиеся выражали искренние чувства благодарности нашим военнослужащим за все, что они сделали – в частности, помогли в строительстве ряда хозяйственных объектов, обеспечили мирную жизнь в городах, особенно в Кабуле, за экономическую и гуманитарную помощь.

(Кстати, до города Термеза (Узбекистан) полк сопровождали советские корреспонденты Михаил Лещинский и Фарид Суйфуль-Мулюков. По просьбе Ф. Суйфуль-Мулюкова мною через начальника особого отдела Термезской мотострелковой дивизии была организована их встреча и размещение в гостинице.)

Большой вклад в разработку политики национального примирения внесла оперативная группа министерства обороны СССР во главе с генералом армии Валентином Ивановичем Варенниковым. Хотя новая политика ДРА была принята в 1986 г., декларация о ее применении была опубликована 3 января 1987 г.

Вывод первого полка из Афганистана. Справа: первый – командующий 40-й Армией В.П. Дубынин, второй – министр обороны ДРА генерал-полковник Мухаммед. Второй слева – М.Я. Овсеенко. Кабул, октябрь 1986 г. (Из архива М.Я. Овсеенко).

По-разному встретили ее руководители бандформирований. Так, согласно «краткой оценке военно-политической обстановки в ДРА» (по состоянию на 14.09.1987 г.) на сторону государственной власти перешло 120 отрядов и групп мятежников общей численностью 6505 человек; протоколы о прекращении боевых действий подписали 140 главарей бандформирований (7070 мятежников) и продолжали вести переговоры с органами государственной власти 315 руководителей отрядов и групп численностью 12 430 человек. Из Пакистана и Ирана за восемь месяцев вернулись более 8150 семей афганских беженцев (около 48,2 тысячи человек). Лидеры других контрреволюционных партий во главе с Б. Раббани (сын муллы, таджик по национальности) заняли выжидательную позицию и несколько замедлили боевую активность.

В оценках инициативы советского руководства о возвращении на родину шести полков и проходящих в Женеве афгано-пакистанских переговоров оппозиция разделилась на две группировки. Гульбеддин (ИПА) и Саяф (ИСОА)10 расценивали принятые советским правительством меры как пропагандистские и приняли решение об активизации боевых действий. Суть этой активизации заключалась в их намерении «не дать уйти из Афганистана живым ни одному советскому солдату». Этим они хотели добиться того, чтобы у мировой общественности сложилось мнение, что вывод наших войск обусловлен не укреплением народной власти, а усилением боевой деятельности мятежников. Согласно захваченным в ходе боевых операций документам исламских комитетов, они объявили задачу по активизации захвата в плен советских военнослужащих для использования их в СМИ с целью дискредитации указанного выше решения СССР.

Как показала практика, все эти намерения оппозиции оказались очередным нон-инвестом, ибо по содержанию своему они были невыполнимы. Непонятно: вначале эти радикалы выступали против ввода в их страну советских войск, затем они рассматривали их как «оккупантов» и делали все, чтобы те вернулись домой, а когда это стало реальностью, поклялись затруднить их вывод. Похоже, что этот эмоциональный всплеск был продиктован желанием получить более солидный транш от своих хозяев.

Несмотря на некоторые начальные примеры положительных результатов объявленной политики национального примирения, расширения зоны государственной власти не произошло, да и не могло произойти. Причинами этого были нестабильная обстановка в некоторых местностях, довольно еще слабое влияние в них представителей центральной власти, а также горный рельеф и труднодоступность многих населенных пунктов.

В Афганистане, где наряду с нищетой царила и безграмотность, было около 40 тысяч мечетей и 300 тысяч мулл. В отдельных горных районах был настоящий информационный вакуум, который успешно заполняли муллы. Они фактически формировали мировоззрение народных масс, управляли их идеологическим и религиозным настроением, проповедуя ислам в его консервативных формах. Дехкане подчас не знали, кто находится у власти в Кабуле. Некоторые считали, что там еще правит Дауд. В такой обстановке крестьяне, особенно указанных районов, становились легкоуправляемыми. Например, при чтении Корана муллы сознательно опускали суры, в которых осуждается чрезмерное богатство и крупная земельная собственность. Не случайно в исламских комитетах были сотрудники, отвечавшие за идеологическую работу среди мирных граждан и личного состава банд.

Несколько иная обстановка была в более доступных кишлаках, хотя и находившихся на территории, контролируемой мятежниками. Муллы и там были главными идеологами. Но местные крестьяне знали о войне, о русских, о своих афганцах, воевавших с ними. Однако неграмотность, как показала практика нашей работы, подчас не позволяла им глубоко разбираться в той властной «чехарде», которая происходила в Кабуле. За неполный двадцатилетний период у власти находились более десяти человек. Каждый из них, кроме своих личных и деловых качеств, имел и свои взгляды на управление страной.

В районах боевых операций стабилизация ситуации происходила на короткий срок. После ухода войск мятежники, как правило, восстанавливали утраченные позиции по контролю в своих зонах влияния. Из 290 уездов и волостей под полным, а в ряде мест частичным контролем государства находилось 70 процентов территории страны. Из 30 203 кишлаков центральная власть контролировала только 7768.

В ходе практической реализации положений политики национального примирения выяснилось, что и в руководстве ДРА не все встретили ее с удовлетворением. Некоторые руководители не видели себя в коалиционном правительстве, что грозило им потерей материального благополучия. Это, в свою очередь, вызывало с их стороны инертность в работе, искусственное затягивание в выполнении ряда неотложных решений, а порой и инициировало прямое предательство. Стала снижаться настойчивость и последовательность использования разработанных мер политики национального примирения в практике работы партийных и государственных органов.