Полная версия

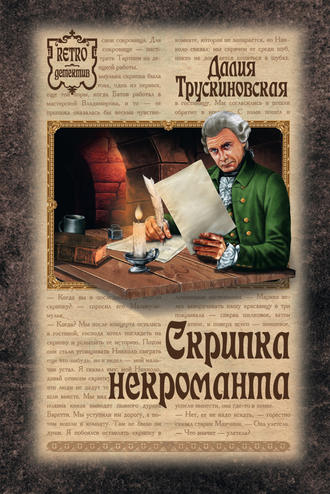

Скрипка некроманта

К тому же удалось заранее списаться с синьором Манчини-старшим и сберечь немного денег, поскольку он как раз поздней осенью возил свое дивное дитя в Бремен и Гамбург, оттуда повез в Берлин. Значит, и дорогу нужно оплачивать от Берлина, а не от самой Италии. А певицы, Аннунциата Пинелли и Дораличе Бенцони, должны прибыть из Пруссии вместе со своими музыкантами. Тоже экономия средств! Правда, никто их не слышал, и само то, что они месяцами где-то странствуют, говорит не в их пользу, ну да в Риге не так уж много истинных ценителей итальянского вокала. С певцами сложнее – Карло Риенци и Джакомо Сильвани, когда с ними договаривались, еще не были уверены в своих контрактах. Собирались в Нюрнберг и Байрейт, но еще ничего толком не решили.

Но вот наконец удалось собрать всех вместе, и итальянцы, сперва устроив восторженную встречу, затем звонкоголосо разругавшись в пух и прах, потом столь же бурно примирившись, приступили к репетициям. Певцы с певицами были давно знакомы, им доводилось выступать вместе, музыканты были опытны – что угодно исполнят с листа, и Николас Шварц, которого бургомистр Бульмеринг отправил в разведку, перебежал через Ратушную площадь, посидел немного в большом зале Дома Черноголовых, вернулся и доложил: играют, поют, не грызутся, как будто всем довольны. Составили наконец программы своих концертов – очень приличные программы, дуэты и арии из комических опер Чимарозы, Скарлатти, Перголези. Кроме того, оказалось, что все они знают зингшпиль Йозефа Гайдна «Аптекарь», притом способны спеть свои партии по-немецки. Там как раз четыре действующих лица, и итальянцев четверо, все соответствует. Есть и пикантный момент – партия Вольпино, молодого богатого купца, написана для меццо-сопрано, так что петь должна женщина, а женщина в мужском костюме – это всегда забавно и привлекательно.

Дня три спустя после прибытия артистов стали убирать зал для рождественских концертов, репетиции ненадолго прервали – и как раз в это время к итальянцам явился посланник от княгини Голицыной, этот огромный и неповоротливый начальник генерал-губернаторской канцелярии, первый после самого князя Голицына враг рижского магистрата, всегда готовый, не разбирая обстоятельств, вступиться за обиженного, имевшего довольно ума, чтобы сочинить кляузу и отправить ее в Рижский замок. А коли обиженный впридачу русский или латыш – так тем более!

Причина была проста – княгиня желала пригласить музыкантов на свой прием. Отчего бы и нет – ведь дама такого ранга обязана устраивать приемы и угощать гостей хорошей музыкой. Если не во вред концертам – так пусть итальянцы хоть поют, хоть пляшут в Рижском замке. Так решили ратманы почти единодушно – накануне Рождества никому не хотелось тратить время еще и на эти препирательства.

Маликульмульк вернулся в замок и попросил аудиенции у Варвары Васильевны.

– Комиссию вашу исполнил, – сказал он, – да только парнишка уж больно жалок. Они там, пока Дом Черноголовых не протопили до африканского жара, поют, не снимая шуб. Так девицы-итальянки бодры, веселы, певцы также, музыканты имеют бойкий вид, а это дивное дитя я видел издали – ваше сиятельство, совсем болен парнишка. Сидит в шубе, в валенках, в треухе, личико – с кулачок, вытянулось, одни глаза остались да еще нос. Может, этот Никколо Манчини и великий виртуоз, да только нездоров…

– И что ж, прикажешь мне его лечить? – спросила княгиня.

– Отчего бы нет? Коли вы, ваше сиятельство, с собой Христиана Антоновича привезли, а он доктор знатный, так пусть бы посмотрел парнишку.

– Откуда ты про его болезнь знаешь? Старик Манчини, что ли, жаловался?

– То-то и беда, что старик Манчини не жаловался. Ни словом не обмолвился… А правду мне сказал герр Струве, к нему за лекарствами для дивного дитяти присылали. Ему-то врать нет смысла. А старику Манчини соврать выгодно…

– Вот оно как? – спросила княгиня так, что Маликульмульк даже поежился. Он знал Варвару Васильевну не первый день – эта дама сильно не любила, когда ее пытались обмануть.

– Именно так, ваше сиятельство, а теперь позвольте откланяться – меня в канцелярии заждались.

С тем Маликульмульк и отбыл из гостиной, которая сейчас скорее напоминала поле боя – мебель отодвинута от стен, кресла перевернуты вверх ногами, люстры спущены, ковры скатаны, и горничные вовсю орудуют тряпками и щетками.

Он успел уловить тот краткий миг, когда между ним и княгиней возникло полное взаимопонимание. Она была мать, родившая десять сыновей, в том числе одного – неизлечимо больного. Он – был тем самым мальчиком со скрипкой, который в Твери замещал иногда должность «дивного дитяти»; невзирая на простуду, являлся в дом своего покровителя с подаренной им скрипочкой, чтобы играть все, чего попросят, и не денег ради – он от души был благодарен Николаю Петровичу Львову, председателю Тверской уголовной палаты: кто бы другой оплатил его уроки музыки, кто бы позволил учиться вместе со своими детишками?

Пока что он ничего иного не мог сделать для Никколо Манчини, которого и видел-то краем глаза. Когда начали договариваться с Манчини-старшим, налетели глазастые улыбчивые итальянки, защебетали на дурном немецком языке, тоже хотели получить приглашение в Рижский замок. Не сообразив, кто тут начальник генерал-губернаторской канцелярии, стали вовсю кокетничать с Гринделем, оно и понятно – Гриндель красавчик. Итальянкам было обещано замолвить словечко перед ее сиятельством. Но словечко прозвучит, когда Варвара Васильевна пройдет по вычищенным хоромам с белым платочком, проверяя, не осталась ли где пыль, убедится, что все сверкает, и сядет составлять список гостей, сочинять либретто приема. Тут-то, если выяснится, что в какую-то минуту приглашенных занять нечем, и можно вспомнить чересчур бойких итальянок.

А до того надобно закончить все дела в канцелярии – насколько это вообще возможно. Ибо созрел очередной плод на ветвистом древе спора между купцами Морозовыми и магистратом: опять Морозовы писали государю императору, просясь в Большую гильдию, и опять государь-император рекомендовал рижскому генерал-губернатору ходатайствовать за Морозовых перед магистратом. Вся эта история напоминала Маликульмульку сказку про белого бычка: исписывались даже не дести, а стопы бумаги, изводились ведра чернил и пуды сургуча, а в итоге каждый оставался при своем: магистрат при своей спеси, а Морозовы в прежнем состоянии.

Повозившись с бумагами и напомнив подчиненным, что всем надлежит явиться на праздничное богослужение в Петропавловский собор, Маликульмульк подумал – да и распустил их. Срочных дел вроде не было, а Морозовы подождут, пока Святки окончатся! Если же что-то не доделано – и после Святок времени хватит. В столице, чай, тоже все дела и заботы отложили до наступающего одна тысяча восемьсот второго года.

Подумал о столице – и встало перед глазами то лицо с Ратушной площади. Точно – оно попадалось в Санкт-Петербурге, да и давно – в театре, в типографии? В академической библиотеке? Господи, сколько тогда было разнообразных знакомцев! В столицу он приехал в восемьдесят третьем вместе с матерью, царствие небесное покойнице, и братцем Левушкой, совсем еще дитятей, поселились чуть ли не на болоте – в слободе Измайловского полка, среди небогатого люда – чиновников в отставке да мелочных торговцев. Самому было уже четырнадцать, и добрые люди пристроили канцеляристом в Петербуржскую Казенную палату. Про жалование и вспомнить стыдно – двадцать пять рублей серебром в год. Мало ли народу захаживало в палату, в которой, кроме всего прочего, занимались утверждением домов за владельцами и определением бывших крестьян в купечество и мещанство? Да там весь Санкт-Петербург перебывал!

Но нет – Маликульмульку все более казалось, что он встречал этого господина в типографии. Отчего-то же образовались в памяти знакомые типографские запахи? Нет, не в театре, куда он явился шестнадцатилетним – предлагать первое свое детище, комическую оперу «Кофейница»… и хватило же нахальства… Странное дело – как взглянуть со стороны, то нахалом он в юности был поразительным – диво еще, что сам музыку к той «Кофейнице» не сочинил и не стал ее навязывать театральной дирекции к либретто впридачу.

Вдруг он понял: это было в типографии Брейткопфа! Удивительный человек был Брейткопф, редкий чудак – содержал типографию и большую словолитню, торговал книгами и еще умудрялся основательно заниматься музыкой. Ведь отчего он взял «Кофейницу» и заплатил за нее целых шестьдесят рублей? Добрейший немец, не зная литературных достоинств пиески, тем не менее собирался написать к ней музыку и добиться постановки этой комической оперы на театре. Один чудак стоил другого – Маликульмульк не стал принимать шестидесяти рублей ни серебром, ни ассигнациями, а на все эти деньги набрал на складе книг.

Да, возможно, этот мрачный господин повстречался в брейткопфовой типографии – там тоже был настоящий проходной двор. И хватит о нем – странно, до чего же его тяжелый взгляд озадачил и смутил… как будто взглядом была выражена нешуточная угроза, причем не обычного свойства – ударить или даже натравить собак, а некого мистического – натравить бесов и ведьм, леших и водяных…

Ужинать Маликульмульк отправился к Голицыным.

– Что, братец, на Рождество от нас не сбежишь? – спросил князь. – Коли ты говел, так завтра все вместе и к причастию подошли бы.

Отказываться было нехорошо. Да и впрямь – коли самого толстые ноги никак до храма не донесут, так скажи спасибо добрым людям, что с собой позвали. Маликульмульк отправился вместе с Голицыными в домовую церковь Покрова Богородицы и честно отстоял службу.

Он пытался подвести итог года – и понимал, что год потрачен Бог весть на что. «Подщипа» – единственное, чем мог бы похвалиться, и та была написана задолго до минувшего Рождества. Триста шестьдесят пять дней вне жизни – с формальными ее признаками, но без ощущения сопричастности, канцелярия и приключения с игроцкой компанией не в счет, их бы вообще выкинуть из памяти вон…

Еще один бездарно прожитый год – разве что Косолапый Жанно, прожорливая, ленивая и напрочь лишенная самолюбия ипостась господина Крылова, торжествовал – съедено им было немало. Следовало просить Господа о прояснении души и прибавлении рассудка, об уничтожении лени и пробуждении сердца, но молитв таких Маликульмульк не знал. Попробовал своими словами – и слов подходящих не нашлось. Так и стоял в маленьком храме, вздыхая и крестясь. Не складывалось у него пока молитвы, не складывалось…

* * *Сразу после Рождества он сходил в Дом Черноголовых послушать дивное дитя и доложил княгине: у парнишки великое будущее, но надобно пожалеть его и не заставлять играть весь вечер.

– Я сам в его годы был таков. Ростом – чуть не под притолоку, а мясо за костями не поспевало, слабость меня мучила, все никак не мог отдохнуть толком, – признался Маликульмульк Варваре Васильевне. – Оттого старался поменьше бегать, побольше сидеть да лежать.

– Вот мясо кости и догнало, – заметила она, – да и в полон взяло. Ну, стало быть, зовем прочих итальянцев.

О том, что кто-то способен отказаться от приглашения князя и княгини Голицыных, и речи быть не могло. Пусть хоть за полчаса до приема!

Маликульмульк послал курьера с запиской в Дом Черноголовых к Карло Риенци. Этот статный полноватый, чернокудрый, как положено итальянцу, тенор произвел на него наилучшее впечатление – он был поспокойнее своего товарища Джакомо Сильвани, имевшего очень подходящий для бродячего певца голос – бас-баритон. Хотел было написать по-итальянски, да застеснялся – кому охота позориться? Написал по-немецки – уж как-нибудь поймут!

И опять-таки не знал, что в этом сказался промысел Божий.

Когда княгининой свите сообщили, что играть и петь будут итальянцы, обрадовалась одна лишь простодушная Тараторка. Екатерина Николаевна чуть не разрыдалась – она ведь нарочно разучила какую-то сонатину на клавикордах. Прочим дамам тоже хотелось блистать – ведь званы и незнакомцы, а среди них, как знать, может оказаться жених. Но спорить с Варварой Васильевной не рискнули.

Несколько дней все только и занимались приемом – заказывали в «Петербурге» мороженое и местные сладости, пекли печенье по старым рецептам, которые Варвара Васильевна чуть ли не от прабабки унаследовала, привозили игристые вина, приглашали обычных музыкантов, чтобы молодежь потанцевала, поставили наконец в комнатах недостающую мебель; последним подвигом княгини была доставка к куаферу троих младших сыновей, чтобы их наконец подстригли. Оставалось только встретить экипаж, посланный за живыми цветами в теплицу аптечного сада, принадлежащего Коронной аптеке, собрать и расставить букеты. Глядя, как придворные дамы княгини колдуют над вазами, Маликульмульк понял, что это – немалое искусство.

Свечек Варвара Васильевна жалеть не велела – в канделябрах, в жирандолях, в люстре горели самые лучшие, самые яркие – спермацетовые. Все комнаты, назначенные для приема гостей, сверкали. Лакеи, в парадных ливреях, отменно причесанные и напудренные, стояли вдоль стен. Свита княгини, разряженная по-модному, также была наготове. Но прием начался не слишком удачно – Варвара Васильевна не учла, что две кареты в Южном дворе разъедутся с большим трудом.

Маликульмульк находился поблизости от хозяев Рижского замка. Он приехал заранее, чтобы горничные успели почистить и отпарить его фрак, а куафер княгини причесал его и напомадил вьющиеся волосы.

В должный час князь, в мундире и при орденах (Св. Георгия четвертого класса привез с первой турецкой войны, Св. Георгия второй степени привез со второй турецкой войны, потом прибавились ордена Св. Станислава первой степени, Белого орла и Св. Владимира первой степени), и нарядная княгиня в светло-зеленом платье с рукавами по локоток, отделанном изумительными кружевами и большим искусственным цветком, точь-в-точь как на картинке в «Costumes parisiens», вышли в гостиную, встали рядышком, ободряюще улыбнулись друг другу – и началось…

Маликульмульк давно уже не бывал на таких приемах и отвык от нарочито радостных голосов с ненатуральными интонациями. Да и от красивых женщин отвык – а в этот вечер каждая была красавицей на свой лад, и нескромные тонкие платья нежнейших оттенков палевого, жонкилевого, перваншевого, бланжевого, вердепешевого, гридеперлевого цветов подчеркивали стройный стан, высокую грудь, изящно округленное бедро и прочие соблазны. Маликульмульк только изумлялся моде, которая выгнала дам и девиц на люди в ночных сорочках. Удивлялся, не одобрял – но ведь не мог не смотреть!

Среди гостей была и фрау фон Витте с младшей дочкой и двумя племянницами. Приглашение это устроил Маликульмульк – полагал, что девицам стоило бы познакомиться с молодыми гарнизонными офицерами. Особые надежды он возлагал на Александра Максимовича Брискорна – он человек светский, разговорчивый, большой забавник, соберет вокруг девиц кавалеров, да и сам кавалер хоть куда – младший брат самого прокурора Карла Максимовича Брискорна, кстати. Заодно и пожилая дама, скучавшая без друзей, укативших на зиму в Дерпт, нашла бы достойное себя общество.

Фрау фон Витте Маликульмульку нравилась более прочих рижанок. Он даже нарочно подвел к ней Тараторку в надежде, что младшая из племянниц, Анна Матильда, и его ученица подружатся. Тараторке было необходимо завести наконец подружек – если два года назад ее мальчишеские ухватки были очаровательны, то сейчас она, при всех своих артистических талантах, могла показаться кавалерам смешной. Требовались юные девицы вовсе без талантов, но зато умеющие красиво нарядиться, изящно сесть и встать, щебетать и кокетничать, говорить милые глупости и при необходимости восхищенно молчать, – авось и Тараторка эти искусства переймет.

Но зловредная Тараторка завела с Брискорном разговор, вовсе не интересный для прочих, – о русских пьесах. Очевидно, хотела использовать полковника, чтобы получить наконец в руки желанную комедию «Пирог».

Маликульмульк поглядывал на часы. Когда настало время, назначенное для прибытия артистов, он пошел вниз – встречать.

Южный двор сохранился примерно в том же виде, что и при давних хозяевах замка, ливонских рыцарях. Он имел опоясывающую галерею – не такую долгую, как крестовая галерея Домского собора, куда Маликульмулька водил его учитель-немец Липке, но вполне пригодную для того, чтобы с десяток человек, выйдя из наемного экипажа, собрались у дверей, не боясь ветра и снегопада, в ожидании, пока швейцар их впустит. Маликульмульк полагал, что, стоя в галерее, получит троякое наслаждение: от тишины, потому что в гостиных княгини ему было с непривычки шумновато; от свежего воздуха; и, что несколько противоречило удовольствию от свежего воздуха, хорошим табачком. Трубку он набил заранее и полагал выкурить ее всю, глядя на падающий снег.

Оказалось, что не он первый додумался сбежать в галерею.

Маликульмульк заметил в противоположных ее концах, в самых углах, двуглавые силуэты – какие-то неведомые кавалеры вывели сюда своих дам, и парочки кутались – вдвоем в одну епанчу. Обнаружился незнакомый господин, также с трубкой, подальше два господина тихо ссорились по-немецки. Галерея жила своей жизнью, и Маликульмульк понял, что ждать итальянцев в общем-то и незачем – двери открыты. Но трубка – ради трубки он и остался.

Итальянцы явились в трех посланных за ними наемных экипажах. Кучера были знакомые, кормились при Рижском замке, знали особенности двора. Маликульмульк, делая последнюю затяжку, наблюдал, как мужчины помогают выйти закутанным в шубы и шали женщинам.

– Следуйте за мной, господа, – сказал он и повел артистов к лестнице для слуг – и не потому, что желал оскорбить их этим, а зная их причуды: итальянки вряд ли желали бы показаться перед публикой закутанными и взъерошенными, да еще и в валенках – они с перепугу берегли свои нежные ножки. Маликульмульк доставил музыкантов и певцов в три приготовленные для них комнаты – одна была для женщин, две для мужчин, причем певцов и дивное дитя с папашей поместили отдельно, а квартет – отдельно. Для услуг им дали казачка Гришку.

К итальянкам сразу же была приставлена горничная Фрося, знавшая немного по-французски, она повела их в комнату, где устроил свой штаб куафер княгини с приглашенным из города помощником – учеником француза Рамо. Туда могла зайти любая дама, обнаружив, что локон развился или растрепался, покосилась диадемка.

Маликульмульк ждал в коридоре, когда итальянцы сообщат, что готовы. Там его и отыскала Тараторка, одетая совсем как взрослая барышня и завитая. Розовое платье до самого пола с длинными рукавами было подпоясано под грудью пунцовой лентой, такая же лента была в волосах.

– Иван Андреич, скоро ли? – спросила она, подходя чересчур чинно, но при этом отчаянно играя худенькими плечиками. Маликульмульк понял, что это несносное создание передразнивает кого-то из племянниц фрау фон Витте.

– Скоро, – отвечал он. – У них волосы растрепались.

– А дивное дитя?

Маликульмульк хотел было ответить, но тут из мужской комнаты вышел синьор Манчини.

– Нам нужна горячая вода! Я должен приготовить питье для бедного Никколетто! – воскликнул он по-немецки, очень внятно. – Ваш человек не понимает! Горячее питье нам необходимо!

– Я тотчас пришлю человека! – обещала Тараторка и убежала.

– Мальчик плохо себя чувствует? – спросил Маликульмульк.

– Ему необходимо питье. Я боюсь, что он простыл… У вас, сударь, дети есть?

От этого вопроса Маликульмульк даже растерялся. Смог лишь головой помотать.

– Я безумно за него боюсь, я не позволяю ему выходить на улицу без шапки, – заговорил взволнованный итальянец. – Нам нужен кирпич, горячий кирпич, чтобы согреть его бедные ноги! Горячее питье, горячий кирпич! Я сказал ему: Никколетто, мне ничего не надо, только будь здоров и весел! Но эта проклятая скрипка пьет из него жизнь… он не может жить без своей скрипки… проклятый маркиз, он околдовал моего бедного мальчика!.. Если у вас есть дети, вы меня поймете!

При первой встрече в Доме Черноголовых Манчини-старший Маликульмульку не то чтобы не понравился – а не производил впечатления человека, способного отдаться музыке, пению, декламации, да хоть вышиванью в пяльцах. Взгляд у него был – как у менялы, что сидит за раскладным столиком на берегу Двины, недалеко от наплавного моста, и оценивает кучку монет, выложенную сошедшим с корабля путешественником или матросом. Люди с таким взглядом редко обладают иными талантами, кроме таланта ловко управляться с деньгами. Но он похвалился тем, что был первым учителем своего сына, и в это можно было поверить – человек с таким взглядом способен заставить ребенка часами водить смычком вверх-вниз, без чего не наживешь мастерства.

Странно было видеть это волнение пожилого – даже, пожалуй, старого человека, некрасивого до такой степени, что даже равнодушный к внешности Маликульмульк отметил эту особенность: жидкие волосы, почти седые, следовало бы укоротить вершка на полтора, длинный и утолщавшийся к кончику нос тоже не мешало бы обтесать перочинным ножичком, а узкое лицо со впалыми щеками нарумянить, как это делали щеголи еще десять лет назад, чтобы оно казалось более полным и здоровым. Никколо был на него похож, и это сходство казалось печальным, едва ли не трагическим: длинноносому мальчику, чьи черные волосы, почти достигавшие плеч, вились, а тонкое лицо было бледным, но чистым, почти фарфоровым, предстояло стать сущим пугалом, морщинистым и почти беззубым. У него и теперь улыбка, как заметил Маликульмульк, уже была щербата.

Из своей комнаты вышли итальянки, одетые чересчур нарядно – будет над чем посмеяться хозяйке дома. Княгиня Голицына, дама светская и воспитанная при дворе покойницы Екатерины, с одной стороны, нагляделась в столице на чрезмерную роскошь, а с другой – воспитала-таки хороший вкус. Синеглазая Аннунциата Пинелли, не очень похожая на итальянку, была помоложе, лет двадцати шести или восьми, личиком побелее и станом попышнее, она вырядилась в красное платье и в красный же тюрбан (Маликульмульк вспомнил: этот пронзительный оттенок назывался вермийон), а на высокой груди сверкало ожерелье мало чем поменьше печально известного французского, в полтысячи бриллиантов, из-за которого разыгрался столь громкий скандал. Дораличе Бенцони была особа лет тридцати, в платье кубового цвета, расшитом золотыми цветами, с высоким воротничком, малость мужиковатая – ее пальцы напомнили Маликульмульку те розовые сосиски-«франкфуртеры», которыми он вместе с Гринделем лакомился в «Лавровом венке». Она и смахивала ростом и плечищами на переодетого мужчину, но имела прекраснейшие в мире черные глаза в густых ресницах, природный румянец на смугловатом лице, зубки – чистые жемчуга. Обе певицы оказались удивительно грудасты. Кроме того, Дораличе была довольно коротко подстрижена, и Маликульмульк не мог понять: ее вороные кудри природного происхождения или куафер накрутил их своими щипцами. Каштановые локоны Аннунциаты – те точно были куаферовых рук делом. Количество перстней и браслетов у обеих артисток на глазок подсчитать было невозможно.

Маликульмульк пожалел, что не сходил на зингшпиль «Аптекарь» – Дораличе была, надо думать, премилым щеголем в роли Вольпино и хорошо гляделась рядом с Грилеттой-Аннунциатой.

– Куда нам идти? – спросила Дораличе. – И где наши музыканты?

– Подождите, прошу вас, – ответил Маликульмульк, видя, что по коридору бежит Тараторка, а за ней – поваренок Фролка с чайником и тремя кружками, надетыми на пальцы.

– Вот, Иван Андреич! – воскликнула запыхавшаяся Тараторка. – Кипяток! Как раз вовремя поспел!

– Ступай туда, – Маликульмульк указал на дверь, Тараторка быстро отворила ее, и раздался дружный вскрик – Фролка со своим чайником чуть не сбил с ног и не обварил Карло Риенци и Джакомо Сильвани, уже готовых присоединиться к Дораличе и Аннунциате. Итальянцы были одеты в модные фраки, гладко выбриты, припудрены и тоже блистали драгоценностями – мало того, что надели по три перстня на руку, так и к часам подвесили множество брелоков.

Фролка проскочил в комнату, и Маликульмульк услышал возгласы старого Манчини.

– Я провожу вас в гостиные, – сказал он итальянцам, рассудив, что травы меньше десяти минут не будут завариваться, а держать все это время артистов в коридоре как-то нелепо.

Потом Маликульмульк наскоро представил всю четверку вокалистов их сиятельствам и пошел обратно – за музыкантами. Он постучал в мужскую комнату, отданную квартету, дверь отворилась, и первым вышел толстяк с виолончелью. За ним последовали виолончелист, альтист и скрипач, все – немолодые, с кислыми физиономиями, как будто приглашение к рижскому генерал-губернатору было для них хуже горькой редьки. Маликульмульк по столичным театрам знал сию самолюбивую и вечно недовольную публику – трудно смириться, что либо по гроб дней своих будешь исполнять партию третьей скрипки в каком-нибудь городишке, либо годами странствовать в диких краях, где хоть и играешь первую скрипку, да кто это оценит? Каждый музыкант нес под мышкой нотную тетрадь. Казачок Гришка замыкал шествие – он тащил пюпитры для нот.