Полная версия

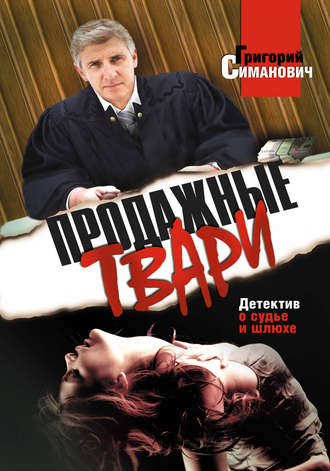

Продажные твари

– Анна Саидовна, способ убийства вашего знакомого вынуждает нас подозревать, что здесь замешана женщина. Вас я не имею в виду, у вас абсолютное алиби. Но вы должны нам помочь. Мы ищем убийцу. Для этого необходимо понять мотив, по которому совершена столь изуверская, экзотическая, хладнокровная расправа. Пожалуйста, расскажите мне искренно, по секрету, как женщина женщине, каким он был любовником, как вел себя, что было особенного в его сексуальности.

Она как бы померкла на глазах, съежилась, закрыла лицо руками и заплакала. В отличие от более экспансивной Голышевой она рыдала тихо, но эти всхлипы выдавали страдание не менее глубокое, чем у ее предшественницы.

Марьяна не пыталась ее утешить, сидела молча, ждала. Наконец Салахова успокоилась.

– Я любила мужа, но… ничего не чувствовала, понимаете. Почти ничего. Не могу сказать, что мне было плохо с ним. Нет, приятно, но… не более того. Вы женщина, вы поймете. Я просто не знала, что такое приближение оргазма и сам оргазм, какое это переживание, какая вспышка, какой… взлет. Тимур это понимал, мы оба понимали. Он что-то пытался, я тоже, я старалась ни о чем не думать, но ничего… ничего – понимаете? Дочь родилась, жили мирно, хотя небогато, он инженер-технолог на заводе. Я иногда думала о любовнике, понимала, что только помани, я ведь не уродина. Столько мужчин заглядывалось… Но не могла себе позволить, я уже объясняла…Ну и вот, когда у него появилась другая, он сказал мне все. Он не хотел отдавать машину, а я очень привыкла, она словно что-то заменяла мне в жизни, восполняла. Появился Толя, стал помогать. А через месяц знакомства и ухаживаний я сдалась. Я его не то чтобы полюбила. Именно захотела. Я мечтала, что именно с ним… И тогда…

Она снова была на грани, навернулись слезы, но Марьяна мягко и сочувственно прошептала «Анна Саидовна, не надо, пожалуйста», и это подействовало. Салахова быстро взяла себя в руки и продолжила:

– …Тогда это случилось. У него дома. Он делал со мной такое, о чем я только читала или смотрела украдкой от мужа или слышала от подруг. Я ведь много читала всякого, я филолог все-таки. Но это было даже больше. Я не подозревала, что так можно чувствовать, такое можно пережить. Он меня переселил в другую реальность. В космос, в невесомость… Я испытала это впервые и так сильно, что потеряла сознание. Он приводил меня в чувство. Это нельзя передать.

– И вы при этом не можете сказать с уверенностью, любили его или нет? – удивилась Марьяна.

– Да, не могу. Как ответить, любишь ли ты наркотик, если подсел на него? Была сумасшедшая тяга испытать это еще, еще… Он стал курьером, доставляющим невероятное удовольствие. Секс с ним превратился в подобие дозы. Я любила его как человека, приносившего бесплатную дозу и ничего взамен не хотевшего, кроме моего тела, понимаете? Я совершенно теряла над собой контроль и наносила ему травмы. Я раздирала ему кожу на спине в кровь и ничего не могла с собой поделать. Он не протестовал. Ему это нравилось, я чувствовала. И так два месяца, по два примерно раза в неделю. И каждый раз – до обморока, до состояния, когда кажется, что ты сейчас умрешь или убьешь. А потом…

– Что?..

– Как вам объяснить? Он изменился. За две-три встречи превратился в другого любовника. Все то, что предваряло оргазм и само по себе доставляло жуткую радость и невыносимо сладкую муку, – все прекратилось. Он стал примитивен и прост, почти как бывший муж. Он стал грубей, поспешней, резче. Я не успевала за ним. Я только подходила к границе, за которой все это чудо и безумие начиналось, а он уже… ему уже ничего не надо было. Когда я пыталась объяснить, он удивлялся. Или делал вид, что удивляется. Потом стал раздражаться. А потом… потом его убили. Вот и все.

Марьяна выслушала, как ей показалось, банальнейшую фабулу короткой любовной связи между завзятым, прожженным ловеласом, циничным городским Казановой и якобы фригидной дурочкой-красоточкой. Соблазнил, потешился, надоела, бросил. Встретила, заинтересовалась, ворвалась в мир большого секса и… бросили ее.

Но почему с Голышевой он прощался так деликатно, мягко, необидно, а здесь, где его самолюбие самца, соблазнителя, казалось бы, должно по полной программе торжествовать и тешиться, он словно бы «сворачивает» связь, сперва умышленно отказываясь от ласк, а потом – бестактно, безоглядно, мужиковато?

Раб настроения? Каприз пресытившегося охотника за женщинами? Новое увлечение?

Он сознательно и резко превратил секс с партнершей в нечто механистическое, как бы изгнал из него то искусство, которым владел и пользовался для совместного восхождения к апофеозу.

Следователь-аналитик Марьяна Залесская сама до конца не отдавала себе отчет, зачем так явно и заинтересованно «залезает в постель» к Миклачеву и его барышням. Она даже попыталась поймать себя на грешном и постыдном женско-обывательском интересе к подробностям интимной жизни других людей. И не могла не признаться себе, что эти подробности ее волновали. Но она трезво относила это к нормальному проявлению женской сексуальности, каковой не была лишена, несмотря на небогатый опыт и отсутствие классических внешних признаков.

Нет, нечто иное, вполне прагматичное, диктовало ей вопросы и подогревало интерес. Это нечто имело прямое отношение к личности убитого. Марьяна решила отталкиваться от доминанты характера и, соответственно, от версии, которую, несмотря на омерзительные детали преступления, она для себя сформулировала вполне поэтично и даже романтично: «любовь и смерть». Надо отработать эту «поэму» до конца, а уж если упрешься в тупик – искать иные поводы и мотивы.

Сволочь! Сволочь! Мразь! Садист! Нет, пожалуйста, не уходи, ну пожалуйста… Гадина, сука, тварь ты поганая, тварь… Ну все, все, прости, я согласна, делай что хочешь, прости, иди ко мне, иди ко мне, я очень прошу тебя, очень прошу…

«Белокурая бестия» Паша Суздалев методично реализовывал все, что наметил.

Мать убитого Миклачева помочь не смогла. Горе сильно надломило эту пожилую и без того несчастную женщину, потерявшую мужа, а при его жизни все последние годы терпевшую пьяные выходки и побои отставного мента. Она беспрерывно плакала, твердила одно и то же, какой был хороший мальчик, и все предположения относительно небезупречного образа жизни сына отметала в принципе: «Да что вы! Толенька – он…» Дальше шли эмоции слепо любящей и ослепленной горем матери. Самое безнадежное заключалось в том, что, судя по ее репликам, он вообще не делился с нею никакими подробностями личной или профессиональной жизни, а уж интимной – тем более. «Хороший мальчик» позванивал, изредка забегал, подбрасывал деньжат – все. Кстати, по нынешним временам это уже немало, но для следствия – увы! – нужно нечто более обстоятельное.

Паша не стал даже касаться наиболее пикантной детали преступления, понимая всю бестактность разговора об этом с матерью покойного. Единственное, что смог он извлечь для себя полезного, – фраза женщины из ее горестных воспоминаний о «прекрасном мальчике, Толеньке моем»: «Он еще с детства, сыночек мой, честный был, никогда слово не нарушал, и такой целеустремленный – если надо было добиться чего, то обязательно шел до конца».

Это совпадало с отзывами двух одноклассников козловской школы, с которыми уже успел переговорить Паша, и привносило четкую, не подлежащую сомнению характеристику. Могло пригодиться.

С судимостью было куда интереснее.

Внимательно изучив дело в архиве Козловского горсуда, Паша пришел к выводу, что этот Миклачев был либо совестливый, искренний человек, либо холодный, талантливый психолог и позер. Непреднамеренно задавил пожилую женщину, а по стенограмме последнего слова каялся так, словно только тем и занимался, что старушек, как Раскольников, глушил, да вот, к Богу пришел, жизнью искупить готов. Бил на жалость судьи? Похоже. А судья – то, кстати, ни много ни мало сам Дымков, который давно уже в Славянске работает и слывет суровым и неподкупным. Его редкая по нынешним временам репутация Паше была известна хорошо еще и потому, что бандит и насильник Подушкин, изловленный и жестко взятый лично Пашей летом 2007 года на квартире у любовницы, получил от Дымкова, несмотря на слабоватую, честно говоря, доказательную базу и мощные усилия защиты, 20 лет строгача, на год больше, чем просил прокурор. Паша участвовал в процессе, и на паре других побывал, где Дымков вершил правосудие. Такого разжалобить или провести крайне трудно. Тем не менее срок условный, штраф огромный, но деньги – дело наживное, а вот годы в колонии не вернешь.

То ли в те времена Дымков еще не стал таким принципиальным и жестким, то ли… купился на раскаяние парня.

Нет, конечно, можно допустить, что Миклачев и впрямь терзался, аки грешник библейский. Но с законностью приговора не все так очевидно, тем более что и обжаловать его дочь убитой не стала. Что-то не то… Купился ли Дымков, а может, все же купили?

Паша вдруг осознал, что профессиональная судьба Миклачева как юриста могла не раз пересекаться с «подопечными» Дымкова. Он немедленно отправился в архив Левобережного суда, одного из четырех райсудов Славянска. Предъявив удостоверение, был препровожден в пыльное помещение со стеллажами, на которых краска облупилась еще при советской власти. Обнаружив там «послужной список» судьи в виде пяти сотен с лишним дел объемом примерно в три тысячи томов, обозвал себя кретином и по мобильному вызвонил секретаря теперь уже бывшей миклачевской конторы Елену. Разумеется, архив адвокатской фирмы в порядке, выписки из всех дел, что вел Анатолий Зотович, систематизированы, но… черт побери, конторе-то всего три года с хвостиком. Так что Леночка с забавной фамилией Тутышкина могла предложить лишь часть искомых документов. Кстати, с этой Леночкой тоже надо безотлагательно поговорить – за короткой юбкой, демонстрирующей симпатичные ножки, Миклачев вполне мог увиваться.

Выругавшись про себя крепенько, Паша начал просмотр протоколов за 2003 – 2007 годы. По счастью, имя адвоката значилось в одном и том же пункте на первой странице. Это существенно сократило время поиска. Он обнаружил и отложил двадцать три дела, которые сводили в зале заседаний Дымкова и Миклачева.

Суздалев не слишком-то отдавал себе отчет, на кой ляд он делает эту работу, если не движет им ничто, кроме легкого недоумения по поводу одного-единственного давнего приговора. Впрочем, он и не собирался копаться в этих талмудах. Он бегло, наискосок читал обвинительные заключения прокурора в поисках аналога, пусть не полного. И нашел.

В феврале 2005 года Миклачев защищал некоего Лопатникова, 24 лет от роду, то есть почти ровесника Миклачева на момент судебного процесса над незадачливым водилой. Этот Лопатников совершил причинение смерти по неосторожности. Погибла теща. Способ и орудие преступления были поистине уникальны. В пьяном гневе или кураже, будучи у себя в квартире, он обозвал тещу нецензурно и вышел из кухни. Теща вслед послала ему пару ласковых и захлопнула за ним дверь. И тогда Лопатников в гневе распахнул эту дверь ударом ноги, со всей дури. И так он ее умудрился распахнуть, что металлическая ручка угодила аккурат в висок теще, которая именно в этот момент нагнулась, чтобы поднять слетевшую с двери декоративную подковку. А слетела она после громкого ухода Лопатникова. Висела на счастье – принесла гибель: вот же ирония судьбы!

Лопатников молодой был мужик, семейный. Положительные характеристики из банка, куда устроился водителем после армии. Из военной части, где шоферил, – панегирики. Жена на четвертом месяце. И что? Дымков впаял ему за причинение смерти по неосторожности два вполне реальных года общего режима. Даже не колония-поселение. Это что? Похоже, критерии размыты. То ли закон, то ли симпатии личные, то ли…

Паша вспомнил любимую поговорку своего бывшего коллеги, опера Димки Зуйко: «Не берет только архангел Гавриил». Когда уточняли, почему именно Гавриил, Димка тягостно вздыхал и констатировал: «Не предлагали!».

Полистав еще пару часов протоколы, Паша решил плюнуть, осознав бесплодность этого занятия.

В тот день, когда Паша глотал пыль в архиве, дверь на девятом, последнем этаже квартиры № 35 дома № 14 по ул. Енисейской была вскрыта отмычкой бесшумно и филигранно. Толя Маков по кличке Щелчок по-другому и не работал: практика, стаж, опыт. Братан Мишаня Маков по кличке Рупь стремал одним лестничным пролетом ниже, чтобы видеть и Толика, и площадку восьмого этажа – на всякий случай. Когда Щелчок дверку открыл, Мишаня в три мягких прыжка взлетел по пролету и прошмыгнул вслед за братом, прикрыв за собой тихонечко.

Навел Панин, свой участковый по этому району. Работали уже в четвертый раз совместно. Панин долей оставался доволен. Откуда чего узнавал – не их было дело. Их дело – зайти и взять, но только бабки и цацки. И ничего другого. Щелчок и Рупь после второй отсидки стали домушниками мудрыми и не жадными. Усекли – усвоили: барахло не берешь – дольше на свободе гуляешь. Панин шепнул: баба упакованная, одна, днем на работе всегда, приходит поздно. При обходе приметил два замочка, оба хилые – по его разумению. Другой охраны нет. Сказал: лично отследит уход, по телефону скомандует.

Так и было, утром звякнул.

Вошли спокойно: заперт был только один нижний замок, совсем плевый. Щелчок миновал прихожую и застекленную дверь гостиной распахнул. И остолбенел. Так же, из-за спины глянув, застыл Мишаня. Посреди комнаты, вся в кровище, лежала красивая баба в распахнутом халате. Ясно – хозяйка. Обоих одна мысль резанула, чуть опомнились: подстава. «Панин, сука…»

Щелчок шепнул сдавленно, хрипло: «Ноги делаем!» Они попятились, не в силах оторвать взгляда от женщины, которой здесь не должно было быть, – живой, а тем более мертвой. Тихо вышли из квартиры, озираясь, дверь входную Мишаня прикрыл, но прихлопывать не стал – лишний звук. На два этажа спустились, с трудом себя заставляя не бежать, а потом уж не выдержали. Опомнились в двух кварталах от дома. Дворами, с нервной оглядкой, прошмыгнули на центральную улицу Гагарина, где Мишаня оставил «жигуль». Сели, дали по газам, ехали молча, ошалевшие. У дома, где квартировали, остановились.

– Ушли вроде, – сказал Щелчок, закуривая. Руки его, всегда уверенные и твердые, подрагивали.

– Сфотографировать нас могли, – предположил Рупь, тоже закурив. – Лошары мы. Глазки дверные у соседей не залепили. Оборзели.

– Если Панин, сука, подставил, то могли и через глазки, – как еще-то? Но это вряд ли. Ему западло. Да и себя же закопал бы. Чего-то не то. Мне сдается, братуха, что фишка легла как-то не так. Не пофартило нам в натуре, и ему тоже. Чего-то не срослось. Но если до вечера этот мент не позвонит – рвем когти.

Щелчок оказался прав лишь отчасти.

Вечером Панин позвонил, сказал условное слово, которое означало место встречи. Братья решили рискнуть, но провериться хорошенько, все окрест обнюхать. Пришли к выводу, что чисто, засады нет. На всякий случай Мишаня схоронился в беседке во дворе соседнего дома, откуда хоть как-то видно было, а к Панину на скамеечку подсел один Щелчок, старший из погодков, считавший себя ответственным за судьбу младшенького.

Панин услышал, как было дело, и ох-л. Щелчка не проведешь, так мент Ваньку не валял бы.

Панин перебздел по полной. Поклялся, что рано утром, часов в восемь лично пронаблюдал, как она вышла из дома и отправилась в сторону автобусной остановки. «Видно, вернулась, не мог же я там весь день ошиваться, вас дожидаясь! Вот невезуха, ну и дела!»

Панин соврал.

В 7.15 он и впрямь пришел в штатском и выбрал точку для наблюдения – за углом трансформаторной будки метрах в ста пятидесяти от подъезда. Зрение орлиное, но ее не заметил. Выходили разные, всех в лицо знал, третий год на участке. Только один незнакомый был, высокий такой, лет тридцати пяти, с инструментальной сумкой на плече. Аккурат мимо прошел, к проходному двору в соседний переулок. Еще оглянулся пару раз, словно искал кого-то глазами.

Двор насквозь просматривался. Панинские «бинокли» разглядели даже, как этот слесарь или автомеханик (странный какой-то!) открыл водительскую дверцу белых «жигулей», «копейку» лохматого года выпуска, сел и по газам. Профессиональная память запечатлела цифры номера – 638. А почему запомнил: телефон в его, панинской квартире начинался именно с этих цифр. А вот буквы и серию не зафиксировал, переключил внимание.

Он продолжил наблюдение за подъездом. Но хозяйка до восьми пятнадцати не появилась. А дальше не мог: совещание в управе, опоздаешь – яйца оторвут. Положился на авось.

А Щелчок ошибся в главном. Их сфотографировали. «Снимок» хоть и смутный, слеповатый, как она сама, «сделала», глянув в дверной глазок в самый для них неподходящий момент, соседка из 36-й квартиры, бабуля Настя. Поскольку на улицу уже не выходила, только по квартире с ходунками, глазок дверной панорамный да еще телевизор цветной и балкон были единственными окошками во все еще интересный мир для инвалида первой группы, ветерана органов исполнения наказаний, старой стукачки Анастасии Ивановны Крынкиной. В это «окошко», напоминавшее те, привычные, на дверях камеры, бывшая надзирательница поглядывала по обыкновению раз по десять на дню, на шумок или просто на удачу, и порой не зря. Вот и сегодня сразу два «кадра» углядела. С утра к соседке тот мужчина звонил, что давненько не захаживал, а раньше чуть не каждый вечер. Открыла она ему. А потом, часа через три, двое каких-то мужчин быстро от двери ее отходили и вниз по лестнице… И чего это Алла-то днем не на работе, как обычно? Приболела, что ли? И мужики повадились…

К соседке старушка относилась неплохо, та ей иногда помогала – хлебушек, то да се. Но все равно считала ее шлюхой, как и всех окружавших ее по жизни товарок и коллег.

Но Алла Осиповна Голышева не была шлюхой. А в тот момент, когда баба Настя углядела в «окошко» двух мужчин, Алла Осиповна была просто обыкновенной мертвой женщиной.

Палец медленно заскользил по животу и вверх, под грудь. Остановился, будто в нерешительности. Выше, медленно, под сосок. Вот сейчас…

– …Пожалуйста!

Он опять уходит вниз, к животу. Замер, словно спрятался, в ложбинке пупка.

– …Ну, что же?!

– …Не сейчас.

Все, время пришло. Олег Олегович получил из Вены тайно ожидавшееся письмо. Радость-то какая! Двоюродный дядя восьмидесяти трех лет, довоенный еще эмигрант, на склоне дней, тоскуя в одиночестве, нашел-таки племянника и зовет погостить с супругой. Брата своего Олега Васильевича помнит с детства, только не искал его, думал – на войне погиб или в лагерях сгинул. А на пороге вечности решил-таки обратиться в Красный Крест, там помогли племянника отыскать.

Письмо на немецком, с переводом приложенным, со слезой, с точным адресом – все как с Владиком обговаривали еще три года назад, а недавно в Москве подтвердили. Владик с его размахом и крутизной, с его ветвистыми связями не понимал, зачем эти сложности с письмом, мнимым дядей и прочей хренью. Но Дымков настаивал, не желая вызывать лишних подозрений и догадок у тех, кто будет подписывать отпуск, а в последствии читать его документы на смену гражданства. Он намеревался письмо это не скрывать, начальству продемонстрировать. Впрочем, совсем без косых взглядов вряд ли обойдется. В России в чем-нибудь тайном и незаконном подозревают каждого второго. А людей на государственной службе – поголовно. Каждый каждого. Свой своего. И не зря.

Но Дымкову к тому моменту будет наплевать. Не в Интерпол же на него в розыск подадут! Ну поехал в гости и не вернулся… Через год-другой какой-нибудь проныра-журналист узнает, что бывший судья живет припеваючи в альпийском особняке. Эка невидаль! И кто чего докажет? И все же…

На весь процесс подготовки – оформление гостевой визы, покупку дома Владькиными людьми плюс проведение нескольких плановых процессов – Олег Олегович положил пять, от силы шесть месяцев. Максимум восемь. Предстояло главное: передать Владику деньги. Извлечь и вручить поклажу его людям в назначенный день. Именно этот ключевой акт всей его жизни Дымков прокручивал в воображении чаще всего, и кошки на душе скребли, сколько себя ни уговаривал. А вдруг их по дороге случайно досмотрят? А вдруг авария случиться? А вдруг… Все заверения и насмешки Владика, его неизменное «да все схвачено!» не спасали от холодного пота и учащенного сердцебиения при мысли о крахе. И еще один страх продолжал подспудно преследовать его. Казалось бы, все миновало, все тихо – нет, не отпускал звонок с того света. Жаль, Гриня уехал куда-то. Ничего, скоро встретимся.

11 июля в полдень в кабинете Кудрина, в присутствии Марьяны Залесской и, разумеется, самого шефа Паша Суздалев коротко доложил, а точнее, суммировал то, что они имели на этот момент.

А поимели они сразу столько, что всех троих огорошило и ввело в сильнейшее сомнение: то ли они за двадцать четыре часа раскроют оба убийства сотрудников фирмы «Миклачев, Лейкинд и партнеры», то ли погрязнут в этом деле на месяцы и упрутся в очередной «висяк».

– Голышеву сильно ударили по лицу два раза, сломали нос, выбили зубы. Потом третий удар в горло, под подбородок. Сильнейший удар профессионала. Смерть наступила мгновенно. Убийство случилось ночью или ранним утром 10 июля. Обнаружен был труп 10-го в 15.20 районным врачом поликлиники № 5 Дорошиной Верой Игоревной. Дорошина пришла по вызову соседки-старухи Крынкиной Анастасии Ивановны, инвалида первой группы. Во время осмотра Крынкина не только про свои болячки гундела, но и сетовала на соседку, принимающую сразу по три мужика в день. Дорошина на участке без малого четыре года. Знала Аллу Голышеву как пациентку, к которой несколько раз приезжала по вызову на грипп и еще на какие-то хвори. Прониклась к ней симпатией. Бабке не поверила, конечно. Выйдя от нее и проходя мимо двери Голиковой, с удивлением обнаружила, что дверь приоткрыта. Позвонила, не откликнулись, вошла и, как любил говорить герой одного популярного телефильма, «картина маслом»: Голышева мертва, лицо в крови, на полу кровь и выбитые зубы. Дорошина визуально определила, но пульс пощупала и сразу по мобильнику набрала милицию. Дальше самое интересное, но вы же все знаете…

– Продолжай, – настойчиво повелел Кудрин, поглядев на Марьяну и прочитав в ее глазах явное желание услышать обо всем еще раз.

– По заключению экспертизы, дверь либо открыла сама хозяйка, либо с замками поработала отмычка: уточним! – возобновил свой доклад Паша. – Позвонили в офис, застали Романа Севрука. Он один как раз и был нам известен из круга ее близких знакомых. Севрук приехал, выглядел ужасно, находился как бы в шоке и прострации. На просьбу определить на глаз, что пропало, ответил, что вроде все на месте. Заявил, что в последний раз выдел убитую 7 июля, вскоре после гибели Миклачева, в офисе фирмы, куда забегал за документами для очередного процесса. Перекинулись, по его словам, ничего не значащими фразами. Посокрушались… Никаких признаков тревоги в ее поведении не обнаружил. Параллельно приехавший со мной на место преступления младший инспектор-дознаватель Аронов вел опрос соседки по лестничной клетке, той самой Крынкиной. Немедленно доложил мне о предварительных показаниях. По ее словам, примерно в десять утра в день убийства она видела в дверной глазок сперва одного мужчину, входившего к Голышевой, а спустя несколько часов, примерно в 13.00, – еще двух, выходивших. Этих последних не разглядела, они быстро из поля зрения исчезли, а вот первого узнала сразу, он прежде очень часто наведывался.

Здесь Паша сделал многозначительную паузу и, перейдя с языка доклада на повседневную речь, без ложной скромности позиционировал себя как сыщика, которому свойственны гениальные озарения.

– И вдруг у меня что-то сошлось, какой-то внутренний голос подсказал… Севрук-то еще не ушел, когда мне Аронов про эту бабку Крынкину докладывал. Я ему так вежливо: давайте, мол, выйдем, Роман Григорьевич, на лестничную клетку, покурим. Мне, мол, с вами тет-а-тет надо пообщаться, тут посторонних глаз и ушей много.

Выходим, я его так нежно под ручку, и к двери Крынкиной. И звоню. Он на меня уставился изумленно, но что-то уже почувствовал или догадался. Как-то сник еще больше. Бабка доковыляла, в глазок свой любимый посмотрела и открывает. И тут… – Паша торжествующе глянул в аудиторию – «Момент истины»! Она прямо с места в карьер и вякнула: «Вот он, голубчик, что к Аллочке-то приходил!»

Паша вкусил славы и продолжил докладывать «как положено».

– Роман Григорьевич Севрук был опознан свидетельницей как человек, входивший в квартиру убитой Голышевой 9 июля примерно в десять утра. Подозреваемый задержан. Получена санкция прокурора на арест. При обыске в автомобиле Севрука на резиновом коврике у водительского кресла, в той его части, что у педали акселератора, обнаружено небольшое, с мелкую монетку величиной, смазанное и подсохшее пятнышко крови. По данным лаборатории, полученным вчера утром, группа крови с этого пятна совпадает с группой крови Голышевой – вторая, резус отрицательный, а у самого Севрука первая, резус отрицательный. Туфли, в которых он вел машину, были при задержании на нем – так он утверждает. На правом ботинке эксперт обнаружил слабо различимый след крови. Группа и резус совпадают с теми, что у Голышевой. Первый короткий допрос арестованного, проведенный с его согласия без адвоката, показал, что Севрук не отрицает, что был в квартире и видел убитую. Но он утверждает, что дверь была открыта, а Голышева – мертва, и он никакого отношения к преступлению не имеет. Подозреваемый получил в то утро, в 8.20, SMS-сообщение от Голышевой с просьбой приехать. Текст был такой: «Приезжай, мне плохо». Перезвонил, но телефон не ответил. Приехал, дверь отперта, вошел, увидел, сразу понял, что мертва, испытал сильнейший шок, страшно испугался, что на него повесят убийство, и поспешно ушел, даже не подходя к трупу. Откуда кровь в машине и на башмаке – объяснить не может. Дверь закрыл на нижний замок ключом, оставшимся у него со времен их романа с Голышевой. Зачем это сделал – не знает, скорее всего, как он полагает, безотчетно, в состоянии сильного аффекта. Далее… На изъятом у подозреваемого мобильном телефоне никакого SMS-сообщения от Голышевой нет. Севрук утверждает, что автоматически стер его по привычке – мол, выработал такую привычку по соображениям конспирации – вдруг жена в мобильник полезет. Мобильный телефон Голышевой при осмотре места происшествия не обнаружен вообще. Их телефоны обслуживают разные компании мобильной связи. У него – «Гудстар», у нее – «Калинка». Там утверждают, что SMS-ки не отслеживают, хотя могут, если поставить такую техническую задачу. В «Калинке» вызвались помочь, но нужна SIM-карта Голышевой, а где ее взять? В результате получена санкция прокурора на арест на десять суток. Пока все.