Полная версия

500 великих путешествий

Вопрос о местоположении Агисимбы до сих пор остается предметом споров. Свидетельство Птолемея (II в.) о том, что там во множестве обитали носороги, указывает на область, богатую реками и водоемами; по его же словам, жителями Агасимбы были «эфиопы», то есть чернокожие. Много столетий спустя французский ученый Вивьен де Сен-Мартен пытался отождествить Агисимбу с сахарским оазисом Асбен, но там едва ли могли водиться носороги. Страна, изобилующая водой и населенная неграми, должна была находиться лишь к югу от великой пустыни. Некоторые исследователи даже отождествляли ее с Зимбабве!

Скорее всего, Агасимбу следует искать на богатых водой низменностях вокруг озера Чад. Таким образом, наместник Нумидии Юлий Матерн и его люди совершили одно из величайших достижений в истории географических открытий: ведь в следующий раз европейцы сумели добраться до озера Чад только в 1823 г.! Впрочем, бесспорных доказательств пребывания римлян на берегах Чада нет, хотя сообщение Птолемея об этом походе большинство ученых признает «вероятным». В любом случае «страну Агисимба» следует считать самым южным пунктом, которого достигли путешественники Античности.

«И Туле не будет пределом земли…»

«Лжец» Пифей доставил жителям Средиземноморья невероятно ценные, но настолько непривычные сведения о странах Северной Европы, что им отказались верить. Вплоть до 84 г. н. э. вопрос о том, является ли «открытая» Юлием Цезарем Британия островом, оставался предметом дискуссий. Впрочем, многие географы того времени (Плиний, Помпоний Мела), твердо знали, что Британия – это остров, но и располагали сведениями об островах и землях, лежащих далеко к северу, – Оркнейских и Шетландских островах, о загадочной «ультима туле» (Норвегия, или, что менее вероятно, Исландия). Однако окончательно все точки над «i» расставила морская экспедиция Юлия Агриколы, римского наместника в Британии.

Статуя Агриколы

Это путешествие было связано с военно-морской операцией, проведенной Агриколой во время войны с каледонцами. Одержав ряд побед на суше, Агрикола, стремившийся завершить покорение страны, захотел выяснить, как далеко она простирается на север и насколько заслуживают доверия сведения о северных морях, полученные в свое время от Пифея (над которыми тогда смеялся весь научный мир). Римский флот отправился вдоль побережья Шотландии на север. Мореходам удалось обогнуть Британию с севера и окончательно установить островной характер этой земли. На севере, в туманной дымке, вырисовывались очертания других островов, которые моряки приняли за легендарную землю Туле (в реальности это были Оркнейские острова), однако экспедиция была предпринята в неудобное для плавания время года, так что римский флот не отважился приблизиться к далекой суше. Агрикола лишь ограничился кратким сообщением о том, что Туле «была усмотрена издали, но приказ был ехать лишь до этих мест, да и зима приближалась». Кроме того, по сообщению римского наместника, море на севере Шотландии «малоподвижно и тяжело для гребцов; оно даже и ветрами не поднимается значительно…».

Плавание римского флота вокруг Британии в 84 г. стало лишь частичным повторением подвига Пифея, хотя подготовлено оно были со значительно большим размахом. И хотя многого добиться не удалось, достижения Агриколы все же заслуживают признания. Это, видимо, была первая после Пифея попытка проникнуть в области, лежащие к северу от Британии; с 84 г. островная природа Британии уже никогда больше не оспаривалась.

Открытие Эллады

Имя древнегреческого путешественника и географа Павсания вернулось из долгого забвения в 1516 г., когда в Венеции был издан его фундаментальный труд «Описание Эллады», во многом не утративший своей актуальности вплоть до сегодняшнего дня. О личности его автора мы сегодня знаем преимущественно только из того, что он сам мимоходом сообщает о себе на страницах своего объемистого сочинения. Павсаний родился около 115 г. н. э. в Лидии (Малая Азия). Он много путешествовал, побывал во всех главнейших областях материковой Греции: Аттике, Лаконии, Мессении, Элиде, Ахайе, Аркадии, Беотии и Фокиде; по всей видимости, совершал он и более далекие путешествия, побывал в Риме и Палестине. Великие памятники античной Греции к тому времени уже большей частью находились в упадке, Павсаний видел и описал их уже на закате великой культуры. Он побывал в Микенах и запечатлел на страницах своей книги величественные руины этого древнего города. Циклопические стены Тиринфа – города, считавшегося родиной Геракла, – восхищенный Павсаний сравнил с египетскими пирамидами. Он оставил подробное описание афинского Акрополя: «Весь Акрополь – отвесная скала, и обнесен он крепкой стеной. Пропилеи имеют крышу из белого мрамора, и по красоте и размерам камня до сих пор нет ничего лучшего…» О знаменитом театре в Эпидавре Павсаний отзывается как о примере несравненной гармонии и красоты.

На страницах своей книги Павсаний описывает лишь то, что видел своими глазами и слышал от местных жителей, а если добавляет что-то от себя, то указывает на это. Именно в этой бесхитростности и беспристрастности заключается главная ценность его труда, который сегодня принято называть «путеводителем по Древней Греции». Ценнейшие исторические сведения, приводимые Павсанием, нередко заменяют собой утраченные первоисточники. Знаменитый археолог Генрих Шлиман, открывший царские гробницы в Микенах руководствовался указаниями Павсания. Он писал: «Я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь эллинов Агамемнон, его возница Эвримедон, Кассандра и их спутники». Книга Павсания представляет особую ценность и для историков искусства, поскольку путешественник привел в ней точное и подробное описание многих шедевров скульптуры, архитектуры, живописи, включая утраченные.

По поверхности плоской земли

Уроженец Александрии Козьма Индикоплов завоевал в эпоху раннего Средневековья широкую известность благодаря своей книге «Христианская топография» (ок. 547 г.). В ней он, пытаясь привлечь на свою сторону авторитет Библии и начисто отвергая все достижения географов и путешественников прошлого, утверждал, что земля плоская, что она стоит на четырех столбах, а центром ее является Иерусалим и что она, как крышей, покрыта небесами, которые, в свою очередь, рассечены надвое небесным сводом, отделяющим старую землю от новой… Парадоксально, однако, что наряду со всеми этими глупостями (которых, к слову сказать, в Библии нет) в книге Козьмы Индикоплова содержится масса чрезвычайно важных географических, культурно– и естественно-исторических сведений, которые придают этому сочинению огромную ценность. Несомненно, что все эти сведения получены как в результате личных наблюдений Козьмы Индикоплова, так и из рассказов очевидцев. Все это, а также прозвище Козьмы – Индикоплов, то есть «плававший в Индию», – указывает на то, что перед нами не просто собрание досужих вымыслов, а записки человека, лично побывавшего во многих дальних странах.

Картина мира по Козьме Индикоплову

О самом Козьме известно мало. Он происходил, как считается, из семьи александрийских купцов, в первой половине VI в. совершил далекие морские плавания по странам Индийского океана, а на склоне лет постригся в монахи и остаток жизни, видимо, провел в одном из монастырей на Синайском полуострове. Во время своих путешествий (их дата устанавливается на основе книги Козьмы – между 520 и 530 гг.) он побывал в Индии, на Цейлоне, в Абиссинии и даже, возможно, достиг истоков Нила (маршруты его путешествий не совсем ясны). Особое место, которое занял Козьма среди путешественников своей эпохи, объясняется не только тем, что человек из раннехристианского мира сумел побывать в «стране чудес» – Индии; в ту эпоху это было хотя и редким, но не единичным явлением. Любопытно другое: именно Козьма Индикоплов одним из первых упоминает о загадочной terra ultra Oceanum – «земле за океаном». Это туманное сообщение оставалось нерасшифрованным вплоть до эпохи Колумба. Одни видели в нем намек на то, что за Атлантическим океаном лежат неведомые земли, другие считали их доказательством того, что Атлантический океан простирается на западе вплоть до берегов Китая и Индии. Последнее все же очень сомнительно: Козьме Индикоплову, при его нелепом представлении о «плоской земле», и в голову не могло прийти, что, следуя на Запад, можно добраться до Азии…

Путешественники из поднебесной

Кенгуру при дворе китайского императора

«Фан» – «парус». Иероглиф с этим значением появился в Китае около 1000 г. до н. э. Первые китайские паруса очень напоминали плетенные из тростника циновки. А тип классической китайской джонки – с плоским дном и почти вертикальными носом и кормой – окончательно сформировался лишь к началу нашей эры.

Дошедшие до наших дней свидетельства ранних китайских морских плаваний отрывочны (или малоизвестны). Известно, что уже в 221 г. до н. э. жители города Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) вели оживленную морскую торговлю. Из далеких стран, лежащих к югу и юго-западу от Китая, они получали носорожьи рога, слоновую кость и драгоценные камни. Вполне возможно, что китайские купцы сами ходили за этими товарами к побережью Вьетнама или Малакки: как свидетельствуют археологические раскопки, в 221–207 гг. до н. э. на древних верфях в Чжуншаньсилу близ Гуаньчжоу строились суда грузоподъемностью 25–30 тонн.

Древние китайские судостроители использовали железные гвозди, составы для конопачения, бамбуковые доски. В I в. до н. э. они изобрели руль. Спустя еще 100 лет китайцы стали строить многомачтовые корабли. Между V и VIII столетиями китайцы изобрели суда с гребными колесами, приводимыми в действие рабами. К XII в. они уже строили огромные военные корабли, насчитывающие до 23 гребных колес на каждом судне. 15-метровый руль одного из таких кораблей недавно был обнаружен археологами на побережье Южного Китая. Теперь он хранится в Пекинском музее.

В VII–VIII вв. китайские торговые суда из Цюаньчжоу регулярно посещали порт Софалу на восточноафриканском побережье, минуя арабских посредников. В 863 г. китайский географ Дуан Чэньши описал торговлю рабами и производство слоновой кости и серой амбры в стране Бобали – считают, что речь идет о Сомали. Начиная с IX столетия китайские источники начинают сообщать надежные и достаточно подробные сведения об Африке.

Китайские императоры целенаправленно отправляли в море целые экспедиции, имеющие своей целью «высматривать неведомые страны». Во время одного из таких плаваний (605 г.) экспедиция военного советника Чу Гуаня открыла некое «царство Люцю» – возможно, речь идет об островах Рюкю или Тайване, а может быть, и о Филиппинах. Экспедиция была в целом неудачной: после нескольких вооруженных столкновений с аборигенами «всякие связи со страной Люцю прекратились».

Бурное развитие китайского мореплавания начинается на эпоху династии Сун (960—1279 гг.). Многочисленные археологические свидетельства, прежде всего находки фарфора и следов кораблекрушений, указывают на присутствие китайских мореходов во всей Юго-Восточной Азии. С конца Х в. китайцы завязали тесные сношения с жителями острова Борнео, проникли на Малые Зондские острова, установили прочные контакты с Явой, Суматрой, Цейлоном и Индией, встретились с арабскими купцами («да-ши»). В XI–XII вв. укрепленные китайские торговые фактории были основаны на Филиппинах. Китайские морские торговые маршруты достигали на севере – Кореи и Японии, на юге – Австралии. В 1178 г. таможенный чиновник из Цюаньчжоу Чжоу Цюфэй описал далекие острова на западе (Мадагаскар?), жители которых – «черные, как лак», со вьющимися волосами – были захвачены и проданы в рабство арабским купцам.

Арабский Восток был одним из главных направлений китайской морской торговли. Фустат (Старый Каир) на протяжении 500 лет, начиная с эпохи династии Тан, являлся главным потребителем китайского фарфора. Большие количества фарфора обнаружены в Омане – порты на побережье Аравии играли важную роль в торговле с Китаем. Помимо фарфора на арабском рынке были весьма желанны китайские шелк, хлопчатобумажные ткани, лаковые изделия, медные деньги, красители и бумага.

В начале XIII столетия флот Сунов владел морями от побережья Камбоджи до Японии и Кореи. Общее количество одних только военных судов достигало 600. Арабский путешественник Ибн-Баттута, побывавший в 1340-х гг. в Китае, видел колоссальные корабли, которые строились на верфях Зайтуна (Цюаньчжоу) специально для дальних плаваний в океане. «Каждый из них, – пишет Ибн-Баттута, – имеет на борту 1000 человек: 600 моряков и 400 солдат, и сопровождают его три посыльных судна».

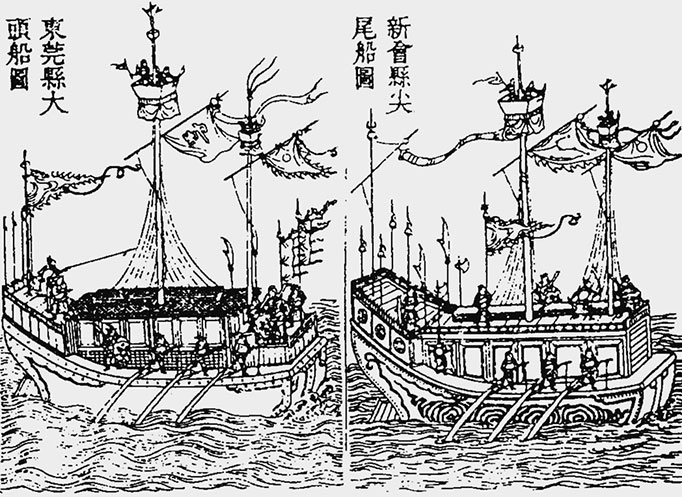

Китайская флотилия на старом рисунке

Компас («югоуказующая игла») появился у китайцев в III в. до н. э., однако лишь с IX в. его стали использовать в мореходстве. Тем не менее еще в начале нашей эры китайские мореплаватели совершали регулярные рейсы на юг, к Зондским островам, – это доказано археологическими находками. Есть все основания полагать, что средневековым китайским мореходам были известны многие острова Тихого океана, лежащие на юге и юго-востоке. Еще в III в. н. э. китайская хроника «Вэйши» сообщала что острова Тихого океана тянутся на 5000 миль и что кораблю нужен год, чтобы достичь самых отдаленных из них. В некоторых китайских текстах можно встретить описания заморских животных, напоминающих… кенгуру! Самое раннее подобное свидетельство встречается в хронике Ши Цзу (338 г. до н. э.), где речь идет о кенгуру (?), привезенных для императорского зверинца. Подобные сообщения появлялись и в нескольких более поздних источниках. А в одной из китайских книг, написанной до 338 г. до н. э., как считают, описаны австралийские аборигены и использование ими бумеранга.

Плавание к острову Бессмертных

Памятник Сю Фу в Вэйхае, Китай

Древние китайцы верили в существование «Великого острова Бессмертных», расположенного где-то в Восточном море. По преданию, на этом острове росла трава, дающая бессмертие. Император Цинь Шихуанди отправил некоего Сю Фу в далекую морскую экспедицию на поиски чудесного эликсира бессмертия. Для Сю Фу собрали большой флот из джонок и плотов и в сопровождение предоставили около 3000 девственных и «с хорошим характером» юношей и девушек, а также рабочих и воинов. Суда нагрузили большим количеством денег, продовольствия и различных материалов, взяты были также домашний скот, зерно и семена растений. В 219 г. Сю Фу и его спутники вышли из гавани на южном берегу Шаньдунского полуострова в Восточный (то есть Тихий) океан и взяли курс на восток. Экспедиция достигла какого-то острова, где обнаружила несколько больших озер. В 210 г. до н. э. Сю Фу вернулся в Китай с просьбой выделить ему в помощь искусных стрелков и изготовить специальные луки для охоты на тюленей. Император удовлетворил просьбу, и Сю Фу вновь отбыл за море. Позже появилась легенда, что он благополучно добрался до Японии и стал первым японским императором. Действительно, из островов Тихого океана к берегам Китая на востоке ближе всего расположены Японские острова, причем на самом ближнем из них, Хонсю, обнаружена китайская керамика времен династии Цинь. Скорее всего, Сю Фу имел точную информацию о положении Хонсю. Древнекитайские моряки открыли и, видимо, много раз посещали не только этот остров, но другие острова Японии. Иначе трудно объяснить, почему экспедиция Сю Фу была столь многочисленной.

Странствия Сыма Цяня

Великому китайскому историку Сыма Цяню (145 или 135 – ок. 86 до н. э.), автору «Ши цзи» («Исторических записок») – первой истории Китая с древнейших времен, – в Китае даже посвящен храм. Все поколения средневековых китайских историков считали себя последователями Сыма Цяня, а стиль и манера изложения великого историка стали для них каноном.

Сыма Цянь рано стал обучаться книжной премудрости. Однако, усердно занимаясь науками, Сыма Цянь вовсе не стал сухим книгоедом. Ему хотелось самому поглядеть на места, где происходили события, о которых он читал, посмотреть на мир, познакомиться с нравами и обычаями разных районов империи, поговорить с людьми. 20-летним юношей Сыма Цянь отправился странствовать. Сначала путешественник поехал на восток от столицы, затем повернул на юг и, переправившись через Янцзы, пришел в земли бывшего княжества Чу (нынешние провинции Хунань и Хубэй). Перед юношей предстала гора Девяти Сомнений (провинция Хунань), где, по преданию, был похоронен добродетельный император Шунь. Девять вершин этой горы были так похожи друг на друга, что их постоянно путали. Отсюда и произошло ее название.

После долгого пути по реке Янцзы молодой путешественник совершил восхождения на знаменитые горы Китая. Одна из них, Гуйцзи (провинция Чжэцзян), была связана с именем легендарного императора Великого Юйя. Здесь он умер, удалившись в пещеру. Сыма Цянь осмотрел ее. Поднявшись еще на одну знаменитую гору – Гусу (провинция Цзянсу), Сыма Цянь увидел на горизонте множество озер, соединенных протоками и сливавшихся в сплошную серебристую равнину. На этой равнине высились укрепления и дворцы, воздвигнутые правителями княжества Чу. Сыма Цяня поразила величественность этих памятников.

Переправившись на северный берег Янцзы, путешественник оказался в уезде Хуайинь, на родине Хань Синя, знаменитого полководца. Сыма Цянь беседовал со стариками, знавшими подробности жизни этого выдающегося человека. Отправившись отсюда на север, Сыма Цянь прибыл в столицу княжества Лу (провинция Шаньдун) – родины Конфуция. Сыма Цянь приехал сюда для того, чтобы как можно лучше и полнее ознакомиться с конфуцианством, влияние которого на китайскую культуру было очень велико. Поэтому он много дней уделил усердным занятиям в столицах княжеств Лу и Ци.

Сыма Цянь

Отсюда путешественник двинулся на юг. В провинции Цзянсу еще были живы старики, помнившие молодого Лю Бана – основателя династии Хань. Бахвал и гуляка, он неоднократно пускался в сомнительные проделки. Когда в 209 г. до н. э. вспыхнуло восстание против династии Цинь, Лю Бан примкнул к народному движению. Местные жители избрали его своим начальником и поставили во главе повстанческой армии. Так началась карьера первого ханьского императора. Сыма Цянь долго беседовал с местными стариками, выясняя подробности восстания, и посетил семьи сподвижников Лю Бана.

Город Далян (ныне Кайфэн) был последним важным пунктом на пути следования Сыма Цяня. Он приехал домой, обогащенный огромными материалами по истории, литературе, философии, географии и хозяйственной жизни Китая.

Тридцатилетняя одиссея Бань Чао

В 73 г. главнокомандующий китайской армией отправил одного из своих офицеров по имени Бань Чао с посольством в западные княжества, чтобы восстановить с ними связи и убедить их признать над собой власть Китая. Во главе отряда из 36 человек Бань Чао сперва отправился в княжество Шэньшэнь (около озера Лобнор) и повел переговоры с тамошним князем. Вначале эти переговоры были безрезультатны, потому что сюда же, как оказалось, приехал посланец хана кочевников-сюнну и со своей стороны тоже вел переговоры с князем. Бань Чао устранил препятствие, действуя весьма решительно: он убил ханского посланца, перерезал его свиту и, устрашив князя Шэньшэни решительностью своих действий, заставил его стать вассалом Китая.

Затем Бань Чао направился дальше на запад. Посещая одно княжество за другим и действуя различными методами, он везде с неизменным успехом добивался признания власти китайского императора. Таким образом он добрался до Кашгара.

Путешествие Бань Чао продолжалось 3 года. За это время при китайском дворе взяла верх группировка, которая считала, что продвижение Китая на запад связано с очень большими, не оправдывавшими себя расходами. Бань Чао был отозван в Китай. Однако он сумел убедить императора не отказываться от политики продвижения на запад. Бань Чао пообещал, что добьется успеха на западе без затраты средств и без посылки армий. План его заключался в том, чтобы подчинять еще непокоренные государства воинскими силами княжеств, уже покорившихся Китаю. Бань Чао заявил, что если в его распоряжение дадут несколько сот опытных солдат и офицеров, то он сумеет сформировать на западе достаточно сильную армию, которая поможет осуществить его планы.

Император дал свое согласие, и Бань Чао в продолжение 17 лет с неизменным успехом осуществлял покорение запада. В 97 г. он перевалил через горы Тяньшань и с 70-тысячной армией подошел к берегам Каспийского моря. Отсюда Бань Чао отправил одного из своих подчиненных по имени Гань Ин на запад, чтобы найти путь в богатое и сильное государство Дацинь (Римская империя).

Бань Чао в камне. Кашгар, Китай

Гань Ин сперва добрался до государства Аньси (Парфия). Отсюда он проехал в страну Тяочжи (Месопотамия), но парфяне, вместо того чтобы объяснить ему, что река Евфрат является восточной границей Римской империи, направили его к Персидскому заливу, через который тогда лежал обычный путь купеческих судов, торговавших с Римом. Когда Гань Ин добрался до берегов «Великого моря» (Персидский залив), корабельщики устрашили его рассказами о трудностях морского пути. В итоге Гань Ин отказался от поездки в Римскую империю. По-видимому, парфяне нарочно умолчали о существовании сухопутной дороги и до предела сгустили краски, рассказывая об ужасах морского пути, – они боялись установления непосредственной связи между Китаем и Римом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.