Полная версия

500 великих путешествий

Когда рассвело, огненные призраки отступили, и то, что ночью выглядело огненным столбом, при свете дня оказалось высочайшей горой, изрыгающей пламя и дым. Проводники-ликситы пояснили, что она называтся Феон-Охема – Колесница Богов.

Через три дня корабли Ганнона прибыли в залив, называемый Южным Рогом. В его глубине был остров, населенный дикими людьми, с телами, покрытыми шерстью. Проводники называли их гориллами. Карфагенянам удалось поймать трех «женщин»-горилл, но они отчаянно кусались и царапались, так что доставить их на корабли не было никакой возможности. Пришлось их убить. С них сняли шкуры – позже участники экспедиции демонстрировали их в Карфагене. От берегов острова горилл Ганнон повернул назад. «Дальше мы не плавали. У нас не хватило припасов», – заключает он.

«Перипл Ганнона» вызвал в современной науке обширную дискуссию, в том числе и об его подлинности. Говорили, что перипл представляет собой не подлинный отчет карфагенского мореплавателя, а фальшивку, сочиненную еще в древности неким греческим автором, использовавшим для своего чисто литературного сочинения имя Ганнона. Сторонники этой теории считали, что язык перипла слишком правилен и поэтичен, он выдает руку эллинского писателя. Кроме того, нет никаких реальных археологических свидетельств проникновения карфагенян на побережье Африки южнее острова Могадор, говорили они, и Ганнон попросту не мог вернуться назад из-за мыса Бохадор, так как преодолеть встречные ветры без соответствующих мореходных инструментов и при наличии прямого латинского паруса было в то время невозможно. Однако эти возражения оказались несостоятельными. Известно, что для дальних заморских экспедиций карфагеняне пользовались пентеконтерами – большими 50-весельными кораблями, построенными из дерева и изнутри обшитыми листами свинца. Эти корабли были гребными и, следовательно, не зависели (или зависели в очень небольшой степени) от направления ветров. На них можно было плыть вдоль побережья Африки сколь угодно долго и в любом направлении: и на юг, и на север. А филологический анализ текста «Перипла» показал, что многие «греческие» обороты оказались всего-навсего переводом с финикийского (пунического). Сведения «Перипла Ганнона» о флоре и фауне африканского побережья в целом соответствуют реальным условиям и отличаются от обычных греческих представлений о невозможности жизни в этих районах Африки.

Другой спорный вопрос – дата плавания Ганнона. Некоторые исследователи полагали, что это произошло во второй половине VI в. или даже в конце VII – начале V вв. Однако современные данные археологии свидетельствуют, что первые следы карфагенского присутствия в Северо-Западной Африке появляются на рубеже VI–V вв. и трудно не связать это с деятельностью Ганнона.

Самый дискуссионный вопрос: пределы плавания Ганнона. Сам мореплаватель в своем отчете после довольно четкого описания начального этапа пути о дальнейшем путешествии рассказывает довольно неясно – кажется, даже нарочито неясно, указывая только, что достиг горы, называемой Колесница Богов, и залива Южный Рог. «Колесницу Богов» связывали и с Зеленым Мысом, и с горой Какулима в Гвинее, и с вулканом Камерун. Как бы то ни было, все эти пункты находятся южнее устья Сенегала, достигнутого ранее массалиотским моряком Эвтименом. По-видимому, этим и объясняется ясность первой части перипла: так как путь до устья Сенегала был уже известен, скрывать его не было необходимости. А вот дальнейший путь – очень даже имело!

Одна из страниц рукописи

Не вызывает сомнений и историчность самого Ганнона: он был одним из представителей правящей в Карфагене династии Магонидов, возможно – старшим из братьев-внуков легендарного Магона, которым в первой половине V в. принадлежала власть в Карфагене. Именно поэтому «Перипл» называет его «царем карфагенян». И конечно, лишь очень высокопоставленное лицо могло встать во главе столь масштабного предприятия, в котором участвовало 30 тысяч человек. Фактически это было целое переселение части карфагенских граждан!

Доверие к рассказу Ганнона росло по мере того, как в распоряжении ученых накапливалось все больше сведений о Западной Африке. В середине XIX в. в Габоне был обнаружен неизвестный до сих пор вид человекообразных обезьян – гориллы. Но ведь именно о них рассказывает карфагенский моряк, дошедший, судя по всему, до Гвинейского залива («Южного Рога»)! А на роль «Колесницы Богов» вполне может претендовать вулкан Камерун (его высота – 4 км). Долгое время он считался потухшим, однако когда в 1909 г. его жерло неожиданно разверзлось и все побережье заполыхало огнем, многие ученые безоговорочно приняли «показания» Ганнона. Следующее извержение Камеруна в 1922 г. было еще более грандиозным.

Если эта версия верна, то Ганнона следует признать одним из величайших мореплавателей древности. Он стал первым представителем средиземноморских народов, который проник в тропическую Африку с запада. Можно предположить, что, пройдя в глубь Гвинейского залива и увидев, что берег поворачивает на юг, руководитель экспедиции решил завершить маршрут и возвращаться: Африканский континент оказался значительно более обширным, чем он предполагал…

Спустя два тысячелетия португальские моряки преодолевали путь, пройденный Ганноном, на протяжении целых 70 лет!

Гимилькон в Атлантике

Почти одновременно с плаванием Ганнона другой карфагенский мореплаватель, Гимилькон, возглавил морскую исследовательскую экспедиции к берегам Англии и Ирландии. Очевидно, он также выполнял государственное поручение. Известный римский историй Плиний, который, возможно, располагал подлинником отчета Гимилькона, указывает, что этот флотоводец был послан Карфагеном исследовать «внешние границы Европы». Отсюда можно предположить, что Гимилькон должен был отыскать, во-первых, полулегендарную Страну олова (Британию), а во-вторых, другие важные для торговли области – например, Страну янтаря. Но никаких сообщений об успехах его экспедиции не сохранилось, а подлинник отчета о плавании Гимилькона, к сожалению, до наших дней не дошел, хотя, несомненно, существовал. Сохранились лишь весьма скудные его фрагменты, так что мы очень плохо осведомлены о ходе этого первого плавания карфагенян к Оловянным островам. А между тем в поэме Руфа Авиена «Морские берега», относящейся к позднеримской эпохе (ок. 400 г. н. э.), несколько раз приводятся ссылки на сведения Гимилькона, и это свидетельствует о том, что отчет карфагенского путешественника сохранял свою важность даже спустя 900 лет!

Гимилькон и его спутники достигли, видимо, Южной Англии и Ирландии. Как далеко они зашли и чего добились, остается неясным. Известно только, что плавание проходило в сложных условиях и заняло необычайно много времени, поскольку из-за неблагоприятной погоды, многочисленных штилей, туманов и плохой видимости корабли шли по незнакомым водам очень медленно. В каком-то неизвестном месте мореходы имели хотя и не причинившую им вреда, но все же очень опасную встречу с мелями, скоплениями водорослей и многочисленными морскими животными. Погодные условия также были самыми ужасными: участники экспедиции донесли до своих соотечественников рассказы о том, что в северных морях «мрак одевает воздух, как будто какое одеяние, всегда густой туман нависает над пучиною и сумрачные дни не разгоняют туч над ним». Надо полагать также, что именно из уст Гимилькона жители Средиземноморья впервые услышали легенду о «застывшем море». Впрочем, не исключено, что все эти подробности были попросту придуманы хитрыми карфагенянами, чтобы отбить у своих торговых конкурентов всякую охоту плавать к Оловянным островам.

Приключения Гимилькона, видимо, привели к тому, что неблагоприятные для судоходства особенности условия плавания от Пиренейского полуострова к Оловянным островам, с которыми якобы столкнулся флотоводец, стали рассматриваться как обычные для этого океана. Это очень напоминает историю Магеллана, который пересек Великий океан и назвал его «Тихим», так как за четыре месяца плавания случайно не разразилось ни одного шторма. Как бы то ни было, карфагеняне всячески использовали описания Гимилькона, чтобы распространить среди других народов мнение, будто судоходство в западных морях невозможно или, во всяком случае, сопряжено с большими опасностями.

Путешествие Пифея-лжеца

Две тысячи триста лет Пифей ждал признания правдивости своих рассказов. Современники не верили ему. Лишь в наше время ученые, тщательно изучив обрывки записей Пифея, сохранившиеся в пересказах других авторов, заключили, что нет оснований сомневаться в их правдивости.

«Варвары показали нам то место, где Солнце отправляется на покой. Ибо случилось как раз, что ночь в этих областях была очень короткой и продолжалась в некоторых местах два, в других – три часа, так что через очень короткое время после захода солнце снова поднималось…»

«Самой далекой из всех известных земель является Туле, где во время солнцеворота нет ночей, но очень мало дневного света в зимнее время… это продолжается без перерыва 6 месяцев подряд… Наиболее северная область Британии, лежащая около Туле, составляет последний предел обитаемой земли. Севернее Британии лежат еще другие острова: Скандия, Думна, Берги и величайший из всех Беррике, с которого обычно плавают на Туле. На расстоянии одного дня морского пути от Туле находится застывшее море, называемое Кронийским».

«Германское племя гуйонов обитает на отмели моря, называемого Метуонис… Отсюда один день плавания на парусниках до острова Абалус. На этот остров волны весной выбрасывают янтарь. Жители применяют его в качестве топлива вместо дров и продают соседним им тевтонам…»

Путешествие Пифея поражает куда сильнее, чем «Одиссея» Гомера. Сохранись до наших дней его книга «Об океане», она бы считалась классикой приключенческого жанра. Утрату этой книги, в которой Пифей рассказал о своем долгом путешествии, известный историк Р. Хенниг назвал «самой тяжелой из всех утрат, понесенной географической литературой древности». Плавание Пифея стало самым значительным достижением моряков Античности. Оно настолько переворачивало все представления жителей Средиземноморья об окружающем их мире, что позднейшие греческие и римские авторы попросту отказались верить путешественнику. В античную литературу Пифей вошел с клеймом «лжеца», а почти все собранные им сведения были единодушно сочтены «вымыслом». Сегодня же Пифея называют «ученым в самом высоком значении этого слова».

Пифей жил в IV в. до н. э. в Массалии (ныне Марсель, Франция). Некоторые авторы даже называют точную дату его рождения: 315 г. до н. э. Массалия тех лет была одним из крупнейших торговых городов Западного Средиземноморья. Его основали около 600 г. до н. э. греки – выходцы из малоазийского города Фокеи. Фокейцы были одним из наиболее отважных народов-колонизаторов древности. «Жители этой Фокеи, – сообщает Геродот, – первыми среди эллинов пустились в далекие морские путешествия. Они открыли Адриатическое море, Тирсению, Иберию и Тартесс». Вероятно, от своих фокейских предков Пифей унаследовал их беспокойный характер и неистребимую тягу к дальним путешествиям.

Пифей не был купцом. Он был ученым и располагал весьма скромными средствами. В неведомые земли он отправился, скорее всего, при поддержке крупных массалиотских купцов, наживших огромные состояния на торговле оловом и стремившихся получить надежные сведения о лежащих на севере странах. Олово было необходимо жителям Средиземноморья для выплавки бронзы, а основным поставщиком олова в те времена служил полуостров Корнуолл (Британия). Путь туда лежал либо по морю, в обход Пиренейского полуострова, либо – что было более безопасно и удобно – по суше, через Галлию. Этот последний путь и контролировала богатая Массалия. И именно этим путем отправился в страны олова и янтаря «лжец» Пифей…

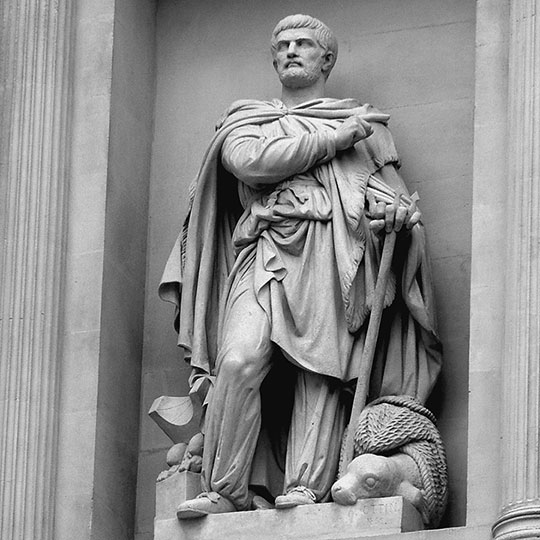

Скульптура Пифея на фасаде здания биржи в Марселе

Историки и географы Античности оставили достаточное количество свидетельств, чтобы восстановить его маршрут: от нынешнего Марселя вверх по реке Роне, далее по Сене или Луаре – к побережью Атлантики, оттуда морем в Британию. Это была древнейшая дорога через континент, пройти которую можно было за 30 дней (на всем протяжении этого Великого оловянного пути археологи находят слитки олова, вывезенные из английских рудников). В устье Луары лежал кельтский торговый город Корбилон, разбогатевший на торговле оловом (позднее он исчез без следа). Отправившись отсюда на корабле, через три дня Пифей достиг острова Уэссан – важного перевалочного пункта на Оловянном пути. Далее ему предстояло идти к Британским островам. В те времена жителям Средиземноморья был известен только крайний юг Британии, да и то поверхностно, и, по-видимому, массалиотские торговцы поставили перед Пифеем задачу исследовать эту землю, столь богатую оловом, выяснить, является ли она частью материка или только островом, и, конечно, в полной мере оценить ее коммерческие перспективы.

На корабле, нанятом в Корбилоне, Пифей отправился в долгий путь вокруг Британии. Сорок дней понадобилось ему на то, чтобы обойти весь остров. Он высаживался на берег, встречался и разговаривал с местными жителями. В Корнуолле он изучал залегание слоев оловянной руды и способ прокладки штолен в пустой породе, разделяющей рудные жилы, наблюдал, как туземцы плавят руду и отливают ее в слитки. В своих записях Пифей отмечал, что рудокопы дружелюбны, приветливы и умны, потому что им постоянно приходится соприкасаться с другими народами (эти, как и другие сведения, дошли до нас только со слов других авторов). Описывая свою поездку в глубь Британии, Пифей говорит, что эта страна населена земледельцами, живущими по большей части в мире друг с другом.

Пифей был внимательным наблюдателем и хорошим астрономом. Он обнаружил, что Полярная звезда находится не точно в полюсе мира. Он наблюдал приливы в северных морях и впоследствии рассказал о них. Британию Пифей описал в виде треугольного острова и приблизительно подсчитал размеры каждой стороны треугольника. При этом он значительно преувеличил размеры острова, но определил правильные пропорции.

В одном месте Пифей уверяет, что во время бури видел волны высотой в 60 локтей, то есть 27 метров! Многим это казалось баснословным. Однако есть все основания полагать, что Пифей был свидетелем бури в проливе Пентленд-Ферс, у северной оконечности Шотландии. Здесь, когда шторм совпадает с приливом, образуются волны высотой до 18 метров, а столбы брызг поднимаются еще выше.

В Шотландии Пифею рассказали, что в шести днях пути к северу от Британии находится остров Туле. Его название вошло в литературу как символ крайней точки известного мира, и с тех пор «ультима туле» означает «край света». Одни географы думают, что этим именем называлась Исландия, другие – что это часть Норвегии, третьи – что речь идет о Гренландии. Весьма интересен факт, что уже в те отдаленные времена существовало морское сообщение между Британией и далекими землями, лежащими на севере.

Во время своего плавания Пифей зашел на север дальше, чем кто бы то ни было до него – за 60º с. ш. (сегодня его иногда называют «первым полярным исследователем») и в поисках легендарной страны Туле, возможно, достиг побережья Норвегии в районе Тронхейма.

Пифей не удовольствовался плаванием вокруг Британии. Он вторично пересек Ла-Манш и направился на северо-восток вдоль берега Европы, «за реку Рейн в Скифию». Он побывал в устье Эльбы, где слышал рассказы про остров, богатый янтарем, – возможно, Гельголанд. В Балтийское море Пифей не попал: скорее всего, он достиг лишь западного побережья современной Дании, откуда повернул в обратный путь. Из дальних странствий он привез с собой книгу, полную удивительных, даже «диких» – с точки зрения его современников – сведений: о замерзающих морях и густых туманах, о том, что приливы и отливы связаны с луной, о том, что обитаемые земли простираются далеко на север, туда, где лежат снега и холодное зимнее солнце встает над горизонтом всего на два-три часа…

Пифею не поверили. Для просвещенного жителя античного Средиземноморья не было сомнений в том, что человек не может жить в сумрачной и нестерпимо холодной северной стране. Полибий и Страбон приводили в своих трудах сообщения Пифея лишь для того, чтобы высмеять их как вымысел, лишенный какого бы то ни было правдоподобия. «Лжец» – с этим клеймом Пифей вошел в историю античной науки. И смыто это клеймо было лишь спустя две тысячи лет. Когда описаниями Полибия и Страбона заинтересовались ученые нашего времени, оказалось, что как раз те факты из сообщений Пифея, которые казались древним географам наиболее неправдоподобными, и являются самыми достоверными! Они неоспоримо свидетельствуют о том, что отважный массалиот на самом деле побывал в далеких северных морях, достигнув «ультима туле» – края земли…

«Оранг малайу» – морские кочевники

В 1970-х гг. девять индонезийцев с острова Дамар, расположенного в море Банда, совершили любопытное плавание к берегам Австралии. Собственно, Австралия не являлась их целью: на парусной лодке-прау они отправились за кокосовыми орехами на островок Нила, лежащий в 75 милях от Дамара. Когда мореходы уже возвращались домой, внезапно налетел жестокий шторм. Бурей сорвало парус, затем переломилась мачта. Оказавшаяся полностью во власти стихии, лодка начала дрейфовать по воле ветра и волн. Господствующий в это время года муссон неуклонно относил небольшое суденышко на юго-восток. Вскоре лодку вынесло в Арафурское море, где людям уже не приходилось ждать встреч с какими-либо островами. Потянулись томительные дни и ночи. К счастью, моряки не испытывали нужды в пище и питье: то и другое им давали кокосовые орехи. А спустя три недели на горизонте показались берега Австралии…

Не является ли этот трехсотмильный дрейф моделью событий глубокой древности?

Имеются доказательства, что путешественники с островов Индонезии посещали северные области Австралии в очень ранние времена. А другие многочисленные свидетельства подтверждают, что уже на рубеже эр между Юго-Восточной Азией и Китаем и Средиземноморьем существовали развитые торговые связи. Но моря, омывающие берега Малакки и Зондских островов, в те годы бороздили не только корабли купцов из Египта и Индии. Местные жители – малайцы – к тому времени уже пользовались репутацией отличных мореплавателей.

Название малайцев происходит от «оранг малайу» – «бродячие люди». Это удивительное племя «морских кочевников» распространилось на невероятно огромной территории. Народы малайско-полинезийской языковой группы сегодня расселены на самой большой в мире географической территории: от острова Пасхи и Гавайских островов на востоке до Мадагаскара на западе и от Тайваня на севере до Новой Зеландии на юге. Этим людям были не нужны «сухопутные мосты» и «затонувшие материки», изобретаемые кабинетными учеными, чтобы объяснить удивительный феномен трансокеанских миграций в древности. Используя Индокитайский полуостров как трамплин, они колонизовали Индонезию, Меланезию, Микронезию, Полинезию, Мадагаскар и Новую Зеландию. На заре мореплавания они выходили в открытое море, если видели на горизонте землю. Шли века, и «бродячие люди» стали предпринимать намеренные плавания для поиска новых земель. Большинство сделанных ими географических открытий произошли в историческое время, но не нашли отражения в письменной истории. Сегодняшние исследователи называют прошлое малайцев «черной дырой» в истории Юго-Восточной Азии.

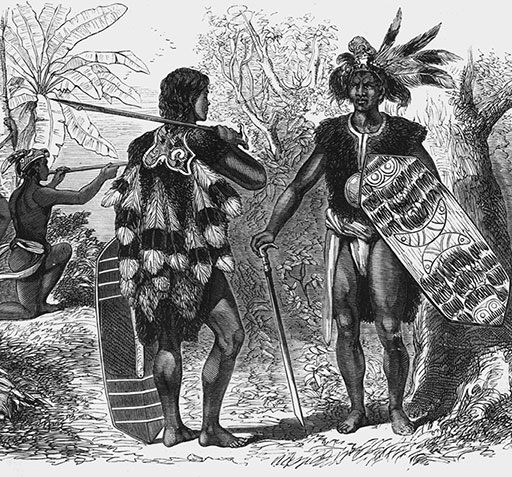

Коренные жители острова Пасхи

На своих лодках-прау, обладавших хорошей мореходностью и использовавших большие паруса, сплетенные из волокон пандануса, малайские моряки отваживались уходить в море на огромные расстояния. Начиная по крайней мере с IV в. до н. э. малайцы являлись посредниками в морской торговле между Китаем и Индией. Уже около 300 г. до н. э. индийцы получали через малайцев шелк из Китая. Китайские суда и в это время, и позже, еще не плавали дальше Явы и Малакки.

Само название Китая в европейских языках – China происходит от малайского Cin (Cina, Thin, Thinae). Малайские мореплаватели первоначально называли так южнокитайское побережье. Они же познакомили с этим названием индийцев, от которых имя China перекочевало во все языки мира.

Ученые располагают массой этнографических и лингвистических фактов, свидетельствующих о том, что к 150 г. н. э. полуостров Малакка («Золотой Херсонес» греческих авторов), Зондские острова, Филиппины и побережье Южного Китая входили в сферу влияния малайцев. Например, у Клавдия Птолемея в описании Юго-Восточной Азии встречается множество явно малайских названий. Имеются сведения (увы, не очень надежные) о более поздних плаваниях малайцев к острову Святой Елены, расположенному в центре Атлантического океана. Но самым поразительным достижением древних малайских мореплавателей стала колонизация острова Мадагаскар, расположенного у побережья Восточной Африки.

Колонизация Мадагаскара малайцами по дальности плавания и масштабам иммиграции не имеет себе равных в мировой истории. До сих пор не удалось точно установить, когда это произошло, и совершенно непонятно, что заставило этих морских кочевников уйти за тысячи миль от своей родины. Ответ на этот вопрос не найден до сих пор.

Расселение малайцев из Индокитая началось около 500 г. до н. э. Плаванию на запад благоприятствовали попутные муссоны. Малайские мореплаватели из Центральной Индонезии побывали на Маврикии, на Мальдивских островах. По всей вероятности, Мадагаскар был обнаружен ими в первые годы нашей эры, тогда же сюда прибыли первые малайские колонисты. В дальнейшем сюда пришло еще несколько волн переселенцев с Явы и Суматры. Так, арабская «Книга чудес» описывает рейс трехсот малайских судов к Мадагаскару, имевший место в 945 г.

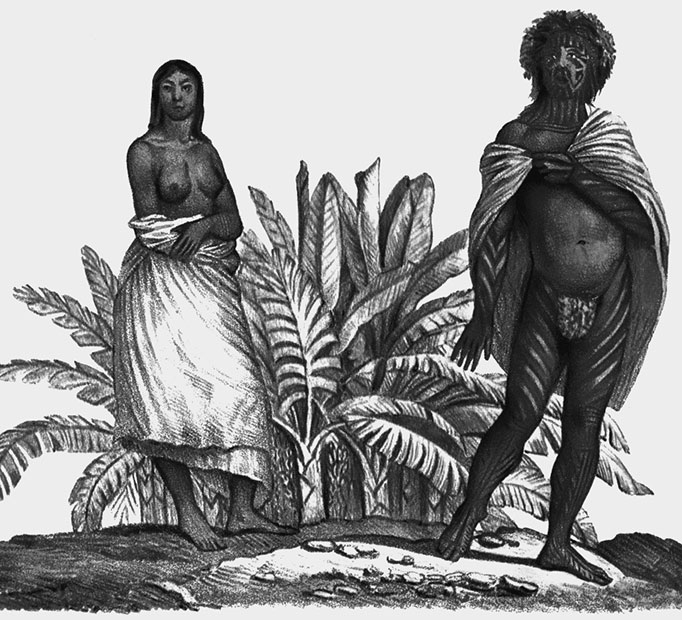

Древние малайцы

Средневековые арабские историки и географы сохранили подробные рассказы об этом великом переселении. Все они сходятся в том, что мадагаскарские малайцы жили прежде в центре Юго-Восточной Азии, переселились оттуда на Зондские острова и значительно позже постепенно перебрались на Мадагаскар. Они принесли с собой традиционные зерновые культуры Юго-Восточной Азии, и сегодня, глядя на засеянные рисом мадагаскарские поля, можно подумать, что вы находитесь в Азии, а не в Африке.

Без сомнения, мореплаватели из Юго-Восточной Азии первыми увидели австралийские берега. Самыми ранними посетителями Австралии были жители восточных островов Индонезийского архипелага – рыбаки, приходившие к побережью Северной Австралии для ловли трепангов (индонезийцы называют их «дудонг»). Этот морской моллюск чрезвычайно популярен в Китае, где он считается деликатесом, и торговля им была прибыльным делом. Трепангов, пойманных у берегов Австралии, высушивали и продавали китайским торговцам, которые переправляли товар в Кантон (Гуанчжоу).

Базой для флота малайских прау, ежегодно отправлявшегося на юг для лова трепангов, служила юго-западная часть острова Сулавеси (Целебес) с портом Макасар (Уджунгпанданг), который с очень давних времен являлся важным центром морской торговли. С попутным северо-западным муссоном моряки с Целебеса отправлялись на юго-восток, через море Банда, и возвращались с юго-восточными ветрами. Помимо трепангов, торговцы с Целебеса обменивались товарами с австралийскими аборигенами.

То, что ловцы трепангов появились у берегов Австралии в очень давние времена, свидетельствуют мифы и легенды австралийских аборигенов, живущих в Арнхемленде. Известно, что рыбаки из Макасара в XVI столетии посещали побережье Северной Австралии и Квинсленда. В начале XIX столетия английский мореплаватель Мэтью Флиндерс, исследуя австралийские прибрежные воды, сделал запись о посещениях ловцами трепангов с Целебеса северных областей Австралии, особенно залива Карпентария и северо-восточной части Арнхемленда. Вплоть до начала Второй мировой войны индонезийские рыбаки приходили к берегам Австралии ловить трепангов. Между тем австралийские аборигены решительно утверждают, что морякам с Целебеса предшествовали какие-то другие люди, которых они называют «байджини» (baijini). Что же это за загадочный народ?

Скорее всего, речь идет о коренных обитателях Целебеса – бугах. Этот народ, как и его соотечественники и близкие родственники макасары, по прямой линии происходит от древних жителей Юго-Восточной Азии, поселившихся здесь задолго до прихода монголоидов, и все еще сохраняет признаки той загадочной светлокожей расы, к которой принадлежали предки современных айнов и следы которой сегодня можно встретить на всем огромном пространстве Тихого океана, вплоть до Америки. В легендах Полинезии эти рыжеволосые и светлокожие люди называются «уру-кеу».