полная версия

полная версияКапитал. Том третий

Необходимо, наконец, отметить следующее существенное обстоятельство:

Пусть 100 ф. ст. представляют собой недельную заработную плату 100 рабочих. Пусть недельное рабочее время = 60 часам. Пусть, далее, норма прибавочной стоимости = 100 %. В этом случае рабочие 30 часов из 60 работают на себя и 30 даром на капиталиста. В 100 ф. ст. заработной платы в действительности воплощено только 30 рабочих часов каждого из 100 рабочих, или всего 3 000 рабочих часов, в то время как остальные 3 000 часов, проводимых ими на работе, воплощены в 100 ф. ст. прибавочной стоимости, соответственно и прибыли, которую забирает себе капиталист. Таким образом, хотя заработная плата в 100 ф. ст. и не выражает той стоимости, в которой овеществляется недельный труд 100 рабочих, но всё же она показывает (так как продолжительность рабочего дня и норма прибавочной стоимости даны), что данный капитал приводит в движение 100 рабочих в течение в общей сложности 6 000 рабочих часов. Капитал в 100 ф. ст. показывает это, так как, во-первых, он показывает число приведённых в движение рабочих, потому что 1 ф. ст. = 1 рабочему в неделю, следовательно 100 ф. ст. = 100 рабочим; так как, во-вторых, каждый приводимый в движение рабочий при данной норме прибавочной стоимости в 100 % совершает вдвое больше труда, чем заключается в его заработной плате; следовательно, 1 ф. ст., его заработная плата, выражение полунедельного труда, приводит в движение труд в течение целой недели, и равным образом 100 ф. ст., хотя они заключают в себе лишь труд 50 недель, приводят в движение труд в течение 100 рабочих недель. Поэтому необходимо проводить весьма существенное различие между переменным, затраченным на заработную плату капиталом, поскольку его стоимость – сумма заработных плат – представляет определённое количество овеществлённого труда, и тем же переменным капиталом, поскольку его стоимость есть простой показатель массы живого труда, приводимой им в движение. Масса живого труда всегда больше, чем количество труда, заключающееся в переменном капитале, и выражается поэтому в стоимости большей, чем стоимость переменного капитала, в стоимости, которая, с одной стороны, определяется числом рабочих, приводимых в движение переменным капиталом, а с другой стороны, тем количеством прибавочного труда, которое они совершают.

Из этого способа рассмотрения переменного капитала вытекает следующее:

Пусть на капиталистическом предприятии в сфере производства A на каждые 700 единиц всего капитала расходуется только 100 единиц на переменный и 600 на постоянный капитал, тогда как в сфере производства B – 600 на переменный и 100 на постоянный капитал. Тогда весь капитал A в 700 будет приводить в движение рабочую силу, равную всего 100, что, при прежнем нашем предположении даёт лишь 100 рабочих недель, или 6 000 часов живого труда; между тем равновеликий совокупный капитал B приводит в движение труд в 600 недель, и, следовательно, 36 000 часов живого труда. Поэтому капитал в сфере A мог бы присвоить только 50 рабочих недель, или 3 000 часов прибавочного труда, тогда как равновеликий капитал в сфере B – 300 рабочих недель, или 18 000 часов. Переменный капитал есть показатель не только труда, заключающегося в нём самом, но при данной норме прибавочной стоимости вместе с тем и показатель приводимого им в движение труда сверх этой меры, избыточного или прибавочного труда. При одинаковой степени эксплуатации труда прибыль в первом случае была бы = 100/700= 1/7 = 142/7%, а во втором = 600/700= 855/7%, т. е. в шесть раз бо́льшая норма прибыли. Но в действительности в этом случае сама прибыль была бы в шесть раз больше, 600 для B против 100 для A, так как в шесть раз больше живого труда приводится в движение таким же самым капиталом, следовательно, при равной степени эксплуатации труда, производится в шесть раз больше прибавочной стоимости, а значит и в шесть раз больше прибыли.

Если бы в сфере A применялось не 700, а 7 000 ф. ст., а в сфере B только 700 ф. ст. капитала, то при неизменном органическом строении из 7 000 ф. ст. капитала A было бы применено в качестве переменного капитала 1 000 ф. ст., т. е. 1 000 рабочих в течение недели = 60 000 часов живого труда, в том числе 30 000 часов прибавочного труда. Но по-прежнему в сфере A по сравнению с B посредством каждых 700 ф. ст. приводилось бы в движение в шесть раз меньше живого труда и, следовательно, в шесть раз меньше прибавочного труда, а потому и прибыли здесь получилось бы в шесть раз меньше.

Если мы будем рассматривать норму прибыли, то получим для A 1 000/7 000 = 100/700= 142/7% по сравнению с 600/700 или 855/7% для капитала B. Несмотря на равную величину капиталов, нормы прибыли здесь различны, так как при равной норме прибавочной стоимости различны массы произведённой прибавочной стоимости, а значит и прибыли, вследствие того, что приведены в движение неодинаковые массы живого труда. Фактически тот же самый результат получается в том случае, если технические условия в одной сфере производства те же самые, что и в другой, но стоимость применяемых элементов постоянного капитала больше или меньше. Допустим, что обе сферы применяют по 100 ф. ст. переменного капитала, следовательно, в обоих случаях требуется 100 рабочих в неделю, чтобы привести в движение одно и то же количество машин и сырья, но последние в B дороже, чем в A. Тогда на 100 ф. ст. переменного капитала приходится постоянного в сфере A, например, 200 ф. ст. и в сфере B – 400 фунтов стерлингов. При норме прибавочной стоимости в 100 % произведённая прибавочная стоимость в обоих случаях равна 100 ф. ст., следовательно и прибыль в обоих случаях равна 100 фунтам стерлингов. Но в сфере A мы имеем 100/200c + 100v= 1/3 = 331/3%, тогда как в сфере B 100/400c + 100v= 1/3 = 331/3% = 1/5 = 20 %. В самом деле, если мы в обоих случаях возьмём определённые части совокупного капитала, то в сфере B из каждых 100 ф. ст. на долю переменного капитала придётся только 20 ф. ст., или 1/5, тогда как в A из каждых 100 ф. ст. переменный капитал составляет 331/3 ф. ст., или 1/3. B производит на каждые 100 ф. ст. меньше прибыли, так как приводит в движение меньше живого труда, чем A. Таким образом, различие в нормах прибыли сводится здесь опять-таки к различию масс прибавочной стоимости, а потому и масс прибыли, производимых на каждые 100 единиц вложенного капитала.

Отличие этого второго примера от предыдущего заключается лишь в следующем: во втором случае выравнивание A и B потребовало бы только изменения стоимости постоянного капитала в A или в B при неизменном техническом базисе; напротив, в первом случае в двух сферах производства само техническое строение капитала различно и для выравнивания их должны быть предприняты соответствующие преобразования технического базиса.

Таким образом, различное органическое строение капиталов не зависит от их абсолютной величины. Вопрос состоит всегда лишь в том, сколько из каждых 100 единиц капитала приходится на переменный и сколько на постоянный капитал.

Итак, капиталы различной величины, выраженные в 100 единиц, – или, что здесь сводится к тому же, равновеликие капиталы – производят при равном рабочем дне и равной степени эксплуатации труда весьма различные количества прибыли, так как они производят различные количества прибавочной стоимости; это вызывается именно тем, что вследствие различного органического строения капиталов в различных сферах производства различны их переменные части, следовательно, различны количества приводимого ими в движение живого труда, а потому различны и количества присваиваемого ими прибавочного труда – этой субстанции прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли. Равновеликие части совокупного капитала в различных сферах производства заключают в себе неравные по величине источники прибавочной стоимости, а ведь единственный источник прибавочной стоимости есть живой труд. При равной степени эксплуатации труда масса труда, приводимого в движение, скажем, капиталом = 100, а следовательно и масса присваиваемого им прибавочного труда, зависит от величины его переменной составной части. Если бы капитал, процентное отношение составных частей которого 90c + 10v, при равной степени эксплуатации труда производил столько же прибавочной стоимости, или прибыли, как и капитал, состоящий из 10c + 90v, то было бы совершенно очевидно, что прибавочная стоимость, а следовательно и стоимость вообще, должна была бы иметь своим источником не труд, а что-то совершенно другое, и вместе с тем отпала бы всякая рациональная основа политической экономии. Допустим, как мы это делали раньше, что 1 ф. ст. есть недельная заработная плата одного рабочего за 60 рабочих часов и что норма прибавочной стоимости = 100 %. Тогда очевидно, что вся вновь произведённая стоимость, которую один рабочий может доставить в течение недели, = 2 фунтам стерлингов; таким образом при этом условии 10 рабочих не могли бы доставить более 20 фунтов стерлингов; а так как из этих 20 ф. ст. 10 ф. ст. возмещают заработную плату, то 10 рабочих не могут создать прибавочной стоимости большей, чем 10 фунтов стерлингов; между тем 90 рабочих, вся вновь произведённая стоимость которых = 180 ф. ст., а заработная плата = 90 ф. ст., создали бы прибавочную стоимость в 90 фунтов стерлингов. Норма прибыли была бы таким образом в одном случае 10 %, в другом 90 %. Если бы дело обстояло иначе, стоимость и прибавочная стоимость должны были бы быть не овеществлённым трудом, а чем-то иным. Таким образом, так как в различных сферах производства равновеликие капиталы, выраженные в процентном соотношении своих составных частей, неодинаково разделяются на постоянный и переменный элементы, приводят в движение неодинаковое количество живого труда и, следовательно, производят неодинаковое количество прибавочной стоимости, а потому и прибыли, то норма прибыли, которая как раз и есть процентное отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу, у них различна.

Но если в различных сферах производства равновеликие капиталы, выраженные в процентном соотношении своих составных частей, производят неравные прибыли вследствие различий своего органического строения, то отсюда следует, что прибыли неравных капиталов в различных сферах производства не могут быть пропорциональны соответственным величинам этих капиталов, что, следовательно, прибыли в различных сферах производства не пропорциональны соответственным величинам вложенных в них капиталов. Потому что возрастание прибыли pro rata {66} величине вложенного капитала предполагало бы, что в процентном выражении прибыль оказывается одинаковой, следовательно, что равновеликие капиталы в различных сферах производства имеют одинаковую норму прибыли независимо от их различного органического строения. Только в пределах одной и той же сферы производства, где, следовательно, органическое строение капитала дано, или в различных сферах производства с одинаковым органическим строением капитала, массы прибыли прямо пропорциональны массам вложенного капитала. Что прибыли неравных капиталов пропорциональны их величинам, означает вообще лишь то, что равновеликие капиталы доставляют равновеликие прибыли, или что нормы прибыли для всех капиталов равны, какова бы ни была их величина и их органическое строение.

Все предыдущие рассуждения исходят из предположения, что товары продаются по их стоимостям. Стоимость товара равна стоимости заключающегося в нём постоянного капитала плюс стоимость воспроизведённого в нём переменного капитала плюс приращение этого переменного капитала, т. е. произведённая прибавочная стоимость. При данной норме прибавочной стоимости масса её, очевидно, зависит от массы переменного капитала. Пусть стоимость продукта, произведённого капиталом 100, в одном случае = 90c + 10v + 10m = 110, в другом случае = 10c + 90v + 90m = 190. Если товары продаются по их стоимости, то первый продукт продаётся за 110, из которых 10 представляют прибавочную стоимость, или неоплаченный труд, второй продукт продаётся за 190, из которых 90 – прибавочная стоимость, или неоплаченный труд.

Этот случай особенно важен, когда сравниваются между собой национальные нормы прибыли. Пусть в какой-либо европейской стране норма прибавочной стоимости = 100 %, т. е. рабочий половину дня работает на себя и половину дня на предпринимателя; пусть в какой-либо азиатской стране норма прибавочной стоимости = 25 %, т. е. рабочий 4/5 дня работает на себя и 1/5 на предпринимателя. Пусть в европейской стране строение национального капитала будет 84c + 16v, а в азиатской стране, где применяется мало машин и т. п. и в течение данного периода данным количеством рабочей силы производительно потребляется сравнительно мало сырья, строение будет 16c + 84v. Тогда мы получаем следующий расчёт:

В европейской стране стоимость продукта = 84c + 16v + 16m = 116; норма прибыли = 16/100 = 16 %.

В азиатской стране стоимость продукта = 16c + 84v + 21m = 121; норма прибыли = 21/100 = 21 %.

Таким образом норма прибыли в азиатской стране более чем на 25 % выше, чем в европейской, хотя норма прибавочной стоимости в ней в четыре раза меньше; Кэри, Бастиа и tutti quanti {67} сделали бы, конечно, как раз противоположный вывод.

Это между прочим. Различие национальных норм прибыли в большинстве случаев обусловливается различием национальных норм прибавочной стоимости; но мы сравниваем в этой главе неодинаковые нормы прибыли, в основе которых одна и та же норма прибавочной стоимости.

Кроме различного органического строения капиталов, следовательно, кроме различия в массах труда, а значит при прочих равных условиях и прибавочного труда, приводимого в движение равновеликими капиталами в различных сферах производства, существует ещё один источник неравенства норм прибыли: различная продолжительность оборота капитала в разных сферах производства. В IV главе мы видели, что при одинаковом строении капиталов и при прочих равных условиях нормы прибыли обратно пропорциональны времени их оборота; мы видели также, что один и тот же переменный капитал, если он оборачивается в различные отрезки времени, создаёт неравные массы годовой прибавочной стоимости. Итак, различие времени оборота – вот другая причина, вследствие которой в разных сферах производства равные капиталы в равные отрезки времени производят неравную прибыль и вследствие которой нормы прибыли в этих различных сферах различны.

Что касается той пропорции, в которой совокупный капитал распадается на основной и оборотный, то это соотношение само по себе вовсе не затрагивает нормы прибыли. Оно может влиять на норму прибыли лишь в двух случаях: или тогда, когда различие в соотношении между основным и оборотным капиталами совпадает с различием в соотношении между переменной и постоянной частями, следовательно, когда этому различию, а не различию в соотношении оборотной и основной частей обязана своим происхождением разница в норме прибыли; или же тогда, когда различие в соотношении между основной и оборотной составными частями обусловливает различие во времени оборота, в течение которого реализуется определённая прибыль. Если капиталы распадаются в различной пропорции на основной и оборотный, то это обстоятельство, правда, всегда будет оказывать влияние на время их оборота и вызывать различия в последнем; однако отсюда ещё не следует, что будет различно время оборота, в течение которого одни и те же капиталы реализуют данную прибыль. Пусть, например, A постоянно должен продавать бо́льшую часть продукта для приобретения сырья и т. п., тогда как B более продолжительное время применяет одни и те же машины и т. п. при меньшем количестве сырья; во всяком случае у обоих, поскольку они производят, постоянно занята часть капитала; у одного она вложена в сырьё, т. е. в оборотный капитал, у другого – в машины и т. д., т. е. в основной капитал. A постоянно превращает часть своего капитала из товарной в денежную форму и из этой последней обратно в форму сырья; между тем B часть своего капитала более или менее продолжительное время употребляет как орудие труда без такого превращения. Если оба они применяют одинаковое количество труда, то хотя они продадут в течение года массы продуктов неодинаковой стоимости, но обе массы продуктов будут заключать в себе одинаковые количества прибавочной стоимости, и их нормы прибыли, исчисляемые на весь авансированный капитал, одинаковы, хотя в обоих случаях различна та пропорция, в какой каждый из этих капиталов состоит из основной и оборотной частей, так же как различно и время их оборота. Оба капитала реализуют в равное время равные прибыли, хотя оборачиваются они в продолжение различного времени.[21] Различие во времени оборота само по себе имеет значение лишь постольку, поскольку оно влияет на массу прибавочного труда, которая в течение данного времени может быть присвоена и реализована одним и тем же капиталом. Следовательно, если неодинаковое деление капитала на оборотный и основной не приводит с необходимостью к различию во времени оборота, которое, в свою очередь, обусловливает неравенство норм прибыли, то, очевидно, раз это последнее имеет место, оно обусловливается не самим по себе различным делением капитала на оборотный и основной, а, напротив, тем, что это деление капитала является в данном случае лишь показателем влияющего на норму прибыли различия во времени оборота.

Итак, различное деление постоянного капитала на оборотный и основной в разных отраслях промышленности само по себе не имеет значения для нормы прибыли, так как решающее влияние оказывает отношение переменного капитала к постоянному, причём стоимость постоянного капитала, а следовательно и его относительная величина по сравнению с переменным, не стоит ни в какой зависимости от основного или оборотного характера его составных частей. Совершенно справедливо, однако, – и это зачастую приводит к ложным выводам, – что там, где значительно развит основной капитал, это является выражением только того факта, что производство ведётся в крупном масштабе и, следовательно, постоянный капитал сильно преобладает над переменным, другими словами, применяемая к делу живая рабочая сила незначительна по сравнению с массой средств производства, приводимых ею в движение.

Мы показали таким образом следующее: в разных отраслях промышленности господствуют различные нормы прибыли, соответствующие различию в органическом строении капиталов и в известных пределах – различиям времени оборота; поэтому даже при равной норме прибавочной стоимости только по отношению к капиталам одинакового органического строения, – если предположить равное время оборота, – сохраняет силу закон (в общей тенденции), согласно которому прибыли относятся между собой, как величины капиталов и, следовательно, равновеликие капиталы в равные промежутки времени дают равновеликие прибыли. Развитые нами соображения покоятся на той основе, которая до сих пор была основой всего нашего исследования, – что товары продаются по их стоимостям. С другой стороны, не подлежит никакому сомнению, что в действительности, если оставить в стороне несущественные случайные и взаимно уничтожающиеся различия, в разных отраслях промышленности не существует различия между средними нормами прибыли, да и не может существовать его без разрушения всей системы капиталистического производства. Таким образом кажется, будто теория стоимости не согласуется с действительным движением, не согласуется с действительными явлениями производства, и что поэтому приходится вообще отказаться от надежды понять эти последние.

Из первого отдела настоящей книги следует, что издержки производства одинаковы для продуктов различных сфер производства, если на производство этих продуктов авансированы равновеликие капиталы, как бы ни было различно органическое строение этих капиталов. В издержках производства для капиталиста исчезает различие между переменным и постоянным капиталом. Для него товар, на производство которого он должен затратить 100 ф. ст., сто́ит одинаково дорого, должен ли он затратить 90c + 10v или 10c + 90v. Товар во всяком случае обходится ему в 100 ф. ст., не больше и не меньше. Издержки производства в различных сферах производства при равновеликих затратах капитала одни и те же, как бы ни были различны между собой произведённые стоимости и прибавочные стоимости. Это равенство издержек производства образует базис капиталистической конкуренции, посредством которой устанавливается средняя прибыль.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ НОРМЫ ПРИБЫЛИ (СРЕДНЕЙ НОРМЫ ПРИБЫЛИ) И ПРЕВРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ В ЦЕНУ ПРОИЗВОДСТВА

Органическое строение капитала зависит в каждый данный момент от двух обстоятельств: во-первых, от технического отношения между применяемой рабочей силой и массой применяемых средств производства; во-вторых, от цены этих средств производства. Его следует рассматривать, как мы видели, в процентном отношении. Органическое строение капитала, состоящего на 4/5 из постоянного и на 1/5 из переменного капитала, мы выражаем формулой 80c + 20v. Далее, при сравнении предполагается неизменная норма прибавочной стоимости, а именно какая-либо произвольная норма, например 100 %. Капитал, состоящий из 80c + 20v, даёт таким образом прибавочную стоимость в 20m, что составляет на весь капитал норму прибыли в 20 %. Величина действительной стоимости его продукта зависит от того, насколько велика основная часть постоянного капитала, и от того, много или мало из этой последней входит в стоимость продукта вследствие изнашивания. Но так как это обстоятельство не имеет значения для нормы прибыли, а потому и для настоящего исследования, то ради простоты мы принимаем, что постоянный капитал одинаково везде входит целиком в годовой продукт рассматриваемых капиталов. Мы принимаем далее, что капиталы различных сфер производства реализуют ежегодно одинаковое по отношению к величине переменной их части количество прибавочной стоимости; следовательно, мы пока оставляем в стороне ту разницу, которую в этом отношении может вызвать различие во времени оборота. Этот пункт мы рассмотрим позже.

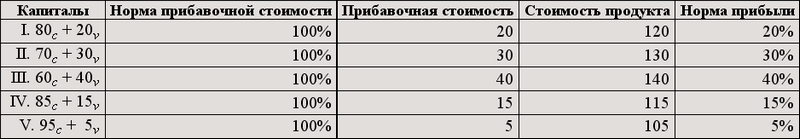

Возьмём, к примеру, пять различных сфер производства с различным органическим строением вложенных в них капиталов:

Мы получаем здесь для различных сфер производства при одинаковой степени эксплуатации труда весьма различные нормы прибыли, соответственно различному органическому строению капиталов.

Общая сумма капиталов, вложенных в пять сфер, = 500; общая сумма произведённой ими прибавочной стоимости = 110; общая стоимость произведённых ими товаров = 610. Рассмотрим 500 как единый капитал, по отношению к которому капиталы I–V являются только отдельными частями (как, например, это имеет место на хлопчатобумажной фабрике, в различных отделах которой – кардном, приготовительном, прядильном, ткацком – существует различное отношение между постоянным и переменным капиталом и среднее отношение для всей фабрики получается только путём вычисления). В этом случае среднее строение капитала 500 было бы = 390c + 110v, или в процентах 78c + 22v. Строение каждого из капиталов в 100, рассматриваемого лишь как 1/5 всего капитала, было бы этим средним строением 78c + 22v; равным образом на каждые 100 единиц приходилось бы 22 единицы в качестве средней прибавочной стоимости; поэтому средняя норма прибыли была бы = 22 %, и, наконец, цена каждой 1/5 всего продукта, произведённого капиталом в 500, равнялась бы 122. Продукт каждой пятой части всего авансированного капитала должен был бы, таким образом, продаваться за 122.

Однако во избежание совершенно ложных выводов необходимо считать, что издержки производства не во всех случаях равны 100.

При 80c + 20v и норме прибавочной стоимости = 100 % вся стоимость товара, произведённого капиталом I = 100, была бы = 80c + 20v + 20m = 120, если бы весь постоянный капитал входил в годовой продукт. При определённых условиях это, конечно, может иметь место в некоторых сферах производства.

Однако едва ли это возможно там, где отношение c: v = 4: 1. Таким образом следует иметь в виду, что стоимости товаров, производимые каждыми 100 единицами различных капиталов, могут быть различны в зависимости от различного деления c на основную и оборотную составные части и что основные составные части различных капиталов могут, в свою очередь, изнашиваться медленнее или быстрее, следовательно, в равные промежутки времени присоединять к продукту неравные количества стоимости. На норму прибыли это, однако, не оказывает влияния. Отдают ли 80c годовому продукту стоимость, равную 80 или 50, или 5, будет ли поэтому годовой продукт = 80c + 20v + 20m = 120, или = 50c + 20v + 20m = 90, или = 5c + 20v + 20m = 45, – во всех этих случаях избыток стоимости продукта над его издержками производства = 20, и во всех этих случаях при установлении нормы прибыли, эти 20 рассчитываются на капитал, равный 100; норма прибыли для капитала I таким образом во всех случаях = 20 %. Чтобы представить это ещё отчётливее, мы в следующей таблице, относящейся к тем же пяти капиталам, что и раньше, принимаем, что в стоимость продукта входят различные доли постоянного капитала.