полная версия

полная версияПисьма из пещер и дебрей Индостана

– Для того, кто о раджа-йогах и настоящей брахма-видьи ровно ничего не знает или знает очень мало, для того, кто не знаком с психологией Востока, вещество есть плод его собственных воззрений, выводов западной науки и её гипотез, т. е. плод понятий безусловно относительных. Для него всякое вещество, от тока жизненной силы до минерала, есть материя. Ему неизвестны переходные степени от вещества условного и ограниченного до вещества первобытного и безусловного, т. е. до первоматерии – Мулапракрити: поэтому и объяснить ему суть действий раджа-йога и передачи им неодушевлённому предмету эссенции его творческой силы чрезвычайно затруднительно, если не невозможно. Для западного учёного, у которого понятия о веществе основаны на соотношениях его организма со внешним миром и ограничены одной этой рамкой, всё, что не есть материя, есть либо «ничто», либо чисто бестелесное качество. Он или не верит в дух, или же если и верит, то неспособен получить ясного представления о «духе-сат» и «духе-силе». По его мнению, дух нечто не вещественное, поэтому неотделяемое и не передаваемое. А свойств и всех условий силы он не знает. Теургия древних западников, однако же, приводит нам в своих летописях бесчисленные примеры неодушевлённых предметов, одарённых временным движением и как бы сознанием и даже произволом. То же свидетельствуют и религиозные верования современных западников. Но чтò известно в итоге учёному западнику о мировой субстанции, о её сущности и видоизменениях? Всё, что вы знаете о веществе и его свойствах, о чувствах физических и духовных, всё ведь это лишь относительное знание, обусловленное свойствами вашего же земного организма, ваших же личных опытов и выводов науки, и основано на внешних чувствах, а не на действительных качествах вещества. Поэтому, если я вам скажу, что недалеко то время, когда, начав консервами и экстрактом из говядины, молока и других животных продуктов, ваши химики дойдут наконец до экстрактов жизненного принципа, что уже отчасти и производится с давних времён гомеопатами и такими бессознательными алхимиками, как некий профессор Йегер, то вы станете смеяться… Несмотря на такое неверие, я позволю себе предложить вам это сведение в виде пророчества.

– Но какое же тут сравнение?.. Разве можно закупорить дух в бутылку! Ведь это мы только читаем в сказке О Рыбаке и Джинне, о духе, засаженном в сосуд под печатью царя Соломона… в «Тысяче и одной ночи»…

– Так зачем же вы выбрали именно эту печать для девиза вашего общества?

– Потому что это фигура Шри-антары… чакры или «колеса Вишну», самый древний символ Индии…

– «Печать Соломона», находимая у нас, как и у халдеев, у первобытных народов Европы, как и у туземцев обеих Америк, в Африке, как и в Азии, доказывает лишь одно: сказка о Рыбаке и Джинне основана на факте. Джинн, то есть злой и вместе добрый, услужливый дух, есть олицетворённый символ той силы в природе, о которой я вам говорил: силы созидающей и разрушающей, притягивающей и отталкивающей. Соломон в народных легендах тот же «магик» и адепт. Он – патрон иудейских, как и европейских каббалистов, как Гермес – патрон магов египетских. Эта сила, сосредоточенная на каком-либо предмете, Соломоном ли, Гермесом ли, или раджа-йогом Индии, то есть посвящённым в тайные науки адептом, есть не что иное, как бескачественный дух и качественная материя. Эта-то сила и создала человека, вахана Парабрахмы и Мулапракрити. В свою очередь, человек, сознающий в себе эту двойную силу, может передать избыток её другим ваханам. Но для того, чтобы порождать и развивать в себе такой избыток, он должен, прежде всего, отрешиться от собственной личности, отдаться вполне служению человечества, забыть своё личное я, сделаться сперва достойным того, чтобы быть сотрудником природы, а затем уже – адептом.

– Но как и в чём именно помогает он человечеству или даже его прогрессу дэндами да рудракшами? Я понимаю желание сделаться адептом, изучить таинства природы из личной, так сказать, эгоистической цели, прежде всего, а затем уж помогать своими познаниями другим; но я не вижу никакого отношения между рудракшами и адептами с точки зрения благодетелей человечества!..

– Сожалею; но объяснить вам этого при вашей настоящей, духовной слепоте не берусь. Повторяю: чтобы сделаться раджа-йогом, следует прежде всего отречься безусловно от собственной личности, не иметь эгоистической цели, потому что такою целью задаются одни хатха-йоги, которые вследствие этого и уронили значение тайных наук в глазах непосвящённых.

– Но не можете ли вы, – настаивал несколько сконфуженный прямым уроком полковник, – дать мне понять простым примером, для чего именно раджа-йоги, как и презираемые ими хатха-йоги, носят, например, жезлы, вот эти дэнды?..

– Для того чтоб эссенция двукачественной силы не развивалась под напором внешних случайностей повседневной жизни, а находилась бы, так сказать, в резервуаре, была бы всегда готовой к употреблению, ввиду возможных событий…

– Каких… например?

– Вообразите себе, что вы идёте по улице с раджа-йогом и ведёте разговор о предметах совершенно обыкновенных, но почему-либо интересующих его. В руке он держит никогда не покидающую его дэнду – вот как эта, – показал Ананда на свою семиколенную трость. – На вас бросается из-за угла бешеная собака. Опасность близкая, пред которой вопрос о вашем спасении зависит от быстроты действия, измеряемой не минутами, а секундами, мгновениями. Хотя мысль действует с быстротой электричества, однако же для приведения в порядок ума, только что занятого посторонними предметами, для извлечения из познавательного аппарата импульсов воли, необходимых для отражения собаки, может потребоваться полсекунды более того времени, которое понадобилось бы собаке, чтобы вас укусить. Без своего дэнда раджа-йог, быть может, не успел бы вам помочь. Но дэнда, пропитанная эссенцией силы раджа-йога, действует с быстротой молнии: направленная против животного, она мгновенно парализует его импульс броситься на нас; a повторением движения раджа-йог мог бы даже убить зверя налёту и не дотрагиваясь до него, если б это оказалось нужным. Вот что может сделать дэнда в обыкновенных случаях. Но называть её поэтому магическим жезлом неправильно, так как ни «жизнь», ни рудракша не могут быть обособленными от нашей сознательной воли и мышления или действовать независимо от нас. Одарять их таким свойством значит признавать в них присутствие познавательного аппарата как у человека, и равняется произвольному распространение суеверия и грубого поклонения веществу.

– Вы сейчас сказали, что дэнда никогда не покидает руки раджа-йога? Я никогда не видал, однако, такого жезла в руках у такура?

– Действующая сила заключается не во внешней форме вахана, и не одна дэнда выбирается носителем или седалищем «силы», – получили мы уклончивый ответ.

В эту минуту шарабан стуча, гремя, подпрыгивая низом и отдуваясь полотняным верхом, скрипя колёсами и вообще издавая самые невероятные звуки, загрохотал на мостовой Маттры, обетованной земли благочестивых вайшнав (поклонников Вишны).

«Шри-Маттра!» – воскликнул Мульджи, бросаясь ничком на пол шарабана. «Шри-Маттра!» повторил за ним Нараян, вдумчиво вглядываясь вдаль, как бы поджидая кого. Один Ананда даже не повернул головы, въезжая. Пока мы все толпились, толкая и падая друг на друга, чтобы взглянуть из-за полотна на ряд розовых, унизанных обезьянами храмов, он и глазом не мигнул, даже когда я почти отдавила его голую ножку. На мои извинения он только посмотрел в меня (не на меня) своими глазами кроткой лани, как бы желая вычитать во мне, в чём именно я извинялась…

Мне стало жутко от этого взгляда. Я забыла Маттру и предалась воспоминаниям о потерявшем душу «человеке-автомате» в сказке какого-то американского Гофмана.[260]

XXXV

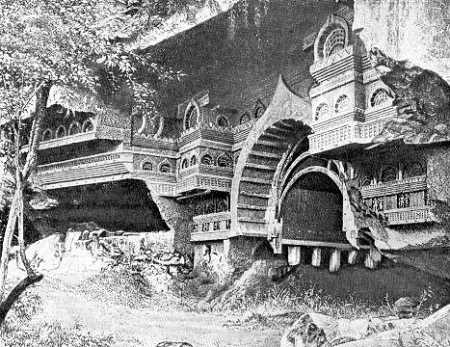

Чайтья в Кондане

Мои соображения и думы об отсутствии «личной» души в Ананде были внезапно прерваны самым для нас неожиданным образом. Мы проезжали между двумя рядами зданий, с выступавшими почти на середину переулка террасами, когда над нашими головами на полотняный верх фургона что-то вдруг тяжело упало, забегало, засуетилось, застрекотало, и с визгом, который покрыл разом даже разнохарактерные звуки, издаваемые нашим шарабаном, нас атаковала, а, быть может, по своему и приветствовала целая стая больших и маленьких обезьян. Они цеплялись за бока экипажа, заглядывали в боковые отверстия, лезли одна через другую и через наши головы и плечи. Их появление было так внезапно, что я с трудом могла сообразить, что такое случилось. Все они разом накинулись на стоявшую на скамье, к несчастью, незакрытую корзинку с провизией. В одно мгновение ока бутылка с холодным кофе была разбита, Мульджи выкупан в чёрной жидкости, коробка с чаем разорвана на лоскутки, а чай рассыпан по фургону и мостовой; и мы увидели полковника, увенчанного рисовою лепёшкой, а моё платье всё испачканное вареньем…

Их было десять или пятнадцать штук, и в первую же минуту их появления в шарабане распространился такой острый, специфический запах, что я чуть было не задохлась. Обезьяны не тронули никого, явно производя лишь простую разведку насчёт съестного; наш кучер не успел ещё, повёртывая за угол, остановить лошадей, а вся стая уже исчезла так же быстро, как и появилась… Два брамина с бритыми головами, подскочившие было на помощь к шарабану, увидав своих «богов» ретирующимися, спокойно вернулись на свои места у ступеней пагоды…

Чтобы добраться до приготовленного нам места отдыха, нам пришлось проехать почти вдоль всего города. Маттра, освещённая ярким утренним солнцем, лучи которого скрывали вековую копоть и грязь древних домов, показалась нам очень живописной. Город расположен веером на западном, крутом берегу Джумны, и весь разостлался на высоких, убегающих вдаль зелёными волнами, пригорках.

Мы переехали реку по мосту из плоскодонных лодок, конструкцию которого почему-то восхваляют сравнительно с прочими. Священная река, соперница Ганга, по утреннему обычаю была переполнена очищающимися от грехов индусами обоего пола. Вдоль крутого берега ведут к воде ряды мраморных ступеней, платформы которых все до одной украшены миниатюрными храмиками, каждый в честь одной из пастушек.

Весь город искрещен переулками, восходящими и нисходящими, наподобие переулков Мальты, с кривыми каменными ступеньками, по которым не проехать и на лошаке, а слоны, тоже священные, свободно ступают по ним своими колодообразными, тяжёлыми ногами, отправляясь друг к другу в гости, от одной пагоды к другой. Случается так, что, встретясь хобот к хоботу и видя невозможность, не сворачивая одному из них назад, разойтись, одному в гору, а другому под гору, слоны пускаются на следующую штуку. Обменявшись несколькими фразами с похлопыванием ушей и обниманий хоботами и убедясь в обоюдной дружбе, слон поменьше становится к стенке, а слон побольше ложится наземь, стараясь по возможности стушеваться. Затем первый поднимает ногу и осторожно, не торопясь, лезет через товарища с лёгкостью и грацией; но иногда слон спотыкается и падает, хотя хобот лежащего, поднятый в виде вопросительного знака на всё время опасной переправы, всегда наготове и помогает изо всех сил меньшему, слабейшему брату. Уважение и услуги, оказываемые слонами один другому, вошли в поговорку, служа живым упрёком людям.[261]

Маттра настоящий зверинец. В нём более животных, чем людей, хотя цифра его народонаселения доходит до трёхсот тысяч в месяцы паломничества. Все улицы буквально запружены «священными» быками и слонами; крыши домов и храмов покрыты «священными» обезьянами, а над головами носятся тучами, затемняя Божий свет, «священные» павлины и попугаи. И всё это живёт на свободе, не принадлежит никому, а, напротив, распоряжается по-хозяйски как городским добром, так и самими людьми. Злополучные торговцы и торговки на базарах принуждены приносить провизию в герметически закрытых корзинах, полуоткрывая их для покупщиков с величайшими предосторожностями; иначе обезьяны, вечно торчащие настороже у базарных ворот и привыкшие взимать контрибуцию с каждой повозки – чем и объясняется их атака на нас – тотчас же всё разнесут, да вдобавок и за волосы оттреплют того, кто станет защищать слишком энергично свой товар. Одни слоны ведут себя с величайшим достоинством и честью. Они никогда не возьмут ничего сами, но будут скромно стоять у лавки с лакомствами и ждать терпеливо, пока их попотчуют. Запах в Маттре был такой, что в продолжение целого дня моей побывки в священном городе я не отрывала платка с одеколоном от лица.

Маттра один из интереснейших и древнейших городов Индии. Но теперь от этого когда-то сильно укреплённого города уцелели всего трое полуразрушенных ворот, да остатки когда-то грандиозной крепости. Обезьяны довершили начатое афганцами разрушение, и самая мечеть Арангзеба, с её четырьмя изразцовыми голубыми башнями, покривилась от запущения. Теперь мусульманам нет больше в Маттре места. Даже нелегко выживаемые из гнёзд идолопоклонства американские миссионеры спасовали пред обезьянами да быками и давно уже обратились в бегство. Остались полновластными хозяевами тёмно-лазуревые Кришны, да их зверинец с прислуживающими ему браминами.

А было время, когда место рождения Кришны, божественного Дон Жуана Индии, славилось своею роскошью и богатством; слава эта и привлекла первых афганских завоевателей.

Рассказывают, что между находками в храмах Маттры оказались «пять идолов из чистого золота, глаза коих были каждый из цельного рубина, стоимостью в 50 000 динариев. На одном идоле был найден сапфир, весом в 400 мискалей;[262] «самоё изображение, по сплавке, принесло 98 300 мискалей чистого золота». Кроме этих идолов, «найдено и увезено 100 идолов из серебра, навьюченных на такое же число верблюдов».

XXXVI

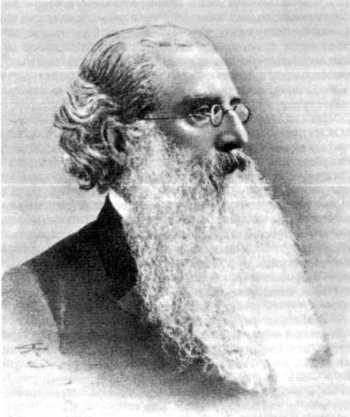

Постоянный спутник Е. П. Блаватской полковник Олькотт (последний портрет)

Вместо нескольких часов мы пробыли в Маттре и её окрестностях два с половиной дня. Такур прислал сказать, чтобы мы оставались на «празднества весны», гок'ла аштами.[263] День рождения Кришны в августе, но имеет свой пролог весной, вместе с торжеством Гури, раджпутской Цереры.

Описание всех праздников, даже только главных, у индусов потребовало бы напечатания целой библиотеки. Сат бáра, аур нотахвара, «семь дней (недели) девять праздников», раджпутская пословица, на которую не требуется комментариев. Я опишу только виденную нами мистерию в окрестностях Маттры.

Гопи, пастушки, начинают, конечно, пасторальным праздником Гури, местной Цереры. Гури, одна из форм Парвати, или Дурга-мата, «мощная мать», богиня жатвы и изобилия у индусов. Дурга-мата, – та же mater montana,[264] эпитет, принадлежащий, по Диодору, Кибеле или Весте, в её роли «богини хранительницы детей»; a mater montana называется в Раджастхане Амба мата (мать горы), и здесь она является патронессой и хранительницей мальчиков, будущих воинов. Алтарь Гури-Парвати-мата, «мощной матери горы», венчает почти все возвышенные местности в Меваре, сердце Раджастхана, и ей посвящены все «Храмы-Крепости» страны. Её деятельность разнообразнее, а обязанности труднее и многостороннее, чем у её рефлексий в Риме, Греции и даже Египте, так как всё заставляет предполагать, что она первообраз Изиды. Как Эфесская Диана, «Гури-Дурга» увенчана полумесяцем и, как Цибела, она имеет на голове зубчатую башню[265] и считается под названием Дэви-Дурги (сила, мощь) патронессой всех укреплённых мест. Она тоже Мата Джавани – «мать рождений», то есть исполняет обязанность Юноны, Juno Lucina; как Падма, «престол которой водружён на лотосе» – она Изида Нила; как Гури Трипура (буквально – трёх городов, Tripolis?) – «управляющая тремя городами», и как Атма-дэви, богиня душ, она, конечно, Геката, – Hecata Triformis греков. Словом, Гури синтезирует в себе одной всех богинь Греции и Египта, от Дианы и Прозерпины до Изиды и Астарты. Но главным образом она «земля», индийская Церера, которая и является в мистерии сидящей на снопах на колеснице, влекомой коровой,[266] с камакумной в руках, вазой, похожей на рог изобилия, из которого падают плоды и зёрна.

После этой процессии является Камадева – бог любви, купидон Индии, у которого лук и стрелы заменяются здесь гирляндами цветов и заострённой бамбуковой тростью. Он попадает ею в одну из гопи, дочь Наяды, которая и сгорает любовью к Кришне. Раздаётся хор. То гимн Каме, из Бхавишьи пураны: «Приветствие богу цветочного лука!.. Слава дэву, заставляющему мудреца позабыть всю свою твёрдость! Слава Мадане, слава Каме, богу богов; ему, который Брахму, Вишну и Шиву и самого Индру наполняет волнениями любви!»

Является Гот-нат (Кришна, под видом «владыки пещеры» (гота), которого не следует смешивать с Гопи-натом – «владыкой пастухов»). Он покрыт звериной кожей, увенчан травой кузи и играет на бамбуковой свирели, и пред ним начинают собираться гопи, привлекаемые звуками музыки. Но в этом действии (в первом) гопи не пастушки, да и сам Готинат превращается из «бога пещеры» в «бога горы», в Гордан-Ната, или Нат-джи (владыку всех владык). Он увенчан блестящим венцом из лучей, как Феб, потому что здесь он является самим солнцем, как Вишну, Аполлон, Озирис. Скромная свирель тоже уступает место ситаре, шестиструнной лире,[267] на которой голубой бог начинает играть не мелодию, а, как мне показалось, гаммы, и очень монотонные. Но так как меня стали уверять, что это музыка древняя, как сама «музыка сфер», то я и успокоилась.

Пред богом «оборотнем» начинают рисоваться гопи, тоже к этому времени превратившиеся в звуки.

Говорю в «звуки», потому что другого подходящего слова нет. То девять но-рагини, a рага есть музыкальная шкала, гамма, рагини же (множественное число женского рода) – супруги рагов. В этом не я виновата, а мудрецы, изобретшие санскритскую музыку, в которой, вдобавок ко всей её учёной прелести, нисколько не отвергаемой, но положительно не вкушаемой мною, заключается целая мифология.

Вот доказательство:

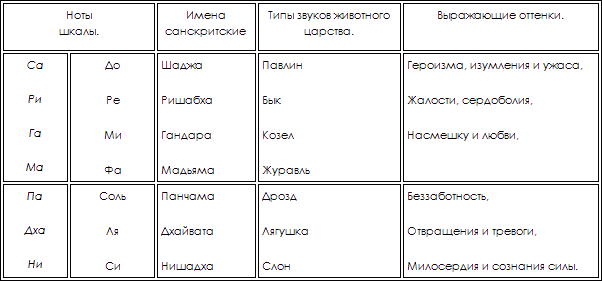

Санскритские изобретатели музыки выдумали шесть рага, то есть шкал, коих названия: Шрирага (рага значит господин), Вазанта, Панчама, Байрава, Мегха и Нат-Нараян.

У каждого из этих рагов по пяти жён, а у каждой из этих жён по восьми детей. Каждый раг, каждая рагиня и каждый рагиненок имеет имя, атрибуты, собственную биографию, генеалогическое древо, и если бы родился в России, то имел бы, вероятно, и свой формулярный список. Родившись в Индии, каждый из них за то получил титул бога, богини и боженка. Философия вышесказанного есть та, что певец и музыкант в Индии поёт и играет, имея в своём распоряжении 276 разных шкал, по семи нот в каждой; каждая нота выражает какой-либо звук в животном царстве, а звук этот должен изображать какое-либо чувство.

Звуки животных и выражаемые ими чувства выписываю для любопытных из оригинального сочинения Санскритского Музыкального Общества, потому что оно разъяснит лучше всего, чтò такое представляли Кришна Нат-джи и его рагини.

Вот эти-то «звуки», выражающие оттенки чувств, и олицетворялись плясавшими пред Кришной но-рагинями.[268] То были девять олицетворений «девяти страстей», но-раза, зарождённые мелодией бога музыки,[269] его создания, воспрянувшие к бытию под волшебной силой Ваха,[270] и исполнение было, как и сама идея, прелестно. Взявшись за руки, но-рагини сперва пляшут пред своим творцом, а затем следует ещё превращение. Пред зрителями является пылающий бог солнца, без incognito на этот раз, и но-рагини обращаются в знаки зодиака; начинается астрономическая мистерия, где богини-созвездия составляют вокруг бога солнца круг и выплясывают знаменитый Рас-Мандал, танец звёзд. Но-рагини и но-раза опять исчезли, остались одни олицетворённые знаки зодиака. А рас-мандал всё продолжается. Медленные движения, полная грации мимика оживляются и делаются всё быстрее и быстрее…[271] Мистическая пляска на берегах Джумны напоминает танец альмей в Египте и переносит нас на песчаные берега Нила…

В третьем действии снова всё изменяется. Кришна опять является пастушком с посохом и своею свирелью, и вокруг него играют и поют вновь воплотившиеся из богинь пастушки, гопи. Но-рагини ещё раз превратились в но-рази, то есть «девять страстей», и стараются свести пастушка, брахмачарья, с пути истины. Но им это не удаётся. Кришна торжествует в своей добродетели, а пастушки – en sont pour leurs frais.[272]

Кришна, не обращая внимания на заигрыванье пастушек, продолжает играть на своей свирели, заменившей ему теперь шестиструнный ситар. Но зато коровы его священного стада, устыдясь, должно полагать, за пастушек, разбегаются… Солнце зашло и на сцене совсем темно. Тут являются свирепые катчи (другое племя раджпутов) и угоняют коров к себе; а в погоню за ними бросаются гоклы (гокуладесы) или куклопесы[273] и стараются отбить скот у хищников. Когда они появляются, то перед зрителем восстают свирепые циклопы-пастухи Гомера, не знавшие ни закона, ни удержа, мохнатые гиганты… Они вылезают из пещер, спускаются с деревьев, и на груди у каждого сверкает, как огненный глаз, огромный жук светляк, приколотый к звериной шкуре.

Такие светящиеся жуки, единственное освещение в пещере пастуха или в круглой башне бедняка Гоклы, и до сего дня в употреблении у племени нанды, воспитателя Кришны. Часто ночью, отправляясь отыскивать пропавшую корову или быка, гокла прикрепляет несколько таких жуков к тюрбану, чтобы светлее было. Не в этом ли племени гокуладесов следует искать начала и объяснения куклопесам греков? Светляки превосходно объясняют «фонарь на лбу» у циклопов-рудокопов, а также и то, что Гомер знал их за племя пастухов, гокула, главным и единственным представителем коих был «одноглазый» Полифем.[274]

Мистерия кончилась поздно. Брамины чоби (так названные от чоби, палицы, которою они вооружаются на это представление) давно уже, осадив тирана Канзу во дворце, разнесли в мелкие щепки его крепость[275] и самого его загнали в кусты, когда мы оставили пагоду. После спектакля «бог – Кришна» присоединился к нам и оказался очень молодым, рослым раджпутом, который, к удивлению нашему, даже говорил по-английски. Я обязана ему главными из полученных нами в Маттре сведений. Он нам объяснил смысл многого, чего мы тогда не понимали из представления, в котором ему выпала главная роль.

Он вполне верил в Кришну-героя, и отвергал Кришну-бога не менее нас самих. От него мы узнали, что служение седьмому по числу из семи главных видов Кришны, под которыми он обоготворяется в Раджастхане, то есть Мудхун-Мохуны, «божеству, опьяняющему любовью», находится исключительно в руках брамини, женщины. «Мудхун-Мохуна» есть пастушок, чарующий пастушок, гопи. В настоящее время великая жрица голубого бога очень стара и очень строга к храмовым научам, обязанность коих состоит в разыгрывании ролей гопи и в ухаживании за лазоревым божеством. Эта строгость отзывается на самом её храме, который-де страдает недостатком в «небесных музыкантах».[276] Маленьких певцов неба им приходится занимать из других пагод, вне Раджастхана.

Статуй или идолов Кришны, как сказано, семь главных в стране, и они были описаны только Тодом, единственным, кажется, изо всех англичан, которому позволили, как и нам, пятьдесят лет позднее, приблизиться к святыне.

Эти семь «чудотворных» статуй были принесены столетия тому назад таинственным лицом, Бальбой, который потом и сделался верховным жрецом Раджастхана. Умирая, он их разделил между своими семью «внуками» от духовного сына (усыновлённого), и теперь они составляют источник величайших доходов для их потомков, священнодействующих браминов семи главных пагод в стране.