полная версия

полная версияКапитал. Том второй

Различные капиталисты B, B', B' и т. д. (подразделения I), потенциальный новый денежный капитал которых вступает в действие, могут покупать друг у друга и продавать друг другу свои продукты (части своего прибавочного продукта). При нормальном ходе дела деньги, авансированные на обращение прибавочного продукта, pro tanto возвращаются к различным капиталистам группы B в такой же пропорции, в какой каждый из них авансировал эти деньги на обращение своих соответствующих товаров. Если деньги обращаются как средство платежа, то приходится уплачивать только балансовую разницу в платежах, поскольку взаимные покупки и продажи не погашают друг друга. Но важно всюду, как это мы делаем здесь, предположить сначала металлическое обращение в его простейшей, самой первоначальной форме, потому что благодаря этому прилив и отлив денег, погашение балансовой разницы, короче, все моменты, которые при кредитной системе представляются сознательно урегулированными процессами, здесь выступают как существующие независимо от кредитной системы, и всё дело выступает в своей первоначальной форме, а не в позднейшей, отражённой форме.

3) ДОБАВОЧНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ

Теперь мы должны обратиться к рассмотрению добавочного переменного капитала, так как до сих пор у нас речь шла только о добавочном постоянном капитале.

В книге I было подробно изложено, почему на основе капиталистического производства рабочая сила всегда имеется в запасе и каким образом в случае необходимости можно привести в движение больше труда без увеличения числа занятых рабочих или количества рабочей силы. Поэтому здесь нет необходимости ещё останавливаться на этом; теперь мы должны, напротив, предположить, что часть вновь образовавшегося денежного капитала, превращаемая в переменный капитал, всегда находит рабочую силу, в которую она должна превратиться. В книге I было изложено также и то, каким образом данный капитал может без накопления расширять в известных границах размеры своего производства. Но здесь речь идёт о накоплении капитала в специфическом смысле, так что расширение производства обусловлено превращением прибавочной стоимости в добавочный капитал, следовательно, оно обусловлено также и увеличением всего капитала, на основе которого ведётся производство.

Золотопромышленник может накоплять некоторую часть своей прибавочной стоимости в форме золота как потенциальный денежный капитал; как только последний достигнет необходимой величины, он может непосредственно превратить его в новый переменный капитал, для этого ему не приходится предварительно продавать свой прибавочный продукт; точно так же он может превратить этот потенциальный денежный капитал в элементы постоянного капитала. Однако в последнем случае он должен найти эти вещные элементы своего постоянного капитала уже в наличии, причём безразлично, работает ли каждый производитель, как мы предполагали в предыдущем изложении, про запас, т. е. сначала накопляет товары на складе, а затем доставляет свои готовые товары на рынок, или же он работает на заказ. В обоих случаях предполагается реальное расширение производства, т. е. предполагается прибавочный продукт, который в первом случае действительно имеется налицо, а во втором случае существует потенциально, может быть доставлен.

II. НАКОПЛЕНИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ II

До сих пор мы предполагали, что капиталисты A, A', A' (подразделения I) продают свой прибавочный продукт капиталистам B, B', B' и т. д. из того же подразделения I. Но предположим, что капиталист A (подразделения I) превращает в деньги свой прибавочный продукт, продавая его капиталисту B из подразделения II. Это может произойти лишь вследствие того, что капиталист A (подразделения I), продав капиталисту B (подразделения II) средства производства, затем не покупает предметы потребления, следовательно, лишь вследствие односторонней продажи с его стороны. Превращение IIc из формы товарного капитала в натуральную форму производительного постоянного капитала может произойти лишь благодаря тому, что не только Iv, но, по крайней мере, и некоторая часть Im обменивается на некоторую часть IIc, существующего в форме предметов потребления; теперь же капиталист A превращает в деньги своё Im только благодаря тому, что этот обмен не совершается; напротив, наш капиталист A деньги, вырученные в подразделении II посредством продажи своего Im, извлекает из обращения, не расходуя их на покупку предметов потребления IIc; при этом на стороне капиталиста A (подразделения I) хотя и происходит образование добавочного потенциального денежного капитала, но на другой стороне оказывается закреплённой в форме товарного капитала равная по величине стоимости часть постоянного капитала капиталиста B (подразделения II), которая не может превратиться в натуральную форму производительного постоянного капитала. Другими словами: часть товаров капиталиста B (подразделения II), и притом prima facie {174} та часть, без продажи которой капиталист B (подразделения II) не может превратить весь свой постоянный капитал снова в производительную форму, не находит себе сбыта; поэтому в отношении этой части имеет место перепроизводство, которое затрудняет воспроизводство этой части товаров даже при воспроизводстве в неизменном масштабе.

Итак, хотя в этом случае добавочный потенциальный денежный капитал на стороне капиталиста A (подразделения I) и представляет собой прибавочный продукт (прибавочную стоимость), принявший форму денег, но прибавочный продукт (прибавочная стоимость), рассматриваемый как таковой, представляет собой в данном случае явление простого воспроизводства, но отнюдь ещё не воспроизводства в расширенном масштабе. Товары I (v + m), – сказанное во всяком случае относится к некоторой части m, – в конечном счёте должны быть обменены на IIc, чтобы воспроизводство IIc могло совершаться в неизменном масштабе. Капиталист A (подразделения I), продав капиталисту B (подразделения II) свой прибавочный продукт, доставил капиталисту B (подразделения II) соответствующую часть стоимости постоянного капитала в натуральной форме, но вместе с тем, извлекая деньги из обращения и не дополняя своей продажи последующей куплей, он сделал невозможной продажу части товаров капиталиста B (подразделения II), товаров равной стоимости. Следовательно, если мы имеем в виду всё общественное воспроизводство, в одинаковой мере охватывающее капиталистов подразделений I и II, то превращение прибавочного продукта капиталиста A (подразделения I) в потенциальный денежный капитал выражает невозможность обратного превращения в производительный (постоянный) капитал для равного по величине стоимости товарного капитала капиталиста B (подразделения II); следовательно, это превращение выражает не возможность производства в расширенном масштабе, а нарушение простого воспроизводства, следовательно, выражает наличие дефицита при простом воспроизводстве. Так как образование прибавочного продукта капиталиста A (подразделения I) и его продажа сами представляют собой нормальные явления простого воспроизводства, то здесь, уже на основе простого воспроизводства, мы имеем следующие взаимно обусловливаемые явления: образование потенциально добавочного денежного капитала в подразделении I (поэтому недопотребление с точки зрения подразделения II); задержка в подразделении II товарных запасов, которые не могут быть обратно превращены в производительный капитал (следовательно, относительное перепроизводство в подразделении II); избыток денежного капитала в подразделении I и наличие дефицита при воспроизводстве в подразделении II.

Не останавливаясь больше на этом пункте, мы заметим лишь следующее: при изображении простого воспроизводства предполагалось, что вся прибавочная стоимость подразделений I и II расходуется как доход. Но в действительности одна часть прибавочной стоимости расходуется как доход, а другая часть превращается в капитал. Только при таком предположении происходит действительное накопление. Утверждение, будто накопление совершается за счёт потребления, рассматриваемое в такой общей форме, само по себе представляет иллюзию, противоречащую сущности капиталистического производства, так как оно предполагает, что целью и побудительным мотивом капиталистического производства является потребление, а не получение прибавочной стоимости и её капитализация, т. е. накопление.

Рассмотрим теперь несколько подробнее накопление в подразделении II.

Первое затруднение в отношении IIc, т. е. в отношении его обратного превращения из составной части товарного капитала подразделения II в натуральную форму постоянного капитала подразделения II, касается простого воспроизводства. Возьмём прежнюю схему:

(1 000v + 1 000m) I обмениваются на

2 000 IIc.

Если, например, половина прибавочного продукта подразделения I, т. е. 1 000/2 m или 500 Im, снова включается как постоянный капитал в подразделение I, то эта часть прибавочного продукта, удержанная в подразделении I, не может возместить ни одной части IIc. Вместо превращения в предметы потребления (а здесь, в этом отделе обращения между подразделениями I и II, – в отличие от возмещения 1 000 IIc путём обмена на 1 000 Iv, совершаемого при посредстве рабочих подразделения I, – происходит действительный взаимный обмен, следовательно, имеет место двустороннее перемещение товаров), эта часть Im должна послужить в качестве добавочных средств производства в самом подразделении I. Она не может выполнять этой функции одновременно в подразделениях I и II. Капиталист не может расходовать стоимость своего прибавочного продукта на предметы потребления и в то же время производительно потреблять самый прибавочный продукт, т. е. присоединять его к своему производительному капиталу. Итак, вместо 2 000 I (v + m) в обмен на 2 000 IIc поступают только 1 500, а именно (1 000v + 500m) I; следовательно, 500 IIc не могут превратиться из своей товарной формы в производительный (постоянный) капитал подразделения II. Таким образом, в подразделении II произошло бы перепроизводство, по своему размеру точно соответствующее размерам расширения производства, совершившегося в подразделении I. Возможно, что перепроизводство в подразделении II настолько сильно отразится на подразделении I, что даже 1 000, израсходованная рабочими подразделения I на предметы потребления подразделения II, возвратится обратно только отчасти, следовательно, эта 1 000 полностью не возвратится в форме переменного денежного капитала в руки капиталистов подразделения I. Для этих последних даже воспроизводство в прежнем масштабе оказалось бы затруднённым уже вследствие одной только попытки его расширения. При этом следует принять во внимание, что фактически в подразделении I произошло лишь простое воспроизводство и что элементы его, как они представлены в нашей схеме, только сгруппированы иначе в целях его будущего расширения, например, в следующем году.

Можно было бы попытаться обойти это затруднение таким образом: 500 IIc, которые лежат на складах у капиталистов и которые не могут быть непосредственно превращены в производительный капитал, совсем не знаменуют перепроизводства, а, наоборот, представляют необходимый элемент воспроизводства, который мы до сих пор не принимали во внимание. Мы видели, что денежный запас должен накопляться во многих пунктах, следовательно, деньги должны извлекаться из обращения отчасти для того, чтобы стало возможным образование нового денежного капитала в самом подразделении I, отчасти для того, чтобы некоторое время сохранять в денежной форме стоимость постепенно потребляемого основного капитала. Но так как при составлении схемы предполагается, что все деньги и все товары с самого начала находятся исключительно в руках капиталистов подразделений I и II, и так как при этом не существует ни купцов, ни торговцев деньгами, ни банкиров, ни таких классов, которые только потребляют и не принимают непосредственного участия в производстве товаров, то для того, чтобы механизм воспроизводства действовал непрерывно, здесь необходимо постоянное образование товарных запасов у самих соответствующих производителей. Следовательно, 500 IIc, лежащие на складах капиталистов подразделения II, представляют собой товарный запас предметов потребления, который обеспечивает непрерывность процесса потребления, предполагаемого воспроизводством, следовательно, этот запас в данном случае обеспечивает переход от одного года к другому. Фонд потребления, который при этом находится ещё в руках его продавцов и вместе с тем производителей, не может в данном году сократиться до нуля, не может сократиться так, чтобы следующий год начинался с нуля, – совершенно так же, как это невозможно при переходе от нынешнего дня к завтрашнему. Так как такие товарные запасы должны постоянно образовываться вновь, хотя размеры их изменяются, то наши капиталистические производители подразделения II должны располагать запасным денежным капиталом, который давал бы им возможность непрерывно продолжать процесс производства, несмотря на то, что часть их производительного капитала временно задерживается в товарной форме. Ведь, согласно предположению, они полностью соединяют в своих руках дело торговли с делом производства; следовательно, они должны располагать и таким добавочным денежным капиталом, который при обособлении отдельных функций процесса воспроизводства в качестве функций различных категорий капиталистов будет находиться в руках купцов.

На это следует возразить так: 1) Такое образование запасов и необходимость его имеет значение для всех капиталистов – как для капиталистов подразделения I, так и для капиталистов подразделения II. Рассматриваемые просто как продавцы товаров, они отличаются друг от друга только тем, что продают товары различного рода. Наличие запаса товаров в подразделении II предполагает, что раньше уже имелся запас товаров в подразделении I. Не принимая во внимание этого запаса на одной стороне, мы должны не принимать его во внимание и на другой стороне. Если же мы принимаем их во внимание на обеих сторонах, то проблема нисколько не меняется. – 2) Если в подразделении II текущий год заканчивается с товарным запасом для следующего года, то начался он в этом же подразделении II с товарным запасом, перешедшим от прошлого года. Следовательно, при анализе годового воспроизводства, сведённого к его самому абстрактному выражению, мы в обоих случаях должны вычеркнуть товарный запас. Если мы отнесём всё производство к текущему году, а следовательно, и ту часть годового продукта, которую он передаёт следующему году в качестве товарного запаса, но, с другой стороны, вычтем из этого товарного запаса товарный запас, полученный им от предыдущего года, то тем самым мы действительно получим в качестве предмета нашего анализа весь средний годовой продукт. – 3) То простое обстоятельство, что при исследовании простого воспроизводства мы не наталкивались на затруднение, которое теперь приходится преодолевать, доказывает, что здесь мы имеем дело с совершенно особенным явлением, которое вызывается всего лишь иной группировкой (по отношению к воспроизводству) элементов продукта в подразделении I: такой изменённой группировкой, без которой вообще невозможно никакое воспроизводство в расширенном масштабе.

III. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ

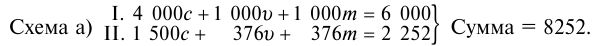

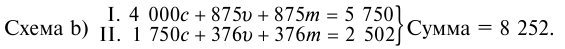

Теперь мы рассмотрим воспроизводство по следующей схеме:

Прежде всего заметим, что общая сумма годового общественного продукта, = 8 252, меньше, чем в первой схеме, где она была = 9 000. Мы совершенно так же могли бы взять гораздо бо́льшую сумму, например, мы могли бы удесятерить её. Мы взяли сумму меньшую, чем в первой схеме, именно для того, чтобы с очевидностью показать, что воспроизводство в расширенном масштабе (которое мы понимаем в данном случае только как производство, ведущееся с бо́льшим капиталом) не находится ни в какой связи с абсолютной величиной продукта, что для данной массы товаров оно предполагает только иное размещение или иное функциональное назначение различных элементов данного продукта, следовательно, по величине стоимости оно является сначала только простым воспроизводством. Сначала изменяется не количество, а качественное назначение данных элементов простого воспроизводства, и такое изменение является материальной предпосылкой последующего воспроизводства в расширенном масштабе.[64]

Мы могли бы представить эту схему иначе при ином отношении между переменным и постоянным капиталом; например, в таком виде:

В таком виде схема оказалась бы составленной для простого воспроизводства, так что вся прибавочная стоимость расходуется как доход, а не накопляется. В обоих случаях, как при схеме a), так и при схеме b), мы имеем годовой продукт одинаковой величины стоимости, только в случае b) его элементы группируются по своим функциям таким образом, что снова начинается воспроизводство в прежнем масштабе, тогда как в случае a) создаётся материальный базис для воспроизводства в расширенном масштабе. А именно: в схеме b) (875v + 875m) I = 1 750 I (v + m) обмениваются без остатка на 1 750 IIc, тогда как в схеме a) при обмене (1 000v + 1 000m) I = 2 000 I (v + m) на 1 500 IIc остаётся излишек в 500 Im для накопления в подразделении I.

Теперь перейдём к более подробному анализу схемы а). Предположим, что как в подразделении I, так и в подразделении II половина прибавочной стоимости не расходуется как доход, а накопляется, т. е. превращается в элемент добавочного капитала. Так как половина 1 000 Im = 500 должна быть в той или иной форме накоплена, применена как добавочный денежный капитал, т. е. должна быть превращена в добавочный производительный капитал, то в качестве дохода будет израсходовано только (1 000v + 500m) I. Поэтому как нормальная величина IIc здесь, в свою очередь, фигурирует всего 1 500. Нет необходимости исследовать обмен 1 500 I (v + m) на 1 500 IIc, потому что этот обмен уже был рассмотрен как процесс простого воспроизводства; точно так же нет необходимости рассматривать 4 000 I с, потому что новое размещение его для вновь начинающегося воспроизводства (которое совершается на этот раз в расширенном масштабе) мы тоже уже рассматривали как процесс простого воспроизводства.

Итак, нам остаётся исследовать здесь только 500 Im в (376v + 376m) II, поскольку рассматриваются, с одной стороны, внутренние отношения как в подразделении I, так и в подразделении II, а с другой стороны – движение между ними обоими. Так как предполагается, что в подразделении II тоже должна накопляться половина прибавочной стоимости, то в капитал должны превратиться здесь 188, из них в переменный капитал ¼ = 47; в переменный капитал должно быть превращено для круглого счёта, скажем, 48, а остальные 140 должны быть превращены в постоянный капитал.

Здесь мы сталкиваемся с новой проблемой, само существование которой должно показаться странным для того ходячего представления, согласно которому товары одного рода обмениваются на товары другого рода или, что то же самое, товары обмениваются на деньги, а эти деньги снова обмениваются на товары другого рода. Эти 140 IIm только потому и могут превратиться в производительный капитал, что они возмещаются частью товаров Im на ту же сумму стоимости. Само собой понятно, что часть Im, обмениваемая на IIm, должна состоять из средств производства, которые могут войти как в производство подразделения I, так и в производство подразделения II, или же исключительно в производство подразделения II. Такое возмещение может совершиться лишь посредством односторонней купли со стороны подразделения II, так как весь прибавочный продукт 500 Im, который нам ещё предстоит исследовать, должен служить для накопления в пределах подразделения I, следовательно, он не может быть обменён на товары подразделения II; другими словами, капиталисты подразделения I не могут одновременно и накоплять и проедать этот прибавочный продукт. Следовательно, подразделение II должно купить 140 Im на наличные деньги, причём эти деньги не возвратятся к нему посредством последующей продажи своего товара подразделению I. Но ведь этот процесс повторяется постоянно при каждом новом годовом производстве, поскольку оно является воспроизводством в расширенном масштабе. Где же в подразделении II находится источник денег для этого?

Напротив, подразделение II представляет, по-видимому, в высшей степени неблагодатную почву для образования нового денежного капитала, сопровождающего действительное накопление и являющегося его условием при капиталистическом производстве, причём фактически это образование нового денежного капитала выступает сначала как простое образование сокровища.

Прежде всего, перед нами сумма 376 IIv; денежный капитал на сумму в 376, авансированный на рабочую силу, посредством купли товаров подразделения II постоянно возвращается к совокупному капиталисту подразделения II как переменный капитал в денежной форме. Такое постоянно повторяющееся удаление денег от исходного пункта – из кармана капиталиста – и их возвращение к нему нисколько не увеличивает количества денег, совершающих этот кругооборот. Следовательно, оно не является источником накопления денег; эти деньги не могут быть также и извлечены из указанного обращения для образования потенциально нового денежного капитала, накопляемого в качестве сокровища.

Но постойте! Нельзя ли зашибить на этом какой-нибудь барышик?

Мы не должны забывать, что подразделение II имеет то преимущество перед подразделением I, что занятые в подразделении II рабочие должны снова покупать у капиталистов этого подразделения товары, произведённые ими самими. Подразделение II оказывается покупателем рабочей силы и вместе с тем продавцом товаров владельцам рабочей силы, применяемой в этом подразделении. Следовательно, капиталисты подразделения II могут:

1) – и это у них является общим с капиталистами подразделения I – просто понизить заработную плату ниже её нормального среднего уровня. Вследствие этого высвобождается часть денег, функционировавших как денежная форма переменного капитала, и при постоянном повторении такого процесса это могло бы стать нормальным источником образования сокровищ, а следовательно, и источником для образования добавочного потенциального денежного капитала в подразделении II. Конечно, здесь, где речь идёт о нормальном образовании капитала, нам нет дела до случайной прибыли, полученной путём надувательства рабочих. Но не следует забывать, что действительно уплачиваемая нормальная заработная плата (которая ceteris paribus {175} определяет величину переменного капитала) уплачивается вовсе не по доброте капиталистов, а потому, что при данных отношениях она должна быть уплачена. Таким образом, этот способ объяснения исключается. Если мы предполагаем, что переменный капитал, который должен быть израсходован подразделением II, составляет 376v, то для объяснения вновь возникшей проблемы мы не можем вдруг выдвинуть гипотезу, что подразделение II авансирует только 350v, а не 376v.

2) Но, с другой стороны, как мы уже сказали, подразделение II, рассматриваемое как целое, имеет то преимущество перед подразделением I, что, будучи покупателем рабочей силы, оно вместе с тем является продавцом своих товаров своим собственным рабочим. Каким образом это преимущество может эксплуатироваться, – каким образом номинально может выплачиваться обычная заработная плата, а в действительности часть её капиталисты забирают назад, не давая рабочим соответствующего товарного эквивалента, alias {176}, обкрадывая рабочих, как это может проделываться отчасти путём применения trucksystem {177}, – отчасти путём фальсификации денег, находящихся в обращении (хотя эта фальсификация подчас остаётся неуловимой для закона), – на этот счёт имеются самые бесспорные данные в каждой промышленной стране, например, в Англии и в Соединённых Штатах. (По этому поводу следует привести несколько ярких примеров.) Это – та же самая операция, как и в пункте 1), только она замаскирована и осуществляется обходным путём. Следовательно, она должна быть отвергнута так же, как и указанная выше. Здесь речь идёт о заработной плате, выплачиваемой не номинально, а действительно.