полная версия

полная версияИстория Гражданской войны

Крупная роль в борьбе с бандитами опять-таки выпала на курсантов. Около двух десятков пехотных, кавалерийских и артиллерийских курсов и школ участвовало в «курсантском сборе» под Тамбовом. Курсантам поручалась борьба на наиболее ответственных участках, и они ее успешно проводили.

В сентябре 1921 г., в значительной степени благодаря перелому в настроениях среднего крестьянства в результате введения новой экономической политики, бандитизм в Тамбовщине был окончательно уничтожен. Еще раньше был подавлен бандитизм в Поволжье и Сибири.

В ликвидации всех этих кулацких восстаний, бандитизма огромную помощь Красной армии оказывали деревенская беднота, деревенские партийные и комсомольские ячейки. Некоторые из сельских партийных и комсомольских ячеек показывали невиданный героизм. Вот пример исключительной самоотверженности коммунистов, участвовавших в подавлении Петропавловского восстания (в Сибири). «Ячейка Шмаковского села, расположенного на границе Ялуторовского и Курганского округов, состояла из 25 коммунистов и комсомольцев. Долгое время они успешно отбивались от банд. Однажды ночью банды неожиданно со всех сторон окружили село и стали наступать. Коммунисты сначала вступили с ними в бой на улице, но, увидя, что их окружили со всех сторон, заняли каменную церковную ограду и оттуда снова стали расстреливать наступавших кучками бандитов. Такая маленькая горсточка храбрецов не в силах была защищать все подступы к церковной ограде, и бандиты быстро стали занимать последние их позиции. Осажденные решили запереться в церкви и выдерживать осаду до прибытия подкрепления. В продолжение суток бандиты пытались проникнуть в церковь, но понапрасну. Наконец бандиты через выбитые стекла окон стали бросать внутрь церкви зажженную паклю. Начался пожар, церковь наполнилась едким дымом. Сидевшие там начали задыхаться и бросились к выходу, надеясь пробиться сквозь толпу и уйти в ближайший лес. Пробиться им не удалось, все они по выходе пали от рук озверевших бандитов» (из воспоминаний участника гражданской войны).

Махновщина была открытым кулацким контрреволюционным движением, распространенным преимущественно на Левобережной Украине в степной ее части (центром махновщины было Гуляй-Поле, южнее Екатеринослава (Днепропетровска).

Играя на мелкособственнических чувствах трудящихся крестьян, Махно сумел часть их привлечь на свою сторону. Махно все время выступал против диктатуры пролетариата, но на известных этапах революции, когда продвижение белых армий угрожало даже кулакам, поскольку они участвовали в разделе помещичьих земель и имущества, Махно был вынужден прекращать борьбу с советской властью и содействовать Красной армии. Но стоило лишь Красной армии разгромить белогвардейцев (Деникина или Врангеля), как Махно снова возобновлял борьбу с советской властью. В период борьбы с буржуазно-помещичьей контрреволюцией Махно еще удавалось вовлекать в ряды своей армии отдельные слои трудящихся крестьян. С разгромом Деникина и Врангеля среднее и особенно беднейшее крестьянство – незаможники отошли полностью от махновщины, выродившейся в уголовно-бандитское движение, связанное со штабами иностранных армий за рубежом. Незаможники под руководством партии активно боролись с махновцами, всемерно помогая в этом Красной армии.

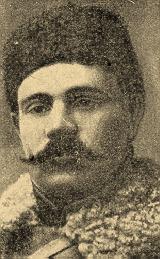

Исключительная подвижность махновских банд, умение их растворяться среди мирного населения делали борьбу с ними очень трудной. Немало красноармейцев и курсантов, командиров и политработников погибло в борьбе с махновщиной. Особенно тяжелой утратой для партии и Красной армии была гибель выдающегося конноармейца, начдива 14-й кавалерийской, старого большевика, друга и соратника т. Ворошилова – Александра Яковлевича Пархоменко. После ликвидации врангелевщины т. Пархоменко поручено было найти и разгромить главные силы Махно. В дер. Бузовка (недалеко от Юстин-города), прямо на север от Умани, т. Пархоменко попал 3 января 1921 г. в засаду. Попал вместе с четырьмя товарищами, оторвавшись от главных своих сил. Неравен был бой пяти героев с шайкой озверевших бандитов. Все пятеро погибли. Махновцы дорогой ценой заплатили за этот свой случайный успех.

28 – 30 июня 1921 г. частями Красной армии в бою в районе Недрыгайлова махновская «армия» была окончательно разгромлена. Остатки махновцев еще в течение некоторого времени продолжали грабить и убивать мирное население, но уже к концу августа эти банды полностью распались, и сам Махно был вынужден бежать с Украины под крылышко румынских бояр.

Петлюровщина была контрреволюционным буржуазно-националистическим движением, распространенным преимущественно на Правобережной Украине. Стремясь к созданию на Украине буржуазного государства, петлюровцы активно боролись с советской властью. Основной опорой петлюровщины были кулаки и националистические элементы города и деревни (торговцы, мелкобуржуазная интеллигенция и др.). Чтобы получить помощь для борьбы с советской властью, петлюровцы в 1919–1920 гг. продавались иностранному капиталу – французскому, польскому. Но это им не помогло. Они были разгромлены Красной армией и изгнаны за пределы советской Украины.

В 1921 г. петлюровцы при поддержке польского генерального штаба организовали новый налет на Правобережную Украину. Центром, руководившим налетом, был штаб Львовского военного округа. Во главе петлюровских банд был поставлен Тютюник.

А. Я. Пархоменко.

В октябре 1921 г. он перешел границу, причем настолько был уверен в успехе, что двинулся из Польши даже с готовым «правительством». Но уже к концу 1921 г. банда его была окружена и ликвидирована, а сам он с трудом спасся бегством назад в Польшу.

В течение лета 1921 г. Красная армия при поддержке трудящегося населения ликвидировала бандитизм и в Белоруссии. За время с 1 мая 1921 г. из Польши перешло на советскую территорию значительное количество бандитов – остатки разгромленных еще в конце 1920 г. банд Булак-Балаховича. На 5 июля 1921 г. в шести уездах БССР насчитывалось до сорока банд численностью около 1 1/2 тыс. человек. Готовых пополнений для них насчитывалось в Польше около 4 тыс. человек. За пять месяцев бандиты совершили свыше 200 нападении и погромов.

Вот кровавый итог (далеко не полный) деятельности бандитов на Украине и в Белоруссии за время гражданской войны. На Украине было убито 38 436 человек, пострадало свыше 60 тыс. человек. В Белоруссии было убито 1 100 человек; пострадало около 8 тыс. человек. Материальные убытки только по одной Украине превышают 625 млн. руб. Это только то, что удалось учесть. А сколько еще не учтено? И разве можно вообще счесть жизни рабочих, крестьян, всех трудящихся, погибших от бандитов?

§ 5. Разгром белофиннов в советской Карелии

В исключительно тяжелых условиях развертывались действия наших частей против финских белогвардейцев в советской Карелии. Борьба велась лютой зимой, при морозе в 30–40°, на полях и в лесах, где лежал снег в человеческий рост, вдали от селений, при полном бездорожьи.

Бандитов насчитывалось несколько тысяч человек. Все это были отличные лыжники, хорошо знавшие местные условия. Красноармейцы же в большинстве не умели ходить на лыжах, не привыкли к зимним операциям в лесах. Имевшуюся в частях артиллерию из-за отсутствия дорог можно было использовать только в ограниченной степени. Несмотря на все эти трудности, красные войска (командовал ими т. Седякин) в конце декабря 1921 г. тремя колоннами с севера, востока и юга двинулись на центр бандитизма – на селение Ухту.

Огромную роль в деле быстрой ликвидации бандитов сыграл лыжный рейд красных финнов – курсантов Интернациональной военной школы – по тылам противника. За время с 5 января по 10 февраля 1922 г. лыжники прошли с боями свыше 1 тыс. километров. На отдельных бойцов приходилось до 1 400 километров, т. е. до 40 километров в день. И какого пути! Ноги и плечи были натерты до крови. Когда отряд делал даже короткую передышку, лыжники сразу же всей колонной засыпали, стоя и опираясь на палки. Промокавшие от быстрого бега гимнастерки и полушубки на остановках примерзали. На 40-градусном морозе спали в лесу у костров. Специальные дежурные переворачивали спящих, иначе одна часть тела нагревалась, другая – замерзала. Тылов не было. Все необходимое тащили на себе. Питались одним только хлебом. И в таких условиях – ни одного отставшего и отличное выполнение оперативных заданий. Недаром больше половины отряда (около 100 товарищей) получило боевые награды (Героическая борьба за советскую Карелию, рейд лыжников Интернациональной школы ярко показаны в повести Г. Фиша «Падение Кимас-озера».).

Несмотря на поддержку восстания Англией и Францией, несмотря на помощь, которую они оказывали белофиннам и средствами и людьми, к февралю 1922 г. Карельская трудовая коммуна (ныне – КАССР) была очищена от белых финнов.

Борьба в Карелии с исключительной убедительностью показала огромное значение лыж для успешности боевых действий в зимних условиях.

§ 6. Разгром басмаческих шаек

В течение 1922 г. были разгромлены и основные басмаческие шайки в Средней Азии. Басмачество, о котором уже упоминалось ранее, контрреволюционное движение торгово-капиталистических и кулацко-помещичьих слоев против диктатуры пролетариата, развернулось с первых же дней установления советской власти в Средней Азии. Басмачество было буржуазно-националистическим движением, в которое руководителям его на первых порах удалось втянуть и представителей трудящегося крестьянства (дехканства) и ремесленников. Укрепившаяся в местном населении ненависть к русским, в которых видели представителей царской власти, захватчиков-колонизаторов, ненависть, подогревавшаяся реакционным духовенством, облегчала руководителям басмаческих шаек привлечение на свою сторону трудящегося населения.

В первые годы существования советской власти в Туркестане ошибки местных советских и партийных работников в национальном и продовольственном вопросах также давали повод для недовольства местного населения.

В продолжение всех лет существования басмачества руководители его широко использовались английским империализмом и получали от англичан поддержку. Эмир бухарский после своего низвержения и бегства в Афганистан также усиленно помогал из-за рубежа бухарским басмачам.

Осуществляя ленинскую национальную политику, непримиримо борясь с уклонами внутри партии как к великодержавному шовинизму, так и к местному национализму, проводя чрезвычайно важные в условиях Средней Азии мероприятия по предоставлению земли и воды в пользование трудящегося дехканства, партия обеспечила решительный поворот трудящихся Средней Азии в сторону советской власти. Вожди басмачества бухарского – Ибрагим-бек, туркменского – Джунаид-хан и другие, лишились людской базы, оставшиеся им верными шайки были разбиты или бежали за границы Советского государства, продолжая однако производить оттуда время от времени по заданиям агентов английской разведки новые налеты на советские республики Средней Азии. Ибрагим-бек со своей бандой продержался до 1931 г., когда он был разбит окончательно и взят в плен.

§ 7. Окончательное освобождение Дальнего Востока

Наконец на Дальнем Востоке части Красной армии, точнее Народно-революционной армии, ДВР, совместно с созданными и руководившимися партией многочисленными партизанскими отрядами в течение 1922 г. ликвидировали остатки белогвардейских войск и оттеснили к морю последние отряды японских интервентов.

Ликвидация этих враждебных революции сил протекала в исключительно сложной обстановке и изобиловала героическими эпизодами.

Руководители борьбы на Дальнем Востоке: П. П. Постышев, В. К. Блюхер и С. М. Серышев.

Укрепление ДВР, усиление в ней большевистского влияния совершенно не отвечало интересам японского правительства. Выступить же открыто против ДВР японцы не решались, ибо это вызвало бы немедленное вмешательство США, которые и так явно недружелюбно относились к затянувшемуся хозяйничанью японцев на Дальнем Востоке.

В противовес ДВР – красному буферу – японцы организуют свой, белогвардейский буфер. В начале марта 1921 г. в Порт-Артуре происходит совещание представителей японского и французского штабов с атаманом Семеновым по вопросу об организации нового похода «на Москву». 26 мая японцы организуют во Владивостоке переворот и ставят у власти Меркулова с Семеновым. Первоочередная задача последних: сколотить белую армию и двинуть ее на запад против Народно-революционной армии. Перейдя в наступление в конце ноября, белые при помощи японцев 22 декабря занимают Хабаровск. Но это кульминационный пункт их успехов. Через несколько дней НРА под общим командованием т. Блюхера переходит в контрнаступление.

Непосредственно операциями по возвращению Хабаровска руководили командующий и комиссар амурского фронта тт. Серышев и Постышев.

Миллионы трудящихся с волнением поют слова из «Дальневосточной партизанской»:

"И останутся, как в сказке,Как манящие огни,Штурмовые ночи Спасска,Волочаевские дни".Бои под Волочаевкой и Спасском показали всему миру, на что способны рабочие и крестьяне, борющиеся за свое дело.

Волочаевка – основной барьер белых на подступах к Хабаровску – была превращена ими в настоящую крепость. Замаскированные снегом окопы, проволочные заграждения в отдельных местах до 12 рядов, пулеметные гнезда в закрытых помещениях, выгодные позиции для обстрела наступающих, – все было в пользу белых. По численности войск преимущество тоже было у белых: 3 380 штыков, 1 280 сабель, 15 орудий против 2 400 штыков, 563 сабель и 8 орудий у красных. Наконец не менее серьезное преимущество: белые оборонялись, находясь в хороших квартирных условиях, будучи все тепло одеты, досыта накормленные. И против них должны были наступать полуголодные (питались мерзлой рыбой и хлебом), ночевавшие в 40° морозы под открытом небом, на половину замерзшие бойцы.

Но родина властно требовала, чтобы Волочаевка была взята. 10 февраля на рассвете бросились красные бойцы по глубокому снегу на укрепления врага. Цепь за цепью прорывали голыми руками, собственными телами проволочные заграждения. Прикрывались трупами товарищей, шли по телам погибших друзей, повисали на проволоке, скошенные пулей, но уцелевшие все шли и шли. Почти двое суток продолжался бой. В полдень 12 февраля Волочаевка была взята. Путь к Хабаровску был открыт, и через день он был занят.

Красная армия двигалась к морю, тесня противника, в тылу которого не прекращались ни на один день действия партизан. К началу октября войска подошли к Спасску, опорному пункту такого же значения для белых, что и Волочаевка. И как ранее Волочаевку, так и теперь в двухдневных боях (8–9 октября) наши войска разбили белых и захватили Спасск. Началась агония дальневосточной белогвардейщины.

Неисчислимы и неизмеримы заслуги приамурских, забайкальских партизан в освобождении Дальнего Востока.

Тов. П. П. Постышев (ныне секретарь ЦК КП (б) У), любимейший вождь рабочих и крестьян на Дальнем Востоке, руководивший там партизанской борьбой, в своих воспоминаниях говорит: «Партизанская борьба за власть советов на Дальнем Востоке имела исключительное значение. В партизанские отряды Приамурья ушли почти все рабочие из городов. Рабочие в отрядах являлись основным ядром. Впоследствии партизанское движение охватило всю крестьянскую массу. Этому всеобщему объединению трудящихся в партизанские отряды очень много способствовала не только гнуснейшая расправа белых с трудящимися крестьянами и рабочими, но и опасность захвата страны иностранцами – японцами, американцами, чехами, десанты которых в тот период находились на Дальнем Востоке, поддерживая белых и амуницией, и вооружением, и снабжением, и активным участием в вооруженной борьбе против красных… Партизанские отряды создавались не стихийно. Их борьба не была борьбой самообороны. Партизанские отряды организовывались большевиками. А те отряды, которые возникали без большевиков, потом большевиками оформлялись и безусловно ими политически руководились. Борьба шла под лозунгом „за власть советов“. Партизанская борьба на Дальнем Востоке – не партизанщина в прямом смысле этого слова. Это была организованная борьба, причем организована она была коммунистической партией и проходила под руководством ее представителей».

Это большевистское руководство было главной основой побед организованных партией частей Красной армии и партизанских отрядов не только на Дальнем Востоке, но во всех областях и районах великой, необъятной нашей родины.

Так после разгрома основных вооруженных сил Антанты Красная армия в течение 1921–1922 гг. ликвидировала кулацкие восстания и бандитизм, ликвидировала все налеты из-за рубежа, заставила убраться восвояси последние остатки интервенционистских войск – японские войска на Дальнем Востоке. 25 октября 1922 г. Народно-революционной армией под командованием т. И. П. Уборевича (он еще в августе месяце заменил В. К. Блюхера на посту Главкома НРА) был занят Владивосток – последний оплот империалистов на советской земле.

Героические красные войска"Разгромили атаманов,Разогнали воеводИ на Тихом океанеСвой закончили поход!"«Сброшены в море последние силы белогвардейцев, – говорил в связи с занятием Владивостока Владимир Ильич. – Я думаю, наша Красная армия надолго нас избавила от всякого возможного повторения натиска белогвардейцев на Россию или на какую бы то ни было из республик, прямо или косвенно, тесно или более менее отдаленно с нами связанных» (Ленин, т. XXVII, стр. 317).

Глава восьмая

Уроки Гражданской войны. Как и почему мы победили

§ 1. Из борьбы с мировым империализмом пролетарское государство вышло победителем

В продолжение всех лет гражданской войны пролетарское государство противостояло всему капиталистическому миру. Советская республика в эти годы была страной аграрной, со слабо развитой, в техническом отношении отсталой промышленностью. В период вооруженного нападения мирового империализма народное хозяйство Страны советов подверглось серьезному разрушению. Противниками Советского государства выступали крупнейшие империалистические державы, обладавшие мощной, оборудованной по последнему слову техники промышленностью.

Страна советов к началу гражданской войны не имела почти никакой армии, не имела своих командных кадров для создания новой армии. Ее противники обладали многомиллионными обученными армиями с боевым, проверенным в четырехлетней империалистической войне комсоставом. Красная армия в техническом отношении была очень слаба. «Старая армия, от которой наследовала свое вооружение Красная армия, была самой отсталой армией в Европе. Во время гражданской войны техника Красной армии улучшалась только за счет того вооружения, которое отнималось в бою у белогвардейцев и иностранных интервентов» (Ворошилов). Вооруженные силы интервентов обладали неисчислимыми запасами боевых припасов, новейшей (для того времени) мощной военной техникой – танками, самолетами, химией.

Наша родина находилась в окружении враждебных ей капиталистических государств, подвергаясь невиданной в истории блокаде. В распоряжении ее врагов были все мировые рынки сырья и продовольствия, все пути сообщения и связи.

Рабочий класс России до установления своей диктатуры не имел опыта в управлении государством, – в организации обороны его от классового врага. Буржуазия и помещики в течение столетий из поколения в поколение управляли государством, накопляли опыт военной работы.

«На могиле контрреволюции». Плакат.

И все-таки в борьбе первого в мире государства пролетарской диктатуры с мировым империализмом, в борьбе, в которой у капиталистов были все данные на победу, в этой борьбе победу одержало государство пролетарской диктатуры.

«Казалось, – говорил по этому поводу Ленин в апреле 1920 г., – что дело советской республики безнадежно, что Советская Россия – самая слабая, самая отсталая, самая разоренная страна, не сможет устоять против капиталистов всего мира. Богатейшие державы мира оказывали в этой борьбе русским белогвардейцам помощь, они сотни миллионов рублей выкинули на эту помощь… Естественно казалось, что это безнадежное предприятие, что Россия не устоит против военных держав мира, которые сильнее нас. Но, однако, такое чудо оказалось возможным, и за эти два года Советская Россия чудо это сделала. В войне против всех богатейших держав мира Советская Россия оказалась победительницей» (Ленин, т. XXV, стр. 131–132).

Чудес на свете не бывает. Но то, чего добился рабочий класс нашей родины в союзе со средним крестьянством под руководством большевистской партии, можно было с полным правом называть чудом. И не случайно именно это слово так часто употреблял Владимир Ильич, желая подчеркнуть всемирно-историческое значение итогов вооруженной борьбы нашей социалистической родины со странами империализма.

§ 2. Гражданская война с нашей стороны была продолжением политики социалистической революции

В чем же причины побед, одержанных Страной советов в гражданскую войну? Если попытаться ответить на этот вопрос в нескольких словах, то ответ будет таков: основная причина наших побед заключалась в том, что гражданская война с нашей стороны, как не раз отмечал Ленин, была продолжением политики социалистической революции.

В известной своей работе «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» т. Сталин, говоря о внешней и внутренней обстановке Октябрьской революции, указывает на те обстоятельства, которые облегчили победу социалистической революции в России в 1917 г.

"Три обстоятельства внешнего порядка, – говорит т. Сталин, – определили ту сравнительную легкость, с какой удалось пролетарской революции в России разбить цепи империализма и свергнуть таким образом власть буржуазии.

Во-первых, то обстоятельство, что Октябрьская революция началась в период отчаянной борьбы двух основных империалистических групп, англо-французской и австро-германской, когда эти группы, будучи заняты смертельной борьбой между собой, не имели ни времени, ни средств уделить серьезное внимание борьбе с Октябрьской революцией. Это обстоятельство имело громадное значение для Октябрьской революции, ибо оно дало ей возможность использовать жестокие столкновения внутри империализма для укрепления и организации своих сил.

Во-вторых, то обстоятельство, что Октябрьская революция началась в ходе империалистической войны, когда измученные войной и жаждавшие мира трудящиеся массы самой логикой вещей были подведены к пролетарской революции как единственному выходу из войны. Это обстоятельство имело серьезнейшее значение для Октябрьской революции, ибо оно дало ей мощное орудие мира, облегчило ей возможность соединения советского переворота с окончанием ненавистной войны и создало ей ввиду этого массовое сочувствие как на Западе, среди рабочих, так и на Востоке, среди угнетенных народов.

В-третьих, наличие мощного рабочего движения в Европе и факт назревания революционного кризиса на Западе и Востоке, созданного продолжительной империалистической войной. Это обстоятельство имело для революции в России неоценимое значение, ибо оно обеспечило ей верных союзников вне России в ее борьбе с мировым империализмом.

Но кроме обстоятельств внешнего порядка Октябрьская революция имела еще целый ряд внутренних благоприятных условий, облегчивших ей победу.

Главными из этих условий нужно считать следующие:

Во-первых, Октябрьская революция имела за собой активнейшую поддержку громадного большинства рабочего класса России.

Во-вторых, она имела несомненную поддержку крестьянской бедноты и большинства солдат, жаждавших мира и земли.

В-третьих, она имела во главе, в качестве руководящей силы, такую испытанную партию, как партия большевиков, сильную не только своим опытом и годами выработанной дисциплиной, но и огромными связями с трудящимися массами.

В-четвертых, Октябрьская революция имела перед собой таких сравнительно легко преодолимых врагов, как более или менее слабую русскую буржуазию, окончательно деморализованный крестьянскими «бунтами» класс помещиков и совершенно обанкротившиеся в ходе войны соглашательские партии (партии меньшевиков и эсеров).

В-пятых, она имела в своем распоряжении огромные пространства молодого государства, где могла свободно маневрировать, отступать, когда этого требовала обстановка, передохнуть, собраться с силами и пр.

В-шестых, Октябрьская революция могла рассчитывать в своей борьбе с контрреволюцией на наличие достаточного количества продовольственных, топливных и сырьевых ресурсов внутри страны.