полная версия

полная версияИстория Гражданской войны

Эти указания т. Сталина были учтены далеко не всеми военными работниками, что привело к ряду ошибок. Между тем польские социал-предатели (пепеэсовцы) развернули бешеную агитацию против большевиков в связи с продвижением Красной армии. Они широко использовали то обстоятельство, что Красной армии приходилось действовать в крестьянских районах, в которых влияние коммунистов было очень незначительно. Благоприятствовало полякам и то, что наши части, как указывал на Всероссийской партконференции в сентябре 1920 г. Ленин, не сумели добраться до важнейших промышленных районов Польши – Домбровского, Лодзинского и других, где Красная армия могла рассчитывать на активную поддержку пролетариата.

Используя исторически сложившуюся вражду к русским помещикам, чиновникам и военным, которую породила среди поляков колонизаторская великодержавническая политика царизма, пепеэсовцы сумели внушить польским трудящимся массам, что Красная армия якобы является орудием такой же великодержавнической политики. Они сумели добиться значительного национального подъема в стране. В наиболее серьезный период в польскую армию влилось около 100 тыс. добровольцев, большинство которых было использовано для борьбы с революционным движением в тылу.

Антанта оказывала Польше огромную материальную помощь. Вместе с тем она послала в Польшу своих лучших военных специалистов, руководивших разработкой плана польского контрудара против Красной армии. О величине помощи, оказанной Польше странами Антанты, преимущественно Францией, можно судить по следующим данным. По отчету английского военного министерства Польша с 11 ноября 1918 г. до начала войны 1920 г. получила от одной только Франции: 185000 винтовок, 4820 станковых и ручных пулеметов, 120 танков, 288 орудий, 135 самолетов и т. п. За время самой войны Польша получила согласно данным из французского источника: 327000 винтовок, 2800 пулеметов, 1494 орудия, 518 млн. патронов и т. п. Эти данные подтверждают, что без помощи Антанты Польша не в состоянии была бы воевать.

§ 12. Под Львовом и Варшавой

В начале августа I Конная армия по указаниям главного командования приблизилась к крупнейшему городу Западной Украины – к Львову. Армии западного фронта подошли к столице Польши – Варшаве. Развернулась борьба за эти два крупнейших города Польши. В этой борьбе красные войска, как во все годы гражданской войны, проявили исключительную храбрость. Командиры и комиссары наших частей дали незабываемые образцы личного героизма и умелого руководства боем.

Вот один из многих примеров, рассказанный т. Путна, командиром 27-й дивизии, дравшейся под самой Варшавой: «По шоссе на Радзимин для прокладывания путей своей пехоте поляки двинули шесть бронемашин на кегрессном ходу. Командир нашего батальона не был уверен, что батальон удержится, и, чтобы подчеркнуть массе бойцов, что он отсюда никуда не пойдет, что он здесь устраивается надолго, он на виду у вражеских броневиков стал раздувать и развешивать на колышках портянки для сушки. Этот пример дал великолепный эффект. Батальон не дрогнул, видя бессилие вражеской техники помешать кропотливому делу комбата – сушке портянок. Батальон отразил польскую пехоту, а броневики, поторчав некоторое время без поддержки своей пехоты, ушли».

Ушедшая далеко вперед от своих тылов Красная армия не могла регулярно получать боеприпасы. Сплошь и рядом красноармейцы, не имея патронов и снарядов, одними штыками отражали удары противника и сбивали его с занимавшихся им позиций.

В середине августа Конная армия, преодолев огромнейшие трудности (конноармейцам, привыкшим действовать в открытом поле, в конном строю, в польско-советскую войну пришлось воевать в совершенно непривычной для них обстановке: проходить через многочисленные болота, леса, переправляться через реки, выбивать противника из окопов, прорываться через несколько рядов проволочных заграждений, сплошь и рядом беря укрепления, построенные еще в мировую войну), подошла вплотную ко Львову. За два с половиной месяца непрерывных боев Конная армия понесла огромные потери. Среди погибших были тт. Перельсон – начпоарм, Федор Михайлович Литунов – начдив 4-й, т. Дундич – красный Дундич, – этот лев с сердцем милого ребенка, как назвал его т. Ворошилов, и многие другие. Несмотря на эти потери, боевой дух конноармейцев не понижался. Конноармейцы рвались в бой.

И в то самое время, когда I Конная начала атаку Львова, взятие которого (а оно, судя по всем данным, было обеспечено) безусловно сыграло бы огромное значение для исхода советско-польской войны, армии западного фронта на своем левом фланге получили удар от белополяков и должны были отступить. I Конная армия, ввязавшаяся в бои за Львов, не могла непосредственно помочь западному фронту, но, взяв Львов, она оказала бы западному фронту гораздо большую помощь, ибо это повлекло бы за собой переброску под Львов крупных польских сил. Несмотря на это, Троцкий категорически потребовал отхода I Конной от Львова и сосредоточения ее в районе Люблина для удара по тылам польских армий, наступавших во фланг войскам западного фронта.

РВС I Конной отчетливо видел, что и по времени, и по расстоянию, и по состоянию конского состава Конная армия, связанная к тому же боями с очень сильным противником, не сможет осуществить директивы центра. По всем этим соображениям РВС I Конной был против ее переброски.

Тов. Ворошилов в своей телеграмме (от 21 августа 1920 г.) главному командованию подчеркивал, что «снятие Конармии с львовского фронта в момент, когда армия подошла вплотную к городу, приковав к себе до семи дивизий противника, является крупнейшей ошибкой». Он указывал, что, «продолжая бой за овладение Львовом, мы не только служили бы магнитом для противника, но в то же время самой серьезной угрозой тылу его ударной группы, которой мы всегда могли бы через Люблин нанести сокрушительный удар. Кроме того, оперируя на Львов, мы совершенно освобождали XIV армию, которая могла бы в значительной своей части стать резервом республики».

Как показали последующие события, т. Ворошилов был целиком и полностью прав. Но поскольку приказ был дан, командование I Конной должно было его выполнять.

Подчиняясь приказу, I Конная, с трудом оторвавшись от Львова, двинулась на северо-запад, но уже на полпути – у Замостья – она столкнулась с многочисленными польскими войсками, которые окружили ее. Вырваться из этого окружения она могла только на восток, что и сделала. Таким образом вследствие глубоко ошибочной директивы Троцкого I Конная вынуждена была отказаться от захвата Львова, не имея в то же время возможности оказать помощь армиям западного фронта.

А здесь во второй половине августа обессиленные, лишенные связи, не имевшие патронов и снарядов красные дивизии самоотверженно прорывались из вражеского окружения назад, на восток, навстречу подходившим пополнениям. Получив пополнения и перегруппировавшись, красные армии закрепились на новых позициях и с новыми силами встретили врага.

Несмотря на успех белополяков в боях второй половины августа и в сентябре, положение Польши оставалось очень тяжелым. Вот почему, несмотря на противодействие Антанты, Польша вынуждена была согласиться на предложение советского правительства заключить мир, причем на условиях гораздо менее выгодных для нее, чем те, которые мы предлагали ей до начала войны.

§ 13. Международное значение продвижения Красной армии на запад

Наступление Красной армии на запад имело огромное международное значение. Взятие Варшавы было бы ударом по буржуазии всего мира. Это отлично понимали и сама буржуазия и рабочие Европы. Буржуазия всячески помогала панской Польше, рабочий класс – Советской России. У буржуазии не хватило сил, для того чтобы помочь Польше раздавить республику труда. В этом ей помешал рабочий класс. Но буржуазия оказалась все же настолько сильной, чтобы при поддержке социал-предателей не допустить пролетарской революции в Польше. Она сумела все же спасти империалистическую Польшу от разгрома и капиталистические страны Европы – от революции.

Рабочий класс Италии, Германии и других стран не сумел захватить власть в свои руки потому, что революционное движение в этих странах не было еще достаточно организовано и не имело во главе сплоченной коммунистической партии. Но, несмотря на это, рабочий класс Европы сумел помочь советским республикам выйти победоносно из войны с панской Польшей.

Штаб мировой революции – Коммунистический интернационал – руководил движением международного пролетариата в помощь советскому государству. II конгресс Коминтерна в специальном воззвании к рабочим и крестьянам всего мира призвал их препятствовать своим империалистическим правительствам – в первую очередь правительствам Франции, Англии, Соединенных штатов Америки и Италии – помогать в какой бы то ни было форме панской Польше. Конгресс в частности призывал следить за тем, чтобы ни морским путем, ни по суше не отправлялись боевые припасы для Польши. Призыв Коминтерна нашел мощный отклик среди пролетариев Европы.

Когда Красная армия подходила к Варшаве, английские империалисты собирались выступить против Советской России. Они готовились двинуть к советским берегам свой флот. Английские рабочие единодушно выступили против своей буржуазии с требованием: «Руки прочь от Советской России!» и создали советы действия для руководства движением в защиту нашей родины. И английской буржуазии пришлось отказаться от своего плана. Когда французские империалисты стали в огромном количестве отправлять военные припасы для польской армии, рабочий класс стал срывать эти перевозки. Грузчики, матросы и железнодорожники отказывались грузить и перевозить снаряды и оружие, предназначенные для уничтожения их подлинного отечества – первого в мире пролетарского государства. В конце июля 1920 г. в Италии была объявлена всеобщая забастовка железнодорожников с целью помешать отправке военных материалов в Польшу. 13 августа международный конгресс моряков постановил всячески препятствовать перевозке военного снаряжения в Польшу. Такое же постановление принял 17 августа международный союз транспортных рабочих.

Портовые рабочие в Данциге отказались разгружать голландский пароход «Тритон», пришедший с военным грузом для Польши. Польские власти пытались соблазнить портовых рабочих всякими материальными благами, обещая выдать 10 тыс. марок в пользу бедных и десятки вагонов американской пшеничной муки, обещая небывало высокую плату (150 марок и 6 кило муки в день). Но героические данцигские грузчики не захотели предать классовых интересов международного пролетариата за чечевичную похлебку. Тогда у польских властей возник план привезти польских рабочих, но данцигские портовые рабочие заявили, что в таком случае они приостановят всю работу в порту. Точно так же сорвался план привлечения к выгрузке снаряжения находившихся в Польше белогвардейцев. Английское командование решилось на крайнюю меру и откомандировало на выгрузку английских солдат, но часть последних отказалась от этой предательской работы. Английское командование распорядилось арестовать ослушавшихся приказа солдат, но рабочие бросились на выручку арестованных. Возмущенные данцигские пролетарии останавливали на улицах польских офицеров (но не солдат), ворвались в канцелярию польского представительства, арестовали на вокзале польского коменданта, вытащили из вагонов польских офицеров, направлявшихся в Варшаву. Англичане стреляли в рабочих, но рабочие все же победили: пароход «Тритон» так и ушел неразгруженным.

27 июля магдебургские рабочие (в Германии) задержали поезд с солдатами и военным снаряжением, направлявшийся в Польшу. На железнодорожной станции в Карлсруэ (Германия) рабочие задержали отправление нескольких составов поездов с обмундированием и самолетами для Польши. Чехо-словацкие железнодорожники, руководимые коммунистами, загоняли в тупики и пускали под откос вагоны с военным снаряжением.

Помощь международного пролетариата имела огромное значение для побед Красной армии. В то же время победы Красной армии способствовали развитию революционного движения в Европе. Широкое революционное движение в Италии в сентябре 1920 г., когда рабочий класс стал захватывать фабрики, заводы, имения и провозгласил советскую власть в ряде городов, всеобщие забастовки в Румынии, в Испании были отзвуком победоносного продвижения Красной армии на запад.

§ 14. Основные законы наступления и причины неудачи под Варшавой

Под Варшавой наши войска потерпели неудачу. Причинами этого были прежде всего ошибки чисто военного порядка. Как не раз указывали и Ленин (см. например замечательную его статью «Очередные задачи советской власти», написанную еще в 1918 г., – т. XXII, стр. 444) и Сталин, наступление имеет свои определенные законы, без соблюдения которых оно не может быть успешным.

Вот как характеризует т. Сталин основные законы наступления и причины нашей неудачи под Варшавой: "Наступление без закрепления завоеванных позиций есть наступление, обреченное на провал. Когда может быть наступление успешным, скажем, в области военного дела? Когда люди не ограничиваются огульным продвижением вперед, а стараются вместе с тем закрепить захваченные позиции, перегруппировать свои силы сообразно с изменившейся обстановкой, подтянуть тылы, подвести резервы. Для чего все это нужно? Для того, чтобы гарантировать себя от неожиданностей, ликвидировать отдельные прорывы, от которых не гарантировано ни одно наступление, и подготовить, таким образом, полную ликвидацию врага". И далее он подчеркивает: «Ошибка польских войск в 1920 г., если взять только военную сторону дела, состоит в том, что они пренебрегли этим правилом. Этим между прочим и объясняется, что, докатившись огулом до Киева, они вынуждены были потом также огулом откатиться до Варшавы. Ошибка советских войск в 1920 г., если взять опять-таки только военную сторону дела, состояла в том, что они повторили ошибку поляков при своем наступлении на Варшаву» (Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 479).

Войска западного фронта имели полную возможность закрепиться на каком-нибудь естественном рубеже, например на реке Западный Буг, подвести резервы (тогда в пути насчитывалось около 60 тыс. бойцов), подтянуть тылы, перегруппировать силы, в частности IV армию и 3-й конный корпус, оторвавшиеся от остальных армии в своем движении вперед, но они не сделали этого. "Огульное продвижение" – вот в чем заключалась военная ошибка советских войск при их наступлении на Варшаву.

Помимо этого во время польско-советской войны польскими коммунистами и временным революционным правительством (комитетом) Польши – польским ревкомом – были допущены и некоторые политические ошибки.

Польские помещики и капиталисты и их «социалистические» прислужники внушали польским трудящимся, что Красная армия воюет за присоединение Польши к России. Трудящиеся Польши не знали о том, что еще до начала войны советское правительство во всеуслышание объявило, что оно признает самостоятельность польского государства.

Так как в польской компартии имела место недооценка значения национального вопроса для пролетарской революции, то и пропаганда ленинского лозунга о самоопределении народов и разъяснение неоднократных заявлений советского правительства о сохранении за Польшей полной самостоятельности, несмотря на требования Ленина, не были как следует организованы. В то же время польская буржуазия и социал-предатели на всех перекрестках кричали, что польская армия воюет за независимость Польши. Польское буржуазное правительство, чтобы привлечь на свою сторону трудящихся крестьян, учитывая опыт господства Колчака и Деникина, издало закон, обещавший крестьянам землю. Конечно никакой земли крестьяне – кроме кулаков – не получили. Польский ревком, вместо того чтобы разоблачить этот закон, вместо того чтобы противопоставить ему немедленный раздел помещичьей земли между беднейшим и средним крестьянством, взял линию на создание совхозов. В результате крестьяне реальной помощи от красных не получили.

Поэтому на занятой нашими войсками территории Польши одни только батраки, перешедшие в совхозы, сочувственно встречали Красную армию. Вся же остальная масса крестьянства относилась к Красной армии в лучшем случае выжидательно.

Вследствие этих ошибок коммунистическая партия Польши не смогла отвоевать у буржуазии и социал-предателей не только крестьянство, но даже большинство рабочих. Только меньшая часть рабочих шла за коммунистами.

Покойный Дзержинский – один из крупнейших деятелей пашей партии и польской компартии, член польского ревкома, по окончании войны указывал, что в 1920 г. «наши польские товарищи коммунисты не усвоили, что одним из главных элементов, двигающих революцию, является понимание и удовлетворение интересов крестьянства. Перед нашими польскими товарищами не вставал вопрос о необходимости передачи крестьянству имеющихся в Польше хорошо оборудованных поместий. Они думали, что этими поместьями должны овладеть живущие в них батраки и рабочие».

«Нашей ошибкой было отрицать независимость Польши, в чем всегда упрекал нас Ленин. Мы полагали, что между капитализмом и социализмом не будет переходного периода. Мы не понимали, что при диктатуре пролетариата все еще будут классы и рабочее государство будет существовать, опираясь на союз с крестьянством. Отрицая независимость вообще, мы не понимали этого и проиграли борьбу за советскую Польшу».

Все эти ошибки были результатом недостаточной еще большевизации польской компартии, которая вообще только организовалась как самостоятельная партия к концу 1918 г.

И все же, несмотря на поражение наших войск под Варшавой, наша родина из войны с панской Польшей вышла победительницей, полностью добившись осуществления всех тех задач, за которые она боролась.

Красная армия под рукородством партии Ленина отстояла Страну советов – отечество трудящихся всех стран, этот становой хребет развивающейся всемирной социалистической революции – от покушения мирового империализма; трудящиеся советского государства добились мира, получили возможность развернуть строительство социалистического хозяйства. Самый мирный договор с Польшей был подписан на условиях, в конечном счете менее выгодных для Польши, чем те условия, какие предлагались ей до начала войны. Польские империалисты были вынуждены освободить значительную часть Белоруссии со столицей ее – Минском и рядом других городов. Вот почему Владимир Ильич всегда подчеркивал, что война окончилась в нашу пользу, что Советская республика оказалась победительницей.

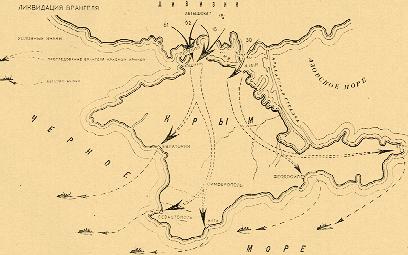

§ 15. Разгром Врангеля, провал похода Антанты

После заключения перемирия на западном фронте Красная армия получила возможность сосредоточить свои силы на разгроме белогвардейского последыша – барона Врангеля.

После первых июльских успехов своей армии Врангель наметил план дальнейшего наступления. Когда со второй половины августа польские армии стали теснить Красную армию по всему западному фронту, в том числе и на украинском его участке, Врангель стал готовить наступление в западном направлении, чтобы соединиться с правым флангом польской армии. Одновременно при поддержке Франции, официально признавшей 12 августа врангелевское правительство, и с согласия Польши Врангель начал на польской территории формирование своей третьей армии.

С середины сентября Врангель начал подготовку операции по овладению Правобережьем Украины. К этому времени армия его выросла до 23 тыс. штыков, 11 тыс. сабель и 300 орудий. К 21 сентября из красных армий на врангелевском фронте был создан самостоятельный– южный фронт под командованием переброшенного сюда с туркестанского фронта т. Фрунзе (член РВС фронта С. И. Гусев). Первый же приказ т. Фрунзе по войскам фронта гласил: «…Врангель должен быть разгромлен, и это сделают армии южного фронта».

Армия и страна напрягают все усилия, чтобы ликвидировать белогвардейцев до наступления зимы. Красные армии южного фронта насчитывали такое же примерно количество сабель и орудий, как и Врангель, но пехоты у нас было вдвое больше. Поэтому, когда 7 октября белые войска ударили на Синельниково, а затем на Каховку, то после недолгих успехов Врангеля одна из его основных частей – конный корпус – была разбита и потеряла все свои орудия и бронемашины. Остальные войска Врангеля вынуждены были также поспешно отступить. О дальнейшем продвижении на Украину для соединения с формировавшимися в Польше белогвардейскими частями Врангелю не приходилось уже и думать. Он принужден был перейти к обороне на подступах к Крыму.

Во второй половине октября южный фронт в связи с перемирием на польско-советском фронте получил крупные пополнения и по количеству бойцов увеличился почти вдвое. С польского фронта на врангелевский была переброшена и I Конная армия. Тов. Фрунзе решил использовать имеющееся преимущество в силах, чтобы окончательно разгромить врангелевскую армию, не дав ей укрыться в Крыму. План т. Фрунзе предполагал одновременное наступление всех красных армий южного фронта, с тем чтобы, окружив армию Врангеля, отрезать ее от перешейков и уничтожить. Удар по тылам белых и преграждение им отступления в Крым были возложены на I Конную армию.

I Конная армия успешно выполнила свою задачу и вышла в тыл белых, но остальные армии южного фронта не сумели сковать белые войска, чтобы затем совместно с I Конной окружить и окончательно уничтожить их. Врангель воспользовался недостаточной активностью красных войск и, оторвавшись от них, устремился к крымским перешейкам и в свою очередь обрушился всеми своими силами на тылы I Конной. Бойцам I Конной пришлось принять на себя ожесточенные удары врангелевцев.

В боях с белыми едва не погиб т. Ворошилов. На ст. Отрада, где расположился Реввоенсовет армии, налетела на рассвете конница белых. Тов. Буденный чистил в это время свой револьвер, а т. Ворошилов пришивал пуговицы к своей тужурке. «Вдруг, – рассказывает один из ближайших сподвижников Климента Ефремовича, – на улице раздались беспорядочные выстрелы обозников. Выскочившие ординарцы сообщили, что деревня находится в руках белых. Тт. Ворошилов и Буденный быстро вскочили на поданных лошадей и пытались унять поднявшуюся в обозах панику. Тов. Буденный с ординарцем поехали по задворкам деревни к эскадрону РВС, чтобы ударить с ним на противника. На улицах уже распоряжались белогвардейцы, хватая за шиворот обозников. Тов. Ворошилов проскакал несколько вперед по улице и, увидев вдали конницу, решил, что это эскадрон РВС. Разгорячившаяся лошадь несла его на эскадрон противника, с визгом гонявшийся за рассыпавшимися но улице красноармейцами. Руки Климента Ефремовича были одеты в толстые перчатки. Прямо на него понесся какой-то текинец. Климент Ефремович выстрелил в пего, но промахнулся. Пущенная текинцем пика запуталась в бурке. Это и спасло Климента Ефремовича. Текинец проскакал мимо и был убит ординарцем Климента Ефремовича. В это время но вражескому эскадрону ударил наш эскадрон. Через полчаса от противника в Отраде не осталось и следа».

В итоге боев, длившихся с 28 октября по 2 ноября, от врангелевской армии не осталось и следа во всей северной Таврии. В несколько дней Врангель лишился всего того, что он сумел захватить в продолжение полугода. Около 20 тыс. солдат, около 100 орудий, значительное количество бронемашин, бронепоездов, пулеметов, боеприпасов, вагонов, паровозов, продовольствия – все это было забрано Красной армией. Только лучшие части армии Врангеля смогли прорваться в Крым и укрыться там за воздвигнутыми на Перекопском и Чонгарском перешейках укреплениями. Укрепления эти были защищены несколькими рядами окопов и проволочных заграждений, рвами, валами, железобетоном, пулеметами и артиллерией. Они считались неприступными, и за ними белогвардейцы надеялись отсидеться так же, как зимой 1919/20 г.

Важнейшей задачей Красной армии было полностью уничтожить Врангеля и освободить Крым до наступления сильных морозов. Для прорыва в Крым перед Красной армией было три пути – Перекопский перешеек (шириной до 8 км), Чонгарский перешеек и Арабатская стрелка, окаймляющая западную часть Азовского моря. Наибольшую возможность для маневрирования представлял Перекоп. Именно сюда был нацелен главный удар командования южным фронтом. Но так как подступы и к Перекопу и к Чонгару были белыми сильно укреплены, т. Фрунзе для обеспечения удара наметил переброску части войск по Арабатской стрелке на юг с последующим ударом на Крымский полуостров во фланг и тыл белым. Как раз в этом районе у противника были малочисленные части. При содействии нашей довольно мощной азовской флотилии, стоявшей в Таганроге, намеченный командованием на 7–8 ноября маневр этот был бы сравнительно легко осуществлен. Но ударившие в эти дни сильные морозы сковали наш флот в Таганрогской бухте. В то же время действовавшая в южной части Азовского моря флотилия белых сохранила полную возможность маневрировать, что позволяло ей подходить к Арабатской стрелке и расстреливать все двигавшиеся по ней красные части. Поэтому от обходного движения пришлось отказаться. Осталась одна возможность – прямой атаки на Перекоп и Чонгар. Такое решение и принял М. В. Фрунзе.