полная версия

полная версияМартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность

После небольшого перерыва, во время которого происходили совещания о том, следует ли дать Лютеру возможность защищать свое учение, официал Трирского архиепископа сделал ему от имени императора строгое замечание насчет неприличия его речи и потребовал ясного категорического ответа на предложенный раньше вопрос. Вступать с ним в состязания и доказывать ошибочность его мнений нет никакой надобности, так как он давно уже осужден Констанцским собором. Если же он откажется от своей ереси, то насчет других пунктов с ним можно будет потолковать.

На это Лютер отвечал: “От меня хотят прямого, ясного и категорического ответа. Хорошо, я отвечу вам прямо, без всяких изворотов. Я не могу подчинить своей веры ни папе, ни соборам, ибо ясно как день, что они часто впадали в заблуждения и даже противоречия с самими собою. Поэтому, если меня не убедят свидетельствами из Св. Писания или очевидными доводами разума, если меня не убедят теми самыми текстами, которые я привел, и если таким образом мою совесть не свяжут словом Божиим, то я не могу и не хочу отказываться ни от чего, ибо не подобает христианину поступать против совести. Я весь тут перед вами. Я не могу иначе. Бог да поможет мне. Аминь”.

Речь Лютера, которую он произнес на латинском языке, а потом повторил по-немецки, произвела на присутствующих совершенно различное впечатление. Испанцы не могли понять, как мог такой незначительный человек, обнаруживший в своей речи так мало учености, произвести в Германии столь сильный соблазн, а Карл, как передают, заметил даже вслух: “Меня-то, по крайней мере, этот монах не сделает еретиком”. Но немецкие князья, Фридрих Мудрый, Эрих Брауншвейгский и Филипп Гессенский, не таясь, гордились своим мужественным соотечественником.

Дело, однако, на этом не кончилось. Большинство имперских чинов, желавших церковной реформы, не могло мириться с безусловным осуждением человека, который являлся таким красноречивым и мощным выразителем всеобщих стремлений, и готово было взять его под свое покровительство с одним лишь условием, – чтобы он отказался от тех положений, которые, противоречили постановлениям Констанцского собора и, таким образом, неминуемо вели к расколу в церкви. С этой целью назначена была даже комиссия из высших светских и духовных лиц, под председательством одного из курфюрстов, архиепископа Трирского, с целью склонить Лютера к уступкам. Но и эта попытка осталась без результатов. Лютер был прежде всего религиозным реформатором, и, как ни близка была его сердцу национальная оппозиция папству, никакая перспектива внешних церковных реформ не могла побудить его к уступкам в том, что касалось вечного спасения людей. Видя, что срок, предоставленный ему охранной грамотой, истекает, он попросил позволения вернуться в Виттенберг.

Вскоре после этого разъехались и князья, расположенные к реформатору, и тогда только 25 мая император решился представить оставшимся чинам декрет об опале Лютера, написанный папским нунцием и помеченный задним числом (8 мая) – с очевидной целью убедить народ, будто постановление это составлено по единодушному приговору курфюрстов и чинов.

Благодаря Вормскому эдикту папская булла получала, наконец, силу и значение. Лютер, как осужденный церковью еретик, подвергался опале вместе со своими последователями, друзьями и покровителями. Всякий верный подданный императора и добрый католик обязан был схватить его и передать в руки властей; сочинения же его обрекались сожжению.

Но Фридрих Мудрый, уезжая из Вормса, решил уже не покидать Лютера на произвол врагов. По условленному заранее плану последний на обратном пути из Вормса подвергся в одном лесу нападению неизвестных вооруженных людей и, разлученный со своими спутниками, не посвященными в тайну, был отвезен в уединенный замок Вартбург.

Биографы-протестанты не могут найти достаточно восторженных выражений, чтобы прославлять мужество Лютера, отправившегося на Вормский сейм, несмотря на угрожавшую ему опасность. Вряд ли, однако, последняя была так велика, как ее представляют. Не говоря уже об охранной грамоте императора (всеобщее осуждение, вызванное вероломством Сигизмунда по отношению к Гусу, служило гарантией, что подобный поступок не повторится еще раз), Лютер не мог не знать, что найдет в Вормсе могущественных заступников. Уже одни упорные старания папских легатов отговорить императора от приглашения на сейм опасного монаха должны были убедить последнего, что его не только не хотели завлечь в западню, но даже боятся его появления. И действительно, малейшая попытка посягнуть на свободу народного героя могла привести тогда к серьезным беспорядкам. Дворяне, собравшиеся в Вормсе, все время составляли при нем добровольную стражу. К нему на квартиру приходили рыцари и князья и громко выражали свое сочувствие. Когда стало известно в народе, что Лютер на сейме соглашался отречься, если ему докажут его заблуждение, но никто не хотел опровергать его – что было принято за доказательство бессилия, – общее волнение достигло крайних пределов. Папские легаты боялись показываться в народе. Ночью к воротам ратуши было прибито объявление о заговоре 400 рыцарей против архиепископа Майнцского и о готовящемся восстании крестьян.

Тем не менее, хотя Лютер, отправляясь в Вормс, и не шел на явную мученическую смерть, момент этот по справедливости считается самым блестящим в жизни реформатора. И действительно, трудно представить себе зрелище более величавое и захватывающее, чем то, какое представляла зала заседаний Вормского сейма в достопамятный день 18 апреля 1521 года: с одной стороны, эта блестящая толпа светских и духовных государей с императором Карлом во главе, встревоженная голосом ничтожного монаха и желающая заглушить его во что бы то ни стало, с другой – этот самый ничтожный монах, одинокий во всей толпе, но сильный своей верой, громко и бесстрашно объявляющий всем, что в жизни человеческой есть сторона, в которую не может вмешиваться никакая посторонняя сила. Лютер в Вормсе – не основатель новой церкви; он еще не замкнул своего учения в известные неподвижные рамки, не воздвиг на месте поверженного кумира – церковной традиции – нового кумира в виде буквы Писания, отступление от которой грозит вечным осуждением слишком пытливым умам. Лютер в то время – лишь представитель самого чистого индивидуализма, и его речь, обращенная к представителям нации, является не только смелым вызовом Риму, как принято говорить, но торжественным провозглашением неведомого до сих пор принципа свободы совести, свободы мысли.

Мартин Лютер, 38 лет, в одежде августинского монаха. По гравюре Л. Кранаха, 1521 г.

Глава V. Лютер и социальная революция

Итак, последнее решительное слово в деле Лютера было сказано. Папа и император одинаково осудили его. От этого признанного еретика, объявленного вне закона, всякий благомыслящий немец, конечно, не замедлит отвернуться с отвращением. К тому же виновник недавней смуты исчез, и никто не знал, что с ним случилось. Одни говорили, что он захвачен врагами и убит, другие – что он бежал в Богемию; во всяком случае, Лютер, видимо, навсегда сошел со сцены, а с помощью Вормского эдикта нетрудно будет справиться и с его помощниками и принудить их к молчанию.

Так ликовали приверженцы Рима. В таком убеждении оставил император Германию, отправляясь преследовать свои сложные политические планы.

Но расчеты хитроумных политиков не оправдались. Дело Лютера давно уже перестало быть его личным делом: оно сделалось достоянием всего народа, который в отсутствие первоначального вождя выдвинул из своей среды новых деятелей, новых вождей. Эти люди продолжают борьбу с Римом и притом ведут ее часто совсем иными средствами и в ином направлении, чем допускал сам реформатор.

В биографии Лютера время, проведенное им в Вартбурге, является некоторым образом романтическим эпизодом. Прямо с театра борьбы, из водоворота страстей и интриг он был вдруг, точно волшебством, перенесен в тихое уединение Тюрингенского замка, куда, казалось, совсем не доходили вести из внешнего мира. За исключением Спалатина и немногих советников курфюрста, никто не знал о его местопребывании – даже Меланхтон. Что же касается самого курфюрста, то он и не хотел знать, где именно содержится реформатор, чтобы не быть вынужденным лгать в случае расспросов.

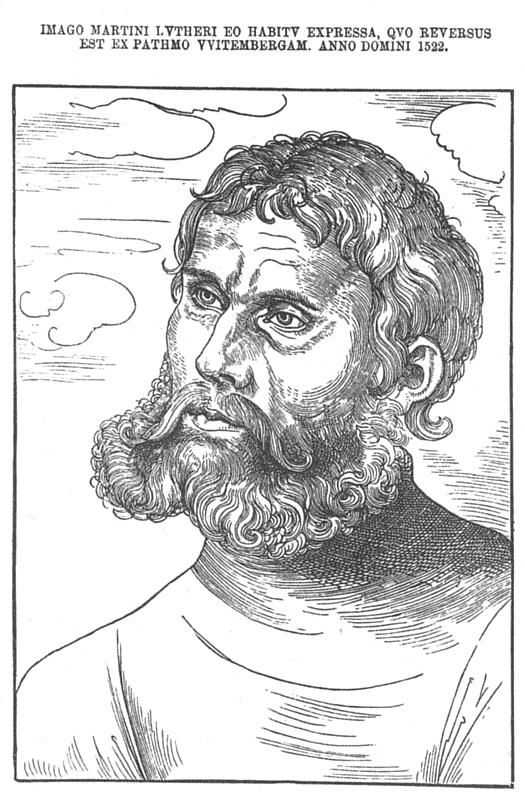

Целых полтора года провел Лютер в вартбургском уединении. Чтобы лучше сохранить тайну, он сбросил монашеское одеяние, отпустил бороду и волосы на голове и одевался рыцарем. В замке его называли “юнкером Георгом” и считали пленником; к нему был приставлен паж для услуг и вообще обращались с ним самым предупредительным образом. Раза два или три он принимал даже участие в охоте; но мысли его были далеки от этой рыцарской забавы. Можно было ожидать, что невольный отдых после тяжелых трудов, тревог и волнений последнего времени будет отчасти приятен человеку, так неохотно расстававшемуся с монастырской кельей и против воли вовлеченному в борьбу. Но этого не было. Лютер не мог теперь жить без борьбы. Он называет Вартбург “своим Патмосом, своей пустыней” и горько жалуется на вынужденное бездействие в то время, как друзья его подвергаются больше прежнего опасностям борьбы. Даже на физическом состоянии Лютера перемена в образе жизни отразилась вначале весьма неблагоприятно. Обильный стол в замке после скудного монастырского питания оказался вредным для здоровья реформатора, а под влиянием физического расстройства и угнетенного душевного состояния он стал подвергаться галлюцинациям, вроде видений дьявола, смущавшего его религиозными сомнениями и греховными искушениями. Известно предание о чернильнице, брошенной Лютером в дьявола во время одного из таких искушений. И поныне еще любознательным путешественникам показывают на стене одной из вартбургских комнат чернильное пятно, оставленное будто бы употребленной таким оригинальным образом чернильницей. Впрочем, подобное же пятно и с такими же пояснениями показывают и в Кобургском замке, и так как в сочинениях самого Лютера нигде не упоминается об этом случае, то его, видимо, следует отнести к области позднейших преданий. От самого реформатора мы узнаем лишь о том, как дьявол показывался ему в образе свиньи или блуждающих огней, как он грыз приготовленные для Лютера орехи и бросал скорлупу в постель его или с шумом и треском скатывал ведра вниз по ступеням лестницы. По-видимому, злой дух, тревоживший Лютера, не любил показываться в особенно зловещем или наводящем ужас образе; гораздо страшнее были те черные мысли и сомнения, которые он нашептывал ему под покровом уединения.

Впрочем, против всех искушений и сомнений, по временам закрадывавшихся в его душу и приписываемых им козням демонических сил, Лютер имел превосходное, всегда действительное средство – труд. Лишенный возможности лично участвовать в борьбе, он хочет по крайней мере пером работать на пользу близкого его сердцу дела. Он снова принимается за труды, прерванные поездкой в Вормс, и скоро весь свет узнает, что Лютер жив и, вопреки всем буллам и эдиктам, не думает отказываться от своих реформаторских планов. Одно за другим появляются его новые сочинения – тут и трактат об исповеди, и толкования к псалмам, и собрание проповедей, и полемические брошюры.

“Изображение Мартина Лютера в том виде, в каком он возвратился из Патмоса в Виттенберг, в год от Р. Х. 1522”. С гравюры Л. Кранаха

Здесь же, в Вартбурге, “юнкер Георг” принялся за труд, который должен был сделаться самым значительным из всех его трудов: он начал переводить Библию для немецкого народа. Мысль перевести Библию на народный язык сама по себе вовсе не была новой, особенно в Германии. Можно указать довольно много немецких переводов Библии и до этого времени, но все они забыты, а перевод Лютера при всех своих недостатках остается до сих пор единственным, не превзойденным, не имеющим соперников. Это объясняется совершенством языка, с неподражаемым мастерством передающего дух подлинника, что при тогдашнем состоянии немецкого языка, который у гуманистов был в полном пренебрежении, являлось более чем трудным делом. А какие, кроме того, трудности должны были представлять для перевода языки греческий и еврейский в то время, когда еще не было самых необходимых предварительных работ ни по тому, ни по другому! Сравнительно легок был для Лютера Новый завет, который он кончил переводить в 1523 году; перевод же Ветхого завета был закончен только 10 лет спустя. В этом деле реформатор в значительной степени пользовался помощью и советами своих сотрудников и профессоров университета, которые, по словам одного биографа, “как некий синедрион, каждую неделю собирались на несколько часов пред ужином в монастыре доктора”. Из этого кружка Лютер писал однажды: “Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже! Какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев!” Но этот громадный труд удался Лютеру почти в совершенстве, и даже те, которые относятся к нему враждебно как к реформатору, должны признать его заслуги в выработке литературного немецкого языка, благодаря которому в Германии после утраты ею политического и церковного единства сохранилось по крайней мере единство языка.

Но, помимо литературного значения, перевод Лютера имел громадное значение для самой религиозной реформации. Этим переводом впервые в руки народа было передано чистое учение Библии, без всяких комментариев от лица церкви. Теперь уже духовные не могли более составлять новые догматы, а мирянам не приходилось принимать их на веру. Библия, единственный источник религиозных верований, проникала благодаря Лютеру во все слои общества, делалась в каждом доме настольной книгой. Она послужила великим залогом нравственного совершенствования народа, и в этом отношении труд Лютера не остался без благих последствий и для католиков.

Но в то время, как реформатор вдали от света предавался этим мирным созидающим трудам, народное движение, предоставленное самому себе, принимало все более разрушительный характер, предвещавший близость социального переворота.

Да иначе и быть не могло. Старое церковное здание было расшатано вконец, новое еще не было создано. Все было поколеблено, но никто не давал себе ясного отчета в том, чем следует заменить или подкрепить расшатанные основы средневековой жизни. Брожение в народе росло с каждым днем. Странствующие проповедники, в числе которых было много беглых монахов, возбуждали народные страсти ярким изображением злоупотреблений и происков Рима. Множество памфлетов, песен и стихотворений – целая революционная литература на народном языке, осмеивавшая духовенство, учение церкви, приглашала народ разом покончить со всеми его кровопийцами. Тон для этой народной литературы был дан самим Лютером, страстность которого в обличениях Рима все возрастала. Правда, он не хотел, чтоб народ сам взялся за оружие; его пламенные воззвания к освобождению народа из-под ига иноземцев обращены были к лицам, облеченным властью. Но последователи его смотрели на дело иначе. В самом Виттенберге образовалась партия реформаторов, шедших гораздо далее Лютера; они находили его образ действий слишком осторожным и умеренным и желали одним ударом покончить со всем наследием старой церкви. Во главе этих более радикальных новаторов стоял теперь Карлштадт. Он требовал отмены католической обедни, уничтожения икон и распятий и горячо ратовал против монашества и безбрачия духовенства. В том же духе проповедовал при большом стечении народа и один августинский монах, некто Цвиллинг. Под влиянием этой проповеди монахи действительно стали покидать монастыри; месса была отменена, причастие раздавалось под обоими видами. Толпа, нафанатизированная иконоборческими проповедями, врывалась в церкви, останавливала католическое богослужение, надругалась над святынями.

Лютер в своем уединении все-таки узнавал через Спалатина о том, что происходило в Виттенберге. Сначала он был доволен тем, что его отсутствие не охладило ревности его учеников. Как раз в это время Меланхтон стал писать сочинение под заглавием “Loci communes”[3], которое являлось первой попыткой систематического изложения принципов протестантизма. Лютер и сам писал в Вартбурге против мессы и обетов, доказывая, что монахи, не чувствующие призвания, могут выходить из монастырей, а духовные вступать в брак. Когда один из его последователей, священник из Фельдкирха, действительно отважился открыто вступить в брак, он горячо одобрил его шаг. Но в то же время он высказывался против излишней поспешности, против всякого принуждения в деле нововведений. Он вообще считал все обряды, всякий чин богослужения делом второстепенным, так как, по его учению, существо религии заключается не во внешних формах, а в вере, во внутреннем настроении и поэтому не считал нужным торопиться с введением новых форм, предоставляя народу постепенно привыкать к ним. Поэтому, узнав о чрезмерном усердии новаторов, он не выдержал и в декабре внезапно приехал в Виттенберг. Здесь он тайно провел в доме своего друга Амсдорфа три дня и, снабдив своих сотрудников советами и наставлениями, уехал обратно.

Вернувшись в Вартбург, Лютер написал “Увещание христианам, чтоб они воздерживались от возмущения и мятежа”. “Искоренение злоупотреблений есть дело законных властей, – писал он, – и все, что исходит от последних, не есть возмущение. Масса же не имеет права прибегать к насильственным действиям, хотя бы в пользу правого дела”. На основании собственного опыта он верит в силу слова: ведь словом он принес папе, священникам и монахам больше вреда, чем все императоры и князья. К тому же он предвидит близкое наступление Страшного суда, когда Христос окончательно поразит антихриста.

Однако беспорядки в Виттенберге не прекращались. К чрезмерной ревности Карлштадта присоединилась еще проповедь так называемых “цвиккауских пророков”. Это были два суконщика из саксонского городка Цвиккау, к которым примкнул бывший виттенбергский студент Маркус Штюбнер. Место, откуда они явились, служило издавна плодородной почвой для развития разных сект; таборитские и средневековые сектантские идеи сказывались и в проповеди этих лиц. Они не довольствовались уже одним Св. Писанием; гораздо выше его они ставили откровение внутреннее, совершающееся в душе осененных Св. Духом лиц, к которым причисляли и себя. С Лютером они расходились в том, что требовали не только веры, но и добрых дел, без которых вера мертва, и учили, что человеческая воля свободна. Так как для детей вера невозможна, то они проповедовали, что крещение должно совершаться только над взрослыми, и сами перекрещивались, отчего и получили название анабаптистов, или перекрещенцев. В Цвиккау они сошлись со знаменитым демагогом Томасом Мюнцером, и под его влиянием их учение получило революционный и коммунистический оттенок. Изгнанные из своего города, эти цвиккауские пророки явились в Виттенберг, где проповедь их произвела сильное впечатление среди антикатолического движения, руководимого Карлштадтом, который сам до известной степени подпал под их влияние. Этот беспокойный, увлекающийся человек, столь гордившийся своею ученостью, стал отрицать теперь науку как излишнее и мертвое дело и приглашал студентов заняться лучше каким-нибудь ремеслом или земледелием, ибо сказано: “В поте лица добывай хлеб свой”. Принимая буквально слова Евангелия, что оно принадлежит бедным, он ходил к бедным людям в дома и спрашивал у них объяснения темных мест Писания. И действительно, под влиянием этой проповеди, ректор школы распустил своих учеников по домам; студенты толпами бросали университет, разнося повсюду слух, что не надо больше учиться. Власти и образованные люди растерялись. Сам Меланхтон был потрясен вдохновенным тоном “пророков” и не решался высказаться против них. В городе царила невообразимая смута.

Весть о новых беспорядках сильно огорчила Лютера. “Все мои враги со всеми дьяволами, – писал он, – не причинили мне столько горя и забот, сколько причиняют теперь наши”. Он писал, увещевал, но ничто не помогало. Наконец сам магистрат обратился к нему с просьбой вмешаться в дело. После этого Лютер не мог уже дольше оставаться в Вартбурге. Напрасно курфюрст старался удержать его от возвращения, указывая на опасность проезда через владения враждебно настроенного герцога Георга и на то, что он сам не может теперь открыто защищать его. Не дожидаясь разрешения, Лютер прямо поехал в Виттенберг и уже с дороги ответил на письмо курфюрста. Ответ этот весьма интересен. Он дышит удивительным бесстрашием и гордой уверенностью в себе и своем призвании:

“Я хорошо знаю о себе, – говорит он в ответ на предостережение курфюрста, – что если бы в Лейпциге дела были в таком же положении, как в Виттенберге, то и тогда я поехал бы туда, хотя бы там девять дней шел дождь из герцогов Георгов и каждый из них был бы в девять раз свирепее его. Пишу это Вашей Курфюршестской Милости с тем, чтобы В. К. М. знали, что я еду в Виттенберг под защитой гораздо более высокой, чем защита курфюрста. Потому я и в мыслях не имею просить защиты у В. К. М. В этих делах не должен и не может помогать меч; их должен решать один Бог, помимо всяких человеческих забот и участия. Поэтому, кто больше верует, тот и будет в них лучшим защитником. А так как я замечаю, что В. К. М. еще очень слабы в вере, то я никоим образом не могу считать В. К. М. человеком, который мог бы защищать или спасти меня”.

Лютер вернулся в Виттенберг в четверг (в марте 1522 года) и в ближайшее воскресенье появился на кафедре. Восемь дней подряд проповедовал он, осуждая беспорядки, и авторитет его был так велик, что ему удалось успокоить город. Цвиллинг и Карлштадт снова на время сошлись с реформатором. Что же касается цвиккауских пророков, то они должны были оставить город и, убедившись в том, что им нечего более рассчитывать на Лютера и властей, понести свою проповедь к давно уже волновавшимся крестьянам.

Скоро, впрочем, и сам Лютер, правда, постепенно и взвешивая каждый шаг, стал вводить перемены в чине богослужения. Вся пышность католической службы была отменена, в центре богослужения поставлена проповедь. Чтобы дать общине возможность самой участвовать в богослужении, Лютер ввел духовное пение. С этою целью он отчасти воспользовался существовавшими в старой церкви латинскими гимнами, переводя их на народный язык, отчасти вводил новые, причем ему самому приходилось часто не только сочинять текст, но и музыку к нему. Его стихотворные переложения псалмов, в которых он с неподражаемым мастерством сумел передать всю поэтическую прелесть подлинника, останутся навсегда лучшими образцами духовной песни. Кто не знает чудного лютеровского гимна “Eine feste Burg ist unser Gott”[4], дышащего геройской отвагой испытанной в бедствиях торжествующей веры. Эти песни сослужили делу реформации очень важную службу. Они быстро облетели Германию, незаметно овладевая сердцами и делая их доступными для восприятия самого учения. Один иезуит метко определил их значение. “Песни Лютера, – сказал он, – погубили больше душ, чем его книги и проповеди”.

Между тем учение Лютера продолжало распространяться в Германии почти беспрепятственно. Не только во владениях Фридриха Мудрого, но и нигде в Германии не было предпринято ничего решительного против сторонников реформатора. На настойчивые требования нового папы Адриана VI об исполнении Вормского эдикта имперское правление, заседавшее в Нюрнберге в 1522 – 1523 годах, прямо отвечало, что огромное большинство народа разделяет убеждения Лютера, что римская курия сильно возбудила против себя нацию и что на всякую попытку прибегнуть к силе последнего ответит возмущением. А в ответ на вторичное требование папского легата чины представили известные “сто жалоб”, в которых перечислялись все злоупотребления папства, с угрозой, если эти жалобы не будут услышаны, прибегнуть к самоуправству. Вместе с тем было постановлено, что отныне должно проповедовать только “истинное, чистое и неповрежденное святое евангелие”.

Таким образом, Вормский декрет был отменен, приговор над Лютером и его последователями взят назад, и проповеди нового учения был открыт полный простор. Благодаря этому успехи последнего росли с каждым днем. Особенно много приверженцев Лютер находил среди населения вольных имперских городов. В 1523 – 1524 годах учение Лютера утвердилось в Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Галле, Нюрнберге, Ульме, Страсбурге, Бреславле, Бремене. Некоторые князья также выказывали открыто свое сочувствие новому учению, особенно молодой Филипп Гессенский. Под влиянием Лютера же гроссмейстер прусского ордена, маркграф Альбрехт, решился превратить свое владение в светское, и король польский объявил его наследным герцогом прусским. Таким образом, Пруссия стала первой страной, открыто присоединившейся к реформации, так как Фридрих Мудрый до самого конца сохранял пассивное отношение к ней. Учение Лютера проникало также в другие европейские государства. Во Франции, в Испании, в Нидерландах, Швеции, Дании, Польше и Венгрии – везде читались его произведения, везде новые идеи находили горячий отклик в сердцах людей, недовольных церковью. Казалось, через каких-нибудь пять-шесть лет расшатанная старая церковь рухнет окончательно, по крайней мере в Германии.