полная версия

полная версияМартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность

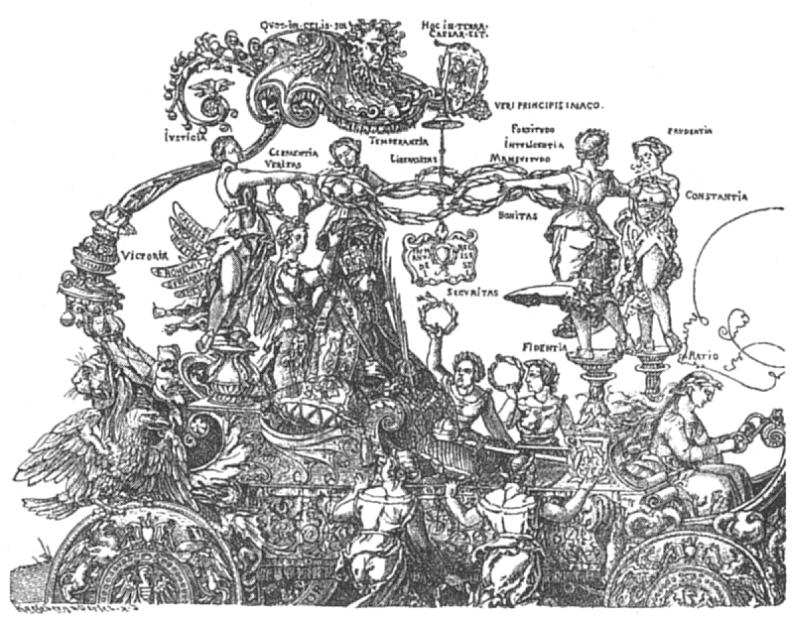

Император Максимилиан на триумфальной колеснице, увенчиваемый олицетворениями добродетелей

Каетан решил быть с ним как можно более мягким и, когда Лютер явился в Аугсбург, принял его весьма ласково и отечески увещевал отречься от своих заблуждений. Но на Лютера эта любезность мало подействовала. Он рассчитывал, что будет иметь возможность открыто защищать свои взгляды, готовился даже положить за них голову. Но вышло совсем не то. Правда, при втором свидании кардинал, видя, что Лютер не поддается, удостоил даже вступить с ним в спор и стал доказывать ошибочность его взглядов. Но точки зрения обоих людей были слишком различны, чтобы они могли понять друг друга. Один ссылался на учение Фомы и папские буллы, другой требовал доказательств из Св. Писания. Наконец Каетан потерял терпение и оборвал спор лаконическим возгласом: “Revoca! revoca (отрекись)!” Лютер, в пылу спора, также утратил свою сдержанность и высказал противнику несколько горьких истин. Тогда разгневанный кардинал приказал ему удалиться и вернуться только в том случае, если он согласится отречься.

Тем и кончилось свидание, на которое Лютер возлагал такие большие надежды. Опасаясь за свою безопасность, он по совету друзей ночью 20 октября тайно оставил Аугсбург, предварительно написав обычную апелляцию к папе.

Каетан пожаловался курфюрсту, требуя от него, чтобы он послал Лютера в Рим или изгнал из своих владений. Но Фридрих ответил на его письмо только через четыре недели, и притом в таком смысле, что нельзя требовать от Лютера отречения, пока ему не доказана ложность его учения, и что надо дать ему возможность защищаться и выслушать мнения университетов.

Попытки к примирению со стороны Рима не ограничились, впрочем, одними аугсбургскими переговорами. Новый посланник папы, Карл Мильтиц, родом саксонец, имевший, между прочим, поручение задобрить Фридриха высшим знаком папского благоволения – Золотой Розой, взялся за дело очень ловко. Он вызвал к себе Лютера в Альтенбург (в начале 1519 года) и обошелся с ним необыкновенно любезно, даже сердечно. Он сам стал горячо осуждать пред Лютером поведение Тецеля, откровенно сознаваясь, что в течение целого столетия ни одно дело не причинило Риму столько забот, как это; рассказывал, что во время своего путешествия изучал настроение умов и нашел, что на каждого приверженца папы приходится по три сторонника Лютера; открыто восхищался его мужеством, но в то же время говорил, что ему не следовало брать на себя такую ответственность и так сильно огорчать его святейшество. Говоря о вреде, который Лютер нанес святой церкви, Мильтиц даже прослезился. На прощанье он поцеловал Лютера.

Дипломатия Мильтица оказалась успешной. Лютер, правда, отнесся недоверчиво к его искренности: в письме к одному другу он даже называет его слезы “крокодиловыми”, а поцелуй – “поцелуем Иуды”. Тем не менее, видя такую мягкость со стороны курии, он не мог отказаться от некоторых уступок. Так, Лютер согласился написать папе письмо, в котором признавал, что был слишком резок в своих нападках на церковь, и снова выражал ей свою покорность. В таком же духе было написано им воззвание к народу. Само же дело его, по условию с Мильтицем, должно было быть передано на суд немецкого епископа, но с тем, чтобы, в случае, если Лютер не сумеет подчиниться его решению, он имел право апелляции к собору. В ожидании этого решения он отказывался от дальнейших споров, лишь бы и противная сторона соблюдала молчание.

Но, хотя Лютер в письме к папе от 3 марта и уверяет, что “никогда не имел и не имеет намерения нападать на власть римской церкви и папы” и признает, что “церковь выше всего”, его смирение на этот раз уже не было искренним. Уже 13 марта он писал Спалатину: “Я не знаю, есть ли папа сам антихрист или только апостол его”, а в другом письме он уже прямо заявляет, что антихрист, о котором говорит апостол Павел, управляет римской курией, прибавляя при этом: “Еще большее готовит теперь мое перо. Я и сам не знаю, откуда берутся у меня эти мысли. Это дело, по моему разумению, еще не началось, хотя высокие господа в Риме ожидают уже его конца”. И действительно, чем больше Лютер, продолжавший работать с лихорадочным жаром, углублялся в изучение папских декреталий и сравнивал их со Св. Писанием и постановлениями первых времен христианства, тем более раскрывалась перед ним та непроходимая пропасть, которая лежит между теми и другими. Тем не менее, узы, связывавшие его с Римом, были еще настолько крепки, что он решился не высказывать открыто этих новых мыслей и сделать все возможное для миролюбивого соглашения.

Но события шли своим чередом, и движение, раз начавшись, уже не могло быть насильно остановлено. Один из прежних почитателей Лютера, ингольштадтский профессор Экк, вначале вроде бы сочувствовавший новым идеям, теперь решительно перешел на сторону Рима. В последнее время он вел и литературную полемику с профессором Виттенбергского университета Карлштадтом, разделявшим многие взгляды Лютера, и вызвал его на диспут. Но оказалось, что тезисы, выставленные Эк-ком, направлены не столько против Карлштадта, сколько против самого Лютера, так как в них затрагивались такие вопросы, о которых писал только последний. Лютер принял это за вызов со стороны противоположного лагеря и, не считая себя более обязанным сохранять молчание, решил принять участие в готовящихся прениях.

Диспут состоялся в университетском городе Лейпциге, столице герцога саксонского Георга, который сам и устраивал его, несмотря на противодействие местного епископа. Георг был также в числе недовольных курией. Это была честная прямая натура. Хотя и воспитанный в строгом почитании церковной традиции, он искренно стремился к уяснению истины и надеялся, что личный обмен мыслей между враждующими сторонами даст им возможность лучше понять друг друга и прийти к соглашению. Диспут начался 27 июня. Открытие его произошло с обычной торжественностью, какою отличались все теологические состязания. Но по огромному стечению народа, по напряженному ожиданию собравшихся чувствовалось, что дело идет не о простом схоластическом турнире. Главные противники были каждый в своем роде выдающимися диспутантами. Экк славился как искусный диалектик; в этом отношении он не уступал Лютеру, а познаниями в философии и теологии, особенно же в церковной истории и церковном праве, решительно превосходил его. Зато Лютер был силен в другой области. Он знал Августина основательнее, чем кто-либо; кроме того, был очень начитан и в других отцах церкви – восточных и западных и благодаря пятнадцатилетнему изучению превосходно помнил соответствующие отрывки из Библии. По поводу этого диспута мы имеем первую характеристику реформатора, принадлежащую одному из присутствовавших, профессору Мозеллану:

“Мартин Лютер, – пишет Мозеллан, – среднего роста, до того истощен заботами и трудами, что можно пересчитать все кости на его сухощавом теле; впрочем, в полной свежести и силе зрелого возраста. Голос имеет звучный и громкий. Он исполнен учености и знает в совершенстве Св. Писание, которое помнит почти наизусть. Греческий и еврейский понимает достаточно, чтобы судить о достоинстве толкований. Он обладает огромным запасом фактических сведений, речь его льется свободно. В обхождении он учтив и приветлив, не имеет ничего стоически-сурового и напыщенного, умеет приноравливаться к лицам и обстоятельствам. В обществе он весел, шутлив и остроумен. У него всегда ясное лицо, как бы сильно ни угрожали ему противники. Трудно думать, чтобы он без благословения Божия мог предпринимать такие дивные вещи. Один лишь справедливый упрек делают ему все, а именно: он не соблюдает меры в полемике и обнаруживает больше едкости, чем это подобает теологу и учителю веры”.

Прения сначала завязались между Экком и Карлштадтом. В продолжение четырех дней оба противника диспутировали о свободе воли и отношении человека к благодати. Карлштадт, бойкий и самоуверенный на университетской кафедре, заметно пасовал перед уверенностью и находчивостью Экка. Особенно вредила ему слабая память, из-за которой он должен был поминутно рыться в разложенных пред ним книгах, чтобы отыскать нужный текст. Заметив эту слабую сторону, Экк потребовал, чтобы справки были запрещены. Спор нагнал на всех тоску, присутствующие засыпали; кончилось, по обыкновению, тем, что каждая из сторон осталась при своем мнении.

Но интерес собрания внезапно возрос, когда 4 июля взошел на кафедру Лютер. Экк сразу постарался свести спор на самую жгучую тему – на вопрос о папской власти. Лютер прежде всего стал настаивать на том, что нужно еще доказать, будто власть римского папы – установление столь же древнее, как и сама церковь Христова; по его мнению, папская власть не древнее четырех столетий. Тут Экку легко было опровергнуть его. Но, когда он вслед за тем стал утверждать, что папство ведет свое происхождение от начала церкви и что все, что вне ее, достойно вечного осуждения, он сделал большую оплошность, которою Лютер и не замедлил воспользоваться. Где в Писании, где у отцов церкви первых веков говорится о папстве? – спрашивал он. – И неужели Экк считает подлежащими вечному осуждению всю греческую церковь и ее величайших отцов, каковы Григорий Назианзин и Василий Великий?

Теперь была очередь Экка смутиться. Но он ловко вышел из затруднения, сославшись на соборы. Так, в Констанце, например, было признано главенство папы: разве Лютер не признает авторитет соборов? Собор осудил Гуса, также отрицавшего безусловный авторитет папы, – признает это почтенный отец справедливым или нет? Это была ловушка. О гуситстве в Саксонии сохранилась самая дурная память. Нельзя было сильнее оскорбить немца, как прозвать его чехом. Все это Лютер знал и потому поспешил протестовать против позорящего его сравнения. По его мнению, гуситы заслуживают порицания уже за то, что отделились от церкви. Но когда после перерыва заседание было возобновлено, Лютер твердо заявил, что между положениями Гуса есть такие, которые вполне согласны с Евангелием, например, то, что существует только одна вселенская церковь (к которой принадлежит и восточная, хотя она и не признает папы) и что вера в верховенство римской церкви не необходима для спасения. При этом он прибавил, что никто не имеет права навязывать христианину такие верования, которые чужды Писанию, и что суждение отдельного христианина должно иметь больше значения, чем мнения папы или собора, раз оно более основательно.

Момент, когда Лютер выразился подобным образом об учении Гуса, осужденном собором как еретическое, был самый важный во всем диспуте. В зале произошло сильное движение. Герцог Георг покачал головой и громко произнес проклятие. И действительно, случилось нечто неожиданное, небывалое. Противоположность двух взглядов, которые в Лейпциге были развиты во всей их непримиримости, не имела ничего общего с разногласиями средневековых партий. Здесь не только подвергалась сомнению прямая преемственность пап от св. Петра, то есть прямо отрицалось историческое оправдание папской власти, но и оспаривался сам принцип авторитета. Никогда еще подобные вопросы не поднимались пред целой нацией. С этой минуты всякая надежда на примирение должна была исчезнуть. А между тем сам Лютер в первую минуту даже не заметил, как далеко он зашел, и когда Экк выразил удивление, что “почтенный отец” противоречит признанному всем западным христианством Констанцскому собору, он прервал его словами: “Это неправда, я не говорил против Констанцского собора”. Но на следующий день, поразмыслив, он привел четыре тезиса Гуса, которые, по его мнению, являются вполне христианскими, хотя и осуждены собором. Правда, он все еще старался смягчить впечатление, произведенное его словами, указывая на то, что собор только отчасти признал эти тезисы еретическими, отчасти же только необдуманными, и даже выразил мысль, что они по ошибке были названы в числе еретических. Но за папством он еще раз и решительно не признал божественного происхождения, разве только в том смысле, в каком он признавал его за всякой властью, например, императорской. Точно так же он остался при своем мнении, что и собор может ошибаться.

Пять дней продолжался спор на эту тему, но, конечно, без всякого результата. Другие прения, касавшиеся чистилища, отпущения и покаяния, после этого имели лишь второстепенное значение. 15 июля диспут прекратился, так как герцогу понадобилась зала для приема гостей. Решено было, что протоколы заседаний будут переданы для произнесения приговора Эрфуртскому и Парижскому университетам. Ни тот, ни другой, впрочем, не исполнили этой задачи.

Итак, Лейпцигский диспут не только не привел к соглашению, но вырыл непроходимую пропасть между обеими сторонами. Лютер окончательно оставил церковную почву. Признав открыто Св. Писание единственным авторитетом, он этим самым отпал от церкви.

Приверженцы папы, уверенные в том, что Лютер окончательно погубил себя в общественном мнении, праздновали победу. Экка везде чествовали как победителя. Лютер и сам был недоволен результатами диспута. Он говорил, что в Лейпциге время было напрасно потрачено, что Экк и лейпцигские теологи заботились лишь о внешней победе, а не о торжестве истины. Особенно он был недоволен тем, что на диспуте мало говорили о самом важном пункте его учения – об оправдании верой.

Как бы то ни было, решительное слово было сказано, и Лютер не думал брать его назад. В изданном им отчете о диспуте он повторял все свои заявления, сделанные в пылу спора, с еще большей настойчивостью. Вообще, с этого времени Лютер идет по новому пути уже без всяких колебаний, хотя и знает, что Рим не оставит его в покое, и готов при первом требовании курфюрста отправиться в изгнание – в Париж или к чехам. Вся страстность его натуры, вся могучая энергия, которые раньше были обращены на борьбу с внутренним врагом, с собственными греховными наклонностями, теперь обратились на борьбу с врагом внешним, с его прежними кумирами. Не довольствуясь пропагандой своих идей в проповедях и лекциях, он проявляет с этих пор поразительную литературную деятельность. Сочинение за сочинением – то на латинском, то на немецком языке – выходят из-под его пера. Большинство из них полемического характера, ответы на новые нападения из римского лагеря. В этих произведениях, особенно в немецких, сказывался громадный писательский талант, поразительное умение владеть словом, но вместе с тем с особенной силой сказался тот свойственный Лютеру полемический задор, та несдержанность в выражениях, которую, как мы видели, осуждал в нем уже Мозеллан. Правда, и противники его не отличались умеренностью. Литературная полемика в те времена редко обходилась без ругани, но Лютер в этом отношении превзошел всех. Он сам сознавал в себе этот недостаток и оправдывал его своей горячностью.

“Не могу, – пишет он Спалатину, – отрицать, что я более резок, чем следует, но ведь мои противники отлично знают это – зачем же они дразнят собаку?.. Оттого-то я и неохотно выступаю на арену, но чем мне это неприятнее, тем более я увлекаюсь против своего желания, и это по милости гнуснейших обвинений, которые они возводят на меня и слово Божие. Что ты думаешь о Христе? Разве Он сквернословил, когда называл иудеев прелюбодеями и змеиным отродьем, ханжами, детьми дьявола? Или апостол Павел, называвший их собаками, соблазнителями и т.п.? Почему же Павел не прибегает к лести, чтобы обратить ложного пророка, а мечет громы?”…

О смутах, о гибельном расколе в церкви, которые могут возникнуть благодаря его пропаганде, он более не думает. Напрасно Лютера при дворе стараются удержать от новых шагов. Всякий раз, когда Спалатин именем курфюрста просит его не печатать нового воинственного сочинения, он получает в ответ, что уже поздно, что корректурные листы уже отпечатаны и разошлись по рукам. Монах в реформаторе замолк: Лютер не останавливается более ни пред какими последствиями. “Заклинаю тебя, – отвечает он на опасения Спалатина, – если ты предан Евангелию, то не должен думать, будто можно вести его дело без смут, соблазнов и возмущения. Нельзя сделать из меча – перо, из войны – мир. Слово Божие – это меч, война, разрушение, соблазн, гибель, яд”…

Тон, как видим, совершенно новый. И причину его следует искать не в одном только внутреннем освобождении Лютера от сдерживающих его уз. Дело в том, что, когда реформатор заговорил этим новым языком, он имел уже союзников, с которыми мог спокойно ожидать громов римского престола.

Глава IV. Лютер – реформатор Германии

“Я был один и лишь по неосторожности вовлечен в это дело”, – писал Лютер о том времени, когда он вступил в борьбу с Тецелем. Не прошло, однако, и двух лет, и декорация совершенно переменилась. Теперь Лютер не был уже один на арене борьбы: за него и его дело стояла целая толпа ученых и богословов. Многочисленные типографские станки были заняты печатанием произведений его сторонников, распространявших идеи Лютера и прославлявших его на разные лады. Его собственные латинские сочинения немедленно переводились на немецкий язык, а о сочинениях, написанных им прямо для народа, по-немецки, и говорить нечего – они были нарасхват и обогащали книгопродавцев. Воодушевление нации все росло по мере того, как Лютер приближался к разрыву с Римом, и увлекало его самого в своем неудержимом потоке.

Особенно важное значение имело для Лютера его сближение с гуманистами. Вначале, когда только появились его тезисы, последние отнеслись к ним довольно индифферентно. Один из наиболее видных представителей гуманизма, Гуттен, отозвался о споре Лютера с Тецелем так же, как Лев X: он назвал его ссорой двух монахов и выразил желание, чтобы обе враждующие стороны взаимно перегрызли друг друга. Вообще, религиозно-догматическая точка зрения, на которой стоял Лютер, была чужда этим свободомыслящим людям. Да и само учение Лютера о несвободе воли, об испорченности человеческой натуры шло вразрез с гуманистическим миросозерцанием, которое явилось плодом изучения классической древности и в котором как будто возродились идеалы гордого, свободолюбивого и уверенного в своих силах языческого мира.

Однако мало-помалу гуманисты поняли, куда ведет протест виттенбергского монаха, и один за другим стали переходить на его сторону. Одним из первых, заинтересовавшихся новым учением, был молодой, только что приглашенный в Виттенберг на кафедру древних языков Филипп Меланхтон, сделавшийся скоро главным сподвижником реформатора, а после его смерти – преемником и продолжателем. Несмотря на свою молодость, Меланхтон слыл уже одним из главных светил гуманизма. Это был блестящий, необыкновенно рано развившийся ум. Уже в 12 лет он поступил в Гейдельбергский университет, в 14 имел степень бакалавра. В 1512 году Рейхлин, принявший под свое покровительство рано осиротевшего и приходившегося ему родственником мальчика, отправил его в Тюбинген, где было много выдающихся ученых. Здесь Меланхтон проходил одновременно курсы теологии, медицины и юриспруденции; не было такой отрасли знания, которой бы он не интересовался. В 1514 году 17 лет от роду, он был уже доктором философии и читал лекции, привлекавшие слушателей, а в 21 год был приглашен Фридрихом Мудрым в Виттенберг на вакантную тогда кафедру древних языков. Первое впечатление, произведенное Меланхтоном на своих коллег, было невыгодное и совершенно не соответствовало ожиданиям. Профессора увидели пред собой совсем еще молодого человека, который казался даже моложе своих лет, маленького, тщедушного, невзрачной наружности, робкого и с виду совершенно ничтожного. Но зато, когда спустя четыре дня (29 августа 1518 года) этот невзрачный юноша прочел, в присутствии всего университета, свою первую вступительную лекцию, в которой излагал программу гуманистического образования, все были поражены. В короткое время “маленький грек”, как прозвал его Лютер, сделался самым популярным профессором; слава его привлекала в Виттенберг студентов со всех концов Европы, так что иногда в аудитории его набиралось до двух тысяч человек. Его лекции греческого языка, в которых он объяснял Гомера и послания апостола Павла, посещались даже многими профессорами, в том числе и Лютером, отзывавшимся о нем с непритворным восхищением. Со своей стороны, Меланхтон скоро увлекся учением реформатора и много содействовал его распространению. Особенно сблизил их Лейпцигский диспут, на котором присутствовал и Меланхтон. Между ними весьма скоро завязались самые дружеские отношения, не прекращавшиеся до самой смерти Лютера, несмотря на все различие их характеров и темпераментов. И действительно, трудно представить себе людей, более непохожих друг на друга, чем Лютер и его alter ego. Один – весь порыв, непосредственность, смелость и настойчивость, доходящая подчас до слепого упрямства. Другой – мягкий, кроткий, сдержанный и уступчивый. Но это различие характеров, быть может, больше всего и скрепляло их дружбу, так как оба прекрасно дополняли друг друга. Лютер одушевлял Меланхтона, внушал ему больше уверенности и энергии; Меланхтон сдерживал горячность Лютера, сглаживал его шероховатости. Для реформатора он был незаменимым сотрудником. Не будучи сам выдающимся теологом, Меланхтон мог предоставить к услугам своего друга свою обширную эрудицию гуманиста, свой более изящный латинский стиль и – что всего важнее – свой систематизирующий ум, благодаря которому он стал первым систематиком протестантизма. Лютер метко охарактеризовал свою роль и роль своего главного сподвижника в деле реформы: “Мне самому приходится выдергивать пни и колоды, обрывать шипы, осушать трясины; я – грубый дровосек, прокладывающий дорогу, но мейстер Филипп работает чистенько и тихонько, обрабатывает и насаждает, сеет и орошает, ибо Бог щедро одарил его”.

Меланхтону в значительной степени Лютер обязан был и своим сближением с гуманистами. Пример его подействовал заразительно на других молодых гуманистов, так называемых “поэтов”, которые также стали изучать Новый завет и проявили небывалый интерес к вопросам теологии. Сам Эразм, которому Лютер по совету Меланхтона написал весьма почтительное письмо, отнесся очень сочувственно к идеям, высказанным в тезисах, и при случае давал о них благоприятные отзывы, хотя и не скрывал своих опасений, как бы смута, возбужденная Лютером, не повредила “благородным наукам”. Хотя Эразм со своей стороны так же искренне стремился к очищению церкви, к поднятию религиозно-нравственной жизни, однако забота о гуманистическом образовании всегда стояла у него на первом плане. Враг всякого насилия, он был уверен, что умственное развитие само по себе способно освободить людей от всякого зла и что реформы, которых он желал, совершатся, хотя и медленно, но неизбежно, по мере того, как будет расширяться горизонт человеческого знания.

Но еще важнее было для Лютера сближение с другим знаменитым гуманистом, Ульрихом фон Гуттеном, представителем боевой фракции этого умственного движения, привлекшим на сторону реформатора всю национально-политическую и социальную оппозицию XVI века. В сущности, в последовавшем затем периоде реформационного движения Гуттен играет почти такую же роль, как Лютер. В то время, как последний – представитель религиозной реформы, первый – вождь политической и социальной революции.

Личность Гуттена одна из наиболее интересных в эту эпоху. Происходя из старинного, но обедневшего рыцарского рода, Гуттен уже с юных лет ненавидел монахов. Дело в том, что отец его – вероятно, вследствие какого-нибудь благочестивого обета – отдал его еще мальчиком в Фульдский монастырь, где он должен был учиться и впоследствии принять духовный сан. Но живой любознательный юноша совершенно не разделял планов отца, и в 16 лет, познакомившись с гуманистом Кротом Рубеаном, при его содействии бежал из монастыря. С тех пор для него началась тяжелая скитальческая жизнь. Без всяких средств к жизни, вечно терпя голод, болезни, лишения всякого рода, но поддерживаемый горячей любовью к знанию, Гуттен обошел в качестве странствующего студента многие земли, побывал почти во всех университетах Германии и Италии, в совершенстве усвоил классические знания и легкую грацию классического стиля. С любовью к науке в нем соединялся пламенный патриотизм, ревниво оберегавший честь и независимость родной нации. В Италии этот патриотизм нашел себе новую пищу. Здесь Гуттен столкнулся лицом к лицу с исконным врагом германской нации – с папством, обратившим Германию в свою дойную корову и употреблявшим выжимаемые из нее денежные соки на борьбу с ее же императором. Здесь же он познакомился с глубоким упадком нравов, царившим в столице духовной державы, под гнетом которой томилось его отечество. С тех пор основным мотивом его политических и публицистических произведений является едкая сатира на нравы духовенства и пылкий призыв к освобождению от Рима. Впрочем, был еще один предмет, весьма близкий сердцу Гуттена, – это интересы его собственного рыцарского сословия, все более и более приходившего в упадок, благодаря возраставшему могуществу князей и городов. К последним он относился особенно враждебно и в процветании их видел лишь торжество торгашеского духа. Вообще Гуттен, при всем благородстве своих стремлений и любви к науке, всегда оставался настоящим средневековым рыцарем и никак не мог примириться с теми новыми порядками, которые были с таким трудом водворены в Германии для обеспечения мира и безопасности. Каждый раз, когда считал себя оскорбленным или замечал какое-нибудь нарушение справедливости, он прибегал к аргументам кулачного права.