полная версия

полная версияИван Крамской. Его жизнь и художественная деятельность

В своих статьях он старается разъяснить русскому обществу печальное положение зарождающегося искусства. Начав с того, что нигде в Европе искусство не поставлено в такую тесную зависимость от Академии, как в России, что русскому искусству не дано, как мы замечаем это на Западе, развиваться вне академических стен вследствие разных неблагоприятных условий, он приводит ряд причин неправильной постановки дела в Академии и ряд доказательств, убеждающих во вреде существующей академической системы. Составив краткий исторический обзор деятельности Академии, начиная с возникновения ее в царствование Екатерины II, указав на стремление в последнее время сделать из Академии учреждение, выпускающее образованных художников, он доказывает несоответствие устава Академии поставленной цели. Ученики, говорит он, выходят из Академии с полным незнанием своего дела; достоинство работ, выставляемых ежегодно учениками Академии, прогрессивно падает. За последние девятнадцать лет Академия не выпустила ни одного выдающегося художника. Нужно, продолжает он, искать новые пути для развития русского искусства, потому что оно нуждается в помощи, а между тем очень еще далеко то время, когда искусство найдет поддержку в русском обществе, где накопилось слишком много вопросов государственной важности, в сравнении с которыми вопросы искусства по меньшей мере неуместны.

Мимоходом мы обратим внимание читателя на последнее положение. Оно вносит в характеристику Крамского как общественного деятеля новую немаловажную черту. В его обширной переписке не раз встречаются рассуждения о второстепенной роли искусства в развитии культуры народов. Это уменье отвести надлежащее место в ряду других вопросов тому, что является его собственной жизненной целью, рисует художника с чрезвычайно симпатичной стороны. Защищая, как он сам выражался, до последней капли крови идею свободного искусства, Крамской был далек от честолюбивых мечтаний. Он верил, что даже небольшое дело стоит того, чтобы ради него жить и бороться, коль скоро в его основание положен серьезный принцип, и стойко проводил в жизнь это убеждение.

В бумагах Крамского найдены еще две ненапечатанные статьи с тем же заглавием «Судьбы русского искусства», написанные позже; одна из них писалась в 1880 году; другая, написанная в 1882 году, была представлена одному высшему должностному лицу в виде записки. В этих статьях вопрос об обучении юношества искусству рассматривается со стороны положительной, то есть говорится о средствах к поднятию живописи в России. Такими средствами Крамской признавал устройство специальных школ рисования и мастерских, где каждый молодой художник мог бы работать под руководством опытного мастера, избранного им самим.

Мы сказали выше, что, поместив в «Новом времени» статью под заглавием «Судьбы русского искусства», Крамской в первый раз решился высказаться в печати. С тех пор время от времени он помещал небольшие статьи на страницах «Нового времени», «Исторического вестника» и чаще всего на страницах «Художественного журнала». Обыкновенно статьи эти появлялись без подписи автора. В бумагах покойного найдено, кроме того, еще несколько статей, предназначенных к печати, но по разным причинам не напечатанных. В этих мелких статьях, а главным образом в письмах Крамского разбросано множество отдельных суждений об искусстве, совокупностью которых определяются его эстетические воззрения. Чувствуя за собой недостаточную философскую подготовку, Крамской никогда не имел претензии на звание великого художественного критика. Свои взгляды он высказывал по большей части в силу только внутренней потребности делиться с другими своими мыслями, часто вовсе не подозревая, что слова его станут впоследствии общим достоянием. Не раз выражая свое мнение относительно настоятельной потребности в определенных, всеми усвоенных теоретических воззрениях на искусство, он, однако, вовсе не претендовал и на роль создателя стройной теории.

Тем не менее, сопоставляя отдельные его суждения об искусстве, здесь и там разбросанные, мы видим, что они сами собой складываются в теорию до того стройную и цельную, что часто рассуждения, разделенные между собой десятью и более годами, настолько согласны одно с другим, что одно из них кажется непосредственным продолжением и развитием другого.

Вся совокупность эстетических воззрений Крамского представляет логическое развитие одного основного положения, состоящего в определении понятия «художник».

«Художник есть служитель истины путем красоты», – говорит Крамской, строго различая красоту в искусстве и красоту в действительности. Красота в действительности производит на нас непосредственное впечатление внешней гармонией отдельных частей целого; красота в искусстве состоит во внутренней гармонии формы и содержания. Искусство может взять своим сюжетом явление в действительности безобразное, но произведение искусства будет тем не менее прекрасно, коль скоро форма будет гармонировать с содержанием. Если мы представим себе, во что обратилась бы наша изящная литература, если бы стала игнорировать отрицательные стороны жизни, мы поймем, чего с такой энергией добивался Крамской от живописи. Он требовал от нее жизненной правды. В этом более широком понимании красоты в искусстве и лежал ключ всех недоразумений Крамского с Академией.

Интересно проследить, каким образом все частные положения Крамского логически вытекают из определения роли художника.

Художник есть служитель истины. Искусство должно быть свободно, говорит Крамской. Чтобы достойно служить истине, художник должен свободно выбрать для своего произведения ту именно идею, которая всего ближе к его умственному и нравственному складу, которая, прошедши через его сознание, обратилась для него в аксиому. Иначе он не выполнит своего назначения, потому что нельзя служить истине, в которую не веришь. Для выражения своей идеи художник должен свободно выбрать форму наиболее ему доступную и понятную, потому что иначе не будет гармонии формы и содержания, не будет красоты. «Ради Бога, чувствуй! Коли ты умный человек, тем лучше; коли чего не знаешь, не видишь – брось… Пой, как птица небесная! Только, ради Бога, своим голосом!» «Стараться о смысле, искать значения – значит насиловать себя: вернейшая дорога не получить ни того, ни другого. Надо, чтоб это лежало натуральным пластом в самой натуре».

Искусство должно быть национально. Художник, как и каждый человек, слагается из черт общечеловеческих, национальных и чисто субъективных. «Форма и краски – только средства, которыми следует выражать ту сумму впечатлений, какая получается от жизни». Выражая свои впечатления, художник тем самым обязательно вносит в свое произведение частичку самого себя, а следовательно, и следы своей национальности. В противном случае не может быть речи о свободе, а следовательно, и о достойном служении истине. Утверждая, что «искусство не может быть никаким другим, как только национальным», Крамской не хотел этим сказать, что оно должно непременно ограничиваться сюжетами из народной, бытовой жизни. Он сам выбирал для своих картин отнюдь не только народные сюжеты, но считал себя принадлежащим к национальной школе. Для него национальность – стихийная сила. «Чтобы быть национальным в искусстве, об этом заботиться не нужно; необходимо только предоставить полную свободу творчеству. При полной свободе творчества национальность, как вода по уклону, будет насквозь пропитывать все произведения художников данного времени, хотя бы художники по личным своим симпатиям и были далеки от чисто народных мотивов». «Искусство не наука; оно тогда сильно, когда национально».

Нация есть живой организм, подчиненный закону роста. Последовательная смена общественных явлений оставляет на ее характере ряд более или менее глубоких отметин. Ясно, что, будучи национальным, художник не может оставаться чуждым общественным явлениям и ограничиваться личной жизнью, иначе национальные особенности данной эпохи не скажутся в его произведении. «За личной жизнью человека, как бы она ни была счастлива, начинается необозримое, безбрежное пространство жизни общечеловеческой в ее идее, и там есть интересы, способные волновать сердце кроме семейных радостей и печалей печалями и радостями гораздо более глубокими».

Служа истине и интересуясь общественными явлениями, художник должен говорить истину об общественных явлениях. Следовательно, художник есть критик общественных явлений. «Какую бы картину он ни представил, в ней ясно отразятся его миросозерцание, его симпатии, антипатии, а главное, та неуловимая идея, которая будет освещать его картину».

Критиковать общественные явления невозможно без ясного их понимания. «Чтобы критиковать массу, нужно стоять выше массы и знать и понимать общество во всех его интересах и проявлениях». Отсюда необходимость для художника в высоком умственном развитии и образовании. «Вы говорите, что являются уже образчики, где талант соединяется с головой. Дай Бог, чтоб так было, потому что этого не миновать, это на очереди, это ближайшая историческая задача, и если этого химического соединения не произойдет, – искусство вредно и бесполезно, пустая забава и больше ничего». «Творчество художественное бессознательно; но под приемами его проявления лежит огромный пласт упорного научного и сознательного труда».

В качестве критики общественных явлений искусство не может ограничиваться мирными мотивами и служить людям средством отдохновения от житейских треволнений; часто, напротив, ему приходится тревожить и будить; поэтому «искусство имеет самостоятельную роль, и какова бы ни была современная жизнь, каторжная или нет, задачи искусства могут не совпадать с успокоением».

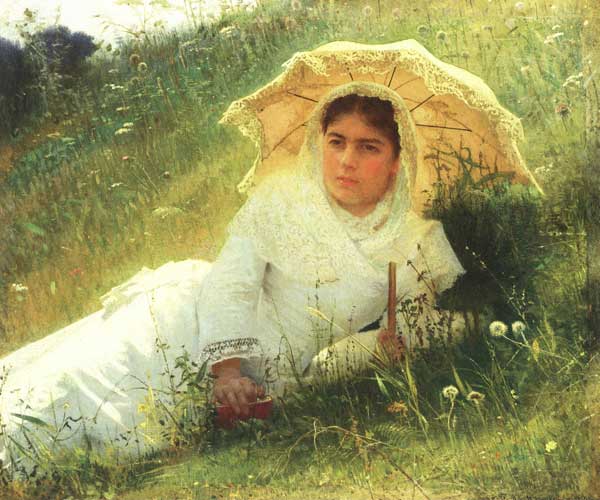

Крамской И.Н. Женщина под зонтиком (В траве. Полдень) 1883.

Художник есть служитель истины; истина нужна массе, обществу, к которому он принадлежит. Следовательно, художник должен знать, понят ли он публикой, так ли он служит истине, как должно. «Если бы было возможно фиксировать такого рода первичные впечатления, прежде чем человек обменялся с кем-нибудь своими мыслями, мы давно, на основании только этой статистики, имели бы здоровую и безапелляционную критику». «Только чувство общественности дает силу художнику и удостоверяет его силы; только умственная атмосфера, родная ему, здоровая для него, может поднять личность до пафоса и высокого настроения, и только уверенность, что труд художника и нужен, и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами. И только такие картины будут составлять гордость племени и современников, и потомков».

Критика немыслима без идеала. Такой идеал Крамской ищет для художника. «Есть ли у современного человека этот идеал, который бы для него был столь же свят, как Бог для Давида?»

Крамской не указывает этого идеала.

Художник есть служитель истины. Каждая отдельная истина приобретает свое настоящее значение только в связи со всеми прочими и только заняв свое собственное место в целой философской системе. Такая объединяющая система необходима и художнику. «Хорошо бы, если бы был этакий центр умственный – вроде каких-либо очень широких принципов, которые бы все признавали, прилагать которые на практике в творчестве было бы сердечной потребностью каждого из нас; словом, нечто вроде философской системы в искусстве».

Художник есть служитель истины путем красоты (читай: гармонии между формой и содержанием).

«Только подъем идей и качество содержания поднимают искусство» (потому что художник есть служитель истины); но все-таки «история искусства знает не того, кто изобрел, а того, кто сумел пустить в ход изобретенное» (потому что форма должна гармонировать с содержанием)… «Не технические задачи двигают технику, а преследование олицетворения представлений»… «Только сочетание формы и идеи (читай: красота) переживает свое время. Идея изменилась, требует нового образа, а старый образ, если он таковой, стоит перед глазами вечно молодым и увлекательным, и вот где прочность искусства»… «Надо любить искусство слишком головой и теоретически, чтобы прощать художнику небрежное исполнение ради идеи. Потом, идеи искренни, пока они новы, но раз им прошло одно, два поколения, они теряют свою остроту и интерес, и если в холсте кроме идей не окажется чисто живописных качеств, картина отправляется на чердак»… «Искусство до такой степени заключается в форме, что только от этой формы зависит и идея». Отсюда неизбежно следует, что «искусство не должно быть тенденциозно», разумея под тенденциозностью дисгармонию, происходящую от преобладания идеи над формой, с которой не сумел справиться художник. Возможность такой дисгармонии Крамской объяснял тем, что недостаточно хорошо усвоенная художником идея не может претвориться у него в образ. «Одна свобода исполнения и, так сказать, легкость труда, не говоря уже о богатстве колорита, есть и составная часть обворожительности, и необходимое качество для приковывания глаза».

Гармония идеи и формы достигается соблюдением вечных, незыблемых законов эстетики. Крамской признавал эти законы. Законы, говорил он, существуют помимо личного вкуса и темперамента художника. «С ними приходится ведаться всю жизнь: не сумел им подчиниться – погиб, а поскольку каждый из нас в состоянии их понять и свободно подчиниться им, – настолько долговечен».

Как видит читатель, эстетические воззрения Крамского составляют замкнутую цепь, из которой нельзя вынуть ни одного звена, не нарушив общей целостности.

Правда, нового и оригинального здесь немного. То же приблизительно, что говорит Крамской, уже много лет тому назад было высказано Белинским. Но именно потому, что с тех пор прошло много лет, много было иных, противоположных веяний и проповедь Белинского успела хорошо забыться, явилась необходимость напомнить о ней снова. К тому же взгляды, хорошо усвоенные в литературе, не успели еще проникнуть в живопись; там они были положительно новы. Высказывая свои воззрения на искусство, Крамской не думал открывать Америку; напротив, он часто говорил, что повторяет азбучные истины, которые можно найти в прописях (что, между прочим, было слишком уж скромно), но прибавлял при этом, что не перестанет повторять их, пока не убедится, что они всеми усвоены. Много раз сетовал он на отсутствие авторитетного критика, своего Белинского в живописи: «Нет голоса достаточно авторитетного, чтобы вывести из мрака всех потерявшихся и потерянных». «Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, что без идеи нет искусства, но в то же время, и еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картин, а есть благие намерения и только».

Глава VII. Крамской как человек и семьянин

Тяжелая болезнь. – Боязнь смерти. – Заботы о семье. – Сосредоточение на портретной живописи. – Постройка дачи. – Под дамокловым мечом долга. – «Купите меня!» – Картина Крамского «Неутешное горе». – Как отзывались на Крамском несогласия в среде передвижников. – Смерть за работой.

Осенью 1877 года здоровье Крамского все более вызывает тревогу; доктора объявили, что в марте ему придется на время оставить столицу. Но Крамской не унывал и в январе 1878 года стал строить планы летней поездки по Волге на парусной лодке. В ней должны были принять участие лучшие силы тогдашнего искусства: Шишкин, Брюллов, Ярошенко, Мясоедов, Савицкий, Васнецов и Крамской. Кроме того, предполагалось пригласить еще кого-нибудь из литераторов; указывали на Пыпина. Поездка должна была начаться первого июня и продлиться четыре месяца, но, к сожалению, не состоялась.

Крамской И.Н. Портрет художника И.И. Шишкина. 1873.

К концу зимы Крамской был занят выбором и отправкой на парижскую Всемирную выставку картин передвижников, которые выставили свои произведения совместно с академическими. В октябре он съездил ненадолго в Париж и, осмотрев выставку, лишь утвердился в прежнем мнении, что русским художникам можно и должно учиться у западных технике, но что в остальном они могут быть предоставлены своим средствам. Вернувшись из Парижа, Крамской занялся проектом отдельного здания для выставок картин Товарищества передвижников, которое предполагалось построить в Адмиралтейском саду. Крамской делал расчеты, советовался с архитекторами, но в итоге проект не был осуществлен.

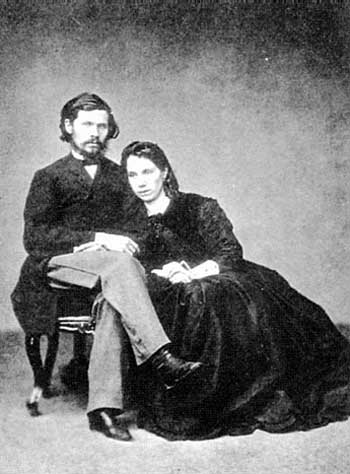

И.Н. Крамской с женой 1863—1864. Фотография.

В конце 1879 года он опасно заболел. В течение нескольких дней он был на краю могилы, а когда начал поправляться, то встал с постели уже не тем человеком, каким был до болезни. Возможность близкой смерти заставила его задуматься о судьбе горячо любимой семьи, ничем пока не обеспеченной. До сих пор, как ни велика была привязанность Крамского к детям, главная забота его всегда сосредоточивалась на искусстве, ради которого приходилось иногда приносить в жертву семейные интересы. «Моя жена и шесть человек детей следуют за мной с завязанными глазами, – с гордостью говорил он Верещагину, – и какие бы я выкрутасы ни выделывал, верят мне и идут за мной». Семья, действительно, верила в него и шла за ним с завязанными глазами. На фоне его писем вырисовывается легкий симпатичный силуэт его жены, этой типичной русской женщины, полной интереса к деятельности любимого человека, готовой на всякую жертву во имя его идей. «Не знаю также, отчего я угадал человека, но я угадал его, потому что во всех критических случаях жизни (когда именно человек и сказывается) этим человеком все приносилось в жертву, если по моему мнению мое искусство этого требовало», – говорил о своей жене Крамской Третьякову, откровенно высказывая причины своих новых забот. «Если она говорит мне что-нибудь относительно моих работ, я беспрекословно подчиняюсь. Одиннадцатилетний опыт сделал меня таким», – писал он в другой раз.

Теперь, после болезни, едва не унесшей его в могилу, Крамской не мог по-прежнему относиться к семье.

– Что-нибудь одно, – говаривал он бывало, – или он, талант ваш, или вы, человек, убейте в себе человека – получится художник; погонитесь за человеком, полагая, что талант не уйдет, – и он уйдет наверное.

Теперь Крамскому приходилось гнаться за человеком, ясно сознавая, что при этом «талант – уйдет наверное». С этих пор во внутреннем мире его начался постоянный разлад между страстно преданным своему делу художником и горячо любящим отцом семейства; разлад этот продолжался до последних дней его жизни и, вероятно, ускорил ход долголетней болезни. Художник жаждал вновь изведать творчества; там, в мастерской, задернутая коленкоровой занавеской, стояла начатая картина. Он должен был написать ее, не мог не написать, потому что иначе «мир лишится недурной картины». Отцу же семейства предстояло добывать ежегодные восемь тысяч на текущие расходы, и он добывал их портретами. Все, что добывалось, расходовалось немедленно; не оставалось ничего для обеспечения детям и жене безбедного существования в случае смерти отца. Надо заметить к тому же, что Крамской отличался крайней непрактичностью в денежных делах. Свои прекрасные портреты он обыкновенно ценил слишком дешево и уступал с первого слова. Кроме того, много денег уходило у него на благотворительность. Он никогда и никому не мог отказать в денежной поддержке. Несмотря на то что содержание собственной семьи стоило ему дорого, он еще взял к себе осиротевших племянника и племянницу и, дав им хорошее образование, обеспечил таким образом их будущее. Итак, в семье было четверо своих детей и двое чужих. Под влиянием постепенно развивавшегося недуга, являвшегося следствием простуды, вызванной работой в сырых мастерских, мысль о грозящей бедности разрасталась в уме Крамского почти до болезненных размеров. Получив однажды значительную сумму за портреты (семь-восемь тысяч) и боясь, что деньги будут скоро израсходованы, Крамской решил обратить их в недвижимую собственность и записать ее на имя дочери. Ввиду своего слабого здоровья, ввиду того, что доктора запретили ему оставаться летом в столице, он задумал построить дачу, рассчитывая истратить на нее свои семь-восемь тысяч, и сейчас же заложить. Выбрано было живописное место на станции Сиверская Варшавской железной дороги, где и была построена прекрасная дача с отлично устроенной мастерской, приспособленной главным образом для начатой картины; но обошлась она благодаря непрактичности ее владельца вместо восьми тысяч – в тридцать пять. Кроме того, обнаружилось, что дач нигде в залог не принимают, чего не знал Крамской. Образовался долг и вместе с тем новые заботы об уплате его. А картина все еще стояла за коленкоровой занавеской; по-прежнему стремился к ней художник, но она требовала сосредоточения всего внимания, всех сил его, а они разменивались по мелочам и тратились на портреты. В свободные от работы над портретами промежутки создавались другие картины, менее сложные, а эта не подвигалась вперед: ее нельзя было писать урывками, как другие вещи. Во что бы то ни стало нужно было найти выход, нужно было найти возможность в течение нескольких месяцев отдавать ей безраздельно все свое время.

Гордый по натуре, почти с детства никогда не пользовавшийся ничьей материальной поддержкой, Крамской должен был сломить свою гордость и просить помощи у посторонних. Начиная с конца 1880 года он несколько раз обращался к разным лицам с просьбой купить его, или взять в аренду на год, по тысяче рублей в месяц, с тем чтобы все сделанное им в течение года принадлежало купившему его лицу, а он мог воспользоваться свободой для окончания картины и для поездки на Восток, которой требовала эта картина. «Я продаю себя, кто купит?» – говорил он в своих письмах к лицам, у которых просил поддержки. Больно читать эти письма, так много в них сквозит страдания, обманутых надежд и протеста загубленной жизни. «Подумайте, дело терпит, хотя я уж изнемог. Потому что если я опять примусь за портреты, то эта теперешняя моя тоска будет уже последняя вспышка сожаления художника о неудавшейся жизни», – писал он Третьякову. «Я устал, – писал он в другой раз, – иметь дело с публикой по заказам; воротиться к юности нельзя, чтобы начать сызнова и поставить себя так, как все художники себя ставят, то есть работают, что хотят, а публика покупает. Для меня это благополучие не осуществилось. Я сделался портретистом по необходимости. Быть может, я и в самом деле ничего более, как портретист, но я пробовал раза два, три того, что называют творчеством, и вследствие того попорчен, а потому не хочу умирать, не испробовав еще раз того же». При всей своей нелюбви к работе по заказу Крамской, в силу своей добросовестности, в силу привычки вкладывать всю душу в каждое взятое на себя дело, в силу, наконец, своей увлекающейся натуры, не мог относиться к нелюбимым портретам только как к средству добыть деньги. Напротив, всякий раз, когда он брался писать портрет, он старался сделать chef-d’oeuvre, терзался и переделывал, если это не удавалось, и всегда беспристрастно судил о собственной работе, не скрывая ее недостатков, если мог их заметить. Неудивительно после этого, что для творчества оставалось мало времени.

Летом 1882 года Крамской был очень занят приготовлениями к предполагавшемуся во время Всероссийской выставки съезду художников. К этому съезду вырабатывалась в то время программа, обнимавшая различные вопросы, касающиеся процветания искусства в России, как общие (устройство художественных выставок, музеев, рисовальных школ), так и педагогические, юридические, касающиеся художественной собственности, и специальные, относящиеся к технике живописи и скульптуры. На этот съезд он возлагал большие надежды не в смысле практических результатов, которых ожидать было преждевременно, но в смысле публичной санкции защищаемых им взглядов, так как они явились бы в стенографических отчетах в виде резолюций, выражающих мнение общественное, а не единичное, которое всегда может быть истолковано как происки известной партии. Съезд этот не состоялся.

В 1883 году в жизни Крамского не было особенно выдающихся внешних событий. Те же портреты, те же заботы о средствах, та же развивающаяся болезнь. Из работ его этого года особенно выделяется картина «Неизвестная», сильно заинтересовавшая публику, желавшую во что бы то ни стало узнать, кто такая эта «Неизвестная». Весной 1884 года Крамской был послан в Ментон, куда поехал в сопровождении дочери и где пользовался услугами доктора Белоголового. Письма его из Ментона исполнены восторженных отзывов о тамошней природе. В апреле он посетил Всемирную выставку в Ницце, где осмотрел художественное отделение, а в мае побывал в Париже, где к этому времени был открыт Салон. Отзывы его об этих двух выставках мало разнятся ото всего высказанного им раньше: искусство на Западе падает, вымирает; везде отсутствие простоты, манерность, безыдейность; из трех тысяч пятисот работ, выставленных в Салоне, едва найдется шестьдесят-семьдесят, перед которыми можно остановиться с удовольствием. Наиболее выдаются Мункачи и Месонье.